寻觅地球2.0

撰文 武延庆

地球是不是宇宙中的特例?为了回答这个问题,中国即将开展系外行星搜索。

从远古起,我们的祖先夜夜凝望天空,早就熟悉了星星和太阳绕着地球运转的作息。可是五百年前哥白尼对世人说,不对,不是太阳绕着地球转,而是地球绕着太阳转。这之后,地球的神圣位置一降再降。再后来,天文学家发现,太阳系只不过是伟大的银河星系里一个平凡得不能再平凡的行星系,而银河系又只是宇宙里一个平凡得不能再平凡的星系。这让我们人类怀疑,自己在这个宇宙中是否独特。地球上的生命和智慧,我们引以为傲的技术和进展,在这个宇宙中是否只是一件寻常事情?外星智慧也许跟我们只有一“河”之隔?

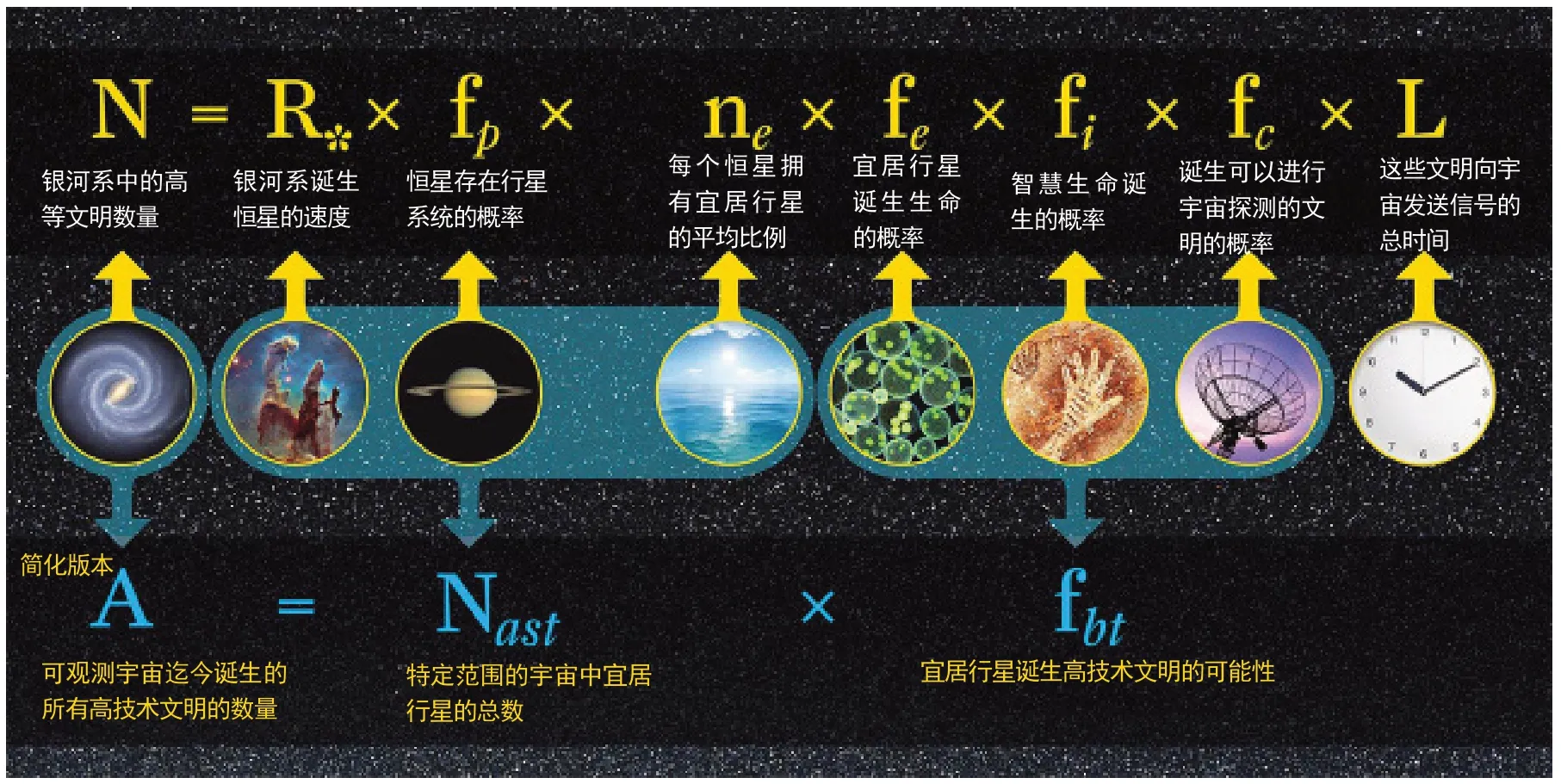

这样的想法只是一个设想。目前不仅外星智慧无影无踪,就连著名的估算星际文明的德雷克公式,我们也只对前两项有所了解:银河系内恒星的数目和恒星中拥有行星的比例。迄今为止,我们对德雷克公式中的第三项,即宜居区内的类地行星在行星中的比例(所谓的η 地球)了无所知。德雷克公式后面的几项,都跟生命有关,还没有参透生命奥秘的我们更无从谈起。

以现在的技术,我们有望在几年内找到地球2.0(一些与地球大小相似、轨道相似、主恒星相似的行星)并测量η 地球。更让人兴奋的是,中国的空间技术,或将帮助人类找到这个答案。

德雷克公式

地球2.0与生命的偶然?

生命在地球上出现,然后逐渐产生智慧,说起来好像顺理成章,可是哲学却告诉我们:存在是合理的,但不一定是必然的。现在的科学研究让我们认识到,地球生命的产生,或许只是一些偶然事件积累的结果。

我们不妨先看看地球的轨道。地球离太阳的距离不远不近,正好处在恒星宜居带中。假如地球离太阳比现在再近一点,地表温度略高,温室效应强烈导致大气里的水汽越聚越多,温度不断升高,那么地球会走上金星的不归路:地表变得无比炎热。假如地球离太阳比现在稍远一点,地球的表面温度将会下降到零度以下。水汽凝结成冰,冰封大地,太阳光都被冰反射回外太空,那么地球会变得像火星那样,一年四季冰洋不化。

地球的质量不大也不小,恰到好处。假如地球质量再大一点,地球上的山就不会像现在这么高(因为更强的重力会让高山更容易被自己压垮),留给生物的垂直生态位空间会比现在更小,生物多样性也不会像现在这么丰富。同时,重力增大会导致化学火箭难以发射卫星。除非用原子能,否则航空航天将无从发展,天文学也只能停留在地表。假设地球的质量小了一点,重力减小了,大气里的水分子就又容易被太阳风刮走。我们的大气日渐稀薄,环境会变得像火星一样恶劣。

地球的大气层和海洋,也被调节得非常完美。大气里的二氧化碳浓度如果太高了,全球会变得比阿拉伯酋长国的沙漠还热;浓度如果太低了,地球又会变成一个冰封万里的白色星球;地球的大气,如果不是由透明的氮气和氧气组成,太阳光穿越不到地表,也就不会有光合作用。海洋占地球表面面积的70%,生命在海洋里顺利演化成功,才登上陆地。可如果海洋太大,没有了陆地,也就没有了生火做饭的木材,人类智力的进化会迟滞许多,蒸汽机和集成电路这类技术可能永远不会诞生……

缔造出人类智慧的这些偶然事件,在系外行星上是否会再次出现?没有人知道。但是如果我们能找到第二个地球,科学验证就成了可能。受现在的技术限制,我们尚不能找到与地球一模一样的行星。因此,我们只能退一步,转而寻找与地球类似的“地球2.0”。在所有的系外行星中,“地球2.0”的环境最有可能孕育生命。

开普勒计划:2009—2013

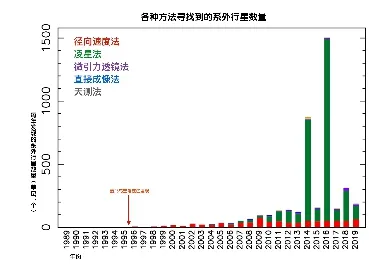

就算不那么了解天文学的人可能也知道,寻找系外行星不是一件新鲜事。我们现在已确认了4 千多个系外行星。可是,这里面居然没有一个长得像地球!

这个故事还要从1995 年讲起。这一年,瑞士科学家麦耶和奎洛兹用法国南部的一个2 米的小口径望远镜探测到了第一个系外行星,这个发现一经发布就马上得到其他科学家的确认。2019 年,麦耶和奎洛兹因发现系外行星荣获诺贝尔物理学奖。

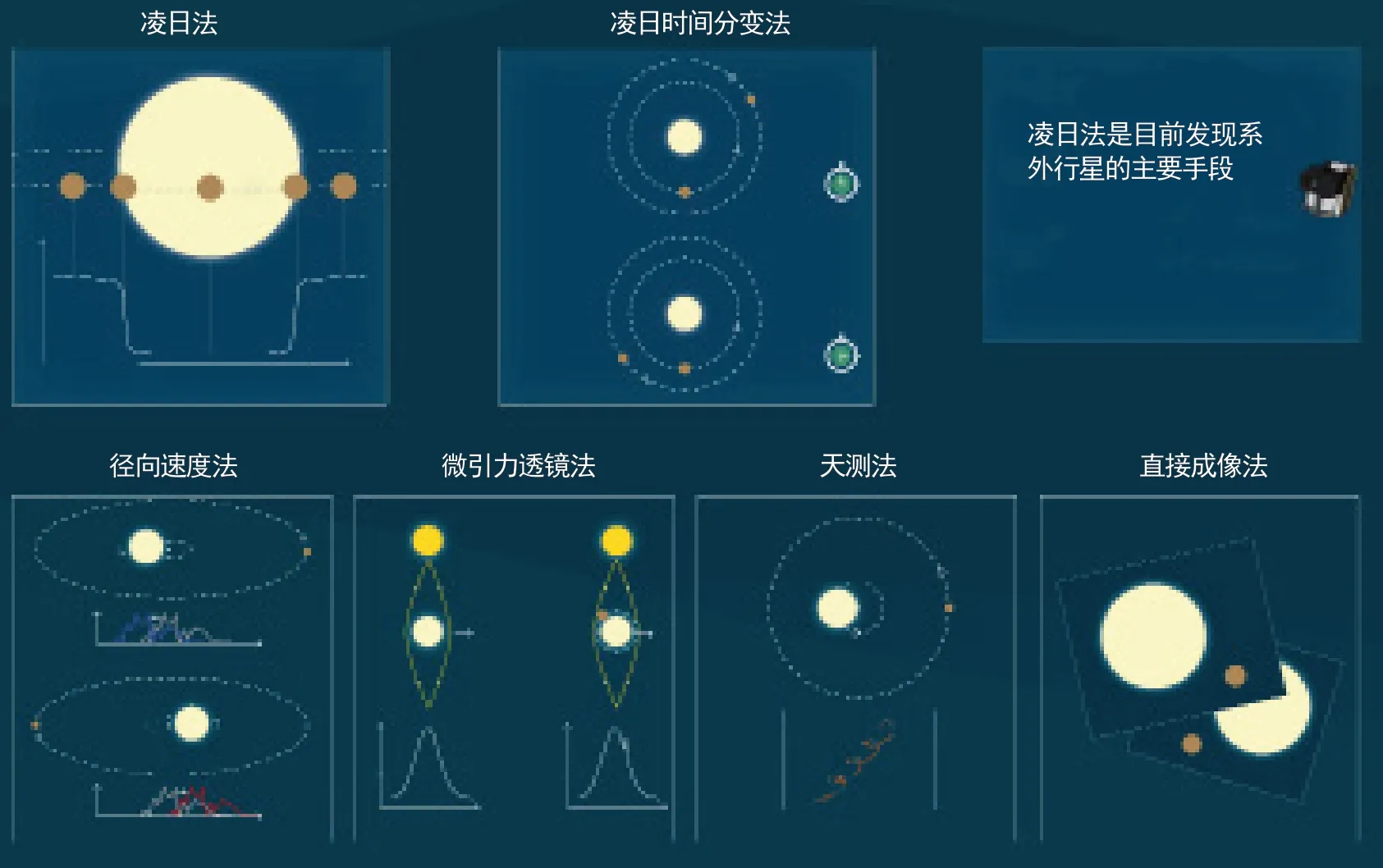

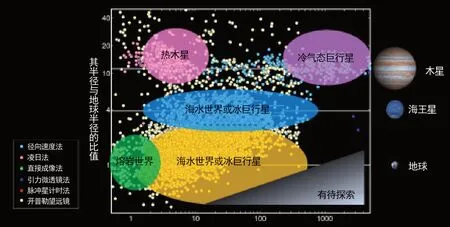

截至目前,地面望远镜已找到了近千个系外行星,其中大多是通过径向速度法找到的(麦耶和奎洛兹采用的方法),具体方法是观测恒星在行星的引力下产生的微弱的来回摇摆。不过,这种方法只能找到与木星一样质量庞大的行星,离我们要找的“地球2.0”相差甚远。

幸好,这不是人类唯一的“魔法”。早在1984 年,当我们对系外行星还一无所知时,时任美国宇航局工程师的博鲁茨基就已经先知先觉地在筹划另一种寻找办法了。他的想法很简单:每当金星凌日(太阳—金星—地球三者位于同一直线上),金星把太阳的极小一部分挡住,从地球上观测到的太阳亮度就会就会减弱一些。同理,一个位置合适(而且必须足够聪明)的外星人也可以通过观测地球凌日,来发现我们的地球。当然,凌星事件发生的概率较小,要找到“地球2.0”,必须要观测大量的恒星,并且要不眨眼地凝视很长的时间(甚至是几年)。另外,我们的测光仪器要足够精确:地球凌日时,地球只遮住了太阳光盘的万分之一,其造成的亮度差异是很小的。所以虽然这个办法很容易实施,美国宇航局却不买账。从1992 年博鲁茨基第一次提议,这个项目连续五次都被美国宇航局以技术不够成熟的理由拒绝。幸亏博鲁茨基不仅先知先觉,更有超过凡人的毅力。他不泄气,耐着性子在地面上发展探测器和探测技术,克服一个个技术难关,最终说服美国宇航局,在2009 年把探测望远镜发射到了太空,这就是美国宇航局的开普勒计划。

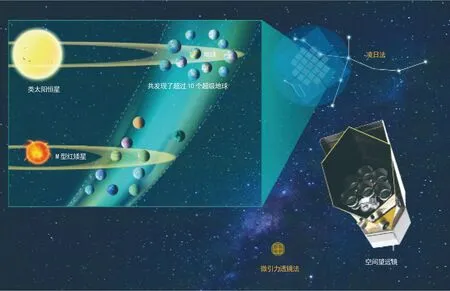

探测系外行星的办法

开普勒望远镜

开普勒望远镜打开了观察宇宙的一个大窗口,几年之内它单枪匹马,发现了近三千个系外行星,不仅让人类所知的地外行星数增长了好几倍,而且,更重要的是,开普勒望远镜使人类大开眼界,颠覆了我们对系外行星世界的认识。

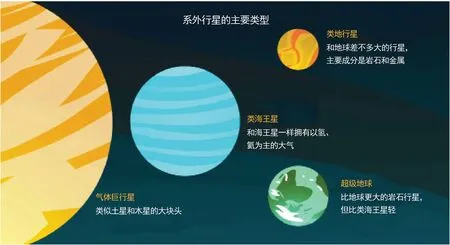

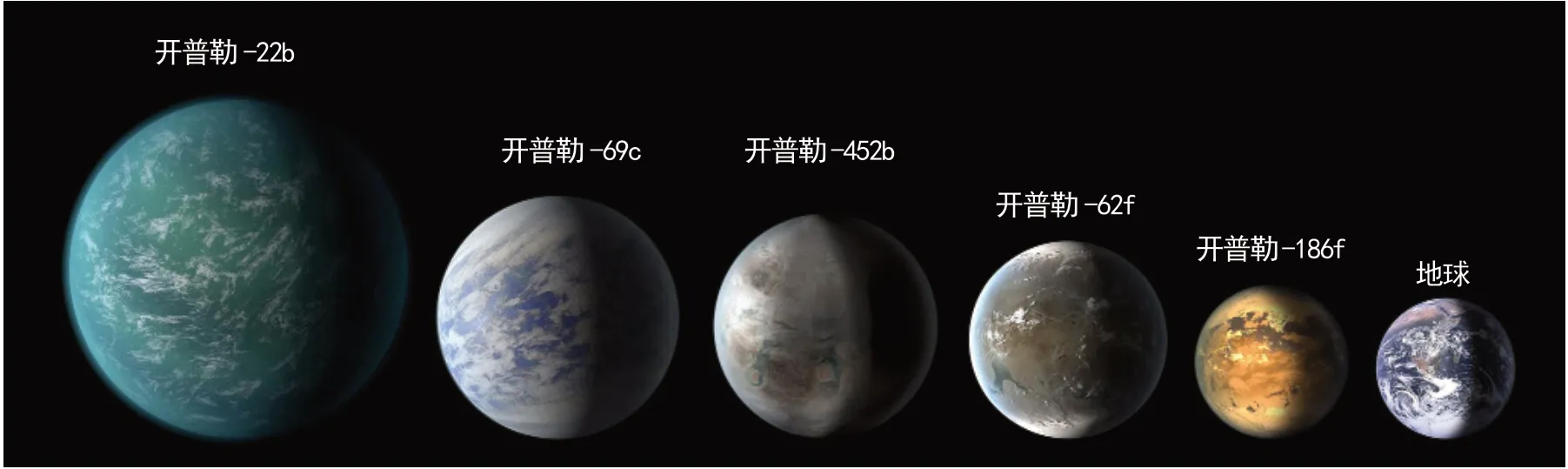

传统的径向速度法告诉我们的大都是些巨型行星(类似于木星和土星,但也有些例外),而开普勒望远镜揭示了宇宙内一类前所未知但又极其普遍的行星种群(超级地球和亚海王星)。这些没有那么大的行星绕着银河系中大约三分之一的恒星近距离运转,数量也是巨行星的四倍。最让科学家们激动的是,这些小型行星的大小与地球相差不大。

开普勒计划成就了整个行星科学领域辉煌的十年。可在这些辉煌中,又藏了一个巨大的遗憾。开普勒计划的初衷,是寻找像地球一样的行星。可是它找到的几千个行星里,居然没有一个长得像地球!

有人问,你怎么知道那些行星长得和地球像不像?

其实,不管是径向速度技术探测到的巨型行星,还是开普勒任务发现的亚海王星,它们都可被称为“一代行星”(太阳系的土星,木星,天王星和海王星就是例子)。它们的表面笼罩着厚厚的氢气,表明它们是在恒星生命早期形成的。这时,恒星周围还环绕着一个氢气盘,这些氢气是造星工程的废弃材料。就连那种被叫作超级地球的,虽然它们拥有固态的地表,现在理论认为它们其实也是亚海王星,只不过因为太靠近主恒星,被恒星强烈的X 射线剥掉了其与生俱来的氢气大气,留下一个裸露的固态行星核。相比之下,地球和它的小伙伴行星应该被称作“二代行星”。它们可能是氢气盘消失后,由不知道哪来的残渣碎片碰撞聚拢而成。

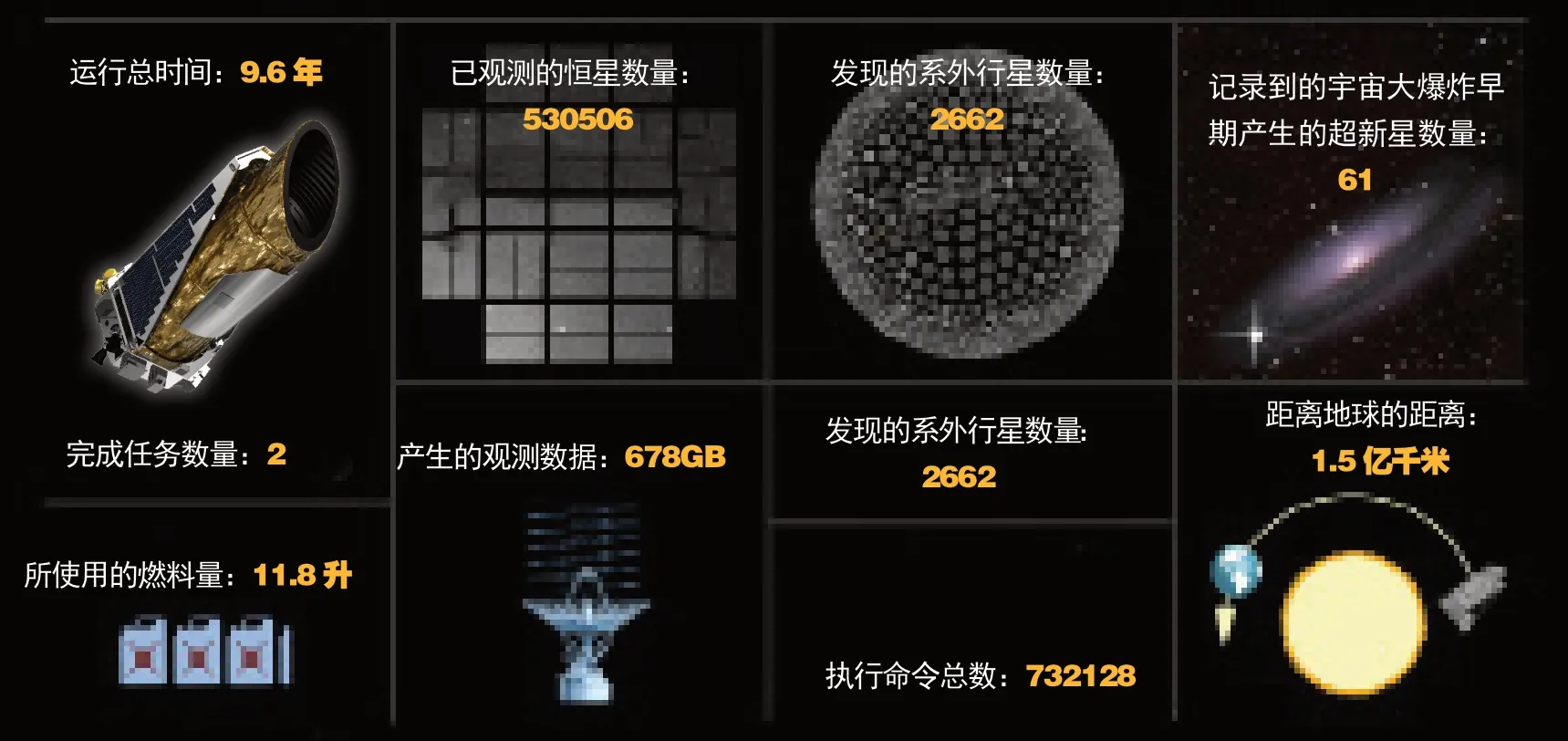

关于开普勒望远镜的一些数字

目前探测到的系外行星

一代行星不太可能孕育生命。假设你来到这样一个行星上,你会慢慢地随风(厚厚的氢气)飘落到一个软塌塌的地面——氢气的温室效应使行星温度保持在几千摄氏度之高,足以熔化钢铁,这些一代行星的内核也被熔化。就算是那些超级地球也好不到哪儿去,它们距离主恒星太近,其岩石地表就算没有被熔化成熔浆,也离熔化不远了。反而,正如我们在地球上见证的那样,二代行星的环境对生命形成和演化更友好。它们的地下和大气可能包含碳、氧、氮等生命所需的元素,它们的大气层可能相对较薄,可以产生合适的温室效应。

更为遗憾的是,开普勒计划不仅没有找到地球2.0,连二代行星好像都没有找到几个。难道是太阳系里出了什么意外,才诞生了地球这种异类?

对于开普勒计划的失败,一个可能的解释是:在宇宙里,地球真的是孤独的。但是,现在还不是放弃探索的时候。开普勒计划的失败还有另外几个原因,足以让我们坚持找下去。

第一,恒星不“恒”。恒星表面气候复杂多变,它们的亮度也不停变化。开普勒望远镜上天后,得到了一个令人不悦的发现:恒星的闪烁不定,比我们的预想糟糕多了。在这嘈杂的变化下,开普勒望远镜难以捕捉到不及恒星亮度万分之一的微弱变化。

第二,厂家质量把关不够。开普勒望远镜运行4 年之后,两个反作用转动轮连续失灵,这台天价望远镜因此无法调整方向,无法继续观测系外行星,这不能不说是一大遗憾。但是,在开普勒望远镜所凝视的几万颗恒星里,很可能已经有了“地球2.0”的踪迹,只不过它们产生的凌星效应太弱,被埋藏在恒星信号的噪声里,无法解读。而开普勒望远镜的英年早逝,又使得科学家与“地球2.0”失之交臂。这个遗憾,人类能否弥补?

太空望远镜如何寻找系外行星

“地球2.0”与中国空间计划

2019 年12 月3 日,一场答辩会正在中国空间中心紧张地进行。上海天文台和南京紫金山天文台各提出了一个寻找“地球2.0”的空间探测计划,评委们正在听取报告,频频发问,裁断孰胜孰负。

上海天文台的ET 计划

上海天文台的计划简称为ET(Earth Two,意为“地球2 号”),是建造并发射一台由7 个中等大小的广角望远镜组成的空间望远镜。这些望远镜会瞄准开普勒望远镜观测过的几个天区以及附近天区,持续4 年监测二十多万个亮星,以捕抓到行星凌星时产生的微弱信号。目前猜测每十个类太阳恒星中大约有一个地球2.0(也就是η 地球约为10%)。如果对的话,ET 就能在4 年内找到十几个地球2.0。除此之外,ET 还能找到近千个宜居带外的类地行星,对这些二代行星进行第一次“行星普查”。

开普勒发现的类地球行星(模拟图)

除此之外,ET 可以找到成千上万个不同种类的系外行星,包括地球的远亲近戚。ET 虽然比开普勒望远镜体积小、造价低,但是它的科学产出预计能与开普勒望远镜媲美。中国天文学家们还相信,这个计划甚至比欧空局正在建造的PLATO 飞船更有把握发现地球2.0。

为何指望一个比开普勒望远镜更小的望远镜,在短短四年时间里完成开普勒望远镜未竟的事业?除开这十年来的技术进步外,还可以这么解释:设想你在一个嘈杂的酒吧里跟人聊天,你的声音太小,对方听不见,你得说多几次才有效果。我们要寻找的地球2.0,其实可能已经在开普勒望远镜浩繁的探测数据里有了踪迹,我们可能只需要再认真听几次,就可以找到它。

紫金山台的卫星计划更是独辟蹊径。这个大胆的计划主张发展另外一种寻找行星的技术,叫作“天测”:观测恒星在行星引力的作用下在星空上的微妙舞步。要探测到地球,这个技术需要达到一个前所未有的精度:毫角秒——这相当于分辨出两根并排放在月亮上的牙签。但是,这种技术的优点确实值得科学家们下大力气攻关。

寻觅地球2.0 的过程极大地挑战了人类的创造力。而上海天文台和南京紫金山天文台的两个计划互补互助,从不同方向,用不同步骤冲刺。地球是否孤独的命题,很有可能由中国空间科学家骄傲地解答出来。

找到地球2.0,可不是指望移民到那儿。这些充满异星情调的世界,动辄离我们几十光年甚至上百光年。不过,地球人类正在建设各种空间和地面的巨大望远镜,准备耐心地盯着这些行星(特别是那些凌星的类地球),远距离勘测它们是否孕育生命。接下来的好戏将更加精彩!