色度分析鉴别熊胆粉

雷苛露, 袁明昊, 周 涛, 李建钢, 曾大富, 郭 力*

(1.成都中医药大学药学院西南特色中药资源国家重点实验室,四川 成都 611137;2.成都晶博生物科技有限责任公司,四川 成都 611731)

熊胆粉具有清热解毒、平肝明目、抗炎镇痛等功效[1]。由于熊胆粉市场价格昂贵,药材市场上常以猪、牛、羊等胆粉掺假。目前,仅卫生部药品标准规定采用薄层色谱法对熊胆粉中熊去氧胆酸进行定性鉴别,但其灵敏度较低、局限性强[2]。因此,寻找一种简便、准确、高效的熊胆鉴别方法具有十分重要的应用价值。

颜色是中药质量评价的指标之一,中药的颜色往往与内在成分含量密切相关[3]。课题组前期已对青黛有效成分含量与其色度值进行相关性研究[4],发现药材的颜色是由内在成分尤其是呈色成分的外在体现。熊胆粉含有胆汁酸类成分以及胆色素、胆固醇、蛋白质等。熊胆粉中仍有一些作用机制尚不明确,与其中非胆汁酸类成分有关[5]。胆色素是动物胆汁呈色的关键物质[6],其中胆红素能提高机体耐缺氧能力[7],抗炎[8-9]、改善组织损伤[10]等,是胆色素中主要成分及活性物质[11]。熊胆历来以外观颜色定品质[12],但尚无从颜色特征角度评价熊胆质量及真伪的报道,传统上对颜色的判断主要依靠口传相授及经验传承,主观性强。对性状指标数据化,与指标成分建立相关性的“性状量化-指标成分”[13]是新兴的质量评价体系,为传统经验鉴别的传承创新和质量评价体系的建立提供了新的突破[14]。

因此,选择胆红素含量作为颜色相关性评价指标,将传统感官鉴别与色度分析技术相结合,客观量化熊胆及不同动物胆粉的色度值,探讨颜色与熊胆粉中胆红素成分的相关性;同时结合多元统计分析鉴别熊胆粉与其他动物胆粉,为熊胆粉的快速鉴别及质量控制奠定基础。

1 材料

熊胆粉样品由成都晶博生物科技有限责任公司提供,批号180905~200406,共计23批。其他动物胆粉共11批由实验室自制,包括猪胆粉、牛胆粉、羊胆粉、鸡胆粉、鹅胆粉、鸭胆粉。胆红素对照品(成都普思生物科技有限公司,批号PS200729-02,纯度大于98%);三氯甲烷(成都科龙化工试剂厂)。

CM-5型分光测色仪(日本柯尼卡美能达公司);紫外-可见分光光度计(日本岛津UV2550);UP-Ⅱ-10T型优普系列超纯水机(成都超纯科技有限公司);BP121S型电子分析天平(德国赛多利斯公司)。

2 方法与结果

2.1 胆红素含量测定 采用紫外分光光度法,在453 nm波长处测定熊胆粉及其他胆粉中胆红素的含量[15]。

2.2 对照品溶液的制备 取胆红素对照品约2 mg,精密称定,置100 mL棕色量瓶中,加三氯甲烷80 mL,超声,加三氯甲烷至刻度,摇匀,制成每1 mL含20 μg的对照品溶液。

2.3 供试品溶液的制备 分别称取23批熊胆粉与11批其他动物胆粉约30 mg,精密称定,置于10 mL棕色量瓶,分别加入8 mL三氯甲烷,超声20 min,加三氯甲烷至刻度,摇匀,4 000 r/min离心10 min,分取三氯甲烷层,即得。

2.4 方法学考察 精密量取胆红素对照品1、2、3、4、5、6 mL分别置于10 mL量瓶中,回归方程为Y=0.093 4X-0.013 9,R2=0.999 3,线性范围20~120 μg,线性关系良好;精密量取胆红素对照品溶液连续测定6次,RSD为0.07%,表明该仪器精密度良好;取同一供试品溶液,分别在0、2、4、8、12、24 h测定,RSD为1.25%,表明胆红素在24 h内稳定性良好;取同一供试品溶液6份,RSD为1.74%,表明该方法重复性良好;胆红素平均加样回收率为103.59%,RSD为1.89%。

2.5 含量测定 取熊胆粉及其他胆粉样品,在“2.3”项下制备供试品溶液,分别在453 nm处测定吸光度并计算含量,重复3次。

2.6 动物胆粉末的颜色测定 将仪器调试到反射测量,测定光源D65,照明系统排除镜面反射,测定试场10°视角,测试区域30 mm,起止波长360~740 nm[4]。对仪器进行白板与黑板校正后,取熊胆粉及其他动物胆粉末约2 g于测色皿中,均匀平铺于测色皿底部,测定粉末颜色,每组样品重复测定3次,取平均值。结果见表1。

2.7 动物胆粉提取液颜色测定 将测量类型调试为液体测量,三氯甲烷作为空白溶剂,测定胆红素后的样品溶液于比色皿中,重复测定3次,取平均值。结果见表1。

表1 熊胆粉及其他动物胆粉色度值及含量(n=3)

2.8 方法学考察 取同一样品适量制备粉末与提取液,分别测定色度值,测定6次,RSD均<2%,表明仪器精密度良好;取同一样品6份,分别制备粉末与提取液,测定6次,RSD均<3%,该方法重复性较好;取同一样品适量制备粉末与提取液,分别在0、1、2、3、4、5 h后测定,RSD均<3%,表明供试品在6 h内稳定。

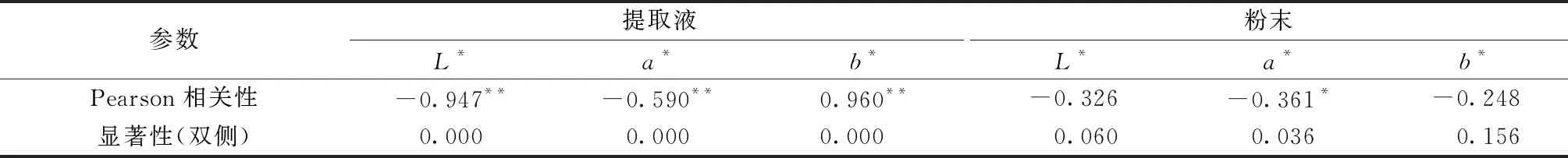

2.9 相关性分析 以L*、a*、b*值依次为自变量,胆红素含量为因变量,用SPSS 22.0对熊胆及其他动物胆粉末、提取液的色度值与胆红素含量进行Pearson 相关性分析。结果见表2。胆红素含量与提取液的L*、a*、b*值的相关性分别为-0.947、-0.590、0.960,且P<0.01,表明胆红素含量与L*、a*、b*值显著性相关。L*代表明亮度,L*越大,明亮度越大,反之越小;a*代表红绿色度,a*>0为红色方向,反之为绿色方向;b*代表黄蓝色度,b*>0为黄色方向,反之为蓝色方向。胆红素含量与L*、a*值呈负相关,与b*值呈正相关,表明胆类提取液明亮度越低、绿色程度和黄色程度越高,胆红素含量越高。而胆红素含量与粉末颜色值相关性较弱,且不完全具有显著性。

表2 色度值与胆红素含量相关性分析(n=34)

2.10 胆红素含量与提取液色度值回归分析 采用SPSS 22.0对其进行回归分析,建立回归方程,以此预测胆类提取液中胆红素含量。结果显示R=0.974,R2=0.950,表明胆红素含量受色度值影响的程度为95.0%;方差分析结果显示P<0.001,该回归方程模型有统计学意义,见表3。

表3 回归系数及方程

2.11 熊胆粉鉴别分析

2.11.1 熊胆粉及动物胆粉提取液色度值的三维空间分布 采用Origin 2021建立提取液色度值的三维空间分布图,探讨基于色度值鉴别熊胆真伪的可能性。如图2所示,熊胆粉有明显的区域聚集性,主要分布于空间的左侧,而其它动物胆粉主要分布于空间右侧,空间分布表明基于色度值鉴别熊胆真伪具有可行性。

2.11.2 真伪判别模型的建立 采用SPSS 22.0对胆类提取液L*、a*、b*值共线性诊断,三者的VIF分别为6.897、1.822和8.147,VIF均<10,容差值介于0和1之间,说明三者不具有多重共线性,可进行判别分析。通过Fisher系数建立非标准化典型判别模型,得到两个判别函数,Y1=0.224L*-3.882a*+0.101b*-21.398(特征值9.369,Wilks的Lambda =0.078,P<0.001);Y2=-0.107L*-0.567a*-0.043b*-8.829(特征值0.206,Wilks的Lambda=0.809,P=0.042),判别函数有统计学意义。如图3所示,在此判别函数下,熊胆粉与其它动物胆粉可被区分开,且其他动物胆粉中家禽类及哺乳类胆粉能较好区分。采用此判别函数对提取液色度值进行检验,如表4所示,判别函数对熊胆、家禽类胆粉与其他哺乳类胆粉的正判率均为100%,交叉验证的正判率为91.2%,仅为其他动物胆中类别的误判,表明判别函数可正确鉴别熊胆真伪。

表4 分类结果

2.11.3 主成分分析与聚类分析 采用SIMCA-P14.1对提取液色度值和胆红素含量值进行PCA主成分分析与聚类分析。由图4可知,PCA分析显示两个主成分总贡献率为97.4%,该模型建立良好,表明用提取液色度值和胆红素含量值能很好的鉴别熊胆粉及其它动物胆粉。如图5所示,聚类分析可将所有批次的熊胆粉与其他胆粉聚类区分,表明色度分析法对熊胆粉具有较好的鉴别效果。

3 讨论

传统的感官评价是中药传承延续几千年的质量评价手段之一,而颜色是感官评价必不可少的观察指标[16]。分光测色仪通过模拟人眼视觉系统和积分光学系统,把光谱数据的三刺激值进行积分[17],利用国际照明委员会色度空间系统对颜色进行客观表达[4],以L*、a*、b*值作为中药颜色的量度,更加快速、直观、全面地为中药的鉴定与质量评价提供参考依据。本研究利用该技术区分熊胆粉及其他常见的动物胆粉,为中药的鉴别分析提供一种新思路。

胆色素是动物胆汁中色素的总称,使各种胆类呈现不同的颜色,胆红素是胆色素中的主要活性物质,探讨胆红素含量与熊胆粉颜色的关系具有鉴别意义。研究表明,用分光光度法测定猪胆汁中胆红素的含量方法可靠,在453 nm处其他杂质几乎无吸收,特异性强[18]。熊胆根据外观颜色分为金胆、墨胆、菜花胆和油胆,传统认为金胆品质更好[11],根据结果,黄色程度越高的熊胆粉胆红素含量越高。

综上所述,基于色度分析原理,熊胆粉的颜色值与胆红素含量具有显著相关性,可以用于熊胆粉及其他动物胆粉的鉴别,为熊胆粉的鉴别、质量控制及市场监管提供科学依据。