复杂岩溶区深埋长隧洞选线研究

陈 长 生,李 银 泉,史 存 鹏,张 海 平

(1.长江三峡勘测研究院有限公司(武汉),湖北 武汉 430074; 2.长江设计集团有限公司,湖北 武汉 430010; 3.国家大坝安全工程技术研究中心,湖北 武汉 430010)

0 引 言

随着经济的发展和科学技术的进步,不同用途的隧洞建设工程越来越多,规模越来越大。水利水电建设中的长距离引调水工程越来越多,如滇中引水工程、引大入秦工程、引黄入晋工程、新疆ABH隧洞等引调水工程,“长、大、深”的水工隧洞呈现蓬勃发展趋势[1-2]。中国是一个岩溶广泛分布的国家,岩溶发育面积占国土面积的l/3以上,特别是西南岩溶地区岩溶分布总面积达到约50万km2,是世界上分布面积最大的连片岩溶地区。如云南省等地,岩溶类型齐全,裸露型、埋藏型、覆盖性发育完整;地表与地下岩溶发育程度普遍较高,岩溶介质种类丰富,暗河、管道、溶隙、岩溶洼地、漏斗常见;地下水补给、径流、排泄迅速,地表水系与地下暗河管道系统交替转换。这些因素导致该区域内水文地质条件极为复杂。隧洞施工,特别是岩溶地区的深埋长隧洞施工极易发生涌水、突泥事故,危及施工人员生命安全,造成重大经济损失。隧洞长期排水还会造成地下水水位下降或疏干,引发地表水干枯或断流、水源枯竭、生态退化等不同程度的环境灾害[3-4]。研究岩溶及岩溶水发育规律,使隧洞从岩溶突水、突泥风险较小的地带通过,是岩溶隧洞选线的基本出发点,也是减轻或避免上述危害的重要战略性问题。与非碳酸盐岩相比,碳酸盐岩也有其优点,如强度高、稳定性好,工程地质条件好[5]。

因此,线路选择是一个权衡利弊的过程。在岩溶问题无法规避的情况下,应以充分利用其工程地质条件和最大程度减轻岩溶涌突水问题及地下水环境影响问题为出发点,研究岩溶水系统、岩溶垂直分带、岩溶水文地质结构等发育规律。运用多年工程实践总结出的平面上避开岩溶极发育区、高程上线路应从岩溶发育相对微弱带通过等岩溶隧洞选线基本原则,结合工程实际优选出岩溶涌突水及地下水环境影响风险较小的隧洞线路。

1 工程背景

云南省滇中地区包括昆明、玉溪、楚雄、曲靖、大理、红河以及丽江50个县(市、区),国土面积9.63万km2。该地区是长江流域三大干旱区之一,资源性缺水与工程性缺水并存,制约着滇中地区乃至云南省经济社会可持续发展。滇中引水工程是解决滇中水资源短缺问题的特大型跨流域引(调)水工程,由石鼓水源工程和输水总干渠两部分组成。

本文所涉及的香炉山隧洞为输水总干渠首个建筑物,是滇中引水工程全线最具代表性的深埋长隧洞,也是滇中引水工程的控制性工程。隧洞起点接石鼓水源提水泵站出水池连接隧洞,出口位于松桂西侧情人谷,斜穿马耳山脉。线路比选区域地处横断山脉北部高山峡谷区与滇中高原盆地山原区交接部位,跨越金沙江与澜沧江两大流域分水岭,横穿松潘甘孜褶皱系与扬子准地台两个大地构造一级单元。区内碳酸盐岩分布广泛,断裂发育,新构造运动活跃,地貌演变过程与岩溶水文地质条件非常复杂,涉及多个岩溶水系统及向斜、断裂破碎带等构成的构造储水单元。东西两侧盆地边缘出露的大量岩溶泉,是盆地众多居民生产生活的主要水源,水生态环境脆弱。隧洞施工过程中不仅可能遭遇涌水、突泥等地质灾害,影响施工安全和工程进度,同时也可能引起局部地段地表、地下水的疏干,造成较大环境影响,进而影响该区社会和谐与稳定。因此如何规避马耳山东、西麓岩溶地下水疏干问题,最大限度降低对环境的影响是线路比选不可回避的问题,具有重要的工程价值和社会意义。

2 地质条件及线路比选的主要控制因素

2.1 地质条件

线路比选区穿越的马耳山脉山岭浑厚,东西宽18~25 km,南北长约90 km,地势陡峻,地形较连续,总体北高南低,山岭槽谷相间。山顶高程一般2 760~3 500 m,分布两个大的断层:槽谷-白汉场槽谷(高程2 280~2 400 m)和汝南河槽谷(高程2 480~2 550 m),呈北北东-北东向展布。山脉东侧为鹤庆盆地,西侧为剑川盆地,高程为2 220 m左右。

比选区地层岩性主要为泥盆系下统冉家湾组(D1r)绢云微晶片岩,中统穷错组(D2q)片岩与灰岩互层,苍纳组(D2c)灰岩夹钙质泥岩,二叠系玄武岩组(Pβ)玄武岩夹凝灰岩,黑泥哨组(P2h)砂岩、页岩夹灰岩及煤线,三叠系中统(T2a、T2b)灰岩、片岩、板岩,北衙组(T2b)灰岩、白云岩,三叠系上统(T3?)砂泥岩,中窝组(T3z)灰岩,松桂组(T3sn)砂泥岩、页岩、燕山期不连续分布的侵入岩、第三系(E+N)及第四系(Q)等地层。

比选区地质构造背景十分复杂,区内断裂、褶皱发育,以北东、北北东向构造带和北西向构造带为主体,在鹤庆西山一带出现了与近东西向构造体系的复合。区域性断裂有大栗树断裂、龙蟠-乔后断裂、丽江-剑川断裂、鹤庆-洱源断裂、金沙江断裂组、红河断裂。

2.2 岩溶发育规律

比选区地表碳酸盐分布较广,强烈岩溶化地层主要为三叠系北衙组上段(T2b2)及下段上部(T2b1-2)灰岩;中等岩溶化地层主要为三叠系上统中窝组(T3z)泥质灰岩夹砂泥岩地层、中统上部(T2b,分布于龙蟠-乔后断裂以西)白云岩及灰岩地层;弱岩溶地层主要为泥盆系中统苍纳组(D2c)夹钙质泥岩的灰岩地层及穷错组(D2q)与片岩互层的灰岩地层。地表及地下岩溶形态发育齐全。

比选区地表水属金沙江流域及澜沧江流域两大地表水系,主要河流水系自西向东依次有属于澜沧江黑惠江流域的剑湖水系及其所属支流清水江、汝南河,属于金沙江流域的冲江河、打锣箐沟、漾弓江、中江河以及南干河等。侵蚀基准面主要为西北部的冲江河,北部的拉什海盆地及拉什海、丽江盆地及文笔海,西部的剑川盆地及剑湖,东部的鹤庆盆地及草海、漾弓江-东山河、中江河。

岩性、构造、水动力条件等都是制约比选区岩溶发育强度和岩溶分布的控制因素:① 岩性对岩溶发育的影响主要体现在岩石的可溶性。不同成分、结构和层组结构的岩石其可溶性强度有较大的差异,区内三叠系北衙组中上段灰岩、白云质灰岩和白云岩,泥盆系青山组含硅质、泥质灰岩,以及石炭系中上统灰岩、二叠系的灰岩、硅质灰岩等纯碳酸盐岩溶发育强烈;三叠系上统中窝组和中新统丽江组石灰质角砾岩岩溶发育中等;而三叠系中统北衙组下段泥质灰岩岩溶发育较差。② 沿张性断层带或压扭性断层的上盘、断层交汇处岩溶发育强烈。③ 断裂与岩性的联合作用对岩溶发育具有重要影响或控制作用。主要表现为沿碳酸盐岩与非碳酸盐岩接触界面,尤其是碳酸盐岩与非碳酸盐岩断层接触界面附近岩溶发育。④ 地下水动力条件对岩溶发育有明显控制作用,鹤庆西山-剑川东山位于澜沧江与金沙江分水岭地带,岩溶发育深度、强度和地表水、地下水运移受其影响或控制,鹤庆盆地的漾弓江和剑川盆地的剑河水系为区域控制基准面,其控制了研究区大部分岩溶泉的出露高程。⑤ 研究区分水岭地带垂向上岩溶不甚发育,且随埋深增加减弱趋势明显。

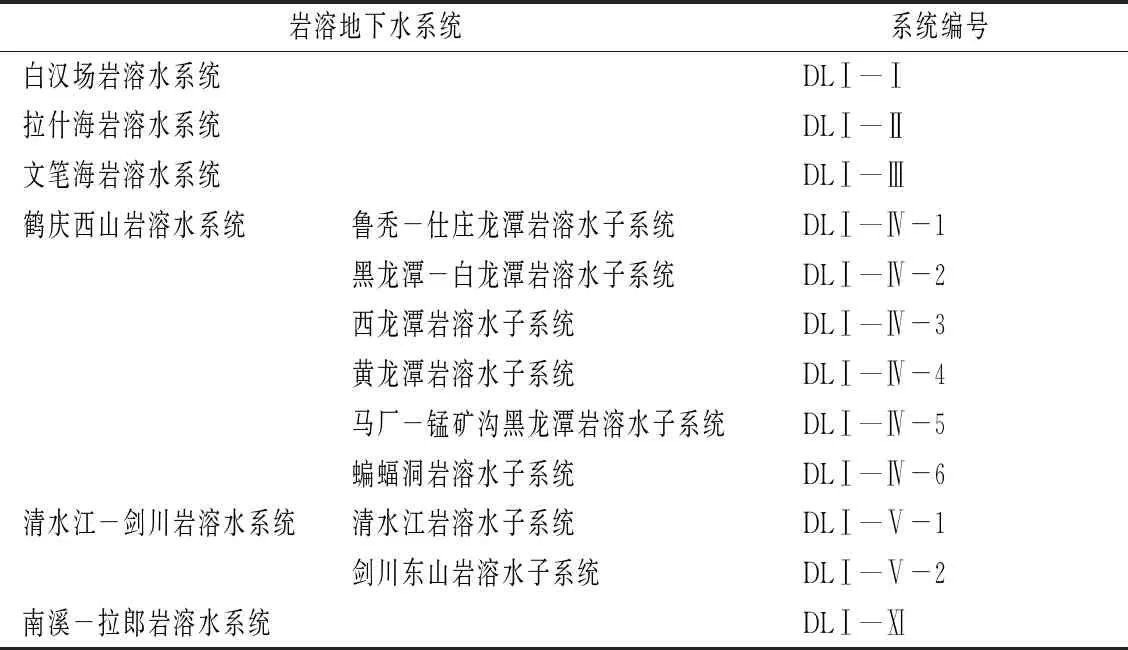

根据水文地质边界的确定性、岩溶水系统的完整性、水文地质特征的相似性和差异性等岩溶水系统划分原则,总体划分为6个相对独立的岩溶地下水系统(见图1和表1)。

表1 比选区岩溶水系统划分

图1 线路比选区岩溶地下水系统划分示意

各岩溶水系统南北向独立封闭,东西向以地下分水岭分界。比选区发育一系列东西向展布的压扭性逆冲断裂,各断裂带在其走向方向上具有较强的导(透)水性,在垂向上具有一定的隔水效应。沿断裂带走向方向出露有非岩溶化地层(主要为T1q砂岩、泥岩),这些非岩溶化隔水地层和压扭性断裂使区内岩溶水系统南北向独立封闭;比选区内近南北向分布有金沙江和澜沧江流域地下分水岭,该分水岭为岩溶水系统东西向分界。岩溶水系统边界稳定,岩溶水补、径、排关系明确,地下水主要赋存在岩溶管道、较大的岩溶裂隙网络中,在地形低洼的盆地边缘和河谷地带以非承压的地下河、岩溶大泉方式出露地表。

与线路比选相关的2个关键岩溶水系统是鹤庆西山岩溶水系统Ⅳ和清水江-剑川岩溶水系统Ⅴ。鹤庆西山岩溶水系统Ⅳ南北两侧均为断层和非岩溶化的T1砂泥岩及侵入岩分隔,西侧为地形分水岭,岩溶化地层主要为T2b2、T2b1灰岩、白云岩,岩溶发育,地下水从西至东向鹤庆盆地排泄,包含6个岩溶水子系统;清水江-剑川岩溶水系统Ⅴ北侧和南侧隔水边界为T1及Pβ地层,东侧以鹤庆西山岩溶系统边界为界线,缓坡及山顶平台2 700~2 800 m高程落水洞及岩溶洼地遍布,排泄区为剑川盆地东山山脚一线,包含2个岩溶水子系统。

2.3 线路方案比选的主要控制因素

隧洞下穿马耳山脉,深埋于马耳山下,高程低于两侧的鹤庆、剑川盆地200 m左右。马耳山地下水丰富,东西两侧盆地边缘有大量岩溶泉出露,是盆地平坝区城镇居民生产生活的主要水源。比选区多组大型示踪连通试验及重要泉水点的地下水年龄测试成果显示,地下水循环较迅速,更新较快,水岩作用时间较短,说明该区域地下水运移速度较快,岩溶管道较发育。如果洞线选择不合理,隧洞遭遇岩溶发育区,特别是岩溶管道发育区,可能会疏干部分岩溶泉,引发重大地下水环境影响问题,进而影响社会稳定。

因此影响线路方案比选的主要控制因素是尽量规避岩溶水系统,最大程度地规避疏干岩溶地下水可能导致的环境影响问题。同时,选择线路应尽可能降低以下涉及施工安全与工程的长期运行安全工程风险:深埋隧洞大断裂、软岩大变形、高外水压力、涌水突泥等重大地质问题。

3 岩溶隧洞选线原则

将通过岩溶地区的一段线路作为一个整体,岩溶问题是影响整段线路方案选择的重要因素,和其他重要因素一样,具有特殊性,对工程条件有特定要求。这些特殊性和特定要求互相矛盾,互相制约。对岩溶问题是否应该绕避,绕避到什么程度,是岩溶地区线路方案选择需要把握的总体性原则[6-9]。

(1) 平面上避开岩溶极发育区。在研究线路方案比选过程中,对于岩溶极发育区,一般绕避为宜,将线路选择在岩溶发育相对轻微的地方。大型岩溶洼地、岩溶谷地、串珠状岩溶漏斗、线状排列落水洞等岩溶发育极强烈地区,地表水入渗条件好,地下水丰富,其地下多存在暗河等岩溶管道系统,工程上难以应对。除了较大范围岩溶极发育区,局部的或个体的岩溶大洞穴处理也很困难,特别是岩层产状平缓、质纯层厚、断裂密集发育部位,往往存在网状洞穴或巨大的空洞区,这类洞穴处理难度大,且需要付出昂贵的代价。

(2) 线路避开可溶岩与非可溶岩的接触带。可溶岩与非可溶岩的接触带附近,不仅是软硬岩性界面,而且也是水-岩交互作用强烈的地区。由于通常有来源于碎屑岩山区、侵蚀、溶蚀能力极强的外源水的集中补给,岩溶作用强烈,尤其是在碳酸盐岩与碎屑岩断层接触界面附近,水-岩交互作用尤其活跃,是岩溶作用发育的最佳场所。平面上沿接触带走向易分布串珠状的各种岩溶形态,且常发育与接触带走向一致的纵向暗河。为避免岩溶水和洞穴暗河的危害,线路应避免布置在接触带及其附近。若无法避免,应以大角度穿过。

(3) 线路避开有利于岩溶发育的构造带。断层破碎带、皱褶轴部等构造发育部位,是地下水的富集、传导、循环强烈的部位,给地表水、地下水溶蚀作用提供了良好的条件(水-岩接触面积增大),是水-岩交互作用的良好场所,有利于岩溶发育,常发育地下暗河等,线路方案选择时应极力避开,必要时大角度通过。

(4) 高程上线路应在岩溶发育相对微弱带通过。岩溶发育总体上在空间上具有明显的差异性。从地表向地下深部,由于地下水的运动逐渐减缓,相应的从地表向地下岩溶发育的强度逐渐减弱,具有垂直分带性。岩溶水平径流带在地下水季节变动带及地下水位一定深度范围,地下水垂直运动与水平运动不断呈交替变化,垂直和水平岩溶洞隙形态都有发育,易发育水平状岩溶管道、暗河或密集发育的宽大溶缝溶隙,线路应避免从水平径流带穿越,宜从岩溶垂直渗流带通过。岩溶垂直渗流带地下水主要为雨季下渗的“过路水”,相对水平循环带岩溶发育较弱。同时应尽量选择在分水岭部位,分水岭地区岩溶裂隙水带因水力坡度小,流速缓慢,且以裂隙水为主,岩溶程度微弱,线路选在该带,也可避免大洞穴和大量突然涌水的威胁。

(5) 尽量避免人口密集区。由于岩溶地区地下水与地表水联系性强,为减少地下水环境影响,尽量穿越人口稀少地区。

根据上述岩溶隧洞选线的五大原则确定如下线路方案比选的基本思路:将岩溶地区地下水疏干对环境的影响作为首要问题,并充分考虑大断裂、软岩大变形、高外水压力、突水突泥等重大地质问题,穿越岩溶区的线路长度尽可能短、远离岩溶大泉排泄区、高程上从岩溶发育相对微弱带和地下分水岭部位穿越,从而选择出最优线路方案。

4 线路方案研究

线路方案起点接石鼓水源提水泵站出水池连接隧洞,以隧洞型式北向南穿越金沙江与澜沧江的分水岭,在鹤庆县松桂镇西侧情人谷出口接积福村渡槽。线路斜穿由鹤庆盆地、丽江盆地、拉什海盆地、九河-剑川盆地与洱源盆地夹峙的南北向山岭马耳山,其间还需穿过两个北东向地形槽谷白汉场槽谷、汝南河槽谷。线路方案比选初期选取了4种比选方案(见图2)。本文对方案4进行了优化,提出了优化的方案5。

图2 线路比选区各线路方案布置示意

4.1 线路方案

(1) 方案1。起点在石鼓水源提水泵站出水池连接隧洞相接,途经白汉场、汝寒坪、汝南、安乐坝,在松桂与积福村渡槽相接,全长60.598 km。隧洞最大埋深1 200 m,埋深大于600 m的隧洞长度占比56%,埋深大于1 000 m的隧洞长度占比22%。

(2) 方案2。鉴于方案1的南段靠近鹤庆西山岩溶水系统的排泄区,岩溶地下水活动强烈,以及设计对隧洞进、出口部位的调整,将方案1把线路整体向西平移了约1 km,即为方案2,全长60.122 km。隧洞最大埋深1 214 m,埋深大于600 m的隧洞长度占比59%,埋深大于1 000 m的隧洞长度占比23%。

(3) 方案3。随着岩溶水文地质研究的深入,基于完全走分水岭,尽可能规避对岩溶地下水影响的考虑,提出了方案3。方案3起止点与方案2相同,中后段向西平移4~6 km,全长61.488 km。隧洞最大埋深1 207 m,埋深大于600 m的隧洞长度占比62.4%,埋深大于1 000 m的隧洞长度占比17.2%。

(4) 方案4。方案2隧洞线路多处在岩溶系统排泄区的水平强烈溶蚀带内,遭遇强烈岩溶和疏干岩溶地下水的可能性大。方案3虽尽可能避开了与强烈岩溶的遭遇,但线路需穿越红麦盆地深厚覆盖层,与导水性较强的清水江断裂长距离伴行(对清水江—剑川岩溶水系统影响较大),在大马厂附近还需穿越二叠系黑泥哨煤系地层。为此提出,该线路北段迁就方案2,南段迁就方案3,全长61.165 km。隧洞最大埋深1 210 m,埋深大于600 m的隧洞长度占比59.9%,埋深大于1 000 m的隧洞长度占比21.6%。

4.2 线路比选

各线路方案距离较近,穿越的地层差异不大,且基本以大角度穿越可溶岩与非可溶岩的接触带及大的构造带。在遵从线路方案比选基本思路的前提下,充分考虑其他工程地质问题,尽可能选择出最优方案。

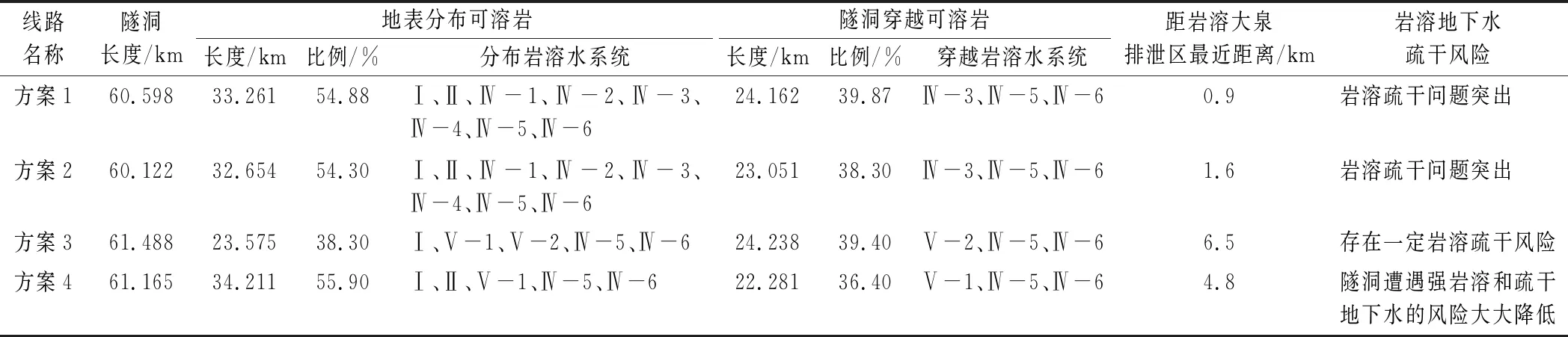

(1) 尽可能少地穿越岩溶区。马耳山脉岩溶地层广泛发育,线路穿越无法避免岩溶区,隧洞高程应尽量减小穿越距离。各比选方案隧洞穿越可溶岩主要为三叠系北衙组上段(T2b2)、下段上部(T2b1-2)灰岩及上统中窝组(T3z)灰岩,穿越Ⅳ-3西龙潭岩溶水子系统、Ⅳ-5马厂—锰矿沟黑龙潭岩溶水子系统、Ⅳ-6蝙蝠洞岩溶水子系统、Ⅴ-1清水江岩溶水子系统及Ⅴ-2剑川东山岩溶水子系统。各方案隧洞穿越可溶岩距离22.281~24.238 km,占比隧洞总长36.4%~39.87%。其中方案4穿越岩溶地层的长度最短,为22.281 km(见图3)。

图3 线路比选区各线路方案穿越岩溶地层示意

(2) 远离岩溶大泉排泄区。马耳山脉东西两侧山脚鹤庆、剑川盆地边缘出露众多岩溶大泉。其中鹤庆盆地沿鹤庆西山和东山山脚分岩溶泉排泄高程一般为2 210~2 250 m,鹤庆西山泉水流量一般为100~500 L/s,总流量约6 280 L/s,鹤庆东山泉水流量一般为27.17~54.07 L/s,总流量约361.22 L/s,泉水最终排入漾弓江;剑川盆地西山泉水较少,东山山脚分布一系列岩溶泉和地下暗河,排泄高程2 200 m左右,总流量2 983 L/s。主要岩溶大泉有西龙潭、黄龙潭、羊龙潭、锰矿沟(黑龙潭)、小白龙潭、蝙蝠洞、水鼓楼龙潭、东山寺泉、各门江龙潭等岩溶泉水出流点。各线路方案距离鹤庆盆地排泄区最近距离一般为0.9~6.5 km(见图4),距离剑川盆地排泄区最近距离一般为8.3~15.6 km。其中方案1、方案2距离鹤庆盆地岩溶大泉排泄区的距离太近,分别为0.9 km和1.6 km。离岩溶大泉距离越近,更接近于水平径流带,岩溶地下水影响问题越突出。

图4 线路比选区各线路方案与岩溶大泉位置关系示意

(3) 高程上从岩溶发育相对微弱带通过。比选区的岩溶发育在垂向上具有较明显的分带特征,岩溶化程度随着深度增加而降低,隧洞越靠近山体内侧、越靠近地下水分水岭部位溶蚀风化越弱。钻孔线溶率随着深度的增加而减小,视电阻率低值区间值、岩芯RQD值大多随着深度的增加而增大。强溶蚀带中多见有溶洞发育,弱溶蚀带中则以溶孔、溶隙发育为主,微溶蚀带中仅发育有少量溶隙。线路从岩溶程度微弱部位穿越可避免大洞穴和大量突然涌水的威胁。各比选线路方案中方案3、方案4更靠近山体内侧及地下水分水岭部位,基本位于微溶蚀带岩体中(见图5)。

图5 线路比选区各线路方案穿越溶蚀带示意

从规避和尽量短距离穿越岩溶地层、远离岩溶大泉排泄区、尽量从弱岩溶化地层中穿越等方面比选,方案4优于其他线路方案(见表2)。

表2 各线路比选方案岩溶特性综合比较

(4) 尽量从靠近地下分水岭部位穿越。比选区地表分水岭为金沙江与澜沧江两大地表水系的分水岭,主要沿虎头山-高美-石灰窑-猴子坡-东甸-百山母-长木阱北山一线峰顶组成的马耳山山脉主山脊,一般高程在3 200~3 500 m以上,是该区主要的地表水分水岭,岩溶水自该分水岭分别向东、西剑川盆地、鹤庆盆地方向运移。比选区内岩溶地下水分水岭与地表分水岭大致重合,在沙子坪一带有越过地表分水岭向西袭夺趋势。

分水岭部位由于地下水渗流微弱,水力坡度小,流速缓慢,岩溶相对不发育,主要以溶隙为主,岩溶发育微弱(见图6)。理论上遭遇岩溶管道的可能性小,应使隧洞线路尽量接近地下水分水岭部位穿越。

图6 比选区岩溶发育程度示意

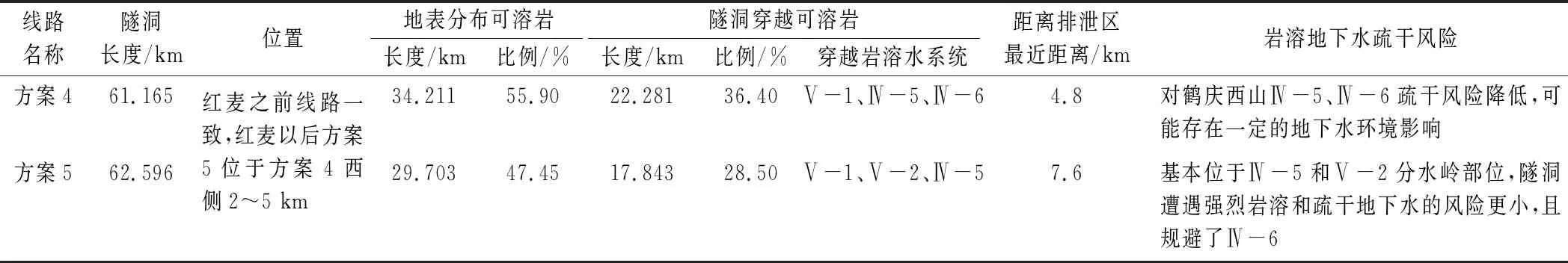

方案4在红麦盆地以北已基本排除了岩溶疏干的影响,但在红麦盆地以南区域Ⅳ-5马厂-锰矿沟黑龙潭岩溶水子系统、Ⅳ-6蝙蝠洞岩溶水子系统对线路影响仍较大。为了尽量在地下水分水岭部位穿越Ⅳ-5马厂-锰矿沟黑龙潭与Ⅴ-2剑川东山岩溶水子系统,尽可能避开Ⅳ-6蝙蝠洞岩溶水子系统,最大程度降低地下水环境影响风险,继续对方案4向西侧优化,在此基础上,提出了方案5(见图7)。方案5线路在红麦之前与方案4线路一致,红麦至黑泥哨之间线路向西调整,尽量远离鹤庆盆地,在靠近鹤庆西山地下分水岭弱(非)岩溶化地层中穿越(在方案4的基础上向西偏移2~5 km),黑泥哨到香炉山出口线路段,尽量靠近方案3,全长62.596 km。隧洞最大埋深1 450 m,埋深大于600 m的洞段长42.175 km,单洞占比67.38%,埋深大于1 000 m的洞段长21.427 km,单洞占比34.23%。

图7 比选区方案4红麦南侧继续向西侧优化示意

方案5在方案4红麦以南向西优化了2~5 km,基本从清水江-剑川Ⅴ-2岩溶子系统和鹤庆西山Ⅳ-5岩溶子系统之间的地下分水岭穿越。方案5比方案4更靠近地下分水岭部位。方案5隧洞穿越的可溶岩长度为17.843 km,占隧洞总长比例为28.5%,穿越可溶岩长度大幅度减小。方案5距离排泄区岩溶大泉最近距离约7.6 km,比方案4更远(见图8),基本位于Ⅳ-5和Ⅴ-2分水岭部位,且规避了Ⅳ-6,隧洞遭遇强烈岩溶和疏干地下水的风险更小(见表3)。

表3 方案4与方案5岩溶特性综合比较

图8 比选区方案4和方案5与地下水分水岭位置示意

4.3 比选结果

方案4与方案5所处区域构造背景及基本地质条件总体相同,涉及的主要工程地质及水文地质问题基本类似,但各有侧重。两方案隧洞均基本位于地下水弱微-滞循环带内,理论上(多个钻孔已验证)岩溶地层的岩溶化程度不高,虽然隧洞高程均低于东西两侧鹤庆和剑川盆地约200 m,线路从鹤庆西山和剑川东山穿越时对清水江—剑川岩溶水系统、鹤庆西山岩溶水系统的影响有限,发生灾害性岩溶疏干和岩溶突水的可能性不大。

方案5避开了与南北向张性断裂下马塘-黑泥哨断裂(FⅡ-32)近距离伴行且距离较长的问题,线路基本位于Ⅳ-5和Ⅴ-2岩溶子系统分水岭部位,比方案4更靠近分水岭部位,隧洞遭遇强烈岩溶的涌水突泥问题和疏干地下水的风险更小。

综上所述,本文线路方案比选优先从尽可能避开岩溶水系统,最大限度降低岩溶水疏干风险,减轻对地下水环境影响等方面考虑,推荐方案5(见图9)。

图9 方案5工程地质纵剖面

5 结 语

岩溶地区隧洞选线的一般原则主要有平面上避开岩溶极发育区、线路避开可溶岩与非可溶岩的接触带、线路避开有利于岩溶发育的构造带、高程上线路应在岩溶发育相对微弱带通过、尽量避免人口密集区等。本文以滇中引水工程香炉山深埋长隧洞比选为依托,对勘察阶段提出的5条线路方案进行比选。比选过程中遵循岩溶隧洞选线一般性原则,根据比选区岩溶发育规律、垂直分带规律、岩溶水系统分布规律、地下水环境敏感程度等,从尽可能穿越岩溶区距离短、远离岩溶大泉排泄区、高程上从岩溶发育相对微弱带通过、地下分水岭部位穿越等方面进行了综合比选,方案5总体较优。

针对岩溶地区的线路选择,岩溶问题对于工程固然不利,但其本身具有较高的强度和稳定性,就其工程地质条件而言,与非可溶岩相比,又具有有利的一面。因此,线路选择是一个权衡利弊的过程。