医学生心理健康素养与生命意义感的关系:有调节的中介模型①

代景华,张丽瑶

(河北中医学院,河北 石家庄 050200)

生命意义感(meaning in life)是指个体认为自己生命存在价值感与方向感、目标感的主观体验[1]。本研究将关注医学生的生命意义感,并探讨心理健康素养、自我效能感和应对方式对其的影响路径。

首先,心理健康与生命意义感有紧密联系。例如,彭霞等人调查了大学生的心理健康状况与生命意义感,结果显示二者存在显著正相关[2],而心理健康素养是心理健康的核心品质。江光荣等提出心理健康素养指个体在促进自身及他人心理健康,应对自身及他人心理疾病方面所养成的知识、态度和行为习惯[3]。他们的研究表明,高水平的心理健康素养有利于及早识别心理疾病,减少病耻感,获取及时有效的支持和治疗。因此,提高心理健康素养水平能为生命意义感的提升提供重要途径。其次,自我效能感也与生命意义感有密切的关系。孙云莉的研究显示,自我效能感在大五人格与生命意义感之间起中介作用[4]。因此,本研究也假设,心理健康素养通过影响自我效能感来间接影响生命意义感。而当心理健康出现问题时,应对方式是非常重要的调节变量。个体的应对方式影响着应激反应的性质与强度,并进而调节着应激与应激结果之间的关系。本研究假设,如果医学生较多采用积极应对方式,随着心理健康素养水平的提高,自我效能感会增强。

综上所述,本研究将探讨心理健康素养与生命意义感之间关系的内部机制,并考察自我效能感的中介作用和应对方式的调节作用,旨在为医学生生命意义感的提升提供理论支撑。

一、对象与方法

(一)研究对象

采用方便抽样法,向河北省某高等医学院校在校生发放问卷545份,回收有效问卷527份,有效回收率96.7%。样本构成:男生173人,女生354人;一年级234人,二年级195人,三年级98人。调查者均知情同意,自愿参加本次调查。

(二)研究工具

1.一般资料调查表

调查内容包括:性别和年级等。

2.青少年心理健康素养评定量表[5]

采用李丹琳等人(2021)编制的《青少年心理健康素养评定量表》。该量表共22个项目,包含知识、识别、态度、行为4个维度。本研究中,该量表各维度的Cronbach α系数为0.75~0.81,总量表的Cronbach α系数为0.82。

3.处理心理问题的自我效能感量表[6]

采用余晓敏(2004)编制的《处理心理问题的自我效能感量表》,该量表由6个项目组成。本研究中,该量表的Cronbach α系数为0.83。

4.生命意义感量表[7]

采用Steger等编制、王鑫强等(2016)修订的《生命意义感量表(中文修订版)》。该量表共有10个项目,分为拥有意义和寻求意义两个分量表。本研究中,该量表的Cronbach α系数为0.81。

5.简易应对方式量表[8]

采用解亚宁等人(1998年)编制的《简易应对方式量表》。该问卷共有20个项目,分为积极应对和消极应对两个分量表。本研究中,积极应对分量表的Cronbach α系数为0.83,消极应对分量表的Cronbach α系数为0.79。

二、结果

(一)共同方法偏差检验

采用Harman单因素方差进行检验,对所有的测量项目进行未旋转的探索性因素分析,如果得到多个特征值大于1的因子,且第一个因子解释的变异量不超过40%,则表明共同方法偏差不严重。结果发现特征值大于1的因子共13个,第一个因素解释的变异量为16.05%,小于40%。表明本研究不存在严重的共同方法偏差。

(二)变量的描述统计与相关分析

本研究各变量均值、标准差和相关系数见文末表1所示。心理健康素养与自我效能感、生命意义感两两之间呈显著正相关;积极应对方式与心理健康素养、自我效能感、生命意义感呈显著正相关。

表1 各变量的均值、标准差和相关系数(n=527)

(三)心理健康素养对生命意义感的影响:有调节的中介模型检验

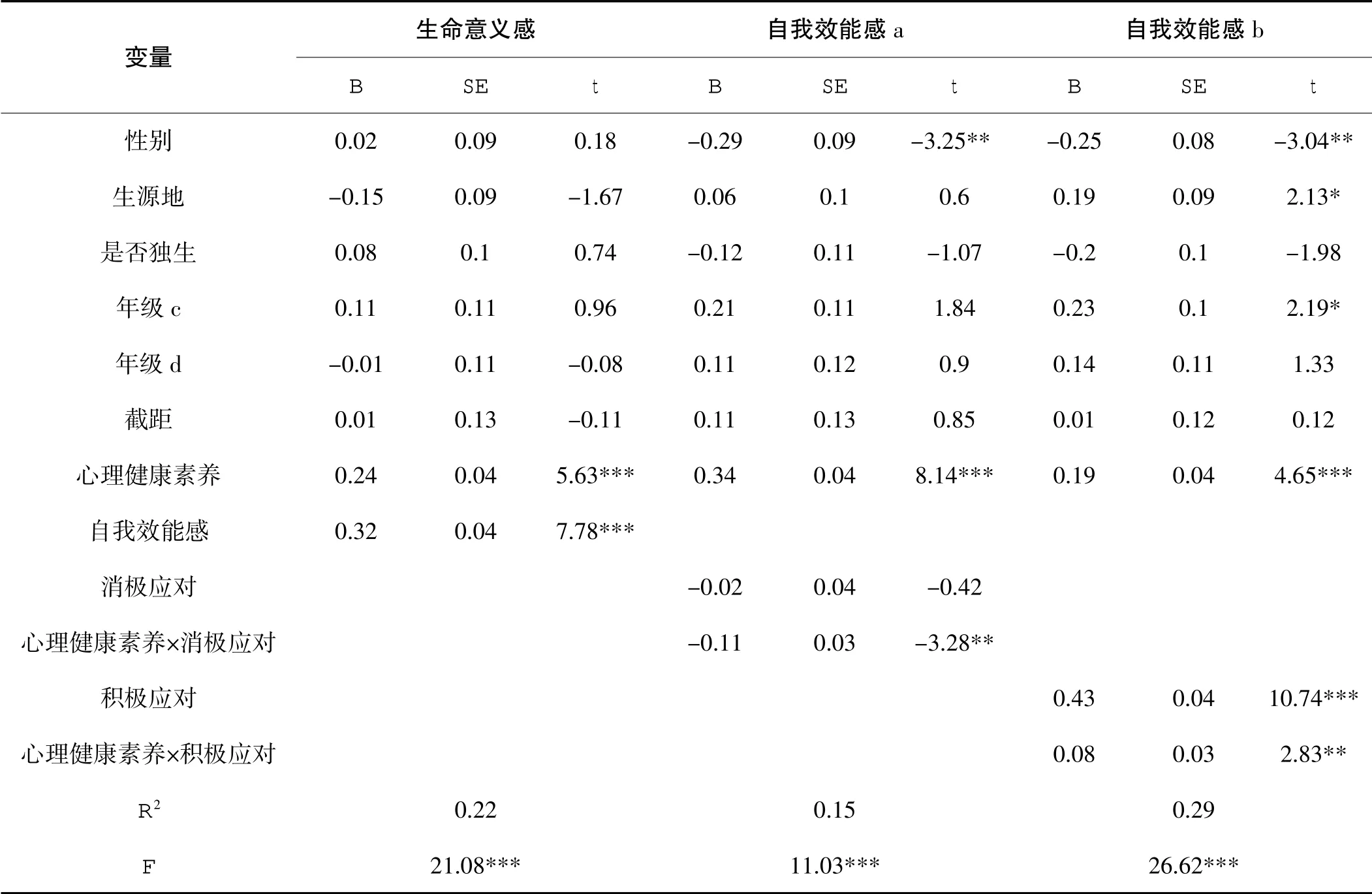

以心理健康素养为自变量,生命意义感为因变量,自我效能感为中介变量,消极和积极应对方式为调节变量,性别、生源地、是否独生和年级为控制变量。除控制变量外,将各变量进行标准化。然后将所有变量放入PROCESS V3.2的模型7中,对消极应对方式和积极应对方式分别进行有调节的中介效应检验,以考察自我效能感对心理健康素养与生命意义感的中介作用是否受到应对方式的调节,具体的检验结果见文末表2。

如表2所示,在消极应对方式作为调节变量时,大学生心理健康素养水平能够显著地正向预测自我效能感(B=0.34,CI[0.26,0.42]),在积极应对方式作为调节变量时,大学生心理健康素养水平同样能够显著地正向预测自我效能感(B=0.19,CI[0.11,0.27]),自我效能感能够显著正向预测生命意义感(B=0.32,CI[0.24,0.40])。当加入自我效能感后,心理健康素养仍然显著地正向预测生命意义感(B=0.24,CI[0.16,0.32]),这说明自我效能感在心理健康素养与生命意义感之间起部分中介作用;心理健康素养与消极应对的交互项对自我效能感有显著的负向预测作用(B=-0.11,CI[-0.17,-0.04]),心理健康素养与积极应对的交互项对自我效能感有显著的正向预测作用(B=0.08,CI[0.02,0.14]),说明消极应对方式和积极应对方式都对心理健康素养与自我效能感之间的关系具有调节作用。

表2 有调节的中介效应检验

为了在调节效应下检验心理健康素养对生命意义感的间接效应,根据消极/积极应对方式的平均分及各加、减一个标准差,将其分为三个水平进行检验。结果显示,消极应对方式无论是较低、中等或较高,中介效应都显著(CIM-1SD[0.10,0.21],CIM[0.07,0.16],CIM+1SD[0.03,0.12]),并且有调节的中介效应指标是显著的(CI[-0.08,-0.01])。积极应对方式在中等和较高时,中介效应显著(CIM[0.03,0.09],CIM+1SD[0.05,0.14]),并且有调节的中介效应指标是显著的(CI[0.01,0.07])。因此,消极应对和积极应对的有调节的中介效应都是存在的。

三、讨论

首先,本研究显示心理健康素养能够显著地正向预测生命意义感。医学生心理健康素养水平越高,生命意义感越强。这是因为,心理健康素养水平高的医学生能够及时识别心理问题,并寻求专业帮助,从而获得有效的心理健康服务,积极预防心理疾病的发生。因此,心理健康素养越高,越有良好的心理健康水平,对于生命意义的理解越积极,生命意义感就越强。

其次,本研究还发现自我效能感的部分中介作用。医学生心理健康素养水平越高,自我效能感就越高,生命意义感会越强。心理健康素养水平高的医学生会更为深入地掌握心理健康和心理疾病知识,对待心理疾病的态度会更加正确和科学,能够充分调动和利用资源找到更好的解决心理问题的方法。医学生在处理心理问题的过程中会逐渐形成对自身能力的主观判断,其心理健康素养水平越高,就会越认可和肯定自我,也就会越自信,从而提高自我效能感。高自我效能感的医学生会感到自己有充分的能力去掌控生活方向,会调整自己,努力学习和工作,使自己的生活更有价值,而自我掌控感和自我价值感是获得生命意义感的重要决定因素,从而增强了生命意义感。

最后,通过有调节的中介模型检验,本研究还发现应对方式的调节作用,且该调节效应作用于中介路径的前半段,即心理健康素养与自我效能感受到应对方式的调节。较多采用积极应对方式,能够改善个体面对心理问题的认知态度和行为反应。这就使个体对心理问题的处理更为积极有效,进而增强了心理健康素养对自我效能感的影响程度。

本研究推进了心理健康素养对生命意义感的影响机制的探讨,丰富了国内关于生命意义感的理论成果,为提升医学生的生命意义感提供了一定的指导意见。