“熊猫爷爷”潘文石:我愿意荒野终老 等三则

“熊猫爷爷”潘文石我愿意荒野终老

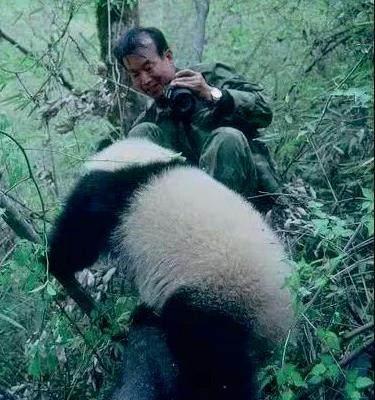

潘文石和大熊猫“虎子”

看到潘文石的第一眼,你很难不被他衣服上的图案吸引——上面印着一只可爱的大熊猫。它叫“虎子”,是大熊猫“娇娇”的孩子,也是唯一一只自出生以来就被人类追踪、研究的野生大熊猫。在央视节目《朗读者》第三季上, 这位8 4 岁的“ 熊猫爸爸”看起来依旧精神矍铄,然而帽子上两处扎眼的创可贴和破烂的帽檐,似乎在无声地讲述着这位老人在荒野里奉献的一生。

潘文石1961年毕业于北京大学生物系,20世纪80年代开始对大熊猫进行研究,曾创下过许多项“世界第一”:第一次发现野生大熊猫的社会结构、行为方式和婚配方式,第一次发现大熊猫的D N A多样性还没有下降到近亲繁殖的程度。

20世纪80年代,四川卧龙保护区里的箭竹林一夜之间开了花。同一时间, 人们接连发现了几只大熊猫的尸体。“竹子开花,饿死大熊猫”的说法逐渐流传开来,于是很多人主张对大熊猫实行圈养,但潘文石是极少数的反对派。他在山里花了整整两年时间,总计收集了599团熊猫粪便,得出最终的结论:大熊猫吃掉和毁掉的竹子只占当地新长出的竹子的2%,所以竹子的开花程度远远不会让熊猫因断粮而灭绝。1984年,潘文石给中央写了一封长信,用研究数据证明如果被圈养, 大熊猫将面临一场生态灾难。不到一个月报告被批准,要求立即停止筹建大熊猫饲养场。

潘文石第一次见到“ 娇娇” , 是在1 9 8 9 年的秦岭雪沟洞。好多大熊猫都怕人,听见一点儿声响便扭头就跑, 可“ 娇娇”见了潘文石一行人,反倒拔腿狂追,逼得他们只能拿着照相机拼命地逃。

潘文石知道它这样做是为了保护幼崽,一段时间的努力后,“娇娇”开始相信这些人不会伤害它的孩子,也渐渐习惯了潘文石的存在。有时就算在洞穴口听见了潘文石的声音,它也会放心地外出觅食,把当时才4个月大的宝宝“希望”留在洞里,甚至还能接受潘文石当面抱起它的孩子。

1997年夏天,潘文石回到曾经研究大熊猫时住过的房子。第二天打开门,门口赫然坐着一只大熊猫,脖子上还戴着无线电颈圈。潘文石一下就认出来了:是“希望”!根据以往的经验,潘文石判断:“它这次来找我,是要告诉我它怀孕了。”潘文石在“希望”身边坐下来,轻轻地抚摸它,去山沟里打水给它喝,还给它抽血做鉴定。

潘文石与大熊猫之间的情谊常人难以企及,殊不知,那是他用十几年的野外实地研究换来的。自1980年开始,潘文石和他的研究生们在野外扎根了17年。那里气候条件恶劣,在海拔1000米至3 0 7 1 米的山头, 目光所及之处皆是一片冰天雪地,洗完脸的毛巾会冻成一块冰毛巾。有一次,他们好不容易买回来一整条猪腿,每天却只舍得割下一点点肉来吃。最后吃剩的骨头也要拿来煮汤,煮完后把骨头捞出来,第二天再下锅接着煮,就这样连着煮了7天。

从小到大,总有人问潘文石的女儿潘岳:“你是不是没有爸爸?”但她从来不把这种说法放在心上,她说:“我有一个很好的爸爸。他要么在山里,要么在海边,要么在林子里。你需要他的时候他在,这就行了。”小时候,每当潘文石从山里回来,潘岳都会去翻他的包。包里有用来写信的桦树皮或长短不一的豪猪刺,但大多数时候是熊猫粪便。尽管缺少平日里的陪伴,但父亲却在精神上为她打开了一个全新的视角。

有人说,潘文石是一个“純野生” 的科学家。潘文石说:“我们的祖先来自荒野,保存这个荒野,就是保存我们的未来。所有的荒野才是我们子孙后代生存下去的洞天福地。”(辑/艾小主,资料来源:央视网、央视综艺朗读者微信公众号)

黄清穗 拯救“濒危纹样”

采用传统纹样设计的帆布包

无论是敦煌壁画,还是景泰蓝、青花瓷;无论是宫廷的丝绸锦缎,还是百姓的包被嫁衣,纹样无处不在,被称为“无字的史书和民族的图腾”。

作为壮族人,黄清穗从小到大见过各种各样的壮族纹样,并为之着迷。2013年,他在就读平面设计专业的研究生后,萌生了系统整理家乡纹样的想法,并开始有意识地搜集传统纹样。他从纺织品、工艺品中提取民间纹样,共挖掘出2 0 0 0多种中国经典纹样,手绘成一本“纹样字典”。在黄清穗看来,让传统纹样不消失的最好方法,就是让年轻人使用它。

2018年,他组建了纹藏团队,7个人,一间40平方米的屋子,再加上几台二手电脑。目前,他们已经完成200多个纹样专题、2万余组纹样数据模型,覆盖了全国90%以上的地区。在两年时间里,他们将“中国纹样数据库平台”一步步搭建起来。当那些蒙尘的、即将失传的纹样重新展现在现代人的眼前,一点一线都是深厚的文化被时间打磨后越发灿烂的模样。

在名为“纹藏”的中国纹样线上博物馆里,各种“濒危纹样”看得人眼花缭乱。缤纷多样的配色,极富想象力的图案样式,从魏晋而来、从唐宋而来,从新疆而来、从岭南而来,从风筝上来、从铜镜上来……作为一个开放的平台,纹藏不只是建立数据库,黄清穗认为,传统纹样要与现代艺术结合才能焕发生机。随着收藏的纹样越来越丰富,有越来越多的设计师利用这些传统纹样进行二度创作,设计出很多原创IP作品,从而实现了融合创新。

经过黄清穗之手,从纹样数据库到纹样I P,再到“纹创”产品,传统纹样找到了更宽广的舞台,耀眼于“国潮”时代。有网友评论道:“比起国外大牌的花纹,这些属于中国人自己的纹样,更值得我们追捧。”

吴於人 “不刷题”的吴姥姥

“为人不识吴姥姥,阅遍科普也枉然”,72岁的同济大学物理学教授吴於人最近火了。退休之后,她利用短视频平台,用脑洞大开的道具、妙趣横生的演示,给青少年科普物理常识。

吴於人很喜欢大家称她“吴姥姥”。就像刘姥姥进大观园一样,她觉得自己是吴姥姥进科学大观园,在未知的世界里处处感到新鲜、好奇。吴姥姥留着利落的短发,头发已然花白,但精气神却不输年轻人,思维敏捷,爽朗伶俐。

视频里,姥姥最常见的装束,是一件卡其色的宝藏马甲,里外有十几个口袋。就像哆啦A梦的口袋一般,一掏就变出各种神奇的“玩具”。有专门用于物理试验的小装置,如混沌摆永动机、指针验电器、菲涅尔透镜,更多的是生活中平常的东西,矿泉水瓶、牙签……

太空中的宇宙射线长啥样?姥姥右手擎起一把竹扫帚,左手从扫帚柄划到末须端,网友一下子明白过来:它的轨迹就像扫帚一样,从能量集中到渐渐减弱、分散。火箭是怎么上天的呢?靠高压气体的反推作用。姥姥掏出一个气球,一点点吹大,突然一松手,气球噌地往上蹿,飞走了。评论里有网友留言说:“这才是物理课应该有的样子呀!”

吴姥姥的短视频平台账号名叫做“不刷题”。不刷题也能学好物理,享受科学思维的快乐,这一理念吴姥姥从小就浸染其中。她的父亲是新中国第一代航天人,平常工作既神秘又繁忙,只有周日有几个钟头可以跟孩子们一起。父亲会带着她观察、思考生活中的小问题,比如:煮饺子时,为什么饺子会浮起来?湿手绢贴在玻璃上,为什么不会掉下来?这些点滴日常中无形的思维启发,成为吴於人童年的快乐记忆以及日后取之不尽的矿藏。

如今,年过古稀的吴於人又带领一群大朋友、小朋友玩了起来,就像自己父亲当年所做的一样。

——详解淄博文石皴纹及赏石文化