中国航天员是这样训练出来的

航天员海上救生训练

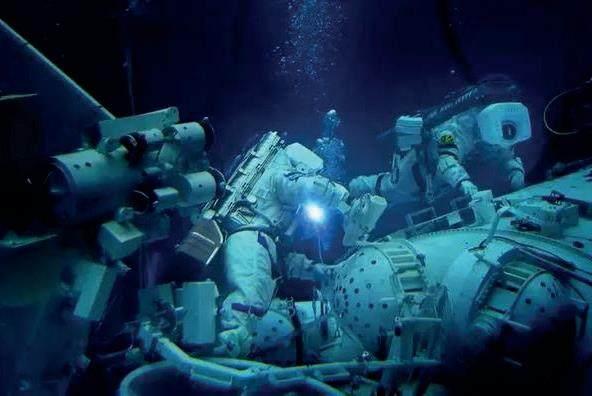

航天员在水下模拟太空出舱训练

航天员训练中

在中国航天事业大步前进的背后,是一代又一代航天人夜以继日的付出和奉献。其中有一位女性开创了中国航天员训练的先河,近30年间,她带领团队选拔训练了3批共39名航天员,选定8次载人飞船乘组,推送13名(20人次)航天员执行飞行任务。她就是中国载人航天工程航天员系统总设计师、中国航天员背后的“女一号”——黄伟芬。

1992年,中国载人航天工程创立,航天员训练是一片空白。32岁的黄伟芬临危受命, 接下了制订航天员训练方案的重担。这份方案必须考虑到航天员执行任务的方方面面,从起飞,到入轨,到出舱,再到返回。黄伟芬设计了一个大表,发给各个支持系统,让他们提出反馈:对航天员有什么需求?需要航天员操作什么设备? 可能会出现哪些故障,需要航天员学会处理?她一点一点收集、汇总。

虽然也有过压力太大,关紧办公室门大哭的时候,但黄伟芬挺过来了,仅用了3个月,就设计出中国第一份航天员训练大纲。“两弹一星”功勋科学家王希季曾评价:“如果照这个训练,中国航天员上天没问题。”

1998年,国家精心挑选了第一批14名航天员。1999年,他们正式投入训练。航天员在太空中的所有动作,都要经过成千上万次的练习。一是形成肌肉记忆,二是加强力量。例如,为了完成太空出舱活动,航天员要穿戴200斤重的航天服,在水下进行模拟失重训练,完成出舱、入舱等活动,历时6个小时。8个G的离心机加速度训练,为的是使航天员能够承受被火箭推举进入轨道的压力。杨利伟曾形容道,8个G的训练,就像有8个自己压在身上,脸部会被拉变形,眼泪控制不住地往下流。

2003年10月16日,神舟五號成功返回落地。杨利伟激动地给黄伟芬打了电话:“感谢您,黄主任,您的训练是管用的!”

作为首发的航天员,杨利伟清楚地感受到训练的有效性,这基本上能涵盖航天员所面临的各种情况。例如, 火箭加速过程中压力会不断增强, 但杨利伟感觉良好, 因为这种负荷在训练时承受过。但也会有训练预案之外的突发情况和原因不明的情况出现。

神舟五号飞船进入轨道后处于失重状态,杨利伟产生了一种“本末倒置”的错觉。明明是朝上坐的,却觉得自己脑袋冲下,令他非常难受。起飞前没有人提到过会有这种现象,也没有针对性的训练。但杨利伟还是克服了。靠着“想象自己在地面训练的情景,闭着眼睛猛想,不停地想”,几十分钟后,他的身体最终适应了这个过程。地面训练获得的经验、练就的强大意志,帮杨利伟渡过了难关。

神舟七号航天员翟志刚出舱时,非常惊险。因为舱内气压释放,他第一时间无法打开舱门。原本在地面训练时很容易打开的舱门,在此刻却重若千斤。最后,翟志刚用一根金属撬棍别开一条缝,同时凭借强大的力量打开了舱门,成功出舱。

太空的情况实在太复杂,所有的训练都无法做到百分百准确预判。但黄伟芬设计的航天员训练系统,最成功的地方在于:帮助航天员锻炼出了坚韧不拔的意志和临危不乱的能力。

“我们都知道加加林,但没有人知道,谁把加加林培养出来的。所以我们注定要做无名英雄。”这么多年,黄伟芬只是中国载人航天工程浩海里的一朵浪花。在这片“星辰大海”里,有无数像她一样功绩满身却甘心默默无闻的人。

陈佳言//摘自国馆文化微信公众号,本刊有删节/