安源红色歌谣《劳工记》抄本及改编音乐版本艺术特色研究

罗红霞,罗 娜

(1.浙江音乐学院 戏剧系,浙江 杭州 310000;2.萍乡学院 初等教育学院,江西 萍乡 337000)

安源红色歌谣《劳工记》翔实记录了中国共产党人点燃革命薪火,发动安源路矿工人大罢工,并取得当时绝无仅有的罢工斗争胜利全过程。开篇描述安源路矿工人受剥削、受压迫的悲惨遭遇,各篇章的情节内容绘声绘色,引人入胜。目前,搜集整理的《劳工记》传播资料有手抄本3个,改编音乐版本5个,各版本之间相互吸收,并形成较为准确的手抄版本和各类民间音乐体裁的作品。一直以来,《劳工记》各音乐改编版本以喜闻乐见的形式被搬上舞台, 但学界并未对《劳工记》版本的音乐创作进行研究。因此,结合具体材料对《劳工记》各音乐改编版本的艺术风格进行分析,具有较高的学术价值。

一、《劳工记》抄本

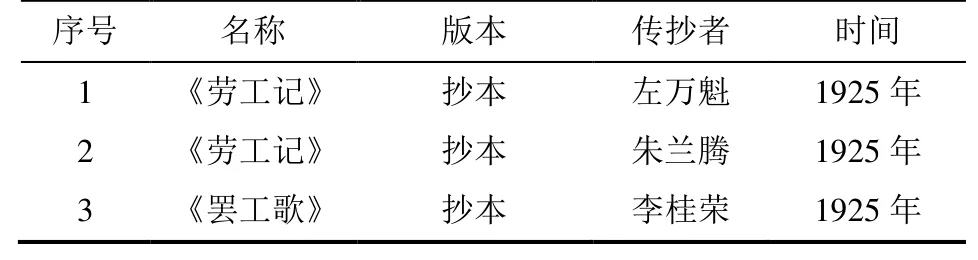

“歌谣作为一种‘民间话语形式’,是传播、传承、弘扬传统文化和地域文化的一个重要载体,具有社会教化、情感宣泄、愿望表达、凝结力量的功能。”[1]《劳工记》以民间说唱艺术形式问世,目前共搜集到3个手抄本,如表1:

表1 《劳工记》手抄本

(一)《劳工记》抄本叙录

目前可见的《劳工记》有左万魁、朱兰腾和李桂荣(《罢工歌》)三种手抄本。三种抄本内容涉及历史人物共计17个,既有正面人物,也有反面人物,通过对人物的语言和行动描绘,表现出各自不同的性格。如:工人俱乐部主任李立三勇敢作战、雷厉风行;工人代表刘少奇多谋善断、无所畏惧;总监工王鸿卿凶狠残忍、全无道德以及戒严司令恣行无忌、专横跋扈等。三种抄本都记录了安源路矿工人大罢工的起因、斗争经过以及大罢工取得胜利后,巩固胜利成果的历史过程,塑造了以毛泽东、李立三、刘少奇等中国共产党人的光辉形象,诠释了中国工人阶级大无畏的革命精神,咏唱了劳工的历史意义,赞颂了工人阶级的革命气节,它具有较高的文学价值。

所见的《劳工记》抄本没有印成规范唱本,而是靠辗转抄唱进行传播。左万魁抄本完成于1925年4月3日-12日之间,是最早的《劳工记》抄本,其内容丰富,记录史实较为准确,虽有段落抄漏、纸张损缺、错字或自造字,但经刘善文于1987年7月根据朱兰腾抄本校勘,补齐后的《劳工记》抄本共计5852字,较为完整。目前,左万魁《劳工记》抄本(1925年版,全文共计5852字)收藏在安源路矿工人运动纪念馆;李桂荣《劳工记》抄本(全文共计5696字)收藏在湖南省博物馆,《安源路矿工人运动史料》[2]571–588和《萍乡歌谣》[3]250–266所录的《劳工记》即依据此本;朱兰腾《劳工记》(全文共计5880字)收藏在安源路矿工人运动纪念馆,该抄本被国家文物局鉴定为一级文物(1994年5月)。

上述抄本均用毛笔书写,陈旧裱纸上的红色线条已经褪色,书面格式为左开竖排版,纸张大小不一,字迹工整,内容较全,其唱词均由抄唱者进行过增减和修改,均以【七字调】歌谣为载体,形成了内容大体一致的《劳工记》手抄版本,其内容有乡音俚语和方言押韵。

乡音俚语:“窿口又把白旗扯,上写‘先前是牛马’”,“扯”意为“悬挂”;

“进班只要不挨打,这个事情不当耍”,“耍”意为“儿戏”。

方言押韵:“矿长回音‘冇得钱’(qi‘an’),局里困难‘实难言’”(y‘an’);“公司总报‘无回音’(y‘in’),矿长急得‘手槌胸’”(x‘in’)。每七字句的韵脚,均体现出萍乡方言同音字的用韵。

1957年,彭永辉、张振初、黄增辉、朱子金根据老工人回忆及有关厂史资料,重新搜集、整理和研究了歌谣《劳工记》中所记录的历史事件,《红色的安源》[4]143一书对此事记录:“安源工人在自己编的《劳工记》中,用最大的热情歌颂了这件富有伟大历史意义的事情”。该书在“黑暗的年月”“革命的风暴”“扑不灭的火焰”章节中,从时间年轮、人物性格、历史事件等方面进一步佐证了《劳工记》的抄本内容。如控诉安源工人痛苦生活的歌谣:“听说安源好赚钱,一来来了两三年;想回家看老母亲,身无半文川(以方言发音记录,即:盘)缠钱”。[4]36“歪嘴发出搬家令,奔波寻礼陆三京;替人造福没分享,领来一个大‘雷霆’”[4]40。“石头落海还有声,支票领来等于零;老婆孩子双啼哭,大肚老爷真无情”[4]142;再如安源路矿工人大罢工前工人传唱:“有女莫嫁炭古佬,两餐茶饭吃不饱;上身没有衣,下身没有裤;再过两三年,上了阎王簿”。“罢工”胜利后安源工人传唱:“有了俱乐部,铁树开了花。如今炭古佬,也都把亲讨。和尚做新郎,工人把家安。”[4]168上述传唱的各类歌谣,被安源工人提炼成结构规整、七言体的安源红色歌谣《劳工记》,它是工人慰藉情感、宣泄情绪的歌谣,流行于安源。

(二)几点辨证

1. 关于《劳工记》的创作者

众多文献记载《劳工记》是以赣西民间春锣的形式进行传唱。在萍乡春锣传承人谱系中记载贺梅生(1892—1975)是《劳工记》的重要创作者和传播者[5]76。在《觅月随笔》[6]74一书提及:《劳工记》是由贺梅生等人编创。早在安源煤矿和株萍铁路开放修建过程中,大批湖北、湖南破产的农民及工人为谋生迁移至萍乡,湖南流行的春锣、渔鼓(道情)、莲花落等民间说唱(曲艺)也被带到了萍乡,他们将湘赣两省的文化艺术相互吸收、融合,形成特色鲜明的赣湘音乐风格。目前搜集到的《劳工记》版本均体现赣湘两省的民间说唱艺术、戏曲和民歌元素。贺梅生是湖南湘潭人,1913年从湖南来到安源煤矿做工,当时的湘民给安源留下了宝贵的艺术财富,贺梅生等人以春锣说唱形式编创了《劳工记》,并在本地区进行了广泛传播。

在《安源红色家书》一书中的《给小糖果钱、交上用餐粮票——袁学之给老革命贺梅生的信》”[7]191家书提及:“中国工人运动的一部史诗《劳工记》,作者易国泰、易昌泰,证明《劳工记》原创人为贺梅生。”其表述有误,经与易国泰老师核实,作者提及的“中国工人运动的一部史诗《劳工记》”是对《劳工记》的文字评价。综上,笔者认为:《劳工记》应为“贺梅生等人”编写。因为目前并无资料证明《劳工记》是他本人的原创作品。

2. 关于《劳工记》的艺术种类

西安外国语大学共青团微信公众号在2021年3月推送的红色传承“唱百首红歌,颂百年党史”专栏[8]所呈现安源红色歌谣《劳工记》歌谱与其播放视频音乐不一致,其歌谱与中国民间歌曲集成·江西卷(1992)第1051页的《劳工记》的定调、拍号和记谱不一致,其旋律和歌词大体一致。在推文“歌曲赏析”部分中,内容显示《劳工记》为“江西山歌”,江西山歌种类繁多,如兴国山歌、鄱阳山歌、南昌湾里山歌等,笔者认为这里应明确为“萍乡山歌”。学者廖美琳[9]提及:“罢工结束后在安源工人中流传的一首长篇叙事歌谣《劳工歌》(又名《罢工歌》或《劳工记》)。”《劳工歌》结构短小精悍,与《劳工记》(罢工歌)形成鲜明对比。又提及“《劳工记》与传统渔鼓曲《劝君记》和《香山记》如出一辙。”“传统渔鼓”这一概念较为模糊,很多地区的民间都有说唱艺术,应改为“萍乡传统渔鼓”更为准确。提及佐证《劳工记》艺术风格:“不唱天来不唱地,听唱一本(哦)《劝君记》和不唱天来不唱地,听唱一本《香山记》”同渔鼓相似,因为萍乡莲花落(现为:江西莲花落)、浏阳莲花落等曲艺均有类似的开篇形式,所以并不能仅限于以此为例,应改为“与民间说唱艺术相似”。《安源路矿工人运动》[10]804一书和学者廖美琳[9]又提及:“《劳工记》采用湘东赣西流行的《春锣》这一民间文艺形式。”目前学界没有“春锣”流行于“湘东赣西”这一说法,湘赣两省均有民间说唱艺术“春锣”,且流行甚广。

二、《劳工记》改编音乐版本的艺术特色

以《劳工记》手抄本为基础,众多音乐家采用不同的音乐体裁,对安源红色歌谣《劳工记》进行了改编,各改编音乐版本都展示和歌颂了中国共产党领导的安源路矿工人运动。目前所见的5个音乐版本各具特色,又兼具赣湘民间说唱艺术特色,易于传唱,深受群众喜爱(见表2)。

表2 《劳工记》音乐版本

(一)萍乡渔鼓《劳工记》

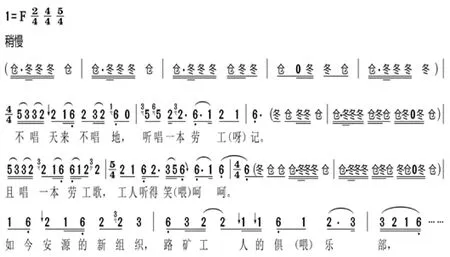

曲艺,又名说唱艺术,是一种以口语说唱为主要表现手段进行叙事的表演艺术,主要由文学、音乐、表演这三类艺术综合而成,是中国传统艺术的瑰宝。萍乡渔鼓是萍乡的民间说唱艺术,是广大劳动群众所熟悉的一种民间文艺。萍乡渔鼓最早以卖唱形式出现于百姓生活之中,并与劳苦大众的生活结合在一起,形成具有萍乡地方特色的曲艺表演艺术,其主要伴奏乐器是一个竹筒,表演中配合唱腔,击拍节奏声响。萍乡渔鼓《劳工记》(大型歌舞剧《毛主席来安源》选段)创作于1966年5、6月,由王付正作曲,钟继文、李树仁、李敬存等人作词编创[11],由王付正主唱。该曲为D徵调式,作品采用传统的萍乡渔鼓旋律曲调,其内容讲述大救星毛主席来安源为工人求解放、得胜利的革命事迹。全曲节奏变化多端,男、女交替演唱铿锵有力,对白内容层次鲜明,全曲声响色彩丰富,具有浓郁的地方音乐特点,极具艺术感染力(见谱例1)。

谱例1:

(二)萍乡夜歌《劳工记》

《劳工记》(夜歌)[12]202由贺梅生等人编词,刘景云演唱,易国泰记谱而成,整理时间为1984年。夜歌是丧鼓歌、夜歌子和坐夜歌的统称,是一种古老的丧歌,流传于湖南、湖北及周边地区的民间。该曲为D羽调式,整曲区别于其他民歌歌种的演唱特点,有较为特殊的演唱技法,如前奏由打击乐击奏进入,唱腔由装饰音上、下滑音和快滑音交替进行,演唱上滑音时要将气息快速提起,声带与气流同时放松和截住;演唱下滑音则气息迅速下沉,声带顺势放松;演唱同音快滑音须气息连贯,整曲篇幅较短、委婉细腻,以夜歌当哭的韵味精炼概括出安源大罢工前后的事迹(见谱例2)。

谱例2:

(三)萍乡山歌《劳工记》

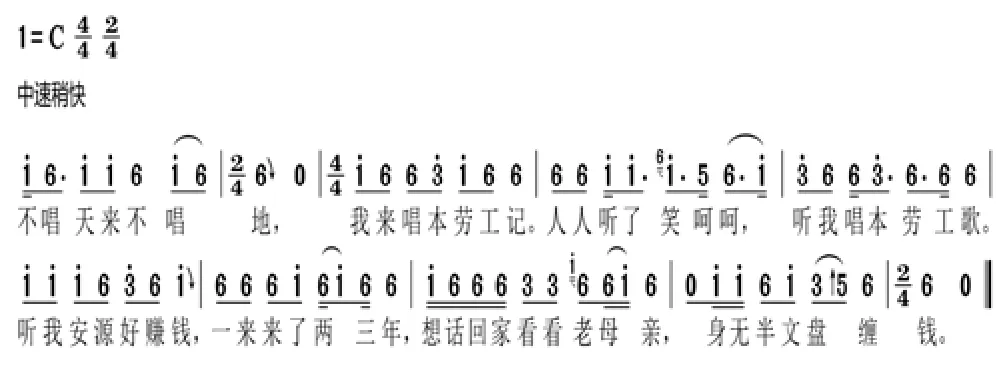

《劳工记》(萍乡山歌)[13]1051由胡宜拉演唱,杨匡民记谱而成,整理时间为1992年。萍乡山歌在当地俗称“喊嚎歌”,“嚎”有高声嚎叫的意思。山歌的音调、声腔是比较高昂的,旋律起伏较大,旋律中间有垛句,速度可变化,节奏自由,主要流行于萍乡东路、南路、西路、小西路和北路等区域。该曲为A羽调式,全曲共10小节,2处滑音在演唱中有较强的装饰功能。在山歌演唱中,滑音是一种重要的润腔唱法,极富变化色彩,是渲染情绪夸张的唱法,演唱时用短而重的头腔声音形成向上扬的声调,滑音的运用体现出工人粗犷、豪迈的性格,中速稍快的节奏极具感召力,鼓舞斗志。歌词内容表达出工人受剥削、受压迫的现实境况(见谱例3,谱例3中的“话”字为方言助词,意为“说”)。

谱例3:

(四)湖南道情调《劳工记》

《劳工记》(道情调)[14]选自电影《毛泽东去安源》插曲,由潇湘电影集团出品,颜梅魁编剧,杜鸣作曲,创作于2003年,描述劳工的挖煤场景和家庭生活境况。该曲采用湖南花鼓戏声腔,属南手洞腔类“道情调”,其风格独特,韵味浓郁,自成一体,供不同行当角色在特定的情景中演唱。该曲由大筒进行旋律行腔,大筒受长沙花鼓戏唱腔韵味的影响,形成了独特的伴奏艺术特色。全曲为#F徵调式,结构为四句体,旋律特色突出,篇幅短小精悍,乐谱有前倚音装饰和颤音装饰,通过运用大筒切把位的演奏与演唱润腔装饰相融合,形成了湖南最具代表性的地方音乐风格,其内容描述工人在哀思奋进时,激励革命斗志的情境,表达出工人阶级的自豪感(见谱例4)。

谱例4:

(五)新编萍乡渔鼓《劳工记》

近年来,萍乡渔鼓备受老百姓喜爱,在萍乡各地广泛流传。新编萍乡渔鼓《劳工记》由艾友弼作词,王付正作曲,发行于2017年12月27日(ISRC:CN―E02―17―00037)[14],全剧时长465秒,共643字,由安源路矿工人运动纪念馆出品。该曲为A徵调式,由男生1位和女生4位进行表演唱,包含对白、合唱、领唱和齐唱。在表演中,表演者左手抱竹筒,右手击鼓,打出有节奏的鼓板声,渔鼓既当击鼓乐器又兼表演道具使用,通过击奏渔鼓和演唱,产生极强动感。该版本在较早的萍乡渔鼓音乐伴奏器乐二胡、三弦基础上,增加琵琶、扬琴、中胡等形成独具风格的民族管弦乐队的编制伴奏,并加入了时代的新内容,借助多媒体视频手段,增强舞台动态感。该版本吸收了萍乡的山歌、小调等音乐元素,极大地丰富了萍乡渔鼓唱腔,创立了新萍乡渔鼓的表演艺术形式(谱例5)。

谱例5:

该版本与萍乡渔鼓、萍乡夜歌、萍乡山歌、湖南道情调《劳工记》版本相比,篇幅更长,内容更详细。该版本完整讲述一代伟人、共和国的缔造者毛泽东主席初次来到安源,与安源结下深厚的渊源,给安源留下了最为宝贵的历史遗产和红色资源,讲述毛主席唤醒了广大安源工人的阶级觉悟,点燃了安源工人运动的革命薪火,发动了震惊中外的安源路矿工人大罢工,取得了当时绝无仅有的罢工斗争胜利;讲述毛主席在安源弘扬伟大建党精神,开创了中国工人运动的崭新局面,缔造了中国工人运动的诸多历史之最,奠定了安源“中国工人运动摇篮”的历史地位。

新编萍乡渔鼓《劳工记》按萍乡渔鼓旋律风格进行重新填词,在文学构思中更具表现力和艺术感染力,将说与唱巧妙相结合,令人印象深刻,感人至深,其音乐旋律与电影插曲《劳工记》形成呼应。萍乡山歌和萍乡夜歌的《劳工记》版本篇幅较短、内容精炼、朗朗上口,体现出浓郁的地方歌曲特色。在演唱不同的音乐改编版本时,必须对相应的音乐体裁的演唱特点进行详细分析,精准把握其艺术特征,根据该音乐体裁的审美需求,合理运用演唱技巧,完成欣赏与演唱艺术审美的高度统一。

三、《劳工记》的艺术影响

《劳工记》为安源路矿工人运动史留下了浓墨重彩的一笔,它彰显出“义无反顾、团结奋斗、勇于开拓、敢为人先”的安源精神,它歌颂了安源路矿工人运动的领导者毛泽东、刘少奇、李立三,对其他的艺术创作产生了一定影响。

一是对曲艺江西莲花落的影响。在民间说唱艺术中,江西莲花落在结构和题材方面借鉴了《劳工记》创作手法和演唱形式,如《刘少奇拜年》(朱建辉、黄连和作词,宋华铿改编曲、词)《少奇同志一身是胆》(张尧昆、宋华铿作词,宋华铿编曲)等作品均采用《劳工记》的题材、开篇形式及依字生腔和方言押韵的表现手法。《刘少奇拜年》[15]P35开篇:“不唱地来不唱天,不唱狐鬼与神仙”和《少奇同志一身是胆》[15]P65开篇:“不唱地来不唱天,不唱神来不唱仙”与《劳工记》抄本“不唱三皇并五帝,听唱一本劳工记”开篇结构一致,其内容以半说半唱形式演绎刘少奇同志领导安源路矿工人运动的伟大事迹,全曲通过领唱、众人帮唱、齐唱、对白等形式,使作品的情感内涵和表演形式得到了升华。新作品《萍水悠悠唱清廉》(宋华铿作词、作曲,2022)以江西莲花落的艺术形式讲述刘少奇同志在安源爱亲不护亲的感人事迹,该作品于2022年6月参加江西省非物质文化遗产优秀节目展演,这首作品也体现出安源红色歌谣《劳工记》的当代艺术价值。

二是对当代戏剧影视创作的影响。《劳工记》所反映的革命题材被当代戏剧、影视剧一再借鉴或采用,如:萍乡采茶戏《安源大罢工》(革命现代戏)和革命样板戏《杜鹃山》。萍乡采茶戏《安源大罢工》(革命现代戏)[16]13–18创作于1959年,由李实红编剧,肖松导演,经修改13稿才问世,该剧昭示了“星星之火,可以燎原”的伟大真理。该剧荣获江西省庆祝国庆十周年文艺汇演优秀剧目,并在湖南醴陵、黄石、武汉等地巡演百余场,受到观众一致好评。十大革命样板戏之一《杜鹃山》创作于1960年代,先后出现多种戏曲版本,其中《家住安源》唱腔选段讲述主人翁柯湘(安源人)的身世背景和万丈豪情干革命的决心,旋律唱段字里含情,听来热耳酸心。再如电影《燎原》和革命歌舞剧《安源风雷》。电影《燎原》创作于1962年,由彭永辉、李洪辛编剧,张骏祥、顾而已导演,天马电影制片厂摄制。该片以1922年萍乡安源煤矿工人大罢工为题材,表现了20世纪20年代工人阶级的这一伟大胜利。1982年,上海电影制片厂摄制了《燎原》续集《大泽龙蛇》,该片也采用了红色安源革命历史故事。革命歌舞剧《安源风雷》,由萍乡矿务局安源煤矿工人业余毛泽东思想宣传队创演,创作于1970年3月,该剧分为盼救星、火山爆发、暴力罢工、罢工胜利、阴谋、壮志凌云、夺枪、秋收暴动,共八个篇章,全剧证明了工人阶级只有在中国共产党的领导下,才能获得真正的、彻底的解放,有力地歌颂了中国共产党领导中国革命取得的伟大胜利。上述作品以不同形式呈现于舞台和荧屏,并受到社会各界一致好评。为纪念安源路矿工人运动100周年,2022年7~8月,萍乡市先后在安源大剧院举办“安源红”曲艺专场晚会和戏剧专场晚会,其中,节目萍乡渔鼓《安源记》和京剧《家住安源》均采用《劳工记》题材,数千名观众重温了安源工运史,红色安源情油然而生。

通过对安源红色歌谣《劳工记》文本追溯和改编音乐版本的艺术特色分析,可以看出其时代意义和艺术价值。安源红色歌谣《劳工记》是中国红色歌谣的有机组成篇章,是中国工人群众创造的伟大艺术,是无产阶级与实际革命斗争紧密结合的最初写照,它反映了安源路矿工人及群众的生活、信仰、夙愿和对中国共产党、对无产阶级革命队伍的尊崇与热爱。