例谈初中道德与法治学科的大任务作业设计

吴 燕

“双减”背景下,作业改革成为教师关注的热点。笔者按照新课标要求,基于“做中学”理念,对道德与法治学科的大任务作业设计进行探讨。“大任务”是核心素养落地的重要方式。这里的“大任务”,也可称为项目、主题等,是“做中学”理念在教学实践中的重要体现。好的“大任务”有完整的结构、必要的体量和真实的来源,对学生有吸引力、挑战性和适切性。任务的完成过程蕴含知识和能力的学习,有助于培养学生的思维方式和行为方式,对学生的品格提升有积极意义。

1.选题:整合课标教材,体现多样性

“做中学”要求“教学做合一”。这要求教师首先要确定学生即将要去“做”的“事”,也就是大任务,并设计与大任务相匹配的作业。大任务作业的选题要在课标的指引下,将教材上的课题与课标中的学习主题进行对照、整合,结合学情,设计学生感兴趣的、具有一定挑战性的、适切性的大任务作业。

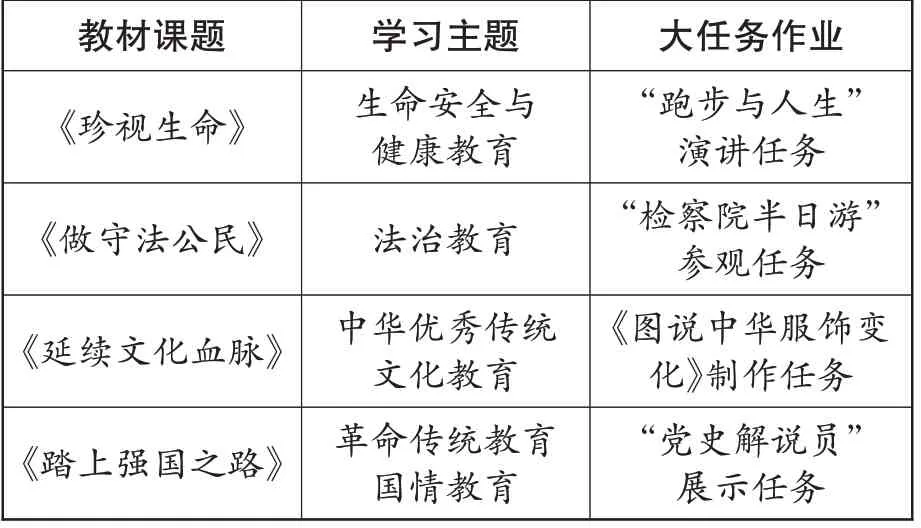

例如,表1是笔者根据课标内容和教材课题,设置的“大任务”作业内容。

表1 “大任务”作业设计

2.目标:围绕核心素养,彰显育人价值

道德与法治课程要培养的核心素养,主要包括政治认同、道德修养、法治观念、健全人格、责任意识。因此,在设计道德与法治作业时,要基于这些核心素养,以正面引导为主,彰显作业的育人价值。

例如,笔者设计的“党史解说员”展示任务,主要是让学生在完成党史解说任务的过程中,对党的奋斗历程有进一步的理解,促使其进一步坚定坚持中国共产党领导、坚持中国特色社会主义道路的信念。

“检察院半日游”参观任务的目的是让学生在参观检察院、和检察官交流的过程中,感悟法律的作用和尊严,促使学生发自内心地尊崇法律、遵守法律。

3.内容:立足学生生活,注重情境体验

道德与法治课程具有综合性、实践性的特质,其作业应从生活中来,向着指导生活而去。在学习统编道德与法治教材七年级上册《珍视生命》一课时,笔者结合学校开展的跑操活动设计了真实情境下的大任务作业——“新吴演讲家:跑步与人生”。该任务分为班级海选、班级集训和年级展示三个阶段。班级海选阶段,每个学生就跑操活动说几句心里话,学生投票产生班级选手;班级集训阶段,该选手就“跑步与人生”进行演讲,其他学生做评委,提改进建议;年级展示阶段,全年级的选手同台演讲,全年级学生投票,由相关教师和学生代表组成的专家评审团进行打分。三轮演讲下来,学生大有收获。

作业内容注重情境体验,不仅可以直接影响学生的行为习惯养成,而且可以帮助学生加深对核心观念的理解与认同。在学生学习完九年级上册《延续文化血脉》一课后,笔者设置了基于生活情境的大任务作业——《图说中华服饰变化》,让学生在完成作业的过程中感受中华服饰之美、时代之变、文化之魂,坚定文化自信,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

结合学校即将举行的书画节,笔者和历史组、美术组的教师一起设计了《图说中华服饰变化》作业。学生分组选择中国历史上某一个朝代,搜集这一时期的典型服饰,采用国画、水粉画、油画等形式绘制穿着该服饰的人像或生活场景,并用简要文字对所绘服饰进行介绍,重点说明其中的文化内涵。班级展示后,学生写下心得体会,各班汇总并形成展览的前言和结语。最后将全年级的优秀作品按照时间顺序编排进行展览。在此过程中,学生不仅展示了书法、绘画方面的才华,锻炼了组织能力,而且对中华文化有了更深刻的认识,更坚定了文化自信。

4.方法:搭建作业支架,形成可视成果

新课标要求作业评价既要关注结果又要关注过程,处理好统一要求和创意表达两者之间的关系,综合运用质性分析和量化评定,更加重视书面或口头反馈,发挥评价的引导、激励功能。在“做任务”的过程中,学生不仅在潜移默化中实现了思维发展、能力提升和观念形成,而且有可视化的成果呈现。

在设计“党史解说员”展示任务作业时,笔者设计了以下支架:第一步,学生分组,领取任务;第二步,带领学生到无锡市博物院参观,听讲解员讲解,进行体验式学习;第三步,小组收集中国共产党在不同时期的代表性图片、故事;第四步,小组将收集到的素材做成展板,准备解说词;第五步,利用课外活动时间在学校公开区域集中展示,每组派一到两位解说员进行现场解说,现场观众可在展板上贴上表示“赞”的贴纸。其中,带领学生参观博物馆,并与讲解员交流,是一个非常关键的支架,在这个过程中学生身临其境,模仿学习,对自己的作品产生了更明确的目标。而最后的集中展示、赢得观众点赞,则对团队合作提出了更高的要求,激发了学生团结协作高质量完成任务的动力。