新型城镇化背景下农民工的社会融入问题研究

闫曰奇

(新疆财经大学 经济学院,新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐 841100)

依据国家统计局最新发布的《2022 年农民工监测调查报告》,2022年全国进城农民工13256万人,比2021 年略有下降,但总量依旧较大。近年来,进城农民工在社会融入(市民化)方面虽然不断增强,但截止2022 年,仍有54.3%认为自己不是所居住城市的“本地人”。这涉及到农民工在市民化进程中心理层面的社会融入问题,它是指进城农民工在心理和感情上对迁入地社会成员身份的认同,并建立起对迁入地的社会归属感,即主观认为自己是所居住城市的“本地人”,一旦实现心理层面的社会融入,足以说明进城农民工已经接受并遵守迁入地社会的主流文化和价值观,这被认为是进城农民工社会融入(市民化)的最高层次[1]。为此,在新型城镇化背景下深入研究农民工的社会融入问题,具有一定的研究价值。

1 文献综述

1.1 社会融入的概念

国内外研究对社会融入的概念尚未达成共识。国内崔岩(2012)指出社会融入的内涵是指社会中某一特定人群融入社会主流群体,与社会主流群体同等地获取经济社会资源,并在社会认知上去差距化的动态过程。其外延具体可划分为三方面:经济层面、社会层面和心理层面[2]。罗明忠等(2013)认为农民工城市融入的内涵是指农民工在城市确立经济地位、适应城市社会互动规范、享受市民待遇,并最终实现在城市稳定、持久地工作和生活,具体包括四维度:文化融入、地域融入、经济融入和社会融入[3]。康传坤等(2022)非常重视进城农民工心理层面的城市融入,原因在于心理融入既是城市融入的最高层次,也是实现市民化的最终结果与目的[4]。国外学者普遍认为移民社会融入的内涵是指移民必须适应发达国家中的现代生产体系和现代性的社会互动规范,并最终成为新社会成员的过程,具体包括社会适应、社会吸纳与社会并入等方面[5]。

1.2 社会融入的影响因素及实现路径

现有研究认为进城农民工的社会融入会受多重因素影响,包括制度性和非制度性因素、宏观和微观层面,从而导致其社会融入的实现路径亦存在明显差别。制度性因素包括户籍制度、农村土地流转制度、就业制度、社会保险制度等,尤其户籍制度最能体现进城农民工无法真正取得与本地居民同样多的权利,使得其社会融入度的提高较为困难[2-3]。为此,政府应着力消除城乡二元体制遗留的弊端,通过逐步推进户籍制度改革和新型社会管理模式,解决一部分外来人口由于不是本地户籍而在其现居住地抱有一种“暂时性”的心态问题,无法实现真正的社会融入。非制度性因素包括社会歧视、社会差距和社会资本等会影响农民工的社会融入[1,6]。为此,政府和地方社区一方面应大力弘扬、提高城市平等包容的公民精神,促进农民工的社会融入。另一方面则应整合社会资源帮助进城农民工在主要劳动力市场中工作,为城市的经济发展贡献一份力。另外,微观层面包括劳动力个体的婚姻、年龄、受教育程度、流动范围、工作稳定性等会影响农民工的社会融入[4,7],而宏观层面主要是城市的基本服务均等化会影响农民工的社会融入[8-9]。

综上所述,本文发现进城农民工心理层面的社会融入极为重要,并且少有研究从宏观层面探讨对农民工市民化的影响。为此,本文尝试扩展宏观层面,着重探讨城市规模对进城农民工社会融入(市民化)的影响并基于收入与支出的客观经济视角剖析了上述两者之间的传导机制,从而为促进农民工市民化建言献策,具有较大的理论与现实意义。

2 研究假设

依据国家统计局发布的2019、2020、2021、2022 近四年的《农民工监测调查报告》,在进城农民工中,随着时间推进,40%、41.4%、41.5%、45.7%认为自己是所居住城市的“本地人”。换句话说,截止2022年,54.3%的进城农民工仍然认为自己是“异乡客”,并且城市规模越大,农民工对所在城市的归属感越弱,对城市生活的适应难度就越大。据此,本文提出假设H1:对于进城农民工而言,随着城市规模扩大,其社会融入度会越来越低。

基于托达罗的人口流动理论和皮奥里的劳动力市场分割理论,进城农民工预期得到大城市的高工资而选择进入大城市生活,但进城农民工作为外来人口,由于非本地户籍和获取本地劳动力市场信息受限,在谋求工作及薪酬谈判时容易处于劣势地位,从而导致其主要在大城市的次级劳动力市场中从事工资较低、工作条件较差、就业不稳定以及没有升迁机会的低层次工作[1],工资收入也会与本地居民的差距拉大,这一客观层面的收入差距会影响进城农民工的社会融入降低。据此,本文提出假设H2:对于进城农民工而言,随着城市规模扩大,与本地居民的收入差距也会拉大,进而导致其社会融入度降低。

基于凯恩斯的收入决定消费理论,进城农民工在大城市里会得到预期的较高工资,同时大城市又提供较完善的衣食住行等服务,从而导致其在大城市的消费支出也增多。农民工在大城市里消费的越多,表明其越愿意在该城市生活,社会融入也会相应提高。据此,本文提出假设H3:对于进城农民工而言,随着城市规模扩大,消费支出也会越来越多,进而导致其社会融入度提高。

因此,对于进城农民工而言,虽然收入差距与消费支出对其社会融入产生互斥作用,但由于进城农民工的“半城市化”特征,基于节约消费以积累纯收入的流动目的,使得收入差距对进城农民工社会融入的负向影响明显强于消费支出的正向影响,导致总影响仍旧为负向。

3 实证分析

3.1 数据、模型与变量

本文实证利用的微观个体数据是2017 年全国流动人口动态监测调查A 卷数据,与微观数据进行匹配的宏观地级市数据来自于相应年度的《中国城市统计年鉴》及相应省市的统计年鉴。选取2017 年数据的原因一方面在于当前大多数相关文献均采用该数据,说明2017 年数据存在研究价值,另一方面在于2017 年数据有专门测度农民工社会融入的相关指标。但考虑到实证数据并非最新和结论存疑,本文后期结合相关文献与研究机构的最新调查报告再次验证研究结论。

本文为探讨农民工在大城市的社会融入问题,参考温忠麟等(2014)中介效应逐步检验法的构造原则[10],设定以下计量回归模型:

本文被解释变量Yij表示进城农民工i 在流入城市j 的社会融入度。首先依据《农民工监测调查报告》中进城农民工的定义①在微观个体数据中筛选出该群体,其次将微观个体数据中涉及研究主题(社会融入)的六大问题②回答进行加总求和,数值越大代表进城农民工的社会融入度越强,数值越小则越弱。核心解释变量lncitysizej表示相应城市j 对数化的全市年平均人口数。中介变量Lngapij和Lncostij代表进城农民工i在流入城市j对数化的与本地城镇居民的月均收入差距和月均消费支出③。Xi和Zj表示个体特征(性别/年龄/婚姻/民族/受教育程度)和城市特征(人均生产总值/第三产业占比/公共财政支出/城市医院数/是否东部地区)变量。εij表示随机扰动项。

3.2 实证结果与分析

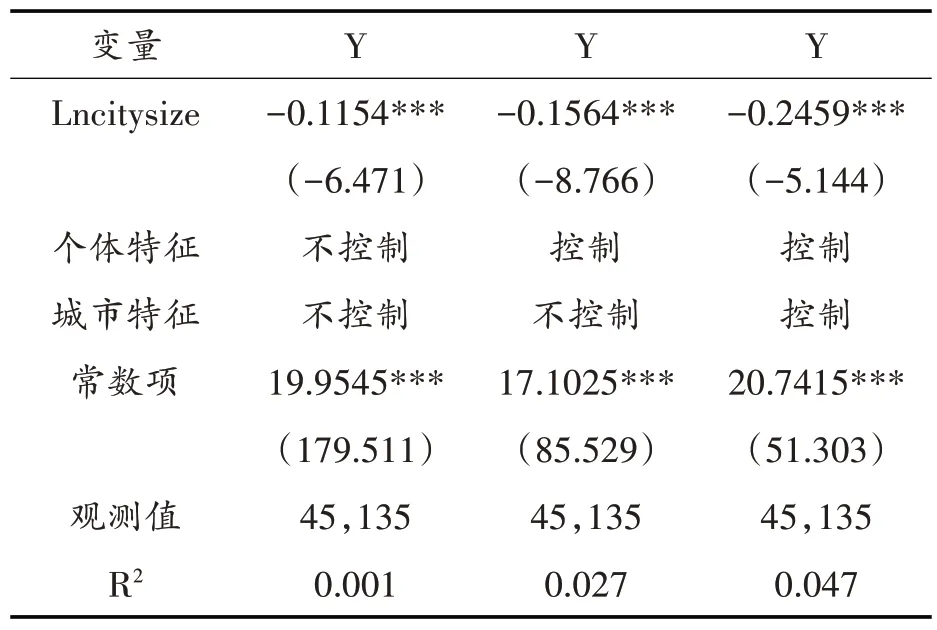

本文利用OLS 模型汇报了城市规模与进城农民工社会融入度的基准关系。如表1 所示,在不控制其他条件下,城市规模扩大对进城农民工的社会融入度产生了显著的负向影响,并且在逐步控制个体特征和城市特征变量后,上述实证结论依然成立。这意味着,进城农民工对大城市的生活并没有在心理层面上得到良好的适应,仍然是以“异乡客”的身份认同在大城市里谋生,从而验证本文假设H1。考虑到实证数据并非最新,无法验证当下,本文结合国家统计局发布的《农民工监测调查报告》内容:截止2022 年,54.3%的进城农民工仍然认为自己是“异乡客”,且城市规模越小,农民工对所在城市的归属感越强。这说明近年来我国进城农民工的一半以上仍然没有在心理层面上融入大城市生活,再次验证假设H1。

表1 基准回归结果④

本文利用中介效应逐步检验法探讨了进城农民工在大城市的收入差距与社会融入度的机制关系。如表2 所示,在其他条件不变下,城市规模扩大造成进城农民工与本地城镇居民的收入差距拉大,进一步造成社会融入度的降低。这意味着,收入差距的完全中介效应存在,即农民工流动到大城市工作,与本地人收入差距的拉大会阻碍其心理层面的社会融入,从而验证本文假设H2。考虑到实证结论可能存疑,本文结合崔岩(2012)利用2011 年中国社会状况综合调查数据得出的结论:外来居民与本地居民经济、社会差距越小,越可能实现心理层面的社会融入[2]。这说明收入差距机制是客观存在的,适用于当前,再次验证假设H2。

表2 收入差距机制回归结果

本文利用中介效应逐步检验法探讨了进城农民工在大城市的消费支出与社会融入度的机制关系。如表3 所示,在其他条件不变下,城市规模扩大造成进城农民工消费支出的增加,消费支出增加进一步造成社会融入度的提高。这意味着,消费支出的部分中介效应存在,即农民工流动到大城市生活,消费选择的多样性使其消费支出增多,更愿意留在大城市成为其中一员,从而提高其社会融入,验证本文假设H3。考虑到实证结论可能存疑,本文结合佟大建等(2022)的研究结论:农民工在大城市选择消费公共服务的种类和支出增多,有助于增加其在本地生活的幸福感[8]。这说明消费支出机制是客观存在的,适用于当前,再次验证假设H3。

表3 消费支出机制回归结果

4 结论与建议

4.1 结论

本文利用全国流动人口动态监测微观调查数据以及地级市宏观统计数据探讨农民工的社会融入问题,研究发现:农民工流动到规模越大的城市中,其社会融入度也越低。客观经济层面上农民工与本地居民在大城市中的收入差距拉大可以很好地解释上述结论,但也发现农民工在大城市的消费支出增多会促进其社会融入度的提高。由于进城农民工的“半城市化”特征,基于节约消费以积累纯收入的流动目的,使得收入差距对进城农民工社会融入的负向影响大于消费支出对进城农民工社会融入的正向影响,最终导致农民工在大城市的社会融入较低。

4.2 建议

本文依据研究结论提出了相应的对策建议:第一,政府应加强进城农民工的工作技能培训和教育投资,以使农民工的就业能力与城市发展对劳动力的需求规格相适应,同时还要向农民工提供多种就业渠道,避免进城农民工仅能在次要劳动力市场中从事低薪工作。教育投资的增加和就业渠道的扩展可以帮助进城农民工与本地居民的客观收入差距缩小,进而推动其社会融入的提高。第二,对于进城农民工而言,住房支出常常占据消费支出较大的比重,政府可对长期在本地就业的外来农民工给予适当的住房补贴,以使其在流入城市有更多的消费意愿及能力,进而推动其社会融入的提高。

注释:

① 进城农民工:年末居住在城镇地域内的农民工(户籍仍在农村,年内在本地从事非农产业或外出从业6个月及以上的劳动者)。

② 六大问题:是否同意“A 我喜欢我现在居住的城市/地方”“B 我关注我现在居住城市/地方的变化”“C 我很愿意融入本地人当中,成为其中一员”“D 我觉得本地人愿意接受我成为其中一员”“E 我觉得本地人看不起外地人”“H 我觉得我已经是本地人”其回答选项均为:1 完全不同意、2 不同意、3 基本同意、4 完全同意,由于E 问题与研究主题相反,本文对E 问题的回答进行倒置。

③ 月均收入差距:本文使用相应省市统计年鉴中城镇居民的月均可支配收入与微观个体数据中进城农民工受访者的月均收入作差来衡量;月均消费支出:本文使用微观个体数据中进城农民工受访者家庭在过去一年的月均总支出除以家庭成员人数来衡量。

④ ***表示在1%的显著性水平下显著,括号中为其t统计量,下同。