隆林西南部线性影像条带的地貌特征、成因及其与右江断裂带的关系

张沛全,左天惠,邹 衍,米远威,潘岳怡,钟德伟

(1.广西壮族自治区地震局,南宁 530022;2.广西壮族自治区震灾风险防治中心,南宁 530022;3.广西壮族自治区自然资源调查监测院,南宁 530201)

0 引言

右江断裂带是我国西南地区的一条重要的活动构造带和地震构造带[1-5]。过去的研究多集中在百色以东地区的段落[2-10],百色以西段落的研究相对较少[4,11-12]。要全面认识右江断裂带的第四纪活动特性,加强百色以西段的研究是一项重要课题。近年来对百色以西段的研究表明,在隆林县西南部的google 影像中,存在一条3 km 线性影像带[12],但其成因未明。该影像带既不与水系同步拐弯点连线重合,也不被标注在二十万分之一地质图上。当时姑且称之为“陡坎”。由于造成遥感上的线性影像原因有很多,包括道路、岩溶作用、冰川作用、地层不整合等。因此,有必要探讨这一线性影像带具体成因。而该线性影像带毗邻右江断裂带组成断层,是否与右江断裂带存在构造联系,这是值得关注的科学问题。

遥感影像的地质解译工作目的之一就是要寻找和识别线性影像特征,解译线性构造,确定断裂构造的存在和它的性质[13]。其中,探索遥感影像中线性影像的性质已经成为工程遥感[14]、构造理论[15]、第四纪地质及第四纪断层活动特性的重要课题[16-19]。目前,线性影像的地质解译已被列入到国家标准《活动断层探测》(GB/T36072-2018)中,作为活动断层探测的重要技术步骤之一。右江断裂带中研究相对较多的段落(百色—思林段和思林—坛洛段),也得益于前期的遥感地质学研究[1,3,7,9-10]。后来,对右江断裂带百色以西段南支的落央小段和北支棒鲊—旧州段的研究也使用了遥感地质学的方法[11-12]。然而,过去使用的遥感数据精度较低。而已有的研究案例表明,哨兵影像和无人机倾斜摄影技术在活动构造、地震与构造地貌学等领域的应用有助于提高工作精度与工作效率[20-24]。

为此,本文拟使用精度更高的哨兵遥感影像,重新识别该线性影像。使用无人机倾斜摄影测量技术对线性影像带中的特征区域开展拍摄工作,然后运用倾斜摄影测量中产生的数字高程模型数据开展构造地貌参数提取工作。对线性影像特征地段、倾斜摄影反映的特征地段开展地质地貌调查,确定线性影像区内的地质构造的性质。最后,讨论控制该线性影像条带的成因,分析其与右江断裂带的构造成生关系。

1 右江断裂带的概况

根据宋方敏等[4],右江断裂带西北起于兴义、棒鲊以东,向东隆林、西林,往东南经过百色、平果至坛洛,长约410 km。该断裂带由1 组走向310°~320°的断裂组成,大致以百色、思林为界,可分为3大段,即百色以西段、百色—思林段、思林—坛洛段,各大段进一步分成若干小段(图1)。其中①百色以西段有南北两支。北支分为棒鲊—旧州段,走向北东东—东西—北西西;旧州—泽屯段,走向北西。该支全长约230 km。南支分为西林—那曲段、八桂—百色段,走向北西西—北西,共长250 km。南支的西林—那曲段有4条长短不一的近平行的断裂组成;②百色—思林段控制了百色—田东盆地南、被两侧边缘,长约80 km。盆地南侧断裂从那坡向东经过那满、田东南、至林逢,走向北西西。盆地北侧由3小段组成;③思林—坛洛段西北起西林,向东南经平果、隆安,止于坛洛,长约90 km。由3 个小段组成,走向北西。本次工作的区域位于隆林西南部的弄桑、隆内一带,见图1。

图1 右江断裂带百色以西段展布略图及本文研究区位置图Fig.1 Distribution sketch of the western section of Baise in Youjiang fault zone and location map of the study area

2 遥感解译

2.1 数据与数据处理

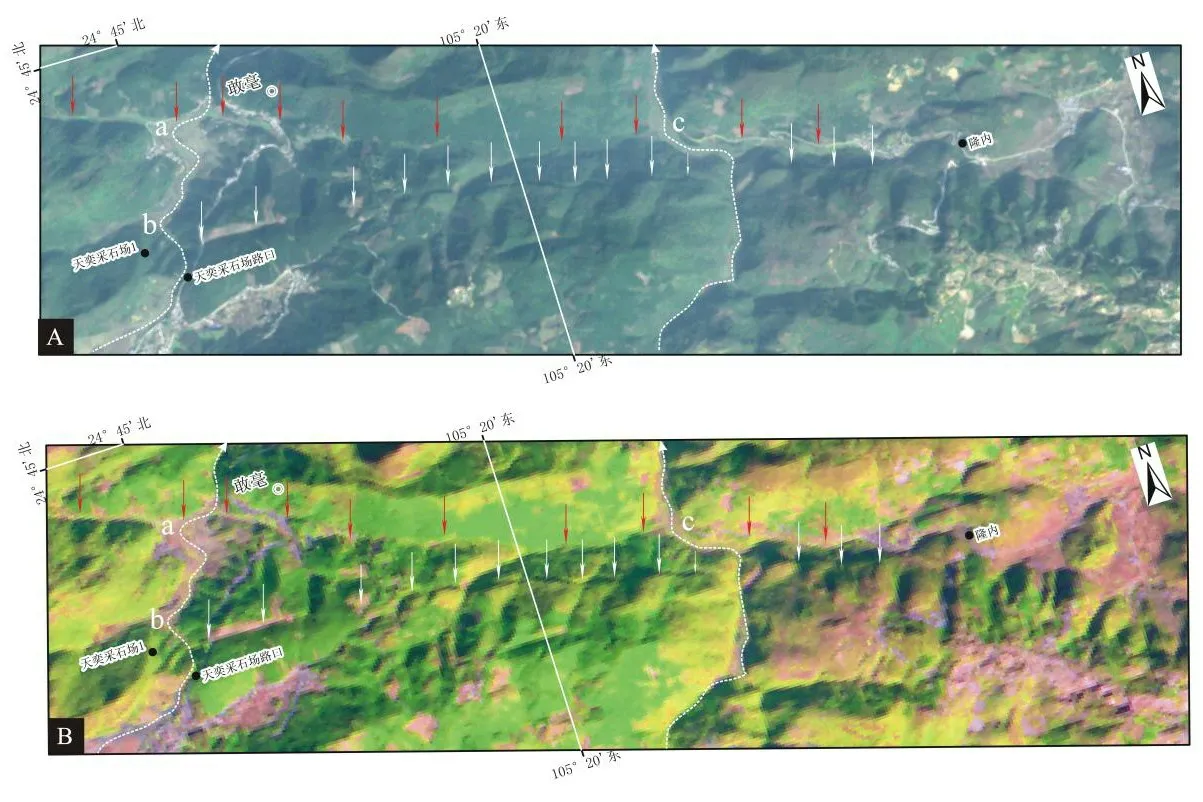

本次工作采用sentinel-2B(哨兵2B)卫星数据。该卫星于2017年3月7日发射,高度786 km,覆盖13 个波段,幅宽290 km。数据来自http://www.gscloud.cn/sources/index?pid=446&rootid=1&ptitle=Sentinel%E6%95%B0%E6%8D%AE。本次共分别使用了2、3、4波段和4、8、11波段制作真彩和假彩合成影像。2、3、4 波段分别为可见光的蓝、绿、红波段,4、8、11 波段中4 波段为可见光的红波段,8 波段近红外波段(宽)、11 波段为短红外波段。在分辨率方面,2、3、4、8 波段为10 m,11波段为20 m。数据在ArcGIS 软件中进行镶嵌、融合、合成等,合成真彩影像(图2A)和假彩影像(图2B)。

图2 哨兵遥感影像中的线性影像条带Fig.2 Linear image belts in sentinel remote sensing images

2.2 解译结果

在图2A 的真彩合成影像中,弄桑河与隆内河同步左旋拐弯。同步拐弯点之间北西向线性谷地明显(图2 上图中的红色箭头所示)。过去的研究显示,在敢毫发现过左旋走滑性质的断层露头。那么红色箭头所示的谷地应是断层谷地。在该断层谷地的西南侧,一系列的山脊止于一条断续出露的阴影带(即图1 中的L1)前。L1 东北侧至断层谷地前的坡度舒缓,没有明显的脊状突起,也没有明显的水系切割痕迹。L1 的西南侧,山脊成排出露,山脊与山脊之间的鞍部清晰。L1 在宏观上构成了一条线性的地形阶梯,但在西部表现为类似于断层三角面的地貌。根据阴影的方向初步判断,L1 整体上东北侧高度低于西南侧。西部则相反,表现出一个明亮的面状地形面。经测量,本次解译出的L1 长度为5 km,较之前的研究结果3 km[12]增加了2 km。

在图2B 的假彩合成影像中,上述所有现象均有表现,经测量后长度一致。值得一提的是,通过影像对比发现,在真彩影像中道路呈现为白色线条,而在假彩影像中道路被消隐。这种影像特点更有利于对线性影像带的解译。通过这一特性,可以排除该线性影像带为人工切坡或道路开挖而产生的地形阶梯。因此,推测该线性影像带可能是一条线性构造带。此外,L1 西部的似三角面表现为淡紫红色,对照影像其他区域可以发现,河流拐弯的部位有相似的紫红色图斑出现。因此认为,该“三角面”部位可能含水量较高。同时注意到,在“三角面”部位的西南部,弄桑河上游存在另外一处河流拐弯点(图2A、2B,图4中的b点)。

3 无人机倾斜摄影测量

上述工作表明,在平面上L1 可能穿越了弄桑河上游。为了进一步研究这一现象,本次工作将运用无人机倾斜摄影测量技术,构建局部数字高程模型,提取河流纵剖面,以考察线性影像带L1对河流纵剖面的影响。

3.1 原理与流程

无人机倾斜摄影测量原理可参考文献[24]的《数字摄影测量学》。主要技术路线以倾斜摄影影像为基础,经过空三加密处理后,生成测区实景三维模型、数字真正射影像、数字线划图和数字高程模型,其流程如图3所示。

图3 无人机倾斜摄影建模流程图Fig.3 Flow cart of UAV tilt photography modeling

3.2 数据采集与处理

本次工作的野外拍摄(数据采集)工作选择在植被覆盖较少的冬季开展。工作时使用了飞马D2000五镜头倾斜摄影多旋翼无人机和大疆精灵4-RTK 无人机。飞行数据使用Context Capture 倾斜摄影建模软件进行处理,获得特征地段的倾斜模型,DSM 和DOM 影像(图4)。内外业作业流程与精度控制按照参考文献[26]~[29]等中华人民共和国测绘行业标准化指导性技术文件执行。

图4 河流纵剖面及河流裂点(段)位置图Fig.4 River longitudinal profile and location of river knick points(segments)

3.3 河流纵剖面提取

河流纵(高程)剖面中蕴含了许多构造活动的重要信息[30-33]。本次工作将利用上述倾斜摄影中产生的数字高程数据[34]开展河流纵剖面提取工作。

河流纵剖面提取过程如下。首先利用平差后符合精度要求的空三加密成果,自动匹配生成数字地形模型(DTM),并在三维测图软件中编辑点云,最后生成特征区(弄桑河天奕采石场一带)高精度数字高程模型。由于高分辨率数字高程模型数据主要为采集了关键区域,范围较小,未解决小区域DEM 提取河网可能存在流向和流域范围误差问题。本次工作利用NASA 12.5 m 高程DEM 数据结合特征区高分辨率DEM 数据进行拼接,将全部DEM 数据的分辨率即网格大小统一为核心区DEM 数据分辨率(0.1 m)。为保证河流位置准确性,研究过程中利用高分辨率正射航空影像数据手动矢量化结合DEM 自动提取河网两种方法,在ArcSWAT 软件中通过人工干预方式,先将手动矢量的河网数据Buin-In,然后再根据DEM 数据进行提取,提取的河网空间位置准确性大幅提升。利用提取的河网数据,在ArcGIS 软件中,利用Stack Profile 工具快速提取河网纵剖面信息并输出图件(图4下图)。

在图4 下图中,河流纵剖面中出现一个清晰的裂点河段Ab 段,落差约为78 m。该裂点段分为两小段,即AB 段与Bb 段(图4),其中b 点为弄桑河上游第二次拐弯点(见图2)。A 点以上河段坡降为0.47‰,AB 段坡降为24.19‰,Bb 段为3.47‰,bC段为0.36‰,C点以下坡降为1.66‰。AB段的坡降是最大的区段。

4 线性影像条带的野外调查

4.1 线性影像带的地貌与构造特征

野外地貌调查显示,线性影像带在隆内表现为不连续的陡崖,如图5白色箭头所示。该陡崖位于断层谷地(图5左红色箭头所示)上方。该处的陡崖的倾向与下方断层谷地的谷坡(倾向北)倾向相反,陡崖倾向南,因而在遥感影像上形成了浓重阴影带(图5右)。另外,陡崖并不平行于大古城断层的断层谷地,而呈现出17°~20°的小角度夹角(图2、图5)。

图5 隆内一带的断层谷地(左图)及线性条带的成因(右图)Fig.5 Fault valley in the Longnei area(left)and the origin of linear belt(right)

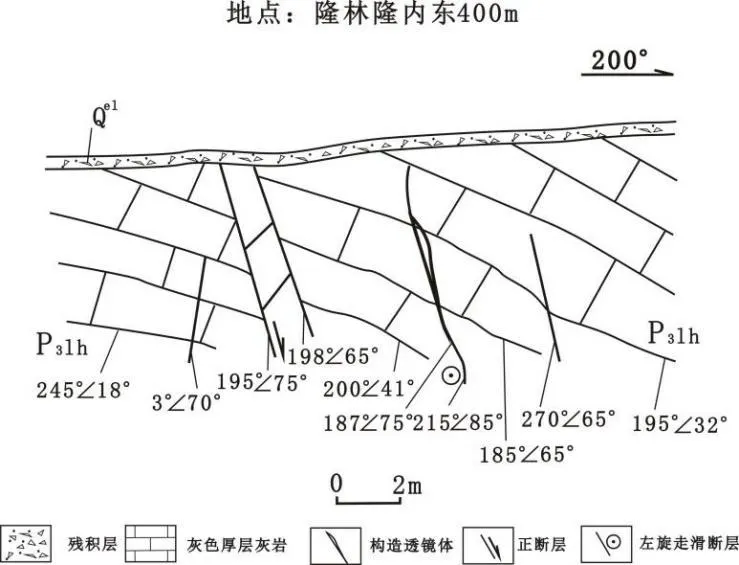

图6 隆内附近正断层与左旋走滑断层交汇部位的地质剖面Fig.6 Geological section at the intersection of normal fault and left-lateral strike-slip fault near Longnei village

为了查明该陡崖的构造成因,在野外开展了地质调查。在陡崖往东的延长线上(图2 中标注为“隆内”的点),发现了一处断层露头。该露头的破碎带宽5 m,可见2 条断层。断面倾向南,倾角陡,产状195°∠75°的断层为正断性质,破碎带宽约1 m。产状215°∠85°的断面,上有擦痕,擦痕指示断层为左旋走滑性质。断面上部有一构造透镜体,其大小为2 m×0.5 m。该露头说明了两种地质现象,一是正断层的倾向与反坡向陡崖L1 的倾向一致。二是该露头是走滑断层与正断层的交汇部位,且在该点左旋走滑断层F1 经过该点后往南东延伸,如图1B 中所示。从露头的倾向转换为走向后可以发现,两条断层的夹角为17°~20°。

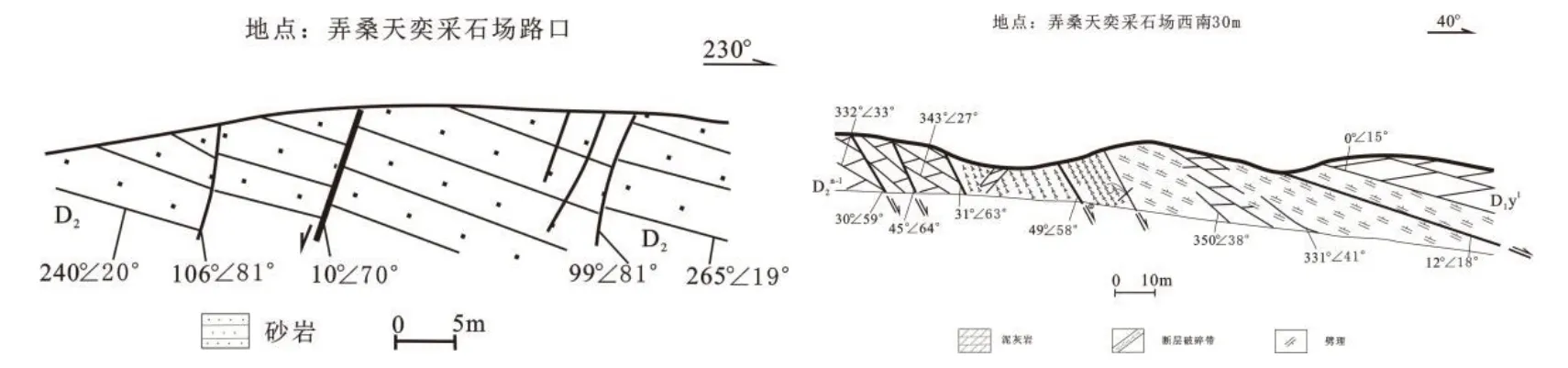

4.2 河流裂点附近的地貌与构造特征

地质调查表明在天奕采石场附近分别发现了两处断层露头(图4C、4D)。这两处断层露头为倾向北东或北北东的正断层(图7)。而这两处正断层一处位于图4 河流纵剖面的上游裂点A 附近,一处位于河流纵剖面的下游裂点B附近。

图7 天奕采石场附近的两处正断层剖面Fig.7 Sections of two normal faults near Tianyi Quarry

5 讨论

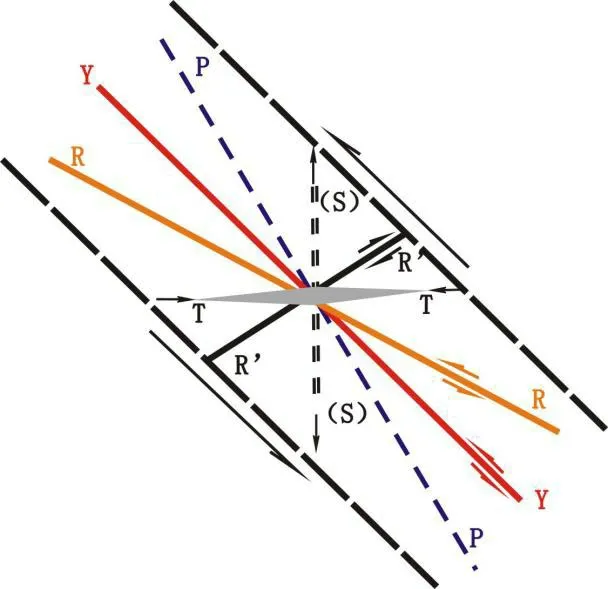

上述的地质地貌特征显示,线性影像带L1 走向北西西,沿L1 的三处露头显示,L1 受正断层控制。为方便讨论,称通过L1 的正断层为弄桑—隆内断层。而F1 大古城断层走向北西,前期工作[12]与本次工作显示,F1 大古城断层为左旋走滑性质。弄桑—隆内断层与大古城断层两者夹角约17°~20°。对照一个左旋走滑断层控制的里德尔剪切模型[35](图8)和图1 可知,图1 中的右江断裂带百色以西段旧州—泽屯段左旋走滑断层相当于主剪切Y;沿L1发育的弄桑—隆内断层为一条正断层,对应于图8 中近东西向的T 破裂;F1 大古城断层为左旋走滑性质的断层,与图8 中北西向的R 破裂相对应。而弄桑—隆内断层与大古城断层的夹角,略小于图8 中T 破裂与R 破裂的夹角。因此认为,控制L1 的正断层弄桑—隆内断层和控制水系同步左旋拐弯的大古城断层是处于一条左旋走滑断层(右江断裂带旧州—泽屯段)控制的剪切体系中的两种不同形式的破裂。

图8 左旋走滑断层的里德尔剪切模型(据文献[35]修改)Fig.8 Ridel shear model of left-lateral strike-slip fault(modified from reference[35])

那么,该剪切系统的活动年代是什么?从构造应力场方面入手,上述里德尔剪切体系活动需要在近东西向的主压应力场中才能获得最合理的解释。游象照通过卫星影像判读和地质分析后认为,广西新构造应力场主压应力方向为东西向或近东西向[9,36]。即该剪切系统应该在新构造期间有活动表现。进一步从L1 出露的地貌部位观察,其海拔高于F1大古城断层,但又影响了河流纵剖面,说明该断层的活动时间较长。从主剪切Y 旧州-泽屯段断层的活动时间段可知,该断层形成于印支运动,早期为右旋剪切性质,喜马拉雅期再次强烈活动,并表现为左旋剪切活动[2]。即,该左旋走滑的里德尔剪切系统至少在喜马拉雅期期间的晚新生代是有过长时间的活动表现。主剪切Y 旧州-泽屯段断层最新的活动年代为晚更新世[4],本次活动是否波及到整个剪切系统,仍需进一步研究。

6 结论

为了探讨隆林南部线性影像带的成因,分析其与右江断裂带百色以西段是否存在构造联系,本次工作借助卫星遥感数据、无人机倾斜摄影测量技术,结合地面地貌与地质调查工作,获得了如下认识:

(1)在哨兵2 影像中获得了一条清晰的北西西向线性影像带,该带出现在弄桑至隆内之间,长度达5 km,较之前解译出的长度为3 km 增加了2 km。

(2)无人机倾斜摄影提供的数据经处理后获得了线性影像带西端河流拐弯点附近的河流纵剖面。纵剖面中出现了裂点河段,其落差达78 m左右。

(3)地貌调查显示,该线性影像带为一条倾向南的反坡向陡崖带。地质调查显示,沿线性影像带有三处正断层露头,即该线性影像带受正断层(弄桑—隆内断层)控制。在影像带东部的反坡向陡崖段,该正断层倾向南南西。在影响带西部河流裂点段,断面倾向北北东或北东。

(4)控制线性影像带的正断层(弄桑—隆内断层)与控制断层的谷地的左旋走滑断层(大古城断层)服从于一个北西向左旋走滑断层(右江断裂带百色以西段旧州—泽屯段)的里德尔剪切系统控制。其中,控制线性影像带的正断层(弄桑—隆内断层)属于T 破裂,控制水系同步拐弯的左旋走滑断层(大古城断层)属于R剪切破裂,右江断裂带旧州—泽屯段断层属于Y主剪切破裂。该里德尔剪切系统至少在喜马拉雅期有过长时间的活动表现。