地震中文文献中地震名称及震级的使用问题剖析

魏娅玲,周文英

(四川省地震局《四川地震》编辑部,成都 610041)

0 引言

中文文献中的研究数据作为学术论文的核心和精髓,是科研工作者用以解释试验结果和阐述结论的关键要素[1],其真实性及准确性可反映科技文献的学术水平和作者严谨的科学态度,其规范表达也是衡量期刊标准化程度的一个重要方面[2],因此必须保证其在文献中使用的准确性和规范性。在地震文献中,地震的震级和名称使用频次极高,然而笔者在对论文的编辑加工过程中发现,地震名称及震级标度的使用欠缺规范性和科学性,一些地震的名称缩略不当,震级标度使用混乱,错误表述现象屡见不鲜,这不仅增加了编辑的数据核对工作量,对文献的可读性、信息的有效传播和时效性也会造成影响。

调查发现,地震文献中对地震名称的著录往往过于简略,如省略地震的发生时间或震级等要素。以2008 年5 月12 日四川汶川MS8.0 地震为例,一些文献将其简称为“汶川地震”,并用于科技论文题名著录。从广义上来讲,“汶川地震”不仅指2008 年5 月12 日发生在四川汶川的MS8.0 地震,还包括其它时间在该地区发生的其它震级的地震,不能因为该地震巨大的社会影响,就想当然的以“汶川地震”代指。以“汶川地震”为关键词,在中国知网(CNKI)上搜索相关科技期刊论文(包括会议论文)发现,文献标题中出现“汶川地震”“汶川八级地震”“汶川8 级地震”“汶川8.0 地震”“MS8.0 汶川地震”“MW7.9 汶川地震”“汶川MS8.0级地震”“汶川8.0 级地震”“汶川MS8.0 地震”“汶川M8.0 地震”“汶川MW7.9 地震”“汶川MW8.0 地震”等名称。这些有关2008 年5 月12 日汶川MS8.0地震的称谓均欠缺科学性和严谨性,有的称谓甚至出现震级标度的错误使用现象,如汶川MW8.0地震,对于地震研究有一定误导作用,不利于科学技术的进步和发展。基于此,笔者通过参考DB/T 58—2014《地震名称确定规则》、GB/T 15835—2011《出版物上数字用法》和GB 17740—2017《地震震级的规定》,对地震学文献中常见地震名称及震级标度的使用问题进行梳理、概括和剖析,厘清震级标度的科学意义,进一步明确地震名称及震级的使用规范,以期为编辑同仁和广大作者在编辑加工和论文撰写中提供借鉴,避免出现类似问题,以提高地震文献的学术性和严谨性,为科技期刊内在质量的提高做出贡献。

1 地震的名称

地震名称是对已发生的某次地震的准确命名,它应科学地反映地震的基本性质。DB/T 58—2014《地震名称确定规则》[3]规定:地震名称的要素应包括发震时间(北京时间,以“年月日”表示)、震中地名和震级3个基本信息。地震名称的表述方式一般有2种:一是“发震时间+震中地名+震级标度符号+震级数值+‘地震’”,如2008年5月12日四川汶川MS8.0 地震(或2008 年“5 · 12”四川汶川MS8.0 地震);二是“发震时间+震中地名+震级数值+‘级地震’”,如2008 年5 月12 日四川汶川8.0级地震(或2008年“5·12”四川汶川8.0级地震)。第一种表述方式(以下简称“科学表达”)明显更加科学、准确和规范,通用于所有出版物;第二种表述方式(以下简称“口语表达”)属习惯性口语表达,不够严谨和科学(因为地震震级是一个无量纲数,且震级值后面的“级”并不是震级的单位),可用于地震科普论文的著录。在一篇科技论文中要求只能出现一种表述方式,不能2种方式并存,且无论采用哪一种表述方式,都应确保地震名称的准确性。在上述2种表述方式中,发震时间应采用北京时间,以年月日表示;震中地名应简单易懂且不产生歧义,一般使用“省名+县级地名”(如四川汶川)表示,具体可参考DB/T 58—2014《地震名称确定规则》的规定[3];震级标度字母符号的首字母需采用大写新罗马斜体,次级字母需采用大写下角标,如:ML、MW、MS(BB)等;地震目录中的震级数值一般要求在小数点后只保留一位有效数字,同时允许其它科研过程中的震级数值在小数点后保留多位有效数字。

2 震级标度的意义

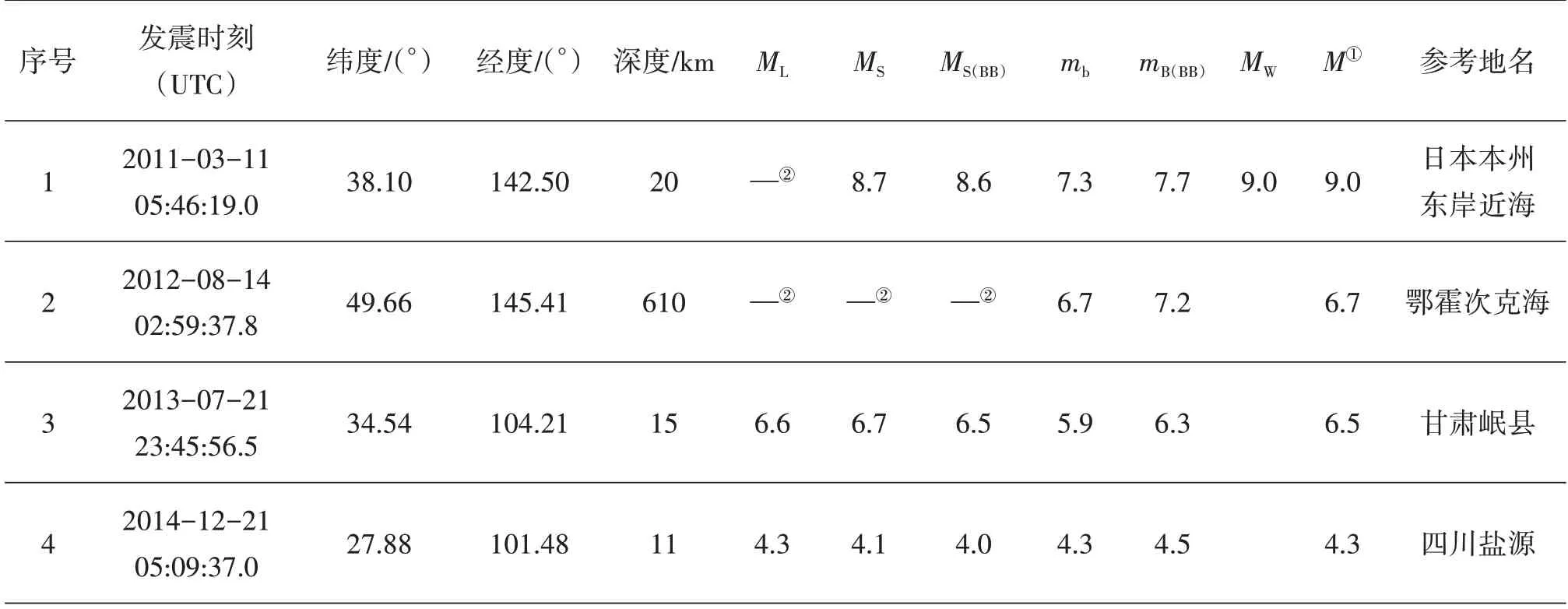

GB 17740—2017《地震震级的规定》国家标准[7]规定:负责日常地震监测的各地震台网(站),应按照规定的方法测定地震波中可能测到的所有震级标度,包括地方性震级(ML)、短周期体波震级(mb)、宽频带体波震级(mB(BB))、面波震级(MS)、宽频带面波震级(MS(BB))和矩震级(MW);各地震台网在编制地震目录时,应同时列出所有测定震级和对外发布的震级(M)。从表1 可以看出,对于同一次地震,测定的各震级标度值往往不一致,且对于不同地震,能测定的震级标度也不一定相同,这是由地震震源的复杂性造成的。

表1 地震目录中震级表示方法示例[7]Table 1 Example of magnitude representation method in earthquake catalogue[7]

3 地震名称及震级的使用问题解析

3.1 地震名称表述不规范

在学术论文的编辑加工中,地震名称表述不规范现象较为多见,常见名称著录错误有以下4种表现形式。

(1)要素随意组合,命名不规范。部分作者对地震名称命名规则不重视,随意组合或省略地震要素,造成地震名称命名不规范,如“苍山5.2MS级地震”“汶川八级地震”“MS8.0汶川地震”“汶川8 级地震”等,以上地震名称示例存在省略时间限定词、要素随意组合和震级表述问题。根据地震行业标准[3],“苍山5.2MS级地震”应修改为“1995年9 月20 日山东苍山MS5.2 地震”,“汶川八级地震”、“MS8.0 汶川地震”和“汶川8 级地震”应修改为“2008年四川汶川MS8.0地震”。

(2)缩略不当,缺乏自明性。如某论文题名为“泸定地震诱发灾害特征分析”,其中的地震名称(泸定地震)缺少时间和震级2个要素,对研究对象的特定背景条件描述不清,使得读者无法明确是特定单一地震还是多个地震的总称,对论文检索易造成一定影响,不利于期刊影响力的提升和学术观点的传播。根据正文内容,论文题名宜改写为“2002 年9 月5 日四川泸定MS6.8 地震诱发灾害特征分析”,题名修改后,文章的主题思想明确,方便读者查阅、参考。

(3)2 种表述方式混合。如某论文题名为“2018 年乌鲁木齐MS4.8 级地震发震构造及房屋震害特点分析”,这里存在2 个问题:①将科学表达和口语表达混合使用,在使用震级标度符号的同时使用“级地震”后缀词(MS4.8 级地震),这样的地震名称著录格式是错误的;②时间限定词缩略不当,容易让读者错误认为2018 年新疆乌鲁木齐仅发生过一次MS4.8 地震,而实际并非如此,故对于多震地区地震(特别是中、小强度地震)名称中的发震时间需要具体到日期,对于不常发生的MS≥7.0 地震(包含M≥7 历史地震),可以只用年份进行限定(如:2013 年四川芦山MS7.0 地震)。根据正文具体内容,论文题目宜改写为“2018 年1 月20 日新疆乌鲁木齐MS4.8 地震诱发灾害特征分析”,修改后的地震名称既科学又容易理解。

(4)地震名称著录格式缺乏一致性,语言欠缺严谨性和科学性。在一篇文章中,针对同一地震名称,科学表达和口语表达交叉使用,甚至两种著录格式混合表达。示例如下:龙门山断裂带的历史地震有1657年四川汶川61/2级、1327年四川天全71/2—73/4级、1958 年四川茂汶—北川一带MS6.2级和1970 年四川大邑MS6.2 级地震,其中1327 年四川天全71/2—73/4级地震是否是龙门山断裂的破裂事件尚存争议。此示例兼具以上各类震级名称的不当使用,为保证科技论文的科学性、可读性和一致性,示例中的地震名称应统一采用科学著录格式,并且对包含MS<7.0 地震(包含M<7 历史地震)的发震时间应补充具体日期。例句应修改为:龙门山断裂带的历史地震有1657 年4 月21 日四川汶川M61/2、1327年四川天全M71/2—73/4、1958 年2 月8 日四川茂汶—北川一带MS6.2 和1970年2月24日四川大邑MS6.2地震,其中1327年四川天全M71/2—73/4地震是否是龙门山断裂的破裂事件尚存争议。

3.2 地震震级使用问题

地震震级的正确使用对于地震学研究、地震预测、地震应急等工作至关重要[5]。多种震级标度在地震学研究中长期并存,但在实际应用来看,诸多作者通常认为一个地震只有一个震级,甚至把“级”认作是地震震级(无量纲数)的单位。

3.2.1 “一级到底”

至鬻熊知道,而文王谘询,馀文遗事,录为《鬻子》。子自肇始,莫先于兹。及伯阳识礼,而仲尼访问,爰序道德,以冠百氏。然则鬻惟文友,李实孔师,圣贤并世,而经子异流矣。[注]范文澜:《文心雕龙注》,第308页。

这里的“一级到底”是指,在学术论文中应以具体震级标度标注地震名称,而通篇使用口语式的“级”来表达。在进行地震统计和震级研究时,不能简单地使用口语式的“级”,避免造成震级类型含糊不清或产生歧义,应厘清具体的震级标度,保证论文稿件质量。

示例如下:根据四川地震台网地震目录统计,2022-06-10T00:03:24.7 在四川马尔康发生了5.8 级地震,截止至06-30T24:00,震区共记录到地震4818 次;其中,4.0 级以下地震4808 次,4.0~5.0级地震5 次,5.0~6.0 级地震3 次,6.0~7.0 级地震2 次,最大的为2022-06-10T01:28:34.4 发生的6.5级地震,与次大地震的震级差值为0.7 级。该示例为发震区地震数量统计,在震级使用规范上存在3个问题:①“一级到底”,不仅造成震级标度混淆不清,还对不同震级标度值进行了计算,即将2022-06-10T00:03:24.7 的MS5.8 地震与2022-06-10T01:28:34.4 的ML6.5 地震的震级值直接相减,得出错误数值(0.7);②震级数据分组不正确,出现了数据重叠,如ML4.0~5.0 和ML5.0~6.0 两分组数中都包含了ML5.0;③把“级”当作地震震级的单位,如:震级差值为0.7 级。根据核对后的数据,示例应修改为:根据四川地震台网地震目录测定,在2022-06-10T00:03:24.7 在四川马尔康发生了ML6.3(MS5.8)地震,截止至06-30T24:00,震区共记录到地震4818 次;其中,ML<4.0 地震有4808次,ML4.0~<5.0 地震有5 次,ML5.0~<6.0 地震有3次,ML6.0~<7.0地震有2次,最大的为2022-06-10T01:28:34.4 发生的ML6.5 地震,与次大地震(ML6.3地震)的震级差为0.2。

3.2.2 震级标度混用

由表1 可知,特大地震(1 号地震)的ML震级无法测定(ML震级饱和),深源地震(2 号地震)的ML、MS和MS(BB)震级也无法测定,中等强度地震(4 号地震)的ML和mb震级值相同。几乎所有ML≤4.0 天然地震通常不能记录到地震面波,其MS和MS(BB)震级无法测定。由此可见,不同类型和大小的地震能测定的震级标度不完全相同,不能对所有地震的震级使用同一震级标度符号。

示例如下:东北地区M≥7.0强深震活动后,通常会有中、强浅源地震发生;如1957 年黑龙江东宁M7.0 深震活动后,1960 年4 月13 日在吉林榆树便发生了M5.8 浅源地震;如1973 年吉林珲春M7.7深震活动后,1975 年辽宁海城便发生了M7.3 浅源地震。该示例中深源、浅源地震的震级标度符号都使用了M,但深源地震与浅源地震能测定的震级标度明显不同,这样易使读者感到困惑。根据核对后的数据,示例应修改为:东北地区mb≥7.0 强深震活动后,通常会有中、强浅源地震发生;如1957 年黑龙江东宁mb7.0 深震活动后,1960 年4 月13日在吉林榆树便发生了MS5.8浅源地震;如1973年吉林珲春mb7.7 深震活动后,1975 年辽宁海城便发生了MS7.3浅源地震。

3.2.3 震级大小分组不当

根据地震行业标准[3],地震目录中的震级数据一般要求在小数点后只保留一位有效数字,而在某些科学研究中,震级数据允许在小数点后保留多位有效数字,故在进行震级范围划分时,宜采用连续数据分组法。在地震中文文献中,地震大小分组不当主要表现为数据重复和漏数2种情况。

示例如下:通过对2022-06-10T00:03:24—12-31 四川马尔康MS6.0 主震及余震进行重新定位,共获得8900次地震的重定位结果,其中,ML0.0~2.0地震有8173 次,ML2.0~4.0 地震有851 次,ML4.0~5.0地震有8次,MS≥5.0地震有3次。该示例中震级分组存在2个问题:①ML≤5.0震级数据重复,如ML0.0~2.0 和ML2.0~4.0 中都包含了ML2.0,这样会造成数据增多;②采用不同震级标度进行数据分组,如对ML≤5.0 中小地震采用ML震级标度进行统计,对MS≥5.0 中强地震采用MS震级标度统计,这样就相当于将ML5.0 与MS5.0 直接相等(造成漏数),而实际是MS5.0 地震释放的能量大于ML5.0 地震释放的能量。本示例应修改为:通过对2022-06-10T00:03:24—12-31 四川马尔康MS6.0(ML6.5)主震及余震进行重新定位,共获得8900 次地震的重定位结果,其中,ML≥0.0~<2.0 地震有8100次,ML≥2.0~<4.0 地震有787 次,ML≥4.0~<6.0地震有11次,ML≥6.0地震有2次。

3.2.4 历史地震震级表示不科学

所谓历史地震一般是指在1959 年以前发生的地震,其震级通常是根据宏观现象推测出来的,采用真分数(或整数)来表示;由于历史地震的宏观资料无论数量和质量都有一定的局限性,故其推测震级与实际震级可能存在较大偏差。在科学研究中,本着尊重历史、实事求是的原则,不能随意修改历史地震震级数据格式。

示例如下:1700 年以来,鲜水河断裂带上先后发生7级以上地震8次,最大一次为1786年四川康定7.75 级地震,最早一次为1725 年四川康定MS7.0 地震;2000 年以来,该断裂带上的强震活动水平不高,仅发生2 次6 级以上地震,即分别为2014 年的康定MS6.3 和2019 年的泸定MS6.8 地震。该例对研究断裂带上的地震活动进行了简介,历史震级著录出现2个问题:①科学表达和口语表达混用,造成历史地震的估算震级与近代地震的实测震级混淆不清,容易引起读者的误解;②用面波震级标度符号(MS)来表示历史地震的震级标度符号(M)。根据核对后的数据,例5 应修改为:1700年以来,鲜水河断裂带上先后发生M≥7地震8次,最大地震为1786 年四川康定M73/4地震,最早一次为1725年四川康定M7地震;2000年以来,该断裂带上的强震活动水平不高,仅发生2 次MS>6.0 地震,即分别为2014 年11 月22 日四川康定MS6.3和2019年09月05日四川泸定MS6.8地震。

4 结语

通过梳理各类震级标度的科学意义和地震名称及震级在科技论文中的使用规范,对科技论文编校过程中遇到的实际问题进行实例剖析,可以得出以下结论和建议。

(1)地震名称著录应科学、规范(“发震时间+震中地名+震级标度符号+震级数值+‘地震’”),尽量不使用口语表达;同一篇论文建议采用一种科学表述方式,不与口语表达混用;M<7(包含MS<7.0)地震的发震时间需要具体到日期(年月日),对于较少发生的M≥7(包含MS≥7.0)地震,可以只用年份进行限定。

(2)在涉及地震统计和震级的相关研究时,避免口语式的“一级到底”,需厘清震级标度符号,以免造成震级类型的不确定性或产生歧义,从而保证科技论文的内在质量。对于不同类型和大小的地震,在科技论文中应使用优选震级来表示,尽量不出现多个震级标度。

(3)在各类地震目录中震级数据一般要求保留一位小数,但在某些科学研究中,震级数据允许保留多位小数,且历史地震的震级数据属于真分数(或整数),因此在划分震级范围时,宜采用连续数据分组法(如:ML0~<3.0、ML3.0~<4.0、ML4.0~<5.0、ML5.0~<6.0、ML≥6.0),避免数据重复或漏数。

(4)历史地震的震级是根据宏观现象推测出来的,一般采用真分数(或整数)表示其大小,不宜改为小数形式表示,其震级标度符号用字母M表示,不能用MS等震级标度表示。

(5)作者和科技期刊编辑都应认真学习和掌握行业标准和国家标准规范,并将其要求贯彻到科学研究和论文撰写中。

(6)科技期刊编辑应经常梳理地学类科技论文中地震名称及震级常见问题,总结其具体的处理方法,形成文档并供给作者学习和参考。