宁绍平原东部新石器遗址地层碱土金属元素地球化学特征以及对海水入侵事件的指示

潘昱,孙国平,雷少,吴莹莹,王张华

1.华东师范大学河口海岸学国家重点实验室,上海 200241

2.浙江省文物考古研究所,杭州 310014

3.宁波市文化遗产管理研究院,宁波 315012

IPCC 最新报告指出全球气候变暖已成为事实,且未来增暖幅度将继续变大,海平面加速上升,极端天气事件的强度和频次也随之增加[1]。因此,全球气候变暖背景下的海平面变化和极端风暴事件一直受到研究者的广泛关注。海岸带是海洋和陆地交互作用的关键地带,为人类社会提供了丰富的自然资源和发展机会,但常常面临海平面上升带来的风暴潮加剧、海水入侵等自然灾害[2]。

杭州湾南岸的宁绍平原东部地区是典型的海岸低地,孕育了丰富的新石器文化,多个遗址存在稻米遗存,是重要的稻作农业起源区[3]。前人研究发现,该区域新石器遗址地层普遍存在文化层不连续的现象,认为是由海侵或洪水等灾变事件导致[4-8]。因此有必要对导致区域性文化层中断的灾变事件进行梳理,并探明其发生的时间和范围。

前人研究认为,碱土金属元素Sr、Ba、Ca 对海陆过渡带沉积环境的盐度变化十分敏感,常用于定性恢复古盐度[9-10]。Sr 和Ba 化学性质相似,但它们的表生地球化学行为受沉积环境影响而存在差异,尤其在陆海过渡环境,陆源碎屑物吸附的Ba2+极易与海水中的阳离子交换,从而被解吸[11]。水体中的钡离子还易被土壤及胶体吸附和海洋藻类利用,生成重晶石,沉积于陆地及滨海河口地区[12-13],使钡离子无法向近海输送,因此,近海沉积中的Ba 含量往往明显低于淡水沉积。而Sr 具有更强的迁移能力,且易与Ca 发生类质同象富集于生物壳体,在海洋沉积中含量更高[14-16]。因此,Sr/Ba 比值常被用作区分海陆相沉积环境的地球化学指标[17-18]。前人研究还表明,上述表生地球化学行为差异主要发生于碱土金属元素的可交换态和碳酸盐态等非残渣态,因此在使用该指标时,选择性提取碱土金属的可交换态和碳酸盐态含量,才能更好地用于海陆相沉积环境判别[14,19]。黄晶等[20]以及Huang 等[21]用这些元素的稀醋酸提取态,区分宁波平原表层沉积物的海陆相端元值,并用于解释新石器遗址的古环境演变,识别台风事件沉积。

本文利用从宁绍平原东部的井头山遗址和鱼山遗址获取的两个地层剖面,结合沉积学、年代学和元素地球化学等多种技术手段,同时对比其他遗址的地层记录,揭示研究区新石器遗址地层中的碱土金属元素地球化学特征,探讨其控制机制,并探讨杭州湾沿岸新石器时代中晚期的区域性海水入侵事件。

1 研究区域

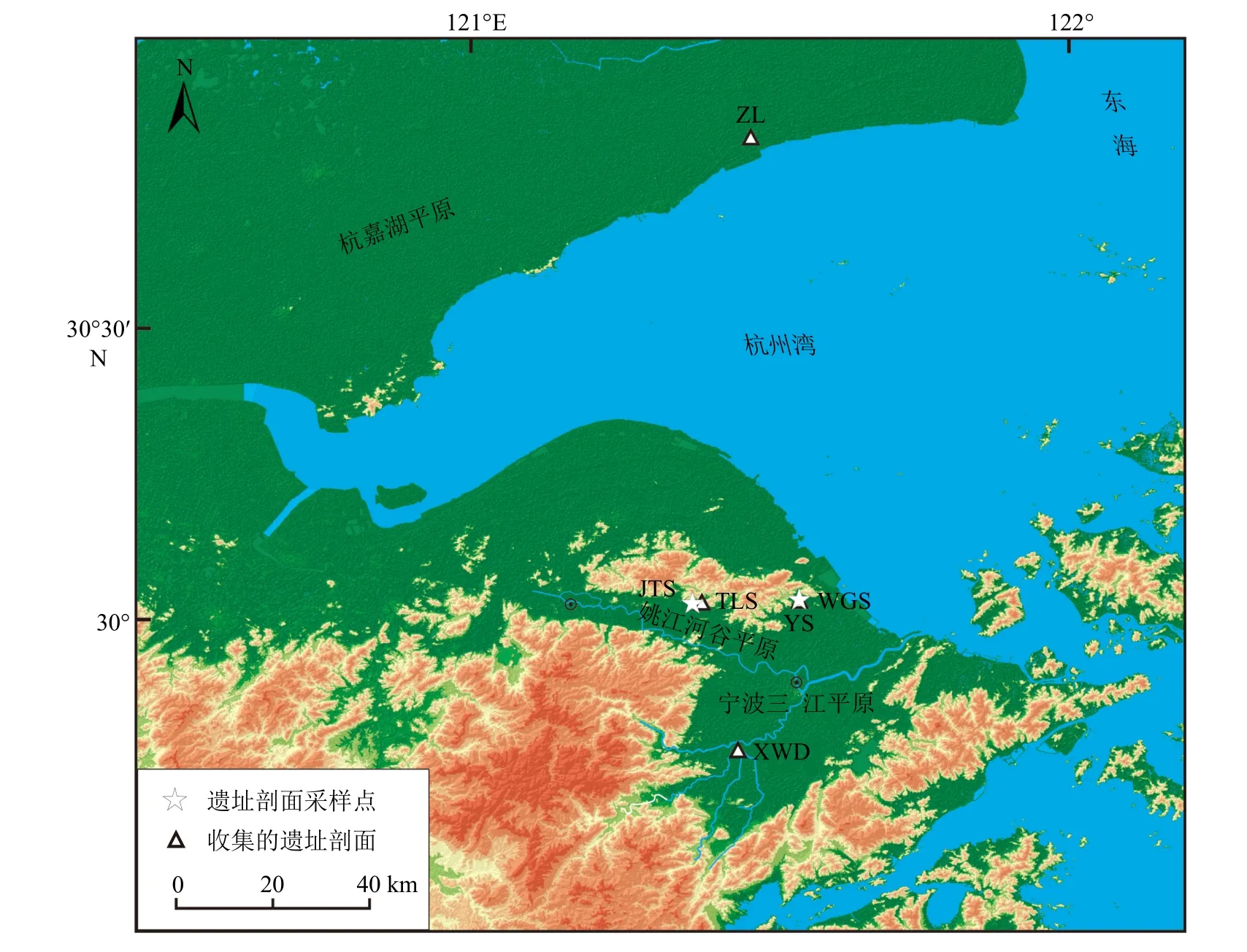

宁绍平原东部地区(图1)地处杭州湾南翼,主要由姚江河谷平原和宁波三江平原两部分组成。姚江河谷平原西起余姚、东至宁波,南北夹于四明山和慈南山之间,整体呈NW-SE 走向;东西长40 km,南北宽8 km,平均海拔约3 m。宁波三江平原三面环山,东北面临海,总面积约850 km²,海拔一般低于10 m,是一个半封闭式海积平原[24]。该区域属于亚热带季风气候区,雨热同期,年均气温约16.3 ℃,7 月和1 月的均温分别为28.1 ℃和2.6 ℃;年降水量约1 250~1 800 mm,主要集中于6—7 月的梅雨期和7—9 月的台风多发时段[25]。平原上河网密布,湖泊众多,主要河流有姚江、奉化江和甬江等。姚江和奉化江均发源于四明山区,在宁波市区三江口汇成甬江后,呈WS-EN 向注入杭州湾。由于河流大多短小湍急,平原地势低洼,又受潮汐顶托,因此在雨季和台风期间容易发生大面积水涝灾害。

图1 杭州湾沿岸地貌概况与采样点分布JTS:井头山(本研究),YS:鱼山(本研究),TLS:田螺山[6],WGS:乌龟山[22],XWD:下王渡[21],ZL:柘林[23]。Fig.1 Geomorphology of lowlands along Hangzhou Bay and the sampling sites JTS: Jingtoushan (this study), YS: Yushan (this study), TLS: Tianluoshan[6], WGS: Wuguishan[22],XWD: Xiawangdu[21], ZL: Zhelin[23].

自20 世纪70 年代以来,伴随着较多新石器时代遗址的发现,宁绍平原逐渐建立起脉络清晰的史前文化发展序列,成为我国新石器文化的一个重要分布区。河姆渡文化和良渚文化为该地区典型的史前文化类型,其中河姆渡文化(7 000~5 000 cal.aBP)根据出土的器物和年代测定分为4 期;良渚文化年代跨度为5 000~4 500 cal.aBP[26-27]。

井头山遗址(JTS,30°01'35″ N、121°21'49″ E,图1)位于浙江省余姚市三七市镇三七市村,地处慈南山麓和姚江河谷平原的交接地带,东距田螺山遗址2 km,南距河姆渡遗址8 km[28]。遗址区地面海拔约2.5 m(85 高程),总面积20 000 m2;贝丘文化层埋藏于现今地表以下5~10 m,上覆深厚的海相淤积层,浅部泥炭和黑色泥层中也见少量史前文化遗物[28]。浙江省文物考古研究所等多个机构在完成围护遗址发掘区的钢结构基坑建设后,于2019 年对该遗址进行了联合发掘。

鱼山遗址(YS,30°02'N、121°33' E, 图1)位于宁波三江平原北部、镇海区河头村的鱼山东南麓,与现今海岸线直线距离约7.3 km,是目前发现的距离当今海岸线最近的河姆渡文化晚期遗址[29]。遗址区地势北高南低,地面平均海拔约2 m[30]。文化层堆积形成于河姆渡文化、良渚文化、商周和唐宋4 个时期,总厚度约2.0~2.7 m[29]。

2 材料与方法

2.1 研究材料

本研究于2020 年10 月对井头山遗址发掘区钢结构围护基坑以上的浅部地层(埋深9~290 cm;下文均称为井头山剖面)进行采样,该采样剖面位于发掘区南侧,共采集样品20 个,采样间距2~20 cm。鱼山遗址的样品采自2015 年1 月,采样剖面T0213S位于探方0213 的南壁,剖面深度270 cm,本研究选取60~270 cm 的地层,共采集样品42 个,采样间距5 cm。T0213S 剖面的年代地层、孢粉和硅藻研究结果见He 等[30]。

2.2 研究方法

在井头山剖面选取2 个炭屑和2 个植物碎屑样品,在美国Beta 公司进行加速器质谱法(AMS)14C 测年。测试所得到的常规年龄采用Calib8.2 软件的Intcal20 数据库进行日历年龄校正,本文选择的是2σ概率(>95%)、置信度大于0.8 的年龄校正区间,样品信息及结果见表1。

表1 井头山剖面、鱼山遗址T0213S 的AMS14C 测年数据及校正结果Table 1 AMS14C ages and their calibrations of the profiles JTS and T0213S

对井头山剖面20 个样品和鱼山遗址T0213S 剖面42 个样品均进行有机地球化学和碱土金属元素分析。所有预处理及分析测试均在华东师范大学河口海岸学国家重点实验室完成。

有机地球化学分析包括总碳(TC)、总氮(TN)、总有机碳(TOC)和有机碳稳定同位素(δ13C)。样品按照标准进行预处理,步骤如下:称取5 g 冻干后的沉积物,将颗粒充分研磨至全部过200 目筛后大致分为2 份。其中1 份用于TC 和 TN 的测试;另1 份样品加入20 mL 浓度为1 mol/L 的HCl 并进行水浴加热,使其充分反应去除碳酸盐,然后倒掉上层清液并加入超纯水离心,重复这一过程直至上层清液为中性,再将剩余样品倒入坩埚置于烘箱中烘干,用于TOC 和δ13C 的测试。TC、TN、TOC 含量的分析仪器为德国Elementar 公司生产的Vario EL Ⅲ元素分析仪,用地球化学标准参考样GSD-9 进行校准,误差小于0.5%;δ13C 分析采用Delta plus XP 稳定同位素质谱计,误差为0.1‰。C/N 为TOC 与TN的质量比。

碱土金属元素采用醋酸提取法,以提取沉积成因的元素赋存形态,从而提高海陆相沉积环境判别的灵敏度[31]。首先,称取干燥并经研磨至全部过200 目筛网后的样品0.200 0 g,置于离心管中,加入20 mL10%的醋酸溶液,多次摇匀振荡后离心;接着将上层清液倒入坩埚,并加热至仅剩极少量液体和壁上的橘红色固体;最后加入20 mL5‰的稀硝酸溶液定容,并转移至干净的离心管,采用电感耦合等离子体发射光谱仪(Thermo ICAP 7 400)测试Sr、Ba、Ca 含量,测试结果的相对标准偏差均在2%以下。

此外,我们还收集了前人在研究区多个新石器遗址的TOC 和Sr、Ba 分析结果[21-22,32],用于探讨碱土金属元素含量的影响因素。

3 研究结果

3.1 井头山剖面

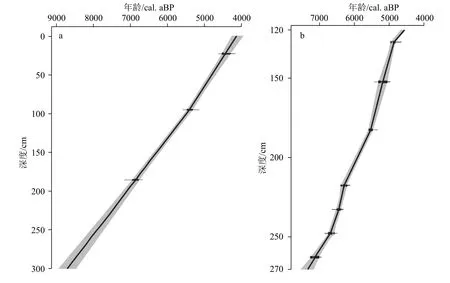

该剖面主要为均质泥夹泥炭或泥炭质泥,94 cm以下呈青灰色,以上变成灰色。泥炭和泥炭质泥出现在143~125、94~63 和29~21 cm。在185、143、95 和23 cm 获得4 个AMS14C 年龄(表1),其中143 cm年龄倒置,因此用其余3 个年龄通过Clam 程序[33]建立该剖面的年龄-深度模型(图2a),下文用于界定各阶段的年龄均出自该模型。

图2 井头山剖面(a)与鱼山遗址T0213S(b)年龄深度模型Fig.2 The age-depth model of profiles JTS (a) and T0213S (b)

剖面的有机地球化学元素和碱土金属元素的波动较为一致,根据它们的垂向变化,自下而上分为4 个阶段(图3a)。

图3 井头山剖面(a)、鱼山遗址T0213S(b)地层及地球化学元素含量变化Fig.3 Stratigraphy and geochemical variation in profiles JTS (a) and T0213S (b)

阶 段I(290~180 cm;>6 770 cal.aBP):TC(0.86%~1.09%)、TN(0.09%~0.11%)、TOC(0.51%~0.82%)含量低且波动极小,C/N 值在5.2~8.4 之间波动,δ13C 值呈现向上增大趋势,平均值-24.45‰。Ba、Sr 和Ca 元素含量变化呈现先升高后下降的趋势,其中Sr 和Ca 含量都处于剖面高值,平均值分别为18.26 mg/kg 和3.90 mg/g;Sr/Ba 值维持在较为稳定的水平,平均值为2.97。

阶 段II(180~68 cm;6 770~5 040 cal.aBP):TC、TN、TOC 含量都显著增大并出现两次峰值,波动范围分别为1.06%~22.17%、0.11%~0.99%和1.08%~24.59%。C/N 值同步增大为9.9~29.1,δ13C值处于全剖面最低,范围为-28.33‰~ -26.12‰。Ba、Sr 和Ca 元素含量都维持在低值,Sr 在155 cm(6 370 cal.aBP)和85 cm(5 265 cal.aBP)有所增大,三者均值分别为2.27、8.59 和1.09 mg/g;Sr/Ba 值较大,为2.68~6.0。

阶段III(68~25 cm;5 040~4 460 cal.aBP):TC、TN、TOC 含量较上阶段显著减小且较稳定,平均值分别为1.97%、0.13%、1.95%。C/N 值变化幅度小,为14.6~16.4,δ13C 值较低,平均值-26.73‰。Ba 含量向上显著增大,波动范围为2.63~11.46 mg/kg;Sr 和Ca 含量较低,向上也略呈增大趋势,波动范围分别为8.48~12.29 mg/kg 和0.79~1.24 mg/g。Sr/Ba值向上呈下降趋势,平均值为2.4。

阶段IV(25~9 cm;4 460~4 250 cal.aBP):底部TC、TN、TOC 含量较高, C/N 也较明显增大,向上快速降低,4 个参数的变化范围分别为0.82%~4.60%、0.08%~0.21%、0.72%~4.10%和8.9~19.6。δ13C 值较上阶段明显偏正,范围为-25.77‰~-24.54‰,平均值增大至-25.10‰。Ba 和Sr 含量在底部陡然增大后向上减小,但Ba 仍然是全剖面的高值,范围分别为19.42~25.95 和13.88~21.48 mg/kg;Ca 含量较低,为1.65~2.28 mg/g。Sr/Ba 值明显减小且维持为剖面低值,平均0.77。

3.2 鱼山遗址T0213S 剖面

该剖面270~60 cm 为灰色、深灰色和蓝灰色均质泥,其中150~120 cm 为黑色泥炭。雷少等[29]根据考古发掘揭示的岩性及出土器物,将该剖面共划分6 个地层(层10~4,缺层7),其中层9 属于河姆渡文化二期,层6 属于河姆渡文化三期-良渚文化,其余为自然淤积层。根据He 等[30]的7 个AMS14C测年结果,通过Clam 程序建立剖面的年龄-深度模型(图2b),据此计算各地层的年龄范围。各地层单元的有机化学和碱土金属元素特征如下(图3b)。

层10(270~250 cm;7 300~6 760 cal.aBP):TC( 0.94%~3.05%) 、 TN( 0.11%~0.26%) 、 TOC(0.84%~2.97%)以及C/N 值(7.9~11.6)均较低但呈同步上升趋势,δ13C 略高但向上明显减小,变化范围为-27.98‰~-26.01‰。Ba 含量较低,平均3.66 mg/kg;Sr 和Ca 含量较高,平均分别为18.80 和4.82 mg/g;Sr/Ba 范围为4.3~6.6。

层9(250~220 cm;6 760~6 320 cal.aBP):TC、TN、TOC 含量以及C/N 值均明显增大,平均值分别为4.86%、0.34%、4.64%和13.1,δ13C 略有减小,范围为-28.02‰~-26.90‰。Ba 含量略有减小,平均2.25 mg/kg;Sr 含量除底部样品较高以外,其余呈现为剖面低值,平均为16.16 mg/kg;Ca 含量接近剖面平均值且小幅波动,范围为4.12~6.77 mg/g。Sr/Ba变化范围较大,为4.26~18.58。

层8(220~180 cm;6 320~5 500 cal.aBP):TC、TN、TOC 含量以及C/N 值均显著下降,到顶部又明显上升,平均值分别为1.32%、0.13%、1.17%和7.1。δ13C 值明显增大,向上又逐渐减小,波动范围为-28.45‰~-25.01‰。Ba 含量先增加后减少(7.15~18.42 mg/kg);Sr 含 量 为 较 稳 定 的 高 值,平 均22.61 mg/kg;Ca 含量较低,均值为4.20 mg/g。Sr/Ba值较小,为1.4~3.5。

层6(180~120 cm;5 500~4 570 cal.aBP):TC(1.9%~31.1%)、TN(0.14%~1.51%)、TOC(1.81%~29.75%)含量和C/N(14.38~23.49)均呈现为剖面最高值,其中亚层6a 高于亚层6b。δ13C 值是剖面最低值,变化范围为-28.59‰~-26.56‰。Ba 含量较低,向上略有增加,变化范围为0.79~4.04 mg/kg;Sr 含量下部和顶部较低,但在170~165 cm(5 400~5 300 cal.aBP)出现一个较弱的峰值,在155~135 cm(5 200~4 950 cal.aBP)出现显著峰值;Ca 的波动和Sr 相似,两个元素的变化范围分别为4.98~15.35 和8.73~87.33 mg/kg。Sr/Ba 值呈现较大波动,平均值为15.8。

层5 和层4(120~60 cm;<4 570 cal.aBP):TC、TN 和TOC 含量及C/N 显著下降,变动范围分别为0.44%~1.45%、0.08%~0.12%、0.36%~1.34%和4.6~11.6,其中TC 和TOC 含量都达到剖面最低值。δ13C 值明显增大且向上呈增大趋势,波动范围为-26.53‰~-24.82‰。Ba 含量自下往上不断增加至剖面峰值127.85 mg/kg;Sr 含量也处于较高水平,平均值为24.57 mg/kg;Ca 含量较低,但向上略有增加,变化范围为2.51~4.09 mg/g。Sr/Ba 值自下往上明显下降至剖面最低值0.2,平均值0.9。

4 讨论

4.1 醋酸提取态碱土金属元素含量变化的原因分析

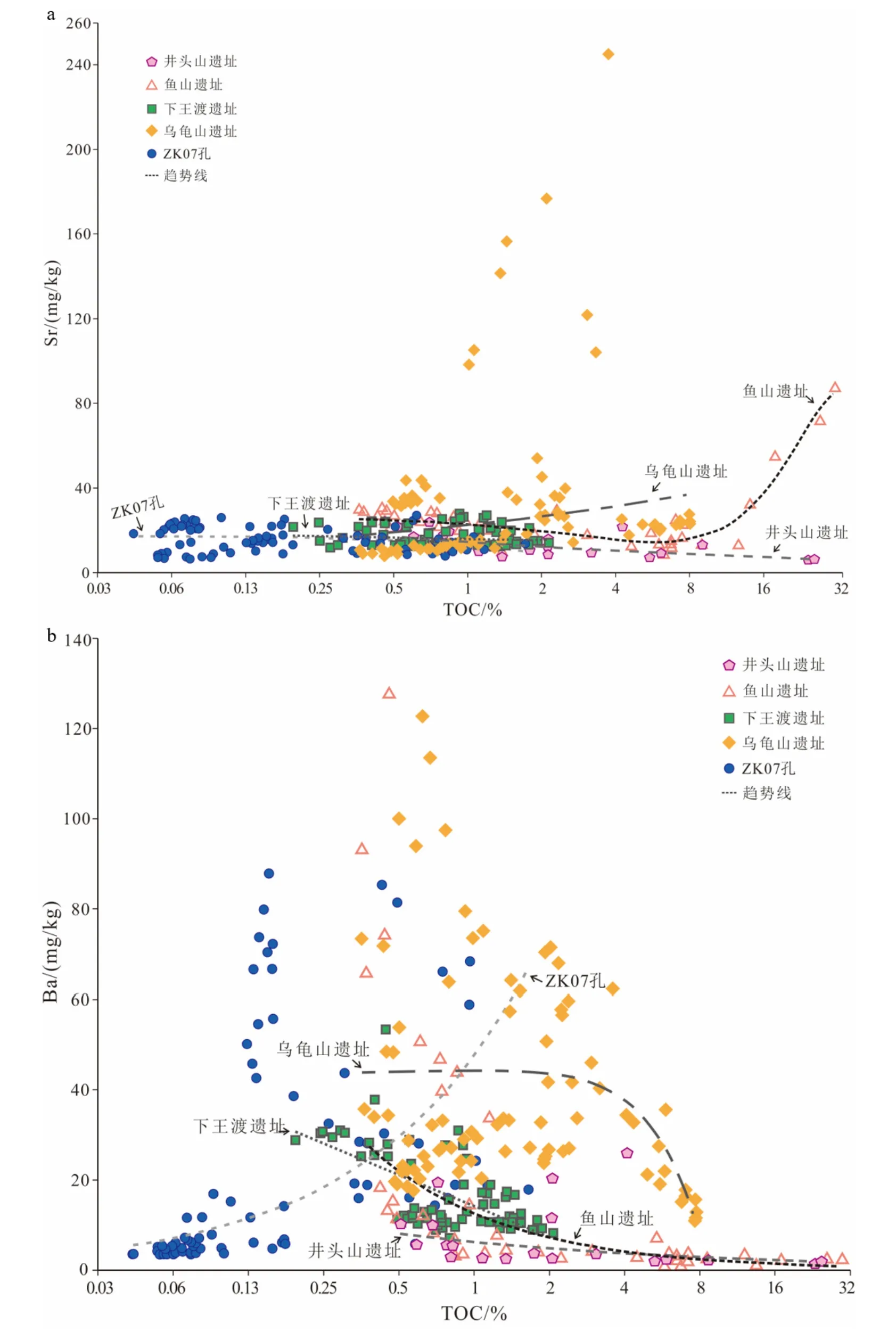

鱼山遗址的自然淤积层(层10、8、5 和4;阶段I,III 和V)都表现出Sr 含量增加的特征(图3b),与He 等[30]的硅藻分析结果即这几个地层以海洋属种为优势种相吻合,说明Sr 元素确实更富集于海洋沉积物中。但是,整个剖面Sr 的最高值出现在文化层第6 层的中部(155~135 cm;5.2~4.95 cal.kaBP),同步伴随Ca 的异常高值,该深度的Sr 含量还显著高于现代盐沼潮滩表层沉积物(39.9~43.8 mg/kg)[20]。稀醋酸提取的Sr 元素,主要为离子交换态和碳酸盐结合态[31]。离子交换态往往被有机质或黏土矿物吸附,碳酸盐结合态则主要存在于海洋生物钙质壳体或自生碳酸盐矿物中。通过多个遗址Sr 含量与TOC的对比显示(图4a),两者不存在简单的相关关系,甚至在同为TOC 高值的井头山剖面沉积物中,Sr 含量也极低(图3a),可见有机质含量对Sr 含量几乎没有影响。由于第6 层有机质含量极高而碎屑矿物含量较低,即黏土矿物吸附的离子交换态含量应该也比较低,因此推测5.2~4.95 cal.kaBP 期间的Sr、Ca 高值主要由碳酸盐态即海洋生物壳体或自生碳酸盐矿物贡献。然而,我们在该地层中未发现贝壳及其碎屑,也没有检查到有孔虫壳体,因此这两个元素可能主要赋存于自生碳酸盐矿物。对照He 等[30]的硅藻研究结果,第6 层整体以半咸水和淡水属种为优势种,但5.2~4.95 cal.kaBP 期间半咸水硅藻属种的相对含量明显增加(见He 等[30]的图5),与本研究的Sr 和Ca 元素高值一致。由此可推测,鱼山遗址地层中丰富的有机质,溶解了生物钙质壳体,导致有孔虫结果的局限性[34];而Sr 和Ca 元素以自生碳酸盐矿物形态保留在地层中,能更可靠地反映海水入侵事件。

图4 多个遗址剖面和良渚古城ZK07 孔Sr(a)、Ba(b)与TOC 含量对比下王渡、乌龟山遗址及ZK07 孔数据分别引自[21-22,32]Fig.4 Bi-plots of Sr-TOC and Ba-TOC at Neolithic sites JTS, YS, XWD[21], and WGS[22],and core site ZK07 in the Liangzhu City [32]

图5 杭州湾沿岸典型新石器遗址地层及海水入侵事件对比Fig.5 Stratigraphic comparison of the saltwater intrusions among typical Neolithic sites along Hangzhou Bay

稀醋酸提取的Ba 元素,在井头山遗址包含文化遗物的泥炭层(143~125 cm 和94~63 cm)呈现为明显的低值(图3a);在鱼山遗址T0213S 剖面,也表现出海侵层(阶段Ⅲ和Ⅴ)高于文化层(阶段Ⅱ和Ⅳ)的异常现象(图3b)。因此,推测有以下3 个方面的原因。首先,前人研究显示,Ba 离子在低盐环境(1‰~2‰)就能发生显著的解吸附作用[11,35]。Wang 等[31]的实验也显示,在低于5‰的盐度环境里,沉积物中Ba 的含量会随着盐度的增加迅速降低,当盐度超过5‰时,Ba 含量几乎不再随盐度变化而变化。He 等[30]的研究显示,鱼山遗址T0213S剖面的文化层均存在半咸水属种的硅藻。可见研究区的新石器文化层,多形成于滨海低盐沼泽环境。其次,Ba 含量的低值说明了研究区新石器时代的地层主要由潮流所携带的泥沙沉积而成,即涨潮流将长江口南下的悬沙或近海沉积物再悬浮输入古宁波湾[36],这样的海域来沙已经经过河口的解吸附作用,因此具有较低的Ba 含量。两个剖面顶部(井头山遗址阶段IV,鱼山遗址阶段V)Ba 含量都明显增高,反映古宁波湾成陆后,本地河流泥沙或坡积物的贡献明显增多。第三,TOC 含量对Ba 含量的影响。多个遗址Ba 含量和TOC 的相关分析显示(图4b),在TOC 含量较低的时候,Ba 含量随TOC 增加而增大,可能反映有机质对Ba 离子的吸附作用;但是在TOC 较高的时候,反而随TOC 增加而减小(图4b)。由于Ba 离子主要来自陆源碎屑矿物的风化,在有机质含量丰富的地层里,陆源碎屑矿物的含量较低,因此单位质量沉积物的Ba含量必然明显下降。

综合以上分析可以总结,在海陆过渡环境,低盐水的入侵即可导致碱土金属元素醋酸提取态含量的显著波动,不过,其含量与海水入侵的强度并不是简单的线性关系。前人提出用Sr/Ba 比值区分海陆相环境[17-18]。然而,本研究显示,在TOC 含量异常高的地层,Ba 含量下降可导致Sr/Ba 比值呈现显著高值(图3),因此必须考虑地层岩性变化对该指标的影响。

4.2 宁绍平原东部地区新石器时代中晚期海水入侵事件

根据上述碱土金属元素含量波动的原因分析、以及两个剖面的元素地球化学研究结果,我们可以推测剖面所在位置的水文环境变化。

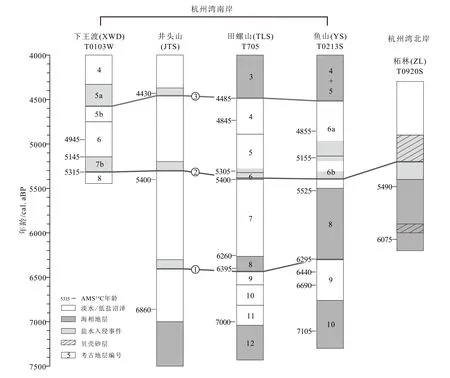

Sr、Ca 和TOC 含量(图3a)说明井头山剖面所在的位置,直到大约7 000 cal.aBP 海水影响才比较明显地减弱,演变成为滨海湿地环境。Lyu 等[37-38]研究结果也显示,姚江谷地和宁波平原在全新世早期一直为古海湾环境,尤其是在大约7 600 cal.aBP还存在一次海侵增强事件,与本研究井头山遗址阶段I 的Sr、Ca 高值一致;他们的研究显示,直到大约7 000 年前,古海湾才被较大面积地充填,成为滨海平原,为河姆渡文化的兴起提供了适宜的水土资源和环境。不过,井头山遗址和鱼山遗址两个剖面的研究结果显示,7.0 cal.kaBP 以来,姚江河谷-宁波平原仍然长期处于低盐环境。根据Sr、Ba 和Ca 含量的变化,结合研究区其他遗址的地层记录,我们认为宁绍平原东部区域河姆渡文化以来主要存在3 次大范围的海水入侵事件(图5)。

第一次海水入侵事件开始于6.4~6.3 cal.kaBP。此时在井头山剖面,Sr 和Ba 含量出现小幅度上升后又较明显下降,因此Sr/Ba 较明显增大(图3a);在鱼山遗址,河姆渡早期文化层(层9)被海相地层(层8)叠压[30],同时伴随Sr 含量的上升(图3b)。Wang等[7]研究显示,该事件是相对海平面上升的结果,影响范围广,在姚江河谷的田螺山遗址造成了古水稻田的废弃[6](图5),甚至在研究区以西的浦阳江流域楼家桥遗址也造成了文化层堆积的中断[39]。这次相对海平面上升还伴随台风事件,例如杭州湾北岸的柘林遗址此时有台风形成的贝壳砂沉积[23],Huang 等[22]推测在杭州湾南岸的乌龟山遗址也有大约6 000 年前的台风沉积。但这次海侵事件的结束时间,在各个遗址不一样,甚至在同一遗址的不同探方也不一样,应该是和探方所在的地貌部位有关[8]。例如,鱼山遗址位于低地平原的T0213S 剖面,该 海 侵 事 件 结 束 于 大 约5 600 cal.aBP(图3b,图5),而位于山麓基岩风化壳上方的T0410W 剖面,则结束于大约6000 年前[7-8]。

第二次海水入侵事件开始于约5.4~5.3 cal.kaBP,结束于约4.9 cal.kaBP(图5)。此时井头山剖面Sr、Ca 含量略有上升,Ba 含量略微下降(图3a);而鱼山遗址T0213S 剖面Sr 和Ca 含量大幅度上升(图3b),同时伴随半咸水硅藻属种的增加[30]。在宁波平原南部的下王渡遗址,自5 315 cal.aBP 发生多次低盐水入侵、且保存大约5 145 cal.aBP 的 台 风 事 件沉积[21,40];在姚江谷地的田螺山遗址,5 400~5 305 cal.aBP 期间喜盐硅藻含量显著增多,同时伴随水稻产量下降[6];另外在杭州湾北岸的柘林遗址,保存了大约5.2~4.9 cal.kaBP 期间由多次台风事件形成的贝壳砂层[23](图5)。综合各遗址的地层记录,推测该阶段的海水入侵主要为台风频发、风暴潮增水导致海水倒灌所致。

第三次海水入侵事件开始于4.5 cal.kaBP 前后(图5),持续时间较长。井头山剖面的Sr 和Ca 含量在大约4 460 cal.aBP 显著增加(图3a);鱼山遗址T0213S 剖面良渚文化层上覆的自然淤积层(层5 和层4)也表现为Sr 含量明显增加(图3b),并伴随海洋硅藻的显著增多[30]。此次事件,鱼山遗址有极端风暴形成的沙脊地貌,其地层记录还指示存在相对海平面的加速上升[7]。下王渡遗址表现为4 575~4 330 cal.aBP 期间沉积物变粗、Sr 含量显著 增 加,良渚人用人工堆土加高地面[21];田螺山古水稻田遗址在大约4 485 cal.aBP 后为海相地层,海侵持续时间长达数千年[6]。

综上所述,宁绍平原东部区域在新石器时代中晚期共有3 次区域性海水入侵事件,第一次和第三次均与相对海平面上升有关,第二次以低盐水入侵为主,推测与极端风暴事件较频繁有关。根据前人多项研究结果,我们推测引发第三次事件的相对海平面上升与全球气候变化有关。研究显示,4.7~4.5 cal.kaBP 太阳辐射强度达到峰值[41];格陵兰岛自大约4.5 cal.kaBP 开始出现人类定居[42],反映此时较暖的气候和冰盖的融化;东南极冰盖接地线于4.3 cal.kaBP 发生后退[43],也反映冰盖的显著融化。因此,此阶段全球气候变暖导致全球多地相对海平面上升。例如澳大利亚西南部的海岸带沼泽地记录了4.5~4.2 cal.kaBP 期间的相对高海面[44]。相对海平面的上升还导致杭州湾沿岸地区频繁的水涝事件,并导致良渚古城的废弃、触发良渚文化的崩溃[32]。

另外,在井头山剖面,三次海水入侵事件都伴随TOC 增加、出现以C3植物贡献为主的泥炭层(图3a),指示滨海低盐沼泽环境的形成;而在鱼山遗址,第一次和第三次海侵事件都导致滨海盐沼退变为潮间带环境[6,30](图3b)。我们推测这是由于井头山遗址距离当时的海岸线较远,且姚江河谷平原已经广泛成陆[37],因此海水的影响较弱,以咸潮入侵为主;而鱼山遗址靠近古海岸线,海水可直接淹没。可见海岸带低地平原不同的古地理环境对海侵事件的响应差异显著,因此在地质历史时期海侵事件的识别中,多地点、多指标的对比都十分必要。

5 结论

(1)在海陆过渡环境,Sr 和Ba 元素的稀醋酸提取态对海水入侵十分敏感。Sr 含量的增加主要由海侵事件贡献;Ba 的低值不但与海水的解吸作用以及海域来沙有关,而且受TOC 含量的影响。

(2)井头山遗址所在的姚江河谷平原,直到大约7 000 cal.aBP 才比较明显地脱离海水影响,成为滨海微咸水湿地环境。

(3)新石器时代中晚期,研究区发生3 次大范围海水入侵事件,分别开始于6.4~6.3、5.4~5.3 和4.5 cal.kaBP,第一次和第三次事件由相对海平面上升所致,第二次主要是频繁的台风事件。

(4)滨海平原不同地理位置对海侵事件的响应存在明显差异,较内陆的井头山遗址3 次事件都以咸潮入侵为主,邻近海岸线的鱼山遗址在第一次和第三次事件中被海水淹没,第二次为咸潮入侵。

——工程地质勘察中,一种做交叉剖面的新方法