儿童期心理虐待对初中生手机依赖的影响:表达抑制与孤独感的链式中介

涂威宇,蔡艳菊,罗莉莉,傅丽萍

(贵州师范大学 心理学院,贵州 贵阳 550025)

0 引言

手机依赖(Mobile phone dependence)是指个体过度和强迫性地使用手机从而对其心理、行为和社会功能造成负面影响的一种成瘾行为[1],包括失控性、戒断性、逃避性以及低效性等特征[2],其对个体的自我发展、社会适应极为不利,会引发抑郁、焦虑,影响睡眠质量、认知能力下降和人际关系不协调等问题[3-4]。有研究发现,手机依赖相对于传统的网络成瘾更具有广泛性和隐蔽性,对个体的身心健康危害更大[5-6]。因此,考察青少年手机依赖的产生机制及其影响因素便显得十分必要且具有意义。

儿童期心理虐待(Childhood psychological abuse)是指监护人对儿童采取的长期、具有损害性的不当行为,分为心理虐待与心理忽视2个维度。心理虐待指儿童抚养者做出的长期不恰当且损害儿童认知功能的行为;心理忽视指儿童抚养者长期忽视且不满足儿童的基本需要并对儿童产生重大危害的行为[7]。根据自我调节缺陷模型(Deficient selfregulation model),手机依赖作为一种外化负性行为,可能会受到个体早期遭受的负性经历影响,即个体早期负性经历会减弱个体自我调控相关负性情绪与负性行为的能力,从而导致手机依赖等外化负性行为增加[8]。也就是说,有过儿童期心理虐待的负性经历的个体更易产生孤独感等内化情绪问题,也更易产生攻击行为、手机依赖等外化问题。郝晨蕊[9]的研究发现,儿童期心理虐待能够显著正向预测个体手机依赖水平,遭受儿童期心理虐待个体会更容易产生手机依赖;程浩等[10]研究发现,儿童期心理虐待能够显著正向预测个体孤独感水平,即遭受儿童期心理虐待个体孤独感水平更高。可见,儿童期心理虐待确实会导致个体负性情绪体验与负性外化行为增加。同时,儿童期心理虐待会影响个体的情绪调节策略使用,表现为遭受儿童期心理虐待的个体更倾向于使用表达抑制策略进行情绪调节[11]。据此,提出假设1:儿童期心理虐待会影响个体孤独感水平、手机依赖水平及表达抑制策略。

情绪调节策略(Emotion regulation strategies)是指管理自身或他人面对情绪刺激时的情绪体验及反应的策略,其使用会影响个体孤独感与手机依赖。目前,广受研究者关注的是Gross学者分出的认知重评策略(Cognitive reappraisal)和表达抑制策略(Expressive suppression)[12]。认知重评策略是指通过改变对潜在的情绪诱发情境的解释来进行情绪调节的策略,表达抑制策略是指通过阻止正在发生的情绪表达行为来进行情绪调节的策略。彭小凡等研究发现,儿童使用情绪调节策略的能力越高,同伴关系就越好且孤独感就越低[13];李媛等研究发现,在大一新生群体中,表达抑制策略的使用能显著正向预测个体手机依赖,而认知重评策略的使用不能显著预测手机依赖[14]。根据补偿性网络使用理论(Compensatory internet use theory)[15],个体在现实生活中使用表达抑制策略压抑自己情绪表达来进行情绪调节,会致使个体为了从别的途径获得情绪表达或社会交往从而过度使用手机导致手机依赖的产生。据此,提出假设2:表达抑制策略能显著预测个体孤独感水平和手机依赖水平。

以往研究显示,孤独感也是手机依赖产生的一个重要影响因素,孤独感与手机依赖关系十分密切,能有效预测个体手机依赖[16-17]。孤独感(Loneliness)是指由于社会交往能力缺失或社会交往严重匮乏产生的一种负性情绪体验,个体在社交过程中若很难体验到愉悦感或参与度就会逐渐产生孤独感[18],其不仅会影响个体的自我控制等认知功能[19],也会影响个体手机依赖、攻击行为等外化问题[20]。除此外,根据Maslow需求层次理论,个体具有交往和尊重的基本需求,当个体因为某种原因产生孤独感,交往与尊重的基本需求难以在现实社交中得到满足时,这种现实情境便会促使个体将交往与尊重的需求转向匿名性、多样性更强的网络媒介来间接获得满足,这样不仅会增加个体使用手机或电脑的时间,同时也会加速个体手机依赖、网络成瘾等不良行为的产生。据此,提出假设3:孤独感能显著预测个体手机依赖水平。

综上,儿童期心理虐待会影响个体表达抑制策略、孤独感及手机依赖,表达抑制策略能显著预测个体孤独感与手机依赖,孤独感会影响个体手机依赖。由此进一步假设:表达抑制、孤独感在儿童期心理虐待与初中生手机依赖关系中起链式中介作用。

1 研究方法

1.1 被试

采用整群抽样方法,选取贵州省2所中学924名青少年作为被试。由于部分答卷缺项太多或作答不认真,故剔除无效问卷51份,共回收有效问卷873份,有效回收率为94.48%。其中男生407人(Mage=13.683,SD=1.120),女生466人(Mage=13.546,SD=1.045)。

1.2 研究工具

1.2.1 手机依赖量表

采用王小辉编制的“初中生手机依赖量表”[21],量表共16个条目,包括戒断性、突显性及强迫性3个维度,采用Likert 5点评分,从“极不符合”到“完全符合”分别计1~5分,总分越高,说明个体手机依赖程度越高。在本研究中该量表的内部一致性系数α为0.804,在初中生群体中具有良好的效度。

1.2.2 儿童期心理虐待量表

采用潘辰等编制的“儿童期心理虐待量表[22]”,量表共23个条目,包括恐吓、忽视、贬损、干涉及纵容共5个维度,采用Likert 5点评分,从“无”到“总是”分别计0~4分,分数越高表明受心理虐待程度越高。在本研究中该量表的内部一致性系数α为0.781,在初中生群体中具有良好的效度。

1.2.3 孤独感量表

采用王登峰修订的UCLA孤独感量表[23],量表共20个条目,其中9个条目为反向计分条目。采用Likert 4点评分,从“从不”到“一直”分别计1~4分,总分越高孤独感水平越高。在本研究中该量表的内部一致性系数α为0.783,在初中生群体中具有良好的效度。

1.2.4 情绪调节量表

采用Gross等编制,赵鑫等修订的“情绪调节量表”,情绪调节量表中文版在中学生中具有较好的信、效度[24]。量表共10个条目,包括认知重评及表达抑制2个维度,其中认知重评共6个条目,表达抑制共4个条目,采用Likert 7点评分,在本研究中该量表的内部一致性系数α为0.789,在初中生群体中具有良好的效度。

1.3 共同方法偏差检验

采用 Harman 单因子进行共同方法偏差检验[25],对原始量表的全部项目进行探索性因素分析。结果显示,共有12个特征根大于1的因子,并且第一个公因子的方差解释变异量为16.89%,远低于临界值40%。所以基本可以排除共同方法偏差对本研究的影响。

1.4 数据处理

使用SPSS 24.0对样本数据进行描述性统计及相关分析;采用Hayes插件PROCESS程序进行中介效应分析,借助偏差矫正的非参数百分位Bootstrap方法,通过抽取5 000个Bootstrap样本,获取参数估计的稳健标准误和Bootstrap置信区间。

2 结果与分析

2.1 各变量间的相关分析

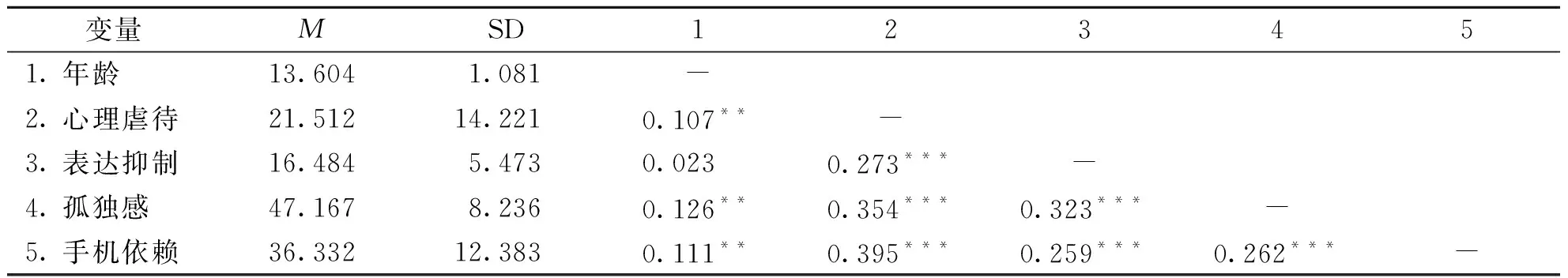

为探讨儿童期心理虐待、表达抑制策略、孤独感与青少年手机依赖的特点,分别用儿童期心理虐待、表达抑制策略、孤独感与青少年手机依赖均分,然后利用描述统计求得均值与标准差。同时,为探讨儿童期心理虐待、表达抑制策略、孤独感与青少年手机依赖之间的相关性,对其进行相关分析,结果见表1。

表1 各变量的描述性统计分析(N=873)Tab.1 Descriptive statistical analysis of variables(N=873)

由表1可见:儿童期心理虐待与表达抑制、孤独感、手机依赖均呈显著正相关;孤独感与手机依赖均与表达抑制呈显著正相关;孤独感与手机依赖显著正相关。变量间的关系支持后续假设的检验。另外,认知重评策略与儿童期心理虐待、手机依赖、孤独感均不相关,故未纳入表1。

2.2 中介效应检验

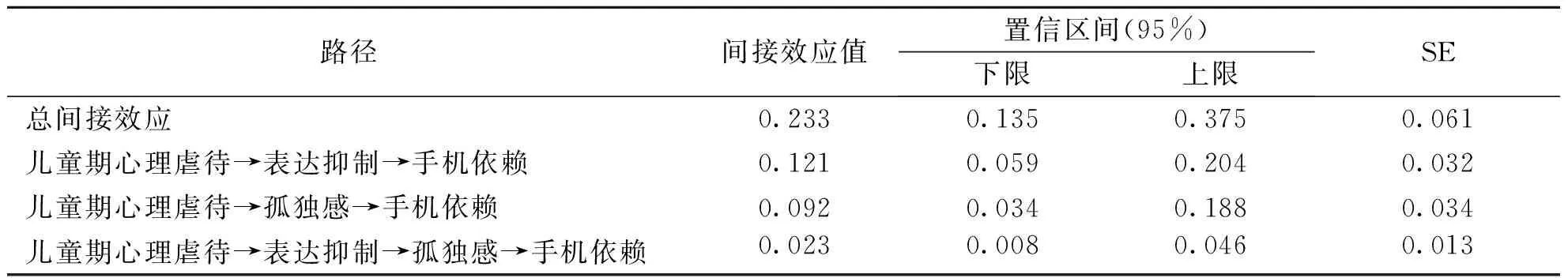

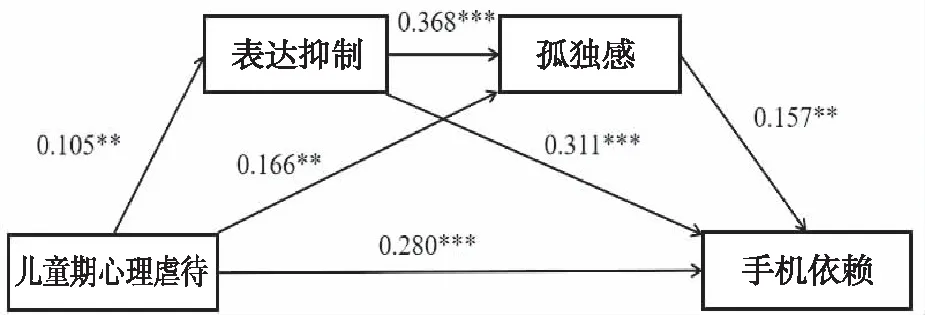

基于儿童期心理虐待、表达抑制、孤独感、手机依赖之间均存在显著正相关,满足了中介效应检验的前提。为了进一步探讨4者之间的关系,以儿童期心理虐待为自变量、表达抑制与孤独感为中介变量、手机依赖为因变量,使用SPSS的宏文件Process,选择模型6,通过自抽样程序(Bootstrap)验证假设的中介作用。自抽样次数设为5 000,采用偏差矫正的置信区间。结果发现(表2):儿童期心理虐待正向预测手机依赖(β=0.280,P<0.001),正向预测表达抑制(β=0.105,P<0.01),正向预测孤独感(β=0.166,P<0.01);表达抑制正向预测孤独感(β=0.368,P<0.001),正向预测手机依赖(β=0.311,P<0.001);孤独感正向预测手机依赖(β=0.157,P<0.01)。其中,总间接效应及3条中介路径的间接效应的点估计以及95%的百分位数Bootstrap的置信区间见表2。

表2 Bootstrap 中介效应分析Tab.2 Results of Bootstrap mediating effect analysis

由表2可知:总间接效应95%置信区间为(0.135,0.375),不包含0,表明总间接效应显著,其效应值为0.23;儿童期心理虐待→表达抑制→手机依赖的间接效应置信区间为(0.059,0.204),不包含0,说明表达抑制的简单中介效应显著;儿童期心理虐待→孤独感→手机依赖的间接效应置信区间为(0.034,0.188),不包含0,说明孤独感的简单中介效应显著;儿童期心理虐待→表达抑制→孤独感→手机依赖的间接效应置信区间为(0.008,0.046),不包含0,说明表达抑制与孤独感的链式中介效应显著。中介效应模型见图1。

图1 链式中介模型图Fig.1 Diagram of chain Mediating model

3 讨论

研究发现,儿童期心理虐待对青少年手机依赖具有直接影响,并且可以通过表达抑制策略的简单中介作用、孤独感的简单中介作用以及表达抑制策略与孤独感的链式中介作用对青少年手机依赖产生间接影响,研究结果支持了本研究的中介假设模型。

3.1 儿童期心理虐待对初中生手机依赖的总效应

本研究表明,儿童期心理虐待对初中生手机依赖有显著的总效应,这与Cristina等的研究结果相一致[26]。该结果表明遭受过儿童期心理虐待的个体确实更容易产生手机依赖行为,这可能是因为儿童期心理虐待会对个体产生多种消极影响[27],其中就包括会减弱个体的社会交往行为与倾向,由此导致个体对于其他外部刺激(如手机、网络游戏)感觉寻求更为强烈,进而致使个体手机依赖倾向增加。

3.2 表达抑制策略在儿童期心理虐待与初中生手机依赖之间的中介作用

本研究表明,儿童期心理虐待通过表达抑制策略使用对初中生手机依赖产生预测作用,具体表现为儿童期心理虐待显著正向预测个体表达抑制策略使用,同时表达抑制策略显著正向预测初中生手机依赖。范于滢[11]在中学生被试群体中发现儿童期心理虐待能显著预测个体情绪调节策略使用;于腾旭等[28]针对8~12岁儿童的研究中,发现认知重评能够成为儿童期心理虐待与攻击行为中的中介变量。而在本研究中,认知重评策略与儿童期心理虐待、手机依赖、孤独感均未发现显著相关。究其原因:可能是于腾旭等对儿童进行了一个关于认知重评策略使用的指导,而本研究并未进行指导,未经指导训练的儿童青少年很难自主使用认知重评策略而偏向于使用表达抑制策略;也可能是因为2个研究采用变量的不同而导致的相关关系与中介路径的不同。

3.3 孤独感在儿童期心理虐待与初中生手机依赖之间的中介作用

本研究表明,儿童期心理虐待可通过孤独感对初中生手机依赖产生预测作用,具体表现为儿童期心理虐待显著正向预测孤独感,同时孤独感显著正向预测手机依赖。Brandon根据绝望理论解释了儿童期心理虐待对自杀行为的影响,其中就提到了儿童期心理虐待会增加个体孤独感致使个体更易出现极端负性行为[29]。根据Maslow的需求层次理论,个体由于现实中的社会交往匮乏而产生孤独感后,尊重与社会交往的需求无法在现实世界中得到满足就会转向网络世界去寻求社交与尊重,容易产生手机依赖与网络成瘾。张亚利等[30]针对孤独感与手机依赖的元分析中发现,孤独感与手机成瘾存在中等程度的正相关。本研究结果与上述研究结果一致,支持了补偿性网络使用理论[23]。

3.4 表达抑制与孤独感在儿童期心理虐待与初中生手机依赖之间的链式中介作用

本研究表明,儿童期心理虐待可通过表达抑制和孤独感的链式中介作用对初中生手机依赖产生影响,表现为儿童期心理虐待显著正向预测表达抑制策略使用,表达抑制策略使用显著正向预测孤独感,孤独感显著正向预测初中生手机依赖。这可能是因为个体遭受儿童期心理虐待后会产生一系列负面影响,导致个体倾向于使用回避的姿态保护自身,不愿积极主动与人交流,社会交往能力降低,进而对生活中的各种情绪倾向于使用表达抑制策略,增加个体孤独感并导致个体手机依赖的增加。本研究结果拓展了儿童期心理虐待与手机依赖之间的中介路径,支持了自我调节缺陷模型与补偿性网络使用理论[23,27],可为初中生手机依赖的科学预防与有效干预提供参考。

4 建议与启示

4.1 建议

1)重视儿童期心理虐待对初中生手机依赖的影响作用。遭受儿童期心理虐待的个体会更可能产生诸如手机依赖等问题。为此,建议在初中生心理健康管理中筛选出有儿童期心理虐待经历的个体,建立动态的监管机制,在他们的生活与学习上提供更多的帮助,以减少他们产生手机依赖等问题的可能性。

2)重视孤独感对初中生手机依赖的影响作用。孤独感主要是由于社会交往出现问题而产生,并会影响个体的行为表现导致更多负面行为产生。为此,建议在初中阶段的学习与生活中,给初中生多创造一些参与社会交往的机会,以促进初中生能合理排解自身的情绪情感,进而积极地参与学习、生活。

3)帮助初中生习得正确的情绪调节策略。在初中生的心理健康课堂中,建议开设一些情绪情感及其调节策略的相关内容,安排一些课堂教学与模拟训练以培养初中生正确使用情绪调节策略的能力,让初中生能够有效地面对学习与生活中的情绪刺激。

4.2 启示

本研究是横断研究,对于解释变量之间的因果关系稍有欠佳,未来可通过纵向研究更好的确定儿童期心理虐待与手机依赖及孤独感、情绪调节策略之间的因果关系。针对情绪调节策略对其他变量的影响,未来还可通过针对情绪调节策略的干预来进行研究。