基于真实情境的初中科学教学促进学生深度学习的策略研究

郑 英

(杭州市景成实验学校,浙江 杭州 310022)

1 用“真实情境”,引深度学习

教师在平时要做一位留心人,多记录、收集一些学生易犯错或感兴趣的素材,作为自己独特的教学资源库。用好这些真实情境,可以提高学生的兴趣,提高课堂专注度,让学生在真实的情境中暴露出原生态的问题,引发学生深度学习。

案例一:一夜长胖的“小面包”

第一步,感知大气压:教师分享去四川西部的贡嘎山脉徒步的经历,出发前夜宿海拔3000 米左右的向导的家里,发现了一个奇怪的现象:密封的食品包装袋鼓起来像个小胖子。为什么会出现这样的现象呢?

第二步,体验大气压:按照课本上三个实验“覆杯实验”“牛奶盒的变瘪”和“瓶中取袋”的要求提供器材,包括玻璃杯、硬纸片、喝空的牛奶盒、吸管、玻璃杯、薄膜塑料袋和橡皮筋等,让小组进行实验设计、实验操作、描述现象并简单解释实验现象。

【设计意图】对于“大气压”这一概念的认识和理解,不同的学生个体之间存在着较大的差异。有的学生知识储备较为丰富,不仅能用大气压的知识解释一些现象,还能对其原理进行分析;但也有部分学生并不十分了解大气压,对于一些相关现象的产生甚至无法与大气压建立联系。因此将课本上的三个实验设计成小组活动的形式,希望达到以下目的:I 进一步暴露学生前概念;II 开展组内同伴合作学习,落实基础知识,使教师能将有限的教学时间更多地运用在方法指导、反馈评价、活动组织等方面;III 体验利用已有实验器材设计实验,用文字描述实验现象,简单解释实验现象的过程,为后续抽象、概括,理性分析做好铺垫。

2 抓“真实现象”,促深度质疑

由于学生的惯性思维,以前所学的概念在一定程度上会干扰后续的一些科学知识的掌握。所以我们要用好书本实验,培养学生在实验和观察中关注异常的现象,多问几个为什么,并能着手逐步研究来促进学生深度质疑能力的养成。

案例二:偏心的盐酸盐

在探究碱与盐发生反应的性质时,书本上安排了分别往氯化铜和氯化铁溶液中滴加氢氧化钠实验,实验现象十分明显。当问学生通过此实验就得出碱能与盐发生反应这一结论你们觉得科学吗?学生异口同声回答不科学,需要取另外的碱或盐重复实验。此时拿出澄清石灰水,让学生重做以上实验,结果发现并没有像前面实验中出现明显的沉淀。对其原因,学生的猜想五花八门,但无一位联想到从氢氧化钠和氢氧化钙溶解性不同的角度来思考。提醒后,学生才明白等量的氢氧化钠溶液和氢氧化钙溶液中所含氢氧根离子数目不同造成实验现象不同。此时,教师立马追问,怎样可以使实验现象更明显,大家想到了多加氢氧化钙。修正后改为试管中先加入2 毫升氢氧化钙,逐滴加入氯化铁,观察到了明显的现象。

这种引发学生认知冲突的实验,可以引发学生更深层次的思考,增加对碱的性质认知,促进知识的有效建构,提升学生思考能力。

3 表“真实观点”,导高阶思维

高阶思维的培养是学生深度学习的核心一环。有时说得清往往比做得出更为重要,所以在平日的教学过程中,学生说的权力既要充分给予,又要指导如何说。在小组合作探究实验之后,要让学生大胆表达,描述实验过程,表达与交流自己的观点,学生在说的时候,教师要学会倾听,评断他所处思维的等级,再进行必要的引导,培养他们分析问题和解决问题的能力[4],进而导向高阶思维。

案例三:电压测量差别较大的原因

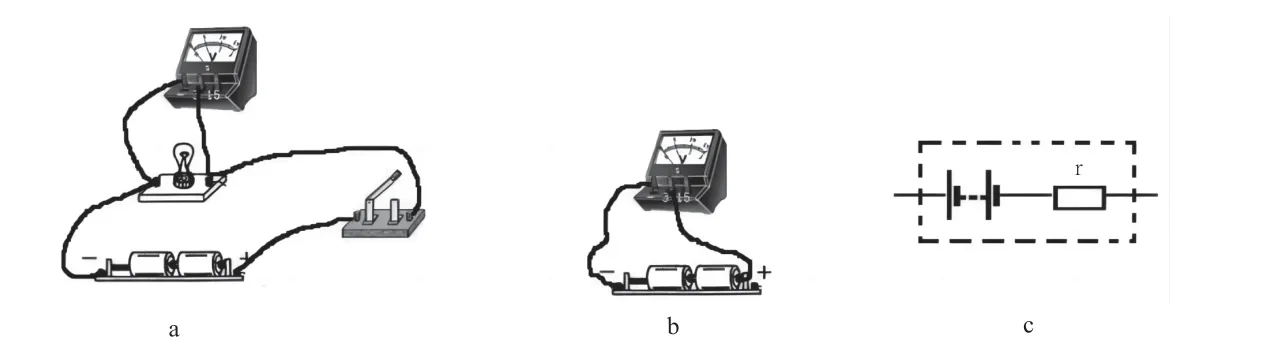

如图所示,学生测量电压时,把电压表直接接在电源两极上(如图1(b)和接入电路(如图1(a))测量时,发现图1(a)测量结果比图1(b)小。

图1 (a)把电压表直接接入电路;(b)把电压表直接接在电源两极上 ;(c)理想电源的等效模式图

问:电源接入如图1(a)所示电路后,用电器对应电压的测量结果应该和图1(b)的测量结果相同才对。而实际上测量结果却明显小于图1(b)测量结果,是什么原因呢?

学生的猜测多种多样。首先提示学生电压表的内阻很大,流过电压表的电流可以忽略不计。接下来让同学们清楚图1(a)中有电流,图1(b)中的电流可以忽略不计。会不会是图1(a)中有电阻分走了一部分电源电压,电压表只能测得电源电压的一部分,所以较小?而图1(b)由于电流可以忽略,没有分压,所以电压表测出了电源两端的所有电压,因此测量值较大。最后从导线和开关的组成材料,长度,横截面积着手分析,让学生认识到导线、开关的电阻都很小,都可忽略不计;在图1(a)中除了导线,开关以外,能与灯泡分电压的就只剩下电源,说明电源内部有电阻,也就电源内阻。

经过这样的严谨推理,可以让学生意识到电源内部存在电阻,在电路中有电流时,可以和电路中的其他用电器一样参与电源分压。引导学生画出如图1(c)所示理想电源的等效模式图(如图1 所示)。

4 连“知识组块”,构关联思维

当理论走向实践时,教师习惯使用一个示范例题讲解分析,而且问学生是否理解。这个阶段停留在陈述性知识阶段,学生均表示可以理解。但继续展示相关的新问题时,却发现仍然只有部分学生能够完成任务。真正的知识是与情境相连的,能力往往是知识与对应情境的合成“知识组块”[3],在“知识组块”中进行互相的关联探究与深度分析,可以有效促进学生的学习。

案例四:一块冰漂浮在杯中水面上,冰块融化后液面如何变化?

液面变化问题学生掌握情况往往不尽如人意,因此我们把讲授情境及过程作改进。

实验:取一个陶碗,使其漂浮在大容器中,再使陶碗下沉,分别记录水面。观察现象,并分析原因。

现象:碗沉下后,液面下降。

原因:漂浮时浮力等于重力。下沉时,浮力小于重力。根据阿基米德原理,产生的V排发生变化,则液面发生变化。

此为组块1。理解之后,引导学生对比其与组块2 冰块漂浮两者有何不同。

此时提出两个问题:

a.原先两者的状态相同:漂浮。浮力等于重力。

b.冰块熔化与碗下沉后的状态不相同,一为悬浮,一为下沉。

很明显,学生因为已经有事实的情境中理解了碗的液面下降,是因为浮力变小,小于重力,故V 排变小,液面下降;而现在悬浮与漂浮浮力与重力的关系不变,则V排不变,液面不会发生变化。此为组块2。对组块1 的分析,促进了组块2 的理解。

这两个问题解决之后,再进一步进行新的问题的引入,组块3:冰块中有铅粒,冰块融化后液面如何变化?

解决这个问题,也可以从事实的情境中引入。组块4:取刚才的碗,在碗里加入水,使其漂浮在水面上。然后将水倒回到容器中,观察液面如何变化。

可以从组块1 和组块2 中寻找与组块4 的关联,进行分析。

分析:因为碗并未出现下沉,始终处于漂浮状态,故碗对液面的变化不产生影响。而碗中水倒出后,假想为某一物体,此物体与容器中水的密度相同,故应为悬浮状态,取出前后浮力均等于重力,故V排不变,液面不变。

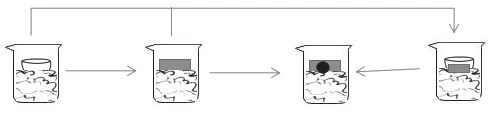

回到组块3 上,对比组块3 和组块4,发现未熔化的冰块与漂浮的小碗起到了同样的作用:漂浮。而冰块融化后,在组块2 中已经分析清楚,由漂浮变为悬浮,对液面也没有影响,则产生影响的则为“冰中的铅粒”和“小船中的水”两者的区别。这里所用到的知识与组块1 又遥相呼应起来(如图2 所示)。

图2 液面变化问题情境讲授情境过程图

用实验引入,组合成不同的知识组块,通过对比、分析、概括、综合,引导大家反思到此类问题的核心:前后浮力与重力的关系;浮力的变化与V排的变化;V排的变化和液面的变化。这样,在解决此类问题,无论其如何变化,学生都可清晰地找到突破口,从而建立起此类问题牢固的认知结构。

5 拓“真实探究”,展深度思维

家庭实验是第二课堂,它不但可以解决平时课时不足、实验研究不充分带来的缺陷,它也是对已学内容的回顾和升华,提升学生实践动手能力,创新思维很好的一条补充途径[5]。

案例五:课后设计实验证明滑动摩擦力与压力有关而与重力无关

将套有细线的蹄形磁铁竖直放置在玻璃上,用弹簧测力计钩住绳子,然后匀速向左拉动玻璃,读出测力计的示数F1;然后在玻璃下面放上铁盒,再匀速向左拉动玻璃,读出测力计的示数为F2,然后比较F1和F2大小。

设计意图:通过比较,1 号示数小,2 号大。这与学生先前的认知产生了矛盾,为什么同一块蹄形磁铁所受的重力相同,读数却不同呢?这会引发学生的思考。

首先弹簧测力计的示数即为蹄形磁铁所受的摩擦力大小,因为蹄形磁铁与玻璃在滑动过程中,蹄形磁铁相对于地面保持静止,蹄形磁铁受力平衡,在水平方向上,弹簧测力计的示数在数值上等于蹄形磁铁所受滑动摩擦力大小。这会引发学生思考,不是重力影响的摩擦力大小,那是什么原因呢?这个时候学生就会想到第二次实验时,玻璃下面垫有铁盒。由于磁铁和铁盒之间存在吸引力,磁铁除了受到重力以外,还会受到铁盒对它向下的吸引力,即第二次实验时蹄形磁铁对玻璃的压力大于磁铁自身的重力。最终在认识上达成一致:在接触面的粗糙程度相同时,压力越大,滑动摩擦力越大。以此来突破难点“滑动摩擦力与压力有关而与重力无关”,而且该实验用品简单常见,操作方便。