黄河流域中心城市高质量发展空间网络结构特征分析

刘洋,马静

(宁夏大学 经济管理学院,宁夏 银川 750021)

2019年9月,习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上发表重要讲话,将“黄河流域生态保护和高质量发展”明确为 “重大国家战略”。2020年1月,习近平总书记主持召开中央财经委员会会议再一次强调,要推动沿黄地区中心城市及城市群高质量发展[1]。中心城市已成为区域经济发展中最重要、最具活力的经济增长点和集聚地,是引领高质量发展的重要动力。作为辐射和带动区域经济社会发展的领头羊,中心城市深化高质量发展将是协同推进黄河流域大保护和大治理的关键[2]。中心城市的集聚效应不仅可以减少生态敏感区域人类活动,有助于黄河流域进行生态修复和环境保护,提高整个流域人口和经济活动的空间集聚度,缓和流域人地矛盾并提升经济空间发展效率,还能加快中心城市和周边地区转型发展,增强地区间经济联系,从而推动黄河流域高质量发展[3]。党的十八大以来,以国家中心城市引领带动的京津冀、粤港澳大湾区、长三角等地区的发展经验表明,高质量发展的中心城市可以优化区域发展格局,带动整个区域经济的高质量发展。因此,推动黄河流域中心城市高质量发展,既适应黄河流域经济社会发展的内在要求,也是我国区域经济发展格局的必然选择。

黄河流域横跨9个省区,中心城市包括太原、呼和浩特、济南、青岛、郑州、西安、兰州、西宁、银川。流经的九个中心城市发展水平空间差异较大,在经济社会发展中呈“上游落后、中游崛起、下游发达”的阶梯状分布。以流域连结的中心城市发展各有其自身规律又相互联系,因此,在推进黄河流域生态保护和高质量发展国家战略背景下,全面解构黄河流域中心城市高质量发展空间特征和网络联系、明确各城市高质量发展定位,为发挥黄河流域中心城市带动引领作用,优化黄河流域高质量发展整体空间格局,协同推动黄河流域生态保护和高质量发展提供了重要参考,具有重要现实意义。

现有对黄河流域高质量发展的定量研究多数是从省级层面对高质量发展的各个方面进行水平测度和效率评价,研究方法多以构建高质量发展评价体系,利用层次分析法、熵权法等对地区经济高质量发展进行综合评价,或以DEA方法进行高质量发展效率评价[4-6]。关于黄河流域中心城市的研究还较少,指标构建未充分考虑到中心城市发展特点,没有考察黄河流域各中心城市高质量发展的空间关联性、关联强度及其变动趋势和整个流域中心城市高质量发展的空间特性及空间格局演化。因此,本文首先结合黄河流域高质量发展内涵与中心城市发展内涵,构建黄河流域中心城市高质量发展指标,利用动态因子分析法计算中心城市高质量发展水平并分析其差异性特征,再基于网络结构视角,构建修正引力模型确定各中心城市空间关联关系,采用社会网络分析方法对黄河流域中心城市高质量发展的空间网络结构特征进行探究。

1 黄河流域中心城市高质量发展评价体系构建

1.1 评价体系构建

现有关于黄河流域高质量发展指标的构建大多从新发展理念角度进行延伸,徐辉等[7]从经济发展、创新驱动、民生改善、环境状况和生态状况五个维度评价了黄河流域高质量发展水平;任保平和张倩[8]建立了分类发展、协同发展、绿色发展、创新发展、开放发展的高质量发展模式。大部分学者都强调生态保护是黄河流域高质量发展的基础,要以生态优先为发展理念构建黄河流域高质量发展模式和评价体系[7,9-10]。构建黄河流域中心城市高质量发展评价体系,不仅要依据新发展理念内涵,充分考虑黄河流域自身发展条件的特殊性,还应该考虑到城市高质量发展特点与中心城市功能,从而准确界定黄河流域中心城市高质量发展的经济内涵和特征。

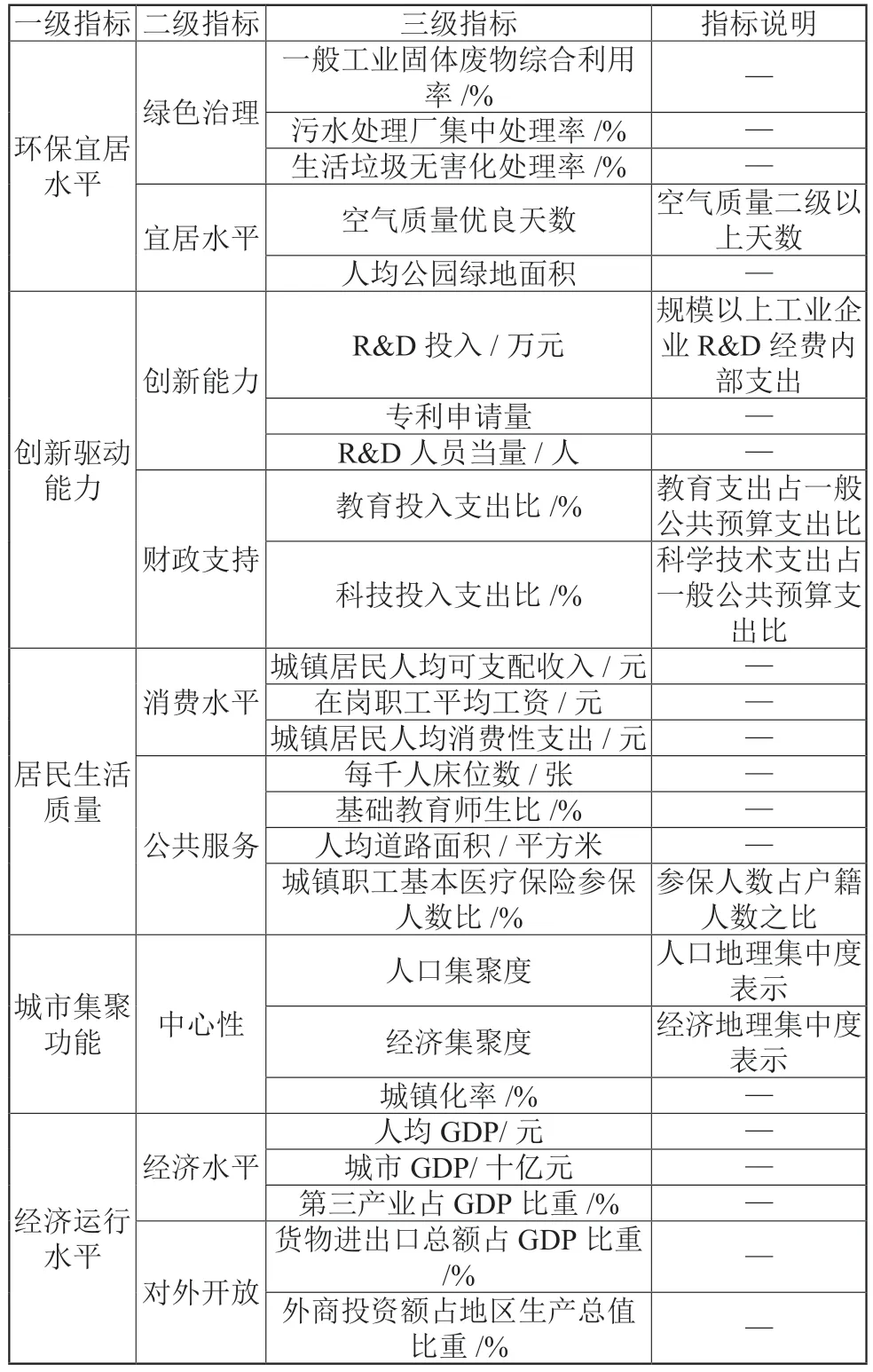

城市的高质量发展强调以人为本的发展理念[11],由衡量城市的扩张与城镇化率逐渐转变为居民生活满意度与幸福感是否得到有效提升[12],具体体现为城市建设、基础设施、公共服务、人居环境等[13]与人民美好生活需要息息相关的城市服务水平的提高。而中心城市作为辐射和带动区域经济社会发展的龙头,其高质量发展还需要考虑到城市集聚功能与促进区域经济联系、协调区域发展的作用。综上,黄河流域中心城市高质量发展应既能够体现黄河流域高质量发展的特殊性,又能够体现中心城市的功能性。因此,本文结合已有研究,在指标选取上融入城市发展指标和中心城市功能指标,最终从环保宜居水平、创新驱动能力、居民生活质量、城市集聚功能、经济运行水平五个维度,以期更好地对黄河流域中心城市高质量发展水平进行测度。

(1)环保宜居水平。中心城市的环保宜居水平一方面反映出城市绿色治理能力,另一方面体现城市生态宜居水平。本文充分考虑城市的绿色治理及城市人居功能性特征,重点从污染物利用处理与城市生活空气质量、绿化水平方面来选取指标,以合理反映城市环境保护与生态宜居状况。

(2)创新驱动能力。中心城市的高质量发展也体现在以科技创新促进新旧动能转换能力上,本文采用规模以上工业企业R&D内部经费投入、R&D全时人员当量以及专利申请量表征科技创新能力,以科技创新能力与政府在科技与教育上的财政投入反映中心城市的创新驱动能力。

(3)居民生活质量。城市的高质量发展必须立足于人民对美好生活的需要,人民生活富裕,医疗、教育、社会保障等公共服务资源分配均等,因此选取城镇居民消费水平及公共服务相应指标合理反映居民生活质量。

(4)城市集聚功能。中心城市集聚效应可以强化黄河流域内要素区际间的流动和融合,缓解流域内人地矛盾和发展不平衡。宏观上,本文综合考虑黄河流域内人口、经济、地理面积等因素,使用人口地理集中度和经济地理集中度衡量黄河流域人口与经济的空间分布及集聚状况,反映中心城市在整个流域内的中心性。微观上,使用城镇化率反映城市建设中心性。人口地理集中度、经济地理集中度计算公式如下:

(5)经济运行水平。经济发展是城市发展的动力,中心城市经济发展的高质量体现在城市的经济水平、对外开放程度等方面,人均GDP反映经济发展价值创造,第三产业占GDP比重反映产业结构质量,进出口总量占GDP比重与外商直接投资反映对外开放水平。以上具体指标如表1所示。

表1 黄河流域中心城市高质量发展评价指标

1.2 测度方法

根据黄河流域高质量发展的内涵以及中心城市功能特征,黄河流域中心城市高质量发展不仅体现在经济高效的增长,还体现在环保宜居水平、创新驱动能力、居民生活质量、城市集聚功能、经济运行水平多维度的共同发展。在以上高质量发展维度中,各个因子之间存在某些共性因子,同时各因子也在不断发展变化,因此,本文将运用动态因子分析法[14],从变量群中提取共性因子将相同本质的变量归入一个因子,并研究该公共因子的贡献度。通过因子得分可以得出不同因子的重要性指标,并根据这些指标的重要性来识别各个中心城市在高质量发展中首先要解决的问题。

1.3 数据来源

本文数据来自CEIC中国经济数据库、各城市国民经济和社会发展统计公报、《中国城市统计年鉴》和相关城市统计年鉴公布的2009—2019年太原、呼和浩特、济南、青岛、郑州、西安、兰州、西宁、银川等9个中心城市的相关数据,缺失值根据数据性质采用插值法或上一年数据补齐。

2 黄河流域中心城市高质量发展水平测度分析

根据上文的评价指标体系以及测算方法,本文对黄河流域九个中心城市2009—2019年的高质量发展水平进行测度,获得11年9个中心城市高质量发展指数以及各个维度的得分情况,见表2。

表2 黄河流域中心城市高质量发展指数及维度指数

2.1 黄河流域中心城市高质量发展水平比较

高质量发展水平指数由高到低排名依次为青岛、西安、济南、郑州、太原、呼和浩特、兰州、银川、西宁,基本呈现上、中、下游阶梯状分布的区域非均衡特征。从各维度来看,黄河流域上游地区普遍在经济运行水平、创新驱动能力、城市集聚能力维度上表现较弱。

总体来看,黄河流域中心城市的高质量发展指数排名与各个维度发展排名并不具有完全一致性,高质量发展指数排名靠前和靠后的中心城市在其他各维度都各有其优势和短板,说明各中心城市影响高质量发展水平因素的影响因子大小不一;在高质量发展的各个维度中,创新驱动能力、经济运行水平两个维度的排名与综合高质量发展指数排名基本能够保持一致,说明这两个维度的影响因子较大,对综合高质量发展指数提升的贡献度也最大。

2.2 黄河流域中心城市高质量发展水平时空特征

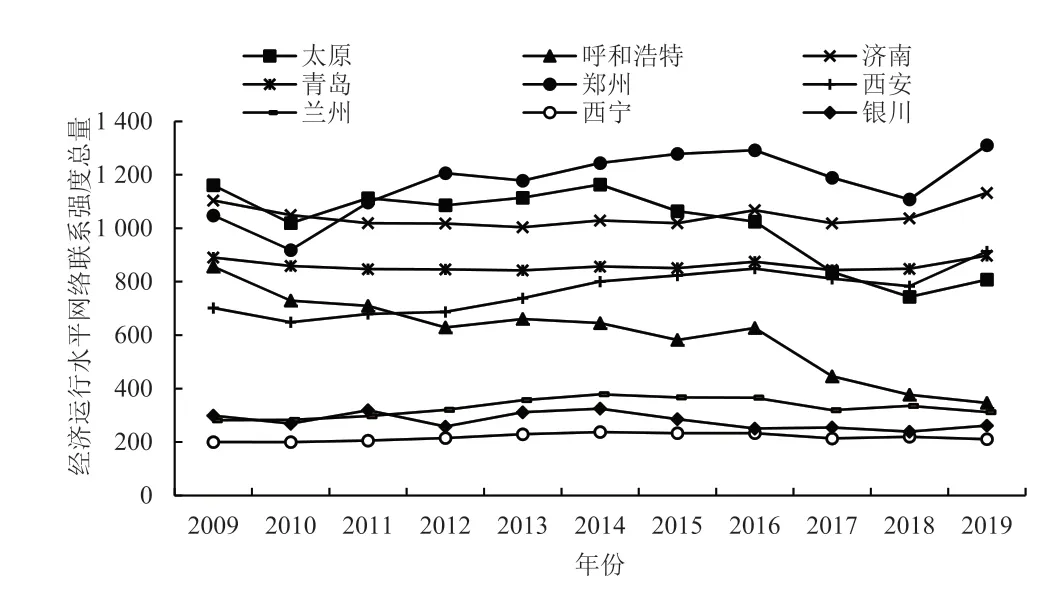

为了能更直观地展示黄河流域中心城市高质量发展水平的时空特征,本文将测度结果标准化处理为20~100之间,绘制各中心城市的高质量发展趋势,如图1所示。

图1 黄河流域中心城市高质量发展水平时空特征

总体来看,2009—2019年,黄河流域中、下游地区城市的高质量发展较快,发展差距逐渐缩小;上游地区中心城市高质量发展较为缓慢,具有不同程度的下降趋势,且发展水平较弱;上、下游之间中心城市高质量发展水平存在较大差异,并且差异出现了变大的趋势。

3 黄河流域中心城市高质量发展空间网络结构特征分析

从古至今,由于黄河流域的水利、环境、航运、人口由中、上游向沿海地区变迁等因素,流域城市之间存在自然的联系,各种生产要素会在流域内流动形成复杂的网络结构,因此,黄河流域中心城市的网络研究可为整个流域的协调和高质量发展规划提供思路。社会网络分析法在近年来被广泛应用于各种网络组织结构分析,已有少数学者将社会网络分析法引入黄河流域的空间组织结构分析,考察流域内地区间的整体网络特征、密度、结构。Chai等[15]基于城市间双向“时间距离”修正的引力模型研究了黄河流域城市间人口和经济联系的网络强度和结构,刘海洋等[16]基于腾讯人口迁徙大数据对黄河流域城市人口流动网络联系的区域差异性和空间指向性进行了分析,他们都得出黄河流域城市间的连接强度普遍较低的结论。现有关于黄河流域城市网络的研究鲜有以多因子的高质量发展视角进行网络分析。据此,本研究将通过关系数据探索各中心城市高质量发展之间的关系。

为了能够继续揭示黄河流域中心城市高质量发展的空间网络结构特征及其变化趋势,本文首先将黄河流域各中心城市高质量发展指数进行标准化处理,以便后续能更好地观测到各中心城市在高质量网络结构的空间特征与地位。之后选用修正后的引力模型计算出黄河流域中心城市高质量发展水平指数的关系矩阵和网络联系强度,采用社会网络分析法对黄河流域中心城市高质量发展的空间网络结构进行研究。

此外,由于在黄河流域中心城市高质量发展水平的比较分析中发现,在高质量发展的各个维度中,创新驱动能力、经济运行水平对高质量发展指数的贡献度最大,因此,本文也将对这两个维度进行空间网络结构特征分析,以进一步探讨黄河流域中心城市在创新和经济上的空间关联情况。

3.1 黄河流域中心城市空间网络联系强度

选用修正后的引力模型[17-18]计算分析黄河流域中心城市高质量发展指数的空间关联关系。城市i与城市j的高质量发展水平空间关联引力模型计算公式如下:

式中:Fij为i市和j市高质量发展空间网络联系强度,mi和mj分别代表i市和j市的高质量发展指数,dij代表两市之间的距离(km),kij代表i市和j市之间高质量发展联系的贡献率,TFij为地区i、j间的空间网络联系强度总量。根据修正的引力模型得到城际高质量发展的引力矩阵,并计算出各年空间网络联系强度总量。城际的地理距离以ArcGIS计算而得的各中心城市之间的球面距离表示。其他维度的网络联系强度也据此方法计算得出。

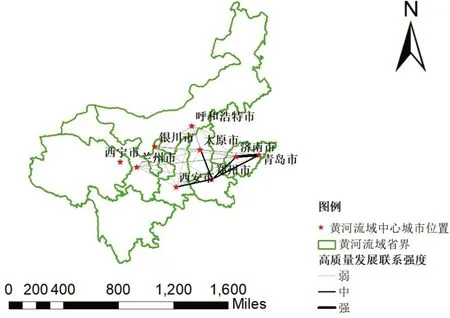

根据上述公式计算得出黄河流域中心城市高质量发展以及各个维度的网络联系强度,并以此绘制联系强度示意图。图2为黄河流域中心城市高质量发展联系强度示意图,总体来看,黄河流域中心城市间的高质量发展网络联系处于较低水平,仅有济南和青岛之间存在强联系,这是由于其地理位置靠近并且在同一省级行政区划内联系强度较高;郑州分别和西安、太原、济南、青岛之间存在中等强度联系,联系链条数量最多,因此郑州可以看作是黄河流域高质量发展的极化中心;流域内其余城市之间仅存在弱联系,且西宁与其他城市均无联系,在黄河流域中心城市的高质量发展网络中成为孤立点。

图2 黄河流域中心城市高质量发展联系强度示意图

图3为黄河流域中心城市创新驱动能力联系强度示意图,西安与郑州、郑州与济南、济南与青岛在创新方面都具有强联系,说明这些城市之间的创新合作更为密切。由于西安云集众多双一流建设高校和航空航天工业科研院所,在黄河流域中心城市的创新网络中成为中心地带,与兰州、太原、郑州、济南和青岛均存在中等或强联系。尽管西安与西部地区城市地理距离较近,但仅与兰州存在中等强度的创新联系,与其他西部城市均只有弱联系。

图3 黄河流域中心城市创新驱动能力联系强度示意图

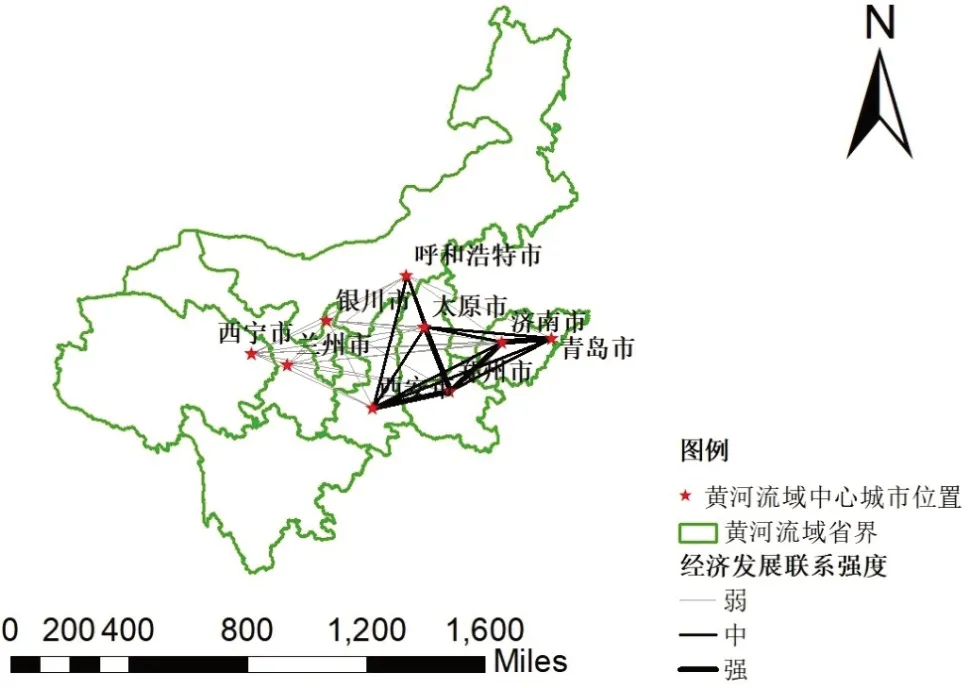

图4为黄河流域中心城市经济运行水平联系强度示意图。总体来看,经济的联系强度表现出鲜明的上、下游空间分异,黄河流域中、下游地区中心城市之间的经济联系强度均为强联系和中等强度联系,下游与上游地区的中心城市之间仅为弱联系,而同为上游地区的城市之间也仅存在弱联系。

图4 黄河流域中心城市经济运行水平联系强度示意图

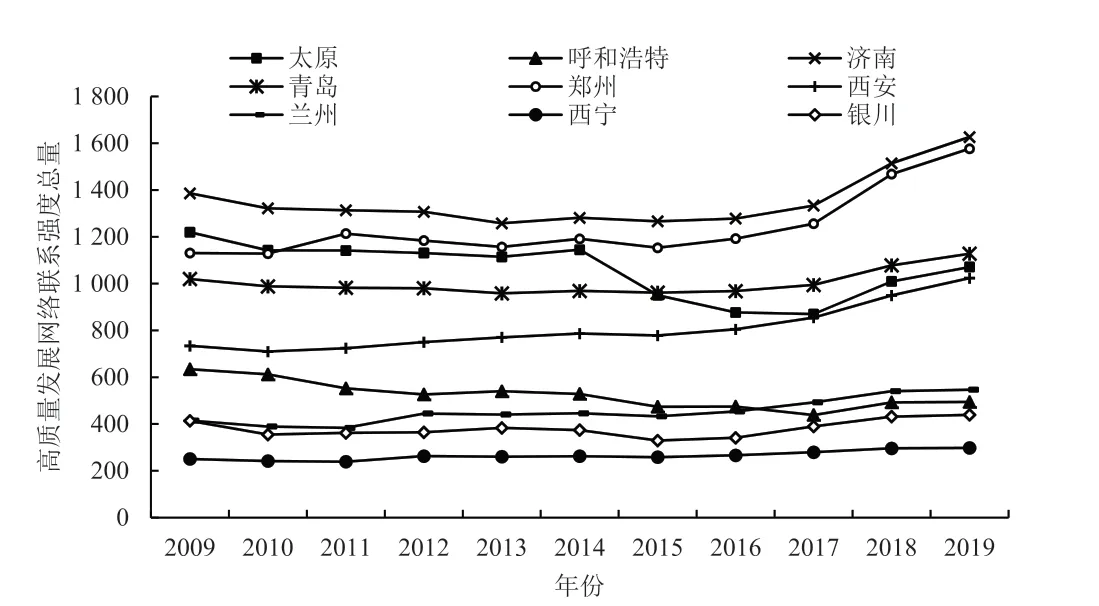

黄河流域中心城市高质量发展网络联系强度总量变化趋势如图5所示,可以看出2009—2019年大部分黄河流域中心城市的高质量发展网络联系强度总量呈现递增趋势,济南与郑州递增速度明显。虽然济南与郑州在黄河流域中心城市高质量发展指数中排名第三与第四,但是在中心城市的高质量发展网络联系强度总量排名第一与第二,在黄河流域中心城市间起到联系各城市的桥梁作用较强。尤其郑州作为国家重要交通枢纽,凭借其优越的地理位置与不断提高的高质量发展水平,逐渐成为黄河流域中心城市高质量发展空间联系网络的中心地带。

图5 黄河流域中心城市高质量发展网络联系强度总量变化趋势

黄河流域中心城市创新驱动能力和经济运行水平的网络联系强度总量变化趋势如图6、图7所示。在创新驱动能力网络联系强度中,济南和郑州的联系强度总量较强,但是济南有逐渐被郑州赶超的趋势,青岛有逐渐被西安赶超的趋势;太原的创新联系强度总量出现下降趋势,西北地区的兰州、西宁、银川和呼和浩特整体创新网络联系强度总量较弱,中东部与西部差异较大。在经济运行水平网络联系强度中,郑州、济南的经济联系强度总量较为强势,整体呈现递增趋势,在经济上起到联系各中心城市的作用较强;太原的经济联系强度总量排位在2014年以前较高,名列第一和第二位,但2014年后出现了较为明显的下降趋势,并逐渐被西安、青岛赶超。

图6 黄河流域中心城市创新驱动能力网络联系强度总量变化趋势

图7 黄河流域中心城市经济运行水平网络联系强度总量变化趋势

总体来看,黄河流域中心城市的高质量发展水平、创新驱动能力、经济运行水平的网络联系强度均表现为明显的空间分异和非均衡分布特征,东部地区的网络联系强度总量整体高于西部地区;创新驱动能力网络联系强度总量与高质量发展网络联系强度总量更趋于一致,表明城市间的创新联系与高质量发展联系具有一定的关联,具体而言,创新联系强度总量较高的城市往往表现出较好的高质量发展联系,而创新联系强度总量较弱的城市往往高质量发展联系也较弱,创新联系是提升高质量发展联系的重要切入点。

3.2 黄河流域中心城市高质量发展空间网络结构

3.2.1 网络密度

网络密度衡量了黄河流域中心城市高质量发展网络关系的数量及复杂程度,网络关系数越多,则网络密度越大,表示网络对各个中心城市产生的影响越大。对黄河流域中心城市高质量发展及创新驱动能力、经济运行水平、环保宜居水平、经济集聚能力和居民生活质量五个维度的空间关联关系矩阵以各矩阵均值为阈值进行二值化处理,计算得出的网络密度如表3所示。

表3 网络密度

由表3可以看出,黄河流域中心城市之间网络密度偏低,城市间联系较弱;创新驱动能力与高质量发展的网络密度一致;经济运行水平网络密度较其他维度稍高,说明在黄河流域各中心城市中经济联系相对其他维度联系较多,而环保宜居水平联系最弱,说明黄河流域协同治理存在一定的行政区划分割制约。要想充分发挥各中心城市和地区间在高质量发展方面的联动性,需要在创新、经济、环保、集聚和民生方面展开进一步的合作。

3.2.2 个体中心性

个体中心性分析是对黄河流域中心城市高质量发展空间网络结构特征的分析,主要分析各城市在网络中的中心程度,揭示了各中心城市在高质量发展网络中的地位和作用。其中,中心度分析可以反映黄河流域各中心城市的对外交流能力,表征其对外辐射和接收外界辐射的程度,该指标值越大,表明该城市与其他城市联系越多,中心性越强。表4显示济南在黄河流域中心城市高质量发展网络中中心度最高,因为其经济、创新、集聚等方面发展水平较高,在黄河流域高质量发展空间关系网络中起到的联系作用较强。虽然济南在黄河流域中心城市中高质量发展指数排名为第三,但是较其他中心城市具有更明显的地理区位优势,并能充分发挥其经济龙头优势和省会城市的行政优势,设立新旧动能转换先行区,加速科创资源集聚,因此在黄河流域中心城市高质量空间关联网络中具有较高的联系能力。郑州虽然在黄河流域高质量发展指数水平中排名第四,但是在高质量发展空间关联网络中名列第二。作为黄河战略的重要中心城市,郑州把黄河流域生态保护和高质量发展战略的实施与建设国家中心城市相统一,凭借其地理区位优势,充分发挥“枢纽+物流+开放”的比较优势,构筑国家内陆高水平开放高地,因此在黄河流域内也具有较高的联系能力。

表4 黄河流域中心城市高质量发展中心度排名

总体来看,黄河流域中心城市高质量发展水平、创新驱动能力、经济运行水平和城市集聚能力的中心度都呈现了明显的空间分异,其在高质量发展、经济运行水平、创新驱动能力、城市集聚能力上都体现出东部地区中心度更高,对外辐射能力较强,对黄河流域高质量发展的引领带动作用更强。西安虽地处西部地区,但由于其是国家中心城市,因此在以上维度中表现较好,而兰州、银川、西宁在以上维度中中心度都普遍较弱,在黄河流域高质量发展中的作用和定位不明显,贡献度较低。

3.2.3 块模型

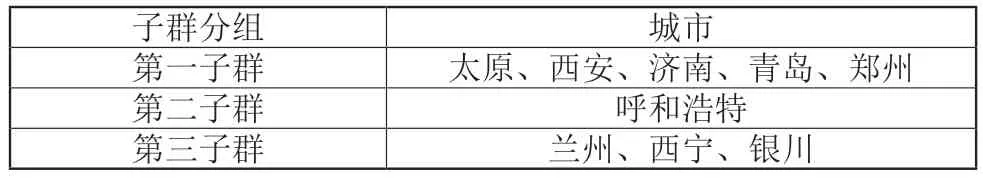

首先,借助UCINET软件的CONCOR方法对引力模型计算得出的黄河流域中心城市高质量发展的空间网络结构二值矩阵进行聚类分析,来探讨整体关系网络中的子群结构。将最大区分烈度设置为2,结果的拟合优度为0.765,子群分组结果如表5所示,可以看出子群分布最为明显的特征是按照高质量发展水平的中心度接近程度进行分布。其次,再根据子群分组计算各子群之间的密度矩阵,将密度矩阵中大于整体网络密度0.28的值设置为1,反之为0,得到像矩阵,如表6所示。

表5 黄河流域中心城市子群成员分布

表6 黄河流域中心城市高质量发展指数关联网络子群像矩阵

从表6可以看出,第一子群和第二子群具有联系,但是第二子群与第一子群之间并没有产生互惠,第二子群不向第一子群发送关系只接收关系,可以认为在黄河流域中心城市高质量发展关联网络中第一子群的郑州、济南、青岛、西安、太原具有较高的地位,而第二子群的呼和浩特实力较弱,无法对第一子群产生溢出效应。孤立点为第三子群,这些城市不与其他子群之间发生联系,虽然兰州、西宁和银川地理位置接近西安,但是并没有与西安建立深度的联系与合作关系,深处内陆地区的西北三市开放程度较低,经济发展水平较弱,交通物流水平欠发达,是其成为黄河流域中心城市高质量发展空间关联网络子群中“孤立点”最主要的原因。

4 研究结论与政策建议

本文利用动态因子分析法对黄河流域9个中心城市2009—2019年的高质量发展水平进行测度,获得11年中心城市高质量发展指数以及各个维度的得分情况,选用修正后的引力模型确定黄河流域中心城市高质量发展及各维度的空间关联关系,采用社会网络分析法的网络密度、中心度和块模型对黄河流域中心城市高质量发展空间网络结构特征进行分析,得出以下结论:第一,黄河流域中心城市的高质量发展水平空间差异较大,上游地区中心城市高质量发展较为缓慢还具有不同程度的下降趋势,且发展水平较弱;中、下游地区城市的高质量发展水平较快,下游城市间的高质量发展水平差距逐渐缩小,但是上、下游之间中心城市高质量发展水平依然存在较大差异,并且马太效应逐渐显现。第二,高质量发展和各维度的网络联系强度均表现为明显的空间分异和非均衡的分布特征,东部地区的网络联系强度整体高于西部地区,东西部城市之间联系较弱,西部地区城市之间的联系也较弱。从网络联系强度的变化趋势来看,网络联系也存在东西部地区差异的马太效应。第三,中心城市高质量发展的整体网络密度较低,黄河流域内城市间网络联系松散,城市间创新、经济、集聚、环保、民生等方面的合作与联系都较弱,尤其是环保方面的网络密度最低,说明黄河流域的协同治理受到地理条件和行政分割等因素制约,不利于上、中、下游利益兼顾和推进共同治理。由此可以看出,黄河流域各个中心城市之间缺乏有效的协调合作机制,经济发展较好的城市也只与发展程度类似的城市联系相对紧密,这些中心城市之间独立发展的问题比较严重,共同推动黄河流域生态保护和高质量发展协同合作、协调发展的机制尚未形成。

研究还发现,黄河流域中心城市的高质量发展水平排名与各个维度发展水平排名并不具有完全一致性,高质量发展指数排名靠前和靠后的中心城市在其他维度都各有其优势和短板,在共同推动黄河流域生态保护和高质量发展进程中,各中心城市应该发挥各自优势创造新的增长点,利用优势带动补齐短板。研究还识别出创新驱动能力、经济运行水平两个维度对中心城市高质量发展的影响较大,对高质量发展水平提升的贡献度也最大。与此同时,城市间的创新联系在黄河流域整体高质量发展空间网络结构中具有重要作用,是促进区域高质量发展的动能和提升高质量发展的重要切入点。要想充分发挥各中心城市和地区间在高质量发展上的联动性,不仅需要在经济、环保、集聚和民生方面展开合作,还要更进一步重视中心城市间的创新联系与创新合作。