少数民族地区旅游景区低碳转型评价研究

——以湘黔桂“侗文化”旅游圈为例

胡芳,刘鸿锋

(广西大学 经济学院,广西 南宁 530004)

2021年10月,国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,明确提出“将碳达峰、碳中和目标要求全面融入经济社会发展中长期规划”,并强调“提升服务业低碳发展水平”。同年12月,国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》,指出“支持革命老区、民族地区、边疆地区和欠发达地区发挥特色旅游资源优势,加快旅游产品培育”,且再次对旅游业生态保护、绿色发展和民生改善相统一提出了具体要求。这充分说明旅游业作为民族地区经济发展的支柱型产业,在创造更大的发展成果的同时,也应重视向低碳化发展方式转变。少数民族地区拥有丰富独特的旅游资源,国家政策和资金的倾斜为民族地区旅游业发展注入了新动力。然而民族地区生态环境较为敏感脆弱,旅游业快速发展的同时,碳排放增加对其生态保护带来不利影响[1]。景区低碳化转型与提高民族地区旅游业发展质量息息相关。

侗族文化地区地处湘、黔、桂三省区毗邻之地,地域广阔。核心区域为通道、三江和黎平三县,是中国南部方言侗族文化最为集中的区域,在民族地区中独具特色,具有一定的代表性。优质的自然和人文资源为旅游业提供了良好的发展条件,游客人次逐年增加。2018年,侗文化区游客到达人次超过9 000万,年游客到达人次与居民人数的比率达到26.5%。具体而言,对于本文研究的核心区域,贵州省黎平县的年游客到达率达到11.3%,湖南省通道侗族自治县的年游客到达率达到19.9%,广西壮族自治区三江侗族自治县的年游客到达率达到21.9%,过度旅游较为严重[2]。此过程中必然伴随大量的能源消耗和碳排放,进而造成民族地区生态破坏和环境污染,在微观尺度上,作为旅游活动的主要载体,旅游景区是碳排放的重要区域,同时也是协调旅游需求增长与碳减排的政策着力点,平衡旅游发展与环境保护之间的关系成为侗文化核心区发展中亟须解决的问题。

为正确认识民族地区旅游景区低碳转型水平,本文以侗文化核心区域为例,选择湖南、贵州和广西三省交界处侗族文化圈核心区域中的旅游景点,对少数民族旅游景区的发展现状、减碳潜能和转型绩效进行评价。通过收集定性指标和定量数据,采用DPSIR框架和云模型综合研究方法,为湘黔桂侗族文化旅游区建立低碳转型评估体系。通过具体案例情景化分析,分析少数民族旅游景区低碳转型成效,旨在加深对旅游业和生态环境协调规律的认知,进而推动少数民族旅游业低碳化发展和转型进程,同时可为其他地区提供一定的参考借鉴。

1 文献综述

首先,在旅游业低碳转型评价模型构建方面,考虑到由于不同类型的旅游景区有不同的旅游资源特性,对低碳旅游发展有不同的要求,用统一的指标去评价不同类型的低碳旅游景区往往缺少针对性[3],因此,学者们利用数据或文本等基础信息构造不同的指标体系和模型,对特定区域旅游业或具体景点低碳转型进行评价。李怀等[4]以大连市为例,运用IPA分析工具对旅游环境资源绩效进行评价和分析;邓运员等[5]构建了景区低碳教育评价体系,从游客角度评价了衡山景区的低碳环境教育成果;蒋艳[6]基于层次分析法和综合评价模型对湖南省农业低碳旅游发展水平进行评价研究;Ma等[7]构建了基于DPSIR-DEA模型的区域旅游生态安全测度指标体系,并运用空间计量模型对长三角旅游生态安全空间效应进行了研究;杨洪和徐小飞[8]基于云模型理论,对武陵山各片区旅游发展绩效进行评估。

其次,在旅游业低碳转型模式方面,学者们通过明确影响因素和转型路径,提出政策措施。Yang等[9]将关联分析与多目标规划模型相结合,分析低碳经济中旅游业结构变化,从系统角度平衡经济增长和低碳转型;苏永波[10]借助于主辅嵌入式耦合系统理论指导,探索旅游生态化、生态旅游化两方面的耦合路径,认为技术、制度与文化三个层面的耦合创新是实现旅游与生态文明建设耦合发展的基础;查建平[11]依据驱动因素方向及力度差异,对各省旅游业碳减排路径做出设定。

而基于民族地区视角研究旅游业时,学者们多注意到民族地区经济发展水平相对欠发达,因此研究重点主要为旅游业的经济效应,较少注意到旅游业对民族地区生态环境的影响。陶恒[12]提出民族地区旅游精准扶贫的实施路径;杨友宝和王荣成[13]构建了边境民族地区旅游经济系统脆弱性评价体系,分析了旅游经济脆弱性演变特征;赖斌和杨丽娟[14]考虑旅游开发与民生问题,构建了民族地区旅游惠民绩效评价指标体系;Li等[15]研究了精英主导下民族旅游的脱贫效应。

综上所述,目前学者们对旅游业低碳转型研究较多,但鲜有文献关注少数民族在其独特的旅游资源条件下的低碳转型。大多数学者基于宏观视角,研究其对经济的影响。关于民族地区旅游业低碳转型的微观分析十分缺乏,政策建议缺乏可操作性。由于景区污染排放和能耗强度能够很好地衡量旅游相关活动对其生态环境所施加的负面影响,旅游业低碳转型成效最终会在旅游景区有所体现,因此本文以湘黔桂“侗文化”旅游圈为例,进行少数民族旅游业低碳转型评价。本文剩余的结构安排如下:首先,遵循DPSIR框架构建了旅游景区低碳转型绩效评估指标体系;然后,应用云层次分析法(CAHP)获得指标权重,并通过云模型以定性概念与定量描述转化的方式,将指标的随机性、模糊性有效结合,避免了少数民族地区旅游低碳转型绩效评估中主观因素的影响,对少数民族旅游景区低碳转型绩效进行评估;最后,找出影响“侗文化”圈旅游业低碳转型的关键因素,并针对其低碳转型提出具体的政策建议。

2 旅游景区低碳转型绩效评价指标体系的构建

在PSR和DSR模型的基础上,欧洲环境署(EEA)于1998年提出了DPSIR模型,该模型整合了经济、社会、环境等子系统,通过构建驱动力(Driving force)—压力(Pressure)—状态(State)—影响(Impact)—响应(Response)因果关系链,捕捉各个子系统间的相互作用,为环境问题提供分析框架[16]。鉴于此,本文将DPSIR框架引入研究,从驱动力、压力、状态、影响和响应五个标准层进行评价指标选取,选取的指标能直观反映景区的低碳转型动态变化,并体现了景区低碳转型与经济、环境、社会等要素之间的密切联系,其定义如图1所示。

图1 少数民族景区低碳转型DPSIR框架

综合来看,旅游景区低碳转型的变化主要是驱动力(D)、压力(P)、状态(S)、影响(I)、响应(R)五个子系统相互作用的过程。以民族区域旅游经济发展、低碳建设规划为驱动力(D)导致景区生态环境负荷增加和低碳技术进步,产生压力(P)迫使景区低碳发展状态(S)发生改变,景区低碳发展水平的改变对区域绿色产业、环保意识产生影响(I),为实现旅游可持续发展,影响促使旅游景区参与主体做出直接或间接响应(R),响应反馈于驱动力、压力、状态和影响,最终保证民族景区低碳转型水平提高和区域旅游可持续发展。具体而言:

(1)“驱动力”推动旅游生态系统建设、保护和完善,涉及旅游经济发展、低碳转型建设规划、低碳技术发展。第一,旅游经济发展对于景区低碳转型的驱动作用属于市场力量。旅游经济反映了对当地旅游的市场需求,旅行者开展民族旅游的目的除了体验民族文化外,也包含体验民族旅游区自然生态环境。因此,随着旅游经济发展,旅游景区更有资金和意愿进行低碳建设。第二,低碳转型建设规划则是景区低碳转型的制度力量。政府考虑民族旅游区实际情况,通过对景区低碳转型进行总体规划并相应增加环保支出,激励旅游景区参与各方的低碳行为。第三,低碳技术发展是景区低碳转型的内在动力。通过技术进步和技术替代以提高能源效率、改善能源结构和产业结构,以降低旅游产生的碳排放。

(2)“压力”在“驱动力”的影响下形成,反映了景区为资源环境带来的改变,既包括生态环境负荷,也包括低碳技术应用。伴随着旅游经济的快速发展,游客对资源的消耗量迅猛增长,同时旅游活动过程中的环境污染给民族地区生态系统带来了一定的负担。由此造成了生态环境破坏和经济损失,并形成了对清洁能源和低碳技术的需求,是景区低碳转型的直接原因。

(3)“状态”是指在“驱动力”和“压力”的共同作用下,形成的目前景区低碳转型现状。主要包括反映低碳技术和管理水平的景区绿色基础设施建设,反映资源耗费情况的旅游服务和产品供给等方面,能有效地衡量现有条件下景区的低碳发展水平。

(4)“影响”是指在“驱动力”和“压力”下景区低碳转型而对经济社会产生全面而深远的影响。体现为在旅游发展带来的环境压力下,一方面民族地区经济发展更依赖于低碳技术和绿色产业;另一方面强化了民族地区居民环保意识,绿色消费观念得到进一步深化。

(5)“响应”即民族景区参与各方在旅游业低碳转型过程中采取的措施,包括直接响应和间接响应。直接响应体现为民族景区经营者注重管理效率提高、环保能源和先进技术的应用,从而实现旅游产品和服务低碳化;间接响应是指政府部门通过低碳政策和法规的制定,向公众普及低碳生态旅游概念和进行环保意识宣传,主要起引导作用。

通过对旅游业可持续发展绩效评价、生态经济相关理论研究成果的对比分析,在指标选取时本文遵循科学性、合理性、可比性的原则,明确各指标代表的内涵意义,同时考虑了数据的可得性,在对专家问卷调查的基础上建立了少数民族地区旅游景区低碳转型评价体系,包括一个目标层(旅游景区低碳转型评价)、五个标准层和34个指标层,如表1所示。各指标的变异系数为:

表1 少数民族地区旅游景区低碳转型评价体系

式中:Xij表示第i个专家对第j个指标的评分;Mj为j指标评分的算术平均值;n为参与专家调查问卷的专家人数;标准偏差(SD)表示专家的“意见协调程度”,SD较小则表明专家对于该指数争议较小。

3 旅游景区低碳转型绩效评价模型的构建

建立综合评价体系已成为区域旅游业管理中不可或缺的一部分。目前关于低碳转型的评价方法可分为定性评价和定量评价,主要包括德尔菲方法、层次分析法、熵权法等[17]。而定性评价使用文本分析来表达公众偏好会导致语言变量难以转换为科学数值,评价精度不高;定量评价的核心是构造线性函数,但传统的静态和线性评估等方法则会丢失客观信息[18]。在基于具体的指标体系和低碳转型指标进行评价时,存在随机性、模糊性和不确定性的问题[19]。鉴于此,本文在DPSIR框架的基础上,采用云层次分析法(CAHP)确定指标权重以识别自然语言的随机性和不确定性。对于旅游业低碳转型的绩效评价,利用云模型的数字特征(期望Ex、熵En、超熵He)能将模糊性、随机性和离散性有机地结合起来,得到客观合理的评价结果。

3.1 确定指标权重云

考虑到自然语言的随机性、模糊性和不确定性,本文采用云层次分析法(CAHP)确定指标权重。CAHP不仅借鉴了传统层次分析法的优点,能够将模糊语言文本转换成精确型数值,而且在专家判断各指标重要性环节时,能够克服层次分析法主观判断存在的随机性和不确定性,更适合复杂系统评价[20]。

步骤1:构造云判断矩阵。

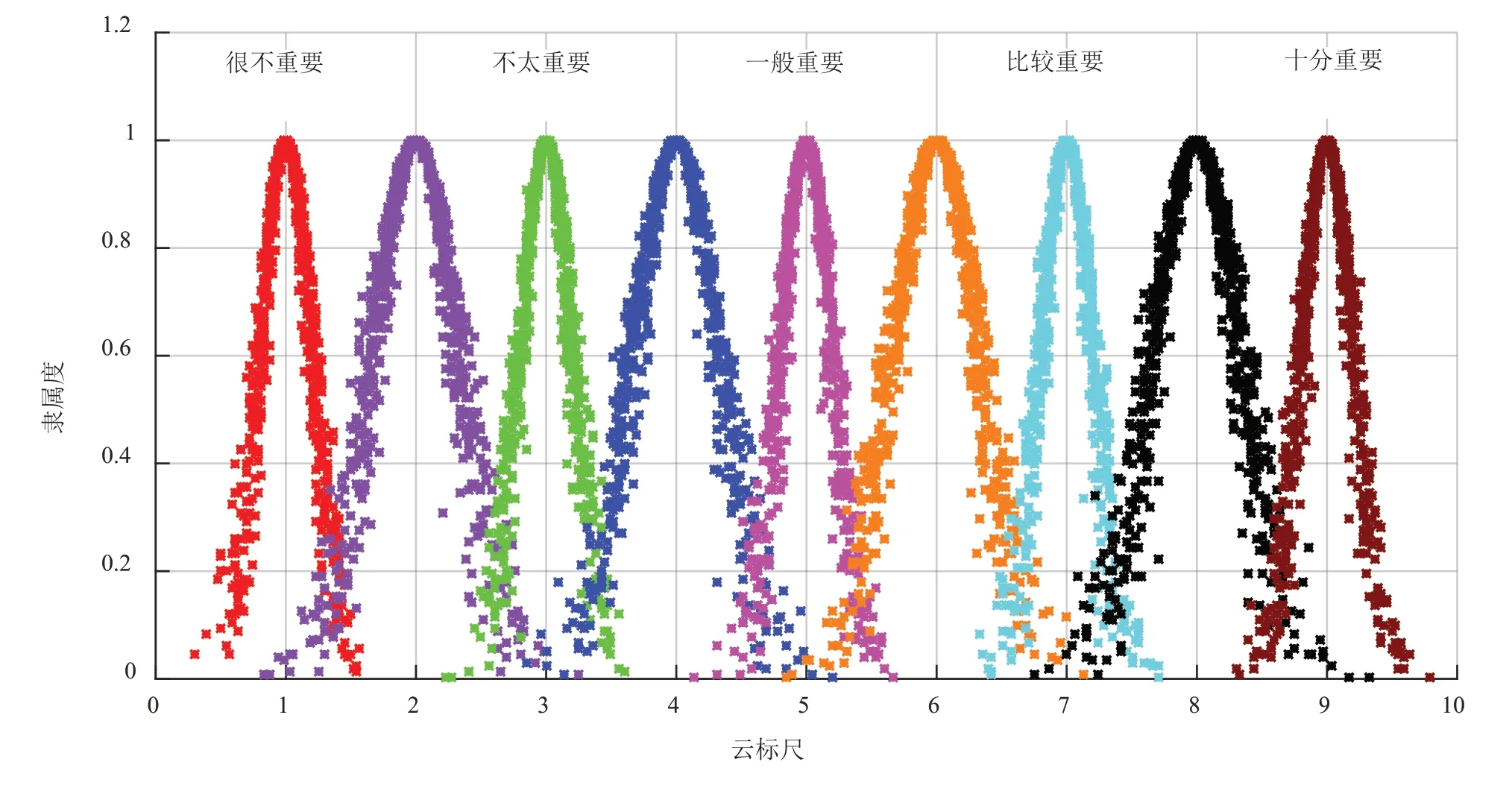

通过将专家访谈结果进行成对比较,构成专家基于隶属度和云标尺的云尺度系统(图2)。

图2 每位专家的云尺度系统

通过分析专家对云模型的判断可以得到综合云模型。专家提供的云判断矩阵R(k)(k=1, 2, …,m)可表示为:

本文使用CAHP确定各级别指标的权重云。以标准层为例,本文利用六位专家的问卷调查结果,根据公式(2),五个指标形成了六个云判断矩阵(R1,R2,R3,R4,R5,R6)。

步骤2:聚合云信息。

得到云判断矩阵后,通过以下方式汇总来自所有专家的云信息。

需要指出的是,在本文中我们对于不同专家评分的重要性程度一视同仁,即:

步骤3:通过C.R.=C.I./R.I.测试云判断矩阵的一致性。是与矩阵维数关联的随机一致性指数。如果C.R.<0.1,云判断矩阵被认为具有可接受的一致性;否则返回步骤1。

步骤4:利用集成的可接受云判断矩阵,识别权重向量w(Ex,En,He)。

利用公式(5),分别计算出五个标准层的权重向量,即:

可见,在标准层中,状态B3、影响B4和响应B5在低碳转型评估系统中的权重较大,而驱动力B1、压力B2的权重相对较小。

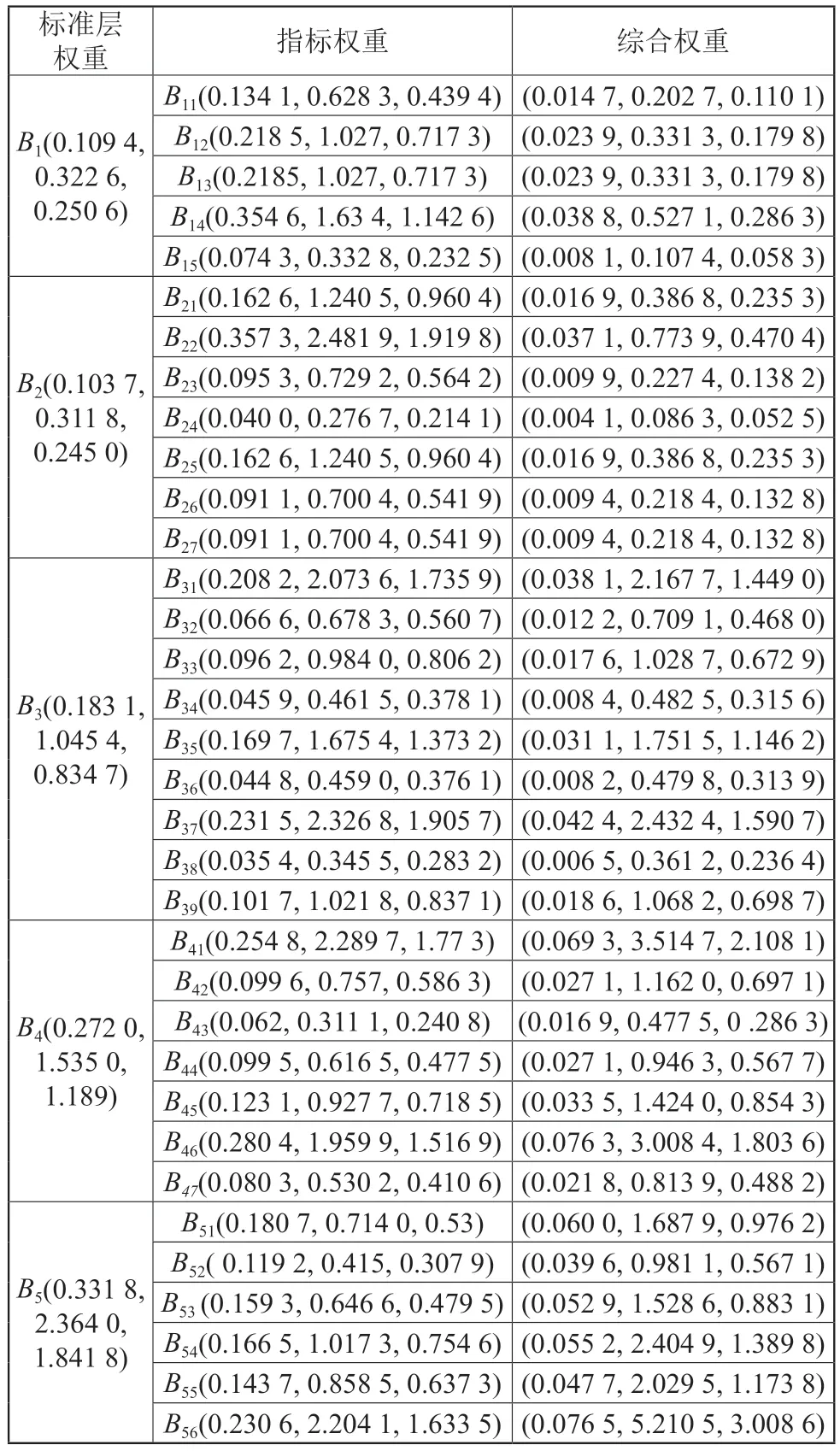

同样,本文计算了34个细指标的综合权重云(表2)。可见,在低碳转型评估体系的细指标层中,环保材料使用(B46)、节能减排小组(B51)、低碳旅游宣传教育(B56)的权重明显高于用于维持低碳的收入比例(B53)、传统建筑的保护(B54)、低碳建设专项规划(B14)、交通相关碳排放(B22)、植被覆盖率(B31)、基础设施状况(B37)、绿色节能建筑(B45)和非物质文化遗产保护(B55)的权重。

表2 权重云表

3.2 云模型集成评价结果

在获得指标权重云后,基于34位游客和员工的调查数据,本文对“侗文化”旅游圈三个旅游景区的低碳转型绩效进行评估,具体步骤如下:

步骤1:确定语言变量的云评估等级值。

本文根据基准参考值给出了区间语言评级值,有:

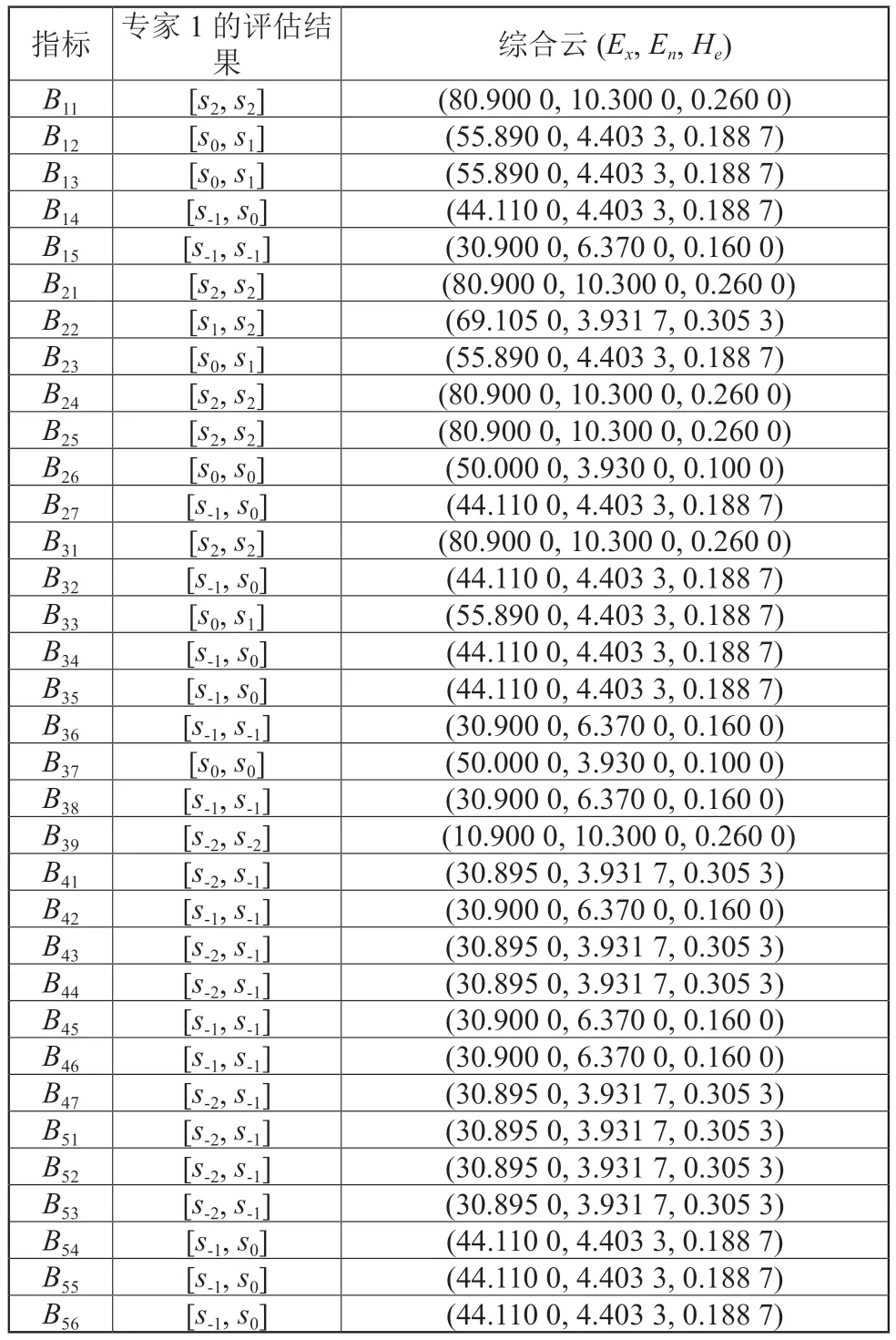

其中,s-t和st分别代表语言变量的下限和上限。为了有效识别民族地区旅游景区低碳转型的水平层次,需将专家评价结果由定性描述转为定量评价。本文首先采用五点式Likert量表,以差(s-2=40)、一般(s-1∈(40,60])、平均(s0∈(60, 80])、良好(s1∈(80, 90])和优秀(s2∈(90, 100])作为量表锚,由此确定低碳转型的等级。如果aij=[s1,s2],那么专家对指标的评价介于“良好”和“优秀”之间。如果aij=[s1,s1],则专家的评价是“良好”。然后,本文将Likert量表与黄金比率相结合,根据基准参考值[Xmin,Xmax]=[0, 100]和给定He0=0.1,得到评估等级的云数值特征如下:

最后,汇总得到评估等级的五朵云:y-2(19.10,10.30, 0.26),y-1(30.90, 6.37, 0.16),y0(50.00, 3.93, 0.10),y+1(69.10, 6.37, 0.16) 和y+2(80.90, 10.30, 0.26),见图3。

图3 云评估等级值

步骤2:细指标语言值的云集结。

本文利用专家的语言评级区间[si,sj]将数据转换成两个云,使si→yi=(Exi,Eni,Hei)为左云,sj→yj=(Exj,Enj,Hej)为右云。合并两个云以得到一个综合云ŷ=(Ex,En,He)时,此时分两种情况讨论,其一是两个云相分离,其二是两个云相交。

当左云和右云分离时,有|Exj-Exi|>3|Enj-Exi|,得到融合模型为:

当左云和右云相交时,有|Exj-Exi|<3|Enj-Exi|,得到融合模型为:

步骤3:将每个指标的云信息集成后,得到最终的评价云y(Ex,En,He)。

4 实证分析

4.1 数据来源

本文选取了2010年、2012年和2017年的数据。数据来源包括《中国统计年鉴》《中国旅游统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《1978—2017年三江经济统计年鉴》《2009—2017年黎平统计年鉴》和《2009—2017年通道自治县国民经济和社会发展统计公报》。对于定性指标,本文通过实地调研和问卷调查,采访了相关六位专家以确定标准层权重,访谈了34位员工和游客以确定指标层权重。

本文选取2010年通道县皇都侗族文化村为例,利用专家的语言评级区间将数据转换成两个云。当出现两个云分离或相交时,分别应用公式(7)或公式(8)来获得综合云。以专家1为例,获得了其综合评价结果(表3)。

表3 指标的综合云

根据公式(9),可以得到2010年通道县皇都侗族文化村低碳转型的综合评价云y(37.483 7, 7.341 8,3.685 4)。根据云模型理论,熵En和超熵He的结果揭示了该模型中评估结果的集中性和稳定性。基于五点Likert量表,2010年通道县皇都侗族文化村云评价结果为37.483 7,更接近于Ex=30.90=y-1。结果表明,2010年皇都侗族文化村的低碳转型评价结果是一般。同样,本文评估了皇都侗族文化村2012年和2017年的结果。

4.2 评价结果

为了有效而清晰地演示数据,以上步骤使用MatLab(R2019a)计算公式(2)~(9)并绘制图形,分别展示了每个地点的评估结果。图4、图5和图6分别显示了2010年、2012年和2017年黎平县侗乡旅游景区(贵州)、通道县皇都侗族文化村(湖南)和三江县程阳八寨(广西)旅游景点低碳转型评估结果的云图。

图4 贵州省黎平县侗乡旅游景区2010年、2012年和2017年的云评估结果

图5 湖南省通道县皇都侗族文化村2010年、2012年和2017年的云评估结果

图6 广西壮族自治区三江县程阳八寨2010年、2012年和2017年的云评估结果

模型反映了三个旅游景点不同年份低碳转型的总体趋势(图7)。皇都侗族文化村在低碳转型过程中,从2010年、2012年的“差”评级提升到2017年的“平均”评级,在标准层(B3)和响应层(B5)方面取得了较大进展,尤其是生态旅游步道建设(B33)和低碳景观设施(B35)方面有所改善,并积极维持低碳建设(B53)和保护非物质文化遗产(B55)。然而在影响(B4)方面仍不尽如人意,包括环保材料的使用(B46)和节水循环利用技术(B47)。湖南省通道县皇都侗族文化村旅游文化资源丰富,在2014年之后低碳转型绩效水平位于首位,是侗族文化区发展低碳旅游转型的典型地区,证实了皇都侗族文化村在侗族文化圈中的核心地位。

图7 侗文化三大旅游景区转型绩效趋势图

贵州省黎平县侗乡旅游景区同样从2010年、2012年的“差”提升到2017年的“平均”,尤其是在驱动力(B1)、状态(B3)和响应(B5)标准层上的表现较好。国家发展和改革委员会批准了贵州旅游业投资基金的设立,2015年募集资金总额达到300亿元人民币。该基金第一期投资45.45亿元于旅游业和其他密切相关的领域,如文化、农业、医疗保健、养老以及现代服务业。一方面完善了旅游景区自然生态环境建设,另一方面通过发展低碳技术和低碳产业,降低了旅游及相关产业能源消耗。随着投资力度的加强,当地旅游生态环境正在逐步改善,社会低碳意识也逐渐提升。

然而,与通道县皇都侗族文化村和黎平县侗乡旅游景区相比,三江县程阳八寨在2010年、2012年和2017年的低碳转型等级都是“差”。三江县程阳八寨在状态层(B3)、影响层(B4)和响应层(B5)的等级基本上维持在较低水平,主要受绿色餐饮企业比例(B32)、绿色酒店比例(B34)、低碳营销(B36)和低碳旅游纪念品(B38)影响。尽管广西政府同样出台了低碳旅游政策,但当地经济发展水平不高,低碳基础设施建设缺少资金支持,且低碳产业对旅游业的配套支持作用较为有限。另外,广西三江县每年的游客人数与居民比率高达21.9%,在三个旅游景点中属于最高,说明该地区过度旅游最严重。两者导致该地区低碳旅游转型绩效相对较低。

5 结论与政策建议

5.1 结论

本文基于DPSIR框架构建了湘黔桂“侗文化”旅游圈低碳旅游转型评价指标体系,采用CAHP方法获取指标权重,并采用云模型进行低碳转型评价。基于纵向动态变化趋势和横向空间差异可见:一方面,黎平县侗乡旅游景区和通道县皇都侗族文化村低碳转型水平均由2010年的差等级提升至2017年的平均等级,影响因子主要来源于状态系统和响应系统,表现为低碳技术与低碳产业的发展,说明景区及政府的管理效能有所提高;另一方面,从2010年到2017年,三江县程阳八寨受地理条件、旅游人数的影响,状态系统、影响系统和响应系统变化较小,景区低碳转型水平仍维持在差等级。总体上侗文化景区低碳转型绩效得到一定提升,但各景区低碳化进程存在较大差距,尚未实现均衡发展,存在较大提高空间,需针对不同地区限制条件,精准化制定策略,协调推进侗文化区旅游业低碳转型进程。

5.2 政策建议

以分析结果为基础,提出民族景区低碳转型水平提升策略。

第一,强化政府部门在景区低碳转型中的综合协调作用。加强统筹规划和政策引导,充分考虑景区区位优势和生态现状,发展适合本地的低碳产业体系;重视生态环境的保护,基于当地特色旅游资源打造生态旅游产业链,升级旅游产业结构,鼓励低碳旅游服务和产品的开发提供。

第二,重视低碳技术对景区低碳转型的支持作用。政府应加强投资力度,促进低碳基础设施建设,应用低碳技术开发旅游景点;旅游相关产业应加强科技投入,提高低碳技术水平。鼓励旅游及其配套产业通过提高低碳技术和能源效率,从源头上降低能耗、减少污染,加速向低碳经济转型;基于低碳技术的实质性应用,对环境破坏严重的景区进行生态修复,提高环境与生态承载力。

第三,引导游客低碳出行。旅游企业应积极开发低碳项目,将具有民族特色的低碳旅游产品和低碳营销(网络营销和社交平台)相统一;重视低碳旅游宣传,培养游客的低碳环保意识,树立绿色理念,引导绿色消费。