林地生态安全与经济耦合协调的时空分异

方舒怡,全圣娜,朱洪革

(1.东北林业大学 经济管理学院,哈尔滨 150040;2.长白山森工集团有限公司 天然林保护管理部,吉林 延边 133000)

《全国林地保护利用规划纲要(2010—2020年)》中提出“要把林地与耕地放在同等重要的位置,高度重视林地保护”。20世纪80年代初期,人们往往忽视林地长期积累的生态价值,着眼于追逐短期的经济价值,毁林开荒、林地缩减,致使一系列水质、土壤污染,水土流失等生态问题产生[1-2]。长江经济带生物多样性显著,生态区位重要,但由于高强度的开发建设以及气候变化等自然因素的叠加影响,导致长江经济带林地生产力低下、生态退化日趋严重,林地生态安全建设亟待加强[3]。《生态治理蓝皮书:中国生态治理发展报告(2020—2021)》中强调黄河流域林地保护与修复建设成果显著,同时也指出脆弱生态类型最多且面积最大、土地荒漠化等问题仍然制约黄河流域林地生态环境的治理[4]。长江经济带及黄河流域作为重要的生态屏障,经济活跃,生态文明建设起步较早,其生态环境治理在生态安全与经济协调发展方面具有重要地位[5-6]。在生态保护建设背景及系列林业保护恢复政策的实施下,林地的区域生态功能研究逐渐受到学者的重视[7-8]。鉴于长江经济带及黄河流域生态环境及生机活力关乎中华民族的永续发展,研究长江经济带及黄河流域林地生态安全与经济发展的耦合协调十分必要[9]。生态安全有效保障经济和谐发展是研究重点,特别是在生态问题极具代表性的区域尺度上,不同区域的不同景观类型的生态安全具有相互影响及动态变化的趋势[10],故开展具体景观类型的区域尺度的生态安全时空格局评价对于国土生态安全保护至关重要[11]。在进行生态安全评估的同时,随着学者对经济问题影响下的生态安全认识程度的加深,生态安全与经济耦合协调格局的发展分析成为主流研究趋势[11-13]。狭义上的林地具备经济属性,而广义上的林地是指林地资源,兼具经济与生态两种属性,经济属性上的利益推动和生态属性上的社会义务要求目标相左,是一对矛盾的统一体,因此从所有权层面来看,两者存在潜在冲突[14]。现有关于林地生态安全评价检验与优化的相关研究较少,多为林业层面生态系统的复杂机理分析。从研究方法来看,直观筛选法较为常用,但缺乏要素间的逻辑性分析,结构模型法相对更加科学,能够避免直观筛选所具有的主观性较强的缺点[15],主要以PSR、DSR、PSIR等为代表[16-18],因此,在前人研究的基础上,采用改进的DPSIR结构模型,并在指标拟合方面,选取主观性更弱的SEM模型进行指标筛选[19]。有关林业系统耦合度研究,多为林业产业和生态关系的耦合机制的测度分析,研究主要运用耦合协调度模型[20-21]、解耦模型[22]等方法,研究得出的不同区域尺度下两者协同发展状况有所差异[23],2011—2018年中国基本处于从濒临失调向勉强协调过渡阶段[24]。基于此,选取长江经济带及黄河流域所属省(市、自治区)2000—2020年重大政策演变时间节点的相关林地生态安全与经济指标数据,测度生态安全水平并分析时空分异情况,就研究区域林地的生态与经济耦合协调演变过程及省际差异展开讨论,为长江经济带及黄河流域林地生态安全未来修复方向的演变提供数据支撑及决策参考。

1 理论分析

1.1 林地生态安全与经济耦合机理

“耦合”是从物理学角度阐释子系统间的彼此联系、相互作用现象的一种度量,“系统耦合”用来形容性质相似的两个或多个系统间所具有的相互亲和的态势,在条件建设愈发成熟的情况下,可形成一个更为高阶的结构功能体[25]。林地生态安全-经济间耦合指一方面区域间生产要素流动、产业结构变动等对于生态环境质量演变产生作用,另一方面生态安全状况的演化约束经济发展的集聚与互补,对其形成反馈作用[26],具体表现在稳固的经济积累为林地生态修复提供治理的财政支持,林地生态安全问题的缓解为林业经济提供发展动力,具有持续性、稳定性和多样性的生态系统也为林下种植养殖采集业、森林康养与旅游等营造了良好的发展环境等方面[21]。随着林地生态-经济间交互影响的促进作用逐渐加强,系统间出现协同效应,即“1+1>2”的增效作用,表明系统的发展态势趋于有序,协同效应的出现的外部因素影响归属于生态安全建设力度的加强,根据林地生态安全与经济发展交互影响过程中出现的步调的不一致行为,称之为经济损益型发展或生态损益型发展[21]。对于林地生态安全与经济耦合协调的测度可显示区域间两系统协调发展的实情,判断区域时空协同及生态经济间协调发展的态势转变。

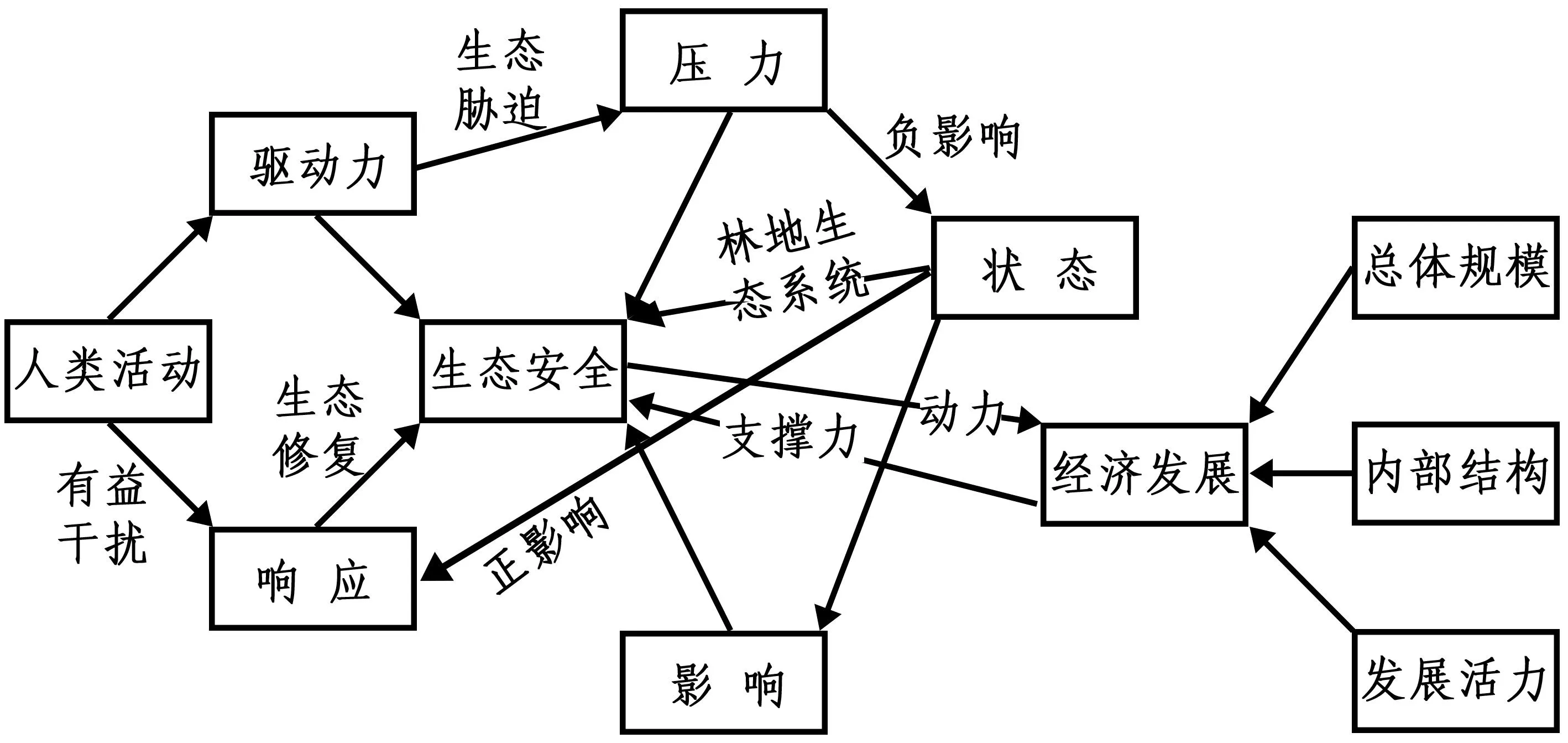

在林地生态安全的内部结构中,将其用DPSIR评价模型涵盖可以较为直观地展现人类活动形成根本动力、对生态施加压力、改变原有生态状态、对其产生影响并采取积极响应的五部分行为全过程,揭示人类活动与生态安全之间的因果关系[27],森林的低蓄积量致使林地生态的自我调节能力降低,病虫害等生物影响对于林地的生态安全产生较大威胁[21],资源类和自然灾害类共同表征可以较为完整地呈现出林地安全状态[17]。工业污染的排放、森林面积的减少等使林地生态功能减弱,二氧化硫排放强度可用来衡量对林地生态安全产生影响的直接压力,生态修复投资强度、新增造林比例及水土流失治理情况反映出林地生态安全的响应效率[17],人口自然增长率、城镇化率等自然及人力资源则为社会发展的原始驱动力,驱动力、压力、状态、影响及响应五部分贯穿林地生态安全决策全过程,彼此间相互联系相互制约,突出强调林地生态安全状况演变过程中所面临的资源制约、经济驱动、环境束缚间的作用[27]。林业经济发展内部结构的测度主要分为规模、产业结构及发展活力三方面。林地生态安全与经济发展的内外部综合作用决定其相关联、互制约的耦合机制的形成(图1)。

图1 林地生态安全与经济的耦合协调机理

1.2 林地生态安全与经济发展评价指标体系建立

基于林地生态安全领域评价的内在逻辑,林地生态安全评价指标体系的设定采用DPSIR模型。DPSIR模型涵盖包含经济社会发展在内的多方面因素,构建初始指标体系时首先依照驱动力(D)、压力(P)、状态(S)、影响(I)、响应(R)五部分与林地生产活动安全性评估的相关内容初步确定26个指标(表1),又引入定量验证与测度的SEM模型,剔除使各部分整体信效度检验结果较低的指标,并依据SEM的参数及拟合检验结果,剔除在5%显著性水平下路径关系不成立的测度指标,如此循环检验与筛选,直至达到模型拟合效果的理想状态。

表1 林地生态安全与经济发展评价指标体系

驱动力指经济发展进程中产业加速驱动资源供给,是造成林地生态安全内部交互性发生作用的重要原因,经筛选后包含3个指标:人口自然增长率,反映人口的削减或剧增对于林地生态平衡的打破,伴随引发的毁林造田、盖房等对于林地资源可持续发展的影响[28-29];城镇人口比例,反映在城镇化发展进程带来的林业生产技术的革新、生产要素、产业结构的优化等重要驱动因素[15];人均地区生产总值,表示地区经济发展水平,能够反映地区经济运行状况对于林地生态系统的隐性驱动作用,侧面体现林业生产发展造成的林地资源浪费、流失等问题出现的潜在驱动因子[30]。

压力不同于驱动力,侧重反映林业产业发展对于林地生态安全的显性外力特征因素,是指在驱动力维度因素的影响下,林业生产作用于林地生态系统并造成负荷的生态胁迫,经筛选后包含3个指标:林业产值占GDP比例,反映林业经济发展的贡献程度,从贡献率层面表现产业发展对于林地的损害及消耗[19];科研课题经费数,是林地生态安全的物质性基础,影响林地生态安全研究的层次水平,科研技术的滞后导致林地生态的保护与恢复[19];工业二氧化硫排放总量,通过改变细胞膜的通透性影响植物的生长、形成酸雨改变土壤的结构等,进而破坏林地生态系统的良性循环[29]。

XIAO Yu, PENG Zhongze, FENG Jinpeng. Effects of calcium and silicon on the hydrothermal synthesis of xonotlite fibers[J]. Conservation and utilization of mineral resources, 2018(6):94-97,102.

状态指在驱动力及压力作用下林地的现有状态与潜力,是林地生态安全系统健康状况的表征,经筛选后包含5个指标:森林面积,反映林地及森林资源实际占有水平,其占补平衡可以实现林地资源的适度增长以及动态平衡[15];森林覆盖率,表示森林资源丰富度,衡量林地生态安全的平衡状况,其提高可使林地生态安全屏障更加牢固稳定[27];森林蓄积量,反映地区森林资源总规模水平,其增加可以带来林地生态系统储碳功能的提高[15];自然灾害受灾面积,表征林地发展稳定状态,频繁发生的自然灾害将会带来林地生态安全极大程度的不稳定态势[19];大气污染次数,反映因生产企业迁入或自然过程等导致林地大气质量的污染恶化[27]。

耦合协调效应分析主要考虑林地生态安全与经济发展相互作用程度及促进或制约关系,构建耦合度模型[式(5)]及协调度模型[式(6)]。同时,为呈现林业经济发展相对于生态安全演变的程度,引入相对发展度模型[公式(7)]。考虑到林地生态安全与经济发展贡献的重要性,一般将α、β均设为0.5[39],因林地生态安全综合功效Ui介于0~1,因此C介于0~1,D介于0~1。耦合度指数C越大说明林地生态安全系统与经济发展之间共振耦合程度越高,协调度指数D越大表明林地生态安全系统与经济发展之间越协调,反之越失调。借鉴已有成果[40-41],低水平耦合介于0~0.4,拮抗型耦合介于0.4~0.6,磨合型耦合介于0.6~0.8,高水平型耦合介于0.8~1.0,协调度的分类判别标准如表3所示。在相对发展度模型中,当P≤0.8时,区域林业经济发展处于滞后阶段;当0.8

影响表示在驱动力、压力、状态3个维度共同作用于林地生态系统时所产生的影响,经筛选后包含2个指标:受害森林面积,反映森林火灾及病虫鼠害等影响因素的胁迫对林地生态安全稳定协调的破坏,造成林地生态价值损失及经济损失,对林地生态系统的破坏最具直接性与灾害性[15];林地总面积占国土面积比例,全面客观地反映林地及国土资源利用状况,是林地对于所处地区生态环境的自我调节力度的一种反映[19]。

响应表示在驱动力、压力、状态3个维度的共同作用下人类应对林地生态系统所面临的生态退化等问题时所采取的积极响应与措施,经筛选后包含3个指标:森林灾害防治率,衡量地区对于林地生态系统所受自然灾害的防治及控制情况[19];造林总面积,表明人工造林力度,是林地生态建设情况的反映,同时也是地区对生态环境的重视及保护程度的体现,客观反映地区林地生态建设成效[31];水土流失治理面积,体现地区对于水土等资源的综合治理能力[32]。

2.3.1 标准化处理

(4)团队A和团队B共同参与维修。对于每个团队,在第i次维修中负责的运行单元数量和均小于M,且每个运行单元的平均维修成本随维修数量的增加而降低。

2 数据与方法

2.1 研究对象

长江流域具有优越的气候特征,其林木蓄积量占全国的四分之一,用材林仅次于东北林区,上游森林资源极为丰富,为中国三大林区之一[23],黄河流域内中游地势较为平缓,多为森林与草地[34],生态空间中林地生态用地的生态系统服务价值供给较高,是极具优势的土地利用类型[35],故选取长江经济带及黄河流域作为研究区域。根据长江流域水域特征,可将长江经济带划分为上游、中游、下游三部分区域,长江经济带上游地区包括重庆、四川、贵州、云南4个省(市),中游地区包括湖北、湖南、江西3个省份,下游地区包括江苏、浙江、上海、安徽4个省(市)[36]。据关于黄河流域的划分[37],黄河流域的上游地区包括青海、甘肃、宁夏3个省(自治区),中游地区包括内蒙古、陕西、山西3个省(自治区),下游地区包括河南、山东2个省份。

我们这些学生的学习水准都很差劲儿,一问三不知是我们的家常便饭。如果市政府不组建这所学校,让这些少年散放到社会上——毫无疑问,我们当中得有很多人会成为少年犯。市政府正是基于这样的担心才成立了这所非驴非马的学校,把这些天性难驯的顽劣学生圈在这儿读书,让他们学习将来到社会上生存的手艺,成为自食其力的、无害的人。总之,这家学校不是培养国家的栋梁和大用之材的地方。

高阻接地故障不同于金属性短路接地,其过渡电阻大,且不同原理的保护反映过渡电阻能力有所不同,因此高阻接地的情况给线路保护提出了挑战。一旦线路保护无法切除接地故障,在主变运行方式以及各级保护配合问题等一系列因素的影响下,将可能发生主变跳闸事故,导致停电范围扩大。因此,需要对高阻接地的特点和保护动作特性进行深入研究,以得到防止此类事故发生的技术措施。

2.2 数据来源

数据来源于2001—2017年出版的《中国林业统计年鉴》、2018—2021年出版的《中国林业和草原统计年鉴》、2001—2021年出版的《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国国土资源统计年鉴》以及各省区统计年鉴、国民经济与社会发展统计公报,为保证数据完整性,对于年鉴中特定区域具体年份数据出现缺失的情况采用插值法进行完善,剔除掉因缺失数据过多而造成插补出现异常、缩尾处理后效果仍不理想的样本。

曾经打动过我的那个人,因为我想吃凉拌海蜇,第二天见我的时候,就端出来一份亲手做的凉拌海蜇,还说:“不知道海蜇需要泡,买回来后,问了做法,就用水泡着,隔一会儿就过去看看。”我认真地吃了这份海蜇,那也让我觉得有希望。海蜇咬起来“咯吱咯吱”的,分外有劲儿,那是我很难忘记的一种味道。多年以后,我总是记得这份海蜇,还有那个隔一会儿就去看看海蜇有没有泡发的人,想起她小心翼翼打开捆住的碗,或者用手稍微碰碰的样子,海蜇莹莹,水很清澈。我想那个时候的那个人,等待海蜇和等待着我,都是幸福的,也是爱我的。

2.3 数据处理

衡量林业经济系统时,主要从林业经济发展总体规模、内部结构、发展活力3方面考虑,鉴于数据可获性、代表性和科学性原则,选取林业总产值[24]、林业第一产业产值占总产值的比例[20]、林业第二产业产值占总产值的比例[33]、林业完成投资额[21]4个指标表征地区林业经济发展状况。

麦小秋已经熟悉了D城的夜气,这夜气里带着暖色,那层夜气有时在脚面在指缝间缭绕,让人感觉温暖。然而,夜气也是侵蚀身体的,没有温柔和抚慰的夜气让人打颤,不寒而栗。D城里一条叫丽水的河正被改造成一条澄碧的城区河,几年后按现任D城领导班子的宏图这个城市将变成一座美丽的内陆水城。表哥在丽水河边的“苇湖”小区里有一套房子,之所以叫“苇湖”小区,是因为它靠近一大片的芦苇湖。麦小秋第一次被饶哥剥光就在“苇湖”小区五楼的房间里。

由于原始数据量纲及数量级存在差异影响,选用极差标准化法进行处理,因指标有正负向之分,故分别选用式(1)和式(2)进行标准化处理。

(1)

(2)

3.1.2 林地生态安全受邻域空间溢出效应作用影响

2.3.2 指标体系权重确定及指数合成

基于SEM测量模型拟合的指标体系结构关系下的作用路径系数,通过构建归一化算法,将标准化作用路径系数值转换为指标权重;然后根据指标权重系数线性加权计算单项指标的评价得分及综合指数。基于学者相关研究对于生态安全评级标准的划分[17-19],制定林地生态安全评判表(表2)。

(3)

表2 林地生态安全等级划分

(4)

式中WXj表示第j个指标的权重系数;γXj表示第j个指标的标准化路径系数值;Uij表示第i年第j个指标的综合指数。

2.3.3 耦合协调效应及相对发展度

Furthermore, there are some reports that the diagnostic accuracy of EUS-FNA and/or PJC was signi fi cantly higher than that of EUS-FNA or PJC alone[8,71].

(5)

表3 耦合协调分类判别标准

(6)

(7)

式中C为林地生态安全与经济发展的耦合度;D为林地生态安全与经济发展的协调度;U1为林地生态安全系统综合功效;U2为林地经济发展系统综合功效;α、β为子系统对整个系统的贡献度;P为林地生态安全与经济发展的相对发展度。

选取我院收治的80例糖尿病患者,随机分为2组,各40例。其中,观察组男26例,女14例,年龄35~70岁,平均(42.5±3.2)岁。病程1~8年,平均(6.2±1.3)年。对照组男21例,女19例,年龄36~71岁,平均(48.8±2.4)岁。病程1~9年,平均(6.4±1.7)年。两组基本信息资料对比无明显差异,差异无统计学意义(P>0.05)。

3 结果与分析

3.1 林地总体生态安全状况较低

3.1.1 林地生态安全多属风险缓解型

2002—2020年,长江经济带及黄河流域林地生态安全演变趋势总体位于Ⅰ~Ⅲ等级(表4),省域间时点变化差异性较大,总体林地生态安全状况较差,且初期具有非均衡性。黄河流域整体的林地生态维护与恢复的速度要弱于长江经济带。如果将林地生态安全等级依据其风险演变类型进行划分,可将其划分为风险缓解型、风险加剧型和风险反复型3种类型[43],其中风险缓解型指林地生态安全等级总体变化处于上升趋势中,风险加剧型则指总体呈下降态势的区域,风险反复型指没有明显单调趋势变化的区域。基于此种概念界定,可观测属于风险缓解型的区域有黄河流域整体及全境省份(自治区)、除上海外隶属长江经济带的所有省(市),由此也可证明各阶段政策对于长江经济带及黄河流域生态修复与治理的可行性。

表4 长江经济带及黄河流域林地生态安全评价值

2002—2020年,黄河流域各省域林地生态安全等级沿“较不安全-临界安全”方向演变,位于黄河上游的甘肃、青海两个省份演进变化率较大。其中,甘肃省2019年生态安全指数升至0.53,青海省2020年升至0.52,超过其他省域分别在2002年、2012年、2016年、2019年、2020年的极大值,生态安全状况得到较大改善;位于黄河中游的山西、内蒙古较早过渡至临界安全状态,在生态建设逐步深化阶段的结束时点(2012年)分别升至0.41、0.46,可见山西、内蒙古两省(自治区)依托政策演进的“超前性”;位于黄河下游的山东虽于2012年接近临界安全状态,具备一定程度的生态抵抗能力,但数值较小,状态不够稳定。此外,除河南、陕西滞后一年升至临界安全状态外,其余黄河流域各省域均于黄河流域综合治理方针的提出时点(2019年)初次进入“临界安全”状态,2019年的针对性方针政策对于该时点后黄河流域全面生态转型具有重要助推作用,整体而言,通过观测黄河流域地理位置相邻省域演进进程及速率,可见邻域空间溢出效应的影响。长江经济带省域整体演进与黄河流域相比,初期所处等级较低,但向生态优化方向演进速率较快。长江经济带中,只有长江下游的上海地区林地生态安全状况变化进程呈风险反复型。2002—2020年上海地区林地生态安全状况沿“临界安全-较不安全-临界安全”方向演变,且初始生态安全等级较高,其余省域均呈风险缓解型,位于长江上游的重庆、贵州、云南以及长江中游的江西、湖南初始林地生态环境较为恶化,生态状况处于“不安全”状态,但2002—2020年江西、湖南、重庆生态恢复建设成果显著,生态安全指数逐步提升,且于2020年达到长江经济带省域排名前三地位。整体来看,除安徽、湖北分别滞后两年和一年、江苏提前一年外,长江经济带大部分区域跨越至“临界安全”的时间点为2016年,2016年为《长江经济带发展规划纲要》的审议通过时点,该阶段的生态政策引领生态建设新格局作用凸显、意义重大。总体来看,长江经济带各省域自2012年后生态安全状况发展较为均衡,同时也存在邻域空间溢出效应的影响。

(一)最急性型 病死猪剖检可见气管和支气管内充满泡沫状带血的分泌物。肺充血、出血和血管内有纤维素性血栓形成。肺泡与间质水肿。肺的前下部有炎症出现。

3.2 林地生态安全与经济耦合协调程度存在省际差异

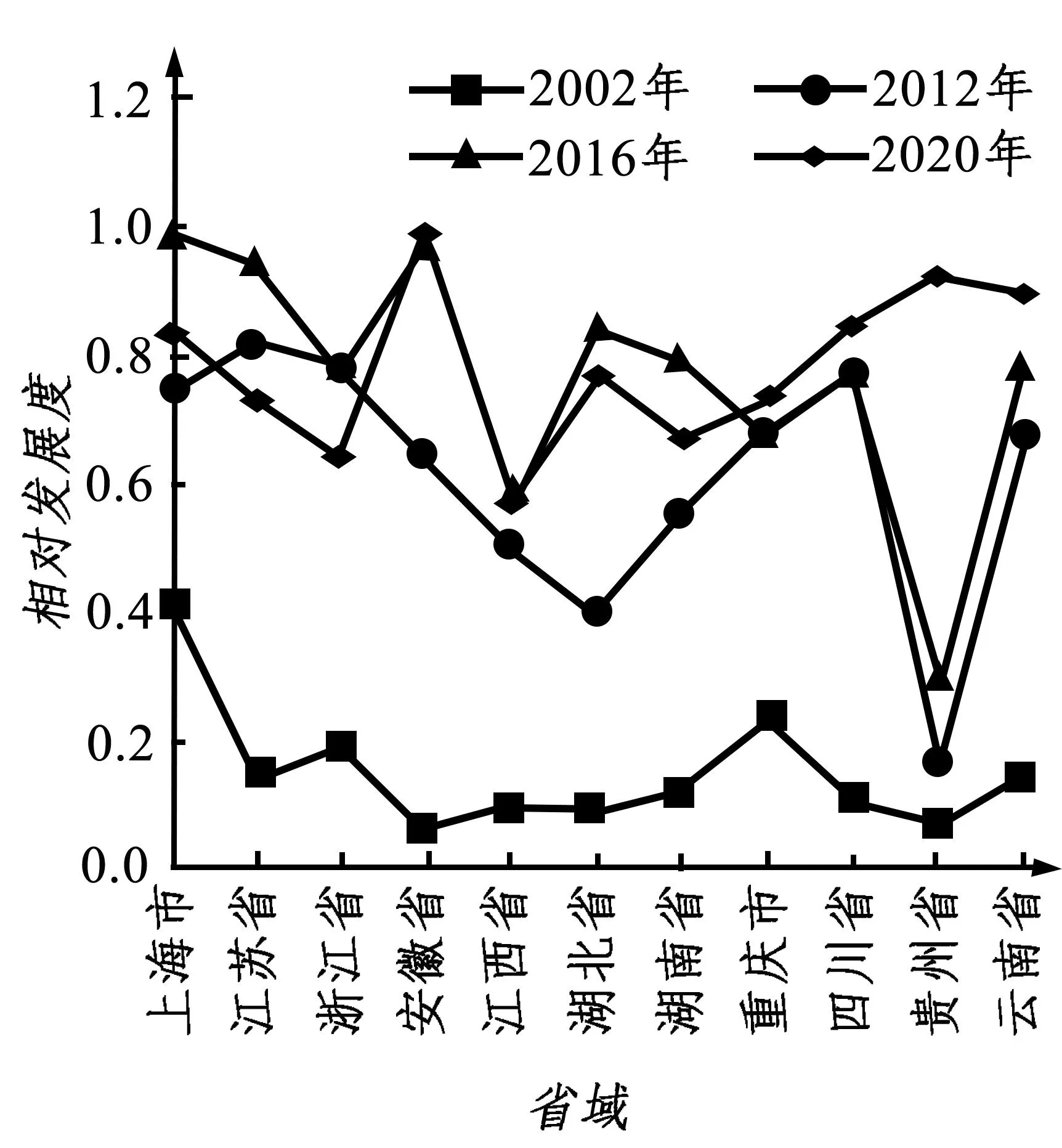

基于SEM赋权测算出的林地生态安全及经济指数建立耦合协调模型及相对发展度模型,得到重要时间变化节点长江经济带及黄河流域林地生态安全与经济耦合度、协调度、相对发展度省际差异及时间变化趋势如图2~7所示。

图2 黄河流域耦合度省际变化

图4 黄河流域协调度省际变化

图5 长江经济带协调度省际变化

图6 黄河流域相对发展度省际变化

图7 长江经济带相对发展度省际变化

3.2.1 临界状态下长江经济带耦合协调程度内部存在非均衡性

对于长江经济带及黄河流域的林地生态安全的时点研究应依托于生态文明制度建设演进界点[30],参考学术界对21世纪以来各个阶段的生态文明政策演变界点的划分,2002年党的十六大明确“可持续发展能力不断增强”的发展目标,2012年党的十八大推进生态建设理念与实践,促进生态文明建设在社会主义现代化建设总布局中的统筹协调发展[5],并逐步推动长江经济带和黄河流域国家重大区域发展战略地位的上升。分流域来看,长江经济带与黄河流域的重大政策变化节点有所差异,2016年《长江经济带发展规划纲要》的审议通过,确立了长江经济带高质量发展的新格局。2019年习近平总书记提出具有高度科学性和针对性的黄河流域治理与高质量发展的基本方针,为实现黄河流域全面战略转型带来新的机遇与挑战[38]。2020年11月,在长江经济带发展座谈会上,习近平总书记提出应贯彻新发展理念,着力推动生态优先绿色发展主战场的形成。因此,以2000—2020年为研究期,分析林地生态安全与经济耦合协调的时空分异,并选取2002年、2012年、2016年、2019年、2020年作为5个重要时间节点。

以长江经济带和黄河流域绝大多数区域林地生态安全指数跨越至“临界安全”的时间点为临界状态,分析临界状态下长江经济带及黄河流域林地生态安全与经济发展协调耦合程度。在长江经济带跨越“临界安全”的重要时间节点(2016年)处,除湖北、贵州仍处于低水平耦合下的轻度失调衰退阶段,其余区域已过渡至拮抗型耦合下的濒临失调衰退阶段。与长江经济带相对应,在黄河流域的临界状态(2019年)下,其全域均已发展至该状态,另在林地生态安全与经济相对发展层面上,黄河流域也呈现出较大的均衡性。受区位条件、资源禀赋等因素的影响,长江经济带自西向东耦合协调程度发展存在差异性,主要体现在临界时点下长江上游地区贵州及中游地区湖北两地林地生态安全与经济耦合协调状况从失调衰退阶段过渡的缓慢性。这主要归因于长江中上游地区较下游地区而言,林地经济发展水平与生态环境保护效率相对低下,耦合协调的全方位阶段性过渡较为迟缓。

3.2.2 不同时序下耦合协调程度存在梯度变化趋势

完善师资队伍的第一步是根据教学需求引进人才。商务英语教师不一定都必须精通专业、语言和实践,但至少在某一个方面比较突出,如经济、管理等专业课程的教师应该有过硬的专业知识和一定的双语教学能力;语言类课程的教师应该具有丰富教学经验,比较熟悉商务知识;实践类课程的教师应该具有实际商务工作经历。

黄河流域各省(自治区、直辖市)因林地规模、林业经济发展速度及结构、生态安全等级变化进程等存在差异,林地生态安全与经济的耦合协调及相对发展关系也呈地区差异化。在生态建设逐步深化初期(2002年)可持续发展不断增强的目标明确之时,黄河流域各省(自治区、直辖市)初始生态安全与经济耦合度指数存在差异,但基本上都处于低水平耦合阶段,只有甘肃省于2002年刚跨入拮抗型耦合阶段。但由于指数较小,相互作用与彼此影响程度仍较微弱。随着政策的落实与发展,黄河流域各省(自治区、直辖市)于党的十八大促进生态统筹协调(2012年)之时的相互作用程度基本处于饱和状态,之后基本不发生改变,整体耦合程度不高,耦合度指数为0.49左右,作用方式为拮抗型。但在促进制约关系上,各省(自治区、直辖市)的协调度指数于2012—2019年有所变动,主要体现在河南、陕西、甘肃、青海、宁夏的协调度指数提升,由轻度失调衰退阶段过渡至濒临失调衰退阶段,之后两年间耦合协调程度基本维持在濒临失调状态,协调程度总体低于耦合强度,表明黄河流域各省(自治区、直辖市)林地生态安全与经济发展两系统之间未达到良性共振,由相对发展度指数可见,2019年及以后基本实现各省(自治区、直辖市)林业经济发展与生态安全发展同步。

长江经济带各省(市)林地生态安全与经济耦合度各时点水平与整体变化趋势与黄河流域趋同,2002年初始状态时,除上海外整体上处于低水平耦合阶段,除贵州耦合度各时点间发展较为均衡外,其余区域均于2016年之时趋于饱和,整体耦合水平不高,耦合度指数为0.49左右。另外,各省(市)协调度指数随时间变化较为均衡地缓慢提升,直至2020年,重庆刚刚步入勉强耦合协调阶段,其余整体处于濒临失调衰退阶段。从相对发展度变化层面来看,直至2020年,仅半数区域达到林地生态与经济的同步发展状态,贵州在2012—2016年林业经济发展严重滞后。对比黄河流域来看,长江经济带整体初始耦合协调度较低,但发展速率较快,同时也呈现梯度变化趋势,东部沿海经济耦合度普遍高于中西部地区。

3.3 黄河流域林地生态安全与经济耦合协调适应性较强

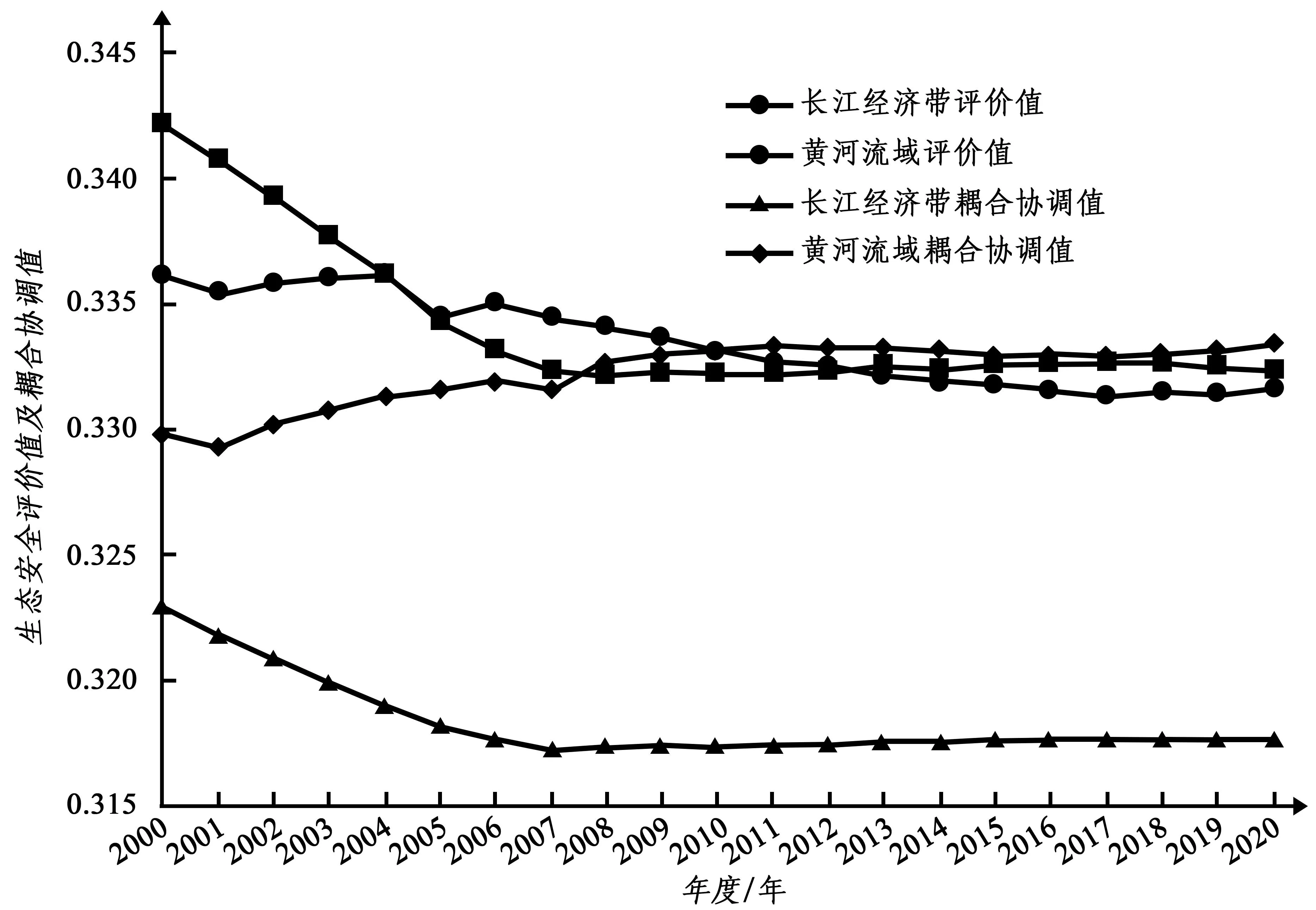

长江经济带与黄河流域的林地生态安全水平及耦合协调值的时序变动趋势如图8所示。从林地生态安全等级划分来看,长江经济带与黄河流域在2000—2020年总体处于“较不安全”状态,呈“下降-平稳”变动趋势,初期阶段黄河流域林地生态安全水平明显低于长江经济带,但2012年后逐渐略低于长江经济带。从林地生态安全与经济耦合协调状况来看,2000—2020年黄河流域和长江流域均处于“轻度失调衰退”状态,黄河流域略高于长江经济带,且黄河流域逐年平稳攀升,长江经济带则短暂下降后又恢复平稳。由此可见,随着生态文明建设的持续推进,两区域的林地生态修复与建设力度得到加强,生态安全格局也得以稳步构建;虽然黄河流域的林地生态安全水平虽相对落后,但其在与经济耦合相协调方面要优于长江经济带。

图8 长江经济带与黄河流域整体林地生态安全评价值及其与经济耦合协调值

4 结论与讨论

4.1 结论

第一,长江经济带与黄河流域林地生态安全演变过程存在邻域空间溢出效应,地理位置邻近区域在演进趋势及方向、速率、过渡阶段时点、超前滞后特征等方面具有相似性。从重大政策的演变节点把握林地生态建设进程较为精确,依托高水平地区引领的两大战略区域林地生态联动机制建立更具研究意义。第二,长江经济带与黄河流域作为重要的生态屏障,由重大战略政策引领,生态区位重要,但现有林地生态安全与经济发展整体耦合协调水平较低,内外部优势未得到充分发挥。寻找科学有效的林业发展改进策略或机制,有助于科学协调林地资源利用、环境保护、经济发展之间的关系。

4.2 讨论

第一,长江经济带及黄河流域生态环境问题得到有效整改。林地生态安全状况的演变验证了政策发展的预期节点,总体呈现布局性特征。但是,突发性、叠加和累积性的生态风险不容轻视,需加大污染综合治理力度与林地生态保护财投入力度,统筹区域的生态安全风险管理及防范体系亟待健全,进一步完善生态安全长效机制,推动林地投入产出向集约、绿色方向发展,夯实林业建设根基。第二,长江经济带及黄河流域现存的经济基础薄弱、粗放发展等问题,面临林地生态系统维护与经济发展的双重压力。为改善整体耦合协调程度不高等问题,应加强长江经济带沿线协调度较高地区的带动,注重林业现代化水平、经济发展水平的原始驱动作用,人类活动强度、城镇化水平等指标的内在驱动,以及科研投入经费、林地建设投资等的外在驱动作用。在考虑不同省份自然禀赋差异的前提下,逐步实现各区域林地生态安全与经济发展系统间的平衡协调。第三,长江经济带及黄河流域应注重林地生态安全建设与经济相协调的科学有效联动与叠加效应的产生,形成两大重要战略区间林地生态安全联动保护机制。从林业决策部门、林地经营主体等多角度出发,促进人才、资金、技术等要素在不同省域间的高效流转。政府部门应及时掌握林地生态安全与经济相关动态信息,借助经济、规划、技术等手段分区定策,同时加强多渠道政策宣传,提高公众的配合意识,引导两区域林地生态安全与经济耦合互馈、向动态良性发展方向迈进。第四,运用耦合协调度与相对发展度对林地生态安全与经济发展水平的作用程度及方向进行分析时,侧重于从数据规律方面探析其时空变迁的趋同性及差异性。未能体现两系统间各个指标要素的变化趋势,内部差异性没有得到深刻剖析,因此仍存在不足,后续研究中可以在健全指标体系、完善所需数据、解耦及量化指标要素间关系等方面进一步深化与拓展。