夹生、野生与再生

无人之境

10余年前初来重庆的创作阶段,目睹夜晚魔幻都市或者重庆隐秘山林,触动了视网膜,也搅动了内心,于是选择在夜间绘画。夜间文思泉涌,夜间静谧、含蓄。一段多年前的绘画日记记录下的绘画状态一直持续至今:

每次伴着已深的夜,匆匆走出工作室,像一个夜行者一样穿梭在林荫道上,隐约的路灯与沉睡的城市中零星的窗子里透露出昏暗的光亮,这种景象,甚至使我比工作时更加享受这一片刻的安静。

几乎每天晚上都工作得很晚,其与我作品中呈现出的夜晚的感受脱不了干系。长期处于这种状态便滋生出了很多的情愫。而在此时的我似乎寻找到了自己心里面纯粹的状态,让自己的内心裸露在外,内心那份花火爆裂,而后独自隐归。

眺望迷失的夜色,在桥上或是隐藏在一隅偷窥。有等待公交的上班族,有河对面迷离的物象。看华灯初上与繁华褪去,也许和你毫无干系,或你已经成了别人镜头中的主角。在热闹繁华的暗部更多的是自己莫名的忧伤,如同远处的江河,深不见底。

隐秘的夜间成为最初的审美对象。人们长久生活在都市,目击都市,空旷荒原、无人之境其实是人们想逃离都市的幻想与幻象。画面中没有人出现,但又有人生活过的痕迹,空旷荒原、未开化的海域、无人旷野,都是艺术家虚构出的社会镜像。

《无人之境》的缘起,便是社会生活中“繁华背后的落寞”的出走或是逃离。社会日常中的体验,日常中聚会的角落,狂欢与落寞;节日派对,重压的工作日常:都触发了我在无人之境中的“审视”目光。

一物一格

当逐步地有了明确的审美对象后,自然要寻找到具体的“绘画语言”来进行视觉化呈现,而不能完全依靠本能的概念化的涂抹。语言的精准找寻是异常艰难的。我认为绘画语言是发明的,不是发现的,是因为你即使发现了某种相匹配的艺术语言,仍然需要在“实验室”内做反复的实验,通过各种杂糅来生成。最终,绘画语言的探索过程中,以“一物一格”的方式推进。夜空、密林与海滩以“皴”体现“颗粒感”,海面微波以“刷”呈现“丝线感”,渔网以“刮”体现“流畅感”,营造出荒野之境的孤寂与诗意。

在创作过程中,必须丢掉固有的绘画方式,或者说原来就没有成型的绘画方式(摆色块等),是一种“夹生”的状态。但是,当我找到我需要的视觉感受的时候,原有的绘画语言就不合时宜,落笔时顿时“失语”,因此需要重置为“野生”的状态。

回到我需要的视觉感受——隐秘的夜晚、密林、含蓄的表达、朦胧、松软、细密的质感,当通过真切肉身体验去寻找吻合的视觉表达,怀揣着自己切身的真情实感去寻找、去体会所需要的感受、需要的质感时,选择了颜料呈现颗粒状,像皮肤的每一个毛孔,像密密的草地……这时的“皴”呼之欲出。

从本能地涂鸦→画圈圈→更小的圈→皴法,这个路径经历了3年之久。隐秘的夜晚、密林、荒原是一种感觉,就是松软的、没有棱角的、酥酥的……而最终是用涂鸦、画圈的方式来置入画面。虽然这并不是最终的结果,但已经走出了“夹生”的牵绊,感受已经高度吻合我内心的感受。在不断地用画圈的方式来表现过程中,圆圈越来越小,慢慢地小到一定程度,即产生了质变,“皴法”终见端倪。

无独有偶,如果说摆笔触抑或摆色块是油画学习中最传统、最直接的绘画语言,而“皴法”则是历代山水画家在师法自然造化的实践中提炼出来的艺术语言形式。恰恰皴与皮肤有关,关于“皴”的解释,《说文解字》曰:“皮细起也,从皮夋声。”山水画中为什么会有皴法,这个不得而知,但自己在寻找像“皮肤的毛孔”类似的细密质感时,是按照自己“野生”的本能在思考,“再生”出自己的皴法绘画语言。

同理,在表现无人之境的海面微波时,以“刷”呈现“丝线感”。如何还原海面?这种还原不是以传统写实的方式去“模拟自然”,而是根据自我的需求进行“野生”的再造。这种刷的方式像是手艺人在民间街头用排刷进行画字的表现方式。绘画有时是取巧的,有时又是反复折腾,只为呈现需要的视觉。

我经常觉得绘画如同枯燥的修行,按照既有的工作逻辑,去本能地创作,日复一日地工作,提炼一种构图范式、语言范式,试图揭示最本真的自我、最真实的体验。

自由与束缚

庄子言:唯有最深的孤独,才能极致自由。

如何表达自由一直是我思考的问题。前文所指的无人之境作为审美对象,是对都市的逃离。肉体置于都市,思绪则远去。灵魂与肉体发生位移,孤独灵魂在游荡,是向往自由的表现。但是,人们在排除万难追求极致的自由时,结果却是虚妄的。

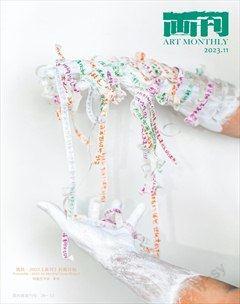

自由与束缚这一对辩证的词汇终将相互牵绊。自由与束缚是辩证统一的,在通往自由之路的过程中,一直有万千的屏障在阻挡着,即使是自由的状态,也是被限定住的。因此,画面中的鱼与网、漂浮的物象与黑线网格隐喻了自由与束缚。正如《捕》系列作品,借用了生态学中“食物链”的概念,借用了翠鸟、鱼、渔网等作为审美对象,在建构食物链的过程中,形成了捕与被捕的关系。正如当下人正是食物链中的一环,是社会现实的一个镜像,这个镜像是虚构的、扭曲的,或者是被提纯的,是人与社会之间的影射关系。正如谚语中“大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米”“螳螂捕蝉,黄雀在后”等所指的关系。

对我而言,画面中的小鱼如同社会中的个体,它们如此的微小,但仍旧不断地跳跃,是“跃龙门”也好,“試比高”也罢,面对社会与自然环境的错综复杂,却不惧危险、埋伏,“野生”地活着,以这种姿态探寻自己的自由之路,即便它是短暂与虚妄的。

在信息与时间极度碎片化的当下,社会洪流与艺术样式倍速快进的现场,我的创作一直遵循从“夹生”走向“野生”的路径,并力争在不断地推进技艺和思考的过程中,“再生”为一颗顽石,坚守在一隅,以观万物。

注:耿德法,四川美术学院造型艺术学院油画系副教授。

责任编辑:孟 尧