新四军纪念馆里的铁军故事

黄凯

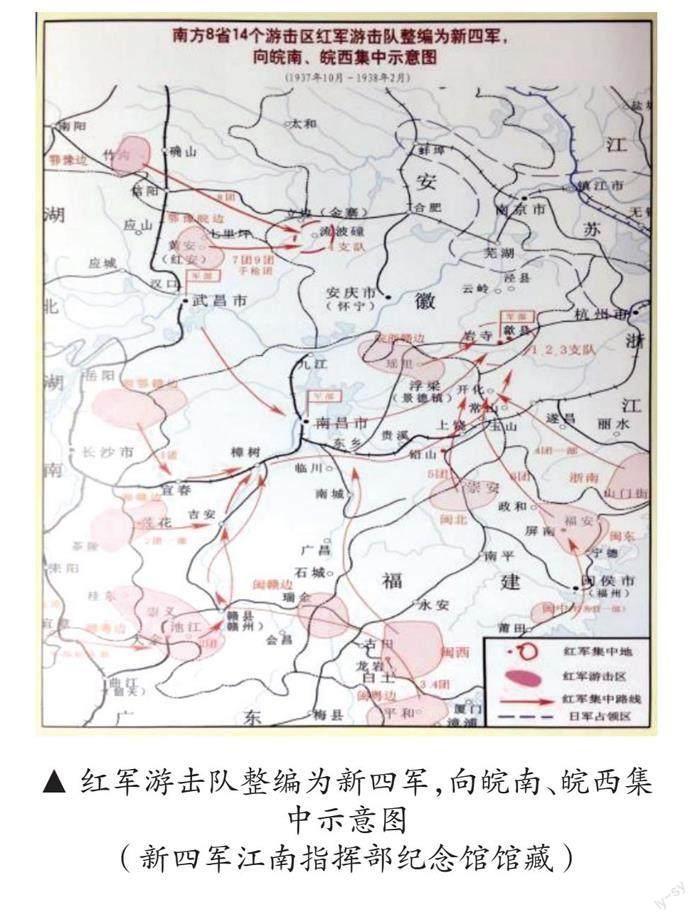

“七七事变”后,根据中国共产党与国民党当局的协议,分布在湘、赣、闽、粤、浙、鄂、豫、皖八省的红军游击队,集中改编为国民革命军陆军新编第四军,简称“新四军”。1937年12月14日,中共中央为加强对新四军的领导,决定成立中共中央革命军事委员会新四军分会,中共中央东南分局(后改为东南局)书记项英兼任军分会书记,陈毅任副书记。

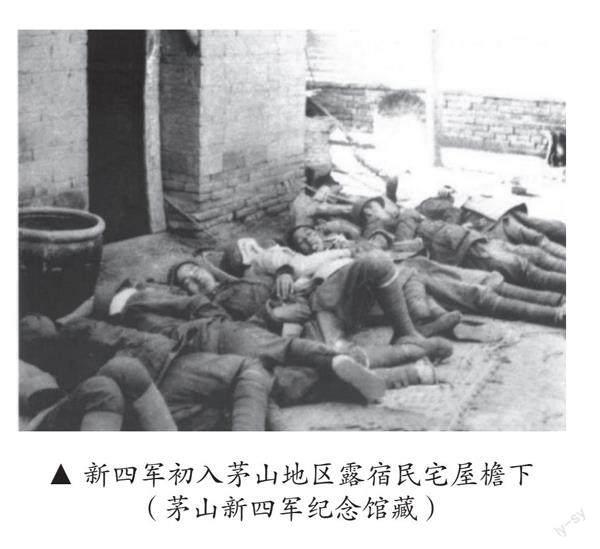

1938年5月,新四军先遣支队、第一支队、第二支队先后进入茅山地区,至年底基本建成以茅山为中心的苏南抗日根据地。初到苏南敌后的新四军,提出“不拉夫、不派款、不扰民”的“三不”政策。正如陈毅当时所说的“天王老子也不准进民宅”,刚入茅山的新四军夜晚就露宿在村民的屋檐下。手里有枪的新四军,为啥选择露宿而不扰民?因为新四军是一支党领导下的人民军队!

一、新四军继承发扬红军传统,与人民结下了深厚的军民鱼水情

红军长征后,陈毅被安排留守中央苏区坚持游击战,其面临的首要问题就是如何妥善安置反围剿战斗中的两千多名重伤员。苏区的群众非常支持党的工作,家家户户父送子、妻送郎,兄弟争当红军,很多人都随队长征去了。陈毅和地方党委协同动员苏区群众收治伤员,如果群众愿意安置伤员,伤员好了之后,可以做群众的儿子,也可以当群众的女婿,相当于多了一个劳动力,于军于民,都是一件好事。为了让伤员在群众家住得安心,陈毅特意给每个病号都发了五斤盐。由于敌人的长期封锁,盐格外宝贵,带过去也算是还了群众的救护之恩,彼此间不会有嫌隙。大爷大娘们你驮一个,我抬一个,没一会儿的工夫,就把两千多伤员都接走了。从1934年秋到1937年冬,留守苏区的红军战士在南方八省的15个游击区和20万国民党军队展开了长达3年的游击战。1937年10月,在国共合作、共同抗日的背景下,南方八省的游击队被重新整编,成为一支新的部队——新四军。

新四军组建之初,全军一万余人,辖四个支队八个团。这八个团除了正常的编制序列之外,每个团都用一个字作代号,分别为“保”团、“持”团、“发”团、“扬”团、“优”团、“良”团、“传”团、“统”团,合起来就是“保持发扬优良传统”。新四军将士们面对百姓秋毫无犯、面对外敌英勇无畏,在极端困难的环境里与人民群众密切联系,凝结了血浓于水的军民鱼水情。陈毅同志曾深情地说:“人民乃本军之父母,本军乃人民之卫士。故本军虽临万难,信心坚定,始终如一。”

二、新四军在人民群众的真心拥护中发展,在抗日烽火里壮大

皖南事变后,新四军在盐城重建军部。陈毅等领导同志总结了皖南事变的经验教训,提出了“把新四军建设成强大的正规化的党军”的口号。新生的新四军坚持报国为民、无私奉献,在人民群众的真心拥护中发展,在抗日烽火里壮大。在极为艰难的岁月里,新四军将士克服各种艰难险阻,打破重重包围封锁,始终相信和依靠群众,关心和帮助群众。

新四军每到一地,帮助建立抗日民主政权,剿匪反霸,减租减息,兴修水利,组织换工互助,让广大贫苦百姓安居乐业。每逢日伪军“清乡”“扫荡”,新四军先派人护送老百姓往安全地带转移,自己再与日伪军作战。日伪军走后,房子烧了的,帮着建房;财物被劫的,送粮草,送衣被;有人负伤的,帮助医治;有人遇害的,帮助安葬并登门慰问。平时,住在老百姓家里,帮助下田干农活、修缮房屋,水缸不挑满不走,室内外不打扫干净不走,借用门板、桌、凳没还清不走。抗战胜利时,重建后的新四军已壮大到21万人,成为一支听党指挥、战无不胜的抗日铁流,壮大了人民的力量,为中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利立下了不朽功勋。

三、新四军制定和执行铁的纪律,无论战时平时都坚持人民至上

新四军要求部队充分尊重群众意愿,坚决实行不拉夫、不收款、不扰民的“三不”政策,不准直呼“老百姓”,而要称“老乡”“老大爷”“老大娘”“大哥”“大嫂”等,要将增强群众对新四军的信任作为发动和组织群众抗日的前提。同时,军部还对红军时期的“三大纪律八项注意”进行了修改,制定了新的“三大纪律、六项要求和十项注意”,并颁布实施了《新四军十条军规》。具体内容就有“军队与民众打成一片”“不侵犯群众一针一线”“上门板捆稻草,房子扫干净,进出要宣传,说话要和气,买卖要公平,借物要送还,损失要赔偿,大便找厕所,洗澡避女人”等。1943年12月,新四军政治部又专门制定了关于拥政爱民的方针,并公布《新四军拥政爱民十大公约》。其具体内容是:一、彻底执行政府法令;二、保护政府,帮助政府,尊重政府;三、不浪费一粒公粮,一根公草;四、借物送还,失物赔偿,态度要和蔼;五、帮助群众团体;六、帮助人民耕作和收割;七、帮助人民进行清洁卫生和文化教育运动;八、帮助民兵自卫队;九、尊重民情风俗;十、进行宣传调整,倾听人民意见。

有了纪律条文,还得有执纪的意志和决心。新四军是人民心中的铁军,可贵之处就在于遵守纪律是无条件的,说到做到。陈毅在挺进敌后的实践中反复强调,我军要在苏南站住脚,首先必须模范地遵守纪律,取得群众的信任。正如其所言,新四军所到之处严格执行铁一般的纪律,在每日仅维持半饱甚至是饿着肚子的艰苦条件下,依然能做到不拿群众一针一线,从而在群众中建立起威望,获得了群众的高度信任和真诚拥护。据粟裕回忆,“当我们初到江南的时候,群众不愿借房子给我们住,我们就在村外或者是田野里露营,在雨天的晚上,曾经遇到了不肯开门借房子给我们住的事,我们也就站在门外和靠在屋檐下过夜,这样有过很多次。有些时候,群众不卖粮食给我们,我们也曾经饿过几顿饭和吃过很多次糜粮。”黄克诚曾率部队趁黑夜越过敌人的封锁线,挺进苏北阜宁县益林镇东边的大王庄。刚进村,黄克诚就下令:“一不准敲群众家门,二不准动群众的一草一木,三不准大声喧哗、惊醒群众。”

四、新四军做到官兵一致地遵守纪律,在点点滴滴中赢得民心

1944年春,一师师长粟裕在东台三仓南址小街陈昌柏家中召集军事作战会议。警卫员将粟裕的战马拴在了院子内一棵枇杷树下。会议结束时,枇杷树的树皮已经被战马啃食精光,露出树干。军规规定,损坏老百姓的东西要赔偿。粟裕立即向陈昌柏大爷做检讨,并掏钱赔偿。这件事情让粟裕始终不能忘怀,他托人捎来一棵黄杨树苗。没过多久,粟裕就再次来到陈昌柏家,亲手将树苗种下,了却了一桩心事。这与当时的国民党军官军纪败坏、思想颓废,形成了鲜明对比。这些看似都是一些生活上的细节,但是群众就是通过这些小事分辨出新四军是老百姓自己的队伍,就连地主士绅也称赞新四军“实为从未得见之最优良之抗日军”。

新四军爱民如父母,人民群众就把新四军当作自己的子弟兵,自觉拥军、参军。皖南事变中幸免于难的2000多名新四军指战员,是在皖南人民冒着生命危险的掩护、营救、帮助下突围出来的。云岭的张素莲担任妇抗会主任后,她全家11口人,除80岁的婆婆和婴儿外,有8人跟随新四军参加革命。据时任军部文化工作委员会总干事钱俊瑞后来回忆,他做民运工作期间,随意到哪个老百姓家,他们都会告诉你,不是儿子在新四军,就是哥哥、弟弟或丈夫在新四军,家家都把新四军当作自家人看待。老百姓广为流传的一句话就是“吃菜要吃白菜心,当兵要当新四军”。

“九仞为山争一篑,同仇敢与亿民期。”(陈毅《“七七”五周年感怀》)新四军将士用信仰和忠诚、鲜血和生命孕育了铁军精神。铁军精神与井冈山精神、延安精神、西柏坡精神等中华民族精神谱系一脉相承,同时又具有鲜明的特质和内涵,其蕴含的听党指挥的铁的信念、报国为民的铁的担当、英勇顽强的铁的作风、执纪严明的铁的纪律,为我们留下了弥足珍贵的精神財富。

(注:茅山新四军纪念馆位于江苏省句容市茅山镇,新四军江南指挥部纪念馆位于江苏省溧阳市竹箦镇水西村,新四军纪念馆位于江苏省盐城市亭湖区,黄花塘新四军军部纪念馆位于江苏省淮安市盱眙县黄花塘镇。)