“教—学—评”一体化语文教学的现实困境与实施策略

文∣余志明

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)在课堂教学评价建议中倡导教师应树立“教—学—评”一体化教学意识。素养视域下的“教—学—评”一体化教学在语文教学中究竟该如何实施?评价方式的选择、评价工具的使用、评价语言的运用究竟该怎么操作?这些都是一线教师孜孜探求的难题。这里,笔者基于素养视角来探索初中语文“教—学—评”一体化教学的操作要义。

一、“教—学—评”一体化的教学价值

(一)指向核心素养的达成

核心素养关注的视角是人的品格和能力培养,具体到课程实施中,除了要加强教学设计的情境性、实践性和综合性外,还要着力关注评价方式的变革。新课标倡导的“教—学—评”一体化教学,就是以素养导向作为评价的着力点,重点考查学生学习过程中的学习情态、参与程度和素养发展水平,最终指向学生语文素养的整体提升。

教学过程中嵌入教学评价可以助力学生核心素养的达成,因为评价与反馈不仅可以使教师与学生了解教与学的效果,而且可以适时调整教与学的策略,甚至是目标,以满足不同层次学生学习的需求,实行个性化教学。

教学评价的主要依据是学业质量标准。学业质量标准不仅明确了学生应该“学到什么程度”,有助于教师对教学内容的深度与广度的准确把握,而且也为“教—学—评”一体化的实现提供了标准依据,可以说素养就是目标,评价就是支架,“教—学—评”一体化是教学的基本常识,是凭证据说话、按标准验收的教学,对学生语文核心素养的提升具有非常重要的助力价值。

(二)指向真实学习的发生

“评价的过程即学习的过程”这一全新教学理念是对教学评价功能的最新阐释,它进一步强调了教学过程评价对于学生学习过程的重要性。

素养视域下的语文课堂教学尤其重视学习的自主性,强调学习的过程性,这就倒逼教学评价要突破传统的以试卷检测为主要评价手段、以终结性评价为结果的评价方式,变为评价过程伴随学习活动全程,评价内容重点关注学生品格和能力的提升度。另外,评价必须真实,只有真实的评价才能服务学习、促进学习,让学习真实发生。不妨看下面这则案例:

情境:小文同学的阅读之旅

活动一:行走,领略一路好风景

行走于书卷中,你会领略到万千景象、万般心绪:有春水的开阔“,风正一帆悬”;有孔子立于川上,慨叹时间飞逝,人事变迁“,”;还有王湾行至北固山下,感慨新旧交替,天道循环“,”。璀璨哲思,光耀古今。(填写古诗词)

活动二:行走,结交三五好朋友

小文觉得一人赏景有些孤单,想加入文学群和年纪相仿、志同道合的群友一同看山看水。

1.她应该申请加入下面哪一个文学爱好者微信群?

A.豆蔻年华 B.弱冠一族

C.而立之家 D.不惑岁月

2.小文成功入群,为更好地参与群聊,阅读了以下三则关于交友的材料,请帮她概括交友原则。

①“海内存知己,天涯若比邻。”(王勃《送杜少府之任蜀州》)

②“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。”(白居易《琵琶行》)

③管宁、华歆共园中锄菜,见地有片金,管挥锄与瓦石不异,华捉而掷去之。又尝同席读书,有乘轩冕过门者,宁读如故,歆废书出看。宁割席分坐,曰:“子非吾友也。”(《世说新语·德行》)

活动三:行走,读懂一路好故事

群友们围绕“探究成长之路”这一主题,开展了一场《朝花夕拾》读书的研讨会。研讨会围绕以下三个观点展开,你认同哪一个观点?结合具体篇目加以分析。

观点一:《朝花夕拾》是一部充满温情和童趣的作品。

观点二:《朝花夕拾》是一部讽刺社会黑暗、冷漠的作品。

观点三:《朝花夕拾》是一部讨论儿童教育的作品。

这是七年级上册综合测试笔者命制的一道题目,从学生角度来看,题目命制的生活代入感很强;从评价角度来看,除了语文知识的考查,还考查了学生对生活的理解,引领学生体悟了哲人哲思、古文化知识、交友原则和人生成长等文化信息。这些文化信息对学生语文素养的提升有很大的促进作用。

因此,发生在知识生成状态或应用状态的情境之中的评价,能够有效考查学生提出问题、形成问题解决方案和评价问题结论的素养,最终指向真实学习的发生。

(三)指向教学常识的回归

“教—学—评”一体化的核心是用科学的方法和事实证据来回答“为什么教”“教什么”“怎样教”“教到什么程度”等教学的常识问题。如果语文教学不注意科学性,将会导致语文教学变成空中楼阁般的虚无式教学。而“教—学—评”一体化的教学理念可以很好地防止这种现象的发生,因为这种教学范式不仅关注了课堂教学的起点,也关注了课堂的重点,更关注了课堂的终点。具体来说,它包含三重含义:学教的一致性、教评的一致性、评学的一致性。教、学、评三者构成了一个整体,杜绝了语文教学的随意性,改变了语文教学的模糊性,使教学过程和教学达成度变得清晰可视。

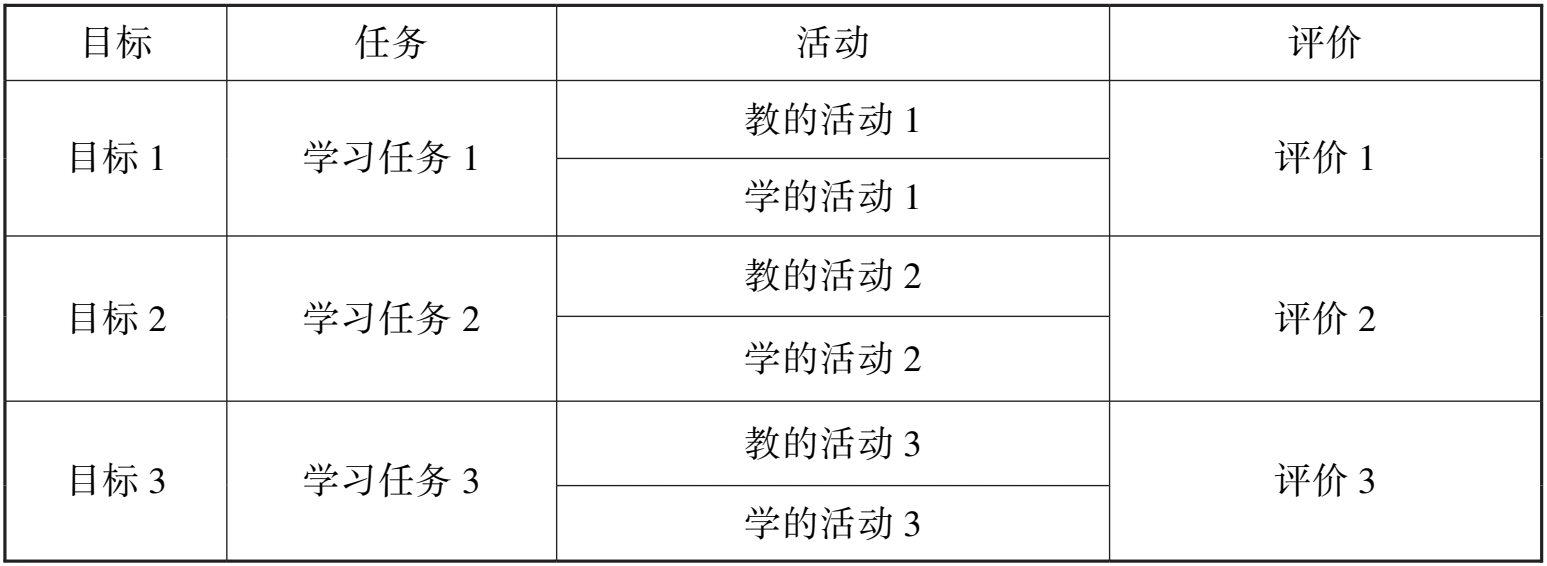

比如,一节课有三个目标,在“教—学—评”一体化的课堂里,就可以设计三个或多个指向目标的学习任务,再围绕任务设计三个或多个教与学的活动来实现,目标达成度如何又可以通过适时的过程评价来确证。这种常识性的语文课堂教学设计可以用表1来阐释。

表1

表1清晰地告诉我们:教学评价对应教学活动,教学活动对应学习任务,学习任务对应教学目标。一节课中的所有教学环节都体现了教师的教与学生的学之间的双向建构,让学生的语文素养实实在在得到了提升。

二、“教—学—评”一体化的现实困境

(一)评价研究行动滞后

“教—学—评”一体化理念虽然很早就已提出,但就当下的研究现状来看,区域之间、学校之间、教师之间无论从思想认识的高度上还是研究的效度上都存在着很大差异。基于课程标准的课程改革、育人方式改革与评价内容改革未能同步推进,教学评的良性互动仍未形成,教师对于培育核心素养的教学实践的探索远超于对教学评价的实践探索。

新课标颁布实施以来,一线教师的教学研究聚焦的是“任务群教学”“单元整体教学”“跨学科学习”等新型教学模式,探讨的重点是教学方式如何改革才能助力学生核心素养的达成。在评价层面,重点关注的是终结性评价中的命题研究,疏于过程性评价研究。两类研究虽然都指向核心素养的培育,但教学层面的研究已经下沉到具体课堂教学之中,并且已经有具体可行的素养培育策略的物化成果。而过程性评价研究仍停留在理论层面,尚未形成教学评价的实操性策略。

(二)活动设计出现偏差

“教—学—评”一体化的原则是“教—学—评”之间要保持高度的一致性,在循环互动中实现三者的动态发展。但审视当下的教学实践现状,“教—学—评”三组活动却陷入了断带循环的困境:一是目标导向下的学与教匹配程度不高,二是教与评匹配程度不高,三是学与评匹配程度不高。

究其原因,主要是教学目标与教学活动设计没有形成对应关系。殊不知,教学目标的达成需要环环相扣的活动来推动,教学过程中如果有针对性地设计富于逻辑性的教学活动,就可以有效地串联起教学知识点,确保教学过程不会偏离主线。而很多教师的课堂,教学目标就是“摆设”,教学活动设计游离于教学目标之外,教学内容没有整合,教学评价是非常随意的口头评价,这样的教学效度甚为低下。

(三)高阶思维发展受阻

教学具有进阶性,但如果教学评价一旦以终结性的“检测”为单一目标,学生的思维就会被固化,其原因在于:一是模式化的“答题套路”逼迫学生按照固有思路理解文本;二是“标准答案”制约了学生的自主理解力;三是单一的“问答形式”只评价阅读结果而不关注阅读过程;四是情感体验是试题无法检测的;五是学生难以从终结性评价任务中实现对自身的动态监测、信息反馈和有效调整,学生也就难以形成自我知识建构意识,学生的高阶思维就得不到发展。因此,素养导向视域下的语文课堂的高质量建设不仅需要教学设计的单向转型,更要着眼于课程整体结构来探索评价方式的更新。

三、“教—学—评”一体化的实操要义

(一)目标制定依标靠本

“教—学—评”一体化的核心是目标导向下的教、学、评三者联动,在学教一致、教评一致和评学一致的融合联动中达成预设目标。教学目标的制定要讲究科学性,科学性的依据就是课标和课本。课标从宏观层面确保教学不偏离语文课程性质,课本从微观层面保证单篇或单节课时目标的适切性。具体来说,就是在文本解读的基础上,关注教材的助学系统,包括单元导语、预习提示和课后习题等,进而在把握学情的基础上,精准确定教学目标。

因此,一节课的目标设计可以按照“课程标准—教材分析—学生学情—课时目标”的路径进行制定。

例如《陋室铭》一文的目标制定:首先关注课标,《陋室铭》属于文学作品,新课标已经明确提出阅读文学作品,要学习欣赏、品味作品的语言、形象等,交流审美感受,体会作品的情感和思想内涵;其次关注教材,《陋室铭》所在单元主题是陶冶情操,净化心灵,使人追求道德修养的更高境界,指向的是文化自信;最后关注学情,七年级下学期的学生虽然已有一定的文言文基础,但对作者的情志把握还有一定难度。

综合三个方面的分析,《陋室铭》的教学目标可以具化为:(1)借助注释,理解“馨”“何陋之有”等重点文言词句;(2)通过品读,体味铭文的文体特点和巧妙的构思;(3)体悟作者安贫乐道、保持高尚节操的情怀。

经过这样的流程确定的目标更为精准,更有利于“教—学—评”一体化的实现。因此,目标的确定必须依标靠本。

(二)教学评馈融合联动

新课标已经将课程评价提升到课程理念高度,教学评价已经不仅仅是教或学之后再来评价的终结性评价,也不是教和学之后等待第三方来评价的独立环节,教学评价更多的应该是嵌入教学活动之中,是和教与学同时发生的。评价是全程性的,其作用在于促进纠偏,不仅监控目标的达成度,而且促进教学活动的优化,让教师依据评价结果,对教学活动及时进行分析和调整,最终指向学生能力素养的提升。

因此,教学设计不光要设计教师教的方案和学生学的方案,还要设计与之相适应的评价方案,将学生学习过程中的学习态度、参与程度和核心素养的发展水平及时准确地反映出来,以便教师及时反馈纠偏,进行有效指导,真正促成“教—学—评—馈”的融合联动。

例如,《陋室铭》其中的一个教学目标是引领学生体味铭文的文体特点,教师可以设计朗读、找出韵脚、韵文韵译等学习活动,对于学生是否达成目标、是否能读出韵味、是否能找出韵脚、是否能韵文韵译等角度设计评价方案,从而将评价具体化,提升检测目标的达成度,确保目标的在场与落实。

(三)评价量规助力进阶

在“评价建议”中,新课标要求“真实、完整地记录学生参与语文实践活动的整体表现”。因此,“教—学—评”一体化教学的根本目的就是学生在科学的教与学活动和评价量规的导引下,进行有目标、有进阶的学习。鉴于此,在教学实施中教师要提前设计评价量规,告知学生每个活动的评价标准,最大限度地发挥评价的导向作用。

素养视域下的课程实施强调学习的情境性、过程的实践性和任务的结构性。基于这样的原则,评价量规理应与之适应,量规即任务,要能凸显评价的情境性、实践性和结构性,助力学生的素养进阶。因此,教学评价要创设评价情境,激发探究欲;要整合评价内容,力求结构化;要检视量规梯度,关注进阶性。

例如,《岳阳楼记》可以创设这样的情境:校园电视台新设了《人物》栏目,应栏目编辑邀请,你将和其他同学一起参与“古仁人的情怀——范仲淹”专题节目的制作。教学时可以设计“初识范仲淹,引文诵读感人物”“走近范仲淹,静思细品赏湖景”“感悟人生,字里行间悟情怀”三个任务,其中第三个任务活动的设计是“从范仲淹的作品中你领略到了范仲淹怎样的人生志趣与情怀?请写一段话,表达你对范仲淹的评价”。为了让探究活动更好地促进目标的达成,可以设计如表2的量表。

表2

这个评价量表是基于情境和任务的要求进行设计的,不仅让学生在学习前对学习目标有清晰的认识,而且不同维度的活动评价标准也呈现出一定的梯度,有效助推学生能力素养发展的进阶。评价量规本身也具有内在的逻辑性,便于学生准确评判自己在每个学习环节中的水平,让学生的素养能力发展得以清晰呈现。

综上所述,践行“教—学—评”一体化教学,可以改变传统语文课堂教学的生态,让语文课堂教与学真实发生,使语文课堂教而成学、学而成效,助力学生语文核心素养真正落地。