敦煌石窟舟船图像浅述

姚志薇 齐然

关键词:敦煌石窟;水上交通;舟船图像;敦煌壁画

一、引言

敦煌地区自北周至元代营造的五十多个洞窟中,保存了一百三十多幅古代舟船的形象资料,其时间跨度近七百年。船的形式达十多种,按其驱动方式,可分为人工驱动的小筏、小木板船、楼船、庐船、双尾船、双尾楼船、双尾庐船和靠自然动力(风帆)驱动的小帆船、大帆船、楼帆船、庐帆船、双尾帆船、双尾楼帆船、双尾庐帆船等;其中靠自然动力驱动的船只当中有一部分是人工与自然两种驱动方式兼有。

舟船出自敦煌壁画之因,大多为表现佛教经典中所述的航海内容,如观音救海难、入海求宝、海神问难等,其中尤以表现观音救海难者为多。所以,名义上这些船都是海船,也有一少部分是在讲述发生在江河湖泊中的佛教传说。例如,绘于初唐时期的莫高窟第323窟壁画中(如图1),有大大小小的木板船和帆船十余艘,划桨、摇橹、张帆、拉纤的都有。本窟的小木板船和帆船的图像都是敦煌壁画中出现最早的,可惜壁画中部的一艘大船已被美国人华尔纳使用化学胶接材料粘贴盗走。

敦煌壁画中七百年间的舟船形象,随着时间的推移而发展进化,可以作为一部船史来读。北周至隋代所绘,基本上全是小舟、筏之类。到了唐代以后,壁画中渐次出现了大木板船、帆船和各类楼船、庐船等,这些大船能在一定程度上反映我国当时的造船用船水平。

二、北朝至隋唐社会的早期舟船图像

公元6、7世纪的敦煌壁画的舟船图像中,包括北周、隋代的小舟筏和唐代的木板船,是全靠人力驱动行驶的最原始的小筏、小舟类,驱动设施主要是桨、橹、篙等。这种情况一直维持到7世纪初期的隋代。而公元7世纪末期以后的壁画中才出现了木板船。第296窟窟顶壁画中的小舟(如图2),绘于公元570年前后的北周時期,出现在反映善友太子入海求宝故事中。这是敦煌壁画中的第一只小舟,尖头尖尾,中间大,两头小,船体较短。船上载客(船中间坐者)三人,船夫二人(船两头摇橹与撑篙者)。这是当时西北地区使用的内河舟船,类似远古时期的“独木舟”。

敦煌壁画中直到6、7世纪时才出现的原始舟船图像,说明敦煌虽是中西交通的要道,但因地处西北大漠戈壁,画家见到的只是在内陆河湖中从事小型作业的小舟筏类。同时,舟船图像还可能受到佛经和壁画内容及布局的限制。根据佛经及其他佛教文献记载,运渡众生从水上抵达“彼岸”的工具中有名为“浮囊”者,用牛皮或羊皮制成,西域人“吹气浮身”以渡海,因为这种“浮囊”在佛教壁画中是以海船名义出现的,而且佛教文献中也有浮囊曾作为西域人渡海工具的记载,我们也可以将6、7世纪壁画中的小舟筏当作渡海工具看待。

隋代第303窟《法华经变》,在表现商船在海上遭遇到风暴及魔怪时,绘制了三只相同的小舟(如图3),先后分别在鬼魅横行、狂涛肆虐和风平浪静且莲花合苞状欲放的海面上。舟为长方形、底呈弓形,舱内乘坐八人,其中着白衣僧一人,他一直站立于舟中作合掌状。遇鬼魅时,白衣僧人站着,坐者七人中四人低头表示恐慌,三人端坐镇静如常。遇狂涛时,有五人站立合掌,风平浪静时只有白衣僧与着黑衣的船夫立于船两头。这里以连环画的形式依次表现了遇到海难一心称颂观音名号及观音救海难的全部过程。这些“船”形象,也可被视为佛教文献所记之“浮囊”。

隋代第420窟壁画中的五只小舟(如图4),比前面第303窟小船略有改进。船身长方形,平底,行驶于河中,规模较小,只乘坐七人,其造型在总体上仍未脱离“浮囊”的构架。其中有四只绘于同一画面,左右两边各两只,也是以连环画形式表达观音救海难故事,四只小舟都没有桨、橹、桅、帆等驱动工具或驱动设施,左上角以卷草图案表现海上浪涛为本画之特色。

到了唐代,在表现观音救海难的情节中,已经开始描绘帆船形象。第23窟壁画中,绘制于公元8世纪前期的撑篙帆船(如图5、6),雕刻彩绘的船身长宽比例适中,桅杆矗立于船舱中部,船夫的撑篙方向、风帆张起的方向与行船的方向三者相一致。在敦煌所有的小船壁画中,这是最接近现实也最富有生活气息的一幅。

这幅壁画中所绘另一艘小帆船,船上载客四人并摇橹船夫一人。船舱从头到尾都绘有横向隔板,表现出这艘船在制作结构方面的一些情况,及其坚固和耐用的特性。这是一条很有代表性的、古今普遍使用的小木船。

从公元9世纪中期开始一直到公元10世纪末,敦煌壁画上出现了大量方头、平底的双尾船形象,大多也是表现“航海”的内容,但实际上也行驶在由画家们制作的河流和湖泊中。双尾船即一条船上有两条尾巴(如图7),与燕子的尾巴相似,所以又被称为燕尾船,其推进方式也是人工、风力及二者兼备这三类。秦汉时期开始,中国已出现了由两条船相并的双体船,名字叫作“舫”,这种船运行比较平稳,双尾船的形式是由舫的形式演变而来。而双尾船的方头则是借用了唐代沙船的形式,所以壁画上的双尾船多为方头平底型。各时期壁画中的舟船图像,在航行设备方面描绘得比较仔细,从桨、橹、棹、廊到帆、桅、缆等,都有所交代。榆林窟的几幅元代小双尾船,连船的细部构造,如船身的装饰,甚至有一些铆钉也描绘得十分清楚。这也说明画师们对船有一定程度的了解。

五代第98窟的海神问难故事中绘有五只双尾帆船,方头平底,双尾较长,尾尖上翘呈燕尾状,风帆与行船方向相背。

在所有双尾船的图像中,榆林窟的小双尾船很有特色。它是作为装饰图案出现的,与现实有较大差距。但画面上对船的细部结构,直至每一枚铆钉都描绘得十分清晰。这幅画显然是出自熟知造船工艺的画家之手。

三、公元9世纪到10世纪的舟船图像

敦煌壁画中有上层建筑的舟船图像,其中包括一部分设有上层建筑的双尾船,而敦煌船壁画中的上层建筑,主要分“楼”和“庐”两类。楼船与庐船的绘制时期在公元9、10世纪,它们在壁画中所表现的内容也是观音救难、善友太子入海求宝等。具体地说,除个别图像外,楼船多表现入海求宝,庐船多表现观音济难。

楼船作为一种战船,从出土文物上留存的图案纹饰看,大概在中国战国时期就出现了,而游船出现更早一些。但是,在中国,迄今为止,不论是古代遗留下来的碑铭石刻,还是现代考古发掘资料,宋代以前的游船形象和实物都极为罕见,敦煌石窟唐代及以后壁画中,却绘制有楼船、双尾楼船、楼帆船、双尾楼帆船图像,特别是敦煌特色的双尾楼船图像保存得比较丰富。这里所谓的楼,实际上即内舱的屋亭式上层建筑,大部分为单层,也有个别是两层的。楼船的驱动方式也是前述人力、自然动力(风力)及二者兼有这三种。在公元9世纪中期善友太子入海求宝故事画中,绘有一艘虎头双尾楼帆船(如图8)。此船方头、但略呈弓形底,长方形船头上绘有虎头图案,帐形四角亭式内舱顶上设榻辇,有二人立于辇上。桅杆竖于亭舱后,杆顶部有示意风向的木雕小鸟(此小鸟依其规定之重量又被称为五两),高悬的大帆向前张起。船的上层建筑与船舱不协调,五两和风帆所示风向相背。

同时期另一幅入海求宝故事画中,绘有双尾楼帆船一艘。此船圆底,半圆形船头上绘虎头图案,舱内帐形四角亭式上建筑顶部亦为榻辇,榻上坐人。桅杆竖在楼顶,五两示顶风之向,风帆向后张起,二者所示风向一致。

值得注意的是,楼船壁画中没有发现一艘是战船,而几乎全部被绘成游船,这可能与壁画所表达的佛教思想内容有关。另外,唐代后期出现的亭屋式楼船(如图9),大多为帐形顶,顶上设榻辇,人可乘坐于辇上;而且有一些楼船的上层建筑为两屋亭屋,屋顶也设这种榻辇,辇上坐人,这显然是更突出了游船的作用。莫高窟藏经洞出土的敦煌文书中,有一首五代时期的曲子词《浣溪沙-是船行》这样写道:

五两竿头风欲平,张帆举棹觉船行。柔橹不施停却棹。是船行。

满眼风波多战灼,看山恰似走来迎。仔细看山山不动。是船行。

这首词描述的,应该是行驶在江河湖泊中的游船情景。在风平浪静的水面上,悠然自得地劃着小船,欣赏着湖光山色,一派浪漫的情调,同时也反映了古人对美好生活的向往和追求。

此外,壁画中将表示佛法普度众生的画面也用楼船来表现。绘制于公元13世纪的西夏、元之际的壁画中,有一艘表现慈航普度的接引船(如图10),船形如一座宫殿平稳地漂流于波涛汹涌的海面上,船舱里佛正与众生说法。这艘船与其周围的环境显然同现实不符,船内的平静与船外的风暴形成鲜明的对比,来表现佛法于恶世中普度众生的含义。

庐船是指双尾船上设草庐式内舱的船,这类船又根据舱内设置桅、帆,还分为双尾庐船和双尾庐帆船,其驱动方式也有前述三类。内舱设庐的船在敦煌壁画中也有一定数量。茅草搭成的庐篷是最简单的建筑,这种庐篷又称草庵,原为佛教僧侣们在山林中苦行修持所居用。将草庵画成船舱的上层建筑,可能是为了突出壁画的佛教主题。当然,庐篷(草庵)是一种便于安装和拆除的临时性建筑;但船壁画中有一些桅杆设在庐顶,说明有一些庐篷也可能是船上的永久性设施。另外,庐船所表现的内容仍然是观音救难、善友太子人海求宝等,这些以“海船”名义出现在壁画上的庐船,同样也没有一只是真正的海船。不过,同楼船画相比,庐船的行驶环境尤显稍乱,似乎是真的处于风浪之中。

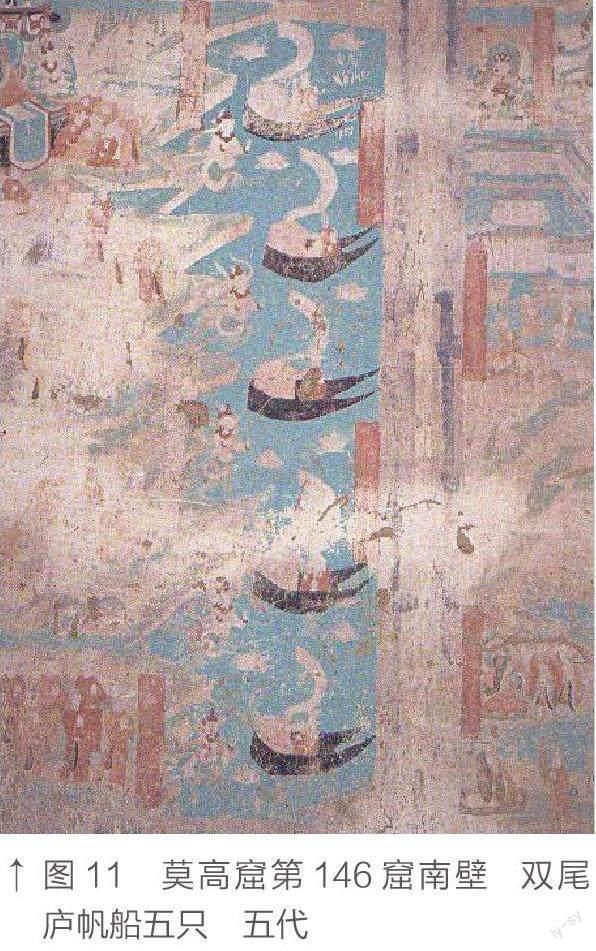

作为游船,不仅要求行驶在风平浪静的水面上,而且船本身也需要平稳。这可能就是敦煌壁画中双尾楼船与双尾庐船大量出现的原因之一,因为壁画中的双尾船,不论是方头平底形,还是二舟相并形,都有平稳的特点。再就是游船的周围环境,不论是善友太子求宝的“海”,还是观音济难的“海”,大多为青山环抱、绿树环绕、清波粼粼的一湾湖泊。莫高窟五代第146窟中的海神问难故事,所绘是五只双尾庐帆船(如图11),方头平底,双尾上翘,风帆后张。

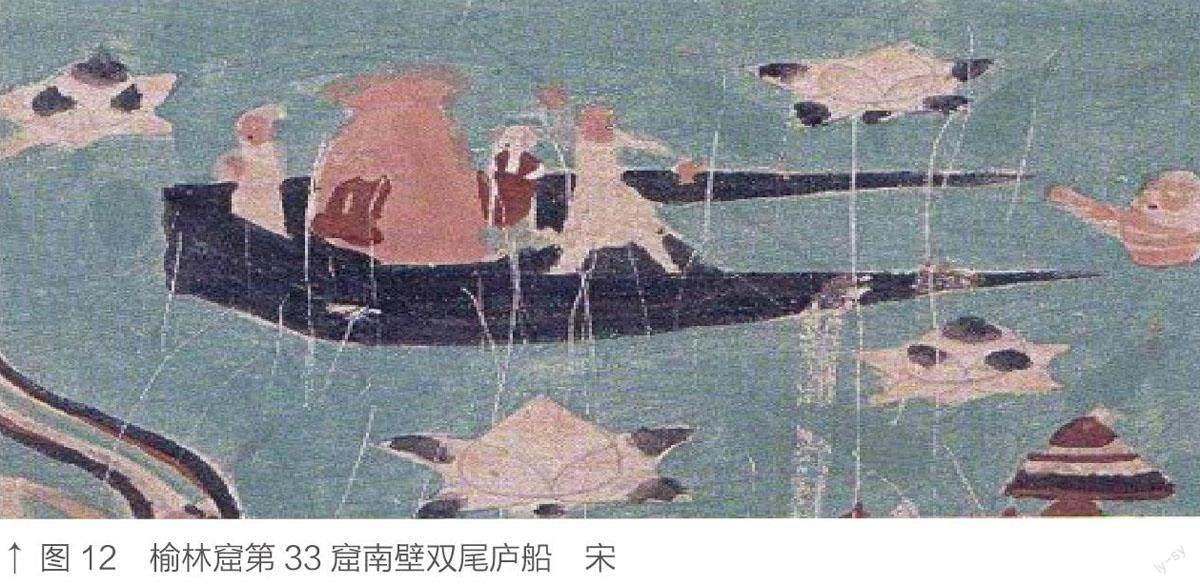

绘于10世纪后期的佛教史故事画中有一幅表现接引佛祖的双尾庐船(如图12),船形及驱动方式与前述并无大的差异,而佛祖坐于草庐中则更显示其佛教意义。

四、唐代至元代以后的海船图像

敦煌壁画中,北周、隋代的小船也好,唐代及其以后的各类小型舟船也好,似乎都不能真正反映当时中国舟船的制造和使用水平。而公元8至10世纪的唐、五代、宋时期的敦煌壁画大船图像,虽然也是河船或湖船,形制上也分有上层建筑或无上层建筑两种类型,驱动方式也是前述自然、人力及二者兼有三种。

敦煌壁画中几乎所有的舟船图像,都是以海船名义出现的。而且,壁画中的“浮囊”之类,佛教文献也说它们是渡海工具。但实际上,壁画中并没有出现过完整意义上的海上运载工具。我们在唐代及以后的壁画中,确实看到了一些大船图像,特别是莫高窟壁画中的一些“海船”,但当年那些地处沙漠深处的敦煌壁画的制作者们,他们对海船及航海知识的了解程度十分有限,据现有文献推测,应只见过在江河湖泊中行驶的各类大小船只,因为出自他们手笔的“海船”依然是行驶在江河湖泊之中。除了前述理由外,最明显者还有两处:一是所有的船上都没有绘船舵,而没有舵的船是不能在海上行驶的;二是大船类的许多“海船”上都绘有撑篙的船夫,既然是使用篙,那肯定是行驶于在浅水处(江河湖泊)而不是在海中。另外,“浮囊”之类,虽然也被描写成渡海工具,但它只能在海上漂流,绝不可能在海上载渡运输。

初唐绘制的方头平底船,应该是唐代初年在我国长江口崇明一带出现的沙船,它具有吃水浅、水上阻力小、行驶平稳、沙滩不碍通行等优点。该图所表现的扬都金像故事发生在扬州一带,同壁的石佛浮江故事传说就发生在吴淞口。这些壁画出自唐初画家之手,所以这些船的形象,不论时间地点都比较接近,具有一定的真实性。加之同壁画面上又有长江吴淞口的描绘,我们可将这艘船认为是唐代的沙船,也就是至今所知最古老的沙船资料,也可能是大型航海沙船的前身。

唐代第323窟南壁壁画最早出现的大船(如图13),船上既无任何形式的内舱,也无桅、帆等设施,上立佛祖并各类人物约二十有余,由二纤夫拉拽着靠岸,表现从水路迎接并载运佛祖情景。船上有神帐式上层建筑,帐中一僧立像。金像前后各站立二僧人合掌礼拜,船首立一僧手指前方似在指示航向,旁一撑篙船夫。船后部坐二僧,船尾立一船夫把舵。行船方式为二纤夫拉运,二位纤夫弯腰弓背,似乎是使出全身气力在拉运此船,而船首的撑篙船夫则为防止未达目的地而靠岸搁浅。这是古代在不利用风力的情况下,在江河中逆水行舟的唯一方式。这只船方头、平底、方艄,船身较宽,无桅帆设置。船上无桅帆设置且有纤夫拉拽证明是逆水行船,这应当就是当时的漕运船。

盛唐第45窟壁画的大船两侧(画面上只表现一侧,具体如图14),绘有作为船夫们操作台的“廊”,但两条船上的船夫们都没有坐在廊上操作,而是在舱内舷板上撑篙或摇橹。画中的海船,除了生动地描绘一群撑篙、摇橹的船夫与妖魔鬼怪、狂风恶浪奋力搏斗外,还在桅杆的顶部清楚地画出五级挂帆扣,以示该船可根据风力随时调整行进速度。这在敦煌石窟所有船图像中是仅有的。在面向观众的船体一侧的船帮上,绘有船夫们的操作台——廊。在船的尾部,有一船夫把棹掌握航向,此棹即有舵的作用,但只能在江河湖泊中使用。这幅画比较全面和细致地描绘了唐代舟船及其行进的情景,在敦煌船壁画中很有代表性。

另外,莫高窟第31窟所绘在大海中觅宝的“海船”,已经在“宝山”下“靠岸”,向后鼓张的风帆向我们透露出这艘船似乎是逆风而来这一信息。绘制于公元8世纪中期的莫高窟31窟的这种方头、平底结构的沙船(如图15),它“顶着风靠岸”,让我们产生我国盛唐时期的沙船就具有逆风行驶技术的猜想。画中楼帆船(前半部),船身较宽,舱内有单层歇山顶屋宇式建筑,船体有华丽的雕刻装饰,桅杆顶有测试风向的鸟,这幅画与史书记载的沙船形体最为接近。从画面上看,五两所示风向(向前)与风帆鼓起的方向(向后)相一致。另外,船舱内的楼阁式上层建筑,为大船壁画所仅有。

五代壁画中也有许多大船形象,用来表现观音救海难的情节。第288窟前室画中大船绘于公元10世纪前期(如图16),方头、平底,首、尾高翘,船体也有华丽的雕绘装饰,也绘有桅杆、五两、风帆,以及摇橹、撑篙的众船夫,五两朝向与风帆鼓张所示风向一致。船舱从头到尾都绘有横向隔板,表现出这艘船在制作结构方面的一些情况。从画面上看,桅杆的底座所用木料十分粗壮和坚实。画面上虽然是船夫们与狂风恶浪、妖魔鬼怪搏斗的激烈、惊险、壮观的场景,但大船行驶的“海”实际上是一片湖泊,或者更确切一点说,是一处水池。

同时期佛教史传故事画中的接引佛船(如图17),为一方头、平底的沙船型大船,无桅、帆,亦无上层建筑,但设有伞幢,佛祖及其随从十余人站立船中,另有摇橹船夫二人。这显然是一艘河船,但画面本身在同类船画中为最大。

宋代观音救难故事中的海船,是一艘大型庐帆船(如图18),画面上众船夫同妖魔鬼怪、狂风恶浪奋力搏斗的场面蔚为壮观。同前述盛唐大船一样,船体上也有未被使用的操作台设施。船夫們除了船头三位划桨者外,船尾“从上插下二棹”,一驭者把其中之一。舱内的庐篷式上层建筑,为大船中二者其一。

同时期的另一艘大船(如图19),双头、双尾,首尾上翘,低桅杆、小风帆设于船头,庐篷设于船舱中间偏后,篷中坐一官员,侧立一侍者,篷顶有祥云缭绕,船头一人合掌念观音名号,船下亦有一潜水者合掌作祈祷状。这是一艘专门载送人的船,高翘的双头、双尾明显展示出对其外形的装饰作用,而低桅、小帆及撑篙的船夫也说明它不是真正的海船。

五、余论

本文以时间为序,简析了敦煌壁画各个时期舟船图像主要特征,敦煌虽然地处内陆边塞,却借由石窟佛经故事中的水上交通壁画和藏经洞文献,记录了随着时代而发展的航运、航海造船技术发展脉络,佛教故事中“发心、行脚、救赎、顿悟”的宗教寓意也因此长存中古艺术史、交通史,敦煌石窟大量古代水陆交通史料图像中的道路、运输、工具、管理、交流等历史信息,至少具有宗教史、艺术史、社会史三个层面的深入研究价值,以及会通物质文化与宗教信仰的交通史意义,是古为今用,解析驾驭自然与社会、天人合一的千年“中国梦”的珍贵文化遗产。(作者单位:敦煌研究院;本文所用图片由敦煌研究院文物数字化研究所提供)