深圳境外建筑设计历史漫谈 Ⅶ

张长文 宋聚生

7. 矶崎新在深圳的建成与未建成

在深圳进行过建筑设计的普利兹克奖(Pritzker Prize)获奖者,总计共12届13人。其中,第一位进驻者是日本建筑大师矶崎新(Arata Isozaki,1931~2022)。他在深圳共有六个设计,一个建成,五个未建成(图1)。2019年,米寿之年的矶崎新获得建筑界的诺贝尔——普利兹克奖,他是第46位获奖者,也是第8位获奖的日本建筑师。矶崎新逝世于2022年12月29日,本期刊出之时,正是大师的周年祭。

矶崎新1931年出生于日本大分县,1954年毕业于东京大学建筑专业。之后矶崎新在丹下健三事务所工作近十年,1963年成立自己的事务所。1960年代,他成为新陈代谢派的一员,而后又与新陈代谢派保持距离。1970年代中期,他成为后现代主义建筑的主力,但很快又对“后现代主义中坚”的称谓不满。他让世界建筑学界更多地发掘了日本建筑,让国际后现代理论家重新认识了东方的建筑与艺术[1]。

矶崎新活跃于日本建筑界及国际建筑界,他的职业生涯跨越60年,建成作品超过100个,主要作品为大型公共建筑。其作品极富个人风格,内容饱满造型多变,包括1982年的筑波中心、1986年的洛杉矶现代美术馆、1990年的巴塞罗那奥林匹克体育馆、1990年的迪斯尼总部大楼、1995年的京都音乐厅、1998年奈良百年馆、2002年都灵冬奥会冰球馆等。他在中国的作品有2007年的深圳文化中心、2008年的中央美术学院艺术博物馆、2014年的上海交响乐团音乐厅、2015年的日本侵华罪行馆、2017年的湖南省博物馆等。

库哈斯(Rem Koolhaas)曾评价矶崎新,说他实在不容易在这么长的时间里一直拥有创造力、想象力,实在不容易在创造的过程中表现得这么不连贯、不一致。他认为矶崎新的工作时而抽象、时而伤感、时而优雅、时而粗鲁。而矶崎新并不仅是建筑大师,也是建筑诗人、教育家和建筑评论家。芦原义信(Ashihara Yoshinobu,1918~2003)评价他“左手创作,右手思考”。矶崎新在世界各地进行展览和讲座,书写作品《未建成/反建筑史》等,将建筑思想和设计理念传递给世界,促进各地之间的文化交流。

普利兹克奖评审词称他兼具对建筑历史和理论的深刻了解,勇于拥抱前卫,从不满足于复制现有;他对建筑的价值和意义不懈追求,不拘一格不断演进,总有创新之法。他即是实践建筑师,也是建筑理论家。他是善变者,更是创新者。很多人疑问老先生怎么这个时候才获奖?实际上早在普利兹克奖创立之初,矶崎新就连续 5 年担任评审委员会成员。他曾推辞过获奖提名,理由是自己的职业生涯还很漫长,不希望停留在一个丰碑之下。他要始终保持思想敏锐,他要努力探索创造风尚。他不会停留在单一风格中,而是以变化奉为唯一不变的风格。

7.1 建成

早在1997年,矶崎新就参与了深圳文化中心(深圳音乐厅及图书馆)的投标并获胜。2007年该作品建成,成为深圳最优秀的公共建筑之一(图2)。笔者作为古典音乐资深爱好者几乎每周必到音乐厅,所以心中已把“之一”去除。

7.1.1中间性

传统性与现代性一直是矶崎新思考的重要议题,换言之也可理解为日本性与世界性[2]。谈起在中国的建筑创作,矶崎新曾说起“中间性”,也强调了他对中国文化的立场。中国与日本同属东方文化,有很多相似,主要体现在古代时期的文化交流,又有很多差异,明治维新之后尤为明显。他认为中国是意的文化,而日本是情的文化。其“中间性”的含义,就是指介于日本和西方之间。他本人情感的表达,更接近中国的性格。无需刻意考虑接近西方还是接近日本,只要表现自己,就更接近中国[3]。

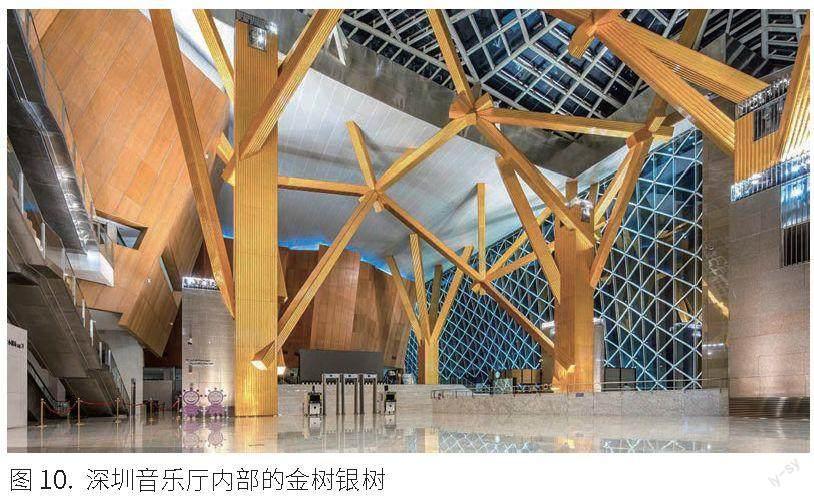

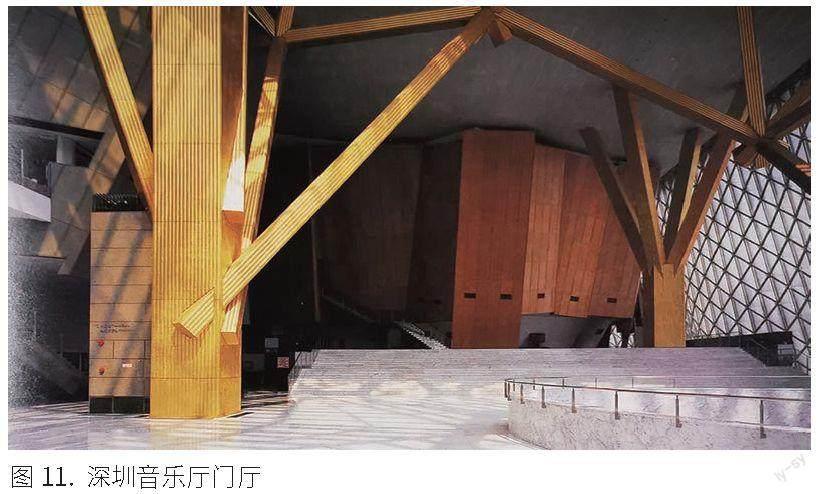

深圳文化中心的标志性形象,是矶崎新融合中国传统哲学思想和西方现代建筑手法而创造的,很大程度地体现了“中间性”。在深圳文化中心设计之初,用地周边多是空地。矶崎新突破“两个地块分别设计两个建筑的”任务书,思考跨越道路将两个文化建筑形成一个整体。首先将地下车库联通,又在二层设计连接平台。矶崎新设计了黑色石墙、竖琴幕墙、人工平台、金银双树、三本巨书五个元素。以巨大的黑色岗岩幕墙来呼应车行道路的城市尺度,再以通透的竖琴玻璃幕墙对照核心区域的人行尺度。有着落水瀑布的人工平台联络了音乐厅与图书馆,支撑玻璃幕墙的金树银树形成两个入口大厅的独特风景,三本书则为图书馆的密集书库。同时,矶崎新运用了青、白、红、黑、黄五种颜色。前四种颜色对应青龙、白虎、朱雀、玄武,以黄来对应其中的人。同时也映照中国的五行学说,即木、金、火、水、土,色彩与方位均有对应[4]。

在空间塑造中,矶崎新运用了中庸的思想及多义性的手法,也是其“中间性”的一种体现。音乐厅一层入口大厅即为售票大厅,二层的金树大厅空间包容着商业功能,音乐厅的台阶又是周末下午茶的演出剧场。图书馆接待空间是一个流动展的展厅,图书室即是藏品室也是阅览室,大台阶即是休闲空间也是阅览座位。整个空间处在一种模糊、暧昧之中,例如他提出的朦胧空间,模糊、暧昧、朦胧与“利休灰”。矶崎新的方案能够中标,得益于对中国文化的思考,相比其他六个方案,此结果并不意外(图3-8)。

7.1.2后现代

矶崎新是现代主义建筑向后现代主义建筑过渡过程中极具代表性的思想者、推动者和实践者。藤森照信(Fujimori Terunobu)说丹下健三(Tange Kenzo,1913~2005)把日本现代主义建筑提升到国际水平,那矶崎新可以说是日本建筑界的国际公民[5]。丹下在分析日本传统文化中的现代价值之时,仍在寻找西方文化的参照。矶崎新则认为应放弃比例、格式、黃金分割进行设计的思想,利用简单的几何造型和形状弥补存在的缺憾[6]。

在20世纪70年代,当日本建筑界在本族文化及外来文化之间徘徊之际,矶崎新的筑波中心建成,宣告了日本后现代主义建筑的来临。他在这个日本式的建筑中,引用欧洲历史主义的建筑元素,散布着随意的引用与隐喻,充满了强烈的暗示与象征。在象征的多层次方面,相对任何建筑师,矶崎新的建筑都能带给观者更多的迷茫与思索。

矶崎新的理想城市是一个永不终止的生存家园,是一个周而复始的生活剧场。在深圳音乐厅与图书馆项目中,他从断裂、拼贴、嵌入、并置中获取答案。福中一路犹如一条切入大地的巨刃,雕琢出两个钻石矿藏般的入口(图9),而内部的金树银树将“钻石”的晶莹表面与下部的岗岩拼贴在一起(图10),黑色的巨岩嵌入长方的玻璃体,巨大的木制体块与竖琴玻璃幕墙强烈地并置(图11),支撑屋顶的巨大竖向结构直接楔入音乐厅的坐席(图12)。在这个建筑里,矶崎新把他过去惯用的基本几何图形及立方体、圆柱体等纯净的三维空间肢解,他曾以强烈的纯净体块如列杜(C·X·Ledous,1736-1806)反对巴洛克一般地树立自我,而今再以断裂、拉伸、并置与拼贴来破坏现代主义时期的自身。老先生抛弃秩序、扔掉规则,随性拼贴、肆意碰撞。相较于现代主义时期,他有着新时代的探索与创新;相比于当时流行于美国的后现代,他更加高级更加深沉[7]。而当大家把他归于后现代大师之时,他并不满足于此,又开启了更高远的追求与更深刻的探索。

深圳文化中心的元素与筑波中心几无相近,但手法如出一辙,思考更加纯熟,梦想更是非凡。金树银树令人想起筑波中心的银色月桂树以及其上缠绕的金色丝带,两个椭圆的孔洞也会令人联想到筑波中心下沉的椭圆形广场。月桂树是达芙妮的化身,逃离即她的主题;竖琴幕墙则萦绕梦露的曲线,自由是她的天性。

7.1.3再知觉

矶崎新设计思想超前,世人要在多年的学习和领悟之中,要在百次的使用和体验之后,才能完全理解他。矶崎新的每次设计都是在不断追寻、勇敢尝试之中进行,所以具有很强的超前性,自然也存在一定的冒险。

深圳文化中心建成之初,笔者对方案不甚理解,认为过度拼贴,似显生硬。破碎的入口大厅,随意的玻璃曲线,冷酷的黑色岗岩,浮夸的金色支撑。笔者也曾坐在深圳音乐厅金树大厅的台阶上,透过钻石型的玻璃幕墙仰望天空,看到玻璃幕墙漏水处滴落的雨点,对应漏水点的地上放着好多水桶。那时矶崎新对中国境内的施工能力很不了解,然而设计不也是推动技术进步的一种手段吗?如今水平面交接的玻璃幕墙的胶缝质量已有大幅提升,现在看来短暂的付出成本获得一个好建筑是值得的!一直为当时的浅薄羞愧,故不敢表达,但与矶崎新在中国的合伙人胡倩访谈之后,终敢于坦承。她说1996年参与设计之时,自己也有很多不解。即便五行、金树银树都要她来定义,效果图、汇报文本都要她来控制。不只我们不理解,当年吴良镛先生也不赞同黑色石墙,要求变成绿色[8]。矶崎新进行绿墙的尝试,调整后觉得不合适,又回到黑墙方案,最终落地,可谓曲曲折折。

2018年,矶崎新回到深圳文化中心,在大厅接受参访。夜晚街上是飞驰的车留下尾灯流线,天空是永恒的星撒播点点星光,大厅里灯火通明照如白昼,大厅外车水马龙高楼林立。投标之时,他就坐在这块场地上,那时周边还没有几个建筑,只是城市设计中的绿带。他设想在这个建筑里面,需要有不断的变形来对应未来发展的复杂场景,即每一年都可以对应周边城市生长的点点滴滴。如果黑墙、竖琴、平台、金银树、三本书等元素在最初稍显突兀,但等待二三十年以后复杂城市的来临,这些元素就都可以找到它的对接节点和对标关系[9]。它的轴线延展、形体穿插、色彩掩映、场景转换,对应的不只是空间的生长,更是时间的变化。他以超前睿智的眼光,看到未来指引方向,为深圳塑造风景,给城市增加思想。

7.2未建成

矶崎新宣称,未建成是物质世界的一部分,并撼动着现实的建筑界。建筑的观念比建筑更重要,因为建筑总有一天会消亡,而观念永存。在深圳,矶崎新还有五项设计没有建成,未建成中有着更加值得我们思考的东西。

7.2.1复合城市的探索

矶崎新复合城市的探索,始于1960年代空中城市的“东京计划”和“新宿计划”,当时只是处于研究状态以及概念探讨(图13、14)。1986年,矶崎新在东京都厅舍投标方案中,将这种理念贯注于具体方案,即置于空中的办公建筑及广场空间(图15)。

在1995年深圳大中华国际交易广场(深圳证券交易广场)方案中,矶崎新延续了对复合城市的尝试。他在《未建成》中提出未来城市是“他人”居住的城市,不同的“他人”以不确定的轮廊线包容在被称作城市空间的立方体上[10]。大中华国际交易广场的竞赛方案,就反映了他的这种思想。

在深圳中心区双龙飞舞的规划之前,这里还是200米见方的网格规划,与其他城市相比,街区尺度很大。为和这种尺度对应,矶崎新提供了边长为120米的城市空间立方体。由于需要包容证券、商业、居住等多种功能,内部设计呈现出多样化及柔和性。建筑下部的五层为商业,由地下一层延伸至四层;商业上部为巨大的户外台阶的公共空间,顶部为交易大厅拱腹桁架的丰富象征;证券交易中心被举到43米的高空,内里分为若干证券交易场所;在标高65.5米设置了空中花园,四周围绕的办公、酒店及公寓[11] (图16~20)。

同一竞标,还有美国罗布施拉时曼哈克尔建筑事务所的国际样式(图21),新加披安宝建筑设计事务所的欧陆风情(图22)。当同行都在提供流行样式的方案之时,矶崎新的思考已经是未来城市的发展以及密集空间的构成。他来自未来,总是落笔超前。以今天的视角,解决30年前的问题。当年方案先被选中,后来竞赛取消[12]。是业主看不懂他,是时代容不下他。最终结果是新加披安宝建筑设计事务所的方案中标,后经多轮修改方始建成(图23)。该建筑被评为2010年境内最丑建筑,定标近30年后,我們是否应该有所反省?

7.2.2去除中心的尝试

在上海当代艺术博物馆(PSA)的矶崎新“形构间”展览系列讲座中,香港大学朱涛老师进行了“矶崎新:暗黑反讽、另立中央”的讲座。矶崎新曾表示,设计应该因地制宜并且独辟蹊径,应该避开通常思维而反其道行之,否则就会空洞无力、毫无意义。这种思想反映了老先生对中心性的不屑和反讽,对宏大叙事的肢解与颠覆[13]。

在筑波中心设计中,矶崎新转译了米开朗琪罗(Michelangelo Buonarroti,1475~1564)设计的坎皮多利奥广场(Campidoglio)的椭圆广场(图24、25)。他将坎皮多利奥建于山顶的广场进行下沉,将坎皮多利奥广场的铺地图案黑白颠倒。更为颠覆的是在椭圆形广场的中心,取消了象征权力的国王雕像,以水流消失的终点代之。

在深圳大成基金大厦方案中,去除中心的思想反映得非常明显。他们取消了常见的中央核心筒,并创造了具有强烈功用的双层表皮。矶崎新高层商业建筑做得不多,但几乎没有中央核心筒的提案,无论在西班牙还是意大利,都是分体核心筒,两个的、三个的甚至四个[14]。不过,把这种思想表达到极致的是大成基金方案。他将核心筒彻底打散并环绕四周(图26),以围绕外侧的巨型斜向构件来承重,并在其中容纳竖向交通(图27)。

由城市设计分析可见,该提案的策略与地域和环境的吻合度很高(图28)。在普遍为两百米左右的超高层建筑群中,大成基金的形象存在感较低。显然,用独特空间形式彰显其企业的特点,不失为一个良好的设计策略(图29)。这里体现的既是矶崎新对未来超高层的探索,同时也有为业主带来附加值的追求。即便此种提案造价会有所增加,但创新空间的价值必然会超越经济的付出。

笔者当年在深圳市都市实践设计公司带领团队参与了大成基金的投标(图30),遇到有史以来的特例——中标却没有兴奋。因为矶崎新+胡倩工作室的方案如果实施,深圳会出现一个前所未有的独特类型的超高层。遗憾的是,从上海运来的模型垮了。这便引人议论,模型都难以受力,结构能成立吗?笔者当时认为有难度,但不是不成立。在十年之后采訪胡倩女士,在研究该方案过程模型之时,更加确认了当时的直觉,确信垂直支撑及斜向巨构的结构是可行的。再反思疏散问题,胡倩给与补充,那时双层表皮开始流行,他们不甘于仅此,更希望在其中赋予功能。这种功能可以是疏散,更多是上下层的连接,将整个高层变成四层为一组的段落,通过双层表皮内的交通上下联系。疏散楼梯可以做垂直竖筒,对方案的概念几乎没有影响。

值得深思的是,在业主的内部员工投票中,专业评审获得第三名的方案呼声最高(图31)。可见非专业人员很难判断建筑的优劣,很难领会建筑学意义的思想呈现。可见“专业评审第一名中标”有多么重要。

7.2.3远离城市的梦想

1994年,矶崎新受珠海市委托,在南海之上的人工岛试行极富乌托邦意味的“海市”计划,兼有“海上城市”和“海市蜃楼”双重含义(图32)。1999年矶崎新参加深圳会议展览中心(旧址)设计竞赛,提供了一个“浮岛计划”(图33)。两个方案地处珠江口东西两岸,规模与功能不同,但都有一个共性,即探讨滨海城市的规划、建筑与海的关系。

当年的会议展览中心选址,地处滨海大道、侨城东路旁(现香港大学深圳医院的位置)。任务书要求布置13.5万平方米的展览大厅,2万平方米的国际会议大厅、5万平方米的停车场,另外还有酒店、办公、居住等10万平方米的配套设施。

用地南侧为深圳湾海域,北侧是填海形成的泻湖(现欢乐海岸的水域)。矶崎新将场地处理为连接海域与泻湖的水域,将会展中心设计为一座浮岛来对应填海的泥土。直径360m的圆形“船底”漂浮在巨大的“水池”之上,不用桩基与土地连接。在混凝土底板的下面分布浮体容器,利用容器内空气的压力来支撑整个建筑。圆形体量能使底部空气的压力均匀传导至周边,浮岛上部的建筑物也是均衡对称分布。当场地因地震等灾害损坏或下沉时,悬浮在水面上的建筑不会受到影响(图34)。当局部活荷增大令整体失去平衡之时,压缩机设备将向相应部位的浮体容器加压来维持平衡(图35)。当潮水涨落使得海平面升降之时,设备将调整全部浮体容器的空气来维持绝对标高(图36)。空气量的调整均由计算机来控制,建筑的水平误差、建筑与周边地面的相对高差均被控制在正负100毫米以下[15]。设计还对施工进行了研究,主体工程在不经填海的原土上进行,之后打开与海湾连接的水闸,建筑随水位上升慢慢浮起,形成与滨海大道及周边街区相对应的城市景观[16]。

矶崎新的浮岛方案值得我们仔细分析。首先在宏观地域中,他探讨了滨海城市的建筑与海的关系;其次在微观环境中,他研究了滨海区域建筑与海的关系。如果在内陆城市或者深圳非临海的地区,相信他不会这样设计。恰恰是介于海域与泻湖之间的用地,激发出如此的畅想,留下如此思想。后来用地更换,所有方案废除。回望当年竞赛,看其他九个方案已经无感,但再读矶崎新方案,内心仍然悸动。当所有方案均停留于纸面,只有矶崎新的方案能够引发对建筑未来发展的思考,对建筑更多可能的探究。这就是未建成的魅力,是“未建成”形成的“建筑史”。如果没有未建成,就谈不了20世纪的建筑史[17]。

这一“建筑史”在矶崎新上海交响乐团音乐厅的设计中延续,由于需要减少地铁的影响,在地面以下16米处安装了300个隔振器,将地铁震动的影响减少到最低,从而创造了音乐厅完美的声学效果。减震器即是弹簧,其原理和会展中心的浮体容器相类似,所以音乐厅某种意义也是一座“浮岛”(图37)。

矶崎新的会展中心有如孤岛的护航灯塔,放射光芒,指引航线(图38);又如海边的不系之舟,暂时停驻,又可随时远航。那是德沃夏克《自新大陆》交响曲第二乐章英国管吹响之时,迷雾中启航的巨轮。回想陆地生活的本原,生命就是从海洋开始。所以海是生命之源,海也是人类的归宿。

7.3未建成/反建筑史

真正意义上的建筑只存在于建筑观念中,只要建筑设计没有建成,它就永远不会遭到破坏而存在于建筑史中。矶崎新的设计理念某种意义来讲由破坏与废墟构成,因这些理念难以被人理解,许多方案便无法实现。而恰恰是这些未建成的建筑,构筑了更加博大的矶崎新。因为大师给予世界的是思想,而非仅仅是建筑实体。

7.3.1破坏中的力量

矶崎新曾经描述一个叫做“Sin”的朋友,经营着一家都市破坏业株式会社,对城市进行着物理性破坏、功能性破坏和意向性破坏。矶崎新和他情投意合,不分彼此。二人经常讨论,得出一致结论,也常因为观点不同而争论。Sin对破坏当今城市现状蠢蠢欲动,意欲实现抽象的非现实的具体设想。而矶崎新以职业设计师的职能,进行具体计划并深入实行,渐渐发现其实施几乎没有可能。于是讨论不得不终止,然后互贴历史标签,矶崎新称他为不通世故者,他叫矶崎新为软弱者[18]。实际上,Sin(“新”的音读)就是Arata(“新”的训读)自己,Sin在英语中又是罪恶之意,这个幽默又镀上了一层黑色。矶崎新用这种镜像之意来描绘矛盾而真实的自我,自嘲为不通世故者和软弱者。而众所周知,他即是一个洞察世事者,又是一位英雄。

中国境内正在经历经济蓬勃发展与城市快速建设,面对飞速的城市化进程,许多古老城市的历史建筑被拆除,城市肌理更被严重破坏。然后充斥纵横交错的立交桥,栽植密集混乱的高层建筑。这样的城市难道真的比废墟更好吗?经历疫情后的衰退,我们深入思考建设与破坏的辩证关系,深入思考效率与公平的辩证关系。人类发展过程中,建设与破坏从来都是一对矛盾,并且一直循环往复。破坏大自然而后建立人为秩序,然后破坏过去的建设再进行新的建设。在这个过程中包含了否定和否定之否定的复杂过程,某种意义来说建设就是一种破坏。因为人类社会的开始是建设,决定了人类的终点就是破坏。多少破坏者都不会坦诚自己的破坏,但矶崎新是个真君子,用哲学家的思想树立其破坏中建设的观念[19]。

在对西方古典艺术的思考与否定之上,西方当代艺术诞生并与发展了。而中国当代设计是否可以在反思与否定之中,超过时代而跃迁发展呢?这也是矶崎新在进行中国境内设计时思考的问题,其中不乏“破坏”及“革命”的用词。他用进化与革命这两个词来表明态度,认为中国的建筑设计文化只是快速地进化,但毕竟进化是渐进的。所以应该有所革命,因为革命是跳跃的。而这种革命,需要破坏。当然,这种破坏是哲学层面的用语,犹如《道德经》中的空虚对应实有。所以,他以各种形式的拼贴、碰撞、倒置、降格来进行设计,从而破坏均衡、对称、中正、崇高等信条[20]。正如他说的:“在我的建筑生涯中,我的态度是永不屈服。不屈服于既定的社会制度、生活观念和建设技术等等。”这种不屈服便演化为他对这些对象的破坏,从而建立起更新的秩序。

7.3.2废墟里的能量

千年前的建筑已成为废墟,现在和未来的也终将成为废墟。城市不会有最终的形态,城市只是一种过程[21]。矶崎新是时间的穿越者,可以到两千多年前与老子对话,也可以到千年之后为城市指点迷津。他对于“废墟”提出了一套独特的理解,废墟是旧城市的最终形态,同时也是新城市的最初形态。或曰,城市就是由一个废墟进化到另一个废墟,往复循环无始无终。

矶崎新于1931年在日本九州岛大分市出生,14岁那年经历广岛和长崎的原爆,目睹两座城市成为废墟。他曾说与建筑的初次接触是爆炸中心,那里的建筑荡然无存。原爆废墟中成长的经历,增加了他的悲剧色彩,也激发了他对战后重建的思考。作为战后建筑领域的反思者,他开启了全球化的后民族主义时代。矶崎新厌恶战争,在中国境内进行了一个非常独特的项目,位于四川的日本侵华罪行纪念馆。日本右翼分子不满他之所为,曾写信恐吓,老先生不为所动,坚持以史为鉴,才能永保和平!

废墟之于老先生的意义,可就一段描述而理解:一次精疲力竭之时,感到头昏脑胀,仿佛死神来临,眼前竟然出现废墟的形象。曾一路指引我走向“未来”的路标突然转头指向“过去”,箭头转向的刹那,“现在”突然出现在高光的焦点之中,有如回光返照[22]。在矶崎新看来,废墟并非过去,而是现在与未来。未来的废墟有着积极意义,破坏和建设同时存在。建设了最终一定会荒废,是废墟就需要再次建设。只有建设未来的人才有权利裁判过去,矶崎新的反建筑史也是對建筑通史的修正甚至是颠覆[23]。废墟可以留待历史或者其他物种来见证,废墟可以运用想象或者其他思维来整合。当它获得完全的恢复之后,又会面临另一次重归废墟的可能[24]。废墟是一种东方的概念,事物消失以后还会再生,这是一种循环往复的轮回观[25]。我们只要看看矶崎新的广岛废墟拼贴图(图39)和深圳文化中心(图40)的对比,就知道这种理论是如何在设计中运用。

深圳文化中心成功了,但上海世博演艺中心失败了(图41~43)。2010年,上海世博展计划参观人数为5500万,实际为7300万人,最大单日参观人数逾100万。矶崎新参加过1970年大阪世博会场馆的设计,知道当年逾6400万人参观展览的状况。对于需要容纳两万多人的演艺中心,他思考如何和大阪世博会对比。而基于演艺中心是永久建筑,他更要思考临时活动与永久存在的关系,即要适应临时性的使用,又要面对永久性的功能。矶崎新设计了可以平接世博轴架空廊道的庆典广场,并覆盖以红色柱林支撑的发光世博云。庆典广场下为室内演艺剧场,连接滨江绿地及轮渡码头。围绕室内剧场的是艺术交流展区,还有景观化处理的室外剧场。这样的设计拥有巨大而复合的空间,提供了不同层面的活动,又足以应对大量人员使用,亦可进行改造适应未来。不过矶崎新的废墟理论在当时很难被接受,组织者说我们还没有建设呢你就来个废墟?他们无法理解,但历史可以对照。如今在世博公园,若以此方案替换演艺中心(现为梅赛德斯奔驰文化中心),功能完全可以容纳,形式与中国馆(现为中华艺术宫)更为协调。

7.4后大师时代的思考

斯人远矣,大师已去。大师走后冠以其名的事务所该如何运行,是好多明星机构必然面对的。仅以普利策奖得主中在深圳进行设计的而言,就有矶崎新、理查德·罗杰斯(Richard Rogers,1933~2021),汉斯·霍莱因(Hans Hollein,1934~2014) 、扎哈·哈迪德(Zaha Hadid,1950~2016)。我们没有能力评价大师的身后之事,但其他大师可以。艾森曼(Peter Eisenman)来同济大学演讲之时说,建筑师或曰大师有两类人,一类英雄、一类流行,矶崎新是英雄!

在矶崎新上海“形构间”展览,很多设计界友人参加开幕并鼓励胡倩,“这样的革命性事务所不多,希望能够继续走下去”。事实上胡倩也是这样做的,不在意中标、不中标,也不在意多一个项目、少一个项目,她想要的是为城市提供对这个世界的见解,对这块土地的观念。形构间展览花费约700万,其中矶崎新+胡倩工作室筹款200万,PSA拨款200万,同济大学筹款200万,以及展后展品返回日本的运费100万。而这些还没有计算所有的设计费,因为建筑师都愿为推广大师而尽力。为什么花费如此之巨作此展览,一方面是要宣扬矶崎新的英雄主义,一方面反映了要把这张革命性大旗抗下去的决心。

矶崎新回忆与丹下健三一起工作时,说过很多事情都是在多方不断的探讨中确定的,在丹下先生的作品中可以看到他的痕迹,他也向丹下先生学到很多东西。同样,胡倩也是如此的表达。1996年底,胡倩从日本早稻田大学毕业,恰巧矶崎新要参加深圳文化中心的投标,前来招募华人,老师便推荐胡倩。十年后,2006年初她接手矶崎新中国工作室进行运营管理及设计把控。最初,她按照老先生的设计意图进行深化完善,但后来越来越多地表达独立的思想,而这些也都被老先生所认可。胡倩希望自己能够承袭老先生的文化,但又有自己的原创。矶崎新出于丹下健三,但和丹下不同;胡倩师从矶崎新,但也不同于矶崎新。她有着强烈的个性,有着柔弱外表下的坚韧。大成基金是她的主笔,有着强烈的力量之感。深圳国深博物馆也是她为主笔,探索新型结构及空间体系(图44)。近年胡倩在深化推进矶崎新主笔的深圳南山净水厂改造项目(图45)。该项目已竞赛中标,可惜目前为终止状态。在这些项目中,她向矶崎新汇报,老先生几乎没有不同意的(图46)。

7.5小结

总结矶崎新的设计风格并不容易。他先是以现代主义的简单几何形式表现纯净优雅的古典美,而后摆脱现代主义的和谐、均衡、完整、统一等经典构图原理,寻求多元、混杂、夸张、倒置等审美原则。他以“变化”为不变的信条,以“观念”书写建筑历史。其建筑有着独特的时代感、引人入胜,又有着强烈的创新性、引领未来。那里既有谷崎润一郎(Tanizaki Junichiro,1886~1965)《阴翳礼赞》中的朦胧美,也有卡洛尔(Lewis Carroll,1832~1898)《爱丽丝漫游奇境记》中的奇幻境。他是东方的,也是西方的;他是日本的,更是世界的。

矶崎新在深圳共进行了六个设计,一个建成,五个未建成。深圳文化中心给与市民以阅读空间,给予乐友以心灵之家。而没有建成的五个方案,大中华国际交易广场、会议展览中心、大成基金总部、国深博物馆、南山净水厂改造项目,则给人留下深刻的思考。因为未建成者更代表着老先生的设计思考以及哲学理念,体现了他惊人的思想深度及创造能力,更有强烈的历史主义以及对未来的超前预判。

矶崎新曾谈及对于中国当代建筑设计以及未来建筑发展的思考。中国在建设量和建设欲望上世界第一,但问题是建设速度过快。创新是需要时间的,中国缺少的就是时间,缺少潜心研究的时间,缺少充分消化的时间。如果只是引进境外的文化,而不能自我发展,是不可持续的。改变中国只有从中国本土出发,培养出能够考虑事物本质的建筑师,否则就无法真正地在建筑上取得进步[26]。感谢老先生的忠告,以自立自强来纪念他。感谢老先生的指引,也以不懈努力來回报他。

(未完待续)

参考文献:

[1] 杨冬江,李冬梅.为中国而设计——建筑大师访谈录[M].北京:中国建筑工程出版社,2010:240

[2] 磯崎 新.建築における「日本的なもの」[M].东京:新潮社,2003.

[3] 袁烽. 建成与未建成——矶崎新的中国之路[J].时代建筑. 2005(01):40

[4] 深圳市规划和国土资源委员会.深圳当代建筑[M]. 上海: 同济大学出版社, 2016:12

[5] 日本建筑学会编. 建筑论与大师思想[M]. 徐苏宁,冯瑶,吕飞译.北京:中国建筑工业出版社,2012:164

[6] Laura Andreini.ARATA ISOZAKI[M]. Milano:Motta Architettura srl, 2007

[7] 朱涛.矶崎新的暗黑反讽与另立中心.上海矶崎新“形构间”展览系列讲座. 2023.

[8] 李明. 深圳市中心区文化建筑设计方案集[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2003.

[9] 胡倩. 关于矶崎新的访谈录. 矶崎新+胡倩工作室. 2023

[10] 矶崎新. 未建成/反建筑史[M]. 胡倩,王昀译.北京: 中国建筑工业出版社, 2020:58-59

[11] 黄伟文. 深圳市中心区商业办公建筑设计招标方案集[M].北京: 中国建筑工业出版社, 2003:42

[12] 香港日翰国际文化传播有限公司. 矶崎新.中国1996-2006[M].武汉: 华中科技大学出版社, 2007:264

[13] 朱涛.矶崎新的暗黑反讽与另立中心.上海矶崎新“形构间”展览系列讲座. 2023.

[14] 胡倩. 关于矶崎新的访谈录. 矶崎新+胡倩工作室. 2023

[15] 香港日翰国际文化传播有限公司. 矶崎新.中国1996-2006[M].武汉: 华中科技大学出版社, 2007:310

[16] 王晓光. 深圳国际会议展览中心建筑设计国际竞标方案集[M].北京: 中国建筑工业出版社, 1999:166

[17] 磯崎 新. アンビルト[M].東京:TOTO出版社,2001.

[18]磯崎 新.都市破壊業K.K. [J]. (日本)新建築. 1962(09)

[19] 郭俊杰,张艳玲.城市的未来?——观矶崎新“建成”与“未建成”作品展有感[J].南方建筑. 2005(08):69

[20] 邱秀文.矶崎新 [M].北京: 中国建筑工业出版社, 1994:2

[21] 磯崎 新. アンビルト[M].東京:TOTO出版社,2001.

[22] 磯崎 新アトリエ.西日本總合展示場[J].(日本)新建築.1977(11)

[23] 罗辉.矶崎新的反建筑史[J]. 建筑与文化.2009(09):91

[24] 罗瑞阳,徐力.废墟 ——矶崎新的历史观[J]. 新建筑. 1989(01):6

[25] 郭俊杰,张艳玲.城市的未来?——观矶崎新“建成”与“未建成”作品展有感[J].南方建筑. 2005(08):70

[26] 袁烽. 建成与未建成——矶崎新的中国之路[J].时代建筑. 2005(01):40