多模态视角下青神竹编外宣现状及对日外宣策略

作为非遗文化的青神竹编,是一颗璀璨的明珠,但在中国文化“走出去”背景下,其跨文化传播仍面临着一些问题,犹如明珠蒙尘,令人惋惜。本文从多模态视角出发,对青神竹编的外宣现状及对日外宣策略进行了研究,发现其外宣翻译存在数量少、受众范围小、翻译内容缺乏文化内涵、翻译策略单一,以及传播局限于传统模式等问题。在此基础上,本文还借助多模态翻译理论,从内容、形式、模态、媒介等层面对其的外宣工作展开了探讨,以期为青神竹编的外宣提供新的思路。

0 概念释义

我国历史悠久,几千年孕育了无数璀璨文化,其中竹编文化亦是源远流长,是中华儿女勤劳和智慧的结晶。青神竹编是我国非物质文化遗产,起源于四川省眉山市青神县,其工艺独特、工序复杂、风格独特、远近闻名,是中国传统手工艺品的瑰宝,拥有极其重要的文化价值。

随着我国综合实力的不断增强,国家也越来越注重发展软实力,在我国大力加强文化建设、提升中国文化传播力的背景下,如何将我国非遗文化更好地传播出去、让世界更好地了解我国传统文化,便成为学者们日益讨论的重点。加强青神竹编文化外宣工作质量,促进青神竹编文化“走出去”便成了必然趨势。

但是青神竹编在“走出去”的道路上,还处于初步探索阶段,面临着一些问题。

近年来,跨文化传播的研究逐渐转向多模态视角。其中多模态翻译作为跨文化传播的重要探讨领域,为增强外宣效果提供了更多的可能。

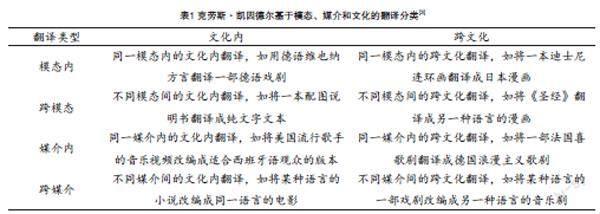

从概念上看,“模态”指交流渠道和媒介,包括语言、技术、图像、颜色、音乐等符号系统[1]。常见的模态有视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉等多种模态。多模态概念介入翻译研究最早可追溯至克劳斯·凯因德尔(Klaus Kaindal)和范·勒文(Van Leeuwen)提出的跨文化多模态交际(transcultural multimodal communication)概念[2]。跨文化多模态交际将多模态概念引入了与交际和文化相关的翻译理论中,而与该理论联系最紧密的即赫尔兹-曼塔里(Holz-Manttari)的翻译行为理论[3]。她认为翻译不仅是语言的传递,更是突破文化障碍的文本设计。译者不能只专注于文本的文字转换,而应关注多模态的文本设计,才能产出让译文接受者欣然接受的译文,实现译文的交际功能。克劳斯·凯因德尔又基于模态、媒介和文化的概念,针对文化内翻译和跨文化翻译,分别阐述了模态内(intramodal)翻译和跨模态(intermodal)翻译、媒介内(intramedial)翻译和跨媒介(intermedial)翻译的各翻译类型,建立了新的翻译分类方法,如表1。

而多模态翻译的概念一直以来都未被明确界定。许勉君(2017)认为,“多模态翻译”包含多模态话语的翻译、翻译中不同模态之间的转换或综合应用、多模态理论在翻译教学和实践中的应用三层含义[4]。李小华、唐青叶(2021)认为,狭义上的多模态翻译是指“实现意义重构的跨模态转换活动”;广义上的多模态翻译“在前者的基础上还囊括了翻译教学和翻译实践”[5]。

本文将对青神竹编外宣翻译现状进行分析,以克劳斯·凯因德尔基于模态、媒介和文化的翻译分类和概念为参考,就“实现意义重构的跨模态转换活动”进行讨论,提出青神竹编的外宣翻译策略,并以对日外宣翻译为例对此展开探讨。

1 青神竹编外宣翻译现状

(1)从外宣翻译数量、受众来看,其数量较少,受众对象范围较小。从整体数量上来看,以跨文化传播为目的的、有关青神竹编较系统的对外宣传介绍仍较缺乏,且大多为英译内容;从传播受众来看,也多为亚、非洲的一些发展中国家,很少涉及如日本等一些竹编文化发达、有自身独特竹编文化的国家,可查的日译宣传内容则更是少之又少。

而日本作为我国一衣带水的邻国,自古以来与我国在经济文化各方面有着不可分割的联系,日本受到我国竹文化的影响,也逐渐形成了自身独具特色的竹文化,如别府竹编、骏河竹编、胜山竹编等。但在倡导世界各国文化应交流互鉴、追求和而不同、构建全球命运共同体的时代下,中日两国的竹编文化交流却极为匮乏。

(2)从外宣翻译内容、质量来看,其内容较零散、单一,缺乏文化内涵及审美价值,欠缺翻译策略。从现有的外宣翻译来看,其翻译涉及的大多数内容包含:青神竹编发源地介绍、其在中国非物质文化遗产中的地位、青神竹编传承人介绍、竹编的经济效益等,另外还有部分青神竹艺大赛和贸易博览会的外语新闻。可见,其外宣包含的内容较零散、大多未突出或未尝试突出青神竹编所承载的文化内涵和艺术审美价值,在翻译时也多照搬国内相关介绍内容,鲜有考虑受众对象文化差异,并选取相应翻译策略编写外宣内容,这一定程度上影响了青神竹编的文化外宣效果,造成了跨文化传播时的“文化折扣”现象。

(3)从外宣翻译成果的传播模式、路径来看,其传播模式较局限于传统的模式,缺乏多模态传播模式的运用和创新。一直以来,青神竹编的外宣都较局限于传统的传播模式。首先,在人际传播和贸易传播方面,因其受限于传播主体、空间、时间等因素,故造成传播时间长、速度慢、范围窄、效果不太理想等问题。其次,在大众传媒方面,青神竹编多依靠报纸、杂志、电视、网络进行国内传播,而国际传播方面也依赖以上媒介进行,以上媒介存在宣传力度小,内容和表达方式较单一的问题。另外,在教育交流、技术传播方面,青神竹编在国际竹藤中心(ICBR)、国际竹藤组织(INBAR)等机构的组织下,虽也与其他竹编文化有所交流,产出了不少学术研究论文,但成果大多未翻译,无法很好地进行国际传播,技术交流的范围也主要局限在亚、非洲一些发展中国家。在信息、科技高速发展的时代,青神竹编的传播模式也急需从传统向多模态的新型传播模式转型。

以下将从多模态视角出发,探讨青神竹编的对日外宣翻译策略,以期为青神竹编的跨文化传播提供新的思路。

2 多模态视角下青神竹编对日外宣翻译策略

(1)在内容上,注重外宣翻译内容的甄选,搭建有逻辑的外宣内容框架,有意识地输出青神竹编的文化内涵、艺术价值等内容。以“传播中国传统文化”“讲好中国故事”为目的的跨文化傳播,需要以结果为导向,对外宣翻译内容进行反向推导,对传播内容进行甄选、整合,并在此基础上,构建外宣翻译内容框架。

第一,由表及里,逐步深入。“文化内涵”“背后的故事”属于人类认知事物时较深层次的认知内容,因此在内容甄选方面,应先选取背景介绍作为铺垫。青神竹编相关的背景介绍应至少涵盖以下几点:青神竹编的起源、发展、地位、种类、工艺、传承。背景介绍是为了让受众对青神竹编文化形成较初步的认知,以便在此基础上,能更好地理解深层次的认知内容。对于青神竹编文化内涵、美学价值等深层次内容,要对青神竹编的历史底蕴、传统技艺、作品寓意等进行进一步的挖掘整理,结合与考虑到受众对象的文化认知,选取易于受众理解又能引发亲近感、认同感的内容作为外宣文本。

例如,中日两国文化具有一定同源性,日本教育中也会涉及不少我国古文、诗歌内容,将竹相关的古诗词融入到青神竹编介绍中,不难想象日本群众也会对其产生亲近与认同感。博大精深的诗词文化也会让青神竹编的介绍更具内涵深度,更有吸引力。因此在介绍青神竹编起源地时,可融入苏轼关于竹的诗词,以凸显青神悠久、深厚的竹文化内涵。如苏轼笔下的“可使食无肉,不可居无竹”指出了竹在古代中国人的生活中不可或缺的地位,具有重要价值。但在进行日译时,若是简单直译成“可以不吃肉,但是不能住在没有竹子的地方”(肉は食べなくてもいいが、竹がないところには住めない),便失去了诗词本身的魅力,因此可将其处理成“宁可无肉可食,不可无竹而居”(食に肉なくともかまわず、居所に竹なくてはならず),这样的翻译,既能彰显竹文化内涵,又能提升诗歌承载的文化附加值。

第二,简明扼要,妙趣横生。进行文化外宣时需将文化的诸多要素涵盖进来,但切忌长篇大论。互联网媒体的高速发展使人们进入了“信息爆炸”时代,当今快节奏的生活方式又使人们知识获取的方式逐渐从文字主导型转变为图文并茂,甚至非文字形式,因此在进行文化外宣时,应调整内容长度,简明扼要地进行文化外宣。此外,也应适当考虑内容的吸引力和趣味度,让受众对象在输入文化时不觉枯燥乏味。

例如,在进行青神竹编历史发展相关介绍时,可将长篇文字整理成脉络清晰的时间轴,减少文字叙述,使得翻译出来的内容条理清晰、易于理解。

又如,日本一直以来都对憨厚可爱的熊猫情有独钟,这从大熊猫香香从日本回国,日本民众凌晨排队送别的“熊猫热”(パンダブーム)可见一斑。竹与熊猫向来紧密联系在一起,因此,在对日宣传青神竹编时,不妨引入熊猫做为宣传亮点,可着重向日本受众介绍青神竹编中带有熊猫元素的作品,提升宣传内容的趣味性。

第三,突破壁垒,灵活整合。在进行青神竹编文化外宣时,需要考虑各国翻译受众的不同文化特点,灵活整合内容要素、突破文化障碍、构建外宣内容框架。每个国家或地区都有自身的文化特点,在外宣时需要因地制宜,灵活地整合外宣内容,形成针对不同地区、不同文化的外宣内容框架或模式,以适应受众者的需求和喜好。

例如,相对于拥有浪漫主义情怀的法国人,日本人更关注现实,重视物品的实用性;但与部分追求实用性的东南亚、非洲国家相比,日本人又更讲究物品的精致度和审美价值。因此,青神竹编的对日外宣内容应在介绍其悠久传统和深厚的文化底蕴的同时,突出对其审美价值和实用性的介绍。

故对日外宣的内容框架则应包含且不限于青神竹编背景介绍(起源、发展、地位、种类、工艺、传承等)、文化内涵(历史底蕴、传统技艺、作品寓意等)、实用价值、美学价值等多方面的内容。

(2)在形式上,注重翻译文本的多模态设计,避免单一模态的文本设计。以往传统的翻译中,译者往往仅专注于语言文字转换,而忽视文字仅为整体意义的一部分。构成完整意义的除了文字外,还有图像、颜色、音乐等多种模态。赫尔兹-曼塔里强调突破文化障碍的文本设计,认为译者应在翻译过程中和摄影师、图画设计师等其他专业人士合作,以更好地实现译文的交际功能。因此,在青神竹编对日外宣翻译过程中,不仅要在语言上考虑日语表达习惯,还应考虑受众者对其他模态的接受程度,适当利用图表、照片、视频、音乐等多种模态。

例如,日本受众在思维方式上更倾向于严密的逻辑思维,对日外宣时可多尝试使用思维导图的形式代替文字进行介绍。如前所述,在翻译青神竹编的历史发展时,可采用时间轴。另外,在翻译青神竹编传承人时,可采用谱系图;在翻译其种类时,可采用括号图的形式;在进行工艺流程介绍时,可采用流程图等。这样不但改进了单一的文字叙述模式,又能做到有逻辑、有条理,更利于受众者理解、记忆,从而提升跨文化传播效果。

又如,对于漫画大国日本来说,使用漫画的方式对青神竹编进行外宣介绍也值得尝试。通过漫画这一形式,能提升日本受众的好奇心和亲近感,从而在进行外宣工作时,达到事半功倍的效果。

(3)从模态内和跨模态的角度进行跨文化翻译尝试,一方面探索模态内翻译的多种可能性,另一方面尝试打破模态制约、实现跨模态翻译的转换。依据克劳斯·凯因德尔的翻译分类,模态内的翻译即同一模态的翻译,如语言到语言、图像到图像的翻译。青神竹编文化在同模态内的跨文化翻译中,可尝试除文字翻译外的多种其他可能。

如在进行竹编作品的图像翻译时,要尽量考虑图像的美观性,将原有的图片进行处理或替换。在可查的对日外宣材料中,能发现大多青神竹编的图片都未顾及作品的美观度,呈现的画面内容较杂乱、人与物常糅杂在一起,一定程度上会影响对日外宣效果,降低受众者对作品的期待。

跨模态翻译是指不同模态间的翻译,如语言到图像、声音到动作的翻译。青神竹编文化在跨模态、跨文化的翻译中,或许也可找到新的思路。

如前述中所提到的对日外宣采用漫画的形式,就可以依据青神竹编背后的故事,将语言模态转化成图像模态进行翻译。在此基础上,又可进一步将漫画翻译为动漫,实现从静态的图像模态(漫画)向动态的动作模态(动画)的转化,以此打破模态制约,拓展外宣路径。

(4)从媒介内和跨媒介的角度进行跨文化翻译尝试,以拓宽跨文化宣传路径,扩大外宣翻译的作用范围。根据韦琴红(2009)对模态(mode)和媒介(medium)的概念梳理,模态是指符号资源,媒介是指物质资源[6]。克劳斯·凯因德尔和范·勒文认为二者的关系是话语和技术的关系,并存在内部联系,在一定程度上还可相互转化[7]。克劳斯·凯因德尔的翻译分类中所讨论的媒介大多为小说、电影、歌剧、音乐剧等,其讨论下的模态有语言、图像、音乐等,而在网络发达的当今社会,进行跨文化传播时还应涉及到对网络媒体、广播媒体、电视媒体、平面媒体、户外媒体和手机媒体等的讨论。而立足于网络、广播、电视等媒体进行讨论时,其包含的各个平台则成为了不同媒介,前述小说、视频等各媒介则可能转化为多种不同的模态。

如进行青神竹编文化的对日外宣时,可选取网络媒体中日本受众使用较多的抖音海外版(TikTok)、脸书(Facebook)等社交平台进行媒介内和跨媒介的传播。

在媒介内传播时,应依据平台特色对各种模态的外宣翻译成果进行发布。如利用抖音海外版这一媒介进行传播时,可主要用简短文字配上有吸引力的图片或短视频的方式,将外宣内容按顺序、分多次进行发布。在跨媒介传播时,又可分为同一媒体范畴内的跨平台传播和不同媒体之间的跨媒体传播。如将脸书上发布的青神竹编对日外宣翻译成果发布到抖音海外版平台,即实现了同一媒体(网络媒体)范畴内的跨平台传播;而将网络媒体的相关成果发布到电视媒体上,则实现了不同媒体之间的跨媒体传播。

通过在不同媒介上传播青神竹编文化不同模态的翻译成果,可以拓宽其跨文化传播路径,扩大外宣翻譯成果所作用的范围,让青神竹编文化走向更广阔的世界。

3 结语

本文先从数量、受众、内容、翻译策略等方面分析了青神竹编外宣现状及面临的问题。然后从多模态翻译视角对青神竹编的对日外宣翻译策略进行了讨论,认为在内容上,应有意识地输出青神竹编的文化内涵、艺术价值,注重外宣翻译内容的甄选;在形式上,应注重翻译文本的多模态设计;此外,还应从模态内和跨模态角度、媒介内和跨媒介角度对青神竹编的外宣路径进行探索和拓展。

本文对青神竹编对日外宣策略展开的相关探讨,希望能引发更多关于我国传统文化、非物质文化遗产在跨文化翻译和传播方面的关注和讨论,深化跨文化传播在多模态视角下的研究,为促进中国传统文化“走出去”、讲好中国故事、传播中国声音提供更多的思考。

引用

[1] 朱永生.多模态话语分析的理论基础与研究方法[J].外语学刊,2007(5):82-86.

[2] Kaindl,K.Multimodality and Translation.Carmen Millán and Francesca Bartrina(eds.).The Routledge Handbook of Translation Studies[M].London/New York:Routledge,2013:257-269.

[3] 王东风.国外翻译理论发展研究[M].北京:外语教学与研究出版社,2022.

[4] 许勉君.中国多模态翻译研究述评[J].广东外语外贸大学学报,2017,28(2):40-46.

[5] 李小华,唐青叶.国内多模态翻译研究的可视化分析:现状、问题及建议[J].北京科技大学学报(社会科学版),2021,37(5):534-542.

[6] 韦琴红.论多模态话语中的模态、媒介与情态[J].外语教学,2009,30(4):54-57.

[7] Kress,G.&Van Leeuwen,T.Multimodal Discourse:The Mode and Media of Contemporary Communication[M].London: Arnold,2001:21-22.

本文系眉山市2023年社会科学研究高校专项一般课题“中国文化‘走出去背景下青神竹编的日译及外宣路径研究”的相关成果

作者简介:章舒桐(1989—),女,甘肃平凉人,硕士研究生,就职于四川工商学院。