古代朝鲜王朝天文学考试初探

摘 要 相比于中国钦天监以世袭、推荐、内部考选和临时征召多种手段综合应用的人才选拔方式,朝鲜王朝的观象监主要依靠政府统一举行的阴阳科考试与内部自主举行的取才试两种考试来选拔技术官僚,考试制度仍处于传统科举制度的整体框架之下,但也具有一定的特殊性,考试内容则随着中朝天文学交流的不断深入,发生过多次整体性的变动。从观象监的天文学考试中可以看出,观象监对中国天文学知识进行了积极主动的消化和吸收,并以这些知识为中心,建立起了一套比较完善的人才选拔体系,这启示我们应当更加全面地审视考试在古代科技发展中的作用。

关键词 天文学考试 中朝交流 观象监 人才选拔

中图分类号 N09∶P1-09

文献标识码 A

收稿日期:2023-10-20

作者简介:周参,1999年生,湖北当阳人,中国科学院大学、中国科学院自然科学史研究所2021级硕士研究生,研究方向为古代天文学史。Email: zhoucan@ihns.ac.cn。

① 明清钦天监的具体情况可参考史玉民《清钦天监研究》、王云婕《明代钦天监研究》、张秉莹《中国钦天监1620—1850:血统、官僚主义与技术专长》等相关研究。

一 前言

目前学界有不少学者探讨过中国钦天监如何选拔人才的问题,主要可以总结为以下四种途径:子孙世业(世袭)、天下访取、内部考试和官员推荐,清代钦天监要比明钦天监更加重视通过考试选拔人才①,但由于钦天监的许多相关资料已经遗失,暂时无法得知钦天监天文学考试的具体细节,对其考试制度与考试内容的了解也比较模糊和笼统。朝鲜王朝(俗称“李氏朝鲜”)作为明清时期中国的藩属国,它在政治、科技、文化等方面都与中国一脉相承,对朝鲜王朝天文学考试的研究,或许可以为今人了解古代技术官僚的选拔提供一些参考。

朝鲜王朝的天文学考试主要由观象监负责,它是朝鲜王朝1392到1894年间的官方天文机构,该机构在朝鲜王朝建立之初沿袭高丽旧称“书云观”,1466年改称观象监“书云观”这一名称在1466年后的一些书籍文献中仍然沿用,许多朝鲜文人或许是怀念世宗大王时期璀璨的科学文化,仍偏向于称之为“书云观”。,其地位与中国的钦天监类似,负责朝鲜的历书编撰、天象观测、漏刻报时、堪舆占星等事宜,也是朝鲜王朝技术官僚的培养机构之一。本文参考了《云观志》《云观志》只是一本仅有40页的小册子,没有作者,记载的都是当年观象监的规章制度等内容,目前藏于日本国立天文台。笔者认为这应该是当年观象监自行编撰的制度性文件,从其中有关“历引”的内容来看,成书时间不会早于1644年,之后与很多朝鮮古文献一样,在殖民时期被掠夺至日本。《书云观志》《书云观志》是由成周悳(1759—?)于1818年出版的一部官署志,此人于1783年进入观象监工作,1785年擢副司果,1789年迁观象监命课学兼教授,1797年因工作失误被撤职。他利用在观象监工作的十余年里收集的资料,论述了观象监天文、历法、气象等各方面的发展过程和制度变迁。《朝鲜王朝实录》《承政院日记》等多种史料,对古代朝鲜王朝天文学考试的相关历史进行了初步探索需要强调的是,本文研究的天文学考试,指15世纪初至19世纪初的古代天文学考试,对近代朝鲜的天文学考试不做研究。。

二 观象监的考试制度

朝鲜王朝从1392年开科取士到1894年全面废除科举制度,前后延续了约五百余年。朝鲜王朝建立初期,其科举制度大体上延续前代旧制,后来又参照了我国明朝的科试办法进一步完善([1],页134)。朝鲜王朝科举的科目主要有三种:录用文官的文科、生员科、进士科;录用武官的武科;选拔具有各种技术官僚的杂科,包括译科、医科、阴阳科、律科等。根据《朝鲜王朝实录》的记载,阴阳科是朝鲜人入朝为官的重要途径之一:

凡初入流品作七科,曰门荫、曰文科、曰吏科、曰译科、曰阴阳科、曰医科,吏曹太宗五年改为礼曹。主之;曰武科,兵曹主之。其出身文字,如前朝初入仕例,明写年甲本贯三代,署经台谏。不由七科出者,不许入流品。详见《朝鲜王朝实录》太祖1年8月2日。 本文引用的《朝鲜王朝实录》,是由韩国历史研究所编订的电子文献,详见https://sillok.history.go.kr/main/main.do.

就杂科之首的阴阳科而言,其考试制度与文科考试大体一致,但也具有一定的特殊性,比如主持考试的部门名义上是礼曹,而实际上是观象监,其主考官与参试官大多为观象监官员,且地理学和命课学的从业人员不能成为天文学的参试官,这有助于保证考试的专业性。

阴阳科有着天文、地理、命课三个报考方向,考生需要参加初试、复试,被录取后还可以参加取才式。初试包括“式年试”与“(大)增广试”式年试是依例定期举行的考试,增广试是不定期加开的考试。,这两种考试的考试制度基本相同,但考试时间有所区别。式年试是每三年举行一次的定期考试,增广试则是在国家“有大庆”的时候临时举行的考试([2],页33)。

阴阳科初试的考官为观象监提调2人和三学堂下官各2人。考生需要在前一年秋季,着“巾围”这里的巾围是指古代读书人的衣服,可以理解为正装。前往观象监注册报名,并向“入门所”的官员提交“四祖单子”与“保举单子”两项个人材料,通过“禄官厅”和“三历厅”两个部门的审核后方能获取考试资格,最终选拔出18人左右天文学10人、地理学4人、命课学4人。进入复试。复试一般于初试后第二年的春天开考,考试地点在礼曹,考官为礼曹堂上官3人、郎官朝鲜王朝五品以下官员被称为“郎官”。1人,以及观象监提调1人、三学堂下官各2人,一共11人。考生需要先到观象监“入门所”确认复试资格,然后由专人送至礼曹参加考试。阴阳学考试虽为杂科,但竞争也是相当激烈的,最终录取的人数并不多,《书云观志》的记载是最终录取天文学5名、地理学2名、命课学4名([3],页333),这与《朝鲜王朝实录》中的记录基本一致:

礼曹放杂科榜,给红牌,馈酒果。译科十五人、阴阳科九人、医科九人、律科九人,皆赐出身。详见《朝鲜王朝实录》世宗1年4月20日。

也就是说,阴阳科最终合格者可能长期仅有10人左右,其中成绩优异的人会被直接授予品阶,第一名授予从八品,第二名授予正九品,第三名授予从九品,已有相应品阶者则在原基础上提升一个品阶。

考生通过考试进入观象监后,将由所在部门的“教授”与“训导”系统传授业务技能并定期考核,从《书云观志》《云观志》等相关史料的记载来看,观象监的培养模式还是比较严格的,业务精熟者会受到奖励,而不合格的人也会受到处罚,这与中国钦天监“监官以时考其术业而进退之”([4],页3324)的做法如出一辙。

观象监官员的业务考核一年举行两次,分别为五月和十一月的下旬,在进行业务考核前,首先组建一个由四名“色官” 《书云观志》记载为“褒贬掌务官”,《云观志》记载名称为“色官”,但在人员组成上记载一致,1人由天文学教授训导轮流担任,1人由判官按例担任,另外2人由地理学和命课学官员担任。和三名“色书员”组成的考核委员会,各部门官员要配合考核委员会统计各部门的任职情况并评定等级,经提调审核后,于每年六月十五日和十二月十五日报送礼曹。《经国大典》对朝鲜官员考核的规定是:

十考者十上,则赏加一阶。阶穷者,升职,牧以上,则否。二中于无禄官叙用,三中罢职。五考、三考、二考者,并一中勿授右职,二中罢职。 详见《经国大典》卷一,第67页。

但观象监在实际执行中又有所调整,根据《云观志》的记载,考核结果为“中”的人可能会失去以下权利:(1)参加取才试的权利(2)担任轮差职位的权利(3)担任教学职位的权利。如果连续多次考核为“中”,则会失去兼任禄官职的权利,如果某次考核结果为“下”,就会被直接罢免 还有一种被永久罢免的情况是出现重大工作失误,《书云观志》的作者成周悳就是在参与编制1798年的《七政历》时,出现了“正月初三日,当书中气雨水,而无端遗漏”的错误,被直接罢免,并且“移义禁府处之”(详见《承政院日记》正祖21年11月21日)。,两年以后才能叙用([5],页7—8)。但《云观志》与《书云觀志》均未记载考核结果为“上”的官员会受到何种奖励,或许与《经国大典》一致,但也有可能是观象监内部的提拔不太参考例行考核的结果,更多的是以取才试的考试成绩为标准。

“取才”是观象监内部遴选考试的总称,这些考试的考试时间、报名要求不尽相同,部分考试在内容上也比较特殊,是一种以补充监内职位空缺为目的的考试。比如选拔行政官员“禄取才试”,选拔三历官的“历官试”、选拔修述官的“交食筹试”、选拔推步官的“大统厅试”等([5],页7—9、页19—21)。

还有用于选拔赴燕官的考试——“提调试”,从名称就可以看出它是观象监中相当重要的考试。该考试主要面向监内的三历官,一般于春秋仲月举行,不仅要考天文算学,还要考四书五经,最后取“画优者差赴燕官”,即使遗憾落榜,也能获得担任“日课监印官”的资格([3],页343—344)。此条规定很明显是一种为考试失利者设置的“安慰奖”,毕竟能够走到这一步十分不容易。在观象监想要成为派往中国的赴燕官,首先要通过每年只取10人左右的阴阳科考试,再通过取才试成为三历官,最后通过提调试获取赴燕资格,可谓是层层筛选、优中取优,这也可以说是朝鲜“事大主义”外交政策的一个具体体现。最初,朝鲜方面只会在宗主国历法出现变动,或者急需购买天文仪器和书籍时,才会让观象监派出“日官”随行,后来逐渐形成制度,而且派出频次还不断增加,到英宗时期增至“三年一送”,正宗时期甚至“每年差送”([3],页345),也反映出中朝之间的科技文化交流愈发紧密。

总而言之,在取才试中名列前茅的人将有资格被授予佥正、直长、判官、参奉等行政职位,三历官、修述官等技术职位也会通过取才试来选拔合适的人选。当然,也有不参加考试却被授予职位的特例,比如金泳就由于一次漏刻校正工作中的重大贡献 正祖十三年(1789),观象监领事金熤向正祖上书建议校正更漏,当时,在岁差的影响下,“旧本漏筹通义所载各节气中星,即先朝二十年甲子恒星赤道经纬度也,距今四十余年,恒星本行,已过半度”,因此想要校正更漏就必须先校正中星,于是正祖诏令观象监“以予即阼之八年甲辰恒星赤道经纬度,依京都北极高三十七度三十九分一十五秒,推步各节候之各时刻中星”,并安排金泳制造相关仪器。随后,金泳与同僚们通力合作,制造了“赤道经纬仪”,又编纂了《新法中星纪》和《新法漏筹通义》([7],页568—569)。,被朝鲜正祖破格任命为三历官,《金引仪泳家传》对此记载“旧例未有不由监科而超授是任者”([6],页162),可见考试在观象监人才选拔体系中的核心地位。

三 观象监的考试大纲与评价标准

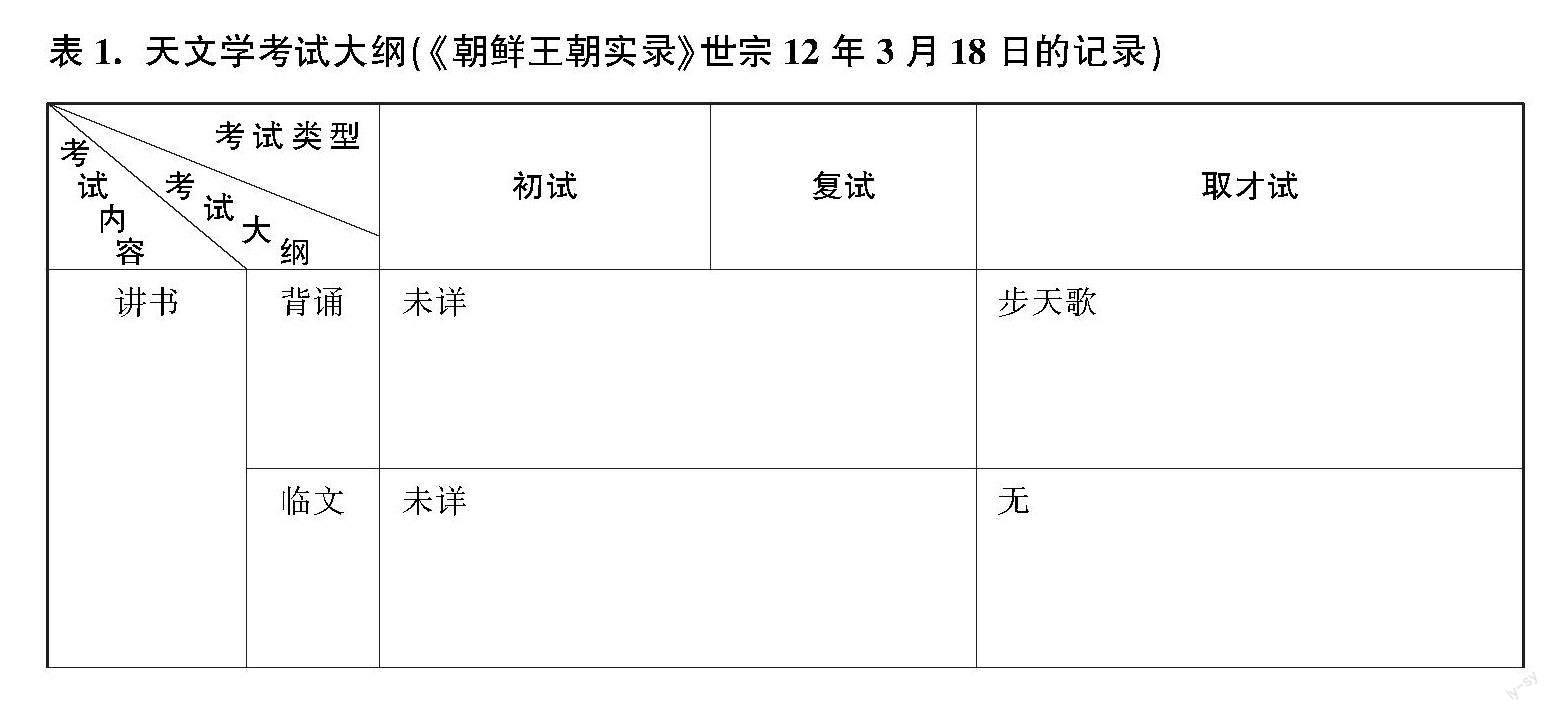

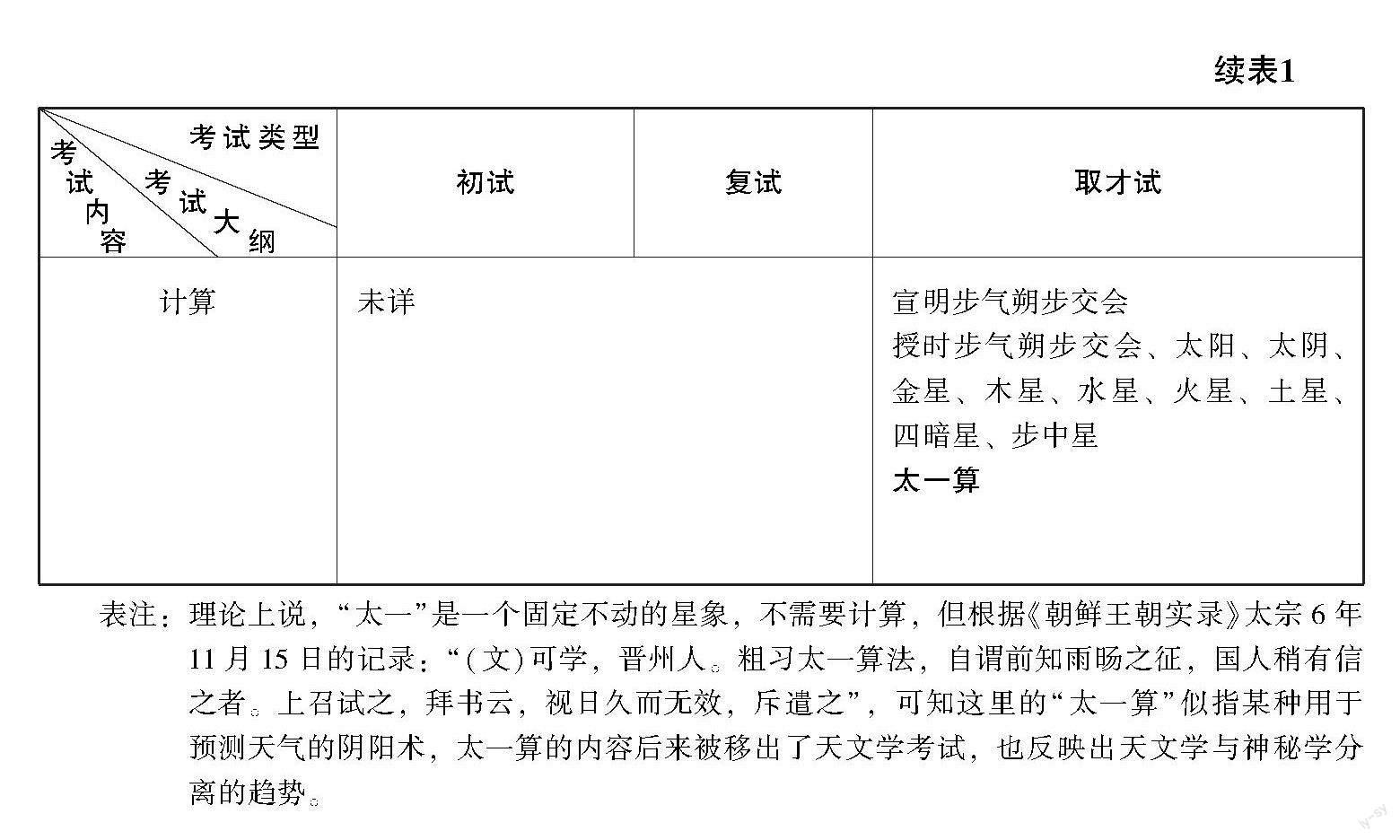

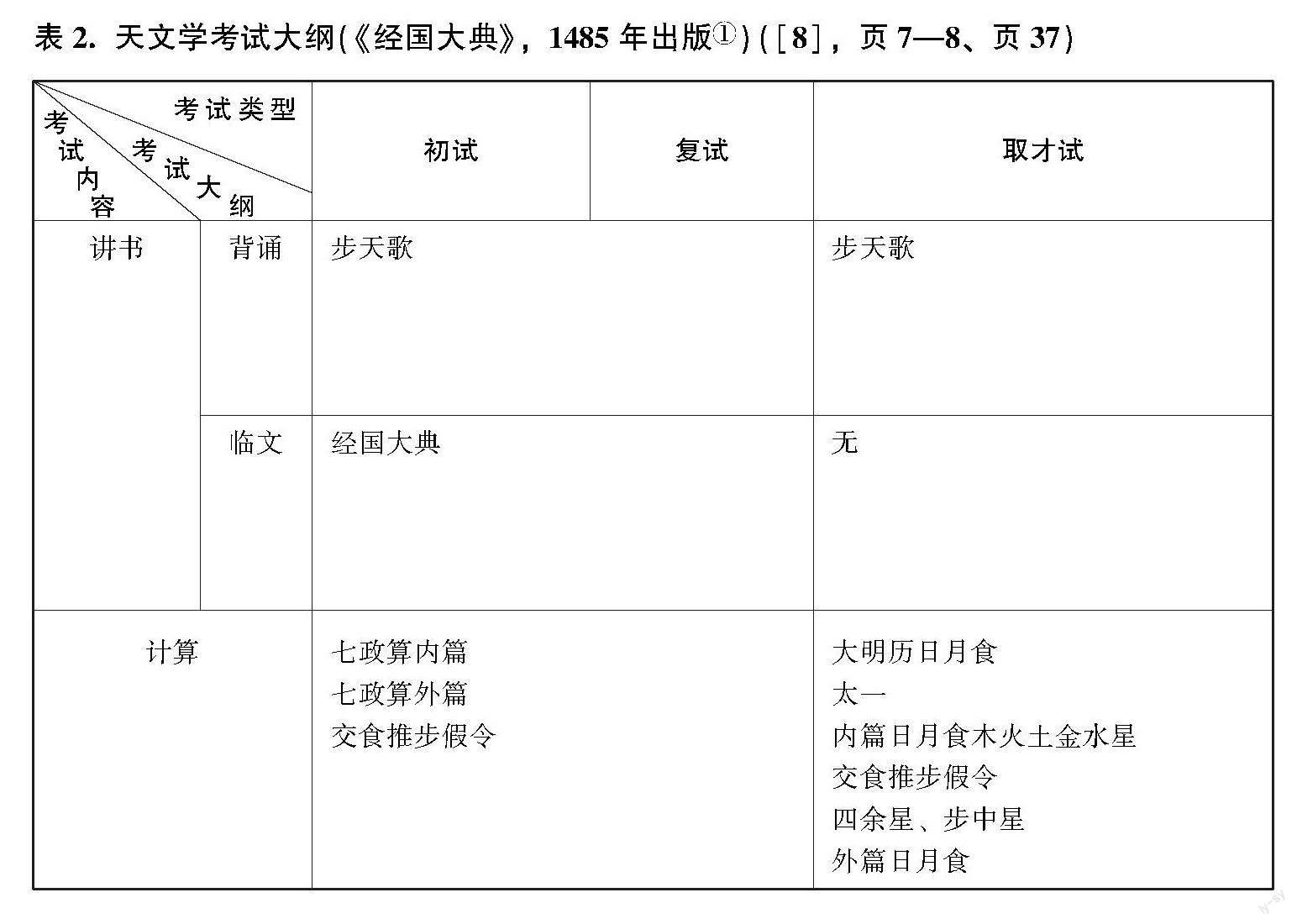

朝鲜史料中,有多部典籍对天文学考试进行了记载,若将它们按照时间进行排序(表1—5),发现天文学的考试大纲会随时代的变迁而发生明显的变化。

表注:理论上说,“太一”是一个固定不动的星象,不需要计算,但根据《朝鲜王朝实录》太宗6年11月15日的记录:“(文)可学,晋州人。粗习太一算法,自谓前知雨旸之征,国人稍有信之者。上召试之,拜书云,视日久而无效,斥遣之”,可知这里的“太一算”似指某种用于预测天气的阴阳术,太一算的内容后来被移出了天文学考试,也反映出天文学与神秘学分离的趋势。

从以上表格可知,不论是初试、复试还是取才试,主要的题型均为“讲书”和“计算”,其中“讲书”包括“背诵”和“临文”两种考察方式。考试大纲涉及的书籍,都是当时的权威天文学成果,而且考查的知识点十分全面,从最基础的天文知识三垣二十八宿 比如《步天歌》与《天文类抄(上)》均涉及此类知识和政治素养 这里指对《经国大典》、《大典通编》等国家律令的考察。,到天文现象和天文仪器等实用知识 详见《天文类抄(下)》和《诸家历象集》。,再到历法中最核心的日月食和五星计算 例如“七政算”“交食算”等相关内容。,还可能涉及星图绘制(图星)和宇宙体系的内容 在《天文类抄》《崇祯历书历引》《新法历引》中,均包含宇宙论的相关内容。,试题的难度不比文科考试小,对考生的综合素质提出了较高的要求。

那么既然有考试,就要涉及到考试评价的问题。观象监对考生的评价主要分四个等级,十分精熟评为“通”,大致过关评为“略”,勉强合格评为“粗”,不合格则评为“不”。这里的评级并不是由考官根据个人感觉随意评定,而是有一套标准,比如在计算考试中,考生计算结果与标准答案差一分以上,评级则为“略”,差十分以上,评级则为“粗”,如果差了一度以上或者把星宿名称、南北方位这些十分基础的信息搞错了,评级则为“不”。整场考试中,哪个评级的数量最多,考生的评级则为哪一个,这个评级被称为“大画”。最后,初试、复试的排名以评级为先,若评级一样,则“次从栍数”,如果“栍数”一样,则“又次从职次”,如果“职次”也一样,则“又次从呈筹先后”。“职次”顾名思义就是考生的官职品阶,“呈筹先后”应该是计算题的完成时间先后,“栍数”根据《书云观志》中“七曜算考试之法各计七栍之数”([3],页330)的记载,我认为可能指的是日月五星計算题的正确率。取才试的排名标准与初复试略有不同,比如在“禄取才”的标准是“先从大画,次从六朔仕次,次从栍数,次从仕日远近,次从前等禄职高下”([3],页337),可见取才试在排名上更重视考生的资历而不是成绩,这不难理解,毕竟取才试是针对正式官员的遴选考试。

四 观象监天文学考试与中朝天文学交流的联动

朝鲜王朝的天文学考试大纲出现过多次值得注意的变动,这与内容相对固定的文科考试形成了鲜明对比,原因主要与中朝天文学交流的历史有关。

1. 对中国天文学成果与自主天文学成果的考查

根据《高丽史》的记载,从高丽太祖时期(918—943)开始,朝鲜人就引进并使用了唐朝的宣明历,到了忠宣王(1308—1313在位)时期,崔诚之又从元朝引入郭守敬等人制订的授时历([10],页1—2),该历法一直被使用到高丽末期,到了朝鲜王朝初期使用了明朝的大统历。因此,我们可以看到观象监(当时为书云观)早期的考试大纲包括了基于授时历法和宣明历法的考察(表1)。还有高丽时期就传入朝鲜的步天歌,以三垣二十八宿为主体,介绍了283个星官的名称和位置,全篇以七言押韵诗歌形式编撰,共373句2611字([11],页159—202),图文并茂,简洁通俗,朗朗上口,容易记诵,因而自始至终都是天文学考试的必考项目,不论考试大纲的其他部分如何变动,步天歌始终占有一席之地(表1、2、3、4)1792年后,改用李俊养所著的《新法步天歌》,详见[13]。。

世宗(1418—1450在位)时期,这是中朝天文学交流的一个高峰。朝鲜王朝在建立之初并没有掌握《授时历》,尽管早在1402年朱元璋就已经将《元史》颁赐给朝鲜,但朝鲜历官对《元史》所载的《授时历经》也未能很好地利用([12],页6—15)。直到世宗即位后的第二年也就是1419年,时任书云观领事柳廷显建议厘正历法。世宗采纳了他的建议,派遣大量天文学者前往明朝学习。通过各种途径从明朝获得了包括《重修大明历》《回回历法》《大统历法通轨》等一大批天文著作后,世宗下令:

校正唐宣明历、元授时历、步交会步中星历要等书差异处,下书云观藏之。详见《朝鲜王朝实录》世宗5年2月10日。

书云观迅速消化这些书籍,并根据《授时历》与《大统历法通轨》编成《七政算内篇》三卷,又根据《回回历经》和《西域历法通径》编成《七政算外篇》三卷,用于书云观的历书编制和日月食计算之中关于《七政算》编制的技术细节,可参考韩国学者朴星来的《七政算对其中国原型的韩国化改造》(参见[15])。。同时,为了对具体计算过程提供具体指导,朝鲜天文学家们又编撰了《七政算内篇丁卯年交食假令》和《七政算外篇丁卯年交食假令》,以丁卯年(1447)的交食为例,给出了利用《七政算》进行具体日月运动和交食计算的详细示例,在某种意义上,朝鲜王朝从此拥有了自己的官方历法系统[11]。这是一件令朝鲜人感到骄傲的大事,因此我们可以看到“七政算”和“交食推步假令”与“步天歌”一样长期成为朝鲜天文学考试的必考内容(表1、2、3、4)。

同时期还有一项重要成果《天文类抄》,这是李纯之所著的一本天文学书籍,其确切编写年代已不可考,但根据《书云观志》的记载,可以推测它是在李纯之担任“承旨”一职期间(1444—1450)编写的但考虑到李纯之似乎并未担任过比“承旨”级别更高的职位,原文中的“李承旨”可能只是对李纯之的一种称呼方式,不一定能证明李纯之是在担任承旨期间编写了《天文类抄》。。《天文类抄》分为上下两个部分,上半部分将天体按照三垣二十八宿的顺序进行分类和介绍,并介绍了各宿的主要星官、形状、五行属性等信息,并配有插图;下半部分对各种天象进行了介绍,包括日月食、五星凌犯、流星、客星等,并从天人感应的角度说明了它们的星占学意义。李纯之在编写这本书时,参考了《晋书·天文志》和《宋书·天文志》的一些内容,此书创新之处在于,不仅涉及风、雨、雷、电等大气现象的介绍,还对这些自然现象的成因进行了基于朴素唯物主义的分析([14],页3—156)。它在取才试中取代了原本属于步天歌的位置,从它的内容上来看,这个安排是很合理的,因为它与步天歌一样都属于天文基础知识介绍,适合使用背诵默写的形式进行考察,同时该书内容的广度和深度又比步天歌有所增加,更加契合取才试对考生的要求。

2. 天文学考试中西洋历法知识的引进

值得注意的是在《云观志》中首次出现的考试内容:“天文、历法、仪象、晷漏、历引”([5],页6)。在朝鲜王朝天文学考试大纲中出现的诸如《天文类抄》《步天歌》《七政算内外篇》《数理精蕴》等书籍均有版本流传于后世,我们可以很方便地获取它们的内容,但是,在《云观志》《续大典》《大典通编》《书云观志》多部典籍中均有提到的“天文、历法、仪象、晷漏、历引”的真实面貌究竟如何则无法确定,因为线索比较稀少。

对于“天文、历法、仪象、晷漏”,《书云观志》对《诸家历象集》的记载中如下:

《诸家历象集》,世宗癸丑承旨李纯之奉教撰,裒辑历代史志,删其重复,取其切要,为天文、历法、仪象、晷漏四编。([3],页608)

《诸家历象集》这本书并未佚失,其内容确实是天文、历法、仪象、晷漏四个章节([16],页3、141、269、339),同时,在《承政院日记》中,也有观象监大量使用《诸家历象集》的记载:

又以观象监官员,以提调意启曰,本监方书中,《天文类抄》《诸家历象集》等册子,乃是诸官一年两次取才付禄,而年少聪敏逐朔三次考讲之册也。印布年久,只有破弊一二件,每当取才考讲之时,以其册无,多至阙却,设官教诲之意,今将废矣。不可不急时印出,而所入纸地物力,不至大段,令该曹磨炼上下之意,分付,何如?传曰,允。详见《承政院日记》景宗3年10月3日。

也就是说,“天文、历法、仪象、晷漏”应该与李纯之所著的《诸家历象集》有关,很有可能是观象监将《诸家历象集》一分为四,以作科试之用。

对于“历引”,《书云观志》和《云观志》均未进行任何说明,但在崇祯九年(1636),李天经曾在传教士罗雅谷的协助下,撰成《崇祯历书·历引》二卷。如果说《步天歌》是启蒙性质的常识读本,那《历引》就是一本带有学科入门导论性质的著作,从其通俗易懂的内容来看,十分适合用作教材(图1)。

作者李天经在序言中写道:

新历全书积有百四十卷之富,第学者或技尽策筹,徒坐望洋之叹;或识穷管蠡,翻成河汉之疑。读未终卷,而自废者有之。味韶罗先生即罗雅谷。因是复艾其繁,而摘其概,更撰是编名曰《历引》,词简而理则周,文绚而数略备。学者但手是编,不必炮炮穷年,而历指己窥其大凡矣。([17],页20—22)

《崇祯历书·历引》完全有成为教材的资格,再结合《时宪纪要》序文的内容“云监旧有天文历法二书,用之科试”([18],页8)可知,“天文”和“历法”是两本观象监曾经的专用教材,那么在典籍记载中与之并列的“历引”也很可能是考试教材,要么就是观象监直接使用了《崇祯历书·历引》,要么就是在《崇祯历书》传入朝鲜后效仿其《历引》体例自行编撰的教材。

不过,在《承政院日记》的记录中又提到景福宫藏有“新法历引一卷”详见《承政院日记》1776年6月7日。本文引用的《承政院日记》,是由韩国历史研究所编订的电子文献,详见https://sjw.history.go.kr/main.do.,在《颐斋遗稿》《颐斋遗稿》是黃胤錫的个人作品合集,黃胤錫(1729—1791)字永叟,号頤斋,是朝鲜南部实学派的代表人物之一,他的官场生涯比较平庸,但在易学、天文、地理、算学、历史、文学等领域都有相当高的造诣。他一生的创作被后人整理成书,这些作品反映了当时社会的风貌,是了解朝鲜英宗时代社会状况的重要资料。一书中也收录了朝鲜王朝官员黃胤锡所作的《题历引》一文,其中有这样一段话:

《新法历引》一卷二十七章,盖论历理本原而韩相兴一所购到也。昔崇祯中,徐光启、李天经与西儒熊三发、汤若望、罗雅谷诸人奉敕修正大统法,是书作于其时。([19],页263)

因此这里的《历引》不一定是指李天经所著的《崇祯历书·历引》,也有可能是指经过汤若望改编、由韩兴一从中国购入的《新法历引》顺治十三年(1656),汤若望将《新法历引》《历法西传》《新法表异》作为《西洋新法历书》的增刊上呈,请顺治皇帝审阅,终于在1660年前后刊刻出版,其中《新法历引》在1640年就已经完成。。《颐斋遗稿》中提到的韩兴一曾于1644年出使中国,并从汤若望处购得了一批历算书籍详见《朝鲜王朝实录》仁祖22年12月5日。,此时距离汤若望完成《新法历引》的写作已有四年,只是尚未经过官方审定,所以没有出版([20],页3—4)。

虽然“天文”“历法”“仪象”“晷漏”“历引”这五本书都没有流传下来,其真实面貌无从得知,但通过一些线索,可以知道这五本书均为带有学科导论性质的书籍。同时,不论《历引》究竟是《崇祯历书·历引》还是《新法历引》,都可以从侧面说明,在掌握时宪历法之前,朝鲜的天文学家们就已经对当时传入中国的西方天文学知识有过比较主动的了解,并将这些新时代的知识加入了官方考试(表3)对于朝鲜学习西方天文学的详细历史,可参见林宗台的论文《从中国学习西方天文学》(参见[21])。

3. 天文学考试对时宪历的吸收与全面采纳

1644年,清朝正式颁行《时宪历》,由于中朝之间的天文学交流并未因清初中朝关系的紧张而中断,全新的天文学体系对朝鲜人产生了冲击,中朝天文学交流再次迎来一个高峰期。前文提到的韩兴一出使北京的过程中阅览了《时宪历》,感到十分震惊,回国后立即提出了改历建议:“历象授时,帝王之先务。元朝郭守敬修改历书,几四百余年,今当厘正,而且见汤若望所造历书,则尤宜修改。”详见《朝鲜王朝实录》仁祖23年6月3日。认识到新法先进性的不止韩兴一一人,比如同年十二月,观象监提调金堉便再次提议采用汤若望新法,并认为应该在以后的赴燕使团中加派技术人员“探问于钦天监,若得近岁作历缕子,推考其法,解其疑难处而来,则庶可推测而知之矣”详见《朝鲜王朝实录》仁祖23年12月18日。。

当时的朝鲜国王李倧采纳了这些建议,观象监也派出了大量业务精熟之人跟随赴燕使团前往北京,但学习《时宪历》的过程却十分艰难。先有李景奭在北京“广求于人,而得之甚难。所谓汤若望者,又无路可见”详见《朝鲜王朝实录》仁祖24年6月3日。,后有宋仁龙“画字质问,辞不达意,只学日躔行度之法,不啻一班之窥”详见《朝鲜王朝实录》孝宗1年7月19日。,再有金尚范“持重赂学于钦天监而还”,虽然使观象监拥有了依据新法独立编制历书的能力,然而“五星算法则犹未得来,故乙未又遣尚范,不幸死于道中,其法竟未尽传”([22],页140),加上1666年“康熙历狱”的影响,清朝多次改历,作为藩属国的朝鲜不得不疲于应付,这给朝鲜王朝的技术官僚们带来了很大困扰。直到肃宗三十四年(1707),许远从钦天监何君锡处学到了更为完整的算法,并“购时宪法七政表于钦天监以还”[18],观象监才有能力依据时宪历开展五星推步关于许远、金尚范等天文学者的事迹,可参考林宗台《谦卑的天文学旅行者:十七十八世纪出使北京的朝鲜天文学者》(参见[23])。前后历時六十余年,方才初步掌握了时宪历的核心内容,因此,即使早在1648年清朝就向朝鲜王朝正式颁赐了《时宪历》,但此后的几十年里,时宪历法的有关内容仅见于取才试,初试和复试的内容仍以《大统历》为主(表4)。

1724年,清朝开始使用《历象考成》,该书对《西洋新法历书》进行了修补,更改了一些天文常数,朝鲜为了保证本国历法与宗主国一致,不得不再次派遣人员于1729年将《历象考成》购置回国。但是观象监研究后发现《历象考成》“其法极其艰列,算役亦甚浩大”详见《承政院日记》英祖5年5月20日。,所以在《续大典》编制前,观象监虽早已引入《历象考成》,但未能及时掌握,故而没有将其加入天文学考试(表4)。

同时期传入朝鲜的还有《数理精蕴》《数理精蕴》于1741年经由安重泰带回朝鲜。《律吕正义》《日食筹稿》《月食筹稿》等著作,其中《数理精蕴》与《历象考成》一起被加入了天文学考试(表5),并通过“临文”的形式进行考察。当时传入朝鲜的天文书籍中,唯独这两本书受到了朝鲜人“冠绝古今久矣”([19],页169)这样的高度评价,或许这就是它们被选为考试教材的原因。而时宪历法对天文学考试的影响远不只这些,从表5中我们可以看到,计算科目已经全部被时宪历的内容占据,即使是对朝鲜人来说意义重大的《七政算》内外篇也不再考察,这也佐证了在18世纪后期,朝鲜君臣对清朝新历的态度已经完全转变。

五 小结

朝鲜长期作为中国藩属,它的政治制度、文化环境都与中国一脉相承,因而其天文机构的运行必然不可能脱离宗藩体制,但朝鲜人也借助中朝之间的这种政治纽带,吸收了不少重要的天文学成果,并在科举制的框架下依托这些成果建立起了一套成熟的天文学人才选拔体系。从本文的研究来看,朝鲜王朝的天文学考试是高度专业化的考试,首先,考官队伍主要由观象监的专业技术官僚构成,且天文学与地理学、命课学的考试完全分离,并没有出现外行指导内行的状况;其次,考试内容科学合理,背诵、临文和计算分别考查了考生的简单记忆、理解论述和实际应用三种能力,涉及的知识点也十分全面,既有基础的星空常识,也有进阶的天体运行,既有抽象的星占学和宇宙论,也有实用的历算技法;此外,观象监的考试还会随着中朝天文学交流的深入,不断进行自我革新,即使在17世纪中后期的朝鲜士大夫阶层普遍排斥新历的情况下,仍然将近代天文学的相关内容加入了天文学考试,可谓是与时俱进。这样的一场考试,哪怕带有封建王朝不可避免的阶级局限性,选拔出一位优秀的天文学人才也并非难事。同时,考试制度与流程也十分严密,初试、复试、取才试层层把关,为后续的人才培养奠定了良好的基础。从制度层面来看,以上都是有助于古代天文学发展的,被称为“小中华”的古代朝鲜尚且如此,古代中国的天文学考试,必然不可能是死板僵化、脱离实际的,待未来史料更加充足的时候,或许可以对考试在古代科技发展中的作用进行更加深入的探讨。

致谢 感谢导师李亮的指导!

参考文献

[1] 田以麟. 朝鲜教育史[M]. 长春: 吉林教育出版社, 2000.

[2] 承政院编. 银台条例[M]. 活字本, 高宗七年.

[3] (朝鲜王朝)成周惠. 书云观志[A]. 韩国科学技术史资料大系: 天文卷8[M]. 首尔: 骊江出版社, 1988.

[4] (清)赵尔巽等. 清史稿[M]. 北京: 中华书局, 1977.

[5] (朝鲜王朝)观象监编. 云观志[M]. 版本不详, 出版年不詳.

[6] 徐有本. 左苏山人文集[A]. 影印标点韩国文集丛刊: 第150册[M]. 首尔: 韩国民族文化推进会, 2010.

[7] (朝鲜王朝)李祘. 弘斋全書[A]. 影印标点韩国文集丛刊: 第267册[M]. 首尔: 韩国民族文化推进会, 2001.

[8] (朝鲜王朝)崔恒等编. 经国大典·礼典[M]. 平壤府刊本, 成宗一十六年.

[9] (朝鲜王朝)金在鲁等. 续大典·礼典[M]. 木版本, 英祖二十二年.

[10] (朝鲜王朝)郑麟趾等. 高丽史·历志一[M]. 木版本, 万历四十一年.

[11] (隋)王希明/丹元子. 步天歌[A]. 韩国科学技术史资料大系: 天文卷6[M]. 首尔: 骊江出版社, 1988.

[12] 石云里. 中朝两国历史上的天文学交往(一)[J]. 安徽师范大学学报(自然科学版), 2014, 37(01).

[13] , 2015, 37(1): 175—198.

[14] (朝鲜王朝)李纯之. 天文类抄[A]. 韩国科学技术史资料大系: 天文卷6[M]. 首尔: 骊江出版社, 1988.

[15] , 2002, 24(2): 166—199.

[16] (朝鲜王朝)李纯之. 诸家历象集[A]. 韩国科学技术史资料大系: 天文卷5[M]. 首尔: 骊江出版社, 1988.

[17] 李亮. 历引三种[M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2016.

[18] (朝鲜王朝)南秉吉. 时宪纪要[A]. 韩国科学技术史资料大系: 天文卷10[M]. 首尔: 骊江出版社, 1988.

[19] (朝鲜王朝)黄胤锡. 颐斋遗稿[A]. 影印标点韩国文集丛刊: 第246册[M]. 首尔: 韩国民族文化推进会, 2000.

[20] 李雨林. 汤若望《新法历引》中的中西比较观[D]. 上海: 东华大学, 2017.

[21] Lim Jongtae. Learning Western Astronomy from China[J]. Korean Journal for the History of Science, 2014, 34(2): 205—225.

[22] (朝鲜王朝)卢相稷. 小讷先生文集[A]. 影印标点韩国文集丛刊: 第150册[M]. 首尔: 韩国民族文化推进会, 2000.

[23] Lim Jongtae. Journeys of the Modest Astronomers: Korean astronomers missions to Beijing in the seventeenth and eighteenth centuries[J]. Extrême-Orient, Extrême-Occident, 2014, 36: 81—108.

Preliminary Study on the Astronomy Examination in the Joseon Dynasty

ZHOU Can

Abstract: Compared to the talent selection methods of the Chinese Celestial Observatory, which integrated various means such as heredity, recommendation, internal examination, and temporary recruitment, the Gwansanggam of the Joseon Dynasty mainly relied on the government-held Yin-Yang examinations and the internal independent talent selection tests to select technical officials. The examination system fell within the overall framework of the traditional imperial examination system, but also possessed certain unique features. The content of the examinations underwent several comprehensive changes as a result of the deepening exchanges between China and Korea in the field of astronomy. From the astronomy exams conducted by the Gwansanggam, it is evident that the Gwansanggam proactively digested and absorbed knowledge from Chinese astronomy, and using this knowledge as a core, established a relatively comprehensive talent selection system. This suggests that we should more fully examine the role of examinations in the development of ancient science and technology.

Keywords: astronomy exam, Sino-Korean exchanges, Gwansanggam, talent selection