烧纸钱的人类学观察

孙晨

烧纸钱祭祀祖先在中国是一项重要的民俗活动,其历史悠久且分布广泛。在古代,孕育于农耕社会的烧纸钱祭祀习俗起到了团结族群和构建互助共同体的作用;在当代,烧纸钱仍具有维系家庭关系和维持共同记忆的意义。纸钱形式的变化也是社会变迁的见证。

关中地区烧纸钱习俗

纸钱又称鬼票、冥币,是现实世界货币和财物的纸质仿制品,经过一定的祭祀仪式从阳间到达阴间并具有与被仿制对象同等的实用价值。中国各地都有在重要传统节日烧纸钱的习俗,尤其是清明节、中元节、寒衣节(农历十月初一)、冬至和春节等。这一习俗是古代农耕社会的产物,随着全球化的步伐无数华人也将这一习俗带到了世界各个角落。早期对于烧纸钱习俗的研究多来自西方的汉学家,国内学术界对这一早已习以为常并被认为与“封建迷信”相关的习俗关注较少。关中地区在历史上长期作为中国的政治、经济、文化中心,具有深厚的文化底蕴,烧纸钱习俗也具有很强的代表性。

关键要素

时间 烧纸钱有定期和非定期的。定期为集体祭祀活动,每年清明节、寒衣节、春节三次,寒衣节和春节的烧纸钱均在节日前夜进行。非定期为个体家庭祭祀活动,主要包括家中去世老人葬礼、头七到七七,以及一到三周年祭日等。未满三年的新坟清明祭祀往往要提前一天去,以示接刚去世的亲人回家之意。

地点 烧纸钱的地点主要是在墓地,下葬之前也有在家里进行的。新石器时代以来的传统村落中多有专门的墓葬区,并与居住区保持一定距离,延续时间较长的村落可能有多个墓葬区。有的墓地有较为明确的规划,有的则根据实际情况临时决定。祭祀顺序从目前可知的最早的祖先一直到最近的亲人,如从天祖、高祖、曾祖到祖父辈甚至父辈,同辈之中按照年龄先后祭祀。

人物 按照传统习俗,参与烧纸钱祭祀的主要是逝者的直系和关系较近的旁系男性亲属,只有非定期的亲属去世女性才能参加,这也是传统男性社会重男轻女的表现。男性因为性别优势在农业社会之中居于主导地位,血脉的传承也是以男性为主要谱系,老带小的祭祀活动也表现出一种传承,让小男孩从小熟悉祭祀祖先的流程并将其传承下去。

当代烧纸钱习俗也在悄然发生着改变。比如城市内清明节祭祀正在逐渐被无污染的鲜花和祭品取代。居住在城市且远离故乡祖坟的人会择地面朝自己家乡的方向烧纸钱,常见清明前夜城市路边画圈烧纸的情况。随着独生子女的增多和女性地位的提高,越来越多的女性也参与到这一活动之中。

纸钱的特点

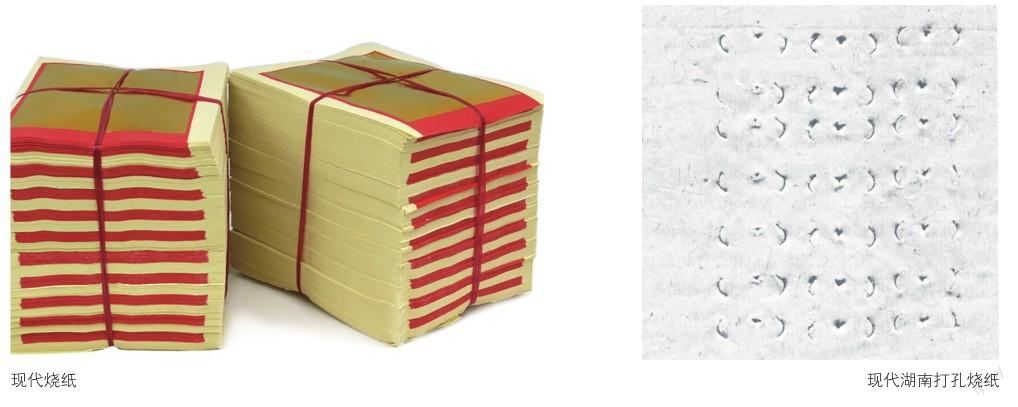

今天广义的纸钱主要分为三类,一类是仿照现实纸币的纸钱,大部分是根据现实纸币的样式夸张面值印制,往往以万、百万、亿、万亿计。一类是质地粗糙的黄白纸张,代表真金白银,有的在纸中打孔则代表铜钱,这种纸张造价低廉、质量较轻且便于点燃,具有较强的实用性,在祭祀之前往往需要“打纸”,首先使用真钱放在烧纸上拍打,然后用手旋转发力将一摞纸张打成花瓣形,最后再折叠收敛,这样借真实货币赋予了纸钱实用价值,也便于祭祀的时候引火与燃烧。以上两类是狭义的纸钱,第三类是各类纸扎,如印上房子、车子、家电等生活用品的纸张,内容十分广泛。此外还有一些纸质祭品,如寒衣节需要手叠上塞棉花的棉衣棉裤烧给祖先以御寒。

事物的特征往往源自其产生的历史背景和针对性目的。纸钱的一个突出特点便是面值大,“满足”逝者在阳间无法实现的财富欲望。纸钱的另一个特点便是形式随着社会的变化而变化,从金银、铜钱、银圆到现在模仿各种纸币,其本质是真实货币的象征物。至于大面值的冥币在冥界如何使用、是否会引起冥界的通货膨胀并不在人们的考虑范围之内。人们愿意相信并选择延续这种本身并不真实的事物作为习俗,一方面是传统的延续,另一方面则是其仍旧具有一定的现实意义。

燃烧、对话与叩拜

美国人类学家柏桦在其著作《烧钱—中国人生活世界中的物质精神》(江苏人民出版社,2019年)中对中国烧纸钱的祭祀方式做了介绍和分析,各地大体仪式相似但也有所不同,关中地区的烧纸钱祭祀活动主要有燃烧、对话和叩拜三个步骤。参与祭祀的众人到达祖先坟前,先打扫卫生,清明时节春暖花开则要清理墓葬周围的杂草,然后按照辈分和长幼跪在墓前,一般由其中辈分最高、年龄最大的长者来主持烧纸钱。这时候各家分别拿出各自准备好的纸钱,点燃一小堆黄白粗纸然后再投入其他纸钱,使用随手可得的小木棍搅动令其充分燃烧,充分的燃烧有利于祖先更好地收到完整的钱。

烧纸钱过程中还需要搭配一些祭品,如水果、食品等,值得一提的是尖尖馍—一种有很多凸出来刺头的馒头,烧纸钱的时候要掐掉几个尖尖扔到火中。燃烧到一定程度时,主持烧纸钱的人便首先开始与祖先对话,其他人也渐渐参与到其中,比如询问祖先在冥界的生活状况、告诉他们要保重身体、子孙现在的生活状况、烧这么多钱要怎么花等,很多话是基于其生前的性格与习惯而说。纸钱烧完后所有人一起三叩首,在墓葬周围放鞭炮,结束整个仪式。

仪式与燃烧的意义

非自然的火是人类一项重要的发明,它能够令一件事物发生形体的蜕变,因而也具有了多样的作用。燃烧是烧纸钱祭祀活动中最重要的一部分,在火的催化下,纸张的燃烧成为一个净化和传递的过程,在阳间没有实用价值的纸钱经过火焰的燃烧逐渐褪去纤维而成为一堆炭壳灰烬,人们认为真正的纸钱已经随着火焰的燃烧传递到祖先手中,而这种纸钱在冥界具有与阳间真实货币同等的使用价值,传递过去大量的纸钱表达的是对亲人的哀思和尽孝之心。

从纸张到明器

新石器時代以来伴随着定居和农业文明的兴起,人们对于祖先的祭祀逐渐以固定的场所、形式和时间确定下来,无论是农业文明还是游牧文明其中心聚落都存在较大的祭祀遗址,到了商周时期对于祖先的祭祀已经有了一套具体和繁琐的规定,如《礼记》记载 “礼有以多为贵者。天子七庙,诸侯五,大夫三,士一”,《周礼·春官》记载有冢人、墓大夫、职丧等专门管理贵族丧葬事务的人和规程,这一时期的祭祀礼器以青铜器、玉器为主。

尽管纸产生的年代尚存在争议,但纸的流行无疑在汉代以后,纸作为祭祀用具和纸质明器的兴起则更晚。唐代文献出现纸钱的记载,7世纪的《法苑珠林》记载:“鬼所用物,皆与人异,唯黄金及绢为得通用,然亦不如假者。以黄色涂大锡作金,以纸为绢帛,最为贵上”,可见在初唐时已有以纸代替钱以事鬼的情况。段成式的《酉阳杂俎·续集》卷二中提到“和子遽归,货衣具凿楮,如期备酹焚之,自见二鬼挈其钱而去”,“凿楮”即有孔之纸,又《续集》卷三载“元则复令具酒脯纸钱,乘昏焚于道”,《太平广记》卷三百四十一亦录其事,可见当时焚烧纸钱祭祀亡魂的情况已经较为普遍。封演在其《封氏闻见记·卷六·纸钱》中给出了纸钱最早的流传图谱:“纸乃后汉蔡伦所造,其纸钱魏、晋已来始有其事。今自王公逮于匹庶,通行之矣。凡鬼神之物,其象似亦犹涂车刍灵之类。古埋帛金钱,今纸钱皆烧之,所以示不知神之所为也。”因此根据文献记载来看,纸钱的产生当在魏晋之时,唐代逐渐兴盛,成为一种较为普遍的祭祀用具。

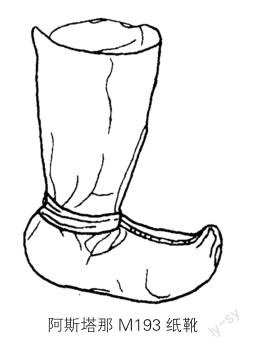

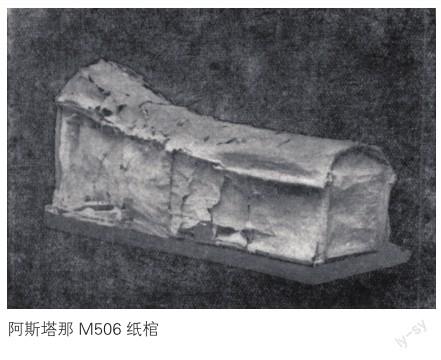

从考古发现来看,唐代开始出现较多的纸质丧葬用具(包括明器和实用器),如1959年吐鲁番阿斯塔那墓地M306出土纸鞋、剪纸,1973年M506出土原大的实用木骨纸棺,M509出土纸衾,1986年M386和M389出土与实际用品等大的纸鞋、纸袜和纸帽,此外还有纸冠带、颜料包和大量文书、纸画等。值得一提的是,2004年清理的M408出土一张长方形纸张,长20厘米,宽9.6厘米,本体呈浅灰色,一边被烧成灰色,可能是当时用来焚烧祭奠的纸钱。

唐代以后随着造纸业的发展和丧葬观念的改变,纸钱和纸质明器更为盛行,除了丧葬祭祀场合,在宗教场所也开始流行。如寺庙中烧香纸就十分流行,《西湖老人繁盛录·天笠光明会》载:“递年浙江诸富家舍钱作会,烧大烛数条如柱,大小烛一二千条,香纸不计其数。”纸钱兴盛如此,出现了专门制作的作坊与商店。《东京梦华录·清明节》载清明节时“诸门纸马铺,皆于当街用纸衮叠成楼阁之状”,其在清明、鬼节和寒衣节三个节日尤盛,而彰懿太后之弟李用和早年也曾“少穷困,居京师凿纸钱为业”,可见当时纸钱行业之繁荣。

考古发现也为文献记载提供了支撑,1988年考古清理的江西德安南宋周氏墓中有纸钱、纸梳、纸篦、纸刀等纸质品,其中纸钱置于钱包内,为圆形方孔黄纸,模仿铜钱的形制。1957年发掘的大同十里铺M27棺床东西发现两堆已经腐朽的纸灰,当为当时墓内焚化纸钱和纸质明器之实证。明清墓葬内发现纸灰的情况亦较多,多置于墓室内陶盆中。2018年西安东郊高楼村发掘了一批明清墓葬,其中4座墓葬出土陶盆内均发现有凝结在一起的纸灰,发掘者认为这些纸灰应当是焚烧纸质明器(极有可能是纸钱之类)的残留物,应当是丧葬过程中在陶盆内焚烧,最后置于墓葬内,与当代关中地区的丧葬习俗有类似之处。

唐代以后纸质明器流行的原因大概不外乎造纸业发展、節省费用、使用方便、防止被盗、佛教影响等几个方面。自汉代以来,上至王侯将相下至平民百姓皆重丧葬,“世以厚葬为德,薄终为鄙”,且“厚葬重币者,则称以为孝,显名立于世,光荣著于俗。故黎民相慕效,至于发屋卖业”,甚至有极其铺张致倾家荡产者,纸质明器因为制作简单、形式多样、价格低廉而流行,在丧葬仪式中减少了丧葬用品的开支,因而具有广泛的群众基础。尽管受到司马光等人的反对,但是因其经济性,仍旧自下而上流行起来。

当代意义

植根于农耕基础的中国古代社会,一个人、一个家庭在脱离群体之后会变得十分脆弱,家族的权力虽然在一定程度上压制了个性,但是也维护了整体的利益并在个体成员面临困境的时候施以援手。在这样一个人群流动较小的社会里,以血缘为纽带的村落族群是一个人的基本社会属性和活动范围,一个人和小家庭需要融入大家庭之中,进而形成一个互助共同体以维持共同的利益,而维系这一共同体则需要人们互相的血脉认同,对共同祖先记忆的认可和加深便是其自然结果。烧纸钱祭祀习俗正是加强共同族群记忆的一个重要方式,人们通过这种集体的活动以及与祖先(逝去亲人)对话的仪式来强调共同的集体记忆并加强这种认同,用以维护整个群体的共同利益。烧纸钱的过程中每个家庭要贡献自己的祭品和烧纸,表达出每个小家庭都是群体的一员,而与祖先的对话也重复着大家庭的共同生活记忆,正是在这样看似无聊的仪式潜移默化之下人们自然地认为一起烧纸的人是值得团结和互相帮助的亲人。

随着社会的发展,烧纸钱祭祀这一传统习俗面临着一些问题。首先便是意识的淡化,科学文化的普及和人群在地域上的分割、繁重的工作压力令人们丧失了对祖先的敬畏,分散于各地的人们忙于生存资源的获取,祭祀祖先的仪式逐渐被淡化且被更加简单的形式所取代;其次便是维系人群的减少,城镇化令农业社会的根基逐渐瓦解殆尽,分散的人群和迁徙令新的一代小家庭逐渐失去了与家族伙伴共同成长的环境和共同生活经历,而与之伴生的乡土情结与共同记忆也逐渐消散;最后便是污染环境的指控,同时存在一定的安全隐患,烧纸钱因而受到批评和管控。

我们认为,在传统大家族逐渐瓦解的今天,隔着山与海、城市与高楼的人与人、家庭与家庭之间的关系逐渐疏远,一些传统习俗以共同祖先和历史记忆的名义强调亲人相聚、共处与沟通,既沟通了过去与未来,也连接了天南海北的亲人,给人以强烈的归属感,这不仅有利于保护正在消散中的传统,也有助于社会秩序的维护。

(作者为扬州市文物考古研究所文博馆员)