老年维持性血液透析患者症状困扰的纵向研究

翁佳敏,王梦婧,黄碧红,陆楚涵,陈靖,杨晓莉

1. 复旦大学附属华山医院肾病科,上海 200040; 2. 复旦大学附属华山医院护理部,上海 200040

我国60岁以上人群终末期肾病(end-stage renal disease, ESRD)患病率高达19.3%[1]。随着老龄化进程加快,我国老年ESRD群体进一步扩大,该类人群最终需通过透析维持生命。然而,透析增加了感染、骨病及心脑血管疾病风险,降低了患者的生活质量[2]。维持性血液透析(maintenance hemodialysis, MHD)患者常见症状包括疲乏、疼痛、便秘、睡眠障碍、瘙痒及食欲下降[3]。与中青年相比,老年MHD患者还存在老年综合征,并伴随多种慢性病。因此,有必要对老年MHD群体症状开展研究。

潜变量是指无法用明确度量工具直接测量却又客观存在的变量,需基于一组观察变量,通过统计学方法判断变量所处状态[4]。潜类别分析(latent class analysis, LCA)指研究对象在潜变量上表现出类型与质性的差异,从而得出症状群体差异性特征[5]。然而并非所有个体遵循着相同的发展轨迹,症状发展存在群体异质性及个体差异性。因此,个体所属症状潜在类别也可发生转变。潜在转换分析(latent transition analysis, LTA)利用纵向数据,从概率角度描述症状潜在类别随时间变化的模式,揭示样本人群在不同时间点的症状发展特征[5]。本研究旨在探究老年MHD患者症状潜在类别随时间变化的模式及影响因素,分析症状特征和发展轨迹,从而早期识别ESRD高危人群,为症状管理及精准防控提供理论依据。

1 资料与方法

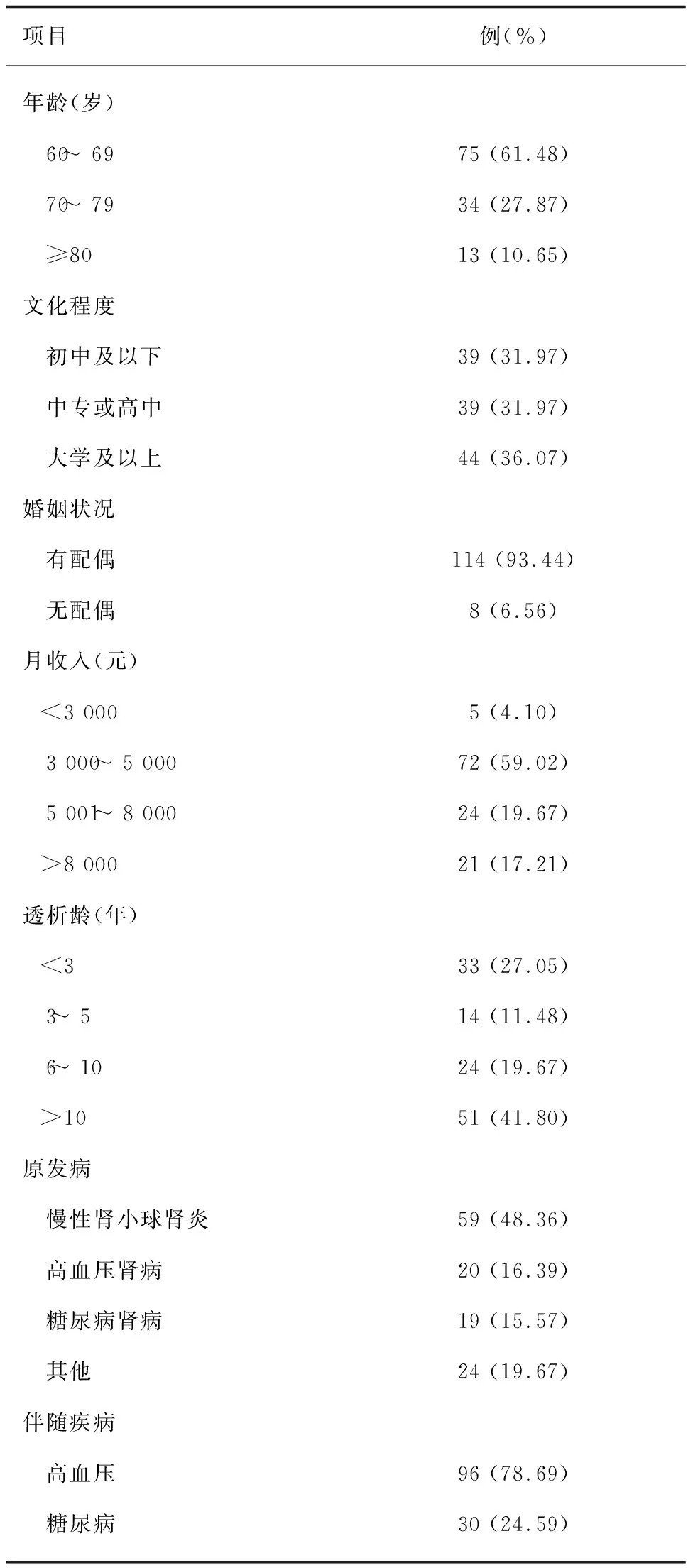

1.1一般资料2021年6月—2022年6月,采用方便抽样法选取122例于复旦大学附属华山医院行MHD治疗的老年患者。纳入标准: (1)MHD≥3个月; (2)年龄≥60岁; (3)一般情况好; (4)自愿参与并签署知情同意书。排除标准: (1)呼吸衰竭; (2)合并肝脏及血液系统疾病; (3)恶性肿瘤; (4)同时参加其他临床试验者。研究经医院医学伦理委员会批准(KY2018-433)。122例受试者年龄60~93岁,平均(68.6±8.1)岁,其中男性65例、女性57例。见表1。

表1 老年MHD患者一般资料(n=122)

1.2研究方法2021年6月(T1)进行基线调查, 2021年12月(T2)及2022年6月(T3)进行门诊随访,随访过程中无脱落病例。

1.2.1 资料采集 收集受试者的人口学资料(年龄、性别、文化程度、婚姻状况和月收入等)及临床资料(包括透析龄、原发病和伴随疾病等)。

1.2.2 透析症状指数评估 透析症状指数(Dialysis Symptom Index, DSI)[6]包含30个生理及心理症状条目,用以评估血液透析患者过去1周内的症状发生有无及其困扰程度。通过Likert 5级评分法进行测量: (1)无困扰0分; (2)轻度困扰1分; (3)中度困扰2分; (4)重度困扰3分; (5)极重度困扰4分。DSI总分120分,得分越高说明困扰程度越重。该量表重测信度及内容效度好,适用于血透人群[7]。

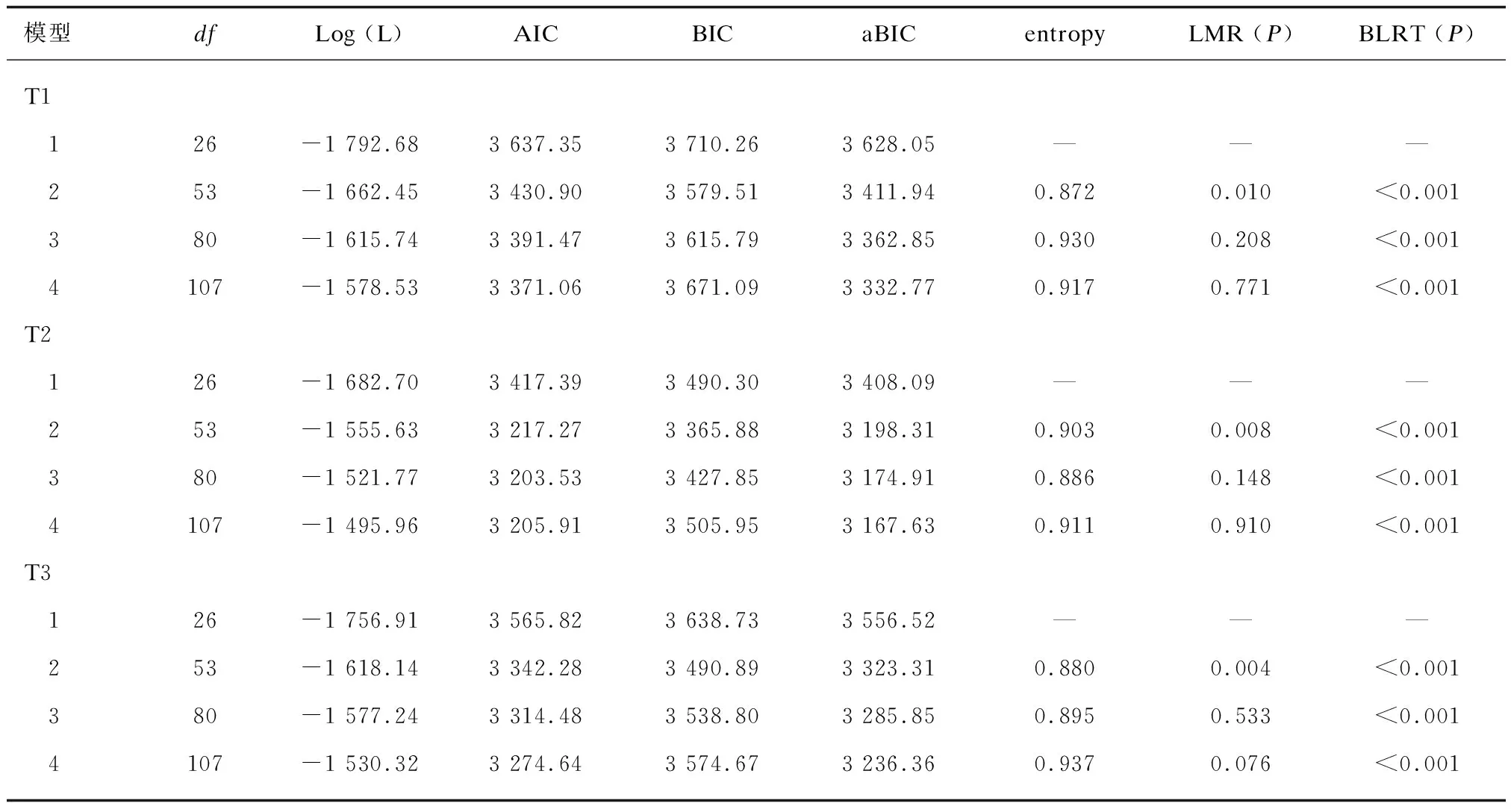

1.2.3 LCA 使用Mplus 8.3软件对发生率≥20%的老年MHD患者症状建立潜类别模型[4]。模型拟合度参考指标包括: (1)赤池信息量准则(Akaike information criterion, AIC)、贝叶斯信息准则(Bayesian information criterion, BIC)和校正的贝叶斯信息准则(adjusted BIC, aBIC)等信号评价指标,数值越小提示模型拟合度越好; (2)熵(entropy)≥0.80提示分类准确度可接受; (3)LMR(Lo-Mendell-Rubin)检验以及基于Bootstrap似然比检验(Bootstrap likelihood ratio test, BLRT)的P<0.05,提示k个类别模型优于k-1个。确定类别模型后,根据各潜在类别条件概率特征对潜在类别命名。潜在类别概率是指在概率模型下,利用概率的估计与比较进行分类。样本的后验概率在第t个潜在类别水平上表现最高,则该样本被分为t个类别[5]。

1.2.4 LTA 通过LCA对研究对象T1~T3的症状测量条目进行LTA,考虑不同时间点的潜在类别数一致性,选出最优模型并确定潜在类别数。根据每个样本不同时间点的后验类别属性计算潜在类别概率的变化[4]。

2 结果

2.1老年MHD患者DSI122例受试者T1、 T2及T3时DSI得分为13.00(6.00, 24.00)分、16.00(8.00, 28.00)分和18.00(11.00, 32.00)分。老年MHD患者发生率≥20%的症状包括便秘、食欲减退、肌肉痉挛、呼吸短促、头晕、足麻或刺痛、疲乏、咳嗽、口干、骨或关节痛、头痛、肌肉痛、注意力难以集中、皮肤干燥、瘙痒、忧虑、入睡困难、难以熟睡、易怒、性欲减退以及性冲动困难。T1~T3时入睡困难为中度困扰2.00(0.00, 4.00)分,其余症状在不同时间点的困扰程度均较低。

2.2老年MHD患者症状LCA本次研究共抽取1~4个类别模型。当保留2个类别模型时, entropy≥0.8、 LMR(P)<0.05;而保留3个类别模型时, LMR(P)>0.05,提示2个类别模型优于3个,且分类准确度可接受。根据模型拟合结果,考虑T1~T3潜在类别数一致性,最终选择2个类别模型,分别命名为C1组(症状低发组,n=95)及C2组(症状高发组,n=27)。

T1时, 95例患者进入C1组, 27例患者进入C2组; T2时, 86例患者进入C1组, 36例患者进入C2组; T3时, 80例患者进入C1组, 42例患者进入C2组。T1~T3样本类别概率分别为0.78/0.22, 0.70/0.30, 0.66/0.34。见表2。

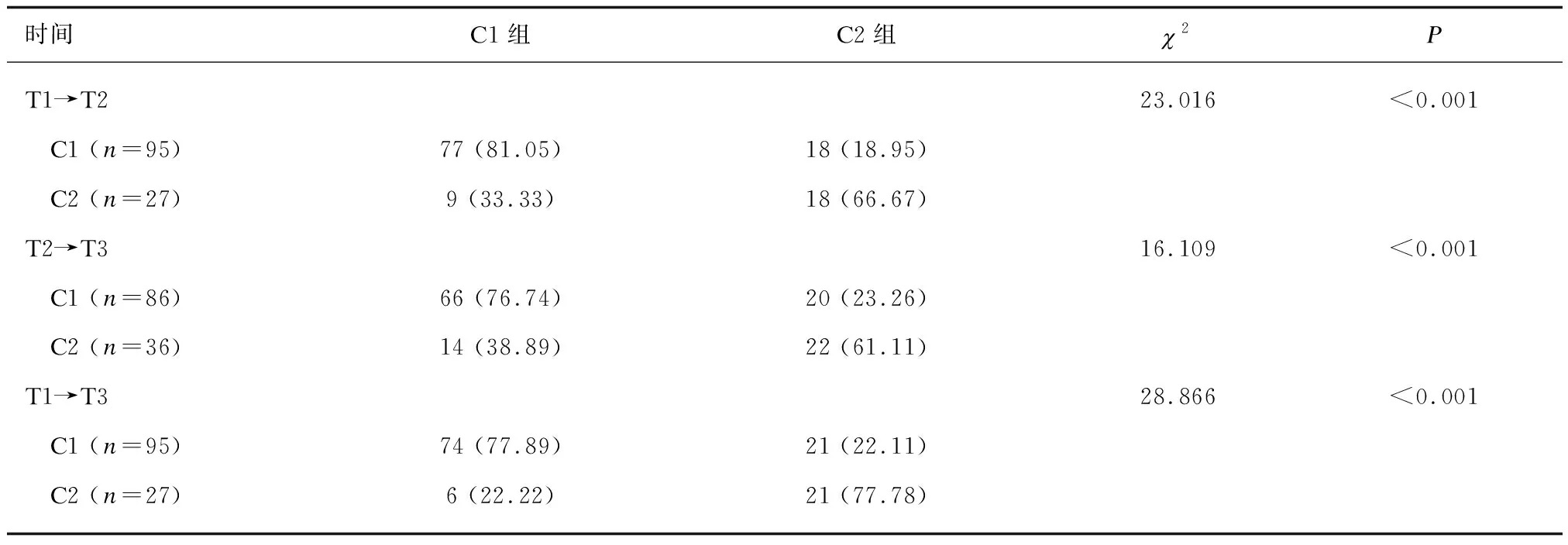

2.3老年MHD患者症状LTAT1时C1组95例, C2组27例。81.05%(77/95)的C1组患者T2时仍处于C1组, 14.74%(14/95)的患者T3时转为C2组。33.33%(9/27)的C2组患者T2时转为C1组, 22.22%(6/27)的患者T3时转为C2组。T1、 T2、 T3时, 2组MHD患者数差异均有统计学意义(P<0.001)。见表3。

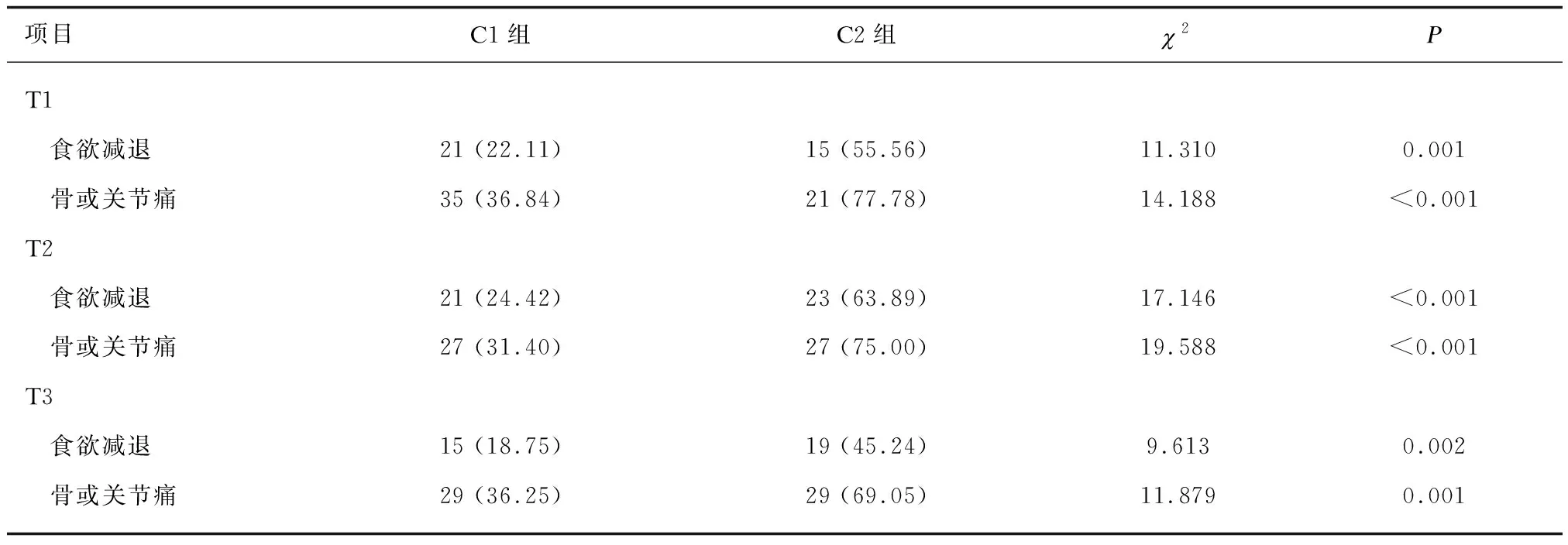

2.4老年MHD患者症状高发的单因素分析在T1、 T2、 T3时, 2组食欲减退及骨或关节痛的构成比差异均有统计学意义(P<0.05),其余症状构成比差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

2.5Logistic回归预测危险因素以不同时间点有无症状高发为因变量,以食欲减退、骨或关节痛为自变量,多因素logistic回归分析显示, T1~T3时食欲减退和骨或关节痛为老年MHD患者症状高发的危险因素。见表5。

表2 老年MHD患者症状LCA

表3 老年MHD患者症状LTA[例(%)]

表4 老年MHD患者症状高发的单因素分析[例(%)]

表5 Logistic回归预测老年MHD患者症状高发的危险因素

3 讨论

老年MHD可分为“症状低发”与“症状高发”2个潜在类别,个体所属潜在类别随着时间变化而转变。17.21%(21/122)的本组受试者T1时为C1组,而在T3时转为C2组,即“L→H”; 4.92%(6/122)的受试者T1时为C2组,而在T3时转为C1组,即“H→L”。“L→H”患者数多于“H→L”,差异有统计学意义(17.21%vs4.92%,χ2=21.524,P<0.001),提示仅有少数患者可转变为症状低发。值得注意的是, 15例受试者T1~T3时始终处于C2组,未发生任何类别转变。因此,早期识别MHD症状高发的危险因素有助于改善预后。

本研究结果显示,食欲减退是老年MHD患者症状高发的危险因素。食欲减退会导致营养不良,而营养不良在血液透析患者肌肉功能与总体认知-情感症状中起中介效应,与认知功能下降有关[8]。营养不良患者血清白蛋白水平低,易发生心血管钙化,引起心脑血管疾病相关症状[9]。同时, 23.33%的老年人会因为味觉及嗅觉减退而存在进食障碍,营养状况差,抵抗力下降,继而促进炎症反应,导致“营养不良-炎症产生”恶性循环[10]。

根据本次研究,老年MHD患者骨或关节痛也是症状高发的危险因素。透析患者常出现与肾性骨营养不良、骨关节炎相关的疼痛,骨或关节痛是主要的表现形式,对老年MHD患者日常活动影响较大[11]。然而,医务人员对骨或关节痛的认识存在不足,致使患者长期忍受慢性疼痛,造成精神困扰。此外,骨或关节痛还降低了患者的夜间睡眠质量,增加了躯体疲乏感。研究指出,骨骼肌肉痛多见于钙磷平衡紊乱及炎症水平高的透析人群,该类人群同时还伴有瘙痒、骨病或心脑血管疾病等风险[12]。

综上,老年MHD可分为“症状低发”与“症状高发”2个潜在类别,个体所属潜在类别随时间变化而发生转变。通过定期筛查食欲减退及骨或关节痛这2个症状,有助于识别老年MHD症状高发风险人群,进行精准防控,改善患者预后。然而,本研究为单中心研究,样本量较小,未来将开展多中心、大样本的纵向研究,进一步探索老年MHD患者症状的变化规律。