模式改造对灰枣树个体和群体冠层特性及机械适应性的影响

王文军,陈奇凌,郑强卿,王晶晶,张桂兵,李海霞

(1.新疆农垦科学院林园研究所/库尔勒香梨种质创新与提质增效兵团重点实验室,新疆石河子 832000;2.新疆生产建设兵团第一师十团农业发展服务中心,新疆阿拉尔 843300;3.新疆生产建设兵团第一师九团农业发展服务中心,新疆阿拉尔 843300)

0 引 言

【研究意义】枣是新疆南疆支柱产业之一。目前,该区域的枣栽培模式不一、树冠结构尚不合理。栽培密度、树形以及株高是确立统一模式的3个关键因子,围绕3个因子开展枣栽培模式改造以及对各模式的冠层特性进行测定分析研究,对实现该区域枣栽培模式有实际意义。【前人研究进展】内地枣产区由于阴雨天气频发,枣栽培模式多为设施栽培[1-4],张勤等[5]对灵武长枣的栽培模式进行研究,总结了设施枣的栽培管理技术,包括:棚内温湿度调控[6-7]、整形修剪[8]、土肥水管理[9]、花果管理[10-11]、病虫害防治[12]等;高梅秀等[13]对马牙枣、早脆王、沙窝枣、马铃脆枣、红螺脆枣、冬枣的需冷量及相关特性进行了研究;王长柱等[14]对七月鲜在设施内矮化密植栽培的适应性进行了研究。而新疆产区光热资源丰富利于现代农业生产的集约化、机械化管理。该区域枣生产多以露地栽培为主,但其栽培模式多为密植[15-16]或间作模式[17]。【本研究切入点】目前鲜有与机械化枣生产相适应且对特定株行距、树形、株高相结合的模式研究。冠层特性是能够较好地衡量树冠结构的基本特征性指标,其中个体冠层特性代表着单株植株的冠层特征,而群体冠层特性则是代表一定数量植株群体(将包括除树冠的其它空间也一并计算在内)的冠层特征。【拟解决的关键问题】研究以新疆产区露地主栽品种之一的灰枣树为材料,调整树形及种植行距的模式,测定分析不同模式的株高、冠幅、作业间距及其个体与群体的冠层特性差异以及个体与群体冠层特性间的相关关系,研究适宜灰枣机械化生产栽培模式的冠层特征,为枣标准化生产模式的确立提供参考。

1 材料与方法

1.1 材 料

试验地在新疆生产建设兵团第一师13团(E 81.54°,N 40.65°),该地区属暖温带极端大陆性干旱荒漠气候,太阳辐射年均559.8~612.5 kJ/cm2,年均日照2 556.3~2 991.8 h,日照率58.69%,年平均气温10.7℃,无霜期209 d左右,降雨量稀少,冬季少雪,地表蒸发强,年均降水量为40.1~82.5 mm,年均蒸发量1 876.6~2 558.9 mm。土壤质地为沙壤土,肥力中等,地势平坦,灌溉方式为天山雪融水漫灌与滴管相结合,枣园相对整齐。试验枣园面积为1.33 hm2(20亩)。以3~4 a灰枣树为试材。

1.2 方 法

1.2.1 试验设计

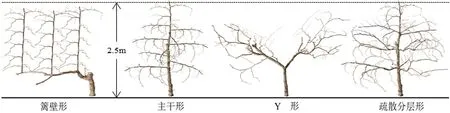

图1 树形结构示意

1.2.2 指标测定

间伐后经过3年的树形培养,于2021年5~7月的每月中旬,对4种模式的株高、冠径、冠幅、作业间距以及植株个体和群体冠层特性进行数据采集。

从每个模式的中央位置顺行连续选取相对具有代表性的10株枣树,用5 m量程的钢卷尺对树冠顶端到地面的垂直距离进行测量,测得数值即为株高;

用5 m量程钢卷尺对测株高的10株枣树的冠径进行测量,测得的行内和行间树冠宽度的最大值分别记为行内冠径和行间冠径,取行内冠径与行间冠径的均值即为冠幅;

行距(4.5 m)减行间冠径即为作业间距;

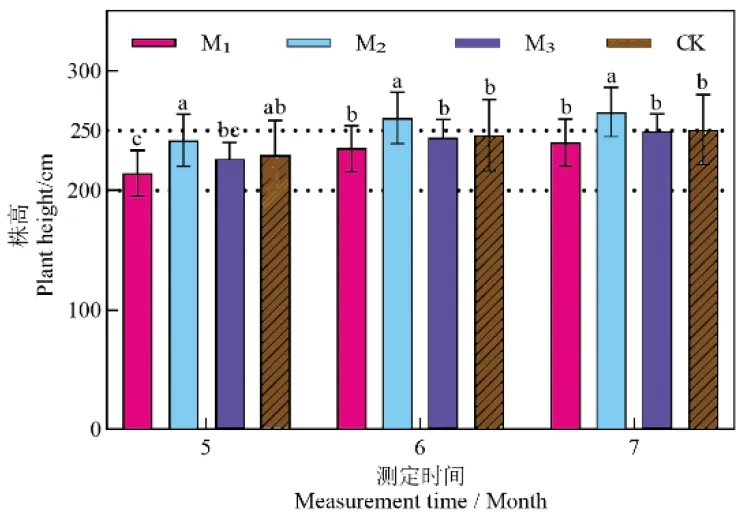

利用2200c-LAI植物冠层分析仪进行测定。将上述10株树进行单株测定,群体冠层特性:从每个模式的中间位置选取2行,每行连续选择5株与另一行相对应的连续5株具代表性的枣树,构建成一个由10株枣树(2行×5株/行)组成的小型植株群体,再对其进行群体冠层特性的测定。图2

图2 植物冠层分析仪对个体和群体的测定方法俯视图

1.3 数据处理

运用EXCEL2010版对采集的数据进行整理,运用GraphPad Prism 8的制图分析软件对数据进行制图并进行分析。

综上所述,今后很长一段时间液压和电控结合的EHPS系统仍为汽车转向助力系统的最佳选择,图1为EHPS系统的示意图.

2 结果与分析

2.1 模式改造对株高及冠幅的影响

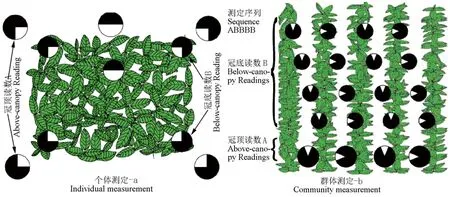

2.1.1 对株高的影响

在5~7月,新模式M1、M2、M3和原模式CK的株高均有随生育时间的延长而略微有增高的趋势,各模式中枣树长势较强且生长发育状况良好。各模式的株高均在2.5 m左右,其中M2的株高最高,M1株高最低但到6、7月时与M3和CK差异不显著。图3

注:小写字母表示在0.05水平上的差异显著性,下同

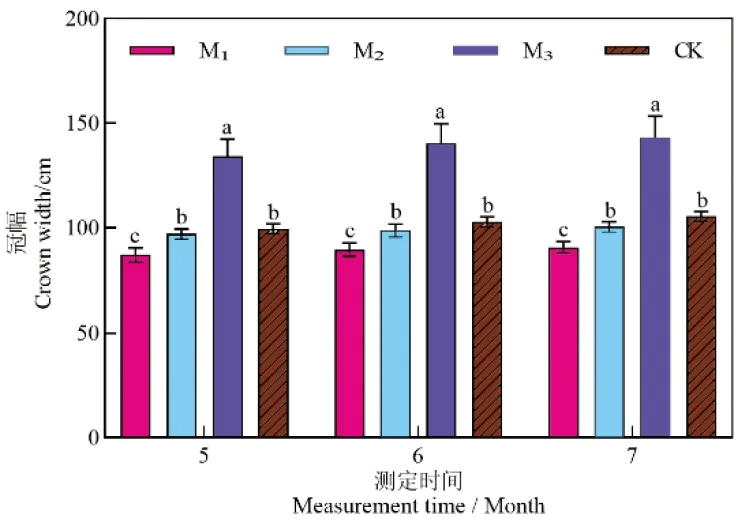

2.1.2 对冠幅的影响

研究表明,在5~7月,M1的冠幅最小且显著小于其它3种模式,M1为89.1 cm,较CK小13.1%;M2的冠幅与CK无显著差异,M2为99.0 cm;M3的冠幅显著大于其它3种模式,M3为139.0 cm。模式改造对M1和M3的冠幅影响较大,而对M2无显著影响。图4

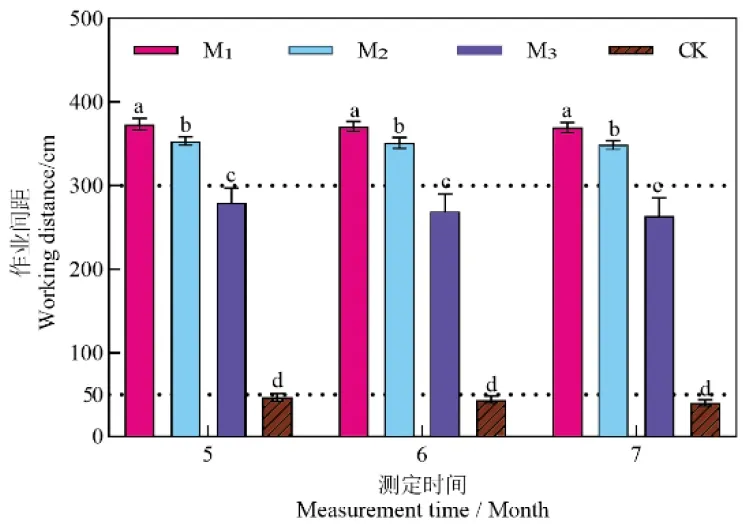

2.2 模式改造对作业间距的影响

研究表明,改造的新模式中,M1、M2、M3均明显比原模式CK的作业间距大,作业间距由大到小为:M1>M2>M3。M1和M2的作业间距均超过300.0 cm,此作业间距已基本能够满足各种类型机械的作业要求;M3的作业间距在270 cm左右,能够满足中型及其以下的机械作业条件,而原模式CK的作业间距仅不到50 cm,只能人工生产作业,无法实行机械化的生产及管理。模式改造极大的提升了机械化的作业空间,尤其M1、M2便于各类农业机械进行枣园作业管理。图5

图4 模式改造下灰枣冠幅变化

图5 模式改造下灰枣作业间距变化

2.3 模式改造对灰枣个体及群体冠层特性影响

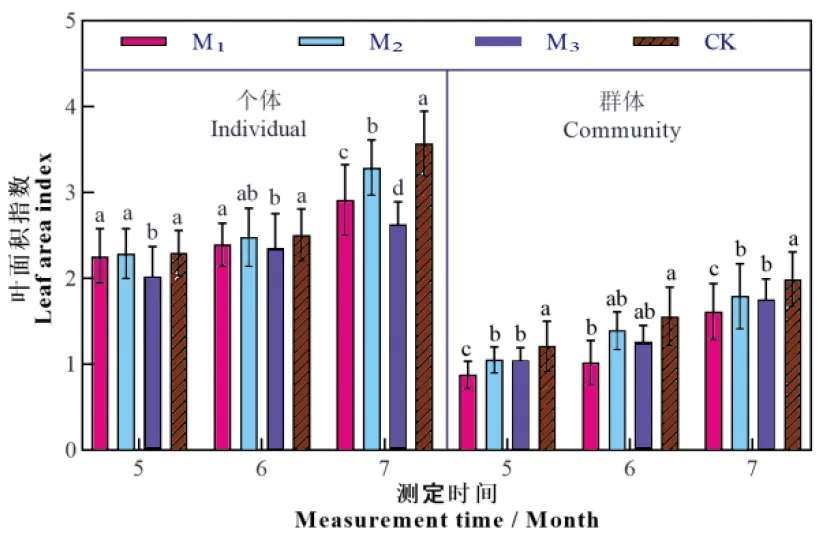

2.3.1 对灰枣个体及群体叶面积指数的影响

M1、M2的个体叶面积指数在5、6月与CK无显著性差异,M3显著小于CK,7月M1、M2、M3均显著小于CK,M1的叶面积指数为2.91,相对于原模式CK减小18.49%,M2为3.29,减小7.84%,M3为2.63,减小73.67%,且各模式间的个体叶面积指数均存在显著性差异,其大小排序为CK>M2>M1>M3。M1、M2、M3的群体叶面积指数在5、7月均显著小于原模式CK,M2与M3无显著性差异,各模式的群体叶面积指数大小排序为CK>M2>M3>M1。模式改造对灰枣个体和群体叶面积指数均具有减小作用,其中对M3个体与M1群体减小强度最大,新模式中,对M2的个体和群体LAI值的减小作用最小,该模式的树冠叶片数量分布最多且对光照辐射的截获量最大。图6

图6 模式改造下灰枣个体与群体叶面积指数(LAI)变化

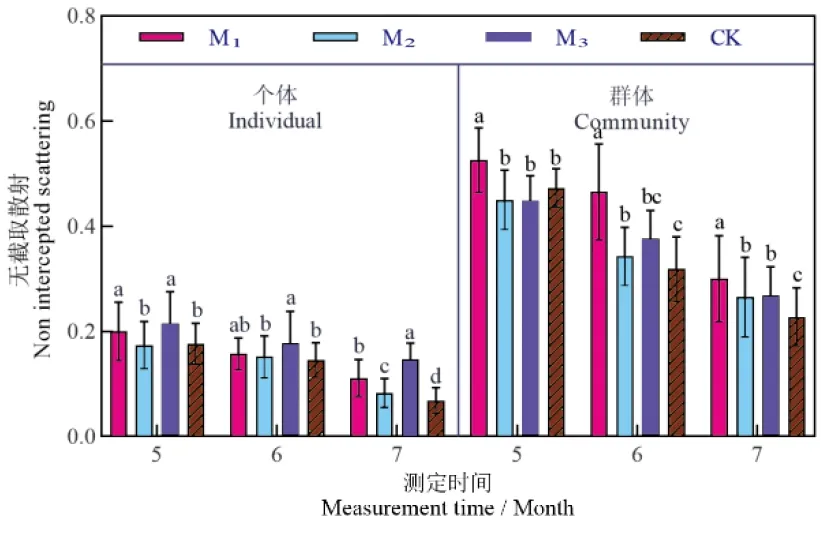

2.3.2 对个体与群体无截取散射的影响

研究表明,M3的个体无截取散射值在5~7月均显著大于CK,M1除6月外,5和7月均显著大于CK,而M2在3个月中的个体无截取散射值与CK均无显著性差异,而在7月,M1、M2、M3的个体无截取散射值均显著大于原模式CK,且各模式间存在显著性差异,其大小排序为M3>M1>M2>CK;M1的群体无截取散射值在5~7月均显著大于CK,M2在5月与原模式CK无显著性差异,但6~7月显著大于CK,M3在5~6月与CK差异不显著,但7月显著大于CK。模式改造对个体和群体无截取散射具有增大作用,且随树体生长发育进程的推进,对单株个体的作用效果更明显。图7

图7 模式改造下灰枣个体与群体无截取散射(DIFN)变化

2.3.3 对个体与群体透射率的影响

研究表明,M1的个体透射率在5、7月均显著大于CK,M2与CK无显著性差异,但M3的个体透射率均显著大于CK,且在5和7月显著大于M1、M2;M1的群体透射率在5~7月均显著大于CK,M2在5~6月的群体透射率与CK无显著性差异,但7月差异显著,M3在6~7月的群体透射率显著大于CK,但5月差异不显著,M1、M2、M3在7月的群体透射率均显著大于CK。模式改造对M3的个体和M1的个体及群体透射率具有显著增大作用。图8

图8 模式改造下灰枣个体与群体透射率(TRANS)变化

2.3.4 对个体与群体叶倾角的影响

研究表明,M1、M3的个体叶倾角在5~7月均显著大于CK,M2的个体叶倾角在5和7月与CK无显著性差异,但6月显著大于CK;M1的群体叶倾角在5和7月均显著大于CK,M2的群体叶倾角与CK无显著性差异,但M3在5~7月均显著大于CK,模式改造对灰枣个体及群体的叶倾角具有增大作用,且对M1和M3的作用效果较为明显。图9

图9 模式改造下灰枣个体及群体叶倾角(MTA)变化

2.4 对个体与群体冠层特性相关关系的影响

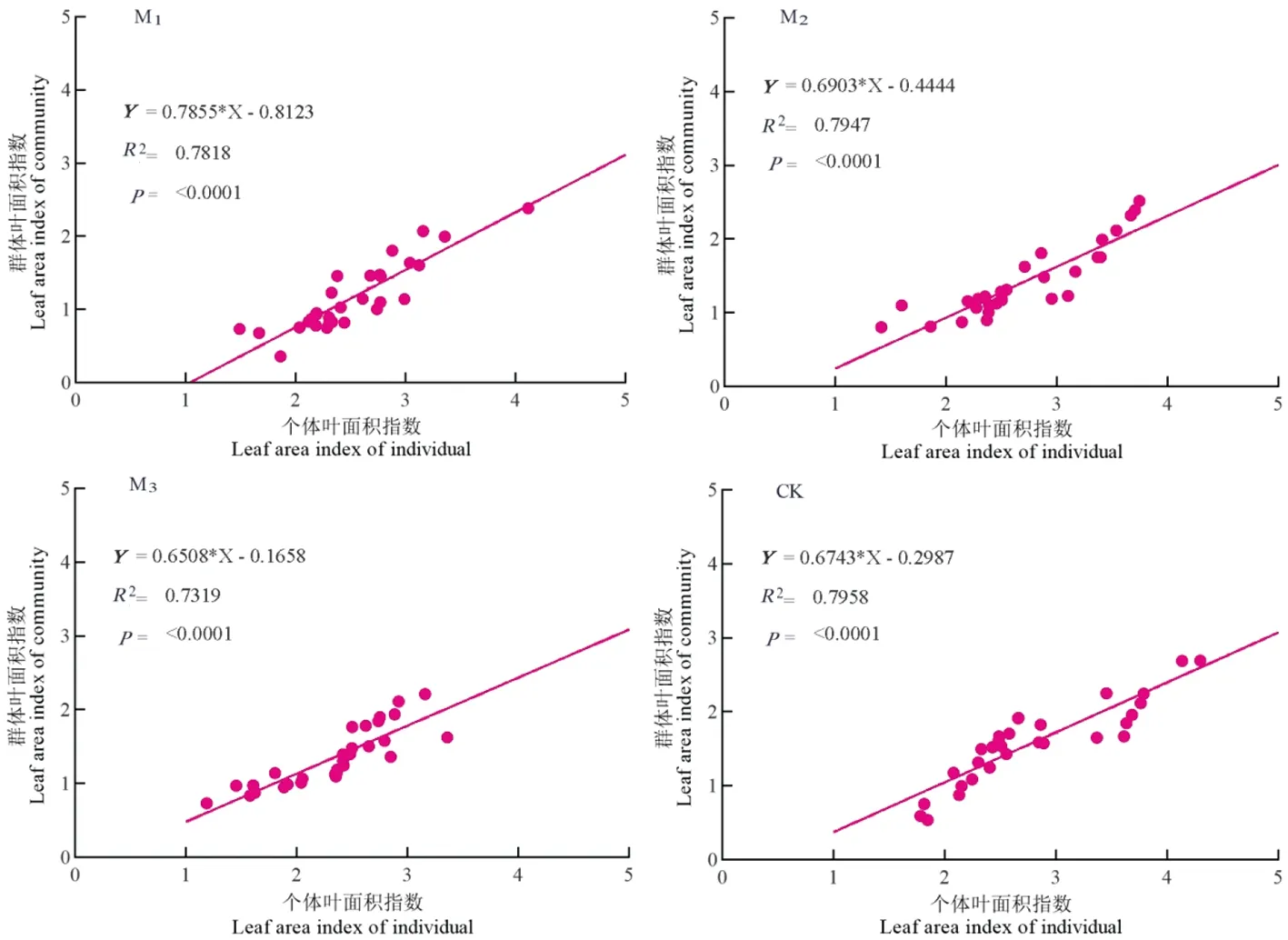

研究表明,灰枣个体的叶面积指数(LAI)与群体均呈极显著正相关关系(P<0.000 1),线性拟合度R2(M1)=0.781 8,R2(M2)=0.794 7,R2(M3)=0.731 9,R2(CK)=0.795 8,R2(CK)>R2(M2)>R2(M1)>R2(M3),模式改造减小了灰枣个体叶面积指数与群体叶面积指数关系的紧密度,且对M3的作用效果最明显。图10

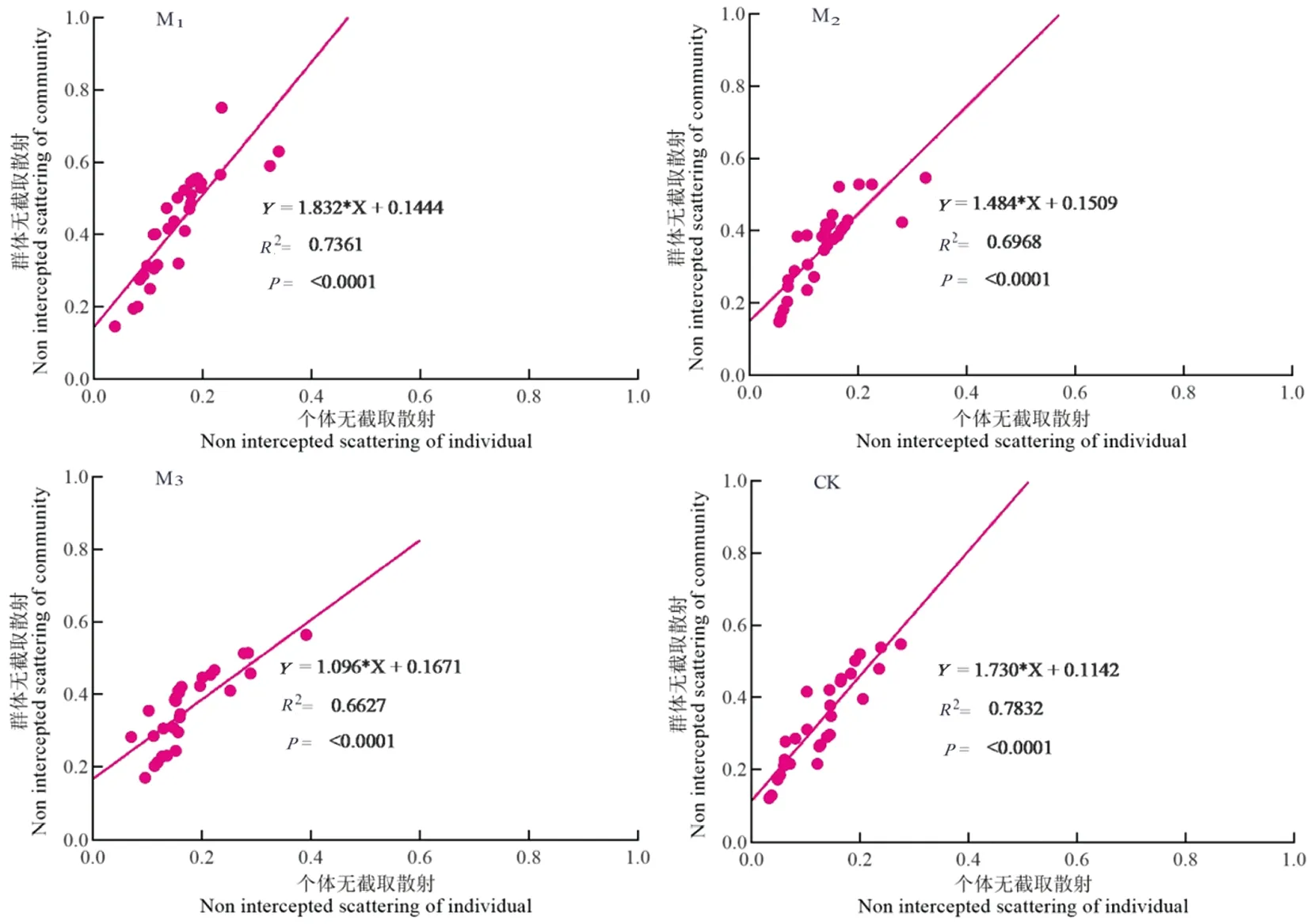

灰枣个体无截取散射(DIFN)与群体均呈极显著正相关关系(P<0.000 1),线性拟合度R2(M1)=0.736 1,R2(M2)=0.696 8,R2(M3)=0.662 7,R2(CK)=0.783 2,R2(CK)>R2(M1)>R2(M2)>R2(M3),模式改造减小了灰枣个体无截取散射与群体无截取散射关系的紧密度,且对M3的作用最明显。图11

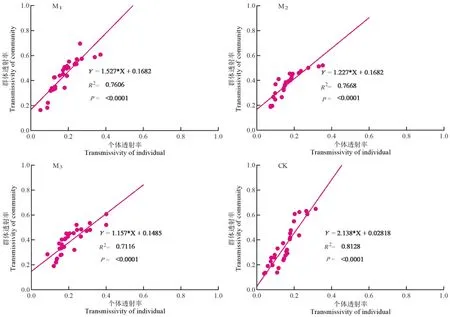

灰枣个体透射率(TRANS)与群体均呈极显著正相关关系(P<0.000 1),线性拟合度R2(M1)=0.760 6,R2(M2)=0.766 8,R2(M3)=0.711 6,R2(CK)=0.812 8,R2(CK)>R2(M2)>R2(M1)>R2(M3),模式改造同样也减小了灰枣个体透射率与群体透射率关系的紧密度,且对M3的减小最大。图12

灰枣个体叶倾角(MTA)与群体均呈极显著正相关关系(P<0.000 1),线性拟合度R2(M1)=0.697 9,R2(M2)=0.758 5,R2(M3)=0.644 3,R2(CK)=0.616 0,R2(M2)>R2(M1)>R2(M3)>R2(CK),模式改造增加了灰枣个体叶倾角与群体叶倾角关系的紧密度,且对M2的增加最大。图13

图10 模式改造下灰枣个体与群体间叶面积指数相关关系变化

图11 模式改造下灰枣个体与群体间无截取散射相关关系变化

图12 模式改造下灰枣个体与群体间透射率相关关系变化

图13 模式改造下灰枣个体与群体间叶倾角相关关系变化

3 讨 论

3.1 模式改造对机械适应性的影响

株高是衡量群体株型状况是否合理最敏感的指标之一[18]。叶面积指数(leaf area index,LAI),即植物叶片表面积之和与土地表面积的比率[19],是定量描述群体水平上叶片的空间分布和密度变化的特征参数[19]。无截取散射(DIFN)指天空没有被植物叶片遮挡的部分[20]。叶片对光的反射率和透射率能够反映叶片对光的利用能力[21]。叶倾角是叶片形态结构的关键因子之一,可根据其对冠层光照辐射的多少来改良株型[22]。汪懋华[23]提岀精准农业的综合效益。周丽等[24]结合现代果业发展趋势和新疆枣区的特点,提出了建立现代红枣栽培模式,研究表明宽行密植和宽行栽培模式适合机械化管理,效益显著。同样,王彦伟等[25]研究表明,黄金梨生产株行距为2.5 m×4.0 m和3.0 m×4.0 m比2.0 m×3.0 m的管理技术相对简单易行、省工省力,是更适宜的栽培密度,具有较高的栽培推广价值。研究表明,通过调整树形且将其株行距调至1.0 m×4.5 m的宽行栽培模式,随着作业间距扩大,极大地满足了多数农用机械进园作业的需求,但如何让枣园与机械农艺充分融合,还需进一步对枣树树形结构与功能型农机具的紧密设计要求进行研究。

3.2 模式改造对高光效树形树冠结构特性影响

树冠中的叶片对太阳辐射能的截获、吸收、透射比例是决定高光效树形及种植模式是否合理的重要理论依据[26]。郑强卿等[27]研究表明,骏枣低密度栽培模式下,枣吊的生长空间充足,提高了光合作用以及果实品质和等级,降低了生产成本。安佰义等[28]研究表明,李树自然开心形具有更高透射率、更强光合能力、更高光电子传递效率和更多的碳水化合物积累,其次为“Y”形,最后为纺锤形。杨焕枝[29]认为进行果实优质生产时,叶片对光能截获率不宜超过65%~70%,为保证优质花芽分化,太阳辐射透射率通常需维持在30%左右。研究表明,模式改造虽在一定程度上降低了个体及群体的叶面积指数,但同时也更大程度的增加了个体及群体树冠内的无截取散射(散射光辐射)与光照透射率,这更有利于提高树冠整体的光照辐射强度,进而促进群体净光合作用,提高碳水化合物累积量与品质。

3.3 模式改造对灰枣个体与群体相互关系影响

李守娟等[30]研究证明个体与群体的变化规律相一致。研究中,灰枣个体叶面积指数、无截取散射、透射率以及叶倾角均与群体呈显著的正相关关系,其研究结果与之一致,但模式改造会对单株与群体关系的紧密度产生不同程度的影响。如:灰枣个体叶面积指数和透射率与群体均呈极显著正相关关系(P<0.000 1),线性拟合度R2(CK)>R2(M2)>R2(M1)>R2(M3),增大种植行距和简化树形,对灰枣个体叶面积指数、透射率与群体关系会造成疏远现象,且对M3的作用效果最为明显,模式M3的单株个体的积极调控对其群体产生的影响会弱于M1和M2,其个体高光效冠层结构的调优也会对群体效益的提升较小。

4 结 论

改造后的灰枣树新模式显著增加了篱壁形(M1)、主干形(M2)、“Y”型(M3)的作业间距,极大的提升了机械作业空间,且篱壁形(M1)、主干形(M2)能够满足更多的果园机械行走作业;新模式促进了个体及群体树冠光照的有利分布。其中篱壁形(M1)的树冠群体透光性能最好,主干形(M2)的群体光照辐射截获量在新模式中最多,且而“Y”型(M3)个体LAI、DIFN、TRANS与群体关系的紧密度最小(线性拟合度R2值最小),其单株个体的调控对群体光合效益提升相对较低。模式篱壁形(M1)、主干形(M2)是适宜当地灰枣机械化、集约化、标准化生产的栽培模式。