锡伯族萨满歌舞及其功能嬗变

肖学俊

锡伯族原先生活于我国东北地区。清代乾隆年间,地处西北边陲的新疆内忧外患,为了加强新疆地区的防务,清政府实行了驻兵和移民屯田政策。在这个背景之下,乾隆二十九年(1764),1000余名锡伯官兵携家眷共4000余人从盛京(今沈阳)阔别故土,踏上了远戍新疆的征程,经过15个月的生死迁徙后到达伊犁。在新疆戍边屯垦的艰苦岁月中,锡伯官兵多次参加了戡乱平叛和抵御外敌的斗争,前赴后继、血洒疆场,为新疆的稳定、民族的团结和祖国的安全做出了重大牺牲和杰出贡献。同时,当东北的锡伯族文化随着满族文化一道于清末淹没在了强大的汉文化包围之中的时候,西迁新疆的锡伯人完好地延续着本民族的文化根脉。可以说,锡伯民族的根在东北,而文化却留在了新疆。

新疆锡伯族保留下来的传统文化中,萨满文化的遗存尤其是萨满歌(舞)引人注目。历史上信奉过萨满的我国东北地区众多民族中,萨满歌舞都随着萨满文化的衰落而早已遗失在了历史的长河之中,难寻踪迹,而西迁新疆的锡伯族群由于其特殊的历史文化背景,保存得相对完好,成为了研究我国古代北方萨满文化难得的活体。

再有,西迁新疆伊犁的锡伯族一直使用满语满文。1947年对满文进行了一些调整,并将其命名为锡伯文,沿用至今,实际上基础和内核仍然是满语满文。本文所论的萨满歌唱基本上是老满文。眼下,国内外满-通古斯语族(含满、锡伯、赫哲、鄂温克、鄂伦春等族)有近千万人口,但能操本民族语言的仅有几万人,且主要集中在新疆的锡伯族群中,故如今的察布查尔地区成了国际上满-通古斯学术界甚为关注之地。

一、锡伯族的萨满教

锡伯族的萨满教是锡伯族渔猎文化时期开始信奉的一种原始宗教,它集本民族各种原始信仰于一身。“其产生的最早年代当不迟于母系氏族社会阶段。”(1)张凤武:《锡伯族古代民间诗歌》,《西北民族研究》,1999年,第1期,第164页。故锡伯族萨满信仰中的主宰神,即萨满祖师是伊散珠女神。锡伯族的萨满教把整个宇宙分为上界、中界和下界三个层级。上界为神灵所居;中界为人类和各种动植物所居,同时也被各种神灵、妖魔所包围;下界为祖灵和妖魔所居。萨满能够凭借其神力通达三界,沟通人类和神界。

锡伯族的萨满神职在同姓氏族范围内世代嬗递,保持着血缘性的特征,为维系宗族关系起到了长期的、重要的作用。直到新中国建立,察布查尔地区的锡伯族中仍完整地延续着萨满仪式,主要的巫术形式为跳神治病。

与其他民族的萨满教一样,锡伯族的萨满不实行世袭制,在一个家族内只能隔代出萨满。继承人在老萨满的指导下,学习祈祷辞、祈祷歌、咒语,“额姆琴”(萨满鼓)的敲击技术与各种跳神舞步等等。经过数年刻苦学习,掌握了基本的本领后,即进入学习法术过程中最为重要的一关——“上刀梯”。只有上刀梯获得成功才会被公认为“伊勒图萨满”(公开的萨满)。倘若上刀梯不成功的话则会被看作是“布图萨满”(不公开的萨满),只能给“伊勒图萨满”充当“扎里”(即副手、助手),平时可干些占卜等简单的巫事,没有独立作法的权力。

锡伯族的萨满既有男性也有女性,而且认为女性萨满的法力会远远超过男性萨满。一是通达的神灵比男性萨满多,二是她们的韧性和耐力更强。

除萨满外,新疆锡伯族中于清末衍生出了新的萨满神职“尔其”“斗其”和“相通”。这三类人员不必上过刀梯,分担着原来由萨满承担的部分治病职能。在广义的“萨满”群体中,萨满功力最强,尔其次之、斗其再次、相通最次,萨满可为尔其治病,尔其可为斗其治病,斗其可为相通治病。尔其、斗其、相通三类神职人员专司治病,但不像萨满那样有专用的服饰和法器。他(她)们有专属的神歌,但跳神的动作较为简单,不具有萨满舞那样的层次。这种神职的分化在其他信奉萨满教民族中是少见的。

二、锡伯族的萨满歌

萨满歌是萨满作法时所唱的歌调。与世界上许多宗教一样,锡伯族萨满教神灵思想也是借助于其外化的表演形式来传达和体现的。“由于神灵只是幻想中的存在,任何人都不可能对神有实在感触,所以,一切表现神灵的言词和身体动作便不能不是拟人化的、象征性的……语言的象征,发展为讴歌神灵事功、感谢神灵恩德的文学艺术;身体动作的象征性模拟,发展为舞蹈艺术。”(2)满都尔图等主编:《中国各民族原始宗教资料集成》(鄂伦春族卷、鄂温克族卷、赫哲族卷、达斡尔族卷、锡伯族卷、满族卷、蒙古族卷、藏族卷),北京:中国社会科学出版社,1999年。见《总序》(吕大吉文)第4页。锡伯族的萨满教同样也是通过歌唱和舞蹈这一易于接受的跳神形式沟通人神。

鉴于萨满教的久远,萨满音乐必然也蕴含着古老的原始因子。至于锡伯族萨满音乐的产生及来源问题,学界很少有人涉及。忠录、佟仲明认为:“萨满神歌是锡伯族古老的民歌之一,有它产生的基础和发展过程,是在最原始的民歌的基础上,随着萨满教的出现而产生和发展的。”(3)忠录、佟仲明:《锡伯族的萨满教神界、萨满和萨满神歌》,《西北民族研究》,1994年,第1期,第204页。也有人指出锡伯族萨满歌舞的产生年代“可以追溯到明代以前。”(4)佟加·庆夫、文健编著:《锡伯族非物质文化遗产代表作》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2010年,第18页。根据笔者对现今仍然流传的锡伯传统民歌进行分析、比对,尚未发现它们与萨满歌的旋律音调间存在有共同之处。看来这一问题还有待进行深入的研究。另外,根据笔者的对比分析,在已经掌握的资料中,也未发现锡伯族萨满歌与其他北方少数民族萨满歌在音乐上的共同之处,因此具有其独特性。

下面,将按照萨满、尔其、斗其、相通的神职类别分别予以叙述。

(一)萨满歌

萨满歌运用在萨满请神、祈祷、招魂、治病、慰灵等作法仪式过程之中。

谱例1.《杭阿尔 昌阿尔》主要内容(5)本文所列谱例均由乔璡馗、肖昌记写锡伯文歌词,乔璡馗转写、汉译,肖学俊记谱。乐谱下方第一行为锡伯文,为与乐谱由左及右的书写方式同步,特将锡伯文由上而下的书写方式改为由左及右,以单词为单位列出。第二行为锡伯语读音的国际音标转写。第三行为汉语大意,由于锡伯语词序与汉语不同,故以句为单位列出,单词间不做一一对应。谱例1因篇幅所限,所列音调为基本音调与结构,省略了发展变化部分。

反复号内余下唱词(衬词省略):

戴上法帽,银子上的光叫银光。

带上符纸,金子的器具叫啊样啊。

桑木的弓,羊皮的叫额姆琴。

鼓发出声音,脚踩的叫塔拉。

要问为什么踩,是为了病的原因。

《杭阿尔 昌阿尔》是萨满在患者家作法治病时唱的歌。“杭阿尔昌阿尔”是语气衬词。从唱词中出现的“法帽”“符纸”“额姆琴”等字眼,可以感受到萨满作法时的情景。谱例1是老萨满的儿子吴景石为笔者演唱的一首萨满歌。

该曲为我国民间音乐中少见的三拍子类型。它以一个长乐句a为基础,采用变奏手法而成为多乐句单乐段结构的,领唱与唱和结合的分节歌。基础乐句a有9个小节,以商音结尾。变奏a1为唱和乐句,是a乐句的“换头”。歌曲为五声性F商调式五声音阶(商、角、徵、羽、宫)。

在锡伯民间,平时如果有人晕迷,人们会认为这个人的灵魂已经离开其躯体到野地游荡,萨满就要举行追魂仪式将其灵魂抓回还给病人。谱例2这首歌就是用于此情境中。

谱例2.《霍里噻》

反复号内第2至第15段歌词(衬词省略)大意:

那年的缘故。恳求土地公。家园在这里。父母在这里。出生的地方在这里。姑父姑姑在这里。听我的呼唤。跟随香烛的火光。跟着符纸。姊妹兄弟在这里。不要害怕和惊吓。把鸡狗都引开了。所有亲属在这里。慢慢地跟着来吧。(结束话语)来了吗?来了!

谱例2的这首萨满歌是由2个基本乐句a、b组合而成的单乐段分节歌。乐句a以宫、角、徵3个音为主,乐句b虽然也是宫调式色彩,但强调了商音,且扩充了长度。

歌曲为五声性D宫调式四声音阶(宫、商、角、徵)。

前面提到,四类神职人员中,萨满跳神时除了歌唱,还伴有舞蹈,过去也称为“神舞”。萨满舞的产生年代也很久远,“从其具体的表演动作和过程看,似乎是古代锡伯猎人生活的概括反映。”(6)忠录:《锡伯族萨满歌舞和巫术的表现方式》,载克力等编《锡伯族研究》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1990年,第237页。萨满的舞蹈语汇主要包括垫步、挪脚、原地碎步、踢踏、单腿跳、双腿跳、空中跳转、跺脚、弓腰、甩腰及原地快速正反旋转等,舞姿狂放不羁、刚劲勇猛,惟妙惟肖地体现出驱逐妖魔鬼怪的生动场面。“萨满师徒的跳神、领神、降神、入神的动作,都展现了跳跃、呐喊、追赶、射放、刺杀等狩猎时的动作。”(7)佟加·庆夫、文健编著:《锡伯族非物质文化遗产代表作》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2010年,第18页。可见,萨满舞形象地体现出古代锡伯人渔猎生活的场景。萨满舞是萨满们通过具有神秘色彩的、丰富的形体动作,实现与神沟通、驱邪治病之目的巫术表演。萨满在跳神的过程中,头上的铜铃、腰上的铜镜、手中的额姆琴神鼓随着各种动作的变化,发出不同节奏的音响,烘托了舞蹈的神秘气氛,将人们带到与恶神和魔鬼搏斗的场景中去。萨满通常越跳越兴奋,直至昏迷过去。萨满神舞的动作形象而生动,气氛紧张而热烈,充分体现了萨满的斗争精神与英雄气概。遗憾的是萨满舞不像萨满歌那样传唱至今,新中国建立后逐渐衰落。

(二)尔其歌

尔其原先专司祈求生育,后来改司小孩出麻疹引起的“天花”病,尔其歌主要用于“送瘟神”仪式中。过去,锡伯族各牛录(8)“牛录”是清朝八旗组织的基本单位,相当于现在的乡、镇一级。每逢天花流行,很多儿童夭折的季节,都会由尔其主持一次大规模的“送瘟神”仪式。日期一到,全村的男女老少都来到尔其庙,尔其主持把“瘟神”送上纸轿后,当众跳神,祈求神灵保佑儿童。然后,送瘟神的队伍出发,中间八个壮汉抬着纸轿,周围都是送神的人们。群众在沿途准备佳肴为“神主”饯行。当把瘟神轿抬到村外荒野后,由尔其点火连同其他祭品一起焚烧,以示把“神主”送走,祈求瘟神不再来到人间。

谱例3.《索里仰克》

谱例3反复号内第2至第8段歌词(衬词省略)大意:

专心祈求的是,降临慈悲吧。

神圣的祖父母,赐给福祉吧。

不方便之处,请多多包涵。

向祖父母,承认错误。

对子孙们,慈悲爱抚。

几百下,叩首谢恩。

谱例3是以4个乐句a、b、c、d组合而成的分节歌形式的单乐段结构。乐句a突出了角音;乐句b强调了宫音;乐句c突出角音并扩大了长度;乐句d也强调角音,但结束音落在宫音上。为五声性bE宫调式五声音阶(宫、商、角、徵、羽)。

谱例4.《亚布塔尼》

谱例4反复号内第2、3段歌词(衬词省略)大意:

福星啊,闪烁着银色的光芒。

引着行走的队伍,送到目的地。

点燃香烛和纸,送出主人。

谱例4是以1个乐句a及其2种变体a1、a2组合而成的分节歌形式的单乐段结构。基础乐句a以二拍子和三拍子结合而成,落音为羽音;乐句a1的第一小节与a的最后一小节形成了“鱼咬尾”,并形成了本乐句的首尾呼应;乐句a2相对a1去掉了第一小节,变为4个小节。歌曲为五声性D羽调式五声音阶(羽、宫、商、角、徵)。

(三)斗其歌

斗其的职能以治疗疯病、“义巴罕”(恶魔)缠身之病及其他狂烈的精神疾病为主。只要有人得了上述疾病,先去找相通诊治,如果相通治不好,则去求斗其。斗其认为,人患“义巴罕”病是因为鬼怪附身的缘故,因此,以抽打病人为治疗手段。人们相信,斗其抽打的并非病人的肉体而是鬼怪,当鬼怪承受不了抽打时,就会离开病人的身体。病人经斗其确诊后,就要进行“斗义巴罕”(斗恶魔)仪式:在患者家中院子的四周打上木桩,木桩上用绳子围起来,绳子上挂着彩色的布条。场地中央倒放着一对马车车轮,车轮上也挂满了彩色布条。数位少女在车轮四周面向外席地围坐,每人手持墨克纳(口弦)齐声弹奏。仪式开始,斗其把病人从屋里领出来,先作一番祈祷,然后脱下病人衣服,拿起鞭子或铃铛刺边跳神边抽打病人,同时追赶着病人围着马车轮不停地跑,直至跑得精疲力竭或昏迷倒下。整个过程中,斗其不停地唱歌或随着少女们弹奏墨克纳的节律起舞。

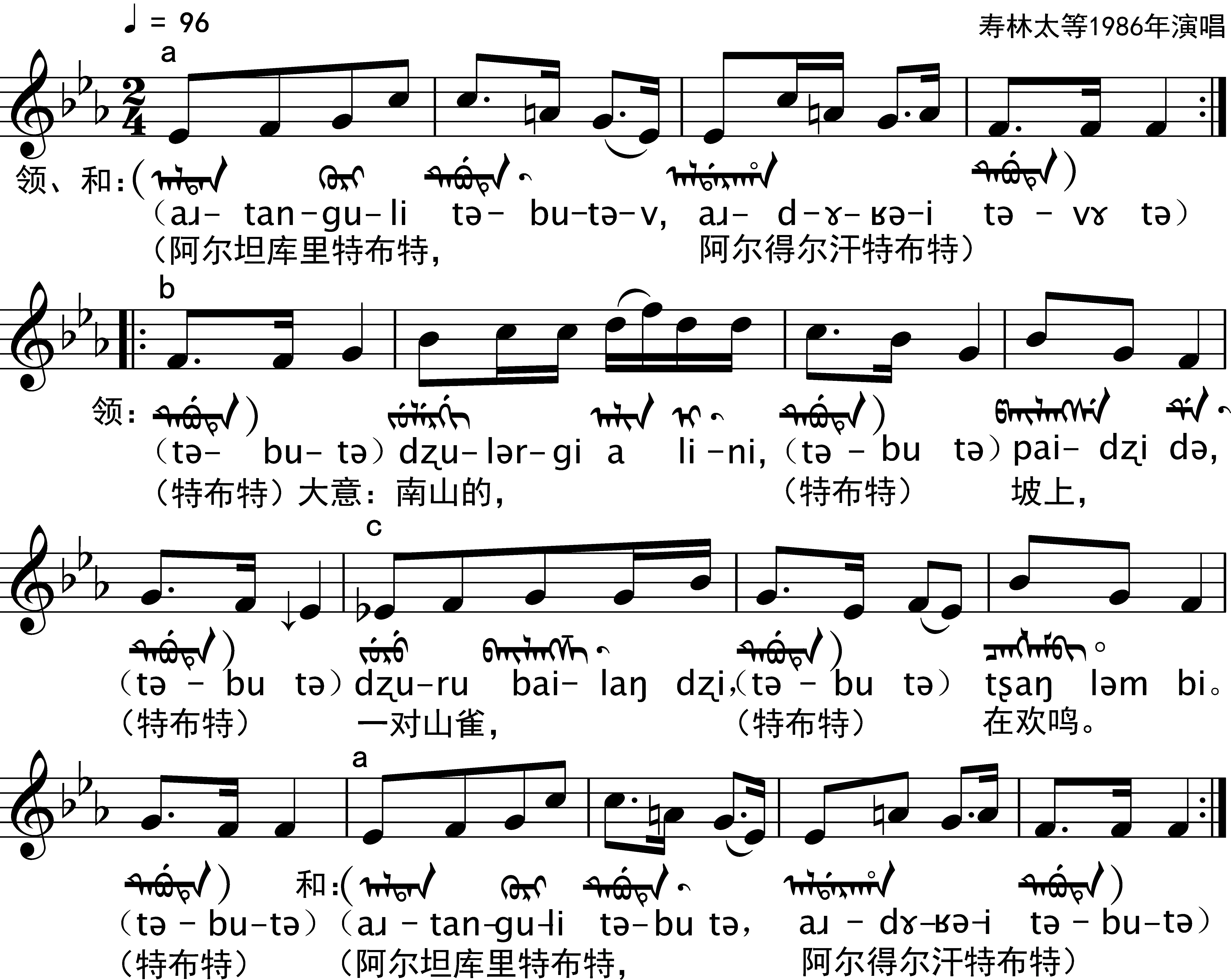

谱例5.《阿尔坦库里》

反复号内第2至第17段歌词(衬词省略)大意:

在这院子里面,咱们两个人来跳舞。

聪明的格格你听着,遇到了愚蠢的邪祟吗?

妈妈的宝贝你听着,你被可恶的邪祟遇到了。

妈妈的宝贝你怎么了,你忘了吗?

宝贝格格你听着,被当成宝贝的时光忘了吗?

你坐在三间房子里绣着花。

坐着,绣着花,染上了邪祟病。

你坐在五间房子里织丝绸。

坐着,织丝绸,染上了打摆子的病。

不迈进那山沟里行吗?

可恶的邪祟,不驱走怎么行呢?

山沟里面荆棘密布。

邪祟用荆棘割锯。

邪祟你听着,快快地回去吧。

角落中的格格你听着,从病中解脱出来。

把山中邪祟驱除,永远打回到它原来的地方。

谱例5这首斗其歌内容相对完整。歌曲是以3个乐句a、b、c组合而成的分节歌形式的单乐段结构:a乐句相当于引子的作用。这个乐句从调式色彩上看比较独特:它以bE宫系统开始,第3、4小节即转向了F宫系统,造成调性游移;b乐句进入主体部分,在bB宫系统运行了4个小节,第5小节突然又转入bE宫系统;c乐句继续在bB宫系统运行,强调了商音;歌曲以a乐句结束,终止在F宫上。

谱例6.《朱克讷》

谱例6第2至第8段歌词(衬词省略)大意:

那是呜咽哭泣的声音吗?

从胡同口我就听到了。

那是凶吼的声音吗?

我抓起符纸,

用鞭子的声音来威慑。

驱除你这样的邪祟,

靠麻鞭的威力。

谱例6是以1个乐句a及其变体a1组合而成的分节歌形式的单乐段结构。基础乐句a较为短小,仅2个小节,以宫音结尾。乐句a1扩充了一个小节。虽然旋律句幅较短,但其a+a+a1+a的结构也符合了“起承转合”的审美习惯。歌曲为五声性bE宫调式六声音阶(宫、商、角、徵、羽、变宫)。

(四)相通歌

相通多为女性担当,专治久病不愈的疾病和精神上的疾病,供奉“狐仙”神位。“相通”一词来源于汉语“香头”,意为“主持上香事务者”。成为相通的人也多数是生病后突然自愈或久病不愈而突然被相通治愈者,都为女性,平时少言寡语、严以律己,和外界接触甚少。她们看病一是通过病人的气色诊断病情;二是采取占卜的方法判断病因;三是在屋子黑暗之处拿着柳枝边唱歌边敲打符纸,之后根据符纸的纹路诊断病情。病人被确诊后的晚上,相通在患者家里拉上“巫尔虎”(象征神灵的祭物),制作面烛灯,举行唱祷仪式。精神上的疾病倘若相通治不了,再转由斗其治疗。

谱例7.《霍波哩格儿霍波哩》

谱例7第2、3段歌词(衬词省略)大意:

黑云散去,月亮光晕明亮。

香烛香飘,烛灯明亮。

该曲是以1个乐句a及其变体a1组合而成的分节歌形式的单乐段结构。音调为五声性D徵调式六声音阶(徵、羽、变宫、宫、商、清角)。

谱例8.《雅嘎伊格》

谱例8大反复号内第2至第6段领唱歌词(衬词省略)大意:

请来神方,治疗横行的疾病。

手持符纸,驱除可恶的邪祟。

手持香烛祈求,有大吉的样子。

诚心四十一日,跪拜祈求。

福泽得成,降临这房子。

谱例8是由2个基本乐句a(a1)、b组成的单乐段分节歌结构。乐句a以羽音为结束音,乐句a1的素材与a相同,只是前2个小节的顺序对调了一下。乐句b的开头第一小节与a的最后一小节形成了“鱼咬尾”关系,以角音结束乐句。歌曲为五声性#C羽调式五声音阶(羽、宫、商、角、徵)。

目前笔者搜集到的由民间艺人传唱的锡伯族萨满(含尔其、斗其、相通)歌唱曲调共有20余种,每首歌有其各自不同的功能。传统的演唱形式基本上都是由萨满或尔其、斗其、相通个人领唱,助手及旁观者唱和。领唱部分以实词为主,唱和部分以衬词为主,唱和部分的音调都是领唱部分音调的重复或变化重复。

锡伯族萨满歌的调式均为五声性,以宫调式居多,其他依次为羽调式、徵调式和商调式。节拍以二拍子为主,少有三拍子。旋律以1-4个乐句为基础,通过变奏与发展,成为单乐段分节歌结构,仅有斗其歌《吾亚拉伊也》(9)《吾亚拉伊也》是20世纪70年代后影响全国的锡伯族编创歌曲《世世代代铭记毛主席的恩情》旋律的原型。属于两乐段结构。乐器(法器)方面除了使用“额姆琴”(萨满鼓)之外,均不用旋律乐器伴奏。

三、萨满歌舞的功能

锡伯族萨满教在近代的功能主要是治疗疾病。毋庸讳言,千百年来,在医疗落后,缺医少药的环境中,历代萨满们通过施法跳神来消除病痛,确实在一定程度上为锡伯族的生存繁衍起到了积极作用。按现代人的观念,这似乎有些不可思议,但这一现象确实发生、存在过,而且不只是锡伯族,包括我国其他信奉萨满教的民族间亦是如此。这当中的机理究竟是什么?至今,萨满的超自然力量与奥秘仍未能得出科学的结论,笔者只能从一些可以感知的层面做些推想。

(一)万物有灵观念

萨满教认为万物有灵,人间祸福皆由神灵主宰。古代社会中人的平均寿命很短,尤其是渔猎民族较之农耕民族更甚。除了天灾人祸、猛兽危害,各种疾病也是危害生命的重要因素。而社会生产力的低下,人们应对疾病更多的是建立在神秘的世界观基础上,通过巫术、占卜等手段来祈求健康。而要达到治病的目的,一个重要条件是施治者必须得到受治者乃至整个社会群体的信任和配合。锡伯族萨满之所以在相当长的历史时期内能够为锡伯民众治病消痛,无疑是在万物有灵观念的驱使下对萨满的信任和依赖使然。“原始人一旦在自己的幻想世界里生出超人间、超自然的神灵观念,必然伴生出对神灵的依赖之感和敬畏之情。随着神灵观念的演进,神的神性愈益崇高,神的权能日渐强大,人对神的依赖感和敬畏感也就相应膨胀”。(10)满都尔图等主编:《中国各民族原始宗教资料集成》(鄂伦春族卷、鄂温克族卷、赫哲族卷、达斡尔族卷、锡伯族卷、满族卷、蒙古族卷、藏族卷),北京:中国社会科学出版社,1999年,见《总序》(吕大吉文)第4页。历史上,萨满在锡伯社会享有崇高地位,“过去,锡伯人认为,萨满具有超自然的神力,能抵御和驱除妖魔鬼怪对人类的侵害,维护人们过安康的日子”。(11)忠录:《锡伯族萨满歌舞和巫术的表现形式》,载克力等编《锡伯族研究》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1990年,第233页。最早公开报道锡伯族萨满教情况的俄罗斯学者、外交官H.克洛特科夫1912年在《俄国皇家考古学会东方部简报》发表的《伊犁、塔城地区锡伯族萨满教现状简述》一文中说道:“对萨满超自然的知识,对其和阴间的沟通以及对他能减轻恶魔造成的病痛的技艺,锡伯人至今深信不疑。”(12)〔俄〕H.克洛特科夫:《伊犁、塔城地区锡伯族萨满教现状简述》,佟玉泉译,载克力等编《锡伯族研究》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1990年,第390页。

(二)巫术的精神力量

萨满作为沟通人类和神灵的中介,通过施法与神灵交往以驱魔除害、祛病消灾,而施法的内容有不少属于巫术范畴。巫术产生于母系氏族社会时代初期,即旧石器时代晚期。(13)杨堃:《民族学概论》,北京:中国社会科学出版社,1984年,第286页。是一种借助超自然的神秘力量对人或事施加影响或实施控制的原始方术。英国著名人类学家B.K.马林诺夫斯基指出:“巫术应用最广的地方,也许就在人们忧乐所系的健康上,在初民社会中几乎一切有关于疾病的事都是靠巫术的。”(14)〔英〕马林诺夫斯基:《文化论》,费孝通译,北京:中国民间文艺出版社,1987年,第50页。萨满教的产生晚于巫术,但它“融合了原始巫术的诸多因素,成为其深层要素,如萨满教的诸多仪式、萨满法术和咒语均来源于原始巫术”。(15)佟中明:《论锡伯族萨满神歌中的咒语及其功能》,《新疆社会科学》,2006年,第3期,第101页。锡伯族学者贺灵认为:“如果没有巫术心理和巫术手段最大限度地发生作用,则萨满教的控制意识很难产生效果,萨满教也就不存在神秘性。”(16)贺灵:《锡伯族巫术的兴衰》,《西域研究》,1996年,第2期,第84页。确实,锡伯萨满通过赤脚上刀梯、赤脚蹈火、赤脚踩过烧红的犁铧、油锅捞饼、舌舔烧红的刀刃以及脱魂进入休克状态等“超自然能力”的巫术行为,极大地获得了民众的信任。锡伯族萨满施法治病时甚至让病人也参与到其巫术行为中来。例如,斗其在治疗疯病时,一边喊着“霍里!霍里!”,一边用手中的鞭子抽打、追赶病人,迫使病人围着马车轮不停地跑,直至跑得精疲力竭或昏倒。“萨满行使萨满教仪式时,以求最大限度地控制人们的意识,让病人和观众跟着自己的意志转,达到人们丝毫不怀疑神的存在和萨满神功的目的。”(17)贺灵:《锡伯族的禁忌避讳与巫术行为》,载贺灵编:《锡伯文化精粹》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2009年,第329页。

锡伯族萨满歌中有大量现在看来是不明含义的词汇,不同的神歌所用词汇不同,现在一般称这些词汇为衬词(见前谱例),也有人认为是咒语。有学者提出:“这些复沓衬词的含义尚无人知晓,但在古代肯定是有特定含义的,或者是表达心理的感叹词,或者是咒语,或者是狩猎术语……随着脱离原始渔猎经济生活,锡伯人逐渐忘记了它们的意义。”(18)佟中明:《论锡伯族萨满神歌的心理医疗功能》,《西北民族研究》,2004年,第2期,第193页。这些词汇都是以复沓句式出现,且均由众人唱和,有一种强大的声势和感染力,形成群体效应。

由此看来,萨满是通过实施巫术,对患者产生积极的暗示、移情效应,从而实现身心康复。萨满实施巫术的过程中,通过众人参与的神歌咏唱和激烈的拼杀状舞蹈,营造出一种神秘且有力量的氛围,对患者极易产生强烈的感官和心理刺激,这实际上就是运用了现在人们说的信仰疗法。与当代兴起的音乐心理疗法具有殊途同归的目的和意义。

(三)歌舞的象征意义

前面说到,锡伯族萨满等神职人员作法治病时大多伴有歌和舞。对于当代局外人而言,可能会将这些歌舞视作具有娱人功能的艺术形式,或兼有娱神和娱人功能的宗教和艺术形式。但若从局内人的视角去观察,即将这些萨满歌舞还原到其原生环境中去考量,就会体察到,萨满歌舞更多的是娱神而非娱人的,是象征性的而非艺术性的。它同样是作为巫术的组成部分,作为萨满施法的手段而产生和运用的,故传统上称其为“神歌”“神舞”。“古代人们认为文学的咒辞、祷辞、神歌等体裁中的语言具有超自然的神秘魔力,能够对所指对象产生交感作用……这些原始文学形式与巫术浑然一体,相辅相成,其特殊的实用功能较之文学审美功能占主要地位。”(19)同注④,第190页。“在萨满运用音乐手段施术的过程中,音乐的审美功能处于次要地位,而象征功能居于主导地位。”(20)刘桂腾:《萨满音乐文化的基本特征》,《乐府新声(沈阳音乐学院学报)》,2008年,第4期,第83页。显然,在萨满及当年的百姓眼中,有着特定内涵与形式的歌唱与舞蹈是具有特殊“能量”的,在施法过程中,萨满们可以借助歌舞的神力,顺利地与各路神灵沟通,从而实现祛病消灾之目的。譬如萨满使用的“额姆琴”神鼓,它是“法器”而非“乐器”,萨满跳神时除了用它敲击鼓点配合舞蹈外,还作为萨满跳神时的法具:“额姆琴神鼓在萨满行走中变成马,鼓槌则变成马鞭;萨满要是渡,神鼓又变成船,鼓槌就变成了桨;与恶魔搏斗时,神鼓就变成一种武器,尤其到了阴间时,神鼓就成为征服一个个难关的法器,只要萨满击打神鼓,就被认为他的灵魂能乘坐神鼓,飞天入地,翔天飞舞等等。”(21)佟加·庆夫、文健编著:《锡伯族非物质文化遗产代表作》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2010年,第54页。可见,“萨满音乐的象征意义,在心理意念的作用下,表达了萨满及其信仰者所期望获得的一种强大的超自然力”。(22)刘桂腾:《萨满音乐文化的基本特征》,《乐府新声(沈阳音乐学院学报)》,2008年,第4期,第82页。

四、萨满文化的衰微及其嬗变

萨满教作为锡伯族的原始宗教,高度适应锡伯族祖先的游猎和游牧生活,对早期锡伯族的生存发展起到了非常重要的作用。这种山林和草原文化一直保持到清初编入满洲八旗之前。完全进入农耕文化以后,萨满信仰也长期强力占据着锡伯民众的精神世界。1764年西迁新疆的锡伯人也依然完好地承继着萨满文化,在各个牛录间,萨满信仰仍旧是锡伯民众重要的精神力量。然而,受近代外国列强的入侵、封建制度的瓦解、西方文明的进入,以及新文化思想的崛起,与周边民族间文化交流的加剧等社会因素的影响,千百年来紧紧伴随锡伯族生息发展的萨满教也悄然地发生着变化。

近代以来,西迁新疆的锡伯族居住的伊犁地区发生了几起重大的历史事件。首先是在太平天国和陕甘回民起义的影响下,1864年新疆爆发了农民起义,动摇了清政府在伊犁的封建统治。1871年,沙俄趁新疆农民起义性质改变,伊犁地区政局动乱之机,出兵侵占了伊犁并实行统治达10年之久。在此期间锡伯营受到了俄罗斯文化的深刻影响,长期稳固的封建文化开始受到冲击。随着辛亥革命爆发,我国封建制度被推翻,新的文化思想也开始进入锡伯大营中。1914年左右,一批受改良主义思想影响的锡伯青年发起成立了具有新文化色彩的民间文化团体“尚学会”和“兴学会”,并创办了色公学校和锡公学校,(23)两所学校以清代两位重视教育的锡伯人,即锡伯营总管色布喜贤、索伦营领队大臣锡吉尔浑的名号命名。由留学俄国回来的锡伯人授课,传播新思想。到了20世纪30年代中后期成立了“新疆省锡索满文化促进总会”,1947年又成立了“锡伯索伦满洲文化协会”。这些举动促进了锡伯族整体文化教育水平的提高,也不断地动摇着锡伯民众固有的,包括萨满信仰在内的思想观念。“在近现代,锡伯族民间信仰文化的自然淘汰(自动消失)比较迅速,表现出了该民族较快迈向现代文明的发展景象……近现代锡伯族民间信仰文化的变迁,既是时代要求的结果,又是锡伯族历史、文化发展的结果。”(24)贺灵:《锡伯族民间信仰文化》,载贺灵编《锡伯族文化精粹》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2009年,第260—261页。

另外,佛教文化的传播也影响了萨满文化在锡伯人心中的地位。

“早在金末元初藏传佛教就传入蒙古族地区,随着它在蒙古族地区逐渐扎根,锡伯族也开始皈依该教,使其固有的宗教文化受到冲击,出现了其原始宗教(萨满教)与藏传佛教相互斗争、相互影响并长期共存的现象”。(25)贺灵、佟克力:《历史 民族 文化》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2006年,第288—289页。到了清代,藏传佛教已取得半个“国教”的地位。康熙年间,锡伯人在盛京(沈阳)自行集资修建了“家庙”——太平寺(喇嘛庙)。部分锡伯人西迁时“有十余位喇嘛同来”,(26)胡方艳:《新疆察布查尔锡伯族宗教信仰历史与现状考察之一》,《宗教学研究》,2010年,第3期,第114页。并在孙扎齐牛录修建了喇嘛庙,后被敕赐“靖远寺”名。除日常宗教活动及每年三次大型经会外,锡伯人的红白喜事都会请喇嘛前去念经、超度,春节前后大家争相邀请喇嘛到自家念经、祈愿。而之前,萨满都是婚丧嫁娶活动的主持者,“藏传佛教传入之后,萨满的上述职能渐渐让位于喇嘛”。(27)贺灵:《锡伯族巫术的兴衰》,《西域研究》,1996年,第2期。

俄国学者H.克洛特科夫1907年调查了伊犁、塔城地区锡伯族萨满教情况后写道:“在现实生活中,萨满教发生了很大变化:不少锡伯人尤其是官僚阶层已放弃萨满教,成了佛教的热心人。现在锡伯人遇到各种问题优先求助于喇嘛,而不找萨满。萨满本身的活动范围跟过去相比已变得狭窄,而且萨满在乡亲们心目中的信任程度完全取决于其治病技艺水平的高低”。(28)〔俄〕H.克洛特科夫:《伊犁、塔城地区锡伯族萨满教现状简述》,佟玉泉译,载克力等编《锡伯族研究》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1990年,第390页。喇嘛教进入锡伯民间后,其医疗手段也逐渐被锡伯民众所接受而部分取代了萨满的职能。据学者调查,“萨满巫师的医术远远比不上喇嘛”,如靖远寺第一任主持模大喇嘛,就以高超的医术闻名乡里。据说清政府在伊犁的最高长官伊犁将军患鼻疽久治不愈,鼻孔腐烂,模长老实施开刀手术将其治愈。清朝锡伯营八个牛录都有喇嘛。他们除了念经,也以藏医藏药辅以本地草药为群众看病,锡伯群众对“喇嘛医、喇嘛药”很是信任。(29)胡方艳:《新疆察布查尔锡伯族宗教信仰历史与现状考察之一》,《宗教学研究》,2010年,第3期,第117页。

到了新中国建立初期,锡伯族间只剩下两个上过刀梯的萨满了,一个是帕萨满,于1956年去世。另一个是帕萨满的女性徒弟墨娘萨满,她于1976年去世。之后,在察布查尔地区再没有正式的“依勒图萨满”了。只有一些陆续出现的未上过刀梯的“布图萨满”和尔其、斗其、相通,继续在民间为那些仍然对萨满治病神力坚信不疑的百姓用巫术治病、占卜。据锡伯族学者奇车山对笔者所说,他2006年在纳达齐牛录村和依拉齐牛录村还看到两例萨满举行的“寄养解脱仪式”,即为长期患病后寄养在萨满家届满三年,疾病痊愈的孩子所作的法事。

就这样,随着锡伯族萨满教在近代的逐渐衰落,萨满跳神活动逐渐减少,属于宗教意义的、为萨满跳神治病而存在的萨满神歌神舞已然尘封于历史的记忆之中了。但是,作为一种歌唱和舞蹈,过去萨满跳神中神歌神舞的外在表现形式却部分地保存了下来,作为一种民间艺术形式流传至今,成为锡伯族民间传统文化的重要组成部分。这是因为,萨满作法时所演唱的歌曲和身体的动作,都具有艺术特性,即音乐性、舞蹈性和戏剧性。这些艺术特性被老百姓所接受和喜爱,所以,虽然萨满教衰落了,但是锡伯人依然从族群记忆的需要、审美的需要出发,把这些艺术形式继承了下来。这表明,萨满文化的外在艺术形式是完全可以为大众所接受的。正如德国学者洛梅尔在其1965年发表的《早期猎人的世界,巫术,萨满和艺人》一文中指出的那样,萨满教是“各种艺术的综合体”。还说道:“萨满教的活动,就其主要部分而言,是属于艺术范畴的,即戏剧表演,舞蹈和造型艺术。”(30)转引自郑天星:《国外萨满教研究概况》,《世界宗教文化》,1983年,第3期,第5页。锡伯学者忠录说道:“举行萨满仪式时,伴有萨满歌,萨满歌在锡伯民间流行的情况表明,它对萨满来说是神歌,是祷词,是超自然的,其作用是巫术的;对人民群众来说,是民歌,其作用是娱乐的。古老的萨满歌之所以能传到今天,原因之一就在这里。”(31)忠录:《锡伯族萨满歌舞和巫术的表现形式》,载克力等编《锡伯族研究》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1990年,第234页。帕萨满的儿子,老艺人吴景石(1925-2009)对笔者说,从他记事时就看到,过去萨满、尔琪、斗琪、相通们作法所唱的调子都在老百姓间传唱,特别是田间劳动休息时,大家都喜欢唱几段,提提精神。

由于萨满跳神不需要教堂或寺院等特定场所,巫术活动大多也有乡民围观,其充满神秘色彩的跳神动作、神歌祷词以及神鼓鼓点等,逐渐被民间艺人们所掌握。加之过去萨满作法时所唱的歌曲都是由萨满领唱,在场的民众齐声相和,所以老百姓大多熟悉萨满歌曲的演唱方式。很多萨满作法时还会刻意请一些歌唱水平高的人帮助唱和,如笔者采访过的著名艺人佟铁山、全福,他们年轻时就被有名的相通清花尔请去唱和相通神歌,一同为人治病。就这样,萨满神歌和神舞就慢慢演化成为锡伯族的民间歌舞了。百姓在民间的节庆、聚会活动中经常演唱萨满歌曲,就像他们演唱田野歌、婚礼歌那样。尤其是现当代,随着萨满活动的衰落,民间性的萨满歌舞就作为了锡伯人古老的萨满文化的历史影像,继续向人们展示着过去的景象,锡伯族民众也按照称呼传统歌舞那样称呼流传至今的萨满歌舞为“萨满吾春”(“吾春”意为歌曲)和“萨满玛克辛”(“玛克辛”意为舞蹈)。

当然,人们现在所听到看到的萨满歌舞跟历史上萨满们作法时所唱所跳相比一定有不一致的地方。锡伯学者佟克力指出,当下的萨满歌舞“是一种纯艺术化的形式,纯粹由民间艺人口口相传、形体相承,在传承过程中存在变异现象”。(32)佟克力:《锡伯族原始信仰与萨满文化研究纵论》,载贺灵编《锡伯族文化精粹》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2009年,第345页。的确,环境变了,现在是新社会新景象;人物变了,已经不是萨满与患者的关系;目的也变了,不再祈求与神灵沟通,只为娱乐身心。笔者认为,所谓的变异,可能更多地是指在内容上没有过去那样丰富,程序上没有过去那样复杂,尤其是过去萨满作法时的神秘、紧张、刺激的氛围没有了。这些客观条件的改变必然导致萨满歌舞的变化。但无论怎样改变,作为艺术形式的基本要素,如歌曲的唱词、音调,基本的舞蹈语汇等是不会有根本性改变的。主要的变化应该是在表现形式上,由过去的象征性、实用性改变为现在的艺术性、娱乐性罢了。

总之,无论如何,当下传承着的萨满歌作为锡伯人的传统艺术形式,它不仅仅是满语满文的血脉赓续,人们更可以通过它们窥探古老而神秘的锡伯族萨满文化。因此,锡伯族萨满歌不愧为我国民族文化百花园中的珍奇瑰宝。