基于耳石微结构的黄海大头鳕早期生长及环境影响

姜枫,李建超,张弛,武瑞,叶振江,刘阳,孙鹏,刘淑德,董秀强,田永军

(1.中国海洋大学水产学院,山东青岛 266003;2.山东省水生生物资源养护管理中心,山东烟台 264000)

大头鳕Gadus macrocephalus又名太平洋鳕,属鳕形目Gadiformes,鳕科Gadidae,鳕属Gadus,为冷温性底层鱼类,适宜温度一般不超过14 °C[1],主要分布在北太平洋高纬度海域,栖息水深50~80 m,产卵期1——3 月,2 月为盛期[2]。黄海是1 个三面环陆地的半封闭陆架浅海,其海洋环境具有明显的季节性变化特征[3]。由于夏季黄海冷水团(Yellow Sea Cold Water Mass,YSCWM)的存在,黄海成为大头鳕在西北太平洋海区地理分布区的南部边界[4]。黄海大头鳕对气候较为敏感,资源变动很大,具有年代际变化的特性[5],是研究黄海环境变化对鱼类影响的指标性鱼种。20 世纪60 年代之前,大头鳕是黄海重要的渔业捕捞对象,70年代之后,由于过度捕捞和环境变化,其资源严重衰退。近20 余年大头鳕数量呈波动上升趋势,渔获量的上升使大头鳕再次成为黄海重点关注鱼种之一。

鱼类生活史的早期阶段是非常关键的时期,因为在这个阶段其生存能力较弱,死亡率高,并且易受到环境的影响,因此探明该阶段鳕鱼的生长规律对于研究其资源变动模式具有重要意义。大头鳕一类的底栖鱼类在孵化后首先营浮游生活,生长发育一段时间后,自身或者环境满足一定条件时会由原有的浮游生活状态转变为底栖生活,此过程被称为沉降,对大头鳕的生长发育具有重要意义[6-7]。耳石微结构已经成为研究鱼类早期生长的一个重要且成熟方法[8],通过读取鱼类耳石的日龄、日轮耳石日增长以及特殊标记可以有效地研究鱼类早期生长的规律,并还原孵化、变态发育、沉降等早期生长阶段中的重要特性,已应用到大黄鱼Larimichthys crocea[9]、秋刀鱼Cololabis saira[10]、无须鳕(Merluccius polli、M.senegalensis)[11]、大头鳕[12]等鱼类生长的研究中。

目前,针对大头鳕早期生长的研究主要依托室内培养方法:NARIMATSU,et al[6]于2007 年研究了大头鳕仔鱼体生长与耳石微结构的关系,确定了该鱼种耳石增量以每日为周期沉积,可以通过大头鳕的日龄与耳石微结构来研究其早期生长;日本海域也有大头鳕早期生长的相关研究,例如NARIMATSU,et al[12]针对2011 年3 月11 日日本东北大地震引发的海啸对大头鳕的影响研究发现,与往年相比,海啸导致了大约30 d 内大头鳕生长速度的下降和幼鱼分布的变化,而分布的变化主要是由于浅水区的物理破坏和随后的生长减缓引起的死亡率增加所致,并因此影响了2011 年大头鳕的补充量,说明大头鳕的早期生长受其分布区域的环境影响;而对黄海大头鳕的研究较多地集中于其生物学特性、胚胎发育、种群特征、食性和遗传结构[13-18],虽然有关于0 龄幼鱼分布的相关研究[19],但对于自然环境下黄海大头鳕的早期生长规律及黄海环境季节性变化对其的影响仍然缺乏基础性的认识。

本研究通过分析2017 年黄海大头鳕夏季幼鱼的耳石微结构,探索其早期生长的一般规律,并结合其栖息地环境的变化对其早期生长的关键生活史过程影响,进一步探究其早期生长与环境因子的关系。

护士的社会地位较低,长期以来人们都认为护士只是医生的助手,医护之间巨大的福利差异,令不少护士感到执业前景黯淡,自身价值得不到认可,特别是患者及其家属只尊重医生,甚至对护士辱骂责备的做法,往往造成护士悲观失望的心理。据调查,51%的护士想要改行。

1 材料与方法

1.1 样品采集与处理

样品源于“2016——2017 年山东近海渔业资源全面调查”项目的底拖网调查,调查海域范围为35°N——38°30′N 之间、118°E——124°E 之间的山东近岸海域、莱州湾及渤海湾南部海域(图1)。2017 年夏季底拖网采样大头鳕幼鱼样品共计26 343 尾。

图1 实验用大头鳕幼鱼样品数量(尾)空间分布Fig.1 Spatial distribution of the juvenile G.macrocephalus used for otolith analysis

由于站位之间样品数量差异较大,因此实验室处理样品时数量超过50 尾的站位随机挑选50 尾进行处理,而数量不足50尾的全部处理,最终总计处理幼鱼样品442 尾。样品带回实验室后测量样品全长、体长、体质量、纯重等基础生物学数据(精确到0.1 cm 和0.1 g),摘取矢耳石,清洗干净后风干、保存于离心管中,用于个体耳石日增长的读取与日龄鉴定。

1.2 耳石预处理与日龄鉴定

而将按日龄平均后的耳石日增长急剧减少的时间点(80 日龄)与相应日龄对应的当天海表温度平均值对应,该平均温度略高于15 ℃,约在17~18 ℃(图10)。海底温度则始终低于15 ℃,为适宜大头鳕生存的温度。

1.3 孵化日期和沉降日期的逆算

本研究证实心力衰竭患者发生SA风险很高。HFpEF患者比非心力衰竭者发生睡眠间歇低氧血症的风险高。在校正各种临床重要因素后,HFpEF患者比非心力衰竭患者发生中-重度低氧血症的风险高出近两倍。需要有进一步的研究关注HFpEF患者频繁出现的夜间间歇低氧血症是否与预后相关,以及对其干预能否改善HFpEF患者的长期预后。

图2 耳石日增长计数与测量示意图Fig.2 Diagram of daily increment counting and measuring

鉴定出幼鱼个体对应耳石的日龄后,由捕捞日期逆算可得到其孵化日期:

大头鳕等底栖鱼类的早期生活史中具有从浮游生活转为底栖生活的沉降过程,分辨沉降时间的目测标准为耳石切片上的沉降轮[20](settlement-marks),即由于耳石日增长急剧减少而形成的1 条暗带(图3)。

耳石日增长由宽的生长带和窄的间隙带构成,其沉积周期为1 d,统计幼鱼个体耳石上的耳石日增长个数,该数目即为此幼鱼个体的日龄(图2)。

图3 耳石横截面显微摄像图Fig.3 Microscopic image of transversal otolith microstructure

通过辨别沉降轮,可以鉴定出幼鱼个体沉降发生时的日龄,结合孵化日期,可以计算其沉降发生的日期:

1.4 数据处理

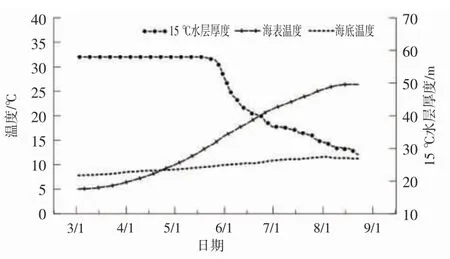

为了体现大头鳕生活的黄海冷水团及周边区域各项环境指标变化趋势,提取FOR A-WNP30(http://www.godac.jamstec.go.jp/fora/e/dataset.html)模型1985——2015 年间的数据,数据提取范围为121.5°E——124°E,34°N——37°N 之间,选取该范围内水深大于38 m 的网格计算该30a平均的各海洋环境参数,用于反映黄海冷水团及其周边海域,在这一段时间的变化的普遍规律。主要参数包括海表温度、海底温度、15 ℃水层厚度(15 ℃等温线距海底的距离)。由于大头鳕为冷温性底层鱼类,适宜温度一般不超过14 °C[1],为了因此本研究选取15℃水层厚度,用以反映海表温度上升超过14 ℃之后海洋中适宜大头鳕生存的海洋空间垂直方向上的变化:

本研究中大头鳕最终用于分析的大头鳕耳石为43 枚,采用自助法(boot strap)分析幼鱼个体耳石日增长数据,将幼鱼个体耳石日增长数据按照日期和日龄分别排列后用自助法扩大样本容量后,每次从43 组数据中有放回地随机抽取20 组,进行1 000 次抽取,计算日期平均耳石日增长与日龄平均耳石日增长。

幼鱼个体相应日龄对应当天的表温、底温也用自助法扩大样本容量后,每次从43 组数据中有放回地随机抽取20 组,进行1 000 次抽取,求其平均值。

2 结果

2.1 样品组成

在2017 年底拖网调查采集的大头鳕幼鱼耳石样本中共随机挑选100 枚进行耳石预处理实验,由于耳石的体积小、厚度薄、结构复杂、质地较脆易裂,制备薄片十分困难,最终挑选43 枚较清晰的成片,样品体长范围为100~168 mm,平均值127.93 mm(SD=17.18,df=43),主要分布在100~140 mm体长范围内,占总个体数的76%(图4);各个站位样品数与分布位置详情如表1 所示。

表1 实验用大头鳕幼鱼样品信息Tab.1 Information of juvenile samples of G.macrocephalus

图4 实验用大头鳕幼鱼全长频率分布Fig.4 Length frequency distribution of the juvenile G.macrocephalus used for otolith analysis

2.2 孵化日期

根据耳石微结构分析,日龄范围117~170,平均值147(SD=14.57,df=43),根据日龄由捕捞日期逆算,得到孵化日期为2017 年3 月2 日到2017 年4 月27 日,主要集中在3 月中下旬(图5)。

图5 黄海大头鳕幼鱼孵化日期频数分布Fig.5 Hatch date distribution of juvenile G.macrocephalus

2.3 耳石日增长

耳石日增长按照日期平均,从3 月2 日到5 月29 日平均值从1.72 μm 逐渐增加到11.09 μm,在5 月末出现了明显下降的趋势,约半个月后低至8.98 μm 后停止减少,随后逐渐恢复,从6 月中旬到8 月初逐渐恢复稳定增加至11.01 μm(图6)。

图6 日期平均耳石日增长Fig.6 Change in the average of daily increment by date

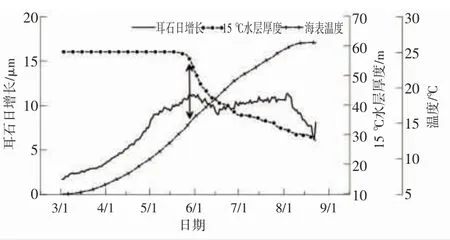

耳石日增长按日龄平均后,自孵化起其平均值从1.89 μm 逐渐增加到12.65 μm,在55 日龄左右达到峰值,之后保持1 个月左右较稳定的状态,在80 日龄后耳石日增长开始有明显减少,在90 日龄时达到最低值8.81 μm 后耳石日增长增加,逐渐恢复到峰值,在110 日左右恢复到原有的水平,之后一段时间耳石日增长变化较稳定(图7)。

图7 日龄平均耳石日增长Fig.7 Change in the average of daily increment by daily age

2.4 大头鳕沉降

通过逆算得到大头鳕沉降日期区间为2017 年5 月15 日——7 月20 日,主要发生在5 月下旬与6 月上旬(图8)。

其次,需要考虑的是共识性对话在确定了哲学话题之后进入实际操作阶段所面临的方法和路径的选择,这也是当代中国形而上学体系内部融通与创新的关键所在,也就是说,方法的适切性将直接影响未来中国哲学的发展和建设。

图8 黄海大头鳕幼鱼沉降日期频数分布Fig.8 Settlement date of Pacific juvenile G.macrocephalus

一般来说鱼体的增长速度与耳石日增长成正相关[6],耳石日增长的减少意味着鳕鱼生长的减缓。由耳石日增长的变化规律,可以推断大头鳕自孵化后生长速度随着海表温度升高逐渐加快,达到极值之后耳石日增长稳定一段时间,之后生长速度会明显下降,一段时间后再逐渐增加(图11),从单个个体的耳石日增长来看,这段下降到增加的阶段大约持续10~20 d,在波罗的海的大西洋鳕也有这种耳石日增长明显变窄然后逐渐恢复的现象,该变化模式与鳕鱼的沉降行为有关[24]。

在坚实的证据面前,人们承认,达尔文是正确的,多种多样的生物的确是进化产生的,上帝没有赋予人特殊的高等地位。不过,人类还是认为的各种生物是沿着一个无形的梯子在逐步进化,越进化越高级。在进化梯子的顶端,是最高级的人类。这种理论完美的契合了人们“人是万物之灵”的心理需求。从表面上看,也有了进化论的瓶子。但,装的仍然是“人是万物之灵”的旧酒。

2.5 海洋环境

根据模型计算相应日龄对应的当天的海表温度、海底温度平均值,海底温度由8 ℃逐渐升高至12 ℃,始终低于15 ℃;海表温度逐渐由7 ℃逐渐上升至26 ℃,大约在65 日龄左右达到15 ℃(图10)。

(4)晚期 在肝衰竭中期表现基础上,病情进一步加重,有严重出血倾向(注射部位瘀斑等),PTA≤20%(或INR≥2.6),并出现2个以上并发症和/或2个以上肝外器官功能衰竭。

图9 研究区域的海洋环境平均值3——8月变化Fig.9 Change in average for environment data during March to August

海底温度从3 月1 日到8 月1 日由8 ℃逐渐升高至12 ℃,始终低于15 ℃;海表温度从3 月1 日到8 月1 日由5 ℃逐渐升高至25℃,在5 月29 日达到15 ℃;海表温度低于15 ℃时,15 ℃水层厚度即水深,之后随着海表温度升高15 ℃水层厚度也在5 月29 日开始明显减少,由58 m 逐渐减少至28 m,减少速度逐渐减缓(图9)。

面对现代科学的飞速发展,预防医学专业学生的学习不应局限于教科书中的书面知识,而是应该运用现代科学技术展开科研实验,探索环境卫生学中涉及到广大人类健康的问题[12]。以教师为中心的教学模式不能够从学生的主体性和独创性思维特征出发,不利于科研能力的培养与提高,不能满足社会对于多层次科研人才的需要。因此,在环境卫生学的实验教学中,以学生为中心的教学模式对本科生科研能力的培养至关重要。

图10 大头鳕日龄对应平均环境数据变化Fig.10 Change in average for temperature data by daily age of G.macrocephalus

2.6 沉降与环境变化节点的关系

将按照日期平均的耳石日增长与海洋环境对比分析发现,平均耳石日增长值早期增加速度与海表温度成正相关,而其急剧减少发生与表温升温达到15 ℃几乎同步,15 ℃水层厚度为15 ℃等温线距海底的距离,在这之前海表温度低于15 ℃,因此15 ℃水层厚度与平均水深一致,当海表温度达到15 ℃后,15 ℃水层厚度也由此刻开始下降(图11)。

图11 耳石日增长与海洋环境的关系Fig.11 The relationship between daily increment and environment

在调查样品中随机挑选100 尾当年生幼鱼的耳石,用环氧树脂进行包埋固定,使用美国标乐低速精密切割机(IsoMetlow speed saw)在耳石核心附近,沿耳石横截面切割出1 片包含核心厚度为0.8 mm 左右的薄片。将切片贴于载玻片上用水磨砂纸打磨至次生生长原基清晰,翻面后再次打磨至核心清晰并抛光,在透射光下用奥林巴斯显微摄像系统(200 倍)对耳石切片进行拍照。使用ImageJ 软件沿耳石腹缘最长的轴读取日龄与耳石日增长,每个耳石按盲读原则相隔1 个月读取2 次,结果一致的数据直接应用,不一致的重新检查,最终从100 枚中挑选43 枚较清晰地耳石切片,用于后续分析,其空间分布如图1 所示。

3 讨论

3.1 黄海大头鳕早期生长特征

大头鳕产卵期为1——3 月,2 月为盛期[2],体外受精[21],卵具弱黏性,属沉性卵[22],石岛以东及东南水域为其主要产卵场,少数在海州湾外海产卵[4]。本研究结果显示大头鳕的孵化日期在2017 年3 月2 日到2017 年4 月27 日之间(图5)。大头鳕的孵化期在水温(6±0.5) ℃时为12~14 d,而北海大西洋鳕的孵化期在3.4~8.78 ℃下为12~23 d[23]。本研究中,大头鳕孵化期间的海底温度在8 ℃左右,由此估算出本研究中样品的产卵期在2017 年2 月中旬到4 月初,盛期为2 月下旬,这一结果对比已有的相关研究较为靠后,但也在合理的时间区间内。这些误差可能是由于在耳石切割、研磨、抛光过程中,部分耳石边缘的轮纹有损耗而无法计入日龄,导致日龄偏小,因此由捕捞日期与日龄逆算出的孵化日期会偏晚。

沉降过程在耳石日增长上体现为耳石日增长率明显减少,大头鳕幼鱼平均沉降日期大约在6 月1 日(图6);其平均沉降日龄为80 日(图7)。

3.2 大头鳕沉降的诱因及其对生长的影响

本研究发现2017 年黄海大头鳕沉降的起始日龄在80~110 d 之间,起始日期在5 月15 日——7 月18日之间,沉降过程持续10~20 d。诸多关于鳕鱼的相关研究证明在相似的日龄范围内有沉降的现象。例如美国乔治海岸(Georges Bank)[25]和加拿大新斯科舍省(Nova Scotia)[23]两地的大西洋鳕在大约3 个月大时会开始时间长达约1.5 个月的逐渐沉降过程。沉降后营底栖生活的鳕鱼幼鱼会进行某种程度上的水平移动[27],根据大西洋鳕的沉降动态,该活动范围不会太大[28],加拿大新斯科舍省(Nova Scotia)的大西洋鳕群体在沉降后会定居在一定的领地内并保护自己领地[26],因此可以认为调查中捕获大头鳕的海域与沉降发生海域十分接近,即集中在黄海冷水团的西部。

引发沉降的诱因很多,外因内因皆有,例如到达某一水深、温度,有了较为合适的底质或是生长发育到达某一特定体长[24]。本研究发现在海表温度上升到15 ℃左右时鳕鱼开始沉降,并且与15 ℃水层的厚度的变化有明显的关联,而海底温度由于始终处于较适宜大头鳕生活的范围,因此对其沉降影响不大(图11);而对比按日龄平均的耳石日增长与其相应日期的海表温度发现,沉降时平均表温略大于15 ℃,在17~18 ℃,因此说明表温大于15 ℃是诱发沉降的必要条件但不是充分条件,其自身的生长发育也需满足一定要求之后才会进行沉降;最早沉降的个体在5 月中旬时即开始沉降,而沉降个体主要集中在5 月下旬和6 月上、中旬,甚至有个别孵化较晚的个体由于可供生长发育的时间不足,直到7 月中旬才开始沉降(图8)。

海洋生物的早期生长受各种生态因子的综合影响。由耳石日增长的变化规律,可以推断大头鳕早期生长速度逐渐加快,达到极值之后稳定下来。在沉降时耳石日增长减少,沉降轮形成,这很可能意味着生长的减缓。

沉降时期生长减缓可能是由大头鳕生境的剧烈变化以及相应的生理生态变化造成的,例如从浮游生活转变为底栖生活,食性发生改变,行为优先级的调整即从优先摄食转变为主动寻找适合定居生境,以适应生境的变化[24]。沉降后大头鳕到达其适宜的生活环境,体型增大,种间与种内竞争能力皆提升,因此生长速度逐渐增加并保持相对稳定。

(2) 当发动机航行速度较高时, 入口处会出现气蚀现象, 导致严重的总压损失使得扩展段中游产生流动分离, 气液两相冲压发动机的性能将会严重降低, 此外, 气蚀还可能造成严重的表面腐蚀.

4 结论

本文以2017 年黄海夏季大头鳕当年生幼鱼为对象,通过分析其耳石微结构,结合周边海域环境的变化探究了大头鳕早期生长的规律及环境对其生长过程的影响。主要结论如下:

(1)2017 年夏季在调查中捕获的黄海大头鳕幼鱼样品,孵化日期在2017 年3 月2 日到2017 年4 月27 日之间,主要集中在3 月中下旬;孵化后大头鳕首先营浮游生活在海表活动,生长速度随表温升高不断加快,在达到极值后保持一段时间的稳定;

A组(教改组)考试总成绩高于B组(对照组),A组(教改组)病例分析题的成绩高于B组(对照组),差异具有统计学意义(P<0.05),而两组学生概念记忆题和理解题得分比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1所示。

(2)表温超过15 ℃后,且生长到满足沉降要求的状态时,这一批大头鳕开始沉降,其沉降的起始日龄在80~110 d 之间,沉降的起始日期在5 月15 日——7 月18 日之间,沉降过程持续10~20 d;

表5为依据叶绿素 a(Chla)、高锰酸盐指数(CODMn)、透明度(SD)、总磷(TP)、总氮(TN)计算得到的综合营养状态指数。

(3)沉降过程中由于自身习性和环境的改变导致其生长速度减缓,耳石日增长明显减少,在耳石切片的显微摄影图片上体现为1 条暗带,为沉降轮。沉降完成后大头鳕生长速度缓慢提升。

本研究使用的环境数据是模型模拟数据的30a的平均值,仅能反映黄海冷水团长期变化的一般特征,并无法精确到2017 当年;另外,耳石实验过程中的一些误差也会导致日龄和孵化日期可能存在细微的误差;且本研究仅研究了2017 年的一批幼鱼样本,缺乏年际纵向对比,无法直接对比不同年份环境条件下黄海大头鳕早期生长可能存在的差异,这些是该研究未来需要进一步补充的地方。