陕西省2009—2019年药物性肝损伤患者的临床特征分析

王 倩, 刘咪咪, 贺恺妮, 郭晓燕

西安交通大学第二附属医院消化内科, 西安 710004

药物性肝损伤(drug - induced liver injury,DILI)是指由各类处方或非处方的化学药物、生物制剂、传统中药、天然药、保健品、膳食补充剂及其代谢产物乃至辅料等所引起的不同程度的肝损伤[1],其中急性肝损伤最常见,也可表现为慢性肝损伤,严重的可导致肝衰竭甚至死亡[2]。近年因DILI而导致的严重肝损伤或急性肝功能衰竭有逐年升高的趋势[1,3]。2015年我国启动的“DILI-R”结果显示,我国住院人口中DILI的构成比约为1.69‰,通过国家卫生健康委员会所公布的全国每年住院人口总数和全国人口基数估算,我国普通人群DILI 发生率应不低于24.20/10万[4]。以上数值均来源于回顾性调查研究,而回顾性调查往往会低估DILI的发生率,且DILI缺乏临床特异性。本研究将对陕西省DILI发病情况进行较系统全面的分析,以期为DILI的研究及防治提供依据,从而做到早期诊断,及时治疗。

1 资料与方法

1.1 研究对象 本研究通过陕西省各地区三甲医院“临床质控信息系统”,筛选省内20家医院2009—2019年住院诊断为“药物性肝损伤”“药物性肝损害”“药物性肝炎”及“药物性肝病”的患者,严格参照 2015年《药物性肝损伤诊治指南》[1]的诊断标准,并在此基础上采用RUCAM量表对药物与肝损伤的因果关系进行综合评估,将RUCAM量表评分结果6分以上的1 376例患者纳入分析。

1.2 诊断标准 根据《药物性肝损伤诊治指南》确定诊断标准:(1) 追溯可疑用药史,包括用药原因、药物种类、剂量、用药疗程、起止时间及再用药反应;(2)具有肝损伤症状、体征,实验室检查、影像学检查等辅助检查结果符合肝病特征;(3)除外其他原因(包括病毒性肝病、酒精性肝病、自身免疫性肝病和遗传代谢性肝病等)引起的肝损伤。

药物与肝损伤的因果关系评估:《药物性肝损伤诊治指南》中推荐采用RUCAM量表对药物与肝损伤的因果关系进行综合评估。RUCAM 量表根据评分结果将药物与肝损伤的因果相关性分为5级[5],极可能:>8分;很可能:6~8分;可能:3~5分;不太可能:1~2分;可排除:≤0分。

1.3 研究方法 记录患者性别、年龄、基础疾病、可疑肝损伤药物、临床表现、实验室检查、治疗经过及转归预后,对所有患者的病史进行回顾性分析。

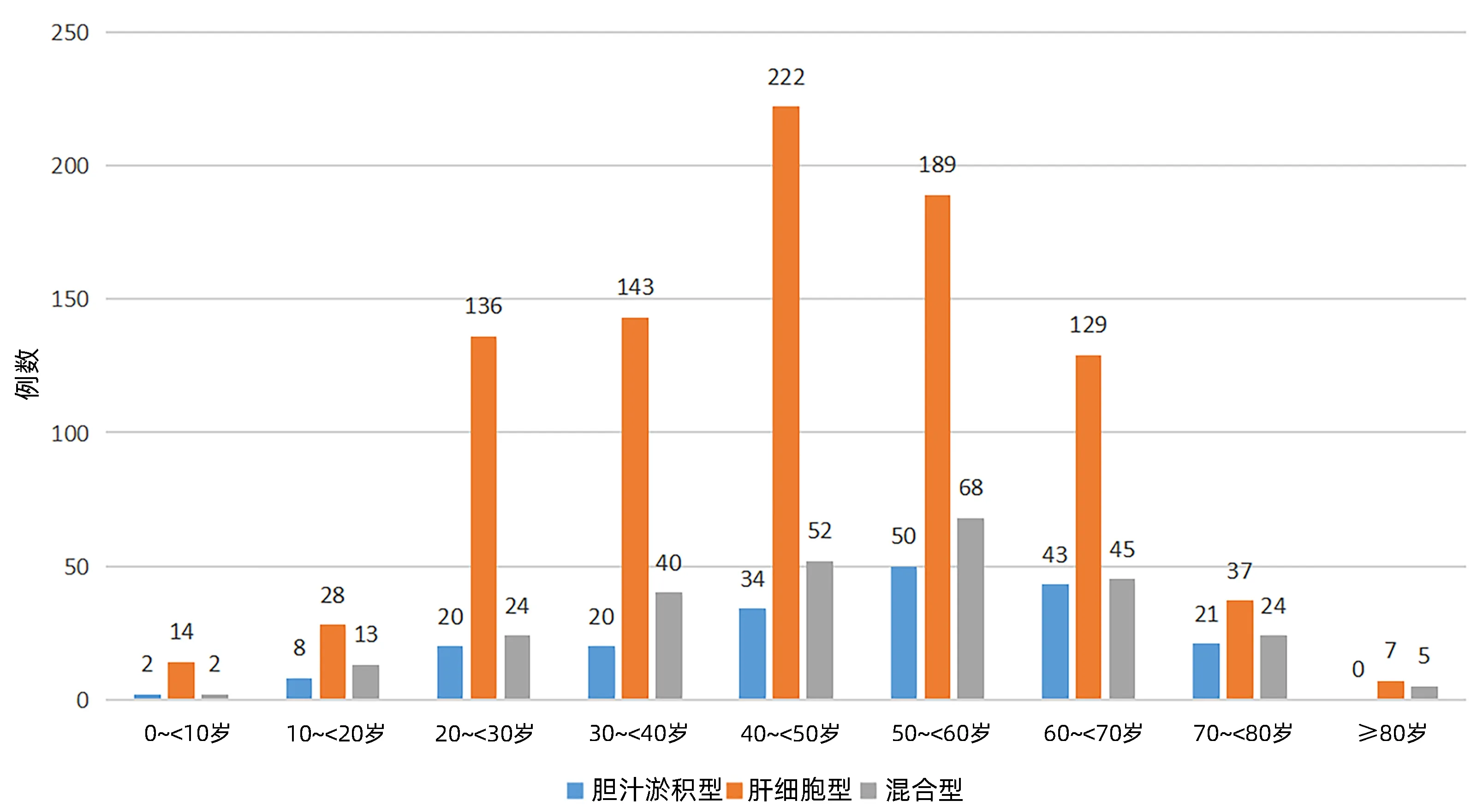

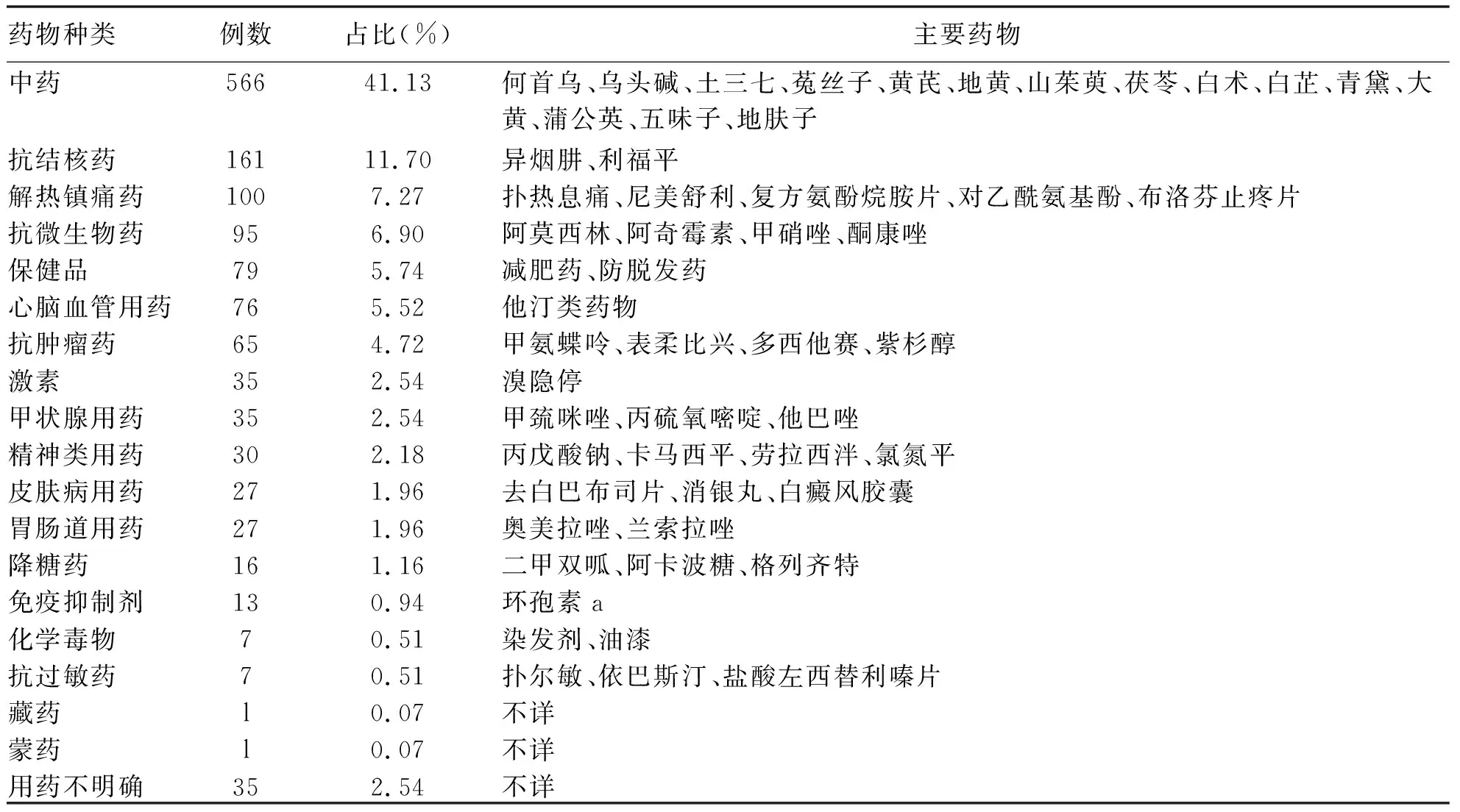

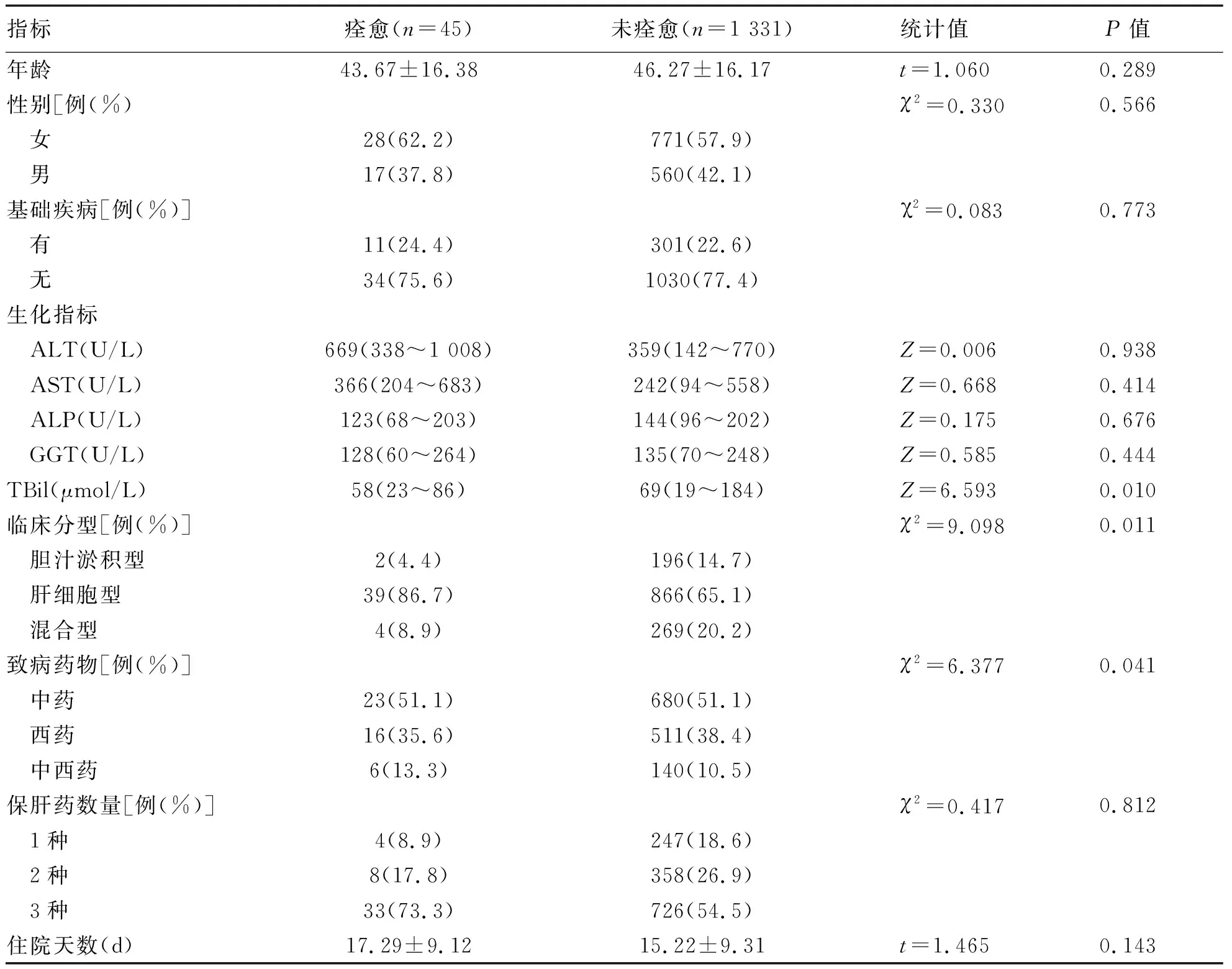

采用国际医学组织理事会建立修订标准[6]及我国《药物性肝损伤诊治指南》推荐的DILI分型标准,基于受损靶细胞类型将DILI分为3型。(1)肝细胞损伤型:ALT≥3倍正常值上限(ULN),且R≥5;(2)胆汁淤积型:ALP≥2×ULN且R≤2;(3)混合型:ALT≥3×ULN,ALP≥2×ULN,且2 预后判断标准依据美国胃肠病学会临床指南[7]。(1)治愈: 临床症状、体征完全消失或明显改善,TBil、ALT、GGT、ALP 等肝功能指标降至正常范围; (2)好转: 临床症状好转,肝功能指标较前下降,并低于2×ULN; (3)未愈: 症状体征无改善,肝功能指标改善不明显或病情加重; (4)死亡。 2.1 一般情况 入组病例共1 376例,最小年龄1个月,最大年龄95岁,平均年龄46.08岁,其中男577例(41.93%),女799例(58.07%),男女性别比为0.72∶1,提示女性多发;各年龄段中又以40~60岁年龄段患者居多。各年龄组中男女性别分布差异有统计学意义(χ2=20.784,P=0.008)(图1)。 2.2 不同临床分型的性别分布及不同年龄组的临床分型 基于DILI受损靶细胞类型不同,分肝细胞损伤型905例(65.77%),胆汁淤积型198例(14.39%)及混合型273例(19.84%),三种临床分型中,男女发病占比差异无统计学意义(χ2=1.409,P=0.494),各年龄组中临床分型分布差异有统计学意义(χ2=47.025,P<0.001)(图2、3)。 图2 不同临床分型的性别分布Figure 2 Gender distribution of different clinical types 图3 不同年龄组的临床分型分布Figure 3 Distribution of clinical types in different age groups 2.3 DILI患者相关基础疾病分析 1 376例DILI患者因基础疾病、保健、美容等因素服用药物而导致肝损伤,所涉及基础疾病范围广,排名前5位的有结核病(11.70%)、发热(9.30)、心脑血管疾病(5.23%)、肿瘤(4.00%)、内分泌系统疾病(3.71%)。 2.4 可疑肝损伤药物概况 单一用药894例(64.97%),双联用药229例(16.64%),三联用药130(9.45%),四联及以上共123例(8.94%)。排名前三的分别是中药566例(41.13%),抗结核药161例(11.70%),解热镇痛药100例(7.27%)(表1)。 表1 1 376例DILI患者的服药种类及构成比Table 1 Medication types and composition ratio of 1 376 patients with drug-induced liver injury 2.5 治疗转归及预后 用于治疗DILI的常见药物主要有还原性谷胱甘肽、多烯磷脂酰胆碱、异甘草酸镁、甘草酸苷、熊去氧胆酸、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、甘草酸铵、门冬氨酸鸟氨酸、促肝细胞生长素、水飞蓟素及中成药(护肝片);其中单用药有251例(18.24%),双联用药366例(26.60%),三联用药329例(23.91%),其他430例(31.25%)。住院时间最短1天,最长90天,平均15.31天,各时间段中以1~4周居多,不同临床分型的患者住院时间差异无统计学意义(χ2=7.687,P=0.659)(表2)。 表2 DILI患者不同临床分型的住院时间Table 2 Hospitalization time of DILI patients with different clinical types 发生DILI的患者预后多良好,Kruskal-WallisH秩和检验结果显示不同临床分型的患者预后不同,差异具有统计学意义(H=59.300,P=0.011),进一步比较显示,肝细胞损伤型和混合型预后好于胆汁淤积型(P<0.05),肝细胞损伤性和混合型的预后差异无统计学意义(P>0.05)(表3)。 表3 DILI患者不同临床分型的预后Table 3 Prognosis of DILI patients with different clinical types 将好转、无效、死亡归为未痊愈组,比较痊愈组与未痊愈组的一般情况,发现临床分型和致病药物的类别在两组间差异有统计学意义(P<0.05);进一步比较,发现肝细胞损伤型和混合型预后好于胆汁淤积型(P<0.05),致病药物为西药和中西药的患者预后好于中药(P<0.05)(表4)。 表4 DILI患者不同预后的一般情况比较Table 4 General comparison of different outcomes in DILI patients 本研究数据显示男女患者比为0.72∶1,女性多发,与国内王洁等、何文昌等[8-9]相关研究结果相同,也有数据表明女性是DILI的一个危险因素[10],主要考虑与女性相比男性对药物的代谢相对缓慢有关[11]。患者中最小年龄1个月,最大年龄95岁,平均46.08岁,主要集中在40~60岁,考虑与这一年龄段罹患基础疾病多、多种药物联合使用及对药物代谢和清除能力下降有关。但以上数据均来源于回顾性研究,而美国及冰岛的前瞻性研究[12-13]结果显示DILI患者男女性别比例无显著差异,也不支持年龄是DILI的一般性风险因素,考虑因体质不同,研究结果有一定的差异性。因此临床中不仅要对女性及40~60岁这一阶段的患者用药更谨慎,同时也要关注其他患者的用药,警惕DILI的发生。 本研究发现中药占可疑肝损伤药物比例达到了41.13%,为DILI首位原因,与此前研究相一致[14-16];中药致DILI的成分、机制复杂,后期很难针对性药物治疗,并且中草药引起的肝损伤相比化学药物引起的肝损伤后果更为严重,更易导致患者死亡[16-17];使用中草药的原因中不乏以防脱发、乌发、保健为由,且基本为非处方药、自采药物、自购药物,这表明群众对中药引起的DILI缺乏一定的认识,也表明中药引起的DILI没有引起社会的足够重视,因此,应该加强对DILI的宣传,改变群众对中药的认识,从而减少没有必要的中药使用,在临床工作中遇到长期口服中药患者更应该警惕DILI的发生,以期早期诊治,避免不良后果。抗结核药物仅次于中药成为第二个引起肝损伤的药物,这与全球DILI流行病学现状调查中的中国现状一致[18];有研究[19]表明不同年龄、肝病史、酗酒史和抗结核治疗时机患者DILI发生率显著不同,而既往有肝病史、复治结核和耐多药肺结核是发生DILI的独立危险因素,临床工作中掌握这些规律,可以避免DILI的发生。第三个引起肝损伤的药物为解热镇痛药,当前应用最为广泛的药物之一是对乙酰氨基酚,是一种经典的剂量依赖型肝损伤药物,也是目前全球最常用的解热镇痛药物,其解热作用缓慢而持久,而且具有刺激性小、极少有过敏反应等优点,因此使用广泛,但在美国对乙酰氨基酚却是导致50%左右急性肝衰竭发生的原因,据报道每年约500人因此而丧命[20]。此类药物多为患者自行购买的感冒药,药店在出售此类药物时应该告诫使用人在使用时要避免剂量过大,避免多种药物联合使用。还有数据表明,每日口服药物的总剂量与DILI之间有一定的关系,较高的日剂量(>50 mg)与严重的肝事件如肝功能衰竭、肝移植和死亡有关,但与较低的日剂量(<10 mg)无相关性[21],这就提醒临床工作者在选用可疑肝损伤药物时要把握好每日口服剂量。美国LiverTox网站和中国HepaTox网站记录了上千种引起肝损伤的药物,学习了解可疑肝损伤药物,掌握DILI的发病规律将为临床诊治DILI提供参考依据,以期早期诊治,减轻患者病症及改善不良预后。 DILI患者分型以肝细胞损伤型为主,与文献[8]结论相一致。了解临床分型有助于后期治疗时更有针对性地选择药物。DILI患者临床表现缺乏特异性,在诊断中能够提供的帮助很少,因此诊治DILI过程中更加注重用药史及辅助检查结果。 本研究中,DILI患者治疗时多为双联用药,但结果显示单用药、双联用药及三联用药的预后并无统计学差异;目前无证据显示2种或2种以上抗炎保肝药物对 DILI 的疗效更好,因此指南尚不推荐 2 种或以上抗炎保肝药物联用[1]。肝毒性药物导致DILI时可表现不同类型,依肝损伤分型可对可疑肝损伤药物进行分类[22],也可依肝损伤分型对保肝药物进行选择,从而可以更有针对性地对DILI患者进行治疗。保肝药对DILI的治疗作用有多种不同的途径和机制,此前胡琴等[23]依据药物说明书对近年常用保肝药物及药理作用进行了总结,在临床用药时可以帮助更好的选择。但有的药物可出现多种类型的肝损伤,临床上使用保肝药物时应该更灵活。 比较DILI预后情况,好转患者明显高于痊愈患者,但整体预后较好;比较不同预后的一般情况,发现痊愈组的肝细胞型占比较高,不同致病药物的类别预后差异显著;了解不同预后的一般情况有助于临床早期病情判断,早期监测干预,从而改善预后;目前无证据显示多种保肝药疗效更好,且本研究中使用多种保肝药物对预后的影响无统计学意义。因此,临床治疗时应该避免多种保肝药的同时使用,达到治疗效果的同时降低患者的经济负担。 综上,DILI的防治主要在于预防及早诊早治。公众对DILI的认识远远不够,医务工作者的防范意识也不够深刻,应加大宣传,普及公众对DILI的认识,改变“中药无毒”“中药保健”的错误认识,同时警醒医务工作者谨慎用药,从根源上预防DILI发生;DILI患者临床表现缺乏特异性,诊断上更依赖用药史及辅助检查结果,临床工作者对肝功能检查异常者应该仔细地询问用药史;对临床必须使用的可疑肝损伤药物应注重肝功能指标的监测。总之,掌握DILI发生的规律,重视DILI的诊疗,以期早诊断早治疗,以防严重不良后果的发生。 伦理学声明:本研究方案于2015年8月14日经由西安交通大学第二附属医院伦理委员会审批,批号为2015162。 利益冲突声明:本文不存在任何利益冲突。 作者贡献声明:王倩负责收集数据,资料分析,撰写论文;刘咪咪、贺铠妮参与收集数据,修改论文;郭晓燕负责课题设计,拟定写作思路,指导撰写文章并最后定稿。

2 结果

3 讨论