论“超级构式”*

西安交通大学 庞加光 陕西师范大学 王立永 张 韧

提 要: 石毓智(2020)在历时语言证据的基础上提出“超级构式”的概念,认为包括被动结构在内的汉语构式的历时演变都是源自“超级构式”的变化。我们认为,这一概念的提出及其作用可能存在理论和方法上的困难,也有偏离构式语法精神的嫌疑。在认知语法的框架下,本文对这一规律涉及的状动构式和动补构式进行重新分析,认为它们实质是现代汉语语法系统的认知动态性在短语层面的反映。对认知动态性编码的侧重可能也是现代汉语区别于先秦汉语的根本原因。

一、引言

目前对认知语言学和历史语言学的一般看法是,这两个领域是可以融合的。而且,认知语言学研究的一些基本的认知原则如类推(analogy)、像似性(iconicity)以及频率效应等对很多语言演化问题的解决帮助很大(Bergs,2017)。但是,鲜有学者讨论语言历时演化研究对认知语言学的贡献。石毓智在《外语教学与研究》(2020年第5期)发表的“超级构式: 来自汉语语法演化史的证据”(下文简称“石文”)可看做是这方面的尝试。他从汉语语法系统的演化出发,结合被动结构的演变提出“超级构式”这一理论概念,认为包括被动结构在内的汉语构式的历时演变根源于超级构式的变化。

石文指出,之所以提出超级构式这一概念,是因为语言学研究忽略了在被动、比较、地点、工具和处置结构等功能结构之上的更大的语法结构体。他将这种语法结构体称为超级构式。以被动结构为例,(1)各句中引入施事的介词短语从后置到前置的变化是源自于从(2)到(3)的超级构式演化。

(1) a. 吾常见笑于大方之家。(《庄子·秋水》)

b. 高祖击布时,为流矢所中,行道病。(《史记·高祖本纪》)

c. 他叫人看见了。(1)本文例句主要来自于石毓智(2020),个别例句来自相关文献和北京语言大学现代汉语语料库,文中不再一一注明。

(2) SVO>S AuxVO+PP(先秦汉语)(石毓智,2020: 657)

(3) a. PP伴随特征+VP(现代汉语)(石毓智,2020: 657)

b. VP+PP结果特征(现代汉语)(石毓智,2020: 657)

我们认为,石文提出的这一超越具体构式的结构规律性具有一定的价值,对于认识汉语在历时层面的演变和共时层面的系统性特征都具有意义。但是,“超级构式”这一概念的提出及其作用可能存在理论和方法上的一些问题,也有违背构式语法精神的嫌疑,因而有必要对这一概念作进一步探讨,并对(2)、(3)所涉及的结构规律性作出解释。

本文拟从两个方面展开。首先,我们指出,“超级构式”这一概念存在界定、句法地位和方法论三方面的问题。其次,在认知语法的框架下本文尝试对(2)、(3)涉及的结构规律性进行重新分析,提出(3a)和(3b)的结构对立是现代汉语语法系统的认知动态性在短语层面的反映,而从(2)到(3a)的历时演变则体现了现代汉语对这一认知特征语言编码的转变。下文第2节在回顾构式语法基本理念的基础上讨论假设超级构式所要面对的三方面问题。第3节在认知语法提出的提取和激活(access and activation)模型下探讨了这些超越具体构式的语言规律背后的认知机制。第4节是本文的结论。

二、“超级构式”面临的问题

遵循构式语法的基本假设,本节提出“超级构式”的提出可能会面临三方面的问题: 1. 界定它为构式在理论上仍有争议,也难以为构式语法理论以及汉语语法的历时演变带来新的认识;2. 如果遵循Goldberg(2006)承认存在这样的超级构式,它也不会具有决定性的句法地位;3. 石文强调超级构式的重要作用还可能带来方法论上的循环论证问题。

1) 构式语法的基本假设

本小节是对构式语法的一些基本理念的回顾。国内构式研究普遍采用的构式语法理论主要是指在认知语言学的理论背景下提出的构式语法(Goldberg,1995, 2006)、认知语法(Langacker, 1987, 2008)或激进构式语法(Croft, 2001)。和本文相关的思想主要包括构式的界定与属性以及语言系统的组织两个方面,这也是这些构式语法大体上认可的基本假设。下文分别做一简要说明。

构式语法假设语言知识的基本成分是构式。构式是规约化的象征单位(symbolic unit),即固化在使用者心智内并被语言社群所接受的语音结构和语义结构的配对(Langacker, 1987)。该思路强调构式的象征属性和心理属性。这是任何构式研究都需要考虑的两个层面。换言之,假设某一语言结构为构式意味着,我们需要在明确其形式结构的基础上厘清其语义结构(即象征属性),同时分析涉及该结构的认知因素(即心理属性)。对语义结构的厘清涉及语言成分的意义关系及其整体意义或功能;认知因素分析则是要说明不同构式作为对语言经验的局部或全局规律的概括,和一般认知加工能力之间的联系。这两个方面之所以有必要,是因为构式语法强调语言能力属于人类的一般认知能力。这样的话,作为语言系统的组成成分即构式就只能来自于日常的语言使用经验(即音义的配对)以及涉及其中的一般认知加工机制。

同时,假设语言知识和语言使用的直接关联也决定了我们对头脑中语言知识如何组织的基本看法。由于语言知识来自于语言经验的固化和图式化(schematization),由此获得的构式就会构成一个庞大的网络即构式库(Langacker, 1987;Goldberg, 2006)。这样的构式库从底层到顶层会越来越抽象,而其固化(entrenchment)程度会越来越低(张韧,2009;庞加光,2015)。固化程度直接关系到相关构式是否易于激活并用来允准新的表达。这就造成,这种自下而上(bottom-up)的网络模型特别强调底层构式乃至固化结构的句法地位。相反,高度抽象的语法构式的实际作用会非常有限。这也是近年来的构式语法研究越来越强调底层构式的重要性的原因(如Perek, 2015)。遵循构式语法的这些基本理念,我们来看提出“超级构式”这一概念所面临的问题。

2) 超级构式的界定问题

本小节从对“超级构式”的定义与例子出发来讨论将其界定为构式所带来的问题。首先来看石文对超级构式的定义。该定义包括如下三个条件(石毓智,2020: 656):

(i) 所存在的语言层次: 它是位于基本语序与功能构式之间的一种语法单位,以被动结构、比较结构、工具结构等为其构成元素;

(ii) 结构形式特征: 以谓语动词中心为参照点,根据介词短语的分布位置来确定其结构类型;

(iii) 功能语义特征: 根据介词短语是否为动作行为相关的结果语义特征来确立其表述功能。

总体上,该定义并未界定某个具体的超级构式,而是划出了超级构式的范围。条件(i)设置了超级构式的语言层次与构成,条件(ii)、(iii)分别定义了超级构式的形式和语义/功能特征(2)从这三个条件来看,超级构式以谓语动词在句子构造中的中心地位为前提。但是,汉语句子构造在多大程度上以谓语动词为中心仍有较大争议。一个证据是,汉语无动词句非常普遍,如“这个孩子大眼睛”(下文(8a))、“这个孩子眼睛大”(下文(8b))、“女人心海底针”、“天上白云朵朵”等等。而且,作为定义超级构式的核心概念“谓语”本身学界也有争论,也应予以明确界定(感谢审稿人指出并提供例句)。这些问题是以上三个条件成立与否的关键所在,也决定了超级构式本身能否成立。由于本节旨在讨论超级构式是否具有构式地位,对于这些问题不再展开讨论。。本小节主要讨论后两个条件,条件(i)会在第下一小节分析。条件(ii)指介词短语PP和动词V的位置关系,可推得两个句法结构即“V PP”和“PP V”。条件(iii)指该介词短语是否具备结果特征,从而可得到“+结果特征”、“-结果特征”两类情况。

石文分别提出先秦汉语和现代汉语存在两类超级构式。前者即(2)指介词短语PP在谓语动词V之后用于引入比较对象、地点或工具等。对于后者,石文(2020: 657)提出,“表达动作结果属性的介词短语仍然留在谓语中心之后,而那些不表达结果属性的介词短语则只能出现在谓语之前。”这就是说,介词短语PP既可以在谓语动词之后,也可以位于其前,它们分别用来表示结果特征即(3a)和非结果特征(同“伴随特征”)即(3b)。

石文(2020: 656-658)指出,(2)可用于概括先秦汉语中的被动结构、比较结构、地点结构或工具结构通过句末的介词短语引入相关的成分,如(4)。传统上,我们把后置的“于赵”、“于周公”等介词短语看做是句子的状语,(2)因而可称为“动状结构(或构式)”。(3a)可说明这些结构在现代汉语中需要通过前置的介词短语来引入相关成分,如(5)。如果把这些结构做同样分析,(3a)就可称为“状动结构(或构式)”。而与(3a)存在结构对立的(3b)则可称为“动补结构(或构式)”。

(4) a. 万乘之国被围于赵。(《战国策·齐策》)

b. 季氏富于周公。(《论语·先进》)

c. (萧何)种瓜于长安城东。(《史记·萧相国世家》)

d. 百工为方以矩,为圆以规。(《墨子·法仪》)

(5) a. 万乘之国被赵国围困。(被动结构)

b. 季氏比周公富。(比较结构)

c. (萧何)在长安城东种瓜。(地点结构)

d. 工匠用圆规画圆。(工具结构)(3)石毓智(2020)将该例中的“用圆规”分析为介词短语,即通过“用”引出工具“圆规”。诚然,此处的“用”可译为英语介词“with”,但该词是否为介词仍有很大争议。感谢审稿人指出这一问题。

以上对“超级构式”的观点可能存在两方面的问题。首先,“超级构式”是否真的是构式在某种程度上讲是存疑的。石文(2020: 656)认为:“不论是生成语言学还是认知语言学,都把被动结构看作最大的语法结构体,没有探讨被动结构之上的更大语法结构体,无人把被动结构与比较结构、工具结构、地点结构等这些主动句看作同一种结构来研究。”要说明的是,对于类似的“更大的语法结构体”,构式语法研究不仅有深入讨论,而且对其是否是构式这一问题还存在争议。最典型的研究是Goldberg(2006: 166-182)对主语和助动词倒置(subject-auxiliary inversion)现象的分析。该现象不仅体现于疑问句(“Did she go?”、“Where did she go?”),还体现于条件句(“Had she gone, they would be here by now.”)、感叹句(“Boy did she go!”)以及否定副词前置(“Seldom had she gone there.”)等不同句法结构。她认为这种倒置现象是构式,并将该现象的语义共性抽象为非断言性(non-assertiveness)。

但是,Fillmore et. al.(2012)提出这样的意义概括过于模糊,因而应把该现象看做是没有意义的构式。而且,这样的现象不在少数。对此,Hilpert(2013: 50-57)就是否存在无意义的构式进行过专门讨论。不难发现,石文定义的状动或动状构式存在同样的问题。从构式的象征属性看,仅给出形式层面的界定以及区分出构成成分PP的语义条件(即(ii)、(iii))并不能取代构式作为整体的意义与功能分析。对此,石文并没有给出具体的表述。由此带来的问题是,我们将这些“超级构式”分析为单纯的句法结构可能也看不出有任何不妥之处。

其次,即使我们根据Goldberg(2006)认为石文所说的“超级构式”确为构式(尽管难以称为“超级”),由此要面对的问题是:“超级构式”的确切语义到底是什么?在共时层面,状动和动补构式(即(3a)、(3b))的形式差异反映了怎样的概念或认知上的不同?在历时层面,从先秦汉语的动状构式(即(2))演变为现代汉语的状动构式(即(3a))具有怎样的概念或认知上的动因?对这些问题的讨论既符合上文第1小节提出的构式的象征属性和心理属性假设,也体现了语言学理论对解释的充分性的追求,同时还有助于构式语法理论对是否存在无意义的构式这一争议的认识。遗憾的是,石文并未有这方面的讨论。

总体而言,构式语法理论从根本上来说是一种关于头脑中语言知识本质的心理模拟,以共时性为导向。单以历时语料为证据提出“超级构式”的概念似有证据不充分的疑虑,加之对以上提到的较为关键的问题不谈,这样的“超级构式”似乎很难为构式语法理论带来新的洞见,也难以为汉语语法的历时演变带来新的认识。

3) 超级构式的句法地位问题

上文提到,石文通过条件(i)定义了超级构式作为构式范畴的构成,可表示为图1。事实上,图1的超级构式与石文对其作用的看法可能会导致更为严重的问题。

图1. 超级构式的构成

该超级构式对应于先秦汉语的动状构式即(2)或现代汉语的状动构式即(3a)。它们分别以被动结构、比较结构、工具结构等为构成成员(实线箭头指范畴化关系)。石文主要讨论的是(3a)的作用(4)实际上,石文还提出超级构式造成了“见”字、“吃”字、“被”字以及“为……所”等被动结构的演变。这和本文关系不大,不再展开。,他(2020: 657)提出:“因为被动、比较等结构中的介词短语都是非结果特征,在(9)(本文为(3))这种超级构式的作用下,这类结构中的介词短语后来都被限制在谓语动词之前出现。”换言之,从先秦汉语(4)到现代汉语(5)的演变是超级构式造成的结果。

第1小节提到,构式语法是一个基于使用的(usage-based)语言模型,强调语言知识来自于语言使用经验,不承认存在先天的语言能力。根据这样的模拟思路,超级构式如动状或状动构式只能来自于被动构式、比较构式、工具构式等的共性抽取。同样道理,把英语主语和助动词的倒置现象分析为构式的话,这样的构式也只能来自于对疑问句、条件句或感叹句等不同句法结构的共性概括。进而推之,这些底层构式成员要比超级构式的固化程度高,从而也就更具有认知上的突显度(即图1粗线椭圆)。而超级构式作为派生而来的更高层次的构式,在固化程度与突显度上均不及这些底层构式。这样的派生地位也就决定了它们不可能在句法上具有重要的作用(Hilpert, 2013)。比如,构式语法学者通常不会假设英语一般疑问句如“Did she go?”中的助动词“did”前置是表达主语和助动词倒置的构式作用的结果。这也是构式语法研究更加关注底层构式如被动构式、比较构式、工具构式等的原因。但是,石文提出的以上作用恰恰就是通过这样的超级构式来决定其底层构式。这要求超级构式的“超级”地位,显然与其派生地位与低突显度不一致,同时也违背了构式语法作为一个基于使用的语言模型的基本理念。从这个角度看,假设超级构式的“超级”地位似乎不像是描写语言使用者头脑中的语法(见Divjak, 2015)。

4) 超级构式的方法论问题

前文提到,石文假设超级构式对其底层构式具有决定性作用。实际上,这还可能造成方法论上的循环论证。基于第3小节讨论,我们在理论上必须假设状动构式即(3a)来自于底层构式,但却又通过状动构式来决定这些底层构式。石文(2020: 658)似乎注意到了该问题,在讨论超级构式时使用了“新的句子组织信息原则作用下而产生的超级构式”这一说法。这意味着,超级构式是来自于现代汉语的句子组织信息原则。基于刘芬、石毓智(2020: 3),该原则是“根据成分的语义或语用特征来安排它们在句子中的相对位置”,具体指“伴随特征+谓语中心+结果状态”,从而会促使表示伴随特征的成分移到谓语动词之前。暂且抛开这一原则的本质又是什么不谈(见第3节第2小节),这实质仍是假设了超级构式的“超级”地位,使之成为某个语言系统所固有的调节语言结构的原则,和生成语言学对先天的语言官能假设似乎看不出实质性差异。而且,即使承认存在这样的原则,该原则也必须借助具体的语言表达才会发挥作用。换句话说,该原则的作用对象只能始于底层构式或相关语言表达,而不会始于高层次的超级构式。超级构式的派生地位也不会因该原则的假设而变化。

总之,本文认为,“超级构式”这一概念的提出似有偏离构式语法精神的嫌疑,可能不仅不会给构式语法理论带来新的洞见,给语言历时演变研究带来新的认识,还可能会引起读者对构式语法理论的理解偏差(如错将该理论看作是一个自上而下(top-down)的语言模型等等)。

三、提取和激活:“超级构式”背后的认知解释

当然,石文提出的状动构式和动补构式即(3a&b)抓住了现代汉语在语言结构上的一些规律性,即: 以动词为中心,其左右两边的语法成分在句法性质上呈现出一定程度的对立。我们会在本节提出对该规律的认知解释,并就现代汉语与先秦汉语或英语的认知差异做简单说明。这也可看作是本文对第2节的第2小节所提问题的一个尝试回答。

在认知语法的理论框架下,我们认为,(3a&b)关系到构式语法理论对认知加工(cognitive processing)和语言编码的关系看法。我们的观点是,(3a&b)的结构对立反映了现代汉语句法的认知动态性(dynamicity)。如果这一思路正确,那么,从先秦汉语(2)到(3a)的历时演变可能是现代汉语句法更强调对这一认知特征编码的结果。

1) 提取和激活模型

基于认知语法,语言的使用可看作是对有组织的认知活动(cognitive activity)的语言编码(Langacker, 2012)。对复杂概念结构的编码一般会有两个维度。一个是通过怎样的语言成分对这一结构与其构成部分进行认知加工或识解(construal)(Langacker, 2008)。比如,汉语被动结构和主动结构的差异实质是两种不同编码策略,反映了语言使用者对相关概念内容完全不同的认知加工模式(庞加光,2019)。另一个是如何安排这些语言成分从而完成对不同构成部分的提取与整个概念结构的激活(Langacker, 2013;许小艳等,2023)。比如,现代汉语语义论元的句法位置相当灵活(Li &Thompson, 1981;石毓智,2010)。如(6)所示,“人”位于“来”之前和之后都成立。但是,这两种语序反映出认知主体(conceptualizer)对“人”和“来”的不同提取路径与激活模式。

(6) a.人来了。 b. 来人了。

需要强调,尽管这两个维度总是相互交织,难以割裂开来,但不同语言总会表现出对它们的不同侧重。举例来说,和英语不同,这种提取和激活模式对汉语的句法构造具有决定性作用,这让汉语语法系统体现出很强的认知动态性(庞加光,2020)。下文主要从这个角度来分析现代汉语中的“PP+V”和“V+PP”结构以及其他相关的句法现象。

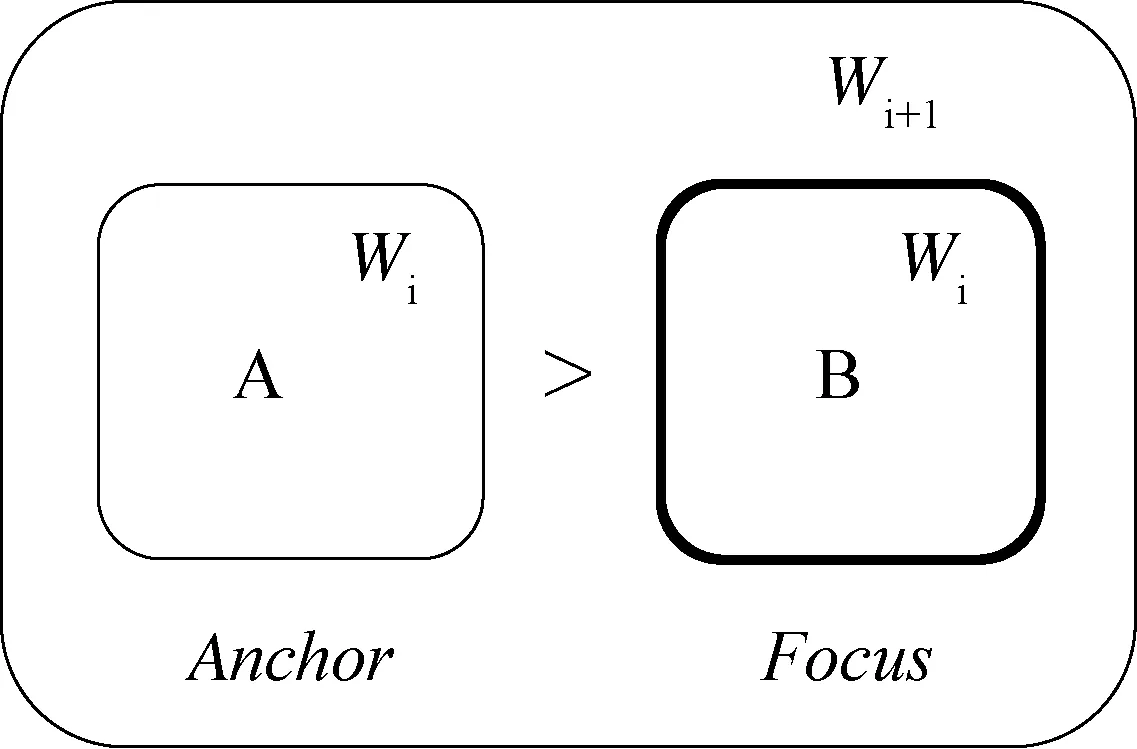

这里有必要对提取和激活这两个概念做一简要解释。简单来说,它们分别指结构成分的加工顺序和对不同结构成分的意识程度(Langacker,2013)。以图2所示复杂概念结构A-B为例,该结构可分析为是两个成分结构A、B的依次提取与激活(“>”指提取的前后顺序)。

图2. 提取和激活模型(庞加光,2020: 28)

比如,(6a)是依次提取“人”和“来了”的结果。这一过程可比作是移动的视窗(window)即圆角方框Wi(下标“i、i+1”指视窗或时间跨度的大小)。它们是呈现结构A、B的心理空间。从左视窗Wi到右视窗Wi的移动指对结构A、B的先后提取。此时,B作为正在提取的结构激活程度最高,从而具有焦点(focus)功能(右视窗Wi为粗线)。而A作为此前被激活的结构可为B提供参照(anchor)框架(左视窗Wi为细线)(Langacker, 2015: 208)。对它们依次提取的结果是,A、B两成分在更大的视窗Wi+1(即外圆角方框)内被整合到一起形成复杂结构A-B。

要强调的是,图2对A、B的依次提取直接决定了它们不同的认知地位,即参照和焦点的对立。这也直接关系到它们在复杂结构A-B中的句法地位、语义或语篇功能。回到(6a&b),它们都表示“某人来到某个地方”(5)出于讨论方便,这里只把“了”看做是粘附于“来”或“人”的成分,不讨论其功能。。不同之处在于,(6a)以“人”为参照,“来”是焦点结构。因此,“人”是交际双方共知的对象(即定指),也是主语;“来”是谓语,也是交际者意图传递的信息焦点。而(6b)的提取模式刚好相反,它以“来”的“人”为焦点信息,因此“人”不一定是双方共知的对象(即非定指)。而且,“人”也不再是主语,而是宾语。现代汉语对语序的强调恰恰反映出这种动态提取模式对句法构造的作用。

2) “超级构式”的提取和激活操作

现在来讨论超级构式(3a&b)。石文将其看作是以动词为中心,区分出来的两个不同句法位置。对这两个位置的差异,石文(2020: 657)举例说,“在沙发上跳”的介词短语“在沙发上”是表示动作发生的地点;而“跳在沙发上”的介词短语“在沙发上”是动作主体达到的终点。

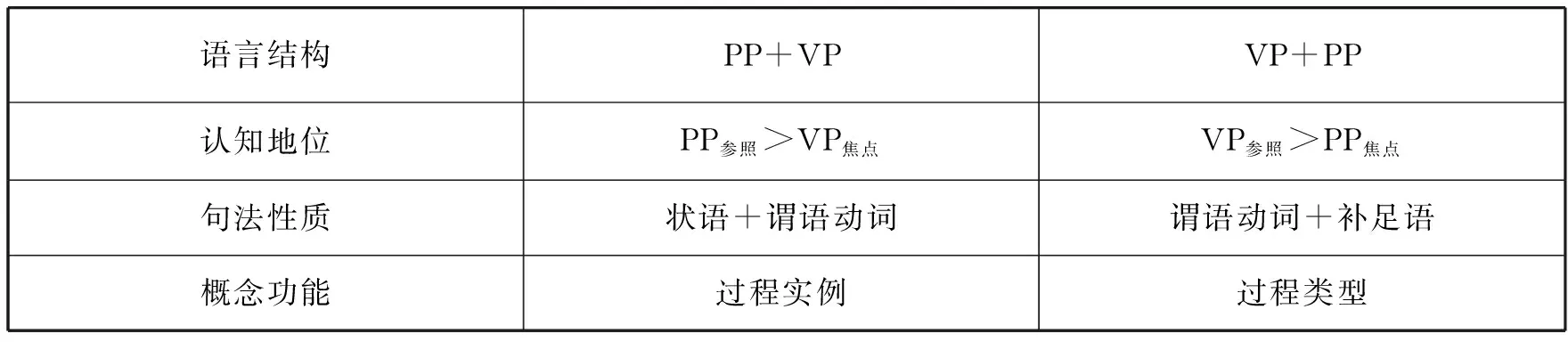

从认知加工的角度看,这两个句法位置具有完全对立的认知功能。对于(3a),介词短语PP是首先提取的概念成分,从而充当VP所指动作行为的参照框架(即左视窗Wi),激活程度相对较低。因此,PP在句法上一般充当状语,用于修饰VP。在概念功能上,它常常用来引入外围参与者或场景成分(即伴随特征),对动词短语所编码的过程实例(processual instance)进行修饰,其结果是一个更加具体的过程实例。比如,“在沙发上跳”的“在沙发上”规定了“跳”这一事件发生的地点,从而表达一个更为具体的事件。

(3b)正好相反。介词短语PP此时是激活程度最高的焦点结构(即右视窗Wi),VP所指动作行为充当其参照框架。其结果是,PP在句法上通常充当补足语(complement),用于完整化VP。在概念功能上,它是对动词所编码的过程类型(processual type)的充实,从而构成一个被充实的过程类型。比如,“跳在沙发上”的“在沙发上”是为“跳”的事件设定了目标结果(即结果特征),从而使该事件完整化。

这样的话,(3a)和(3b)的对立就可以从认知地位、句法性质以及概念功能三个层面来概括,如表1。

表1. “PP+VP”和“VP+PP”

那么,我们可否把表1特别是介词短语PP的认知地位差异归为石文提到的句子组织信息原则即“伴随特征+谓语中心+结果状态”?答案是否定的。原因有二。首先,该原则以假设成分的语义特征为前提,但基于以上观点,它们是依次提取不同语言成分所涌现的功能,即图2所示提取与激活的结果。正因如此,现代汉语中会存在违背这一原则(因而也违反超级构式(3a&b))但仍符合以上提取和激活模式的现象。比如:

(7) 几千名会议代表吃在湖南路,住在湖南路,买在湖南路。

显然,(7)中的“在湖南路”用于谓语动词“吃”等之后,但它是动作发生的地点,而不是动作的结果。从句法上看,它们仍是动状结构,而不是动补结构,明显不符合结果状态位于谓语动词之后的原则。基于此处分析,“在湖南路吃”和“吃在湖南路”的不同实质是“在湖南路”充当参照还是焦点的认知地位差异,从而造成整个结构的概念功能不同。简单来说,和“在湖南路吃”不同,“吃在湖南路”突显出在此街道“吃”是不同于其他地方的特殊饮食类型。因此,相关地点即“湖南路”往往具有较为独特的餐饮特色(比较:“在饭桌旁吃”和“*吃在饭桌旁”)。如果这样,“吃在湖南路”在概念功能上就和“跳在沙发上”相近,它们都表示一个被充实的过程类型。

第二个也是更重要的原因是,表1仅是该提取和激活模式在短语层面的体现。该模式还体现在现代汉语的句子层面。比如(8),汉语名词谓语句、双主语句、重动句等特殊句式都可分析为基于图2的参照→焦点模式构造成句(许小艳等,2021)。

(8) a. 这个孩子大眼睛。

b. 这个孩子眼睛大。

c. 他骑马骑累了。

名词谓语句(8a)是对两名词成分“这个孩子”和“大眼睛”的依次提取。前者构成后者的参照框架(即“大眼睛”属于“这个孩子”),而后者构成用于说明前者特征的焦点结构(即“这个孩子”的眼睛“大”)(6)需要补充,不加任何标记的名词谓语句在古代汉语中也存在如(i)。这也说明,语言系统对认知动态性编码的侧重是一个程度问题,而不是一个是与非的问题。(i) a. 此人力士。(《史记·魏公子列传》) b. 夫鲁,齐、晋之唇。(《左传·哀公八年》)。有趣的是,(8a)可变换为双主语句即(8b)。此时,焦点结构不再是名词成分“大眼睛”,而是变成了小句“眼睛大”。该小句同样起到了描写“这个孩子”特征的作用。对于重动句(8c),动词“骑”既连接宾语“马”也连接补足语“累”。杨小龙(2017)提出,该句式是线性生成的类话题—述题结构。实际上,该结构可看做是依次提取“骑马”和“骑累”构建而成的。同样,前者为后者提供了参照框架(即指“骑马”的事件),“骑累”承载了焦点信息(即“骑累”是要说明的事件结果)。不难发现,这些句式和表1的差异仅在于实现参照→焦点模式的层面不同。鉴于此,把图2所反映的认知动态性看作是现代汉语句法描写的重要维度更为恰当。

如果以上分析正确,我们可推测,石文提出的先秦汉语(2)向现代汉语(3a)(或从(4)到(5))的演变更可能是现代汉语侧重对图2的提取和激活模式编码的结果。或者说,现代汉语的句法构造更加强调认知动态性,而先秦汉语会像英语一样不要求这种认知特征和句法构造(即不同句法成分)的严格匹配关系。当然,这一推断还有赖于更多历时语言证据的支持,也需要认知语言学研究者和历时语言研究者的共同努力。

四、结语

构式语法理论引入国内已有20余年,对国内的汉语语法研究产生了重要影响,也出现了很多重要的研究成果(见张娟(2013)及张佳慧、吴长安(2018)的相关综述)。然而,遗憾的是,国内学界对于构式的语法本质这一个根本性问题还存在一些模糊的认识。以往的很多研究仅看到形义配对、整体语义不能由部分推出这两个标准便将某个语言单位定义为构式。我们当然不否定这些语言单位的构式地位,但需要追问的是: 1) 这些单位在心理上有无表征?2) 构式的标签能否给语法分析带来实质性洞见?

本文指出,尽管石文提出的超越具体构式的语言规律具有一定的价值,但“超级构式”这一概念及其作用并不是从心理表征的角度探讨其语法本质,似有违背构式语法精神的嫌疑。在认知语法提出的提取和激活模型的理论框架下,我们认为,“超级构式”背后的规律实际上体现了从参照到焦点的动态提取过程,是现代汉语认知动态性的一个非常好的体现。这可能也是现代汉语区别于先秦汉语的根本原因。同时,这也表明,从一般认知加工机制的角度来看待这样的结构规律既能取得更为深入的概括与解释,也符合认知语言学的基本理念。