西藏重要农业文化遗产保护的价值与实践研究

李国栋 张建伟

“农,天下之大本”。历史的车轮滚滚向前,世界各地的勤劳人民创造了种类多样且特色鲜明的传统农业文化遗产,形成了经济发展、社会进步与生态环境和谐统一的农业生态系统。各种形式的农业生态系统与各地区特殊的地理条件、自然景观、生物多样以及该地居民的生产技术和生活环境融为一体,不仅为人类提供了丰富的生产资料和生活服务,而且具有重要的历史价值和文化价值,深刻体现了人与自然共生互享的和谐进化过程。在农业生产中为了实现“高效”、“高产”的生产理念,过度使用化肥、农药,造成自然资源“透支”、水土环境恶化、生物多样性减少等问题。2002年,为了实现对人类文明中特有的优秀传统农耕技术、传统农具制作技术、传统农作物品种等的有效保护,避免农耕文化丧失,联合国粮农组织(FAO)提出了“全球重要农业文化遗产”(GIAHS)的概念,认为农村与自然环境在共同演化的动态过程中形成了独特的农业生态体系,这些体系实现了生产技术、生态景观、土地利用、生物多样的一体化,满足了当地人民的多元化需要和经济的可持续发展,是一种复合遗产,应建立全球重要的农业文化遗产保护体系,并在全球范围内得到认可和保护。我国作为传统农业大国,农耕文化源远流长,56个民族淳朴勤劳的劳动人民创造了灿若群星的农业文化并延续至今。2012年,我国正式启动“中国重要农业文化遗产保护”工程,在全国范围内开展农业文化遗产的挖掘、评选和保护工作。截至2021年11月,我国已分6批,发布了138项具有代表性的中国重要农业文化遗产,其中少数民族地区共有45项。藏族作为一个古老的民族,根据考古研究,早在5000—8000年前的旧石器晚期,其先民已经开始栽培青稞。7世纪中叶,吐蕃政权建立后西藏进入了真正的农业文明时期。历史典籍记载,雅砻王系第九代赞普布德贡杰时,“钻木为孔作轭犁,合二牛轭开荒原,导引湖水入沟泄,灌溉农田作种植。自斯以后,始有农事”。(1)索南坚赞:《西藏王统记》,刘立千译注,北京:民族出版社,2000年,第36页。《新唐书》载:“(吐蕃)其稼有小麦、青稞麦、荞麦、荳豆。”(2)欧阳修、宋祁:《新唐书·吐蕃传》,北京:中华书局,1975年,第6072页。勤劳智慧的藏民族在适应当地地理环境的过程中创造了独特的农业技术、生态景观以及民族文化,形成了中华民族农业生态系统大家庭中的一朵“奇葩”。2021年,农业农村部依据《重要农业文化遗产管理办法》,认定西藏地区的“西藏当雄高寒游牧系统”和“西藏乃东青稞种植系统”为中国重要农业文化遗产,可见国家对西藏地区农牧业发展的重视。本文拟通过对西藏地区农业文化遗产的介绍,阐述其保护的重要性,进而提出价值实现路径,以充分实现西藏农业文化遗产在经济效益、生态保护及文化传承方面的潜在价值。

一、概念辨析:何为农业文化遗产

“遗产”一词出自《后汉书·郭丹传》:“丹出典州郡,入为三公,而家无遗产,子孙困匮”,指逝者遗留下的财产,后演化为历史上遗留下来的精神财富和物质财富,如毛泽东在《中国革命和中国共产党》中所述“中华民族是一个有光荣的革命传统和优秀历史遗产的民族”的“遗产”内涵。遗产家族包括世界遗产、人类非物质文化遗产、工业遗产、全球重要农业文化遗产和世界灌溉工程遗产,(3)张灿强、吴良:《中国重要农业文化遗产:内涵再识、保护进展与难点突破》,《华中农业大学学报》2021年第1期,第151页。其中重要农业文化遗产是重要组成部分。中华民族自古以来是以农业为主的民族,农业文化是中华民族传统文化大版图中不可或缺的部分,植根于中华民族农业劳动的长期实践,蕴含了人与自然“系统—循环—再生”的一体化思想,体现在中华民族“天人合一”、“节用物力”、“中正平和”等哲学思想中,契合于国家所倡导的“文化生态共同体”理念。农业文化遗产是自然生态系统与人类社会系统相互作用产生的,是农业文明在现代社会的再现,是人类从事农业劳动所积累产生的蕴含科学、文化和历史价值的具有物质性和非物质性的综合价值体系。我国农业遗产相关研究始于20世纪中叶。1955年原农业部曾主持召开“整理祖国农业遗产座谈会”,对于农业文化遗产的内涵,专家学者们也各有己见。农史事业开创者之一万国鼎认为,“农业遗产既包括古代农业文献、考古发掘材料,也包括农民长期实践中积累的经验。”(4)王思明:《农业文化遗产的内涵及保护中应把握的八组关系》,《中国农业大学学报》2016年第2期,第105页。农史学家石声汉讨论了农业遗留作为农业遗产的可能性,并认为农业遗产可以分作具体实物和技术方法两大类。(5)石声汉:《中国农学遗产要略》,北京:农业出版社,1981年,第5页。王思明、李明认为,“农业文化遗产是人类文化遗产的重要组成部分,是历史、科学和人文价值的综合体”。(6)王思明、李明:《中国农业文化遗产研究》第1卷,北京:中国农业科学技术出版社,2015年,第7页。民俗学者苑利认为,农业文化遗产从狭义上看是人类在农业劳动过程中创造并保存至今的生产经验,从广义上看是指人类在农业生产历史过程中创造并保存至今的农业生产经验和农业生活经验的总和。(7)苑利:《农业文化遗产保护与我们所需注意的几个问题》,《农业考古》2006年第6期,第168页。闵庆文、孙业红认为,农业文化遗产是集自然遗产、文化遗产与非物质文化遗产特征于一身的复合性遗产。(8)闵庆文、孙业红:《农业文化遗产的概念、特点与保护要求》,《资源科学》2009年第6期,第916页。

以上可见,对于农业文化遗产的概念和定义虽不尽相同,但内涵有一定的一致性,均认为农业文化遗产是在与区域环境协同进化的过程中形成的,植根于特定环境土壤,并具有“活态性”、“系统性”、“适应性”等特征,且包含技术、仪式、生态、制度等内容的复合农业生产系统。因此,本文认为,农业文化遗产是人类在从事农耕劳动和生产过程中积累的包含知识、技术、景观、文化、生态等具有价值的活态物质遗产和非物质遗产。

二、价值论证:为何保护与利用

随着乡村振兴战略的不断推进和深入实施,农业文化遗产所蕴含的时代价值逐渐凸显。农业文化遗产作为人类活动的活态信息载体,不仅承载着中华民族的生存智慧,而且蕴含着人与自然循环永续的相依共存精神。目前,西藏已有两项农业文化遗产项目入选全国重要农业文化遗产名录,保护和传承好西藏重要文化遗产,充分发挥其农业属性和历史文化属性,不仅对延续我国优秀农耕文化“火种”有着重要意义,而且也是践行生态文明建设的生动写照。

(一)西藏重要农业文化遗产简介

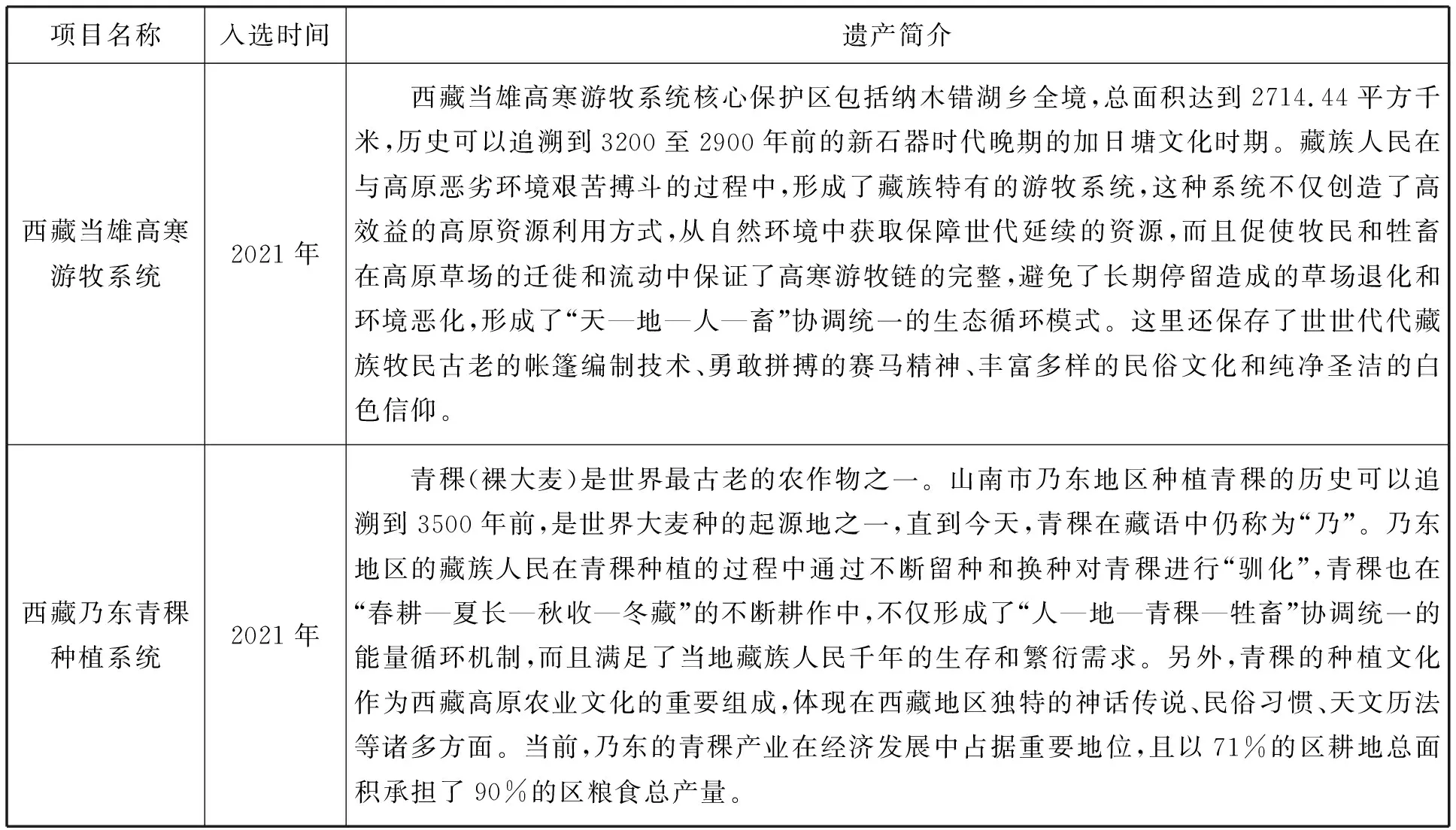

西藏农业文化遗产是西藏传统农牧业的“记忆留存”。2020年6月,中国农业博物馆联合西南大学组成的考察组赴西藏自治区考察“林芝藏猪传统养殖系统”、“山南市乃东区西藏第一块农田文化系统”、“拉萨市尼木县藏香用柏树文化系统”、“拉萨市当雄县游牧文化系统”等拟申报中国重要农业文化遗产的项目,并提出建设性意见和建议。截至2021年,西藏地区共有“西藏当雄高寒游牧系统”和“西藏乃东青稞种植系统”两项农业文化遗产入选中国重要农业文化遗产名录,实现了西藏地区重要农业文化遗产项目零的突破(见表1)。

表1: 西藏重要农业文化遗产

(二)西藏重要农业文化遗产的潜在价值

农业文化遗产包含某一区域特定农业文化系统的传统技术、文化历史、自然景观、多样物种等具有重要功能与价值的要素和资源,蕴含着不可估量的物质财富和文化宝库。西藏农牧业文化发展历史十分悠久,各类农业文化资源相当丰富,价值体系也呈现出多元化特征。下文重点从经济价值、文化价值、生态价值和社会价值四方面对西藏重要农业文化遗产的潜在价值进行分析。

1.经济价值是西藏重要农业文化遗产的基本价值

生活在青藏高原的藏族人民已然与当地自然环境形成了生存共同体。高寒高海拔的青藏高原作为藏族先民长久的栖息地,为当地人民直接或间接地提供了生产和生活所必需的生计安全、物质保障和文化服务,是藏民族发展和西藏人民生存的必要条件。另外,西藏人民通过生产资料和生活物资的生产、分配、流通、消费等环节保证了自身生存的同时又在有目的地改造自然,形成了符合西藏地区且独有的生产技术和文化习俗,是西藏农业文化遗产不可缺少的创造者和守护者。2021年,西藏地区生产总值达到2080.17亿元,农村居民人均可支配收入16935元,农牧业的发展在其中起到不可忽视的作用。如今,农作物播种面积达到274.20千公顷,其中青稞面积140.71千公顷,占比51.3%。另外,牦牛的存栏总数达到657.06万头,不仅创建了藏北牦牛肉、奇圣牦牛肉、阿佳牦牛肉等10多个牦牛肉西藏品牌,而且开发了牦牛肉酱、牦牛骨髓粉、牦牛角梳子等以牦牛为原料的加工产品,形成了产业化发展。在政府的推动下,西藏农牧业的大力发展让西藏人民的肚子饱了,钱包鼓了,生活也越来越好了。

2.文化价值是西藏重要农业文化遗产的根本价值

西藏独特的气候环境不仅创造了悠久的农牧业发展历史,而且造就了符合西藏特点的农牧区文化,且农牧业的发展与当地历史文化紧密联系,呈现出农牧业遗产与农牧区文化互生共有的特点,赋予了西藏农业文化遗产丰富、独特且神秘的文化内涵。主要体现在两个方面:一是西藏农牧业的发展历史和演变过程从未中断,从《白史》《贤者喜宴》和《吐蕃金石录》等著作中可以得知,西藏自古以来自称或他称的“蕃吉域”、“蕃巴”和“吐蕃”等词语中的“蕃”均与农业有关,而高海拔从事牧业的地方称为“卓”,而且在农牧业生产过程中产生的技艺、工具、遗迹等延续至今,成为西藏农牧业文化的载体。二是西藏地区农牧业的发展伴随当地区域文化的发展,并衍生出与农牧业相关的历史文化和民俗活动。例如为了庆祝七八月份青稞成熟,会举行“望果节”,这是青稞文化的重要符号,届时家家扶老携幼,载歌载舞,各地还会举行赛马、摔跤、投石等比赛,期间还有苯教师、佛教僧侣的宗教礼仪活动,形成了特有的文化共生现象。另外,西藏的宗教文化、饮食文化、民俗文化、服饰文化等均有农牧业生产的影子。因此,西藏农业文化遗产对于研究西藏历史文化具有重要价值。

3.生态价值是西藏重要农业文化遗产的核心价值

2021年,习近平总书记在西藏考察时指出:“保护好西藏生态环境,利在千秋、泽被天下”。 西藏地区作为青藏高原的主体,被称为地球第三极,不仅是我国重要的生态安全屏障,而且是南亚、东南亚地区主要的“江河源”、“生态源”以及东半球气候的“启动器”和“调节区”。西藏农业文化遗产是农牧业不断适应自然环境的结果,树木植物在千百年来不断驯化和适应的过程中逐渐与西藏地区人民的生产生活方式以及生态系统实现了有机平衡,不仅起到涵养水源、保持水土、保证生物多样性、调节气候以及维持生态系统稳定的作用,而且已经适应于西藏地区耕作和游牧的生产方式,形成了“天—地—人—物”四位一体、互利共生的生态循环系统,在满足西藏地区农牧业发展的同时,也能够对当地生态系统有一定的保护作用,为发展绿色农牧业、生态农牧业提供了宝贵的经验。例如,西藏传统农业在恢复地力方面,除了采用卧畜积肥以及休耕恢复的方式,还随着藏族先民对大自然认识的加深,逐渐从传统的依赖于大自然进行刀耕火种的撂荒农作,到发现弃用耕地再利用收成更好进而采用的休闲农作,再到轮作农作制和混作制,都体现了千百年来藏族先民在耕作过程中探索自然、顺应自然,尊重自然的人与自然和谐相处理念。

4.社会价值是西藏重要农业文化遗产的首要价值

西藏农业文化遗产的保护不仅能够传承历史文化、保护生态环境和满足当地人民多元化的物质和精神需求,而且在维护社会稳定、促进社会发展两方面也起着重要作用。一方面,西藏农业文化遗产可以维护社会稳定。西藏传统农牧业社会是具有“乡土味”的人情社会,藏族人民的生产生活在一定的区域范围内,于经济交往过程中形成了交换、互助、互惠的社会网络关系,此种网络社会能够很大程度提高社会凝聚力。另外,长期的人与人交往过程中约定俗成的村规民约、民间组织和水土资源管理经验不仅可以起到管理和教化的作用,而且能够帮助农牧区合理分配和有效利用有限的生产资料和生活资源,保障了农牧区社会发展的长期稳定。另一方面,西藏农业文化遗产可以促进社会发展。西藏农业文化遗产对于推动农牧区建设、乡村振兴和社会和谐具有重要作用,在农业文化遗产保护的同时,发展西藏生态农牧业、乡村文化旅游等项目,不仅能够提高农牧业生产群体的整体收入,而且可以吸引农牧区劳动力回流反哺农牧区,提高农牧区的生产力水平,进而更好地促进农牧区基层社会治理。因此,西藏重要文化遗产蕴藏的社会和谐因素具有造福现代社会和全人类的不可替代的价值。

(三)西藏重要农业文化遗产保护的必要性

受全球工业化、机械化、城市化的影响,现代化的生产工具、生产理念、生产手段不断普及,正在慢慢削弱传统农业运作体系和农业生产模式。首先,工业生产模式在农业生产中的应用,打破了传统农业生产过程中用地养地、精耕细作、循环利用的可持续生产模式,为了追求高产和高效益而大量使用农药、化肥、除草剂等化工制品,认为“大水、大肥、大药”的“化工农业”可以解决一切农业产量问题,造成大量土地酸碱度失衡、土地硬化、地力下降等问题,不仅导致“种养”链条断裂,“透支”了自然环境,造成生物多样性减少,而且土壤中有毒物质超标也在影响人们的健康。其次,随着城市化的发展和城镇化的推进,一方面很多年轻人为了追求更高质量的生活而离开农村,不再从事农业生产工作,造成大量传统的农业经验和技艺无以传承。另一方面,不少地方进行新农村建设,而大搞“农民上楼”、“拆村并居”,不断拆除老宅、祠堂、牌坊、戏台等旧建筑,不仅使农业社会的乡土性被打破,传统农业文化渐渐消失,而且导致代表农业文明的“耧犁水车镰刀锄、石磨碾盘杈耙锹”等传统农具被丢弃,大量农业文化遗产在不知不觉中慢慢消失。最后,农业文化遗产串联着人类生产的过去、现在和未来,而随着农村人口“老龄化”以及劳动力的大量流失,农业文化的本体也将遭受破坏,民间艺术和传统技艺也无人继承。2018年5月,文化和旅游部公布的第五批国家级非物质文化遗产代表性项目传承人共1082人,平均年龄63.29岁,40岁以下仅7人。(9)王莹:《第五批国家级非遗传承人公布平均年龄63.29岁》,www.xinhuanet.com/politics/2018-05/17/c_129874567.htm,访问日期:2022年7月14日。因此,农业文化遗产的保护不仅关乎人类未来,也是自然多样性的保证。

西藏农业文化遗产是藏族先民在农牧业生产过程中集体智慧的结晶,是尊重和顺应自然规律、保持西藏高原生物多样性以及生态系统稳定的基础,是维持西藏文化有效传承的保障。西藏作为世界“最后一片净土”,农业文化遗产资源十分丰富且分散在各个模块体系,比如“藏东南峡谷地区农林牧复合系统、藏北高原草原游牧系统、山南河谷地区青稞种植系统、林芝地区传统森林经营系统、芒康古盐井”,等等。(10)闵庆文:《我国少数民族地区的重要农业文化遗产及其发掘与保护》,《原生态民族文化学刊》2020年第3期,第126页。虽然2021年农业农村部对西藏地区农业文化遗产进行了认定,并且已有两项入选国家重要农业文化遗产名录,但是西藏自治区还未形成自己的农业文化遗产体系。因此,为了有效保护西藏地区农业文化遗产,充分发挥农业文化遗产的价值,保证西藏农业文化的有效传承,亟需采取相应措施。

三、实践指向:如何保护与利用

西藏重要农业文化遗产是中华民族多元文化体系中的重要内容,是西藏历史文化中的重要组成部分,对传承我国优秀传统农业文化和保存西藏农牧业生产智慧具有不可替代的作用。根据“全球重要农业文化遗产”相关保护要求,农业文化遗产的保护包括对自然环境、社会生产和历史文化的保护,强调保护中要注重农业文化遗产的整体性、多样性和复合性,在保护方式上要以尊重农业客观发展规律为前提。目前,西藏农业文化遗产保护和利用还处于起步阶段和探索阶段,需要从保护体系建设、内生价值提升和历史传承发展等角度推动西藏农业文化遗产创新性发展,让西藏重要农业文化遗产“活”起来。

(一)以点带面,建立西藏重要农业文化遗产保护体系

虽然在全球范围内已经建立起了农业文化遗产保护体系,但是由于各地方对农业文化遗产保护工作认识不足、内容尚未理顺,存在归属不明、管理不清、目标不一等问题,容易造成农业文化遗产保护方面的缺失和空白,不利于农业文化遗产的保护和价值的有效实现。西藏地区农业文化遗产资源丰富、类型多样,功能多种,并且生态系统比较脆弱,还未形成西藏重要农业文化遗产保护矩阵。因此,要构建起西藏农业文化遗产保护体系。首先,西藏自治区要建立健全农业文化遗产保护方面的法律法规,研究制定《农业文化遗产管理办法》《农牧业文化保护条例》《传统手工艺保护条例》等管理办法和保护条例,同时围绕农牧业文化保护,探索与之相关的农业景观权、文化传承权等权利体系。(11)王方晗:《中国农业文化遗产生产保护中的遗产运营与遗产增值》,《山东社会科学》2022年第7期,第54页。其次,做好农业文化遗产保护规划,依据文化遗产的特点和功能,明确不同类型西藏农业文化遗产的地位和发展方向,并将遗产地划分为核心区、缓冲区和实验区,此举不仅有利于监督管理的针对性,而且为后期的发展和利用提供了方向。最后,政府牵头,多部门配合,在全区范围内对农业文化遗产进行普查,建立农业文化遗产名录,根据环境景观类型、分布情况、保护现状等进行分等级、有差别的分类登记。同时理顺各职能部门之间的关系,明确主体责任,在农业文化遗产“大保护”的原则下充分挖掘和发挥农业文化遗产的价值,探索符合西藏特点的农业文化遗产管理、保护和利用模式。

(二)打造招牌,提升西藏重要农业文化遗产内生价值

农业文化遗产是重要的区域资源,与土地资源、人力资源、文化资源等一样具有稀缺性和增值性。西藏农业文化遗产中包含的农牧产品、生态景观、农耕遗址等特有的资源只有通过开发运营才能转化为现实生产力,实现“文化力”向“经济力”的转变。(12)王方晗:《中国农业文化遗产生产保护中的遗产运营与遗产增值》,第53页。首先,对西藏农牧产品的价值开发。西藏地区的青稞和牦牛肉不仅具有地域特征而且是富含西藏特色文化的特殊产品,应实现对其价值的开发。一方面,从营养成分阐述其食用价值,突出高原生态农牧产品绿色、安全、有机、无公害的特点,打造“遗产+生态+特色农牧产品”的经济增值模式;另一方面,在产品包装上打上“农业文化遗产产品”字样,突出农牧产品的文化属性,以西藏农牧业发展的历史、文化为“亮点”打造“传统农牧业文化+博物馆”的文化增值模式。其次,西藏农业文化遗产的独特文化魅力吸引着世界各地大量游客,成为西藏旅游的重要“卖点”,这是其文化价值和生态价值的重要体现。因此,西藏可以开发富有西藏特色文化的手工艺品、土特产、旅游食品等,打造“遗产+文化+旅游”的生态旅游增值模式,进而提升旅游产品的价值。最后,西藏农业文化遗产的区域特征明显,历史、景观、民俗等丰富且独特,因此,作为世界旅游目的地的西藏可以通过打造“遗产+农场+展馆”的沉浸式复合体验增值模式,打造出属于西藏特色的农业文化遗产“招牌”。

(三)弘扬传统,推进西藏重要农业文化遗产有效传承

我国自古以来讲求“耕读传家”、“读书济世”。西藏重要农业文化遗产凝结着藏族人民的智慧、信仰和历史,其“源头活水”是西藏地区传统的农耕方式和游牧习惯。要推进西藏农业文化遗产的有效传承,需要在西藏农牧业发展的过程中对传统农业文化“去粗取精”,存留和发扬优秀的、醇厚的、活态的传统生产生活方式和民俗艺术,此举对西藏乡村文化的塑造具有重要意义,是其社会价值的具体实现。首先,提升西藏人民对于农业文化遗产的认知度,一方面可以在西藏自治区各级各类博物馆设立以农业文化遗产为主题的展馆,介绍西藏农业文化遗产的发展历史、文化内涵以及功能价值,而且要成立宣传队并走进社区举办相关宣传讲座和专题活动,让社区群众了解农业文化遗产的相关知识;另一方面,通过与西藏大学、西藏民族大学、西藏农牧学院等高校合作,开发相关课程并融入课程教学中,形成对西藏农业文化遗产的整体认识。其次,借助媒体资源以“见人、见物、见生活”的理念对西藏农业文化遗产的精神维度进行传播和构建,使西藏农业文化精髓深入人心。通过政府间合作举办具有影响力的“一带一路”沿线农业文化遗产交流活动和论坛,提升文化传播的深度和广度,以此不断扩大国内影响力。另外,遗产管理部门应与教科频道、考古部门等进行深入合作,研究开发系列纪录片,延伸国际影响力。最后,以科技手段激活西藏重要农业文化遗产。借助科技手段不仅可以提升农业文化遗产的传播力和感染力,而且能够赋予其新的生命。通过科技手段恢复和还原西藏重要农业文化遗产的真实情况,剖析背后的文化历史,真正让西藏农业文化遗产从“养在深闺人未识”到“飞入寻常百姓家”。

西藏重要农业文化遗产是中华民族农业文化的重要组成部分,是西藏农业文化的“活化石”,是西藏人民世世代代在生产活动和生活实践中的历史积淀,是藏族群体价值观念、精神气质和伦理道德的重要载体。目前,西藏农业文化遗产的数量还比较少,还需要从资金、人才等方面加以支持。另外,农业文化遗产价值的挖掘,需要从农业文化遗产与经济发展、社会效益、文化重构等方面进行反思,发挥优势资源的禀赋,加强资源的整合,使其更加贴合社会的需要、人民的需求。西藏重要农业文化遗产的良性循环发展不仅能促进整个西藏文化遗产的有效保护,而且在维持西藏生态系统多样性、提升人民生活水平和促进地区经济发展方面都具有重要贡献。总之,正如习近平总书记所说,要“坚持创造性转化、创新性发展,不断铸就中华文化新辉煌”。(13)习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,本书编写组编著:《党的十九大报告辅导读本》,北京:人民出版社,2017年,第41页。