易地搬迁脱贫农户需求层次跟踪研究:缺失、聚拢与代际寄托*

——以西南边疆民族地区为例证

刘亚娟

一、引言

当前,易地搬迁农户在物质层面已经完成由贫困户向脱贫户的转变,实现了摆脱绝对贫困的目标。然而,若要促使脱贫农户实现可持续、高质量稳定脱贫,作为内核性驱动因素的内生动力是关键所在。那么,这些易地搬迁脱贫农户的内在需求究竟处于什么样的层次,目前外界知之甚少。

梳理国内相关文献,发现与搬迁农户相关的研究成果丰硕。主要有以下三类:一是搬迁农户社会融入研究。移民搬迁导致移民社会关系网络中断、移民生产劳动受阻、新的生活环境适应度降低、文化心理冲突等不良反应随之出现。(1)李芬、风笑天:《乡镇移民安置与社会网络支持》,《城市问题》2003年第5期,第60—63页。需要通过多维空间的形塑与协调,构建移民社区共同体,才能使移民真正融入新社区。(2)郑娜娜、许佳君:《易地搬迁移民社区的空间再造与社会融入——基于陕西省西乡县的田野考察》,《南京农业大学学报》2019年第1期,第58—68页。然而,户主年龄在65岁以上、未上过学、家庭抚养比在75%及以上、劳动力数量在6个及以上的家庭,未来最容易陷入贫困。(3)刘明月、冯晓龙、汪三贵:《易地扶贫搬迁农户的贫困脆弱性研究》,《农村经济》2019年第3期,第64—72页。二是搬迁农户潜在风险研究。集中安置的易地搬迁农户面临经营农业的距离障碍,可能导致承包地种植收益的无形价值损失。(4)梅淑元:《易地扶贫搬迁农户农地处置:方式选择与制度约束——基于理性选择理论》,《农村经济》2019年第8期,第34—41页。农户的就业能力受信息素养、人力资本、适应能力、就业认同和社会资本的影响。(5)汪磊、汪霞:《易地扶贫搬迁农户就业能力评价研究:以贵州省为例》,《北方民族大学学报》2020年第3期,132—138页。搬迁户在就业发展和社会参与等方面的福利状况降低,(6)高博发、李聪、李树茁等:《生态脆弱地区易地扶贫搬迁农户福利状况及影响因素研究》,《干早区资源与环境》2020年第8期,第88—95页。部分移民甚至面临再次陷入贫困的潜在风险。三是搬迁农户生计发展研究。搬迁农户生计资本中自然资本条件有限、物质资本基础薄弱、社会资本存量欠缺、人力资本水平较低、金融资本存量不足,(7)李东:《精准扶贫中易地搬迁贫困户可持续生计研究》,硕士学位论文,西安理工大学,2019年。需要持续通过教育、医疗卫生等措施增强文化素养和健康水平,同时提供便利的金融服务与税收优惠政策,支撑搬迁人口非农策略的可持续发展,实现长期稳定脱贫。(8)王君涵、李文、冷淦潇等:《易地扶贫搬迁对贫困户生计资本和生计策略的影响——基于8省16县的3期微观数据分析》,《中国人口·资源与环境》2020年第10期,第143—153页。

国外关于扶贫移民相应的研究多表述为生态移民,目前被国内研究借鉴较多的有以下两类:其一是可持续生计理论及模型构建,Chambers和Conway较为系统地研究了可持续生计思想,把能力作为重要因素引入分析框架,指出可持续生计包括能力、储备资产、资源、需求权、享有权和行为活动诸要素。(9)Robert Chambers and Gordon R.Conway,Sustainable rural livelihoods:Practical concepts for the 21st century,Brighton:IDS Discussion Paper 296,Institute of Development Studies,1992.随后,英国国际发展机构(DFID)在联合国开发计划署等机构研究的基础上,于2000年开发出被后来广泛应用的可持续生计(SLA)模型。(10)DFID,Sustainable livelihoods Guidance Sheets,Department for International Development,2000.其二是移民后续发展研究,人力资本归因论指出,搬迁移民后续发展中的社会融入是新的人力资本与社会能力的获得过程,(11)Josiane Junger-Tas,“Ethnic minorities,social integration and crime”,European Journal on Criminal Policy and Research,2001,pp.5-29.且与个体教育水平正相关。(12)Robert Wuthnow and Conrad Hackett,“The Social Integration of Practitioners of Non-Western Religions in the United States”,Journal for the Scientific Study of Religion,No.4 2003,pp.651-667.社会资本归因论认为,移民的社会资本与社会网络对其融入新生活有支持作用。(13)Dirk Jacobs and Jean Tillie,“Introduction:Social Capital and Political Integration of Migrants”,Journal of Ethnic and Migration Studies,No.3 2004,pp.419-427.制度归因论强调制度政策(社会保障与救助、子女教育、宗教信仰等)对移民后续发展的影响。(14)Rinus Penninx,“Integration of migrants:economic,social,cultural and political dimensions”,European Population Forum 2004,Population Challenges and Policy Responses,pp.137-151.

回顾文献,发现针对移民搬迁的既有研究成果颇为丰富。就国内研究来看,围绕易地扶贫搬迁农户呈现出“从外向内解读式”的主观性研究较多,把易地扶贫搬迁农户作为一个政策主导而进行搬迁的独特群体,挖掘其内在需求的实证性研究相对较少。而国外的相关研究成果受社会制度、文化背景的约束,更多是给国内的研究提供理论框架和研究启示。基于此,本文选择易地扶贫搬迁农户数量庞大的西南民族地区,深入调查集中搬迁安置农户在场域重构情况下的生活、生产状况及其内心感受和真实诉求,跟踪探索该群体的需求层次整体状况,以期为相关部门有效、精准开展搬迁农户后续帮扶工作提供对策建议,同时为易地搬迁农户主动融入新生活提供借鉴参考。

二、理论依据和调研情况

行为科学是以人的行为及其产生的原因作为研究对象,主要从人的需要、欲望、动机、目的等角度研究人的行为规律,并借助这种规律性来预测和调控人的行为,以实现提高工作效率、达成组织目标的目的,其中马斯洛需求层次理论使用较为广泛。该理论认为,个体行为是由动机所支配,动机又是由需求所引发,需求是个体行为的原动力。运用该理论对易地搬迁脱贫农户的需求状况进行调研,能够客观地解释易地搬迁脱贫农户的真实诉求和实际状况,为有针对性地引导其稳定脱贫提供理论依据。

(一)马斯洛需求层次理论

1943年,马斯洛在《心理学周报》第50期发表《人的激励理论》一文,将人的需求由低到高分为生理、安全、爱和归属、尊重和自我实现五个基本需求等级。(15)马斯洛:《人的激励理论》,《心理学周报》1943年第50期,第370—396页。最低等级是生理需求,是指人本身生存最基本的衣食住行等需求;第二等级是安全需求,是指有关免除危险和威胁的各种需求,包括环境安全、职业安全、人身安全和心理安全;第三等级是爱和归属需求,是指从其他个体获得友爱和帮助,获得某一集体的承认,有归属感,包括同家属、朋友、同事之间的互动交往;第四等级是地位或受人尊重的需求,是指能够得到其他个体的承认和尊重等,包括自尊心、自信心等;第五等级是自我实现的需求,也是最高等级的需求,包括个体能力、成就和名誉等。

马斯洛需求层次理论认为:人是一种不断产生需求的高级动物。在不同阶段,最占优势的需求将垄断个体意识,并倾向性地组织和充实个体有机体的各种能力;与此同时,不占优势的需求强度则会逐渐消失,甚至被遗忘或否认。但是,当一种需求得到充分满足时,下一个占优势的(“较高级的”)需求就会出现,转而支配意识活动并且成为将行为组织起来的中心,这是因为已被满足的需求已经不再是积极的激励因素。生理、安全、爱和归属、自尊需要得到满足的个体被认为属于基本满足的个体,在这些个体身上,有希望看到最充分和最旺盛的创造力。但也有一些例外,有一些个体的志向水平可能永远处于压低或者压抑状态,也就是说,不占优势的目标可能失去,并且可能永远消失。可能存在的结果之一是,在很低的生活水平上度日(如长期失业)的个体,可能在余生中继续仅仅满足于获取足够的食物,进而在相对固定的社会条件下有可能会永远失去层次系统中较高层次的需求。

(二)调研情况

本研究采用类型随机抽样方法,以半开放问卷和深度访谈两种方式开展调查研究,以研究样本(被调查者)回答问题的数据为基础推断总体状况。调查工作于2021年4月下旬开始,持续到2022年3月下旬结束,历时12个月。

1.调研区域

本研究选取广西、云南、西藏3省(自治区)为调研区域,一则因其自然环境复杂,既有喀斯特岩溶地质、又有世界海拔最高的高原地形,同时还有雪山、沼泽等复杂地质地貌,均为不适宜人居区域,易地扶贫搬迁任务繁重;二则这些地区世居少数民族众多,其中广西11个,云南25个,西藏除藏族、门巴族、珞巴族外,还有未识别民族成分的僜人、夏尔巴人,维护民族团结和实现各民族共同繁荣的任务艰巨;三则3省(自治区)是我国《“十三五”易地扶贫搬迁规划》中整村(屯)搬迁,集中安置的重点区域,在政策扶持下实现“搬得出”后,面临着“稳得住、能致富”的稳定脱贫问题。

2.调研内容

本文根据研究目标,将脱贫农户需求层次确定为主要调研内容。依据经典的马斯洛需求层次理论,确定脱贫农户需求层次的5项一级指标和14项二级指标。再通过与民族地区发展和改革委员会、乡村振兴局、乡镇主要领导(乡镇党委书记和乡镇长)以及驻村第一书记等人员的深度访谈,提炼出适合民族地区需求层次的具体指标和常用表述,最终将脱贫农户需求层次细化为25项三级指标(见表1)。

表1: 研究变量测度指标

三、研究发现

本研究数据来源于广西、云南、西藏3省(自治区)6市(自治州)12县(自治县)24个易地扶贫搬迁安置社区(安置点)的田野调查和深度访谈,收集到1193份问卷,有效问卷1112份,有效问卷占回收问卷的比率为93.2%。结合研究需要,在进行数据分析时,本研究按照调研区域的样本量分离出相应比例的案例样本用于小样本测试,总共分离出77份调研问卷,将其余的1035份问卷用于实证分析,这些拟用于实证分析的问卷占回收问卷总数的86.76%。

(一)问卷分析

将受调查者的人口学基本特征分为不受个体控制、部分受个体控制、受个体控制三类(见表2),从中可以发现:不受个体控制的特征包括性别、民族、年龄、原居住地特征4项。就受调查者的性别特征来看,男性480人,占整体受调查者的46.4%;女性555人,占比53.6%。就受调查者所属民族来看,汉族51人,占比4.9%;壮族239人,占比23.1%;苗族126人,占比12.2%;瑶族166人,占比16.0%;藏族235人,占比22.7%;土族7人,占比0.7%;水族6人,占比0.6%;彝族80人,占比7.7%;侗族28人,占比2.7%;仫佬族25人,占比2.4%;毛南族72人,占比7.0%。就受调查者年龄特征来看,14—19岁17人,占比1.6%;20—49岁638人,占比61.6%;50—59岁288人,占比27.8%;60岁以上92人,占比8.9%。就原居住地特征来看,山地(含石山地)497人,占比48%;坡地488人,占比47.1%;沙漠(地)4人,占比0.4%;山丘27人,占比2.6%;雪山9人,占比0.9%;平地3人,占比0.3%;沼泽(含草滩、草地)7人,占比0.7%。

表2: 调研对象特征的描述性统计结果

部分受个体控制的特征包括婚姻状况、健康状况2项。就受调查者婚姻情况来看,未婚者66人,占比6.4%;已婚者916人,占比88.5%;离异10人,占比1.0%;丧偶43人,占比4.2%。就受调查者健康状况来看,良好533人,占比51.5%;一般399人,占比38.6%;较差103人,占比10.0%。

受个体控制的特征包括政治面貌和受教育水平2项。就受调查者政治面貌来看,党员125人,占比12.1%;群众910人,占比87.9%。就受调查者的受教育水平来看,未上过学的140人,占比13.5%;小学497人,占比48.0%;初中343人,占比33.1%;高中或中专43人,占比4.2%;大专及以上12人,占比1.2%。

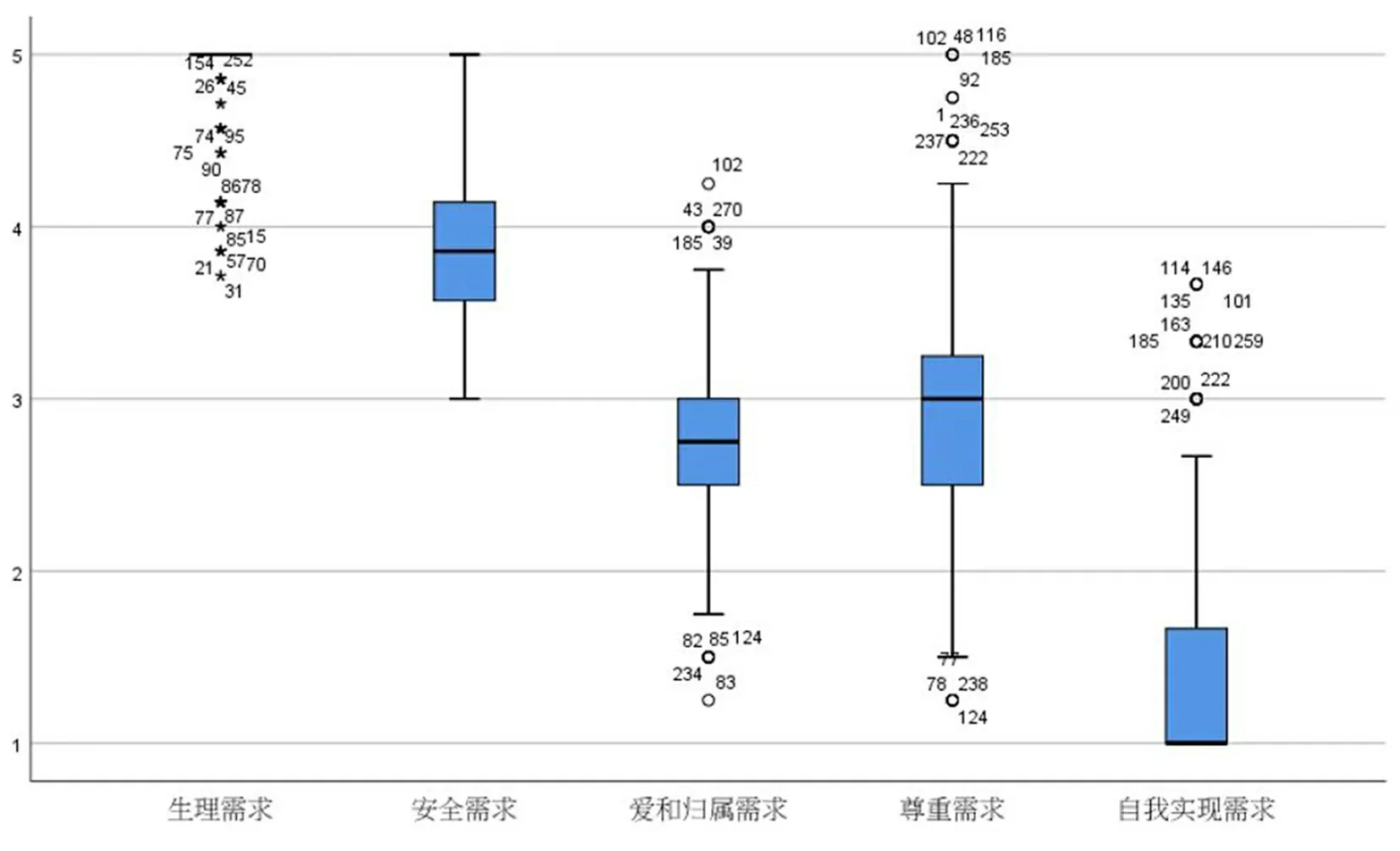

针对受调查对象需求层次进行图形分析,以箱线图形式(见图1)进行直观呈现,结果发现,生理需求的中位数为5,离散值极端最低值为3.71,大于需求层次一般程度,接近于基本满足。

图1:脱贫农户需求层次箱线图

安全需求中位数为3.86,最小值为3,表明安全需求达到一般水平。爱和归属需求呈正态分布,整体满足程度低于一般水平。尊重需求中位数为3,满足程度一般,非正态,呈左偏分布。自我实现需求中位数为1,对应于严重缺失。

(二)访谈分析

由表2的描述性统计分析可知,本研究中接受调研的对象普遍文化程度较低,未上过学和小学文化水平者合起来占比75%,其中填写小学文化程度者多数并未读完小学,对于以汉字形式呈现的调查问卷不能完全看懂。同时,部分少数民族群众不认识汉字,既不会书写汉字,也听不懂汉语。为此,在实施调研过程中,对藏族群众的调查和访谈必须依靠能听得懂藏语,又理解藏族生活的当地翻译才能开展工作。这些客观情况对于调研工作进度有很大影响。但令人感动的是,受调受访对象都非常配合调研工作,甚至会因为自己不认识汉字而表现出歉意,尽量使用更多的肢体语言和面部表情去表达自己内心的真实想法,为课题组提供了宝贵的访谈资料。

广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县新民社区一名男性受访对象谈到自我实现需求时,坦诚告白:

也还是想学技术,但我文化程度低,初中没读完,都快50岁了,太复杂的技术也学不懂。学些简单的技术,能挣钱养家糊口就行。搬出来后,基本不在田里做工了,但家里几口人还是要吃饭,总得想办法挣些钱。不会想着自己还能有大的出息,就是在这里(指安置点)小孩读书方便些,以后能有出息些。

云南省文山壮族苗族自治州马关县幸福社区一名小学未毕业的女性受访对象在扶贫车间一边做工一边接受访谈:

我原本就会一些缝纫技术,扶贫车间招工,我就过来了,这里收入不是很高,但离家里近,能照顾得上。孩子都出去打工了,我每天早早就来车间了,晚上也回去得晚,这里是计件工资。就是趁着现在还能挣钱,多干些活,将来老了干不动了能有饭吃。

不会想自己能干成啥大事,孩子也有他们的想法,(孩子)大了,我们也管不了(孩子)了。就是想让孩子以后比我们强,现在政策好,外面机会也多,(孩子)应该能比我们强。

西藏自治区山南市森布日安置点一名从那曲市极高海拔地区搬迁来的男性受访对象,是一名中共党员,也是一名村干部,会说一些简单的汉语,在藏语翻译的帮助下,针对自我实现需求,笔者获取到一些信息:

“我们原来生活的那曲海拔高,过去以放牧为主。我去过青海,也去过其他省市,做过生意,还是想回来,离不开酥油茶”、“没读过书,不太认识汉字,会说一些汉语。现在学校里(老师)教孩子藏语、汉语、英语,这些都有”、“我现在也和大家一起做些抹灰、绿化的工作,这些都是有师傅(教的),挺好的,我们这里挺好的”、“以后就这样,没有想更多,挺好的”。

分析受访对象的自我告白发现,在易地扶贫搬迁农户内心深处,自己平生所有的努力都是围绕“养家糊口”、“吃饭”、“酥油茶”这样一些最基本的生理需求展开,对其他的事物关注度不高。如果没有政策推动,易地扶贫搬迁农户很少会考虑自己要从祖辈生活的场域中搬迁出去,他们淳朴地认为祖辈能生活的地方自己没有必要离开,只要自己孝敬老人、养育子女,自然会受到亲友乡邻的尊重,对自我实现需求并没有明确的认识。具体来讲,呈现以下特点:

1.生理需求处于核心位置,基本得到满足

包括“两不愁三保障”在内的衣食住行等满足个体维持生命生活的最基本保障,是农户摆脱绝对贫困的最低标准,是政府集中所有力量保护的脱贫农户的最基本需求。从外部因素来讲,脱贫农户最低层次的生理需求受政府兜底政策支撑;从内部因素来讲,是脱贫农户极力呵护并期望能长久得到满足的最基本需求。

2.安全需求基本得到满足,生活来源成为持续关注点

脱贫攻坚顺利收官后,易地搬迁农户的生存生活环境、人身安全得到了极大改善。分析访谈资料发现,绝大多数受访对象认为,搬迁到安置点以后,地质灾害相较于以前有很大改观,其次是气象灾害大幅度降低,人身安全程度也大幅度提升。但是因为生产方式相较于以前变化较大,搬迁后移民的就业质量有不同程度的下降,尤其对男性及年龄较大的移民就业质量负面影响更大。(16)张会萍、罗媛月:《易地扶贫搬迁的促就业效果研究——基于劳动力非农转移和就业质量的双重视角》,《中国人口科学》2021年第2期,第13—25页。就业渠道少、土地流转比例低以及适应新产业困难,(17)谢大伟、张诺、苏颖等:《深度贫困地区易地扶贫搬迁产业发展模式及制约因素分析——以新疆南疆三地州为例》,《干旱区地理》2020年第5期,第1401—1408页。易地搬迁脱贫农户的整体就业状况处于不充分的间歇性状态,由此导致农户总是担心生活来源不够稳定。尤其在以畜牧业为传统产业的少数民族地区,随着移民补偿政策的到期,移民获得可持续收入的不确定性增加。(18)束锡红、聂君、樊晔:《三江源藏族生态移民社会融入实证研究——以青海省泽库县和日村为个案》,《中南民族大学学报》2017年第4期,第38—43页。有相当部分受访对象认为,搬迁到安置点后,比以前的生活环境好,但对于今后的生活来源,心里没有着落。

3.爱和归属需求处于重塑状态

农户自己切身体会到的情感依托和社会归属,包括同家属、朋友、同事之间的互动交往。世界银行研究移民政策的学者迈克尔·M·尼塞指出,非自愿搬迁会扰乱现存社会结构,致使社区分解、裂化,社会组织与人际关系平台被破坏,邻里亲朋关系逐渐淡化,提供日常生活互助的既有关系网络遭到破坏,进而加剧贫困——无依无靠以至于变得脆弱。(19)Michael M.Cernea:《风险、保障和重建:一种移民安置模型》,郭建平、施国庆译,朱文龙校,《河海大学学报》2002年第2期,第1—15页。搬迁农户作为政策性移民,在迁居到集中安置区后,从空间上与原有的村屯人际关系受到空间距离的影响,自然而然地交往减少。从人际圈子来讲,因为搬迁到一个相对陌生的地方,出于安全因素,同时也受到交往能力制约,搬迁农户主要是和家人相处,其次是和迁入相同安置区的旧乡邻互动。然而因为搬迁户是分批次进入安置区,且其住房是经抽签分配,原有的乡邻关系被弱化。

4.尊重需求外化为社交逃避

在社会大众认知中,搬迁脱贫农户是弱势群体,绝大多数脱贫农户也认为自身属于需要社会帮扶的弱者。由于社会所贴标签和脱贫农户自己的自卑心理作祟,多数受访对象对自己是否得到别人尊重,采取一种不愿过多提及的逃避态度,人为地把尊重需求置于一个模糊的状态。既有研究表明:贫困容易导致压力和负面情感,这些心理结果易限制个体注意力并强化具有牺牲目标导向的惯性行为,进而导致人做出短视和风险厌恶的决策。(20)洪名勇、吴昭洋、龚丽娟:《贫困心理陷阱理论研究进展》,《经济学动态》2018年第7期,第101—114页。运用量表对农村留守儿童心理健康的测试研究表明:农村留守儿童的自尊心和自信心状况普遍较差;(21)奚彩莲:《体育干预对农村留守儿童自尊心和自信心的影响》,《华北电力大学学报》2019年第5期,第133—140页。贫困大学生的主要人格特征是自卑,因为家庭经济条件较差,往往在饮食、衣着上较为单调、廉价,对同学间的聚会总是找各种借口不参加,贫困带给他们的伤害除了物质上的,更有精神层面的自尊心受损。(22)孔德生:《高校在校贫困大学生人格特征分析及教育对策研究》,博士学位论文,吉林大学哲学社会学院,2004年。

5.自我实现需求处于认识模糊状态

在易地搬迁农户看来,自我实现需求是一个非常遥远的话题。有的受访对象甚至认为成就、名誉都和自己没有什么关系;也有一部分受访对象认为这是下一代的事情,自己这辈子已经定型,只要能够养家糊口、维持日常生活就行,别无他求。相关研究显示,受到物质贫困束缚,贫困人口在心理素质和思想观念方面存在一定缺陷。一方面是消极无为观念,具体表现为思想封闭、保守僵化、不求进取、安贫认命,这种观念使得贫困农民对新事物和新思想冷漠、排斥,极大地阻碍了他们独立意识和竞争意识的形成,导致其缺乏创业冲劲。另一方面是依赖思想,表现为脱贫不是靠自己的奋斗,而是“等、靠、要”,这种思想使得贫困者认为扶贫脱贫完全是政府的事,导致在反贫困行动上止步不前,效率低下。(23)方化:《内源式发展视角下中国农村反贫困研究》,博士学位论文,中共中央党校,2018年。甚至在一些民族地区,受访者并不认为自己贫困,认为自己活着的目标并不想追求名誉,对外界认为自己贫困抱有一种淡然的态度。

四、结论与讨论

通过前文调研分析,我们可以对易地搬迁脱贫农户需求层次得出如下结论。

(一)脱贫农户需求层次整体上由低到高渐次缺失,局部上尊重需求高于爱和归属需求

依据马斯洛需求层次理论,人的需求层次由低到高呈现渐次递减趋势,该理论同时指出,个体长期处于极低的生活水平,可能在其余生中会仅仅满足于获取足够的食物,进而可能会永远失去层次系统中较高层次的需求。这些观点在本文研究中大部分得到佐证,但是脱贫农户需求层次中呈现的尊重需求高于爱和归属需求(见图2)的现象应该引起重视。笔者认为,脱贫农户之所以产生这样的认识,可能和以下因素有关:一是贫困地区的青壮年劳动力长期外出务工,亲情渐趋淡漠,更期望周围的人对自己背井离乡的行为和打工获得的经济收益表现出尊重;二是脱贫农户为了掩藏自己内心深处的自卑心理,于是将其外化为希望获得尊重需求。据此,笔者认为:一方面,借助乡村振兴战略,积极谋划适合地域特点的产业类型,吸引青壮年劳动力主动返乡创业就业。同时,加强基础设施建设,在工作地点和居住地之间建立通勤班车,为亲情交流创造条件和提供便利;另一方面,对于存有自卑心理的脱贫农户,建议相关部门设立心理疏导机构,引导脱贫农户主动构建自我实现需求。

图2:脱贫农户需求层次模型示意图

(二)生理需求居于核心位置,其他需求层次相对于生理需求,具有“保护”职能和“牺牲”职责,整体需求层次呈现聚拢型

综合数据分析和深度访谈结果,可以发现脱贫农户需求层次呈现出由低级需求向高级需求渐次递减、局部出现变异、自我实现层次需求缺失三大特点(见图2)。究其根源,既和搬迁脱贫农户过去长期处于自然条件恶劣的生存环境有关,也和经济社会生产力水平地域差异有关。同时,宗教因素也可能是制约边疆民族地区脱贫农户自我实现需求的重要因素。据此,笔者提出两条建议:一方面,强化完善东西部帮扶工作机制,充分释放东部沿海发达省份的优势,以发达的科学技术、活跃的创新活力带动西南边疆民族地区加快发展步伐;另一方面,西南边疆民族地区也要充分挖掘边疆特色、民族亮点,依托边疆民族风情探索高质量发展路径。

(三)脱贫农户自我实现需求倾向于代际寄托

通过对受访对象深度访谈内容的剖析发现,边疆民族地区脱贫农户普遍存在将自我实现需求寄托于子辈或孙辈去实现的倾向。这其中固然有前辈为后辈心甘情愿打基础的奉献精神,但不排除有部分前辈人逃避责任的惰性思想。据此,笔者认为,一方面,建议政府机构、社区组织等外部力量运用多种形式,引导脱贫农户树立自强不息的意识,比如以文艺节目、个别谈心等方式宣传老骥伏枥、志在千里的奋斗精神,强调身教重于言教的道理,激发脱贫农户斗志,引导脱贫农户自立自强;另一方面,共青团、妇联等团体联合开展公益性活动,倡导家庭成员之间相互鼓励,携手共进,心往一处想,劲往一处使,让生命在追求中散发迷人魅力,共同为实现美好生活撸起袖子加油干。