服务学习视角下社会工作专业课程实践教学的研究

摘 要:社会工作专业具有以实践为本的价值取向,强调人才培养过程的实践性和结果导向的应用性。文章基于服务学习的理论视角,以高校《社会服务项目管理》课程的实践性教学为行动研究载体,将教师的教学实践、学生的学习实践与项目的服务实践有机融合在行动研究的整体框架中进行分析。社会工作专业实践性课程具有教学场域回归日常生活、教学过程强调师生共学、教学策略串联时空以及教学成效上实现师生关系重塑等优势,但服务学习模式下课程实践教学存在资源不够、评价体系不明和组织管理不足等问题,应加强在地化的服务学习,在资源上进行内外整合,建立相对客观和标准的课程实践体系以及进一步完善课程的组织管理等,以期更好地实现课程实践的任务目标和成效要求。

关键词:服务学习;社会工作专业;实践教学;课程管理

中图分类号:G 642 文献标识码:A 文章编号:1007-6883(2023)04-0067-09

DOI:10.19986/j.cnki.1007-6883.2023.04.010

社会工作是一门非常注重实践性和操作性的学科,社会工作教育强调价值内塑和能力培养并重,通过理论教学和实践教学等形式培养应用性的实务人才。由于行业生态存在缺资金、缺项目、缺平台和缺人才等发展困境,高校社会工作专业课堂理论知识的传授多于实践实务的操练,“教育先行”的模式引发“重理论,轻实务”的教学困境愈发凸显,由此导致了学生对理论知识“所学”与实务能力“所为”存在较大的现实鸿沟。因而教学资源和行业支持比较缺乏的地方高校,社会工作专业实践性教学显得更为重要。本文基于服务学习的理论视角,以《社会服务项目管理》课程为研究载体,探索欠发达地区高校社会工作专业课程实践性教学的模式,以更好促进专业人才培养的针对性和有效性。

一、理论视角:服务学习及其与

社会工作专业教学的关联性

“服务学习”一词是1967年由美国南部地区教育董事会首先提出的。服务学习以杜威的经验学习理论作为主要理论基础,是一种基于课程、载有学分的教育经验,其核心是课程学习、社区服务和经验反思的结合;学生在服务中应用课堂上所学的知识提高服务质量;[1]用从服务中积累的经验促进专业发展,在培养发现、分析和解决问题的能力的同时增进公民意识和社会责任感。[2]因而,服务学习注重学习的实践性和服务的反思性,形成“学习(知识)——服务(社区)——再学习(服务后反思)——再服务(反思后改善)”的螺旋学习模式和实践形态。服务学习具体包含在学习中服务、在服务中学习、在社区中参与和在行动中反思四个核心要素。[3]服务学习是一种经验性体会和生活化实践,社会工作专业教育与服务学习理论视角在逻辑上具有内在的关联性。社会工作起源于西方,其理论基础和实践经验需要在一定的具体环境中才能运用到中国的社会环境当中来,并非“拿来即用”,这一点要求社会工作专业教育和理论发展都有一个本土化的反思过程,而服务学习型教学模式作为一种行动中的学习模式,强调反思和服务,强调理论与实践的结合。[4]从学科特点来看,社会工作教育注重实践,而服务学习也是以实践和行动为核心的。[5]因此,在社会工作实践性课程中倡导和运用服务学习型的实践教学模式,契合了社会工作专业的实践取向,能更好地推行知行合一,“学知识”与“做服务”相互融合,理论与实践互相促进,行动与研究同行并重,进而培养具有社会责任意识和专业服务能力的专业人才,这与社会工作专业的价值使命和本质属性具有高度的契合性。

本研究主要采用質性研究方法,以社会工作专业《社会服务项目管理》课程的教学实践为研究对象,具体运用了深度访谈、参与式观察、焦点小组等资料收集方法。在研究过程中对学生进行了个别访谈,并召开课程座谈会;也通过现场观察、参与实践和督导协同等活动,全程观察、记录学生有关的学习行为和实践活动。同时,本研究也运用了文献资料分析方法,学生在课程学习中相关的服务文书如项目计划书、项目中期报告、活动记录文书以及督导记录表也是本研究重要的第一手资料。同时,笔者也尝试运用行动研究的方法对课程的教学行为进行深入的总结和分析。行动研究作为社会科学的一种研究范式,集研究、教育和实践于一体,是一种专业实践形式和研究过程,目的是生产一种能够促进社会改变的有用的知识,让学术以解决实际问题为主要任务,为实践本身的改善而展开研究。[6]行动研究也是由社会情境(教育情景)的参与者,为提高对所从事教育实践的理性认识、为加深对实践活动及其背景的理解而进行的一种反思性研究。[7]社会工作专业课程实践包含了教师的教学实践、学生的学习实践以及师生共同的专业服务实践等“三重实践”,本行动研究基于服务学习的理论视角,探索其中行动的内在逻辑、教学成效、存在的问题及改进的策略。

二、《社会服务项目管理》

课程教学的行动实践

H学院地处粤东地区,于2013年开始招收首届社会工作专业学生。《社会服务项目管理》课程是近年社会工作专业人才培养方案修订后新调整的课程,是社会工作专业的必修课程,课时为72学时,共4学分,该课程是在学生已修完了个案工作、小组工作及社区工作并完成了专业实习的基础上开设的,主要讲授有关社会工作服务项目的需求调查、服务设计、过程实施、成效评估等知识内容,其中课程实践共有24个学时。该课程具有综合实践性的特点,注重整合社会工作三大方法的运用,具有凸显知识学习和能力运用并重的综合属性,并培养学生开展社会工作服务项目的理论素养、实践能力和反思精神。

(一)《社会服务项目管理》课程的教学安排

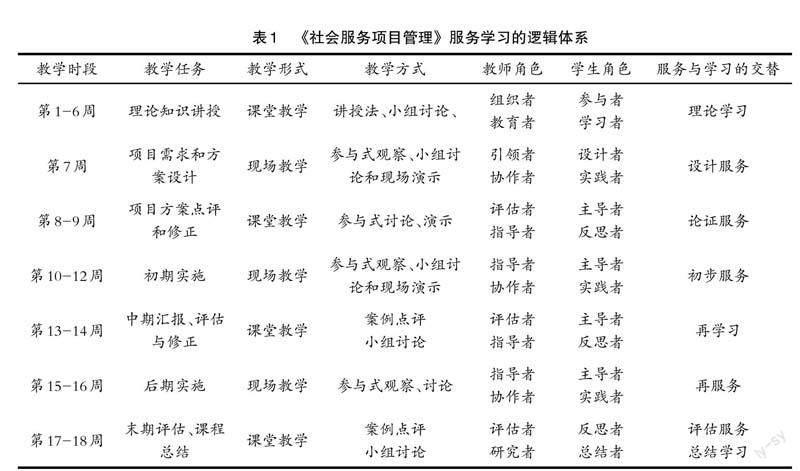

在课程教学内容安排上,笔者遵循服务学习所包含的准备、行动和反思的价值理念和周期特征,将《社会服务项目管理》课程环节大致分为筹备设计、服务实施、评估反思等三个阶段,整个阶段大约18周的时间,体现从理论学习、设计服务、论证服务、初步服务、再学习、再服务到评估服务的交替过程(具体见表1)。筹备设计阶段主要以教师课堂理论知识讲授为主,通过对有关社会服务项目理论知识的整体性讲授,使学生初步建立社会工作项目的知识框架,进而识别项目的问题需求,做好服务的设计规划;而服务实施阶段主要是学生以小组形式开展专业服务实践,把设计方案中的思路转为现实的服务行动;评估反思阶段指师生一同将课程的学习与实践进行融合思考,对项目的程序逻辑、方法策略、资源整合和服务成效等进行评估总结。总体上,服务学习型课程实践模式的实施,教师融合了教学者、督导者、实践者和研究者等多重角色,而学生是专业知识的学习者、服务的提供者和实践的反思者,整个过程实现了师生多重角色的综融,推进教师和学生双重能力的建设。

(二)2017级和2018级的课程实施及改进措施

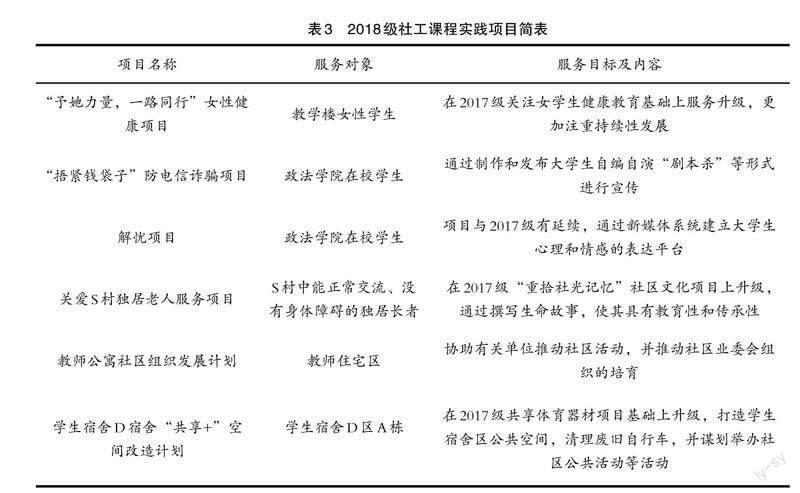

2017级社会工作专业学生共有47人,笔者按照学生自愿组队的原则,将全部学生分成7个小组。在本级的课程实践中,囿于学校疫情管控以及课程活动经费等因素,在校外开展实践服务的学生有2组,其他5组在校内开展。在项目的设计和实施初期,笔者针对项目的服务对象、实践场域和问题需求等主要内容,向学生做了初步引导,其他方面最终由学生小组内部讨论并确定。本级学生课程项目主要涉及到社区农村老年人、校园环保倡导、大学生性别文化教育、大学生情绪释放等议题和领域(具体见表2、表3)。但在课程实施过程中,也遇到了一些教学的问题,如学生常常困惑于无法识别项目需求或难以激发立项的灵感;或者由于课程的项目周期短,项目往往面临随着课程结束而出现“夭折”的状况;或是项目课程在校园或外部社区的影响力比较弱,难以带动其他年级学生的参与,往往是“教育先行”而“实践后发”的模式。

三、社会工作专业课程实践教学

的行动反思

对学生教学实践的行动效果进行访谈表明,大多数同学认为《社会服务项目管理》课程突破了原有的教学模式,更加注重小组学习、实践学习和反思学习。从学生对专业知识的主动学习、课程实践的积极参与和对自身服务行动的深刻反思,表明学生在个体专业的知识层面、情感层面和价值层面都有产生了积极的变化,具体如下。

(一)服务学习的教学场域:立足生活场景

教育是教育者与受教育者通过互动而形成的学习共同体,它本身就是社会生活的一种主体形态,教育要回归生活世界。[8]中国社会工作需要建构以生活为本的理论体系,让人们在扎根现实生活的同时推动现实生活的改变,呈现人与环境循环影响的生活逻辑,从而实现“助人自助”的目标,保证中国社会工作理论拥有现实基础和自身社会历史的独特性,不再成为西方社会工作理论的附属。[9]社会工作的专业实践需要立足具体的生活场景,社会工作的专业实践本身也是生活的实践,其内涵在于扎根真实生活,改善现实生活,追求美好生活。因此,社会工作专业的课程实践教学也应该体现回归学生日常生活的逻辑,从学生的生活中来,到学生的生活中去,立足学生生活的需求、现实能力和可及资源,设定课程实践教学的目标、策略、场域、议题和内容等。于是,在2017级和2018级两个年级的该专业的课程实践设计中,涵盖了大学生日常生活中的防诈防骗、心理情感支持、实习就业咨询、女生健康维护、社区公共空间打造等与学生自身生活密切相关的服务项目。生活世界是服务的场域,也是学习的阵地;生活世界是服务的出发点,也是学习的源泉,生活世界推动服务学习的无缝对接和持续循环上升。专业的知识可以以贴近生活运用于生活以加深理解的方式促进和参与生活的生产实践,这样,学生也能以生活经验和生活主体更好地融入到专业的学习,用生活的视角感受专业的价值,以专业的实践促进生活的实践,学生通过课程活动具有直观的感受:

我也从服务中学习到如何开展个案研究,把个案工作当做是一种社工专业性工作,这种工作专业性很强,但实践性也强,贴近生活,是平易近人的,满满的生活感。活动中能够让服务对象接受并且愿意分享其感受和生活的一种知识,而不是完全照搬书本的专业知识,知识一种冷冰冰“公事公问”的服务态度。1

我最深刻的是老師说过的一句话,做项目不是要把项目做死,只要完成指标就好了,社工做项目是有能力把项目做活的,要将项目赋予生活的意义,才有生命力,一开始没做项目的时候,真的不懂老师说这句话的意义,但真的做下来了,才体会到其中的道理,正如我们这个项目,不是说把互助盒摆在那里就好了,而是怎么把它弄得更加贴近生活,更加能让服务对象接受,满足他们的需求。②

(二)服务学习的教学形态:师生互学共学

首先,服务学习的教学模式实现了学生与学生之间的互学。服务学习是一个多方位的互动过程,学生可以通过专业课程学习与社区服务的互动、与老师的互动、与社区伙伴的互动。[10]课程实践通过项目小组的形式,运用小组的学习场域和内部动力,推动了团队的合作式学习。学生能自行推荐行组长和副组长成为团队领袖,开展课堂的小组研讨、课后的集体实践和学习交流,进而促进学生之间的自助互助,使得专业知识的学习、传播和生产具有社会交往的特性,学生不仅习得了专业知识,更在知识的分享和团队场域中获得社会性功能的成长,更能感受团队的凝聚力,习得人际交往的能力和集体行动的方法。如学生这样认为:

对于教师以学生为主体的新颖教学方式、学生以小组合作互为支持的学习方式,我觉得是十分适用与契合学生的阶段特征和需求的,我个人很喜欢且希望继续保持。③

我们组由5人小组组成,很接近社区中的5人社工团队配置,相比其他组,我们组人数少且作业任务繁重,对于组员而言压力和工作量是很大的,但相应的是人数少便于组内的沟通协调和任务的分工,我们组每个组员都十分尽心尽力地参与到项目课实施过程中,并无搭便车状况,每个人都在自己擅长的部分和环节发挥自己的优势和作用,让我们实现优势互补。④

与此同时,服务学习的教学过程还体现了师生的共同学习以及对专业知识的共同生产。学生课堂的项目汇报、分享和提问,往往也能给老师不同的教学启发。老师也更能掌握到学生在实践场域中对专业知识的运用能力、服务的心理认知、团队的情感联结、实践的经验方法以及存在困惑困境等方面的情况。正是基于对信息的全面收集和分析,才能更了解和把握“学情”,改善“教情”,并给予学生针对性的督导支持。特别是笔者通过现场的督导,促进老师与学生共同置身于服务的实践场景,更好同理学生的学习状态和现实困境。因而,在教学形态中,师生是“共在”和“同在”的教学主体。“共在”表明老师在教授学生的过程中需要进入到学生的“场域”,形成协同和陪伴式的主体形态;“同在”表明教师与学生的交流具有及时性和情景化,需要结合学生具体的项目周期和活动实施环节给予针对性和恰当性的督导,更是向学生“学习”的必要环节。总的来说,“共在”和“同在”体现了教师在教学活动时空介入的及时性、情景性和平等性,这也是推动师生从行动共同体到情感共同体转变的重要基础,亦是师生共学的基础。

(三)服务学习的教学策略:突破时空界限

服务学习扎根于现实生活的教学场域,推动了社会工作专业实践性课程在实施的路径和方式上获得了时空的优势。《社会服务项目管理》教学的时空特征,体现以课程知识传授的时间为经,以服务行动的场域空间为纬,时空共同交错于教学实践和服务实践之中。首先,服务学习实现了教学空间的多维性,从线下实体的空间到线上虚拟的空间,从教室的空间到社区的空间,从学习的空间到生活的空间。特别是基于现实性的场景,推动了教与学走向外部的生活世界和社区场域,使得专业实践进入到不同的服务空间和服务场景,推动学习空间和实践空间的多样性和延展性。空间具有明显的社会意义和社会功能,空间是社会关系的载体与容器,空间中弥漫着社会关系:它不仅被社会关系所支持,也生产社会关系和被社会关系所生产。[11]在这个空间中,实现了学生与学生和学生与教师之间关系和情感的再生产,师生关系显得更为亲切自然,师生情感更加密切细腻。其次,教学空间的多样性也拉伸了教学时间的尺度。空间的社会意涵意味着它充满了各种社会关系、物理景觀、地理边界以及共同的精神元素,还意味着时间轴上的连续性,一个历史连续性的空间才更显立体丰富,才更具有意义,在空间转向的社会工作实践中,不仅要着力于空间分析和空间赋权,还要从时间维度构建服务对象的日常生活意义,这样方能体现空间的立体性特征。[12]笔者可以在不同的空间场景开展现场的实践教学,如可以与学生在食堂开展项目研讨、在教学楼对学生活动进行参与式观察、在宿舍区活动与学生共同劳动等,这都突破了原来课堂45分钟的时间规定和课堂界限,以空间换取时间,依据服务实践场景的需要、问题的发掘以及资源的整合,进行个别化和场景化的教学,使得教学时空的内涵更为融合和丰富。

(四)服务学习的教学成效:重构主体关系

课程实践教学不能只是成为一种知识的存放活动:把学生变成存放器,而教师变成存放者。真正的教育是师生相伴同行、教学相长、互为主体的。在一定程度上,服务学习模式打破了传统的教学模式和传统的师生关系,此种类型的社会工作实践教学成为一种学生和老师合作的过程,两者可以相互质疑、相互学习,摆脱教师主导的霸权式教育,从而建构出新的师生关系模式。[13]因此,教育中的老师与师生的关系是双向主体的关系。古学斌对我国社会工作教育现状进行反思后,倡导运用反思性科学精神,视社工教育为一个教师与学生双重能力建设的过程,在这一过程中通过“反身性”,达到师生相互对话,共同建设能力,以达到培养具有反思性能力的学生的目的。[14]

因而,重构教学过程中老师与学生的权力结构、角色定位和身份关系,才能建构教学过程中新的主体间性,各自互为主体又能成为交互共同体。具体来说,从教学的主体论上,必须强调以学生为中心,即学生不是由外部刺激的被动接受者和知识的灌输对象,而是专业知识及其意义的积极建构者;而老师也不再是知识的唯一权威和单一传授者,相反其只是作为教学过程的协助者、组织者、促进者。在认识论上,对于知识的生产和传授也发生了改变,服务学习理念强调知识是在师生之间、生生之间主体性的互动、互促生产出来的,知识不是单向地由老师流向学生,而是双向的流动和生产;同时知识是随着教学情景、教学环境的改变和教学实践主体的“协作”或“会话”而不断地被赋予“意义”,获得新的生产和传承。在课程的教学过程中,笔者一直对学生强调,有实践才有话语权。所以,在服务学习的教学模式中,老师要学会自觉地放下“师者”的优越感,敢于向学生“授权”;其次,要敢于放手,给学生更多的表现机会“敢于赋权”学生。只有在师生主体间性的互动中,才能逐步实现知识生产中话语权力和身份角色的相对平等,实现基于以学生为中心的教学活动的实质转变。下面是师生互动后对学生的访谈:

这样放手让我们自己去做项目的形式,我觉得让我们自己感悟会比单看书本上冷冰冰的字收获要更多一些。课程可提供这样的机会平台给我们去做这样一件事,这是真真切切在做项目,感受项目的酸甜苦辣,了解做项目中各个节点流程思路,这样的经验即使是在刚刚过去的专业实习中也无法完全感受到的。1

所以我认为这种前期授课-中期实践-末期汇报评估的授课形式是比较丰富的,而且成效也比较好,比起单纯的讲课,我还挺喜欢这种授课形式的。通过这个项目课我真的感觉到个人的成长,这种成长是各方面的成长,包括人际交流、自我展示、自我表达、专业知识等等,而且还认识了一群好朋友,感受到了团队的力量。②

四、课程实践面临的问题

《社会服务项目管理》课程在服务学习理念的指引下,回应了社会工作专业教学的实践性要求,初步探索了实践教学的组织形态,形成了有效的经验模式,也取得了一定的教学成效,但在课程实践教学专业资源的支撑、课程实践评价体系的建立等方面仍面临较大困境。

(一)课程实践的专业资源支持不够

服务学习教学模式的推行,首先需要较好的教学支持资源。但在欠发达地区,社会工作实践教学受到政府资源、社会资源和行业资源等方面的制约。首先,体现为专业资源的不足。欠发达地区本土社会工作专业资源和社会基础比较单薄,专业社工组织可提供实践的资源和机会都比较缺乏。据笔者调研,H学院所在的地级市,截止2021年11月份,登记在册社会组织总数1 797家,其中社工机构有15家,全市社会工作职业资格证持证人数也只有428位。其次,社区资源的撬动不足。服务学习的实践教学需以社区为本,注重在社区服务,在社区学习,以社区的需求为导向,激发社区内在的资源,但现实中,往往由于社会认知和政策支持的有限,课程实践的社区支持依旧比较弱小,课程实践教学难以有效链接社区有关职能部门、社区组织以及热心人士等方面的资源,特别是在疫情期间,对外的联结和社会的拓展都受到较大的限制。同时,由于学校内部提供的教学资源和经费有限,在项目资助上提供有限,一定程度上也限制了学生项目实践形式的开展,影响了学生的实践积极性和实践成效的获得。再次,服务学习教学模式对教师的实务能力和时间精力求较高,特别是课程多个项目小组同时开展,课程任教教师陷入“人单力薄”的境地,无法同时兼顾多个项目的督导需求,难以及时回应学生在服务实践中的需要和问题。如访谈学生的感受:

项目开展过程中遇到最大的阻碍是资源不足,在疫情期间我们学生能链接到的资源很少,一个好的项目,资源是必不可少的,资源少我们做项目的时候就会束手束脚,很多好的想法都没办法实现。1

(二)课程实践的评价体系不明

服务学习是一个主动建构知识的过程,服务学习实践课程设计灵活,可以根据课程目标、学生特点和社区环境不同而设计不同的课程内容。[15]因而,一方面,在教学过程中,为激发学生的主动性和创造性,有时过于强调学生的主体能动性、知识的建构性和实施的情景性,也会引发教学活动难以开展标准化测量和客观性评估。特别是在教学过程中,对学生原有的知识结构、实践能力评估不足,有时高估了学生课程实践的能力,难以科学有效地制定符合学生服务学习的“最近发展区”。另一方面,专业课程教学的教师督导和现实的实务督导也存有差异,教师对课程实践督导的边界、督导的场景、督导的关系和督导的权力等缺乏有效界定和准确区分,有时存在标准过严的现象,一定程度上影响了学生的自我效能感和学习积极性。另外,在课程的评估方面,评估的方法大多数停留在质性层面上,主要通过观察、访谈、学生自我撰写课程心得和自我评估报告等形式收集资源,课程实践的评价的体系不够健全和具体的评估指标相对单一。

(三)课程实践的组织管理不足

首先,“理论教学”和“实践教学”时而衔接不强。笔者通过对学生的访谈得知,有些学生认为理论讲授集中在学期开始前6周,与后面的实践运用间隔太长,对知识的领会和运用存在“理论授课”和“实践运用”脱钩。同时,按照小组的模式开展服务学习的实践,虽推动了团队式的成长,达到了互学共学的效果,但由于小组缺乏内部管理规则和外部的激励机制,且过于尊重学生自由组合,其结果也造成了项目实施过程中小组间的“贫富分化”,团队凝聚力比较好的小组项目成效比较理想,而团队存有冲突或关系难以整合的,其项目的实施效果就很一般,甚至有些团队由于内部出现了分化和责任推卸的现象,导致项目的实施草草了事。另一方面,课程实践尚未建立教学的信息和档案库,如对于历届比较优秀的实践项目缺乏系统总结,在项目操作层面也无法提供更加具体的实践导引和行动指南。如团队反馈如下:

历届师兄师姐的项目方向以及已经建立好关系的利益相关方(资源链接成果)等信息,可以有效进行传递,这样对于项目立项、实施亦或是促进专业发展也许会起到一定程度的促进作用。②

五、课程实践的行动展望

基于对两个年级课程实践教学的行动反思和评估总结,笔者认为,建构具有地方特色服务学习的课程实践模式,需要结合本土社区情况、专业办学现状和学生现有的能力等方面因素,在课程实践的资源整合、课程实践的评价体系以及过程管理等方面做进一步的改善和提升。

(一)实行整合式策略,提升服务学习的资源存量并丰富其增量

囿于当前实践教学资源的有限,为更好促进服务学习模式的完善,强化服务的深度,加强学习的厚度,可考虑采用整合式的资源策略。

首先,进行内部资源的整合。针对社会工作专业的《个案工作》《小组工作》和《社区工作》等实践性课程,可将此类课程有关的课程实践内容、实践领域、实践目标融入或与《社会服务项目管理》结合起来,如考虑发展低年级学生为项目的志愿者或协助者,推动跨年级人力团队的组建;或同时与其他实践课程的老师组建成教师督导团队,解决项目实践教师督导时间和精力不足的问题,从而为学生的课程实践提供更加充足的行政协调、专业指导和情感支持等。

其次,可实现跨专业跨学科资源的整合。考虑在二级学院内部与其他专业进行合作,如与法学专业联合开展司法援助、司法帮扶和司法调解等司法社会工作的项目服务,与师范类专业思想政治教育专业开展有关学校社会工作、青少年社会工作等领域的服务活动,或与跨学院的心理学专业开展有关社会心理健康的专业项目。

再次,积极联动校外的专业资源,通过推动与学校周边社区建立合作关系,探索恒常的服务项目,使之成为有利于学生扎根社区并开展持续性服务学习的社区化教学基地。

最后,在外部专业资源上,可通过公益创投等方式灵活引入本土社会组织资源和政府资源,与潮汕本土专业社工机构和社工站在场地资源、服务对象、经费支持和督导力量等方面进行多层次的合作,为课程的实践教学创造良好的社会基础。

(二)建立课程实践的评价体系,增强服务学习的有效性

基于服务学习的实践要求,建立科学合理的课程实践教学评价体系,才能正确评估专业课程实践的教学成效,也可为学生课程实践提供具体的行动导向和评估依据。

首先,可基于实施场域、服务制度、服务群体、服务目标和服务成效等维度,建立属于课程项目实践的评估体系和评价指标。该评价体系可体现过程性评价和结果性评价。过程性评估侧重评估学生与老师在教学实践中互动的频次、内容和方式,也可包涵学生的参与度、投入时间、团队合作以及学习成长等因素;而结果性评价侧重学生项目實践的服务成效,包括服务对象改变程度、服务对象满意度、社区的评价和项目服务所产生的影响等综合性评价。

其次,也要推动课程实践评价主体的多元性。除了教师自身对课程实践的评价外,还可促成学生小组与小组之间的互评、服务对象或服务所在社区等利益相关者的评价。

再次,还要综合运用质性评估和量化评估的方式进行全面和系统的评估,更好地提升社会工作专业课程实践评估的信度和效度。

(三)完善课程教学的组织管理,丰富教学信息档案

首先,完善教学的组织过程和内容安排,推动理论学习和实践学习的“无缝对接”。服务和学习是一个在时空相互交替、循环叠加的逻辑体系和运作形态,在服务中学习,用学习去服务。因而,要增强知识的学习与知识的运用之间在时空上的衔接,增强两者在“知识输入”和“服务输出”的粘合度,形成更好的闭环运作。因而,可适当调整或压缩课程前期理论集中讲授的周数,尝试探索更加弹性的学习与实践的交替周期,按照项目服务的开发与设计、项目的实施保障以及服务的评估反思,推动实践与理论的螺旋发展。

其次,建立服务学习课程实践模式的基础性制度建设,包括课程实践的有关文书制度和档案制度,推动课程实践的规范化和标准化。另外,完善课程的信息库,将历届学生课程的项目资料汇编整理成册,让学生在往届学生实施的基础上有所启发、继承并实现创新发展。

再次,在课程实施中,建立健全小组的团队契约以及有关团队的激励机制,加大对学生分组的干预,可基于学生的性别、气质、能力和个性等因素进行优化组合。

最后,将课程实践的项目转为学生的创新创业项目给予立项,特别是结合学生社团社会工作协会发展需求,将课程孵化成熟的项目升级为社团常态化的项目运作,形成课程实践在人力资源和组织资源的可持续性发展。

参考文献:

[1]周加仙.美国服务学习理论概述[J].外国教育研究,2004(4):14.

[2]高振强.美国高等学校服务—学习:内涵、模式及原则[J].高等工程教育研究,2013(2):122.

[3]彭华民.服务学习之核心要素、行动模式与角色结构[J].探索与争鸣,2012(10):49-50.

[4]周玲,王沁媛.服务学习型教学模式在社会工作专业中的运用[J].社会工作,2017(7):7.

[5]杨慧,王茹薪.“服务学习”理念及其在民族社会工作专业教育中的应用[J].民族教育研究,2018(5):93.

[6]杨静.回观历史、辨识经验、寻找变的力量:一个社会工作者的行动研究[J].中国农业大学学报(社会科学版),2013(3):104-113.

[7]李小云,齐顾波,徐秀丽.行动研究:一种新的研究范式?[J].中国农村观察,2008(1):3.

[8]项贤明.教育学原理[M].北京:高等教育出版社,2021:234-245.

[9]童敏.重拾生活:社会工作的本质回归与理论重构[J].社会科学辑刊,2021(6):44.

[10]朱健刚.服务学习:社会工作教育的通识化[J].学海,2020(1):113-118.

[11]亨利·列斐伏尔.空间:社会产物与使用价值[M]//包亚明.现代性与空间的生产.上海:上海教育出版社,2003:11.

[12]张江龙.面向空间的社会工作实践:理论意义和实现路径[J].江汉论坛,2020(9):143.

[13]马东东,杨福林.服务学习模式在社会工作实践教学中的运用[J].保山学院学报,2021(1):46.

[14]古学斌.召唤行动者的归来——社会工作教育与行动研究[M]//杨静,夏林清.行动研究与社会工作.北京:社会科学出版社,2013:45.

[15]李树文.服务学习:转型背景下高校社会工作专业实践教学体系的重构[J].天津中德应用科技大学学报,2021(4):81-82.

Research on Practical Teaching in Social Work

Specialized Courses from the Perspective of Service Learning

——A Case Study of the“Social Service Project Management”Course

LI Jiong-biao

(College of Politics and Law, Hanshan Normal University, Chaozhou, Guangdong, 521041)

Abstract:The social work major has a practical value orientation, with the emphasis on the practicality of the talent training process and the application of result orientation. Based on the theoretical perspective of service learning, this paper takes the practical teaching of the“Social Service Project Management”course in college as the carrier of action research, and integrates teachers teaching practice, studentslearning practice, and project service practice into the overall framework of action research for analysis. The practical courses of the social work major have the advantages of teaching based on daily life, collaborative learning between teachers and students in the teaching process, the connection of teaching strategies in time and space, and the reshaping of teacher-student relationships in teaching effectiveness. However, under the service learning model, there are problems such as insufficient resources, unclear evaluation systems, and insufficient organizational management in the practical teaching of the courses. Therefore, it is necessary to strengthen localized service learning, integrate resources internally and externally, establish a relatively objective and standardized curriculum practice system, and further improve the organizational management of the curriculum, in order to better achieve the task objectives and effectiveness requirements of curriculum practice.

Key words:service learning; social work major; practical teaching; curriculum management

责任编辑 温优华

收稿日期:2021-12-31

基金项目:潮州市哲学社会科学“十四五”规划2021年度一般项目(项目编号:2021-C-14);2018年韩山师范学院课程思政项目(项目编号:KS201801);2018年广东省高等教育教学改革项目(项目编号:20180392)。

作者簡介:李炯标(1983-),男,广东汕头人,韩山师范学院政法学院讲师,硕士。

——以京、川、浙三地58所学校为例