邓子恢与淮南抗日根据地的建设

张磊

淮南抗日根据地,东临大运河,西接大别山,南达长江,北抵淮河,是中国共产党领导的华中敌后根据地的重要组成部分,由皖东抗日根据地演变发展而成。1938年底至1939年初,新四军江北部队先后在安徽东部、津浦路东运河以西的淮南地区展开对日伪军的战斗。邓子恢是新四军江北部队和淮南抗日根据地的主要领导人之一,对淮南抗日根据地的开创和新四军江北部队的建设作出了重要贡献。

扎实开展群众工作

1939年5月,根据党中央的指示,新四军江北指挥部在皖中东汤池成立,张云逸任指挥,邓子恢任政治部主任。在张云逸、邓子恢的领导下,江北指挥部很快成为新四军在江北各部队的指挥中枢,并将新四军第四支队扩编为第四、五支队。6月至8月,分别开辟了皖东津浦路西、津浦路东抗日根据地。

邓子恢担任新四军江北指挥部政治部主任后,把群众工作当作头等大事来抓,亲自主持制定了《群众工作细则》。他还多次给干部做报告,阐述在没有自己政权的条件下开展群众工作的极端重要性。他明确指出:赢得了群众,就赢得了社会,就有了取得抗战胜利的坚固基础。在这一正确思想的指导下,新四军江北部队各团都组建了政工队,连队也设有民运工作小组,专门从事群众工作。

当时,淮南地区政治、经济、文化都比较落后,封建地主阶级和帮会对基层群众影响较大,如何做好这些社会上层人士的工作,对于我党发动群众、团结抗战的大政方针至关重要。邓子恢在给新四军干部讲解民运工作注意事项时,特别强调要一手抓群众,一手抓统一战线,实现群众工作的突破式发展。只要群众被发动起来,那么扩大兵源,改造旧式游击武装,部分地解决部队供给问题,也就都不再成为问题了。

凤阳县社会名流梅子明老先生,既是中等地主,又是青帮老太爷,思想较为开明。在新四军民运干部耐心说服下,梅子明的儿子领导一支数百人的武装全部加入新四军,梅子明本人也积极参加各项抗日工作。后来,梅子明的儿子、孙子都在抗日战争中英勇牺牲了。梅子明一直与我党同心同德,一路同行,直到新中国成立初期因病去世。

路东半塔附近的舒营有户冯姓大地主,家有三兄弟。新四军第五支队司令部移驻舒营后,就借宿在他们家。在新四军战士抗日精神的感召下,他们拿出80石白米捐献给新四军,解决了部队的燃眉之急。

在邓子恢的主持下,江北地区群众工作得到迅猛发展,效果显著,为扩大部队、稳定社会秩序、建立情报网络、创建和巩固抗日民主政权打下了坚实的群众基础。

建设路东抗日政权

1940年3月至4月的半塔保卫战,是奠定淮南抗日根据地基础的一场重要战役。邓子恢直接领导了这场战役。战役初期,我军形势一度非常严峻,邓子恢镇定自若,一直坚持和大家战斗在一起,起到了稳定人心、鼓舞士气的重要作用。

半塔保卫战结束后,在路东、路西分别成立了一个专区级的政权,名称为“联防办事处”。两区下属共有15个县级民主政府,控制区内人口有200多万。邓子恢协同路东省委具體执行路东区来安等8个县的抗日民主政权建设工作。在他的带领下,路东地区的民主政权创建工作有条不紊地开展起来。

当时,在路东从事地方工作的党员干部只有新四军第五支队教导大队训练的进步青年200多人,以及从新四军各团抽调的200余名骨干。由于人员太少,工作难以迅速推进。值得庆幸的是,国民党路东地方政府瓦解时,有不少表现较好的年轻工作人员留了下来。还有些进步士绅,既熟悉地方,又有一定的社会影响,也参加到民主政府建设工作中来。

根据刘少奇“三三制政权”“用旧人行新政”的指示,邓子恢大刀阔斧、由上而下迅速搭建起路东各级政府的架子。他把新四军江北指挥部和第五支队的江靖宇、汪道涵、余纪一等人安排到路东来安、嘉山(今明光)、盱眙等县担任负责人,还选用当地干部徐述之、陈瞬仪等到天长、高邮担任县级领导职务。同时,抽调民运工作组和部队连排干部以及表现好的一些当地干部担任区乡干部。在民主政权建立过程中,邓子恢亲自动员,组织实施,甚至建政安民的布告都是由他亲自动手起草的。

建立抗日民主政权的同时,邓子恢还领导组建了路东地方抗日武装。路东设立全区联防司令部,各县设有军事科,各区设有区中队,各乡则有20余人的脱产乡分队。县区两级地方武装拥有数量不等的脱产武装人员,主要负责保境安民并掩护主力部队开展对敌斗争。全区联防司令部直属的两个独立团,是分别从江北指挥部和第五支队所属的两个特务营抽调部分骨干改组、发展而成的。经过几年的实战锻炼,路东地方武装不断发展壮大,已经能够很好地独立担负起路东防卫和对日伪斗争任务。

1940年5月中旬,在邓子恢领导下,路东联防办事处在半塔开办行政干部训练班。至9月初,训练班共培训两期约300名干部,为基层政权充实了一批骨干力量。在此前后,邓子恢亲自指导编写了津浦路东单行行政法规,明确规定了抗日民主政府宗旨与干部守则,各级政府职责、权限以及公民的权利和义务。这个文件在社会上公开后,引起强烈的反响,获得了路东广大群众的坚决拥护。

1940年秋,邓子恢兼任路东联防办事处主任。此后,他的主要精力继续放在抓政权建设上。1941年初,在路东联防办事处驻地葛家仓召开的专门会议上,邓子恢作了长篇演说《论干部地方化》。不久,这篇演说在《新路东报》上公开发表。邓子恢在文章中指出:根据地初创时期,主要由外来干部担任各级党政领导工作是必要的、正常的;但从长远发展看,必须大量培养选拔本地干部担任各县领导职务,尤其是基层干部。在这一有远见的方针指导下,在路东以及整个淮南地区,大批本地干部在斗争中成长起来。区以下干部基本都由本地人担任,一些外地干部也逐步“乡土化”,县以上领导中也选用了不少当地同志。

路东地区是淮南抗日根据地的主要部分。在路东抗日民主政权建设中,邓子恢付出了辛勤的劳动,也结出了丰硕的果实。刘少奇曾高度评价淮南根据地的建设,认为淮南政权建设是华中抗日根据地最正规、最完善的。

指导文艺工作

新四军江北部队原本设有一个主要从事民运工作的服务团。服务团内设有演剧队,但因人员偏少,演不了像样的戏,因此转移到路东后就分散开去做群众工作了。后来,邓子恢把由大别山撤退而来的一批文艺骨干从无为县接到半塔,亲自主持成立了抗敌剧团,直属新四军江北指挥部政治部。抗敌剧团成立后,深入农村、部队,演出抗战戏剧,宣传党的方针、政策。在邓子恢的指导与支持下,新四军各支队也陆续筹办了自己的专业剧团,部队的文化生活开始活跃起来。

1940年7月间,抗敌剧团到江北军政干部学校演出。其中有一个节目是讲红军游击队如何在中央派来的党代表说服教育下克服抵触情绪,改编为新四军下山抗日的。剧情并不复杂,但剧团的同志都比较年轻,找不到合适的人选出演党代表一角。于是,剧团负责人想请邓子恢出演这个角色,邓子恢愉快地答应了。戏演得很成功,这件事后来在淮南广为流传,成为美谈。有人问及此事,邓子恢说:演戏也是革命工作。只要革命需要,领导干部同样可以做普通一兵所做的事。

1940年9月,新四军胜利粉碎日伪军对路东的七路大“扫荡”。不久,邓子恢亲自主持成立路东地方专业文艺剧团——“宣教团”,各县都成立分团。第二年春,淮南“宣教团”总团与各县分团集中起来进行整训。经过半年培训提高,“宣教团”更名为“大众剧团”,繼续为淮南人民演出抗敌剧目,深受各界群众欢迎。

抗敌剧团和大众剧团的主要成员都是来自城市的知识分子。他们热情肯干,听从党的领导,能和工农兵打成一片。创作的节目内容都来自实际生活,易于引起观众共鸣,效果很好。《半塔守备战》演出时,场场掌声雷动,欢笑声持续不断。1940年10月中旬,新四军和黄克诚带领的八路军一部胜利会师。抗敌剧团赶排的话剧《黄河与长江汇流》在会师欢迎会上演出,广大指战员深受鼓舞和感动。

此外,邓子恢还提议成立了“文化艺术界抗敌协会”(简称“文抗”),目的是把路东地方各类文化人才团结起来,用文艺武器抗击敌人。他的这一主张得到了刘少奇的大力支持,也受到广大文艺工作者的热烈拥护。1940年6月18日,“高尔基逝世四周年纪念大会”在半塔召开,路东“总文抗”正式宣布成立。当年下半年,路东各县陆续成立“县文抗”。这样,路东地方文艺界就有了一个完整的组织,广大文艺人才团结一心,投入到抗战事业。

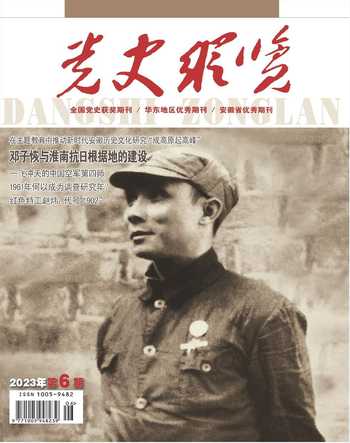

“总文抗”成立后,出版发行了文学刊物《新路东》半月刊,刊载传记、纪实文学、小说、剧本,在淮南地区广为流传。在物质条件异常困难的条件下,淮南抗日根据地能发行铅印文学期刊,是一件了不起的事情。(题图为担任津浦路东联防办事处主任时的邓子恢)

(责任编辑:孔晓莉)