上海泗泾古镇文化符号的“在地性”设计与研究

唐鸿芳,薛刚,胡青岩,朱曦

上海泗泾古镇文化符号的“在地性”设计与研究

唐鸿芳,薛刚,胡青岩,朱曦

(上海视觉艺术学院,上海 201620)

运用“在地性”理念探索上海泗泾古镇文化符号的设计与研究。以“在地性”的提出与研究现状为基础,总结在地设计的内涵与特征,提出以“人”的感知为核心,以“地”的文化为依托、以“物”的设计为表达的应用思路。通过上海泗泾古镇文化符号的在地性设计实践,解析了从在地感知调研,到在地文化符号选取与转化,再到在地文化衍生设计的方法与过程。成为将设计者置于研究地域内,与当地文化视为一体,并作出设计反馈的生动案例。是推动上海泗泾古镇文化的传承与推广,用现代设计构筑美好生活,从“文化自信”的视角使传统古镇文化“活起来”的一次积极探索。

泗泾古镇;文化符号;在地性;在地设计

在国家“乡村振兴”的总体策略下,以改善村镇面貌,提高当地居民经济生活水平为目标的古镇改造在全国不同程度地进行着。上海泗泾古镇是一座具有上千年历史的中国传统古镇,在生活方式、审美情趣、风土民俗、社会现象等方面都保留了江南水乡的文化内涵与形式特征。在政府提出新一轮古镇保护与开发计划、实施泗泾老街重建的背景下,通过对古镇文化符号的研究,运用在地性设计的方法,适时、适地、适人地进行古镇文化符号的提炼和现代设计的实践,以现代设计的审美及眼光再现古镇文化,才能获得更多当代人对传统文化的认同感和传承的使命感。

1 泗泾古镇文化

1.1 泗泾古镇历史概况

上海泗泾古镇位于上海市松江区的东北部,总面积为23.48 km2。泗泾镇下塘村是2012年12月国家首批公布的646个中国传统村落之一[1],是上海仅有的两个国家级历史文化名村之一。建村于距今约1 050年前的北宋,早先名为“七间村”,后又名“会波村”,元代中叶拓展为集镇,因通波泾、外波泾、洞泾、张泾四泾汇集于此,遂改称“泗泾镇”[2]。泗泾塘贯穿镇中,把泗泾镇分为南北两半,明万历年修建的普渡桥、福连桥、武安桥三座石拱桥将南北两岸的商业与住房连为一体,与东田寺的迎阳宝塔一起构成了“三弓(三桥)一箭(铜塔)安一方”的谚语。

泗泾古镇是上海地域性文化的重要组成部分,基本保留了传统水乡市镇的河街格局和部分传统建筑。河道宽阔,河网密布,街道和巷弄沿着河道呈现鱼骨式结构布局,对街式楼房相峙而立,呈江南水乡传统空间肌理。泗泾古镇历史悠久,名人荟萃,有元代著名文人陶宗仪、《申报》巨子史量才、复旦大学创始人马相如等[3]。此外,泗泾古镇还拥有国家级非物质文化遗产——流传了三百多年的古乐“十锦细锣鼓”,厚重的文化底蕴和典型的水乡风貌使泗泾古镇成为了上海传统历史文化的载体。

1.2 泗泾古镇文化面临的问题

泗泾古镇曾经是华亭县重要的粮食集散地和水产交易中心,民谣夸其“三亭不及一泾”[2],是上海地区的经济、文化重镇。但如今却是松江新城地区经济发展的一块洼地,古镇文化岌岌可危,其面临的问题主要有:乡村生活场景的消失,位于大城市周边的古镇已无法保留原有的居住形态,生活方式的改变以及现代都市生活的便捷导致本地年轻居民大量外迁;缺乏古镇特色,在利用旅游经济刺激古镇经济的发展过程中,没有整体设计与规划,与周边古镇的同质化现象严重;历史文化流失,古镇的风土民俗、传统手工艺面对信息化、快餐式的现代生活已经失去了使用的场景与原有的意义,历史文化的传承是古镇发展的难点。

现有对上海泗泾古镇作为传统村落的保护研究,多停留在古建筑保护或景观风貌层面。除了古镇村落风貌的改善及保护,本文旨在追溯古镇文化的本源,以在地性视角,通过文化符号的提炼,形成视觉符号的文化再现,以当代生活的蓝本描绘泗泾古镇历史文化,达到传统文化的现代设计传播功能。

2 “在地性”理念及设计应用思路

2.1 “在地性”的提出与研究现状

在地性(Localization)是应对全球化、趋同化、范式化的设计理念[4]。在地设计(Locality Design)是指有特定地方、地域特性、特质的设计。“在地性”的研究可以追溯到国外的“地域主义”。“地域主义”是由美国建筑理论家路易斯·芒福德(Louis Monford)于1924年提出的,他认为建筑设计应基于对场地的深刻认知[5]。

20世纪90年代,我国台湾建筑师提出“在地设计”,在大陆语境中因陌生化产生间离效应[6],成为了一种新的批评性思考。中国台湾设计师黄生远、谢英俊用实证主义精神,以陪伴式设计的方式,赋予在地设计独特的文明价值。黄声远将事务所“田中央”放在宜兰,并在这座小城市中进行了长达20年的在地设计实践,诠释了和谐、有温度的“在地性”设计案例[7]。华黎作为国内研究“在地性”的代表建筑师,将自己的建筑思考概括为一种基于场地而进行特定营造的建筑,即所谓的“在地建筑”(In-situ Architecture),区别于“在地艺术”(Site—specific Art)的说法,它既是对自身场所的塑造和经营,也是对其所在场地的介入和回应[8]。

除了建筑领域对“在地性”的探讨之外,在影视业、地方会展业、社区文化创意产业等领域也有对“在地性”的思考与探索。如张笑冬等[9]提出东北地域文化在地方会展产业中的在地性与延展性,罗佩欣[10]提出以中国台湾普济社区为例探索文创产业中的“在地性”,赵建华等[11]提出基于“在地性”理念的乡村公共文化空间营造等。但相关的理论和设计实践案例较少,尤其是在将“在地性”理念运用于古镇传统文化符号的设计与研究方面。

2.2 在地设计的内涵及特征

“在地性”与地域性理论有所不同,是地域性理论的再认识和再思考。“地域性”更强调将设计对象所在一定区域范围内的历史、文化、风土、地形地貌等已发生的特征作为设计元素进行设计思考,并体现区域化特征[12]。在地设计有两个内涵要素:一是“现场性”,设计或设计对象是在特定的地方产生并使用的,具有真实性和融合性;二是“文化在地性”,设计对象一定有“文化”在其中的阐发过程,有文化的在地化过程,黑川雅之在《设计未来考古学》中提到:地域文化的价值不再是保存,而且需要体现出现代思潮及精神层面的积极意义,才能达到新的发展与应用[13];三是“人的感受”,在地设计不仅研究地域文化本身,还研究文化的主体——人、文化自身与文化发生地的关系,强调地域文化的活化再现,是地域文化的新发展与应用。地域性设计将设计师置于地域文化之外,从旁观者的角度总结、规划和设计,将地域文化视为对象;而在地设计将设计者置于研究的地域内,用其五感去体会,并作出反馈,与当地文化视为一体。在地设计不仅强调“地”,还强调“在”——研究对象与研究者的当下存在,在空间维度上有明确的地域限定,在时间维度上,呈现出与时俱进的动态发展,从而获得更多的共情和共鸣。

此外,在地设计还具有以下特征:设计师到场,在地性设计是基于实证主义的研究方法,阐述了“设计应立足于地方”“设计师应到场”的观念,在地设计遵循一切事物都可以被测试、被查找、被证明的原则,注重勘测调研的充分性和实地性;获取当地知识,运用地方情境和地方智慧来进行设计实践,深度挖掘地域本身具有的资源,产生更多反映地方特点的设计方法和设计结果;以文化为本,在地设计是以文化为本的可持续设计,强调本地文化的可追溯性及可沿袭性,有利于文脉的传承。

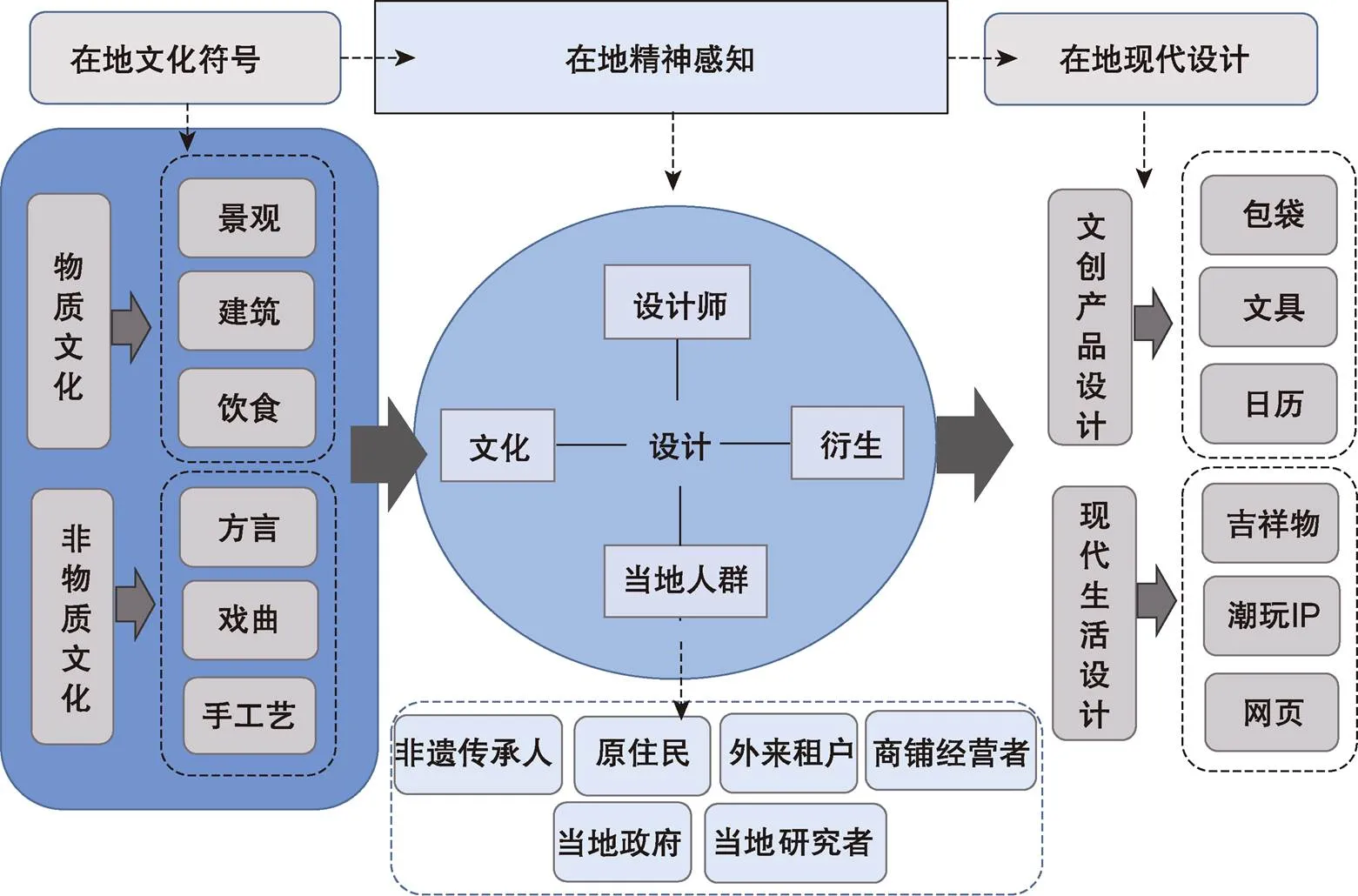

2.3 在地设计的应用思路

将“在地性”应用到古镇文化符号设计中,提出以“人”的感知为核心,以“地”的文化为依托、以“物”的设计为表达的应用思路(如图1)。

图1 在地设计应用思路

首先,以“人”的在地感知为核心。人是设计活动的核心因素,是决定设计信息“发送”和“接收”的主体。为了获得准确有效的古镇文化信息,设计师需要一段时间的在地浸润调研,从视觉体验到情感上都有在地感受,形成了“在地思维”——可以理解当地的生活方式,可以汲取当地的造物智慧,可以使用当地的形式语言。除了设计师的感知力,还需要借助当地人群的精神感知力,共同作出方案的选择。在地文化精神感知包含设计师和当地人群两方面,不是设计师的单一情感输出,也使设计师获得了设计幸福感[14]。

其次,以“地”的在地文化为依托。在地场所是设计活动的智慧源泉,文化符号的选取决定了设计方向和设计结果。从具有代表性的文化符号的角度,对建筑、景观、饮食、方言、手工艺、音乐戏曲等,按物质文化与非物质文化进行分类、梳理和选取,从而决定设计走向。在开展文化符号转译时,当地的器物、思想和呈现方式都影响着设计师的思维,使设计师在选择符号语言和表现形式时,带有在地文化特色,抓住在地文化精髓,才能做出有情感共鸣的设计。

最后,以“物”的在地设计为表达。设计成果以符合当地居民生活方式的物品进行呈现,包括古镇品牌logo,古镇吉祥物以及海报、旅游地图、文创产品、潮玩玩具等衍生品设计,在满足当代人使用的基础上,体现古镇在地文化的传统美、地方美,吸引更多人了解古镇文化、传播古镇文化。

3 泗泾古镇文化符号的在地性设计实践

3.1 泗泾古镇在地感知调研

3.1.1 设计师在地感知调研

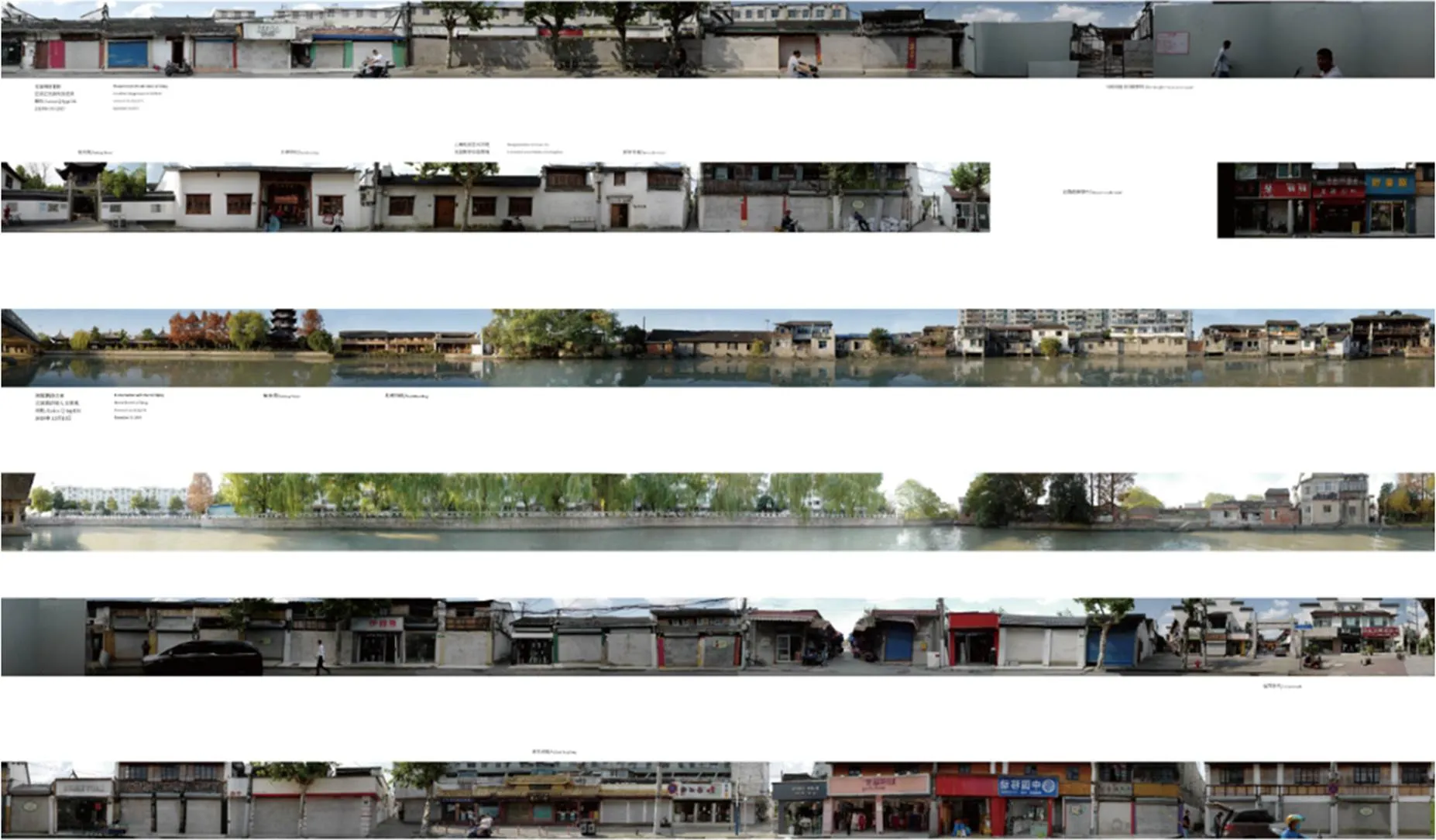

在泗泾古镇核心位置的下塘街上,古镇在地设计工作室设在老街最早完成修复的一处家用宅——“三宅”中,古镇工作室为设计师的调研与设计提供了“在地场所”。为了获得设身处地的在地感受,设计师采用了“用足迹去丈量、用眼睛去观察、用心去体会”的方法。在一年多的时间里,设计师走遍泗泾古镇各个区域,手绘了古镇地图(见图2),用纪实摄影的手法观察并记录下泗泾古镇各个角落,拍摄了近千张古镇的照片,制作了“泗泾塘-老街纪录摄影”长卷(见图3)。正如法国摄影家阿涅斯.瓦尔达说的一样:许多日常被我们称之为“普通的”事物,如果有着拍摄者的同理心,就会发现它们的特别[15]。

在泗泾古镇的在地感知中,设计师亲历了泗泾古镇的改建——老建筑的拆迁、当地居民的搬离、业态的翻新和调整,感受到古镇的变迁给每个古镇人带来的冲击和生活的改变。既有对千年历史的眷恋和不舍,也充满着对未来生活的期待与憧憬,这一切都融入了生活的点点滴滴,从细微处迸发出对新生活的渴望。泗泾古镇文化的“活化”才是设计的归节点。

3.1.2 当地人群在地感知调研

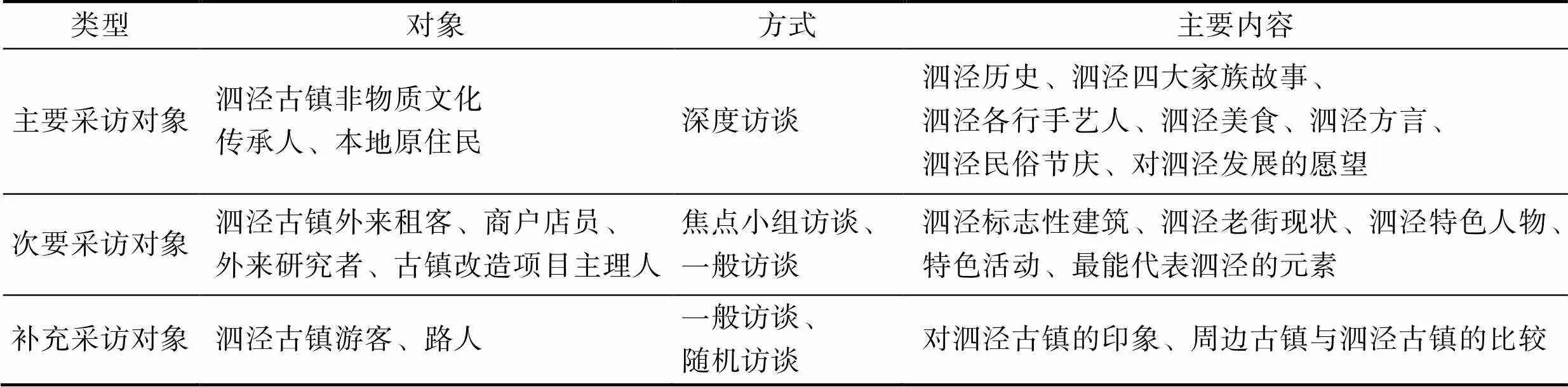

当地人群是在地设计的主体,也是目标群体,脱离当地人群参与的设计实践无法得到真正的认同。对当地人群的调研主要采用线下人物访谈和线上问卷调查两种方式,通过线上、线下调研数据的统计获得当地人群对泗泾古镇感知的核心词。

在线下共采访了30余人,采访对象分为主要采访对象、次要采访对象和补充采访对象,进行了深度访谈、焦点小组访谈、一般访谈和街头随访(见表1)。主要采访对象是当地人群调研的重点,对主要采访对象采用了深度访谈法,预设访谈问题,进行不同人物的分次访谈或同一人物的多次访谈。采访的“重量级”人物有:泗泾十锦细锣鼓传承人彭景良、唐家昌,上海交大古建筑保护组织志愿者、泗泾本地人王勇联等。线上问卷调查采用“问卷星”调研,主要面向泗泾古镇游客或对古镇文化感兴趣的群体,经过多轮发放,收回问卷230份,有效问卷205份。

图2 手绘地图和调研区域图

图3 泗泾塘-老街纪录摄影

表1 当地人群访谈调研表

Tab.1 Local population interview survey

通过与泗泾本地居民的深度访谈,感受到“老泗泾人”对泗泾文化的自豪、依恋与归属感,希望设计尊重历史,尽可能保留“传统文化”和“乡情”。古镇外来租客、商铺店员等“新泗泾人”表示对泗泾古镇的现状并不满意,古镇“名气大”却“破旧”,想要离开。“泗泾游客”的线上问卷调研结果显示:在泗泾古镇的总体印象方面,53%的人认为是“衰落的古镇”;在泗泾古镇的特色方面,72%的人认为是“临水而生”;在泗泾古镇的不足方面,51%的人认为是“仿古气息严重,不真实”;在与周边古镇的比较方面,56%的人认为最好的是“乌镇”。

3.2 泗泾古镇在地文化研究

3.2.1 文化整理与文化符号选取

泗泾古镇拥有千年历史,在“人、文、地、产、景”方面都有着优质的资源。基于对泗泾古镇的在地调研,梳理古镇文脉,总结古镇代表性文化如下:从物质文化形成的角度来看,包含“水文化”——古镇主河道泗泾塘由通波泾、外波泾、洞泾、张泾四水汇流而成,是连通江浙与上海的重要水道,为泗泾镇的形成赋予了重要意义,也是泗泾镇居民生活的重要支柱;“建筑文化”——沿河的街巷布局保留传统的水乡特色,名人古建有史量才故居(又名“明德堂”)、马家厅、清末民初名人住宅和民居、古桥“福连桥”等。从非物质文化形成的角度来看,包含“民间艺术文化”——国家级非物质文化遗产“十锦细锣鼓”,市级非物质文化遗产“松江皮影戏”和“松江剪纸”,以及“民俗风情文化”——泗泾面塑、美食手工艺阿六汤圆、广利粽子和泗泾豆腐手工艺,以及端午节龙舟竞渡、泗泾茶馆和书场等。

结合代表性文化的整理和在地感知调研的结果,最终选取“水文化”作为泗泾古镇最具代表性的文化符号,以“泗泾之纹”(“泗”通“四”“纹”通“文”)作为古镇文化设计的主题(见图4),意为:用四水汇波的水纹来表现泗泾文化的延绵。可以说,“泗泾是水做的”——“泗泾”两字都带“三点水”做偏旁,水是泗泾镇名字的由来,也是泗泾经济、生活的来源,更是“上善若水”的上海城市特征。临水而生是泗泾古镇居民生活形态最真实的反映,是一切建筑形态、民俗活动、美食手工艺的源泉。

3.2.2 文化符号转化

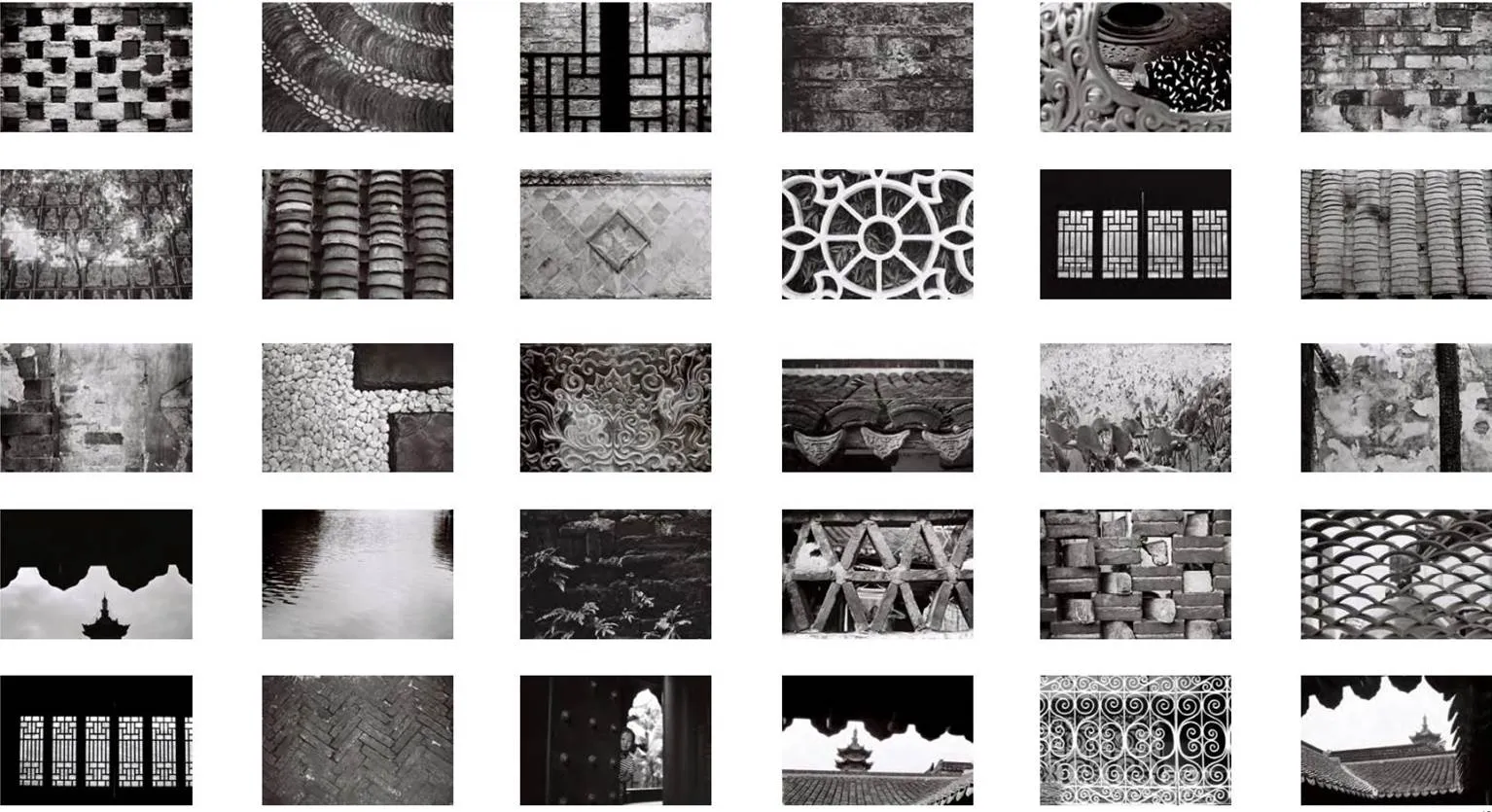

以“泗泾之纹”为主题,结合文化符号转化,用统一的元素再次整理创造,用现代的语言象征泗泾千年历史的古韵。文化符号转化以纪实摄影拍摄的照片为原型,选取有代表性的形态——古建筑中的瓦、梁、窗格、砖墙、栏杆等,通过照片分类、照片编号、图像采样、线稿转化等过程,完成文化符号的图形转化(见图5)。

文化符号转化的成果作为古镇文脉梳理的一部分,放在《泗泾之纹》——泗泾古镇文化品牌设计手册的开篇中,包括“过去的故事——量才篇、古宅魅影——月栖篇、历史变迁——老街篇、福田莲花——福莲篇”四个篇章。

3.3 泗泾古镇在地设计衍生

“泗泾之纹”的文化符号寓意着泗泾古镇散落在街角巷边的地域纹理、亭台窗格、小桥流水,就像是这座传统古镇的纹身、魂魄,附着在它的建筑、桥梁、街道、饮食等生活细节中,并无限延伸下去。基于文化符号的转化,采用线形的方式,将“水纹”隐藏于泗泾古镇著名景点、著名美食、民间故事等典型性或隐喻物质形态中,形成泗泾古镇文化符号的衍生设计(见图6)。

“泗泾之纹”文化符号的衍生设计,不仅被应用在了海报、日历、食品包装袋、帆布包、文具等文创用品设计上,还被应用于古镇吉祥物、IP设计、网页设计等现代生活设计之中。“泗泾之纹”使这些渐渐被遗忘的古镇文化以新的面貌再次进入人们的视线,回到人们的生活中,也使古镇文化焕发出新的活力,运用于人们的新生活中。

图4 主题文化符号

图6 文化符号的衍生设计

4 结语

中国历史、地域、民族文化源远流长,以古镇文化为主题的设计研究也一直是热门话题。但千篇一律的古镇设计振兴案例使人们不断思考,站在巨人的肩膀上,该如何使用老祖宗留下的宝贵文化财富?在地设计理念的提出,让我们反省,对设计来说,人才是核心要素,符合当下生活的设计才是有意义的设计。如何才能做出符合当下生活的设计,设计师必须到场,找到设身处地的体验和感知,与自然交谈,与当地人对话,找寻历史痕迹,打破思维桎梏。只有将使用者的关心渗透到每一处细节,注重当地人群的交流与反馈,才能获得与自然统一、人文呼应的设计灵感。

古镇文化就像被尘封的宝藏,需要设计者去打开。古镇文化需要被传承和发扬,首先要被认识和接受,是智慧的、美的、被认可的、有代表性的。上海泗泾古镇文化符号的在地性设计与研究,用现代设计构筑生活内容,提升古镇文化自信,吸引更多人关注古镇,从而达到文化传承和保护的最终目的。

[1] 中国传统村落网.中国传统村落名录[EB/OL]. (2016-3-26)[2023-01-17].http://www.chuantongcunluo.com/Gjml.asp.Traditional Village. The list of Chinese Traditional Villages[EB/OL]. (2016-3-26)[2010-01-17]. http://www. chuantongcunluo.com/Gjml.asp.

[2] 尹军. “四水会波”说泗泾[M]. 上海: 文汇出版社, 2017. YIN Jun. "Four Water Waves" Talked about Sijing[M]. Shanghai: Wenhui Press, 2017.

[3] 李德复. 泗泾名人录: 南村映雪泗泾里[M]. 上海: 文汇出版社, 2017. LI De-fu. Who's who in sijing: Nancun yingxue sijingli[M]. Shanghai: Wenhui Press, 2017.

[4] 朱翼. “贝森·西村大院”的“在地性”分析[J]. 城市建筑, 2020, 17(10): 141-144. ZHU Yi. Analysis on the "in-Situ" Characteristics of the West Village Basis Yard[J]. Urbanism and Architecture, 2020, 17(10): 141-144.

[5] 周龙娟. 基于“在地性”的乡村风貌设计策略研究——以上海市青浦区徐练村为例[J]. 园林, 2022, 39(2): 117-124. ZHOU Long-juan. Research on Rural Characteristics Design Strategy Based on "Locality"—A Case Study of Xulian Village, Qingpu District, Shanghai[J]. Landscape Architecture Academic Journal, 2022, 39(2): 117-124.

[6] 齐佳珺. 在地性城市建筑设计策略研究——黄声远的在地设计解读[J]. 中国住宅设施, 2020(2): 37-38. QI Jia-jun. Research on Architectural Design Strategy of Local City—Interpretation of Huang Shengyuan's Local Design[J]. China Housing Facilities, 2020(2): 37-38.

[7] 周榕. 建筑是一种陪伴——黄声远的在地与自在[J]. 世界建筑, 2014(3): 74-81, 125. ZHOU Rong. Architecture as Accompaniment: Huang Sheng-Yuan, Ad Locum and at Ease[J]. World Architecture, 2014(3): 74-81, 125.

[8] 王骏阳. 华黎的在地建筑: 一种对建筑学基本问题的回应[J]. 建筑学报, 2018(10): 60-65. WANG Jun-yang. The Site-Specific as a Strategy of Responding to Architectural Fundamentals in the Building Work by Hua Li[J]. Architectural Journal, 2018(10): 60-65.

[9] 张笑冬, 魏志宇. 东北地域文化在地方会展产业中的在地性与延展性——以吉林省长春市为例[J]. 商展经济, 2022(8): 7-9. ZHANG Xiao-dong, WEI Zhi-yu. The Locality and Extensibility of Northeast Regional Culture in Local Convention and Exhibition Industry[J]. Trade Fair Economy, 2022(8): 7-9.

[10] 罗佩欣. 关于文创产业中“在地性”的探索——以台湾普济社区为例[J]. 风景名胜, 2019(3): 291. LUO Pei-xin. Exploration on "Locality" in Cultural and Creative Industries—Taking Puji Community in Taiwan Province as an Example[J]. Business & Luxury Travel, 2019(3): 291.

[11] 赵建华, 詹秦川. 基于“在地性”理念乡村公共文化空间的营造[J]. 美与时代(城市版), 2021(12): 85-86. ZHAO Jian-hua, ZHAN Qin-chuan. Construction of Rural Public Cultural Space Based on the Concept of "Locality"[J]. Beauty & Times, 2021(12): 85-86.

[12] 任爽爽. “在地性”观念引导下的地铁站建筑设计研究[D]. 济南: 山东建筑大学, 2021. REN Shuang-shuang. Research on the Architectural Design of Subway Stations Guided by the Concept of "In-situ"[D]. Jinan: Shandong Jianzhu University, 2021.

[13] 季铁. 基于社区和网络的设计与社会创新[D]. 长沙: 湖南大学, 2012. JI Tie. Community and Network Based Design and Social Innovation[D]. Changsha: Hunan University, 2012.

[14] 朱曦. 设计师幸福感提升路径的案例研究[J]. 包装工程, 2019, 40(12): 60-64. ZHU Xi. Case of Method for Promoting Designers' Well-being[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(12): 60-64.

[15] 牛光夏, 刘倩杰. 《脸庞, 村庄》: 阿涅斯·瓦尔达式“在场”的建构与表达[J]. 电影新作, 2017(6): 67-71.NIU Guang-xia, LIU Qian-jie. Face, Village: The Construction and Expression of Agnès Varda's "Presence"[J]. New Films, 2017(6): 67-71.

"Locality" Design and Research of Cultural Symbols in Shanghai Sijing Ancient Town

TANG Hong-fang, XUE Gang, HU Qing-yan, ZHU Xi

(Shanghai Institute of Visual Arts, Shanghai 201620, China)

The work aims to explore the design and research of cultural symbols of Shanghai Sijing Ancient Town with the concept of "locality". Based on the proposal and research status of "locality", the connotation and characteristics of locality design were summarized, and an application idea with the perception of "people" as the core, the culture of "place" as the support, and the design of "things" as the expression was put forward. Based on the practice of locality design of cultural symbols in Shanghai Sijing Ancient Town, the methods and processes from local perception research, to the selection and transformation of local cultural symbols, and then to the derivative design of local culture were analyzed. It was a vivid case of placing designers in the study area, integrating with the local culture and providing design feedback. It is also an active exploration to promote the inheritance and promotion of the culture of Shanghai Sijing Ancient town, to build a better life with modern design, and to make the traditional ancient town culture "alive" from the perspective of "cultural confidence".

Sijing Ancient Town; cultural symbol; locality; locality design

TB472

A

1001-3563(2023)14-0373-07

10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.14.042

2023–02–13

上海市高等教育学会2022年度规划课题(Y2-303)

唐鸿芳(1980—),女,博士生,助理研究员,主要研究方向为地域文化设计、产品设计。

朱曦(1974—),男,博士生,副教授,主要研究方向为产品设计、产品服务设计。

责任编辑:马梦遥