可供性视域下博物馆非遗虚拟仿真系统设计研究

纪毅,马明,卢世主,王晶晶,韩明钰

可供性视域下博物馆非遗虚拟仿真系统设计研究

纪毅,马明,卢世主,王晶晶,韩明钰

(广东工业大学,广州 510000)

探究可供性视域下博物馆非遗虚拟仿真系统设计方法。首先概述了博物馆场景下,非遗虚拟仿真系统的现状,并对可供性理论及其应用进行梳理和提炼,提出可供性应用于博物馆非遗虚拟仿真系统设计的意义;其次从可供性视角分析博物馆非遗虚拟仿真系统设计层面存在的问题,进一步提出将可供性引入非遗虚拟仿真系统设计的机会和意义;最后通过分析非遗虚拟仿真系统的可供性设计节点特性,并结合前期相关研究,构建基于可供性理论的博物馆非遗虚拟仿真系统设计方法,并以广彩瓷虚拟仿真系统为例进行设计实践与可行性验证。研究结合可供性理论,提出可供性视角下博物馆非遗虚拟仿真系统设计可分为功能结构层、场景交互层、信息设计层与文化分为层,并分别提出显性知识数据库构建与隐性知识可视化教学、空间仿真、实体仿真与结构仿真、表征引导信息与情境反馈信息、视觉元素非遗化与听觉媒介沉浸化设计原则,形成面向博物馆非遗虚拟仿真系统的设计方法,为构建自然交互体验的非遗虚拟仿真系统设计提供参考。

可供性;非遗虚拟仿真系统;系统设计;博物馆

在体验经济时代下,设计逐渐由关注“人-机”转向关注“人-机-环境”之间的联系,应用系统打破了传统的扁平化设计形式限制,虚拟仿真应运而生。博物馆承载了当地文化基因与文化价值,担负传承当地非遗文化内涵与价值的使命。然而非物质文化遗产由于其文化知识的地域性、复杂性、操作的专业性及其教学维护成本的高昂,使非遗教习传承变得尤其艰难,非遗虚拟仿真系统以其可模拟真实的实验环境,为非遗体验者打造接近真实的实验体验的优点逐渐被引入博物馆非遗教习传承,成为目前主要发展方向。然而目前以物理逻辑为主线的博物馆非遗虚拟仿真实验教学系统的设计,仍停留在以认知科学的间接信息加工理论为基础[1],仿真现实的功能系统缺少系统性设计,以功能实现仿真结果形成的教学难以为用户传达地域性非遗文化的内核,缺少文化沉浸不利于整体非遗文化的教习传承。生态心理学中可供性(Affordance)概念的介入,在一定程度上为营造文化沉浸感的系统性设计指出了方向,但目前基于可供性理论,仍缺少相应具体的设计方法用于博物馆场景下非遗虚拟仿真系统设计,指导产品概念设计与优化。因此,本研究以可供性理论为指导,提出面向博物馆非遗虚拟仿真的可供性设计方法,塑造用户的学习文化的自然交互体验,指导博物馆非遗虚拟仿真设计的系统性设计开发。

1 可供性理论概述

数字化体验经济时代,合理高效的组织与呈现应用系统信息对营造用户自然交互体验显得尤为重要,也逐渐成为产品的核心竞争力。生态心理学视角下的可供性最初由吉布森[2]提出,将可供性定义为“动物与环境间的协调性(Complementarity)”,指在特定场所人的行动可能性存在于人与环境间经由人的直接感知所形成的特定关系,是一种快速、直觉性的无意识反应。后经唐纳德·诺曼将可供性同设计结合起来,在交互设计领域,借鉴当前学术界对可供性的直接知觉论与间接知觉论的折衷理解,哈特森(Hartson)[3]重新解读诺曼的行为阶段模型,进一步将可供性对应为物理可供性、认知可供性、感官可供性与功能可供性,见表1。产品交互设计需要综合考虑四类可供性才能促进自然交互体验的生成。近年来,可供性理论常被应用于交互设计等领域,如马超民[4]通过寻求直接知觉与间接知觉之间的平衡点,研究交互设计相关理论与实践,提出“交互可供性”概念模型;金子亮等[5]基于可供性提出移动信息可视化设计、检验模型,将功能可供性分为用户需求、技术与设计,认知可供性分为文字语义、图形语义与动效语义,感官可供性分为颜色、形态、音乐、动态与距离。物理可供性分为如何操作、操作方式与操作区域。此类研究均论证了将可供性理论运用于交互设计领域的可行性,同时进一步拓展了可供性概念。通过结合认知科学相关理论,基于用户任务行为视角,从多维度评估现有系统的积极与消极可供性进而优化系统,减小认知负荷,以形成符合用户行为习惯的自然交互行为,帮助用户提高使用体验。

表1 哈特森(Hartson)可供性概念

Tab.1 Hartson's concept of affordance

2 可供性理论介入博物馆非遗虚拟仿真系统设计的意义

元宇宙概念背景下新媒体技术的不断发展与沉浸式体验需求升级,如何通过数字技术设计符合用户行为习惯、满足自然交互体验需求的场景化应用系统的问题亟待解决。虚拟仿真系统应用于非遗教习传承越来越被博物馆所重视,通过对广东地区的博物馆,包括广东省博物馆、广州博物馆、西汉南越王博物馆等馆内非遗虚拟仿真系统进行体验分析发现,目前非遗虚拟仿真系统仍存在用户文化沉浸性低、文化体验感差等问题,博物馆中各种非遗虚拟仿真系统缺乏设计方法参考,虚拟资源组合而成的虚拟仿真系统造成用户文化体验低下。

非遗虚拟仿真系统需要承载文化与工艺的独特性,实现文化传达和工艺传达。非遗本身由于其民族文化艺术特点及隐性知识的内涵,造成文化传播困难,而以可供性为理论基础分析博物馆非遗虚拟仿真,从系统的角度分析虚拟仿真系统的功能、物理、认知与感知可供性层面各要素对用户非遗实验学习的影响,用户交互行为决定其感知到何种环境,而其感知的内容反作用决定其采取何种行为[6]。在博物馆文化体验场景中,通过研究用户与产品之间的交互事件下的可供性,在用户与非遗虚拟仿真平台交互的文化语境下,基于交互事件以挖掘目标行为习惯在不同交互层级上的表征,并映射于应用系统界面设计之中,形成可供文化交互体验的概念设计,见图1。这为解决博物馆非遗虚拟仿真系统文化沉浸体验感差,自主学习性不高等问题带来了新的设计思路,同时对提出博物馆非遗虚拟仿真系统设计方法也不失为一种有效的探索路径。

图1 可供性在交互事件中的概念模型[4]

3 博物馆中非遗虚拟仿真的设计分析

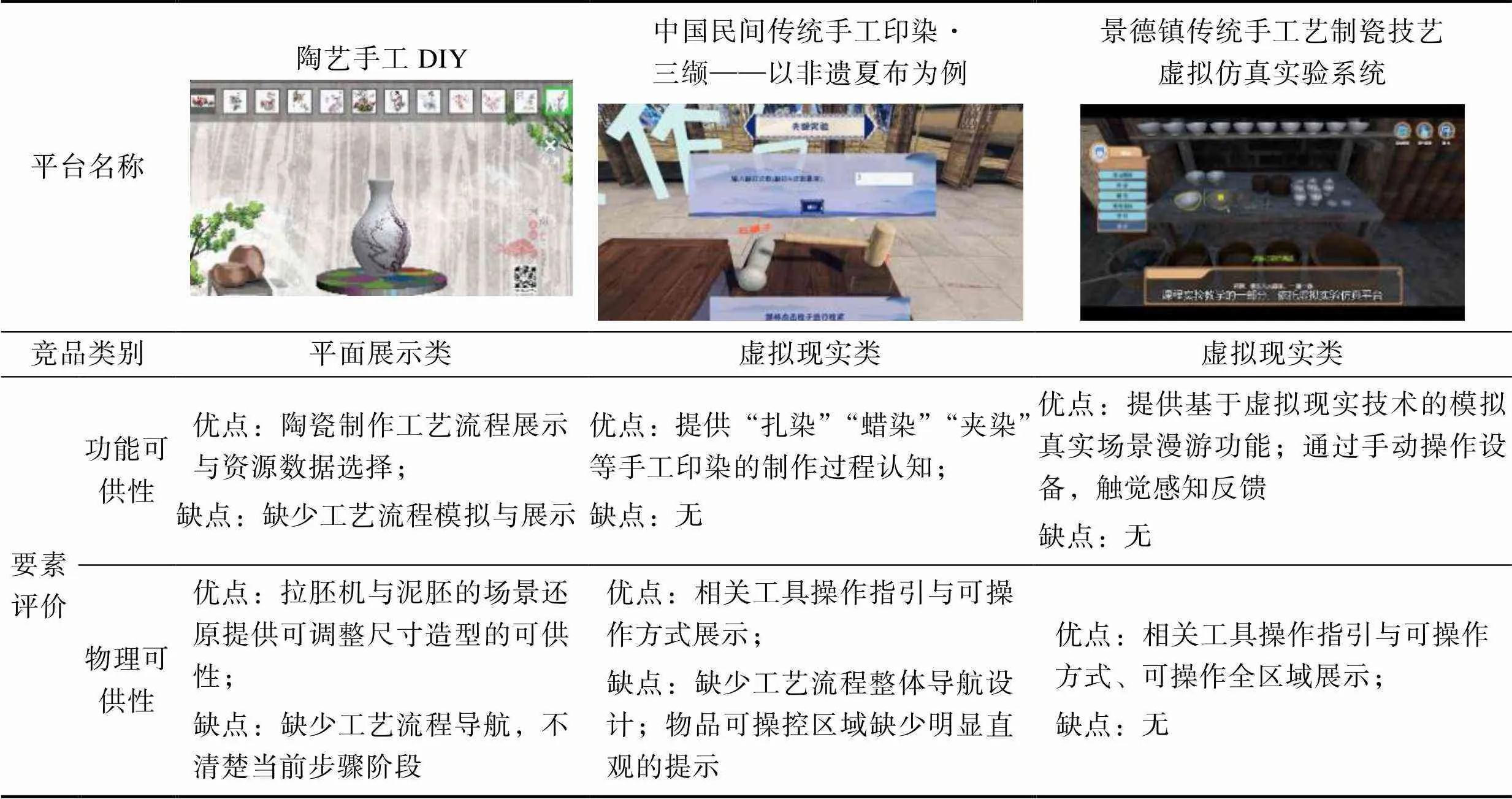

非遗虚拟仿真即基于虚拟现实、增强现实、多媒体技术、人机交互等信息技术,模拟真实的物理环境,提供人机交互事件的可供性,为用户营造接近真实的自然交互体验[7]。与传统的应用系统相比,其基于虚拟现实与增强现实技术,引入虚拟与真实环境的动态互动,提供较强的感官沉浸式体验。通过对目前博物馆非遗虚拟仿真的设计研究现状进行分析,研究发现除主题与内容差异之外,目前博物馆非遗虚拟仿真从用途出发主要可分为教学实验类与内容展示类两种形式,本文主要以教学实验类非遗虚拟仿真为研究对象,其中教学实验类非遗虚拟仿真可分为平面展示类与虚拟现实展示类。笔者基于可供性理论下功能、物理、认知与感官四维度,以及可供性程度与关系评价维度,挑选三个案例对博物馆非遗虚拟仿真设计进行分析,具体分析结果见表2。

通过调研发现,在要素评价方面,对功能可供性层面的设计,目前主要基于用户需求行为表现,解读其功能需求,进而应用于设计之上。在物理可供性构建方面,目前博物馆非遗虚拟仿真平台主要以工艺操作流程中物品的直接感知特性还原其操作方式,以相应动效与颜色的动态现实引导,从而突出其操作方式与可操作区域。对认知可供性层面的设计,以虚拟现实为主要手段的教学实验类非遗虚拟仿真系统,强调在虚拟真实场景下,搭建垂直细分的导航,通过及时的信息介绍与图形、动效反馈引导为用户提供自由的操作体验。对感官可供性的设计,主要以视觉层面的清晰引导与听觉层面的语音提示,以模拟虚拟场景/场景化图片背景引入环境因素,以情景化手法景化和谐的产品交互环境,情化用户与适用对象间的连接,进而营造人–物–景三者和谐氛围[8],形成感官上的直接知觉,以符合用户习惯与经验减小用户认知负荷。在程度评价方面,可供性强度上主要存在信息状态反馈弱,信息优先级差,同时听觉可供性引入提升可供性广度,而在可供性久度上,主要表现在信息反馈的停留时间。在关系评价方面,当前非遗虚拟仿真系统的可供性次序较为混乱,界面信息优先级提升用户认知负荷,通过提升可供性嵌套可组织可供性的次序,形成自然交互的交互系统。当前两类非遗虚拟仿真平台,在可供性下均采用一定形式手段用于提升用户体验,但也都存在不足。如平面展示类博物馆非遗虚拟仿真系统以风格化图片烘托氛围,用户存在真实场景与虚拟流程上的认知摩擦,同时其教学目标与用户学习需求存在差异化,其功能层面未曾有效满足用户功能需求与文化感知体验需求;而虚拟现实类博物馆非遗虚拟仿真缺少场景元素的非遗文化突出,不利于整体沉浸式体验的营造。

表2 博物馆非遗虚拟仿真竞品分析

Tab.2 Analysis of competitive products in virtual simulation of intangible cultural heritage in museum

续表2

总体来看,目前博物馆非遗虚拟仿真系统的设计,缺乏一个可供参考的设计模式。虚拟仿真技术借助人机交互设备等,将人与真实环境的相关信息传递至虚构的三维可视化虚拟环境,进而形成人–真实环境-虚拟空间的有机融合[9],在传播内容信息与自然交互体验层面具有较强的优势;但也存在有待发展的空间,如何综合现有VR,AR等技术应用于博物馆非遗虚拟仿真,在面向不同的主题内容的个性化设计语境下,实现文化交互体验的有效生成;设计师应如何在概念设计阶段设计出以满足用户文化交互体验的博物馆非遗虚拟仿真系统;有关学者认为技术人工物的交互界面遵循可供性理论有利于具身性的发展[10]。结合可供性理论发现,当下博物馆非遗虚拟仿真系统的设计应具备满足人–机–环境间的功能、物理、认知与感官可供性可以更好地适应用户行为,开发之初设计文化沉浸性高、自然交互体验的非遗虚拟仿真系统。

4 可供性视域下博物馆非遗虚拟仿真系统的设计架构

基于上述分析,研究认为在进行博物馆非遗虚拟仿真系统的交互体验设计时,有必要从可供性理论视角出发,提出开发之初的平台概念设计架构,即基于可供性理论的博物馆非遗虚拟仿真系统设计架构,并最终提炼出相关交互设计策略。

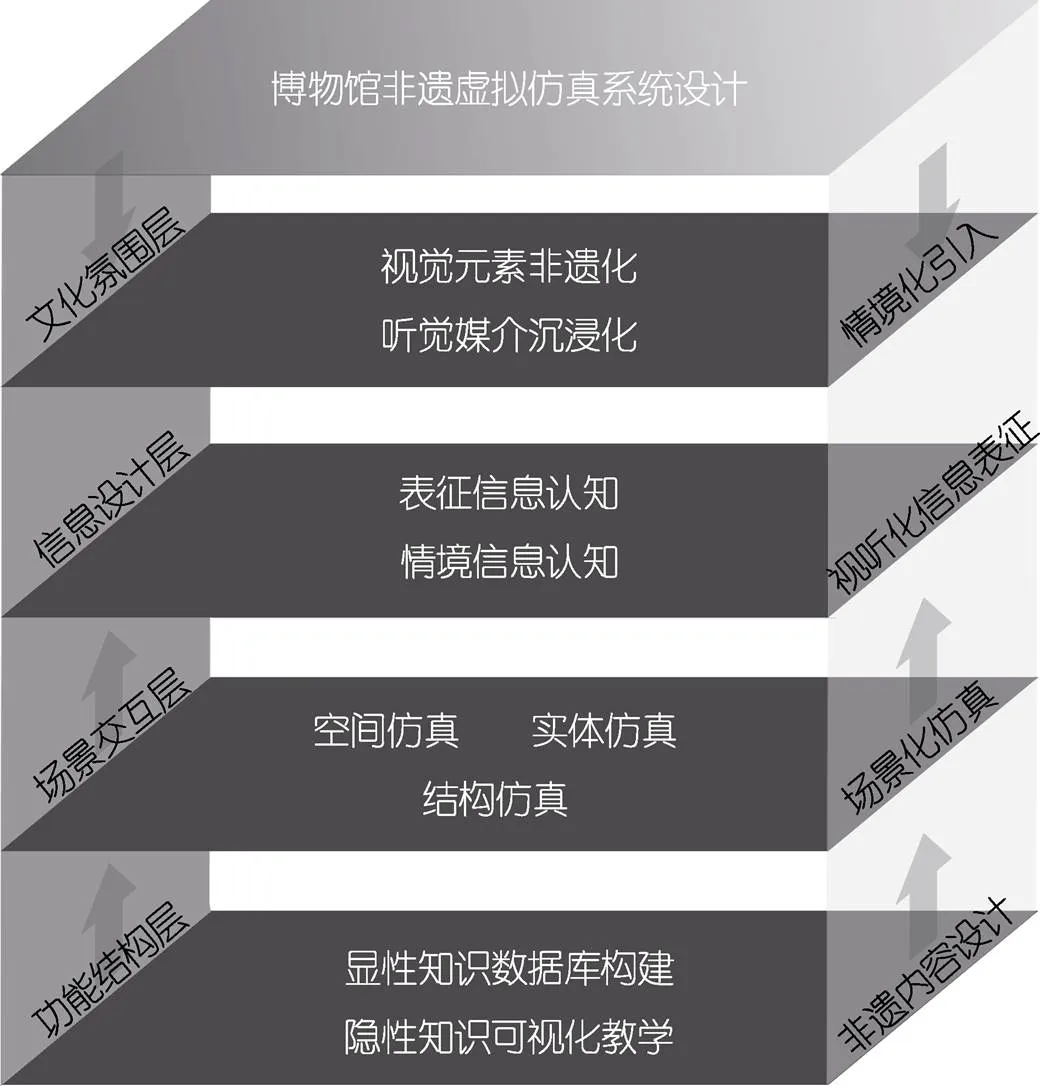

如图2所示,在用户侧,功能可供性决定了物理、认知与感知可供性的表达方向及元素表现形式,反过来又被三者共同作用,向用户传达目的达成的可能性,感知可供性在此基础上为物理与认知可供性的获取提供基础,同时物理可供性进一步促进用户认知[11]。在产品侧,虚拟现实世界设计分为软件层、交互层与渲染层[12]。软件层包括虚拟仿真系统的建模与现实,涉及功能与物理可供性的共同作用;交互层主要用于输入、输出交互信号及用户交互行为,交互事件背景下,以物理可供性为感知基础,通过认知可供性获取交互行为的可能性;渲染层主要以图形的渲染构建用户可感官体系。基于此,以可供性概念为理论基础提出将非遗虚拟仿真交互设计模型,归结为功能结构层、场景交互层、信息设计层与文化氛围层。功能结构层即非遗教学信息内容设计,通过对非遗未经加工的原始素材进行知识整理分类,进而为构建虚拟仿真系统功能模块提供数据基础,以非遗文化知识图谱搭建符合用户学习的知识教学体系;场景交互层搭建虚拟仿真底层场景模型,模拟真实非遗教学场景,通过系统场景与真实世界的匹配,形成虚拟场景与非遗信息的“无缝衔接”,促进用户以身体行为经验直接知觉非遗信息的自然交互行为[13];信息设计层即系统界面非遗信息展示设计,融入虚拟场景语境下,通过语言、图形等表征信息为用户提供非遗学习导航与文化信息认知,形成非遗显性与隐形知识的综合理解;文化氛围层即以渲染虚拟仿真系统文化氛围为目标,通过信息可视化处理,以突出非遗文化内涵构建非遗文化元素,以文化沉浸感加深认知深度的可能。

图2 可供性视域下博物馆非遗虚拟仿真系统的设计架构

5 面向博物馆非遗虚拟仿真系统的可供性设计原则

作为面向广大用户群体、不受时空限制的开放性虚拟资源,非遗虚拟仿真系统在应用于博物馆场景下用户非遗实践体验中,可供性理论将有助于指导相应的设计实践。本研究基于对可供性理论和博物馆非遗虚拟仿真系统设计的研究分析,提出面向博物馆非遗虚拟仿真系统的可供性设计原则,包括功能结构层可供性、场景交互层可供性、信息设计层可供性与文化氛围层可供性设计原则,见图3。

5.1 功能结构层可供性设计原则

非遗教学即通过传承人的知识转移以实现知识的增值与创新为最终目的,传承人知识转移效果直接影响非遗传承与保存,通过划分为显性知识转移和隐形知识转移将有利于辅助用户认知非遗知识的内在本质[14]。显性知识包括以文字、图片、符号等被具体化表现传达出来的知识;隐性知识则是个体长时间工作实践中形成的内在高度个体化、难以被编码的知识。非遗知识分类的有效性将直接决定其非遗知识集成与文化传承与教学的效果[15]。

图3 面向博物馆非遗虚拟仿真系统的可供性设计原则

1)显性知识数据库构建:基于知识图谱、语义关联等技术,将能够以语言、文字等直观形式表达感知的显性知识进行知识分类形成规范化、标语化、语义化教学资料数据库,形成关联知识基础推动非遗教习传承[16]。博物馆非遗虚拟仿真教学包含技艺技法的仿真教学、可视化非遗知识的问答核验、非遗文化体验互动等形式,为用户体验非遗、认知非遗到非遗知识转化与创新的个性化学习需求整体流程提供物料保障,培养用户非遗理论知识的认知;同时从技术角度,以语义检索等手段调用数据库关联知识,为用户体验虚拟仿真学习流程提供实时文化知识答疑,在降低用户认知负荷的同时,满足非遗虚拟仿真教学功能可供性。

2)隐性知识可视化教学:隐性知识主要包括非遗制作的工艺、利益相关者的经验传递,需要对交互知识进行合理的显性可视化进行教学[17]。通过对非遗技艺教学的虚拟仿真,整理、归纳可视复杂信息,以线性工艺教学为场景,通过标准化图形的引导建立信息知识点知识图谱,实现非遗资源多维度可视化教学引导用户实践经验的获取,基于固化的“图式”序列从非遗实践体验到抽象概念的生成,为其非遗技艺习得提供内在基础。

5.2 场景交互层可供性设计原则

不同的虚拟仿真空间环境给用户带来不同的体验,模拟环境的仿真程度是形成沉浸体验的基础。非遗虚拟仿真的场景交互层设计原则可从界面隐喻设计角度入手,旨在通过对现实世界中用户记忆里的情境重组加工,重构虚拟情景,使隐喻表征于其丰富外延的准确表达上[18]。因此,在对非遗虚拟仿真相应内容设计时,可以基于空间仿真、实体仿真与结构仿真,以直接知觉特性,有助于用户无需思考、更快速地感知符合现实逻辑与用户习惯的事物。

1)空间仿真:即通过对现实生活物理空间与用户经验虚构非遗仿真空间。非遗作为一种地域性的存在,流传于特定的地区空间,其本身蕴含了丰富的历史文化与民族情感。非遗的活态传承不仅应该作为一种技艺文化现象传播,还应重视其作为民族精神层面的载体意义[19]。因此,非遗虚拟仿真系统空间需要在对非遗物理场域模拟基础上,对非遗文化历史脉络、区域民族文化等进行解析,协同博物馆非遗空间共构空间仿真。如Jaunt VR与百老汇联合推出的VR戏剧应用,设计师们解读百老汇文化历史,以全景视频录制还原戏剧空间,赋予用户一种置身于舞台中央的沉浸感。

2)实体仿真与结构仿真:实体仿真即包括非遗工具、实物、工艺品等有形物质载体(事物)的仿真,结构仿真则是在实体仿真基础上侧重于反映载体结构信息。在非遗虚拟仿真的交互设计中,隐性知识是高度个人化的知识,其获得与传播主要取决于用户切身体验[20],非遗仿真实践过程中相关技艺所采用的实体及其结构的仿真隐喻,为用户提供可感知的可供性与操作可行性。此外,结构仿真在展开设计时需要结合非遗工艺教学的行为,因为非遗虚拟仿真场景的构建必须围绕“人、物、场”展开,在确保非遗文化空间的真实感情境下,配置实体及其结构可操作性可以有效提升用户的在场参与感。因此,对面向非遗虚拟仿真的结构仿真,应当结合技艺操作行为,以人-物-场景的多维视角为结构实体及虚拟仿真场景下的可操作实体提供可供性,将有助于用户快速、自然地获取嵌入信息。

5.3 信息设计层可供性设计原则

1)表征引导信息:从认知叙事的角度看,非遗界面信息设计是对文化信息的叙事进行解码、重新组织创造,以此实现文化的认知转译与情感介入[21]。博物馆非遗虚拟仿真的信息设计层设计原则可以从表征引导信息与情境反馈信息着手设计,其中表征引导信息包括界面常驻基本模块导航图标、文字等,以弱交互性的静态信息呈现基本的功能架构。界面常驻UI元素的高频使用打破浸入式体验,因此在常驻表征引导信息设计时,应当更多地考虑仿真界面的简洁、通过拟物化模拟仿真实体嵌入场景,并转化为情境反馈信息,从而隐喻功能表征信息,维持在场沉浸感。

2)情境反馈信息:即在场景化背景下,基于用户操作行为的即时动态反馈信息。在非遗虚拟仿真的交互设计中,可以借助叙事非遗技艺操作模式与用户认知经验,以提供实体结构可操作的可供性引导、线性教学流程引导、场域导航引导等,完成场景化仿真物与用户产生的认知事件与情感互动等非物质信息的交流与时空耦合。同时,虚拟现实手柄设备等物理触发控件固有的刺激-反馈模式可以有效地调动视觉与触觉反馈,在隐藏组织相关信息的同时,采用触感判定操作的效果反馈,培养模拟非遗工艺动作的规范性。

5.4 文化氛围层可供性设计策略

1)视觉元素非遗化:通过对文化审美意识、行为习惯等自然融入虚拟系统的视觉表达、交互设计与场景意向构建中进而达到传统文化的转译创新,提升文化体验感[22]。其映射于虚拟仿真文化氛围层可供性设计中主要包括物质层转译的视觉元素非遗化与行为层转译的场景交互层可供性(场景交互层可供性同上文,具体不再赘述),共同推进虚拟仿真视觉层面的文化转译。视觉元素非遗化可以基于表征引导与情境反馈信息进行特异性设计,以文化视觉层的色彩、形态与质感等对现有传统图案进行元素提取与设计重构,如界面导航标签、图表等;以情境意象层的场域、时空与交互行为等进行结构,提炼符合用户操作行为反馈的信息元素,比如流程导航、操作提醒等。此外,在视觉元素的编码重构设计师应当注意视觉元素内容的可读性与客观对象的简易抽象化表达[23],原始繁复的非遗元素调动用户长时记忆,不利于用户的快速直接感知,造成用户认知负荷。因此,在虚拟仿真视觉元素非遗化设计时,应当基于信息设计层,从表征的视觉元素与情境的反馈元素进行元素的抽象仿真,简化原始非遗图案元素,过滤无用元素从而有助于降低认知负荷,辅助用户文化认知。

2)听觉媒介沉浸化:在面向博物馆非遗虚拟仿真的文化氛围层可供性设计时,为了更好的营造用户沉浸式氛围体验感,同时还应该从听觉媒介视角触发进行设计。听觉作为视觉以外最主要的感官通道,其声音媒介更易被用户直接感知[24]。非遗虚拟仿真听觉媒介沉浸化主要包括操作反馈听觉与环境氛围听觉,其中操作反馈听觉主要指包括信息设计层的信息操作反馈提示音与物理交互层的媒介操作交互听觉反馈,由于信息视觉元素与场景内实体媒介均由现实媒介仿真,因此其听觉通道亦可以现实媒介操作听觉意象而衍生,形成听觉虚拟的一致性;环境氛围听觉主要以空间音乐烘托为主,包括不同场景画面背景音乐,通过对虚拟仿真不同情节的操作内容进行文化解读,匹配合适的氛围曲调,引导用户走入非遗情境。

6 以广彩瓷技艺体验的虚拟仿真设计实践

广彩瓷作为岭南地区特色非遗,蕴含丰富的文化内涵与传承价值,逐渐被众多设计师、院校与机构所重视。本研究以广彩瓷技艺教学为例,基于可供性理论与相应的虚拟仿真系统可供性设计原则开始设计实践。

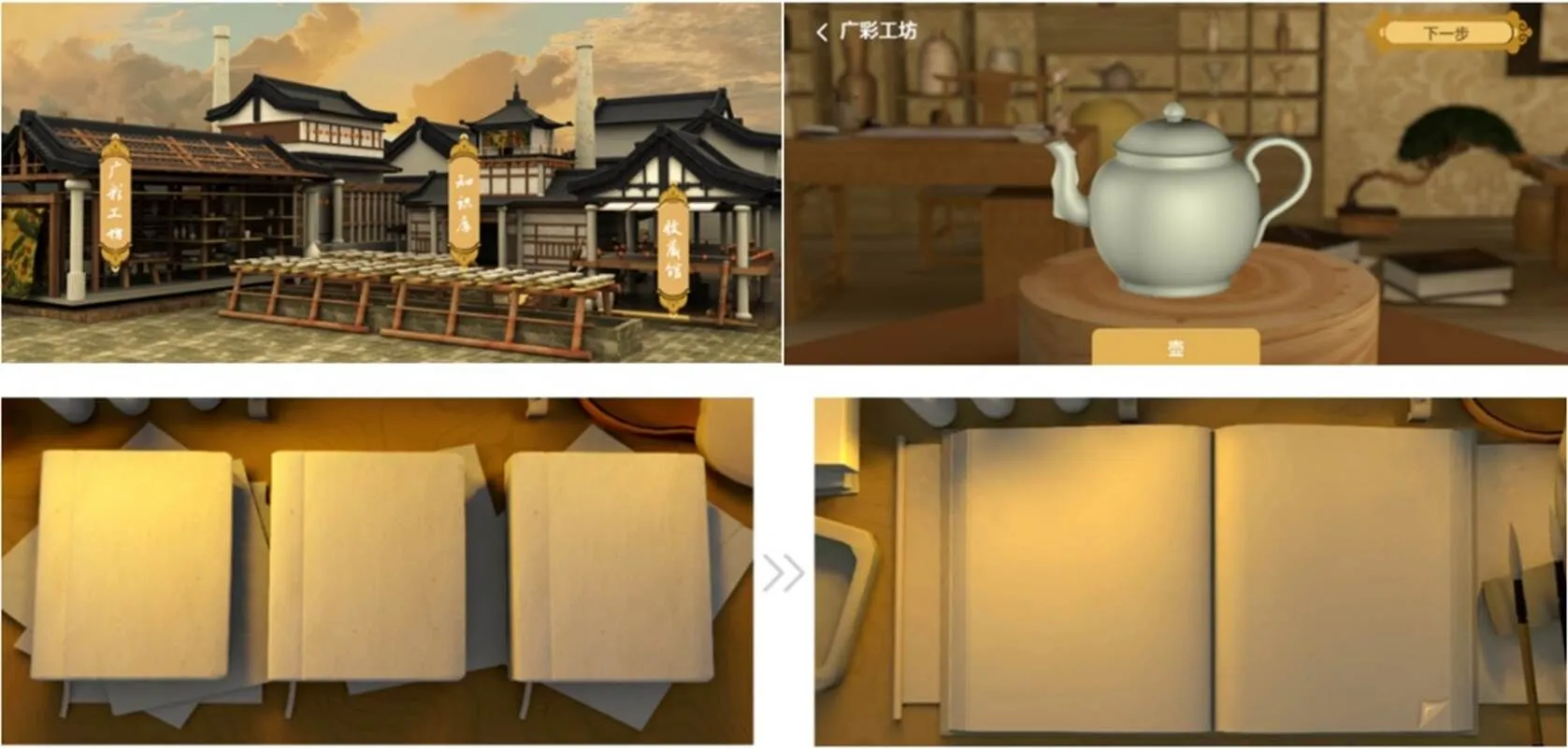

在功能结构层面,通过收集广彩瓷案例,编码其器型、斗方、锦地图案等构建广彩瓷可视化数据库,同时通过建模工具实现数据的可视化,仿真真实传承人广彩瓷工艺教学场景流程,以主线任务与自由支线任务侧重不同教学内容的传授,基于技艺制定的线性定制流程策略,构建广彩瓷在线定制系统的定制流程框架,尽可能地模拟现实情境打造虚拟沉浸式学习基调,见图4。

在场景交互层面,通过对外销瓷广彩瓷贸易出口重点场所十三行博物馆与广彩瓷烧制工坊进行真实空间仿真,场景代入用户领略广彩历史文化与民族情怀,同时对空间场景内的实体及其结构进行仿真,模拟仿真广彩制作的拉坯机及其可旋转的属性结构,实现实体与结构的仿真,当用户操作广彩瓷模型时,将促发拉坯机转动;同时场景内广彩瓷模型的制作仿真了现实中瓷器模型通过手法拉坯的生成路径,基于模型的实体与结构仿真,提升用户定制的参与感,逐渐促进感知信息到抽象概念的形成;通过对知识库的隐喻理解与广彩瓷文化知识分类,仿真书桌与典籍实体,以典籍的分类作为知识内容的导航,界面元素与场景的融合更加富有代入感,实现场景交互;点击查看具体知识分类时,典籍会播放动画自动展开相关分类下的知识内容,通过仿真点击翻阅的结构,符合用户操作认知而促进可供性的获取,见图5。

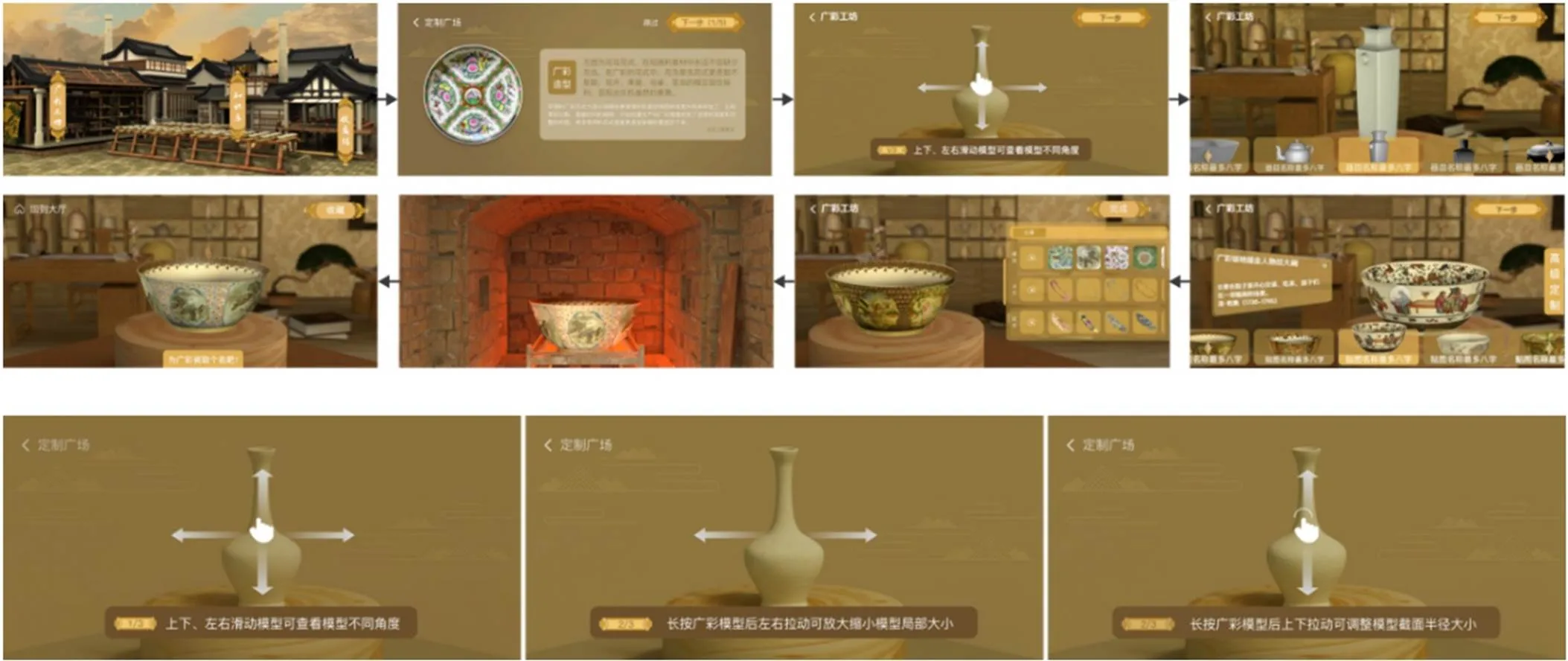

在信息设计层面,通过定制核心元素的新手引导,针对定制内容与相关操作可供性进行分析,提取出用户定制前所需的内容,设定新手引导内容,包括广彩瓷造型、花式、图案等,同时对展示内容进行具体的文字说明,以及相关快速完成新手引导、跳转查看更多文化知识的路口,满足认知可供性需求;以3D模型的角度切换,用户以上帝视角认知信息内容,强化模型可操作的物理可供性;同时以目标导向凸显核心功能路径,具体表现为核心功能的入口、推动定制进程的操作按钮等视觉突出,以及弱化界面元素的负荷干扰,如文化信息内容介绍等,同时强化区分元素的选中/未选中状态,减少认知成本,营造心流操作体验。并通过情境化反馈信息辅助用户定制操作,通过引导流程指示3D模型可切换视角观看及模型长按选中可实现造型调整。其次当用户进行广彩模型调整时,以直观的操作引导与反馈融入行为路径上,如当用户长按模型时,出现模型可调整范围区间,当用户进行高级定制,切换元素内容时,选中模型部分高亮色彩突出,指导具体的定制,见图6。

在文化氛围层面,通过对广彩瓷在线定制系统的分析,面向移动端的广彩瓷定制场景提出了基于视觉、听觉与触觉层面的设计路径。在视觉层面,提出将广彩瓷经典的传统文案用于设计中,根据代表性图像符号的隐喻匹配相应的界面功能控件与装饰元素,提炼出视觉非遗化元素融入广彩瓷在线定制系统场景中,并与物理层面场景相互促进,使广大用户可通过界面体验来形成文化沉浸感。视觉元素设计风格以扁平化为主,通过对广彩瓷斗方的视觉元素提取,融入作者对广彩瓷文化的主观理解与认知,绘制出一系列符合广彩瓷在线定制系统的视觉图案、图形表等。此外,在听觉层面,通过引入声音元素,包括定制系统背景音、交互操作音与反馈音等,以音乐辅助用户进入在线定制系统的虚拟仿真情境,见图7。

图4 功能结构层设计

图5 场景交互层设计

图6 信息设计层设计

图7 文化氛围层设计

7 结语

博物馆非遗虚拟仿真系统作为面向大众参与学习的在线开放资源,目前多数注重仿真内容的数字化实现,通过模拟现实场景为非遗教习传承提供环境基础,然而技术为主的非遗教学功能再现缺少用户文化交互体验的系统性设计考量,脱离文化语境,造成用户非遗虚拟仿真实验学习的文化体验感差、认知负荷高,同时缺乏相应的设计方法。因此,该研究基于可供性理论提出博物馆非遗虚拟仿真系统设计的架构与原则,较好地为构建博物馆非遗虚拟仿真的文化交互体验提供可行性参考,以便设计更具沉浸性与实用性的非遗虚拟仿真系统,提升用户文化认知体验。

[1] 邓力源. 可供性视域下地图服务类应用的交互设计研究[D]. 无锡: 江南大学, 2020. DENG Li-yuan. Research on Interactive Design of Map Service Applications from the Perspective of Availability[D]. Wuxi: Jiangnan University, 2020.

[2] WHITEHEAD B A, JAMES J. Gibson: The ecological approach to visual perception[J]. Systems Research and Behavioral Science, 1981, 26(3): 308-309.

[3] HARTSON R. Cognitive, Physical, Sensory, and Functional Affordances in Interaction Design[J]. Behaviour & Information Technology, 2003, 22(5): 315-338.

[4] 马超民. 可供性视角下的交互设计研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2016. MA Chao-min. Research on Interaction Design from the Perspective of Availability[D]. Changsha: Hunan University, 2016.

[5] 金子亮. 基于可供性的移动端信息可视化界面设计研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2017. JIN Zi-liang. Research on Information Visualization Interface Design of Mobile Terminal Based on Availability[D].Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2017.

[6] 张茗. 生成知觉观研究[D]. 南京: 南京大学, 2016. ZHANG Ming. Research on Generative Perception View[D].Nanjing: Nanjing University, 2016.

[7] 韩东颖, 孔祥西, 罗皓, 等. 基于“虚拟仿真平台”的多位一体化创新实践体系改革[J]. 教育现代化, 2019, 6(65): 23-24. HAN Dong-ying, KONG Xiang-xi, LUO Hao, et al. Reform of Multi-Position Integrated Innovation Practice System Based on "Virtual Simulation Platform"[J]. Education Modernization, 2019, 6(65): 23-24.

[8] 蒋妍捷, 张玉山. 基于情景化设计的现代陶瓷茶具研究[J]. 包装工程, 2021, 42(12): 276-282. JIANG Yan-jie, ZHANG Yu-shan. Modern Ceramic Teaware Based on Situational Design[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(12): 276-282.

[9] 张婉, 张改梅, 梁炯, 等. 新工科下虚拟仿真技术在印刷包装实验教学中的应用探讨[J]. 包装工程, 2021, 42(S1): 155-157. ZHANG Wan, ZHANG Gai-mei, LIANG Jiong, et al. Discussion on the Application of Virtual Simulation Technology in Printing and Packaging Experiment Teaching under New Engineering[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(S1): 155-157.

[10] 罗玲玲, 魏春艳. 技术人工物发展的生态逻辑[J]. 东北大学学报(社会科学版), 2018, 20(3): 221-226. LUO Ling-ling, WEI Chun-yan. On the Ecological Logic of Technical Artifacts' Development[J]. Journal of Northeastern University (Social Science), 2018, 20(3): 221-226.

[11] 邓明, 杨森, 孙鸣. 交互界面的形式解析[J]. 包装工程, 2021, 42(24): 215-221, 250. DENG Ming, YANG Sen, SUN Ming. Analysis of the Form of Interactive Interface[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(24): 215-221, 250.

[12] 王育行. 针对碑林书法艺术虚拟体验的自然交互设计研究[D]. 镇江: 江苏大学, 2019. WANG Yu-xing. Research on Natural Interactive Design for Virtual Experience of Calligraphy Art in Beilin[D]. Zhenjiang: Jiangsu University, 2019.

[13] 韦曦. 智能传播时代非物质文化遗产场景传播研究[J]. 传媒观察, 2021(12): 62-68. WEI Xi. Research on the Scene Communication of Intangible Cultural Heritage in the Era of Intelligent Communication[J]. Media Observer, 2021(12): 62-68.

[14] 李京胤. 非物质文化遗产传承人的隐性知识转移影响因素与转移策略研究[D]. 天津: 南开大学, 2020. LI Jing-yin. Research on Influencing Factors and Transfer Strategies of Tacit Knowledge Transfer of Intangible Cultural Heritage Inheritors[D].Tianjin: Nankai University, 2020.

[15] 翟姗姗, 刘齐进, 白阳. 面向传承和传播的非遗数字资源描述与语义揭示研究综述[J]. 图书情报工作, 2016, 60(2): 6-13, 21. ZHAI Shan-shan, LIU Qi-jin, BAI Yang. Research Review on the Digital Resources Description and Semantic Reveal about Intangible Cultural Heritage for Inheritance and Communication[J]. Library and Information Service, 2016, 60(2): 6-13, 21.

[16] 魏清华, 刘勐. 非物质文化遗产知识库构建——以甘肃省国家级非遗为例[J]. 图书馆学研究, 2020(6): 33-38. WEI Qing-hua, LIU Meng. Construction of Intangible Cultural Heritage Knowledge Base: A Case Study of National Intangible Cultural Heritage in Gansu[J]. Research on Library Science, 2020(6): 33-38.

[17] 张朵朵. 隐性知识: 传统手工艺设计创新研究的微观视角[J]. 装饰, 2015(6): 117-119. ZHANG Duo-duo. Tacit Knowledge: A Micro-Perspective of Traditional Handicraft Design Innovation Research[J]. Art & Design, 2015(6): 117-119.

[18] 王怡, 赵钢. 移动交互界面拟物化设计解读[J]. 包装工程, 2013, 34(18): 58-61. WANG Yi, ZHAO Gang. Interpretation of the Materialized Design of Mobile Interface[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(18): 58-61.

[19] 阮海云. “非遗”校本课程的美育价值及其实现[J]. 教学与管理, 2020(33): 95-97. RUAN Hai-yun. Aesthetic Value and Realization of School-Based Curriculum of "Intangible Cultural Heritage"[J]. Teaching & Administration, 2020(33): 95- 97.

[20] 孙发成. 传统工艺活态保护中的“身体”价值与“活态”空间[J]. 民族艺术, 2020(4): 55-63. SUN Fa-cheng. "Body" Value and "Living" Space in Traditional Craft Living Protection[J]. National Arts, 2020(4): 55-63.

[21] 李文嘉, 高瑶瑶, 张再瑜. 认知叙事视域下乡村文创产品创新策略研究[J]. 包装工程, 2021, 42(20): 381-388. LI Wen-jia, GAO Yao-yao, ZHANG Zai-yu. Innovation Strategy of Rural Cultural and Creative Products from the Perspective of Cognitive Narrative[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(20): 381-388.

[22] 刘旭. 基于文化转译理念的传统文化APP设计[J]. 包装工程, 2020, 41(2): 237-242. LIU Xu. Traditional Culture APP Design Based on Cultural Translation Theory[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(2): 237-242.

[23] 李萌, 刘春雷. 视觉传达设计中抽象图形的针对性提炼与表现[J]. 包装工程, 2014, 35(8): 9-13.LI Meng, LIU Chun-lei. Pointed Refining and Expression of Abstract Graphics in Visual Communication Design[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(8): 9-13.

[24] 谭征宇, 杨文灵. 面向自然交互的声音通感设计研究[J]. 包装工程, 2018, 39(8): 68-73. TAN Zheng-yu, YANG Wen-ling. Sound Synaesthesia Design Based on the Natural Interactions[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(8): 68-73.

Affordance-based Virtual Simulation Design of Intangible Cultural Heritage in Museum

JI Yi, MA Ming, LU Shi-zhu, WANG Jing-jing, HAN Ming-yu

(Guangdong University of Technology, Guangzhou 510000, China)

The work aims to explore the virtual simulation design method of intangible cultural heritage (ICH) in museum from the perspective of affordance. Firstly, the current situation of the ICH virtual simulation system in museum was summarized and the theory of affordance and its application were sorted out and refined to propose the significance of applying affordance to the virtual simulation of ICH.Secondly, by analyzing the problems in the virtual simulation design of ICH in museum from the perspective of affordance, the opportunities and significance of introducing the affordance into the virtual simulation system were put forward. Finally, by analyzing the characteristics of affordance design nodes of ICH virtual simulation system, the design method of ICH virtual simulation system in museum based on the theory of affordance was constructed combined with the previous research and then the design practice and feasibility verification were carried out with the virtual simulation system of the Cantonese Porcelain as an example. In the work, combined with the theory of affordance, the design of ICH virtual simulation system in museum based on affordance can be divided into four layers: functional structure, scene interaction, information design and cultural atmosphere. Accordingly, the design principles are proposed, including database construction of explicit knowledge and visualization teaching of tacit knowledge, space simulation, physical simulation and structural simulation, representation guidance information and situational feedback, intangible visual elements and immersive auditory medium, which forms a design method for ICH virtual simulation system in museum and provides reference for the design of ICH virtual simulation system to build a natural interactive experience.

affordance; ICH virtual simulation; system design; museum

TB472

A

1001-3563(2023)14-0450-11

10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.14.051

2023–02–16

教育部人文社会科学研究项目(20YJA760031)

纪毅(1979—),男,博士生,副教授,主要研究方向为交互设计、交互艺术与体验设计。

马明(1998—),男,硕士生,主攻用户体验与交互设计、非物质文化遗产教育。

责任编辑:陈作