根系和凋落物去除对3种人工林土壤CO2通量日变化的影响

沈 健, 何宗明, 董 强, 郜士垒, 林 宇, 曹光球

(1.福建农林大学林学院,福建 福州 350002;2.国家林业和草原局杉木工程技术研究中心,福建 福州 350002;3.闽侯白沙国有林场,福建 福州 350100)

土壤呼吸是森林土壤碳排放的主要途径,包括根系呼吸、土壤微生物呼吸和动物呼吸以及土壤中含碳物质的化学氧化过程[1]。在全球气候剧烈变化背景下,研究森林生态系统土壤CO2排放显得格外重要。土壤碳排放受生物因素和非生物因素的影响,生物因素包括地面植被与凋落物的数量和质量、植物根系、土壤微生物以及动物的组成、活性、功能等,非生物因素包括土壤温度、土壤湿度、土壤有机质和土壤养分元素等[2-4]。影响土壤CO2通量的因素很多,比如地下植物细根生物量、地表植被凋落物、土壤温度、土壤湿度等,这些因素在不同时间尺度上的变化具有差异性,同时不同森林生态系统土壤CO2通量对这些因素变化的响应也不同。土壤CO2日通量是精确估算区域累计CO2释放量的一个重要指标[5]。有研究把在单一时间点监测的土壤CO2通量当作测定当天、测定当周或2周的平均土壤呼吸,这种方法会低估或高估土壤CO2排放量[6-8]。因此,研究不同碳输入下土壤CO2通量的动态变化有助于探明土壤呼吸变化机理,也有利于提高林地土壤碳排放的估算精确度。

滨海地区生态较为脆弱,生态屏障依赖于沿海防护林的建设。沙质土壤难以积累有机质导致了土壤养分和林分生产力的提升受到限制。滨海地区人工林生态系统土壤CO2排放的已有研究,时间尺度大多集中在季节或者全年[9-11],而较少涉及昼夜间的排放动态变化。为了揭示不同森林类型土壤CO2通量日变化特征以及不同碳输入对滨海地区林地CO2通量日变化的影响,选择尾巨桉(Eucalyptusurophylla×E.grandis)、纹荚相思(Acaciaaulacocarpa)和湿地松(Pinuselliottii)3种典型沿海人工林为研究对象,监测不同碳输入下非生长季和生长季林地土壤CO2通量与土壤温湿度的日动态变化,探讨温度和湿度变化对林地CO2通量可能造成的影响,以了解不同生态系统土壤CO2排放动态特征及其调控因素和作用机制。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

试验地设在福建省长乐大鹤国有林场(119°40′~119°43′E,25°57′~25°59′N),属沿海基干林带区域,东临东海,沿海台地地貌。试验地平均海拔10 m,属南亚热带海洋性季风气候,年均气温19.2 ℃,最高温37.4 ℃,年均湿度72.3%,年均降水量1 382 mm,年实际日照时数1 837.6 h,冬季霜冻害少发生,早霜多出现在12月份,晚霜在2月份,无霜期320 d以上,全年无积雪现象。土壤为6~10 m厚的滨海风积沙土,肥力和保水性都很差,林下植被稀少,常见植物有马缨丹(LantanacamaraL.)、茅莓(RubusparvifoliusL.)、硕苞蔷薇(RosabracteataWendl.)等。

1.2 样地设计

以尾巨桉、纹荚相思和湿地松3种人工林为研究对象,样地基本情况见表1。在3种人工林内随机选取6块25 m×25 m的样地,每个样地内设置3个2 m×2 m小区,每个小区分别对应以下3种处理。(1)根系去除(RT):2019年9月采用挖壕沟法,沿小区周围挖1 m深的壕沟切断植物根系,并填入尼龙网袋隔离新长出的植物根系;(2)凋落物去除(RL):将地面上的枯落物清理干净,并在距地面1 m处设置网框收集凋落物,阻止新的枯枝落叶进入小区内;(3)对照(CK):土壤中根系和凋落物的输入维持在自然状态。

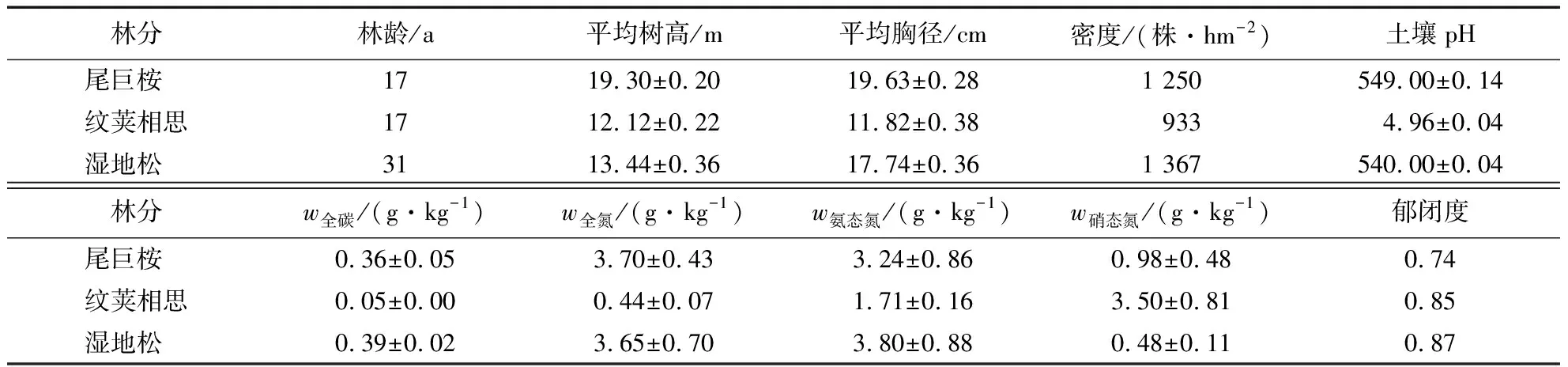

表1 样地基本信息 Table 1 Basic information of sampling plots

1.3 林地CO2通量和土壤温湿度测定

在每个观测点埋设直径20 cm、高10 cm的PVC呼吸环,插入时高出地面2~3 cm。2019年11月(非生长季)和2020年5月(生长季),分别选择月初、月中、月末晴朗天气(共3 d),采用Li-8100土壤碳通量自动测量系统对尾巨桉、纹荚相思和湿地松林地CO2通量进行24 h连续监测。监测时间为上午7:00至第2日上午7:00,以2 h为1个测量周期。并在PVC呼吸环附近使用时域反射仪测定0~10 cm土层的体积含水量,使用数字式瞬时温度计测定地下0~10 cm处的土壤温度。测定前后皆无降雨影响,期间气候条件相近。

1.4 数据处理

采用Excel 2019软件整理原始数据,计算3种人工林在非生长季和生长季不同碳输入下的林地CO2通量、土壤温湿度的平均值和标准差,并绘制土壤CO2通量和10 cm深处土壤温湿度的日变化曲线。采用SPSS 26.0对3种人工林不同碳输入下的土壤CO2通量进行方差分析;采用指数方程RS=aebT拟合林地CO2通量与土壤温度的关系,采用二项式方程RS=aW2+bW+c拟合林地CO2通量与土壤湿度的关系[12]。其中,RS表示土壤呼吸速率(μmol·m-2·s-1),T表示10 cm深处的土壤温度(℃),W表示10 cm深处的土壤湿度(%),a、b、c为待定参数。图表中数据均为“平均值±标准差”。

2 结果与分析

2.1 3种人工林林地CO2通量日动态变化

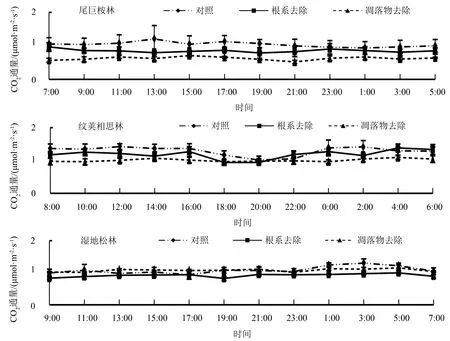

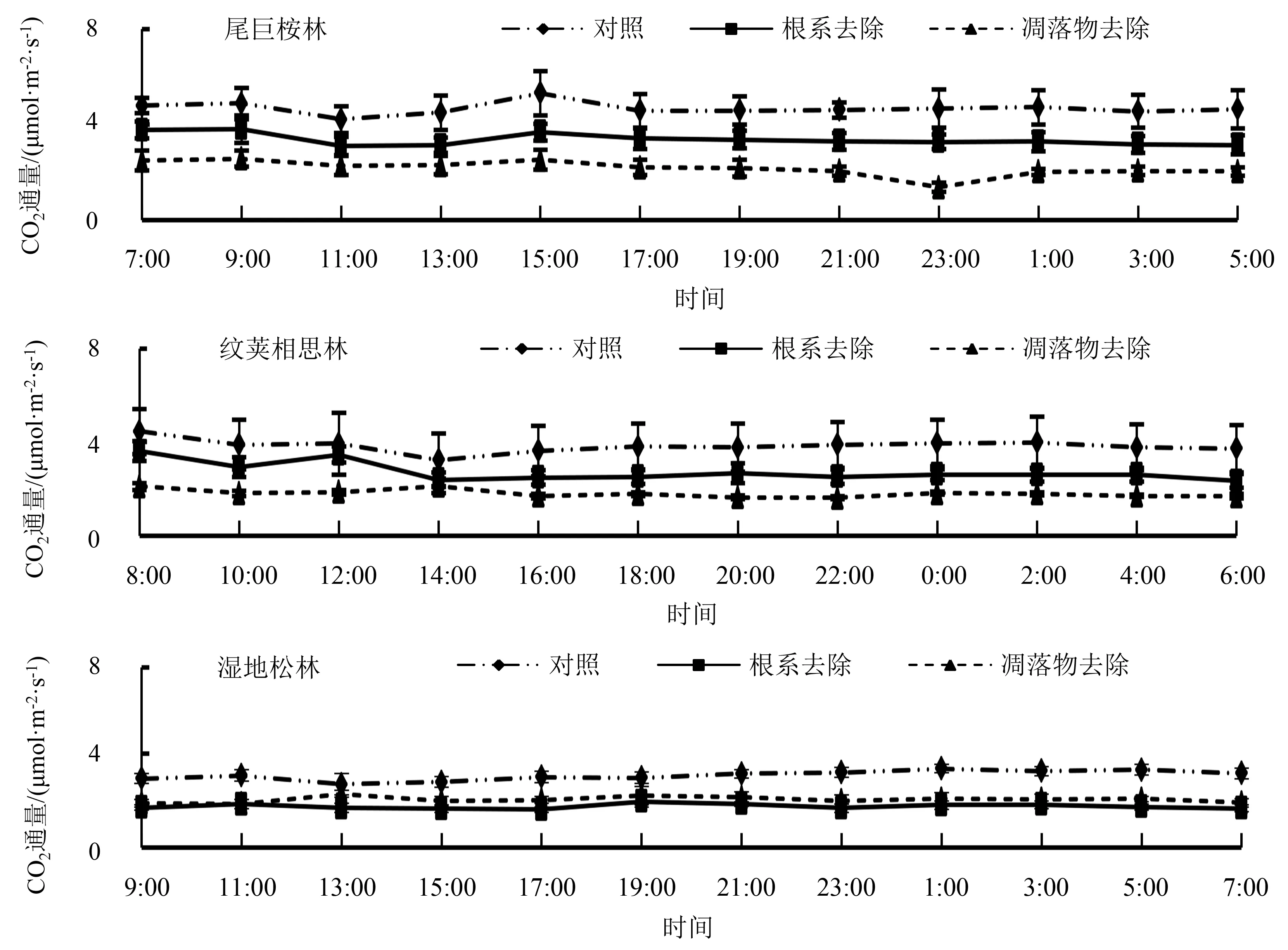

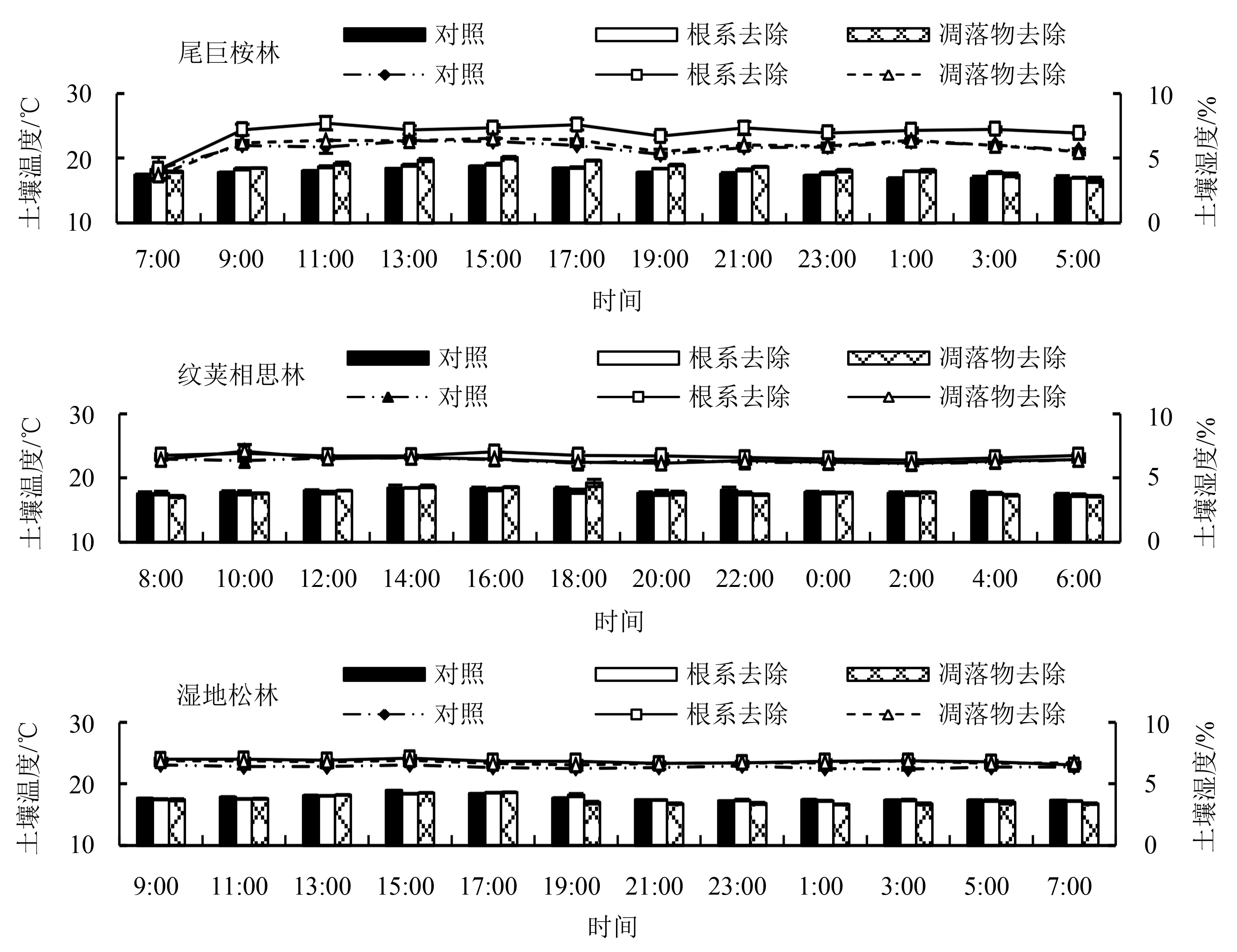

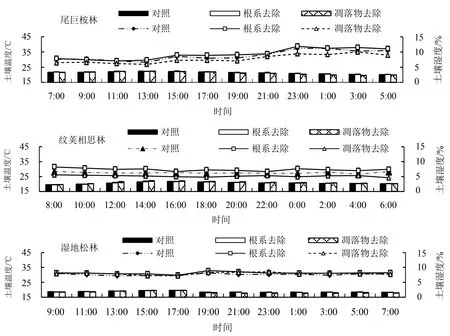

从图1、图2可知,3种人工林非生长季和生长季土壤CO2通量在各个时间点的整体波动均较小。(1)在非生长季(图1),尾巨桉林、纹荚相思林、湿地松林的对照处理土壤CO2通量昼夜平均值分别为:1.04、1.29、1.09 μmol·m-2·s-1;根系去除处理分别为:0.85、1.19和0.92 μmol·m-2·s-1;凋落物去除处理分别为:0.63、1.01和1.07 μmol·m-2·s-1。方差分析表明,尾巨桉林和纹荚相思林3种处理间的CO2通量均存在显著差异(P<0.05),湿地松林凋落物去除处理和对照与根系去除处理间存在显著差异(P<0.05)。(2)在生长季(图2),尾巨桉林、纹荚相思林、湿地松林的对照处理土壤CO2通量昼夜平均值分别为:4.68、3.84、3.09 μmol·m-2·s-1;根系去除处理分别为:3.38、2.73 和1.77 μmol·m-2·s-1;凋落物去除处理分别为:2.18、1.80和2.06 μmol·m-2·s-1。方差分析表明,3种人工林3种处理间的CO2通量均存在显著差异(P<0.05)。

图1 不同碳输入下非生长季3种人工林土壤CO2通量的日变化Figure 1 Diurnal variation of soil CO2 flux under 3 types of plantations in non-growing season in response to different carbon inputs

图2 不同碳输入下生长季3种人工林土壤CO2通量的日变化Figure 2 Diurnal variation of soil CO2 flux under 3 types of plantations in growing season in response to different carbon inputs

以上分析表明,无论是非生长季还是生长季,尾巨桉林、纹荚相思林白天土壤CO2通量均高于夜间土壤CO2通量,但湿地松林与之相反。在不同季节,3种人工林去除根系或凋落物后,林地CO2通量均有所降低。

2.2 3种人工林土壤温湿度变化

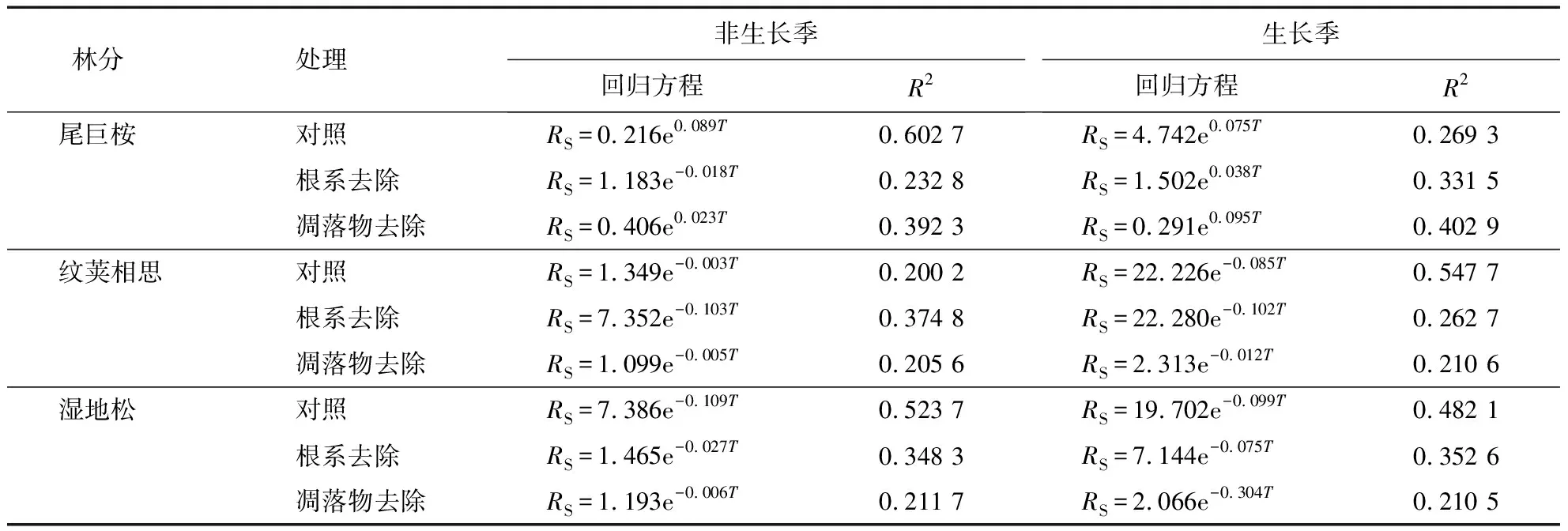

从图3、图4可知,不同季节的尾巨桉林、纹荚相思林和湿地松林在监测时段内的土壤温度均呈现出先增高后下降的变化趋势,白天逐渐升高,夜间逐渐降低;3种人工林土壤湿度大体上呈现出先升高后下降的变化趋势,夜间平均土壤湿度皆高于白天。在非生长季(图3),尾巨桉林、纹荚相思林和湿地松林平均土壤温度分别为17.68、17.88和17.60 ℃,且3种人工林土壤温度变化均无显著差异(P>0.05)。尾巨桉林、纹荚相思林和湿地松林的平均土壤湿度分别为5.80%、6.34%和6.37%,尾巨桉林土壤湿度变化与纹荚相思林、湿地松林具有显著差异(P<0.05)。尾巨桉林去除根系或凋落物后,土壤温度升高;纹荚相思林和湿地松林则与之相反。尾巨桉林、纹荚相思林和湿地松林去除根系或凋落物后,土壤湿度均有所上升。方差分析表明,纹荚相思林和湿地松林不同处理间的土壤温度均无显著差异(P>0.05),尾巨桉林凋落物去除处理和对照间的土壤温度存在显著差异(P<0.05);尾巨桉林和纹荚相思林凋落物去除处理和对照的土壤湿度均与根系去除处理存在显著差异;湿地松林根系或凋落物去除处理的土壤湿度与对照存在显著差异(P<0.05)。

柱状图为土壤温度日变化,折线图为土壤湿度日变化。图3 不同碳输入下非生长季3种人工林土壤温湿度的日变化Figure 3 Diurnal variation of soil temperature and humidity under 3 types of plantations in non-growing season in response to different carbon inputs

柱状图为土壤温度日变化,折线图为土壤湿度日变化。图4 不同碳输入下生长季3种人工林土壤温湿度的日变化Figure 4 Diurnal variation of soil temperature and humidity under 3 types of plantations in growing season in response to different carbon inputs

在生长季(图4),尾巨桉林、纹荚相思林和湿地松林平均土壤温度分别为21.23、20.59和18.66 ℃,且3种人工林的土壤温度变化均表现出显著差异(P<0.05)。尾巨桉林、纹荚相思林和湿地松林的平均土壤湿度分别为8.84%、6.26%和7.61%,且3种人工林土壤湿度变化也具有显著差异(P<0.05)。尾巨桉林根系去除后土壤温度升高,凋落物去除后土壤温度降低;纹荚相思林去除根系或凋落物后土壤温度均有所升高,湿地松林与之相反。尾巨桉林和纹荚相思林根系去除后土壤湿度均有所上升,凋落物去除后均有所降低;湿地松林去除根系或凋落物后,土壤湿度均有所上升。方差分析表明,3种人工林不同处理间的土壤温度均无显著差异(P>0.05);尾巨桉林根系去除和凋落物去除处理间的土壤湿度存在显著差异(P<0.05);纹荚相思林3种处理间的土壤湿度均存在显著差异;湿地松林去除根系或凋落物处理的土壤湿度与对照存在显著差异(P<0.05)。

2.3 3种人工林林地CO2通量与土壤温湿度的关系

2.3.1 土壤温度 为探究土壤温度与林地CO2通量的相关关系,分别对不同季节3种人工林各处理的土壤温度与CO2通量建立方程模型。通过指数函数分析表明,在非生长季和生长季,对照、根系去除和凋落物去除3种处理下,尾巨桉林地土壤温度与CO2通量关系的相关系数分别为:0.602 7、0.232 8、0.392 3和0.269 3、0.331 5、0.402 9;纹荚相思林地土壤温度与CO2通量关系的相关系数分别为:0.200 2、0.374 8、0.205 6和0.547 7、0.262 7、0.210 6;湿地松林地土壤温度与CO2通量关系的相关系数分别为:0.523 7、0.348 3、0.211 7和0.482 1、0.352 6、0.210 5(表2)。

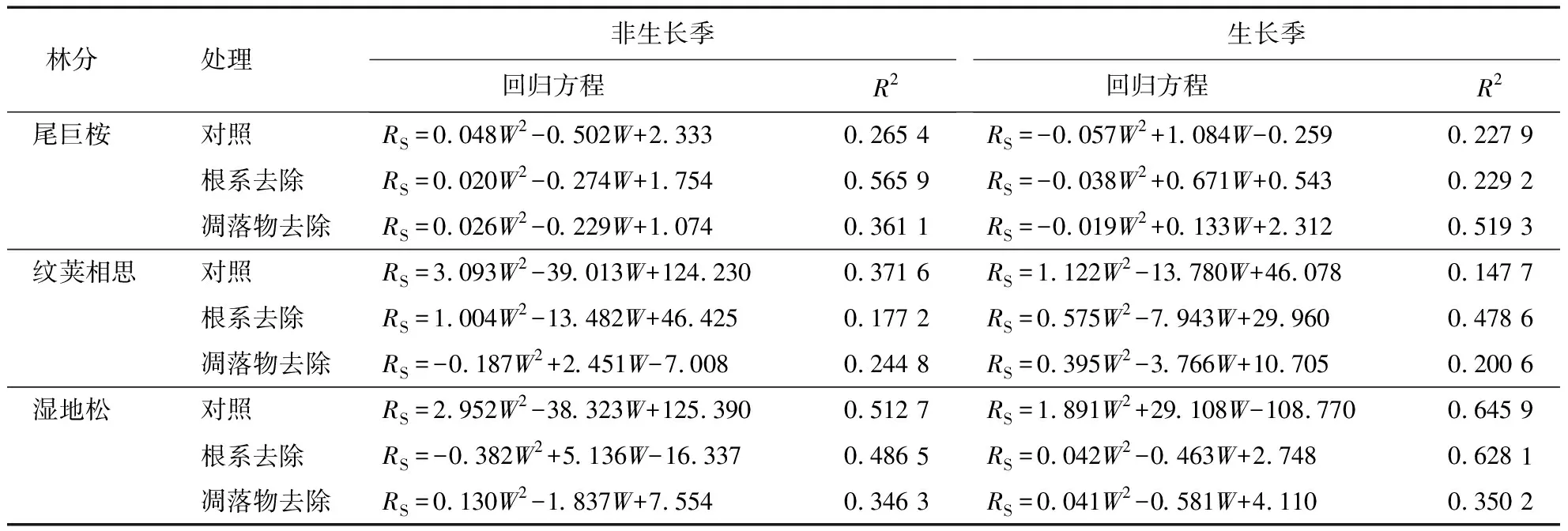

表2 不同碳输入下3种人工林林地CO2通量与土壤温度的回归方程Table 2 Regression equations between soil CO2 flux and temperature under 3 types of plantations in response to different carbon inputs

2.3.2 土壤湿度 不同林分和不同碳输入下,土壤CO2通量对土壤湿度变化的响应如表3所示。在非生长季和生长季,对照、根系去除和凋落物去除3种处理下,尾巨桉林地土壤湿度与CO2通量关系的相关系数分别为:0.265 4、0.565 9、0.361 1和0.227 9、0.229 2、0.519 3;纹荚相思林地土壤湿度与CO2通量关系的相关系数分别为:0.371 6、0.177 2、0.244 8和0.147 7、0.478 6、0.200 6;湿地松林地土壤湿度与CO2通量关系的相关系数分别为:0.512 7、0.486 5、0.346 3和0.645 9、0.628 1、0.350 2。

表3 不同碳输入下3种人工林林地CO2通量与土壤湿度的回归方程Table 3 Regression equations between soil CO2 flux and humidity under 3 types of plantations in response to different carbon inputs

综合来看,多数情形下3种林地不同处理的土壤温度和土壤湿度对土壤CO2排放的影响均未达到显著水平。这可能是因为该地区土壤温度和土壤湿度的日变化波动范围较窄,土壤温度和土壤湿度并非是影响土壤呼吸的主要条件,土壤CO2排放可能与土壤微生物量、土壤有机质含量、植物物候节律等因素关系更密切。

3 讨论

3.1 不同人工林土壤CO2通量日动态变化的差异

尾巨桉、纹荚相思和湿地松人工林地上生物量不同,固碳能力和碳素分配机制也具有差异,对土壤CO2排放造成影响。在生长季,尾巨桉林土壤CO2日通量最高,可能是因为尾巨桉林年际凋落物量高于纹荚相思林,有利于土壤腐殖质形成[13]。腐殖质层较厚,土壤有机质含量则较高,为土壤微生物提供了适宜的活动条件。湿地松林土壤CO2昼夜通量最低,主要是因为针叶林地表凋落物的木质素、酚类物质和C/N含量较高,土壤微生物数量和活性较低,造成分解速率较慢,导致其凋落物对土壤碳库的贡献率低于阔叶树[14-15]。本研究中,尾巨桉林和纹荚相思林夜间土壤CO2通量相对较低,昼间土壤CO2通量相对较高,这与郝晨阳等[16]对呼和浩特市大青山油松人工林的研究相一致。在昼夜短时间变化上,温度是控制土壤CO2排放量的关键因子,白天的气温、光照等环境因素相较于夜间对土壤释放CO2更为有利,而夜间土壤温度变化较为稳定,土壤微生物代谢分解作用相对较弱。但湿地松林与之相反,可能与不同林地植被呼吸特征和土壤微生物习性有关,还与植被光合速率、土壤温度、土壤湿度等因素有关[17-18]。5月(生长季)水热条件充沛,大气温度和土壤温度均较高,植被处于生长旺盛期,有利于土壤微生物活动和根系分泌物快速分解,林地土壤CO2释放量则相应增大。因此,3种人工林生长季土壤CO2日通量均显著大于非生长季。本研究中,3种林分上午8:00—11:00的实测值最接近土壤CO2通量的均值,可选择这个时间段作为测定该地区土壤CO2排放量的代表性时段,在不同季节尺度上可以很好地代表土壤CO2排放的日平均速率。

3.2 不同碳输入对土壤CO2通量日动态的影响

植物根系和地表凋落物对土壤CO2排放的影响是一个复杂的生物学过程,其贡献率有着明显的空间差异,还会因树种和林分组成结构的不同而改变[19-20]。本研究中,根系或凋落物去除后3种人工林土壤CO2昼夜通量均有所下降。在非生长季,3种人工林去除根系后土壤CO2昼夜通量下降幅度在7.9%~18.1%之间,去除凋落物后下降幅度在1.5%~40.0%之间;在生长季,3种人工林去除根系后土壤CO2昼夜通量下降幅度在27.7%~42.8%之间,去除凋落物后下降幅度在33.4%~53.3%之间,这与大多数学者的研究结果[21-23]相一致。根系或凋落物去除后土壤CO2通量降低,主要在于切断植物根系会减少地上光合产物输送到地下,导致微生物的活性和数量大幅下降[24]。凋落物去除后土壤中待分解的有机碳输入量减少了,土壤微生物群落结构和组成发生变化,且去除凋落物覆盖后无法调控林地温差,地表微环境条件受到影响,造成地表日温差和季节温差加大,导致土壤CO2排放量发生变化[25-26]。凋落物去除还会改变林地下垫面的覆盖情况,对土壤易变性有机碳含量和微生物生物量产生影响导致土壤温湿度发生变化,其他环境因子也会随之变化使得各影响因子间的交互作用改变[27],进一步造成土壤CO2通量和土壤温湿度间的相关关系变化,最终共同导致林地土壤CO2排放量改变[7]。因此,滨海地区应避免不必要的人为移除或破坏林下凋落物。

3.3 土壤CO2通量日动态与土壤温度的关系

森林土壤CO2通量受土壤温度日变化的影响,常常表现出明显的日变化特点[28],张俞等[29]在南方喀斯特石漠化地区3种经济林土壤呼吸日动态特征的研究中也证实了这一点。本研究中,不同季节3种人工林土壤CO2通量和土壤温度在各个时间段的波动幅度均较小,这与Mo et al[30]在冷温带落叶阔叶林中的研究相似,由于土壤温度日变化非常小,土壤CO2通量几乎没有日变化的现象。一般来说,在24 h监测尺度下,林地植被和土壤有机质等变化较小,而在本研究中土壤温度和湿度变化幅度较小,对林地土壤CO2昼夜排放量的影响也较小,此时,土壤CO2通量的变化可能受土壤微生物活动、植物根系分泌物、土壤酶及其活性等影响较大。本研究中,在非生长季,两者间的相关关系仅尾巨桉林达到显著水平(P<0.05);在生长季,除尾巨桉林外均达到显著水平(P<0.05),说明两者之间的关系会因为土壤温度的季节变化而改变,这与陆彬等[31]对小兴安岭红松林、熊莉等[32]对川西亚高山粗枝云杉人工林的研究结果相一致。由于土壤温度日变化较小,土壤CO2通量日变化幅度几乎没有波动,所以土壤温度对土壤CO2通量影响的滞后性和滞后程度暂时无法估算,还有待进一步研究。

3.4 土壤CO2通量日动态与土壤湿度的关系

3种人工林土壤CO2通量和土壤湿度均未表现出明显的相关关系(除了非生长季的湿地松林),这与王光军等[33]的研究结果相似,但与富利等[34]的结论不同。在野外研究中,不同学者得到的结果具有差异,主要是因为土壤湿度受到诸多外界因素的影响,对CO2排放的影响机理十分复杂。为降低降水对土壤湿度的影响,本研究选择晴朗的天气进行野外实验。水分会影响植物根系和土壤微生物的生理活动过程以及土壤底物和氧气扩散,其含量高低对土壤CO2通量具有阈值效应。不同气候区域、立地条件、植物群落类型等因素对土壤湿度的影响程度不同,即使在同一研究区,结果也可能截然相反,因为在不同时间和空间尺度上占据主导地位的因素具有不一致性,在不同土壤湿度下影响和决定土壤CO2排放的机制也不同,这都增加了研究土壤湿度对土壤CO2通量影响的复杂度。

4 结论

通过对不同碳输入下滨海人工林土壤CO2通量和土壤温湿度的观测发现:3种人工林群落结构组成不同,土壤CO2排放也有所差异。在非生长季观测期间,纹荚相思林土壤CO2昼夜通量最高,尾巨桉林最低;在生长季观测期间,尾巨桉林土壤CO2昼夜通量最高,湿地松林最低。改变碳输入方式会直接影响土壤碳基质,还会间接影响土壤温湿度变化,从而使各处理土壤CO2通量的日变化规律具有差异性,去除根系或凋落物均会使林地CO2通量降低,尾巨桉林和纹荚相思林凋落物对土壤CO2通量的贡献率大于根系,湿地松林则与之相反。本研究以期为全球碳平衡估算和气候变化潜在效应的预测提供基础数据,但森林土壤CO2排放的时空变化和影响土壤CO2通量的因素十分复杂,有关滨海沙地人工林不同季节土壤CO2通量的日变化及其影响机制仍有待深入研究。