养血清脑颗粒联合苯噻啶治疗偏头痛的临床研究

杨李鹏,李琢妍,薛乾隆,左路广

1.河北北方学院附属第一医院 急诊科,河北 张家口 075000

2.河北北方学院附属第一医院 检验科,河北 张家口 075000

偏头痛是具有致残性、以单侧中重度搏动性头痛为特征、反复发作的神经系统疾病,日常活动可加重,常伴有畏声、恶心、呕吐等症状。我国18~65岁人群中,男女偏头痛年患病率之比约为1∶2.2,总的年患病率在9.3%左右,40~49 岁达高峰[1]。该病与睡眠障碍、焦虑抑郁等存在共病关系,且可能增加罹患心脑血管疾病和认知功能障碍的风险,严重影响患者生活质量。偏头痛目前尚无法根治,间歇期预防治疗至关重要,主要采用病人教育、药物治疗(包括镇痛药、中医药等)及非药物治疗(包括神经调控、生物行为疗法等)等手段,以达到提高急性期治疗应答、改善生活质量、避免药物过度使用、缓解偏头痛发作及相关性失能的治疗目的[2]。苯噻啶为5-羟色胺(5-HT)对抗剂,具有镇痛、强效抗组胺、减少头痛发作等作用,是偏头痛预防性治疗的常用药[3]。养血清脑颗粒为中药制剂,有养血平肝、活血通络之功效,适用于血虚肝旺引起的头痛症状。故而本研究选取河北北方学院附属第一医院收治的122 例偏头痛患者,将苯噻啶与养血清脑颗粒联用治疗偏头痛[4],取得了较好的疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2021 年11 月—2023 年2 月河北北方学院附属第一医院收治的122 例偏头痛患者,男43 例,女79 例;年龄24~63 岁,平均(47.32±9.48)岁;发作次数2~6 次/月,平均(4.16±0.82)次/月;病程5~38 个月,平均(19.23±6.17)个月。

纳入标准:(1)符合偏头痛诊断标准[5];(2)满足偏头痛发作≥2 次/月、患者自我要求、急性期治疗不耐受、严重影响生活等预防性药物治疗指征;(3)年龄18~65 岁;(4)无苯噻啶使用禁忌证;(5)自愿签订知情同意书;(6)病程>3 个月;(7)依从性好,能配合坚持用药。

排除标准:(1)患丛集性头痛、紧张型头痛、继发性头痛等其他类型头痛者;(2)合并严重原发疾病,如心血管疾病、脑器质性疾病、肝肾功能损害、精神系统疾病等;(3)偏头痛急性发作者;(4)孕妇或哺乳期女性;(5)近1 个月服用过非甾体抗炎药、抗癫痫药、钙拮抗剂等防治或干扰偏头痛治疗的其他药物者;(6)既往有酒精或药物滥用史者;(7)对养血清脑颗粒中任何成分过敏者。

1.2 药物

养血清脑颗粒由天士力制药集团股份有限公司生产,规格4 g/袋,产品批号2109068、2 210134;苯噻啶片由辽宁格林生物药业集团有限公司生产,规格0.5 mg/片,产品批号20210823、20220719。

1.3 分组和治疗方法

按随机数字表法将所有患者分为对照组和治疗组,每组各61 例。其中对照组男20 例,女41例;年龄24~61 岁,平均(46.94±9.21)岁;发作次数2~6 次/月,平均(4.21±0.89)次/月;病程5~35 个月,平均(18.86±5.91)个月。治疗组男23 例,女38 例;年龄26~63 岁,平均(48.05±9.74)岁;发作次数2~6 次/月,平均(4.03±0.75)次/月;病程6~38 个月,平均(19.68±6.53)个月。两组患者基线资料比较差异均无统计学意义,具有可比性。

两组均接受相同的基础管理,包括普及相关知识、帮助建立科学理性的防治观念和切合实际的期望等患者教育及充足睡眠、均衡营养、定期锻炼、合理管理压力、避免诱发因素等生活方式调整。对照组口服苯噻啶片,第1~3 天,0.5 mg/次,1 次/d,晚间服用;第4~6 天,0.5 mg/次,2 次/d,中午和晚间服用;第7 天起,0.5 mg/次,3 次/d;若病情基本控制,则酌情递减0.5 mg/周至适当剂量维持,若递减后病情有加重趋势再酌情增量。治疗组在对照组治疗基础上口服养血清脑颗粒,1 袋/次,3 次/d。两组疗程均为8 周。

1.4 疗效判定标准[6]

以临床症状、体征积分改善率(以下简记为“N”)作为疗效评定依据。临床控制:N≥95%;显效:70%≤N<95%;有效:30%≤N<70%;无效:N<30%。

N=治疗前后症状、体征积分差值/治疗前症状、体征积分

总有效率=(临床控制例数+显效例数+有效例数)/总例数

1.5 观察指标

1.5.1头痛发作情况 发作次数(次/月)、头痛视觉模拟量表(VAS)评分、持续时间(h/月);其中,VAS 评分以10 cm 长横线的0 端表示无痛,10 端表示不能忍受的疼痛,疼痛程度随数字增大而递增[7]。

1.5.2症状量化标准 按头痛发作次数(无、≤2 次/月、3~4 次/月、≥5 次/月,注:头痛缓解48 h 内再次出现视为1 次发作)、头痛程度(VAS 评分为0、0<VAS 评分≤3、3<VAS 评分≤6、6<VAS 评分≤10)、头痛持续时间(无、≤12 h/月、12~48 h/月、>48 h/月)的严重程度分别计0、3、6、9 分,伴随症状按伴有恶心、呕吐,畏光、怕声的情况分别计0 分(无)、1 分(伴1 项)、2 分(伴2 项)、3 分(伴3 项),以上各项评分之和为症状总积分(0~30 分),分数越高则症状越严重[6]。

1.5.3平均血流速度(Vm)、搏动指数(PI)治疗前后对患者使用MVU-6400 型多功能血管超声仪(深圳德力凯公司)及其配套探头行大脑中动脉血流动力学检测,记录患者Vm、PI 变化。

1.5.4治疗前后采患者空腹静脉血6 mL,分离血清后,分装,−70 ℃冻存待检。选用BN ProSpec System型全自动蛋白分析仪(德国SIEMENS 公司)检测血清高敏C 反应蛋白(hs-CRP)水平,试剂盒(散射免疫法)均购自深圳锦瑞生物;使用Freedom EVOlyzer2150 型酶标仪(瑞士TECAN 公司)检测血清5-HT、降钙素基因相关肽(CGRP)、内皮素-1(ET-1)水平,试剂盒(酶联免疫法)均购自上海康郎生物;操作均按说明书进行。

1.6 不良反应观察

记录患者在治疗过程中发生药物相关不良反应情况。

1.7 统计学分析

使用SPSS 25.0 统计软件包处理数据,计量资料、计数资料分别以、百分数表示,分别行t、χ2检验。

2 结果

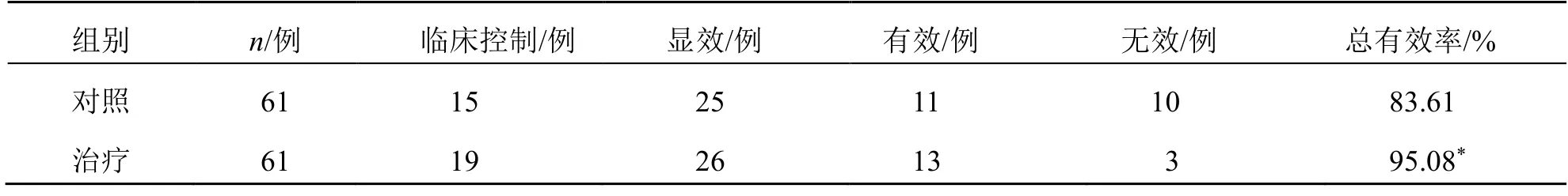

2.1 两组临床疗效比较

治疗后,治疗组总有效率是95.08%,较之对照组的83.61%显著提高(P<0.05),见表1。

表1 两组临床疗效比较Table 1 Comparison on clinical efficacy between two groups

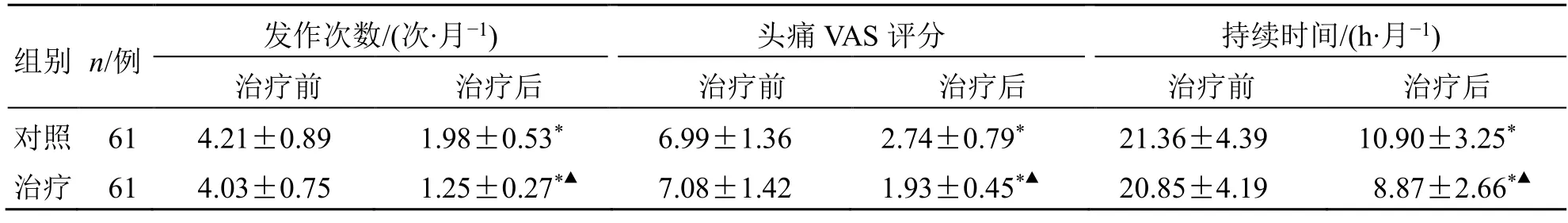

2.2 两组头痛发作情况比较

治疗后,两组发作次数、头痛VAS 评分、持续时间均较治疗前显著降低(P<0.05);且治疗后,治疗组发作次数、头痛VAS 评分、持续时间均低于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组头痛发作情况比较()Table 2 Comparison on headache attacks between two groups ()

表2 两组头痛发作情况比较()Table 2 Comparison on headache attacks between two groups ()

与同组治疗前比较:*P<0.05;与对照组治疗后比较:▲P<0.05*P <0.05 vs same group before treatment;▲P <0.05 vs control group after treatment

2.3 两组症状积分比较

治疗后,两组发作次数积分、头痛程度积分、持续时间积分、伴随症状积分及其总积分均显著降低(P<0.05);且治疗后,治疗组症状积分显著低于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组症状积分比较()Table 3 Comparison on symptom scores between two groups ()

表3 两组症状积分比较()Table 3 Comparison on symptom scores between two groups ()

与同组治疗前比较:*P<0.05;与对照组治疗后比较:▲P<0.05*P <0.05 vs same group before treatment;▲P <0.05 vs control group after treatment

2.4 两组颅内动脉血流动力学指标比较

治疗后,两组大脑中动脉Vm均显著降低,而PI均增加(P<0.05);且治疗后,治疗组大脑中动脉Vm低于对照组,PI 高于对照组(P<0.05),见表4。

表4 两组颅内动脉血流动力学指标比较()Table 4 Comparison on hemodynamic indexes of intracranial arteries between the two groups ()

表4 两组颅内动脉血流动力学指标比较()Table 4 Comparison on hemodynamic indexes of intracranial arteries between the two groups ()

与同组治疗前比较:*P<0.05;与对照组治疗后比较:▲P<0.05*P <0.05 vs same group before treatment;▲P <0.05 vs control group after treatment

2.5 两组血清hs-CRP、5-HT、CGRP、ET-1 水平比较

治疗后,两组血清hs-CRP、CGRP、ET-1 水平均显著下降,而血清5-HT 水平均显著上升(P<0.05);且治疗后,治疗组血清hs-CRP、CGRP、ET-1 水平均显著低于对照组,血清5-HT 水平均显著高于对照组(P<0.05),见表5。

表5 两组血清hs-CRP、5-HT、CGRP、ET-1 水平比较()Table 5 Comparison on serum hs CRP,5-HT,CGRP,and ET-1 levels between two groups ()

表5 两组血清hs-CRP、5-HT、CGRP、ET-1 水平比较()Table 5 Comparison on serum hs CRP,5-HT,CGRP,and ET-1 levels between two groups ()

与同组治疗前比较:*P<0.05;与对照组治疗后比较:▲P<0.05*P <0.05 vs same group before treatment;▲P <0.05 vs control group after treatment

2.6 两组不良反应比较

对照组发生嗜睡2 例,口干1 例,不良反应发生率是4.92%;治疗组发生恶心2 例,嗜睡、口干各1 例,不良反应发生率是6.56%,两组不良反应发生率比较差异无统计学意义。

3 讨论

偏头痛是第2 大神经系统失能性疾病,近年来由于睡眠不足、酒精、人造甜味剂、药物滥用、天气变化、精神压力等诱发因素的增加,其发病率逐渐升高[8]。全球疾病负担研究[9]显示,偏头痛占头痛疾患所致伤残损失健康生命年的82.5%,给家庭和社会带来了沉重的负担。该病较公认的发病机制为皮层扩散性抑制参与疾病的先兆发生,并通过对三叉神经血管系统的激活,进一步进行痛觉信号传递及引起5-HT、CGRP 等多种血管活性物质释放异常,从而共同导致偏头痛发作[10]。目前尽管有多种药物可用于偏头痛的治疗,但因部分需预防性治疗的患者未服用预防药物或对药物反应无效、治疗依从性差、无法耐受不良反应等,导致急性镇痛药滥用和偏头痛的慢性化,严重影响患者社会功能。苯噻啶作为偏头痛间歇期的常用镇痛药,主要通过阻断炎性因子形成、竞争性拮抗5-HT 作用于脑膜血管床上5-HT2 受体、增强5-HT 对颅外血管的收缩、对抗组胺舒张血管作用、降低血管通透性、减轻交感神经紧张度、中枢性镇静等机制,起到防治偏头痛的作用[11]。然而苯噻啶单独使用的疗效有限,且长期频繁应用可能导致药物依赖、嗜睡和食欲亢进等不良反应,故需进一步优化治疗方案。

近年来,中医药对偏头痛的治疗作用逐渐凸显,中医基于“治未病”和“整体调节”的特点,在降低镇痛药滥用及其不良反应、提高药物依从性、控制偏头痛发作及减少其向慢性化发展方面具有明显优势,为偏头痛的治疗带来了更多选择。中医将本病归为“偏头风”“头偏痛”等范畴,认为精血亏虚、清窍失荣为本,肝阳亢逆、化火生风、气血逆乱扰于上为标,故血虚肝亢为其基本病机。治疗宜采用“养血平肝、通络止痛”的原则。养血清脑颗粒属于复方中成药,是基于“四物汤”(出自宋·《太平惠民和剂局方》)加味化裁而来,主要是由川芎、熟地黄、钩藤、珍珠母、延胡索、细辛等11 味中药精制而成的颗粒剂,具有平肝潜阳、滋阴补血、祛风通络、疏达气血、活血止痛、定惊安神等功效,切中偏头痛血虚肝亢证之中医病机要点。现代药理学研究表明,养血清脑颗粒有增加脑血流量、改善软脑膜微循环、调节血管活性物质、缓解血管痉挛、抑制血小板和白细胞黏附、降低缺氧和自由基损伤、镇痛解痉等多重药理活性,已成为治疗头痛等疾病的有效中药[12]。动物实验发现,养血清脑颗粒可能通过稳定硬脑膜肥大细胞膜减少其脱颗粒,对偏头痛大鼠起到预防性治疗作用[13]。1 项Meta 分析显示,养血清脑颗粒单用或联合常规西药治疗偏头痛能有效改善头痛发作情况,且安全性较好[14]。本研究中,养血清脑颗粒联合苯噻啶的总有效率为95.08%,较单用苯噻啶的对照组显著提高;同时治疗后治疗组头痛发作次数减少、头痛VAS 评分降低、持续时间缩短,头痛相关症状、伴随症状积分及其总积分均明显降低,且均显著优于对照组;表明此联合治疗方案在减轻偏头痛患者头痛发作和其他临床症状、提高疗效方面能发挥良效。此外,两组药物不良反应均较轻微,治疗组总体发生率并无明显增加。

偏头痛的主要病理生理基础为脑部血管运动神经不稳定引起的颅内外血管舒缩功能障碍,脑血管痉挛可导致颅内动脉血流动力学异常,血管紧张度增加和血管阻力变化表现为Vm增加、PI 降低,即脑血流速度加快,脑血管顺应性随之增加[15]。目前认为各种因素刺激血管兴奋性神经肽释放可引起促炎因子分泌增加,由此导致的无菌性神经血管性炎症是偏头痛发作的重要原因,作为炎症生物标志物的hs-CRP,在炎症或组织损伤时反应较敏感,能体现机体炎症状态及病情变化情况。此外,血管活性因子在偏头痛的发生发展中起着至关重要的作用[16]。5-HT 是重要的体液因子和神经递质,偏头痛发作时其释放入血,致使血清中5-HT 水平一过性增加,后附着于血管壁,血清5-HT 水平明显下降,从而导致镇痛作用减弱并诱发血管反跳性扩张,产生头痛症状[17]。CGRP 是在中枢和外周神经系统广泛存在的神经肽,在三叉神经受刺激时其释放量增加,可通过引起血管扩张和通透性增加、血浆成分外渗、血小板激活、增加神经源性炎症、促进疼痛反应等途径,参与偏头痛的病理生理过程[18]。ET-1 属于缩血管物质,脑血管为其最敏感的效应器官之一,ET-1 可通过促进脑血管病理性收缩与痉挛、调节痛觉感知、增加微血管通透效应等在偏头痛发病中起作用[19]。本研究中,治疗后治疗组患者血清hs-CRP、CGRP、ET-1 水平均显著低于对照组,血清5-HT 水平显著高于对照组(P<0.05),提示养血清脑颗粒与苯噻啶联用对抑制偏头痛患者机体炎性状态及调节血管活性因子具有突出效果,利于病情控制。

综上所述,养血清脑颗粒联合苯噻啶治疗偏头痛有较好的临床疗效,能有效促进头痛发作的缓解和症状减轻,使机体炎症反应、血管舒缩及疼痛感知异常得到控制,具有良好的疗效及安全性,值得临床推广应用。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突