唐代陕北地区自然灾害及其防治措施

康 华,任巧文

(延安大学 历史文化学院,陕西 延安 716000)

陕北地处黄土高原向内蒙荒漠草原过渡的边缘地带,总体地势西北高、东南低,地貌形态以黄土丘陵沟壑为主,属于温带大陆性半干旱气候,降水稀少。受地形影响,唐代陕北地区自然灾害频率高、分布广、危害大。现今学界关于灾害史研究成果极为丰富,但关于唐代陕北地区(1)陕北地区在唐代属关内道,包括夏、盐、银、绥、鄜、坊、丹、延等州。自然灾害研究较少,仅有刘乐等人的《唐代陕西黄土高原中南部地区洪涝灾害与气候特征》[1]以自然科学视角研究陕北部分地区的洪涝灾害。至今并无从历史学角度来研究唐代陕北地区的自然灾害,故笔者拟通过对唐代陕北地区自然灾害特征及其防治措施进行研究,对唐朝政府在陕北地区救灾的实效性进行讨论,以求方家指正。

一、唐代陕北地区灾害种类及其特征

陕北全区海拔高度在800~1 600米之间,地势西北高、东南低。陕北地区南北地貌在外力作用下有强烈的差异性,长城沿线以北地区呈风沙滩地貌,长城沿线以南形成黄土丘陵沟壑地貌和黄土高原沟壑地貌。陕北大部分区域属于中温带半干旱气候,境内河流均属黄河水系,河流均依地势高低自西北流向东南。各河流枯水期持续时间长,含沙量大,淤积现象严重。因此在自然因素和人为因素的双重作用下,陕北境内沟深坡陡、土质疏松、植被稀少、水土流失严重,灾害频发。

(一)自然灾害的种类

陕北地区自然灾害有水灾、旱灾、虫灾、雹灾、霜灾、风灾、雪灾、疫病、地震、沙尘暴等多种类型,呈现多样化特征(详见图1)。从唐高祖武德元年(618)至唐哀帝天祐四年(907),289年共计发生自然灾害43次,次生灾害如饥荒等共发生7次,平均每5.8年爆发一次灾害。

图1 唐代陕北地区各自然灾害占比图资料来源:刘昫《旧唐书》,欧阳修、宋祁《新唐书》,王溥《唐会要》,王钦若《册府元龟》,温克刚《中国气象灾害大典·陕西卷》,袁林《西北灾荒史》,中国文物研究所、陕西省古籍整理办公室编《新中国出土墓志·陕西卷》。

第一,旱灾。唐代陕北地区旱灾受灾范围广、持续时间长。分春旱和夏旱两种,春旱共计6次、夏旱共计7次。两季连发旱灾有春夏连旱共计3次,夏秋连旱共计1次。如武则天长安二年(702)“春至六月不雨,关内大旱”[2]9,唐代宗永泰二年(766)“关内大旱,自三月不雨,至于六月”[3]917,由此可知陕北旱灾集中在春夏季,且多春夏连旱,持续时间长。

降水稀少是陕北发生旱灾最直接的原因。陕北地处内陆,海洋的湿润空气难以进入,致使当地气候干燥少雨。且陕北位于黄土高原上,蓄水性较差,地表蒸发量大,易发生旱灾。鄜州刺史杨执一墓志铭记载:“朝论未惬,俄拜金紫光禄大夫、行鄜州刺史。时北郡亢旱,农夫辍耒。既而下车雨降,负臿云趋,邑有箱哥,人无菜色,属城流咏,邻郡怀人。”[4]71可见降雨是当地解决旱灾的主要途径。

第二,水灾。唐代陕北地区的水灾集中发生在鄜坊地区,多为短时暴雨引发的水灾。其特征是破坏性大、波及范围广。如唐玄宗开元十五年(727)七月,“洛水溢,入鄜城,平地丈余,死者无算,坏同州城市及冯翊县,漂居民二千余家。”[3]931唐敬宗宝历元年(825)秋,“鄜、坊二州暴水,兖、海、华三州及京畿奉天等六县水,害稼”[3]934,淹没城镇,摧毁屋舍、农田,甚至造成人员伤亡。

陕北地区季节性暴雨是发生水害的主要原因。陕北地区属于温带大陆性半干旱气候,夏季受强对流天气影响,易产生雷雨、大风、冰雹等气象灾害。强对流天气产生的降水非常集中,加之陕北地区河道狭小、水土流失严重,致使河床偏高,不易排水,导致水灾。

水灾较之其他灾害破坏性强,是因为陕北大部分州县建在河谷地带,如鄜、坊两州治所及县城均位于洛水及其支流,人口主要聚集于山谷、沿河地区,因此,河水暴涨会导致村庄屋舍摧毁,受灾范围广。鄜、坊两地地势上自北向南逐渐降低,呈口袋状延伸至下游的同州一带,因此,暴涨河水到下游地区无遮挡,致使洪水直接淹入下游州县。如唐玄宗开元十五年七月“二十日,鄜州雨,洛水溢入州城,平地丈余,损居人庐舍,溺死者不知其数。二十一日,同州损郭邑及市,毁冯翊县”[5]1358。

第三,虫灾。虫灾包括蝗灾、鼠灾、粘虫等。蝗灾多发生于夏秋粮食作物即将成熟时期。唐高祖武德六年(623)“夏州蝗。蝗之残民,若无功而禄者然,皆贪挠之所生”[3]938。唐德宗贞元元年(785)“蝗,东自海,西尽河、陇,群飞蔽天,旬日不息,所至草木叶及畜毛靡有孑遗,饿殣枕道,民蒸蝗,曝,扬去翅足而食之”[3]939。陕北地区干旱,适宜蝗虫生长,且捕杀时残虫量高,致使虫源得不到解决。从史料中可以得知,蝗虫自东海向西,流动性强,对农作物伤害极大,寸草不生。造成粮食短缺,导致饥荒,出现“饿殣枕道”的现象。唐中宗景龙元年(707)“基州(陕西延川)鼠害稼”[3]882,唐代宗广德元年(763)“关中、陕北、陇东发生粘虫灾害,造成粮食短缺,‘米斗千钱’”[6]245。

第四,雹灾。雹灾多分布在鄜、坊、丹、绥、延等州。如唐太宗贞观四年(630),“丹、延、北永等州雹”[3]943,武则天神功元年(697)“妫、绥二州雹”[1]944,唐文宗大和四年(830)“鄜、坊等州雹”[3]945。其原因是:“陕西省地处中纬度大陆内部,由于下垫面的性质和复杂的地形,气温差异较大,局部地区易形成强烈的上升气流,产生强的不稳定层结,在具备适中的水汽含量,适宜的0℃到-20℃大气层高度,有触发机制和强的垂直风切变等条件下即可形成冰雹。”[2]89鄜、坊、丹、延、绥等州为黄土丘陵沟壑地貌和黄土高原沟壑地貌,地形结构复杂,温差大,易发生雹灾。

为了避免霍童古镇和周边村镇各自搭台唱戏,防止同质化竞争,使古镇产品形态多样化,增强区域竞争力,应重视统筹霍童古镇和周边区域的整体规划。宁德市旅游局应从整个宁德市的旅游大盘出发考虑,对霍童古镇进行精准定位,制定相关发展规划,并融合周边其它自然、人文的旅游资源,扬长避短,实现资源互补、互惠互利,增强对旅游者的吸引力。[3]

第五,霜灾。霜冻是指“在春秋转换季节,土地表面和植物表面温度下降到足以使植物遭受伤害甚至死亡的一种气象灾害”[2]89。陕北地区受冬季风控制,冷空气的入侵引起气温骤降,降温至0℃或零下,易导致霜冻灾害。霜灾分布于丹、绥、延等州,多发生于春、秋两季。唐高宗永徽二年(651)“绥、延等州霜杀稼”[3]943,唐玄宗开元十二年(724)八月“潞、绥等州霜杀稼”[3]943。霜冻影响农作物的正常成熟和品质。

此外,其他自然灾害如地震、风灾、雪灾等。唐宣宗大中三年(849)十月,“京师地震,河西、天德、灵夏尤甚,戍卒压死者数千人。”[5]625这次地震发生于银川地震带上,震级达到6~7级,造成数千人死亡。[6]202因与地震源接近,所以对陕北地区夏州一带破坏严重。唐代边塞诗中遇大风也不少见,如唐崔融的《西征军行遇风》“北风摧尘沙,左右不相识”[7]47,体现的便是行军途中遇大风,能见度极低,加剧了行军路上的艰难。夏州因地处沙漠边地,处于高原地区,地势平坦无遮挡,自然易产生“夏州大风,风沙为堆,高及成堞”[3]901。唐僖宗中和二年(882)因大雪低温而导致生命伤亡,“丙午夜,贼将尚让攻宜君砦,雨雪盈尺,甚寒,贼兵冻死者十二三”[5]712。极端天气会对人民的生命安全产生不利影响,王方翼迁夏州都督时,“属牛疫,无以营农”[5]4803。 牛疫产生原因是多方面的,韩毅认为:“旱、涝等自然灾害的发生,使牛、马等动物的食物链和生存环境发生改变,极易引起动物疫病的发生。而动物尸体若不及时处理,细菌和病毒便会大量繁殖,从而导致疫病的发生和流行”[8]。

造成上述自然灾害除了自然地理因素外,当然还有人为因素。

政府鼓励开垦荒地、大量砍伐树木种植粮食、屯田等都是造成水土流失的人为原因。因人口不断增加,人地矛盾突出,所以唐政府鼓励垦荒。以鄜坊地区为例,鄜州“旧领县五,户一千七百三,口五万一千二百一十六。天宝,户二万三千四百八十四,口十五万三千七百十四”[5]1409,坊州“旧领县二,户七千五百七,口一万一千六百七十一。天宝领县四,户二万二千四百五十八,口十二万二百八”[5]1401。可以看出唐初期至中期鄜坊地区人数倍增。为解决土地问题,政府鼓励大规模垦荒,且新垦荒地有“五年不税”的优待。人口激增,耕地不足,开荒无疑是向山泽进发,“开元天宝之中,耕者益力,四海之内,高山绝壑,耒耜亦满”[9]29。由此可知,至天宝时,因耕田的增加和山地植被的破坏,导致自然植被遭到破坏。到唐代中晚期,陕北地区的森林草原遭到严重破坏,诗人许棠在《夏州道中》写道:“茫茫沙漠中,渐远赫连城”。

战争对当时的生态环境也产生了直接、间接破坏。直接破坏,唐代陕北地区发生过数起战役,如唐前期与梁师都在陕北会战,贞观十九年(645)与回纥部族薛延陀夏州之战,唐中后期征战党项、回纥、吐蕃等族的叛乱与攻掠等,这些大大小小的战争对当地城镇、农田产生了严重破坏。“永泰元年(765),吐蕃、回纥、党项羌、浑、奴刺十余万众寇奉天、醴泉等县,智光邀战,破于澄城,收驼马军资万计,因逐贼至鄜州。智光与杜冕不协,遂杀鄜州刺史张麟,坑杜冕家属八十一人,焚坊州庐舍三千余家。”[5]3369间接破坏,即砍伐树木做营寨。唐代诗人李昌符《书边事》诗中讲道:“树尽禽栖草,冰坚路在河。”[7]137“树尽”二字描写了战地的荒凉,树木多被砍伐作为营寨。战争伐木植被遭到破坏,致使上游地区水土流失严重,河流泥沙多,河床增高,下游地区遇暴雨便易河水泛滥。同时战争导致农田荒芜、杂草丛生,也为蝗虫的生长提供了生长环境。因此,恶劣的生态环境易导致灾害频发。

(二)自然灾害的特征

第一,频率高。对陕北地区自然灾害发生时间进行统计,结果表明,唐代陕北地区自然灾害持续时间长、发生频率高。灾害常发的王朝是唐高宗、唐玄宗、武则天和唐宪宗时期,频率高的王朝是唐僖宗、唐高宗、唐文宗、唐穆宗、唐宪宗、唐高祖、武则天、唐中宗、唐宪宗、和唐敬宗。以天宝末年为分界线,将唐代划分为前后两个时期,前期618—756年,共计139年;后期757—907年,共计151年。唐代前期自然灾害较后期爆发频次和频率普遍较高,分别是28次、每4.9年发生一次和22次、每6.9年发生一次。总体而言,唐代自然灾害呈现出前期比后期灾害多且频率高的特点。

第二,空间分布不均衡。以州为单位对自然灾害发生频次的空间分布进行统计,结果表明,受灾面积广,不同州域灾害发生频次较为明显。因陕北地域狭长,南北地势、地貌差异明显,鄜、坊、延、绥、夏五州是相对高频区域,麟、银、盐、丹、宥五州是相对低频区域,因此各州自然灾害呈现明显的差异性。唐穆宗长庆二年(822)“夏州大风,风沙为堆,高及成堞”[3]901,唐敬宗宝历元(825)年秋“鄜、坊二州暴水”[3]934,唐宪宗元和十年(819)“鄜、坊等州风、雹,害稼。”[3]945唐太宗贞观四年(630)秋“丹、延、北永等州雹”[3]943,唐高宗永徽二年(651)“绥、延等州霜杀稼。黄陵霜杀稼”[2]169。据统计,鄜坊地区在陕北自然灾害中占比最重,以水灾和雹灾为主;夏州地处陕北北部,与沙漠接壤,沙尘暴灾害最为明显;丹州、延州、绥州为霜雹灾。因此,不论是灾害爆发频次还是不同灾害种类,唐代陕北地区的自然灾害在空间分布上表现出不均衡的特征。

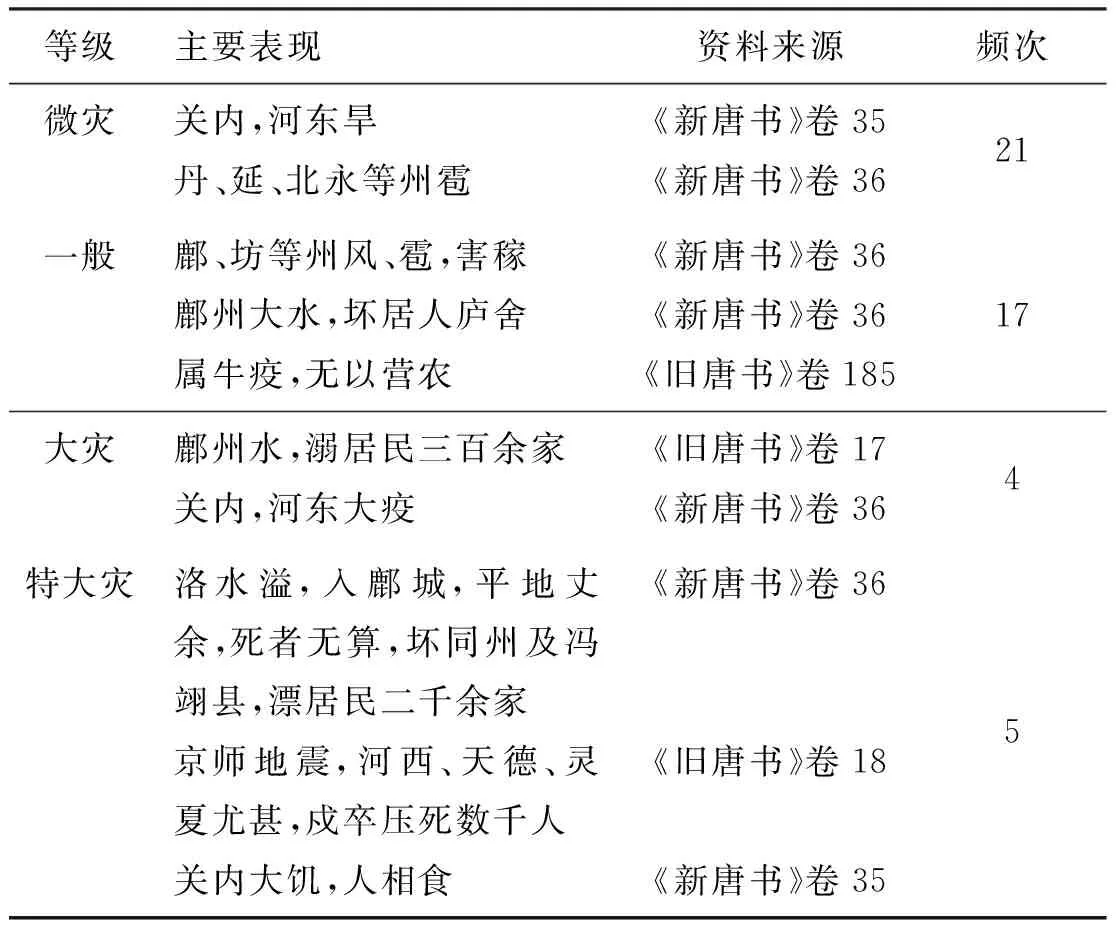

第三,人畜伤亡大。将唐代陕北地区自然灾害分为四个等级进行统计(如表1所示),突发性自然灾害会导致大量城郭、庐舍毁坏,大量农作物和农田毁弃及家禽生病死亡,对当时社会经济发展产生严重破坏。如唐高宗麟德二年(665)六月“鄜州大水,坏居人庐舍”[3]928,永隆中“属牛疫,无以营农”[5]4803,唐宪宗元和十年(815)“鄜、坊等州风、雹,害稼”[3]945。大灾、特大灾占比虽少,但破坏性极强,威胁人民的生命安全、加剧社会动荡。如水灾、地震突发性强,灾害强度大,当时对灾害的防御手段弱,因此造成严重损失,动辄“漂居民两千余家”“戍卒压死者数千人”。

表1 唐代陕北地区自然灾害等级表

第四,灾害群发。据不完全统计,有多起连年灾害,如武德六年(623)至七年旱蝗灾害,开元十二年(724)至十三年霜旱灾。一年内多起灾害,“朝论未惬,俄拜金紫光禄大夫、行鄜州刺史。时北郡亢旱,农夫辍耒。既而下车雨降,负臿云趋,邑有箱哥,人无菜色,属城流咏,邻郡怀人”[4]71,可知是由旱灾引起饥荒。饥荒往往是天灾人祸的结果,易引发社会动荡,出现“人相食”的恐怖现象。灾害群发持续时间长,多灾叠加出现,对当时百姓危害更大,没有修养生息的机会。

二、唐代陕北地区灾害防治措施

唐人对自然灾害的认识深受秦汉以来“天人感应”思想的影响,认为自然灾害是“失德天谴”的结果。唐太宗《以旱减膳诏》曰:“朕以寡德,衹膺宝命。而政惭稽古,诚阙动天。和气愆于阴阳,亢旱涉于春夏。靡爱斯牲,莫降云雨之泽。详思厥咎,在予一人。今避兹正殿,以自克责,尚食常膳,亦宜量减。京官五品以上,各进封事,极言无隐,朕将亲览,以答天谴。”[9]84由此可见唐人对自然灾害的认识是上天对于皇帝为政失德的警告,这对当权者有一定的警示作用。唐代君王也深知自然灾害带来的危害性和救灾的重要性,唐太宗指出:“国以民为本,人以食为命。若禾黍不登,则兆庶非国家所有”[10]。因此唐朝政府采取一系列措施来赈济灾区、恢复生产,例如唐代具体规定了“凡水灾虫霜为灾,十分损四已上免租,损六已上免调,损七已上课役俱免”[5]2089。根据灾害的种类、受灾程度来制定减免赋税的标准,用以稳定民生、恢复生产。因此,唐朝救灾呈现积极的应对态度。

(一)朝廷应对措施

自然灾害会引发饥荒,引起地方混乱。当现有粮食无法满足灾民生存时,草木、观音土、树根、蝗虫、石粉等成为百姓不得已的“粮食”。唐文宗大和四年,鄜州水灾,“云、代、蔚三州山谷间石化为面,人取食之”[5]538。当上述这些“粮食”也无法满足生存时,便会产生卖妻鬻子、烧杀抢掠甚至是“人相食”的现象。因此积极防灾、救灾是朝廷维护地方稳定必不可少的举措。

第一,遣使救灾。遣使救灾是指朝廷派遣使臣到灾区代皇帝安抚、赈济百姓,以维护灾区统治秩序,这是唐代中央参与地方救灾的一个重要方式。

唐前期,遣使救灾最为频繁,中央选派使者的标准以与皇帝的亲疏远近,依据官员个人性格、品质、工作能力来选择。救灾使者从三省或御史台众臣中选择,没有固定官称,是临时委派到地方赈灾。至武后时期,担负救灾职能的使职开始出现,玄宗时一些高品宦官也会参与地方救灾。唐中后期,使职差遣逐渐成熟。如唐玄宗开元十五年(727),鄜、同二州河溢,“宜令侍御史刘彦回乘传宣慰”,此次派遣的官员是侍御史,从六品下,授以宣慰使。

陆贽曾言:“分道命使,明敕弔灾,宽息征徭,省察冤滥。”[9]4822明确了使者的三种职能:一是代表皇帝巡抚灾区,宣布赈灾诏令。如唐文宗《遣使宣慰诸道诏》:“今故临遣使臣,详问病害,纾其垫溺之苦,申以劳来之方。勉谕师徒,安存孤老,将我惠泽,冀苏疲人。”[11]可以看出使者代表皇帝的意志,借此稳定灾区。二是赈济灾民。唐代地方使用义仓救灾需上报尚书省,经审核批准后才可开仓赈济,这其中繁杂的程序耽误救济,因此中央派遣的使臣有一定“量事处置”的权力,可直接动用义仓救济,事后上奏朝廷,提高效率。如唐玄宗开元十五年(727)七月,鄜、同二州河溢,“漂居民二千余家”,后唐玄宗遣使救灾。“同州、鄜州,近属霖雨稍多,水潦为害,念彼黎人,载怀忧伤。宜令侍御史刘彦回乘传宣慰,其有百姓屋宇田苗被漂损者,量加赈给。”[12]1260三是监察地方。救灾使臣亲临灾区,了解实际灾情,防止地方欺瞒。如唐玄宗开元二十一年,“以久旱,命太子少保陆象先、户部尚书杜暹等七人往诸道宣慰赈给,及令黜陟官吏,疏决囚徒。”[5]199

第二,开仓赈济。唐朝建有仓储体系,有专门应对灾害的义仓。此外,常平仓、正仓、转运仓、太仓等也具有灾荒赈贷的作用。义仓在陕北地区灾害赈济中起主要作用,常平仓起辅助作用。

唐代设置的义仓是专门为积谷救灾而设置的,贞观二年(628)唐太宗“初诏天下州县并置义仓”[5]34,但自高宗后“公私窘迫,渐贷义仓支用。自中宗神龙之后,天下义仓,费用向尽”[5]2123。至唐玄宗时期义仓“渐复修崇”,在救灾中重新发挥重要作用。如唐玄宗《发诸州义仓制》:“且义仓元置,与众共之,将以克济斯人,岂徒蓄我王府。自今已后,天下诸州,每置农桑,令诸县审责贫户应粮及种子,据其口粮贷义仓,致秋熟后,照数征纳,庶耕者成业,啬人知劝”[9]270,详细制定关于义仓的具体职能。义仓有赈给和赈贷两种职能:赈给是无偿将粮食给予灾民;赈贷是将一定数量的粮食借贷给灾民,一般秋收之后归还。如唐玄宗《赈给同鄜等州诏》:“同州、鄜州,近属霖雨稍多,水潦为害。念彼黎人,载怀忧伤。宜令侍御史刘彦回乘传宣慰,其有百姓屋宇田苗被漂损者,量加赈给。”[12]1260唐文宗时,“其浙西、浙东、宣、歙、鄂、岳、江西、鄜、坊、山南东道,并委观察使与所在长史,据淹损田苗,漂坏庐舍,及虫螟所损,节级矜减,指实奏闻。如没溺甚处,亦以义仓量事赈救”[9]782。这些都体现了义仓的赈给职能。

常平仓的主要功能是平抑物价、调节市场,在粮食丰收时收籴以备荒年,但常平仓有一定赈济灾区的职能。唐玄宗开元七年(719),“赦关内、陇右、河南、河北五道及荆、襄、杨、夔、锦、益、彭、蜀、资、汉、剑、茂等州,并置常平仓。”[5]2124开元十六年(728)十月敕:“自今岁普熟,谷价至贱,必恐伤农。加钱收籴,以实仓廪,纵逢水旱,不虑阻饥,公私之间,或亦为便。”[5]2124唐宪宗元和六年(811)二月制:“如闻京畿之内,旧谷已尽,宿麦未登,宜以常平、义仓粟二十四万石贷借百姓。”[5]2126上述可知,常平仓除了调节物价外,也有在荒年赈贷粮食于百姓,帮助其恢复生产的作用。

第三,和籴、折籴。和籴、折籴是唐朝重要的防灾措施,用储备救灾粮的方式防御自然灾害对百姓造成的伤害。

和籴指官方出钱收购百姓的谷物,是非强制性官方收贮粮食的方式。唐代一般情况下是丰年和籴,和籴时的粮价高于时价。如唐宪宗元和七年(812)“冬,诸州和籴贮备粟,泽潞四十万石,郑滑、易定一十五万石,河阳一十万石,太原二十万石,灵武七万石,夏州八万石,振武、丰州、盐州各五万石,凡一百六十万石。以今秋丰稔,必资蓄备。其泽潞、易定、郑滑、河阳,委本道差判官和籴,各于时价每斗加十文,所冀人知劝农,国有常备”[9]5516。

折籴指官府使百姓用谷物折纳青苗税钱,以免百姓贱卖谷物缴纳青苗税钱而造成的损失。唐德宗“贞元二年九月,度支奏,京兆、河南、河中、同、华、陕、虢、晋、绛、鄜、坊、丹、延等州府。夏秋两税青苗等钱物,悉折籴粟麦,所在储积,以备军食。京兆府兼给钱收籴,每斗于时估外,更加钱纳于太仓,诏可之”[13]1636。其中折籴粟除用以军粮外,还要纳于太仓,以备荒年。

和籴、折籴增加国家的粮食储备,有储粮备灾的作用,如唐穆宗长庆四年(824)八月,“诏于关内及关外,折籴和籴粟一百五十万石,用备饥歉”[13]1637。

(二)地方官吏应对措施

灾害引发饥荒会使百姓无法生存、背井离乡,造成当地劳动力减少、政局不稳定,因此地方官吏的治理尤为重要。地方官依据中央政策和灾区现实情况采取积极的防治措施,如募捐财物、报灾救灾、修建水利工程等,以此来维护社会稳定。

第一,官员募捐。中国具有历史悠久的救济观念,尤其是“仁”“义”理论中所蕴含的倡导发扬仁义互助互利观念,官员的慈善事业便体现出“仁”和“义”的道德要求。“政府官员是中国古代公益募捐的主体之一”[14],在灾后重建过程中起到重要作用。如王方翼出钱赈济灾民,“河西蝗,独不至方翼境,而它郡民或馁死,皆重茧走方翼治下。乃出私钱作水硙,簿其赢,以济饥瘵,构舍数十百楹居之,全活甚众,芝产其地”[3]4134。地方官员募捐有助于缓解国家财政压力,及时救助灾民。

第二,粮食救助、修建房屋。灾害发生后,地方官员积极的应对态度对灾后治理至关重要。在唐代典籍中,地方官吏积极抵御灾害不在少数,这也是受朝廷褒奖和后人称赞的政绩之一。如唐高宗永隆中,王方翼迁夏州都督时,“属牛疫,无以营农”“施关键,使人推之,百姓赖焉”[3]4135。唐文宗《赈恤诸道水灾德音》曰:“其浙西、浙东、宣、歙、鄂、岳、江西、鄜、坊、山南东道,并委观察使与所在长史,据淹损田苗,漂坏庐舍,及虫螟所损,节级矜减,指实奏闻。如没溺甚处,亦以义仓量事赈救。”[9]782地方官吏通过粮食救助和修建房屋等方式赈济灾区。

第三,兴修水利。防范水旱灾害,其有效的办法便是兴修水利。旱时可以开渠放水、灌溉农田,涝时可以及时排洪、减少损失。地方上水利建设由刺史和县令负责,在防洪防旱中发挥着重要作用。如坊州的中部县“州郭无水,东北七里有上善泉,开成二年,刺史张怡架水入城,以纾远汲。四年,刺史崔骈复增修之,民获其利”[3]970,夏州“贞元七年八月庚戌,夏州奏开延化渠,引乌水入库狄泽,溉田二百顷”[5]372。

由此可见,唐朝政府在中央通过派遣御史巡查灾情、开仓赈济、储粮备灾等方式积极应对自然灾害,在地方通过官员募捐、粮食救助、修建房屋和兴修水利等方式救济灾区,具有及时性和有效性,对维护地区稳定起着重要作用。

三、余论

唐代陕北地区自然灾害种类多样,水旱灾害最为显著,其次是霜雹等其他自然灾害,这些灾害对陕北地区社会经济、百姓生命安全和社会秩序造成重大伤害。但从人口户数增长来看,唐朝政府对陕北地区自然灾害的治理是有效的。贞观年间鄜州户数为1 703户,到开元末暴增至30 185户,户数增长近30倍。[15]因此从急剧增长的人口来看,陕北地区的环境承载力强,政府的救灾措施是比较有效的。同时,唐代陕北地区无记载灾民暴乱事件也证实了灾害治理的效果是显著的。唐朝政府的防灾救灾措施是较为成熟的,从中央到地方有一套行之有效的防灾救灾体系。虽然到唐后期,因国家实力减弱、财政困难,对地方的控制减弱,使得救灾效果有所下降,但整体而言唐朝政府对陕北地区的灾害防治呈现积极效果。