唐代高陵县界考

鹿习健

(西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所,西安 710600)

高陵县位于陕西中部、关中平原腹地,是长安(西安)北部重要县邑,直接控制自长安东出关中的蒲津道。该县始置于秦孝公十二年(前350),曾在王莽、曹魏时更名千春、高陆,至隋大业二年(606)复名高陵后沿用不改,自秦至今已沿用2 372年,可谓是全国建县最早、沿用时间最长的县。在不同历史时期,高陵辖地屡有增析,县界亦有变迁,“最早记载县境大小的是宋敏求《长安志》。据载:县境东西28里,南北33里”[1]。

今学术界对唐代高陵县界亦无专门考论,散见于唐长安城、京兆府、唐代墓志地名等研究中,史念海《西安历史地图集·隋唐时期图》标绘高陵五个“乡”,县西界是今高陵姬家—三原渠岸一线、东界今高陵耿镇—临潼栎阳一线、南界渭河、北界今三原刘李沟—瓦窑一线;[2]77-78陈玲《唐代墓志所见关中乡里词语研究》系统考论墓志中的乡里地名,罗列高陵八个乡。[3]但因研究主体各异,均未对唐代高陵县边界进行详考,故本文专门对高陵县界进行考论,兼谈高陵下辖“乡”及其位置,以期有裨益于西安史地与唐史研究,不到之处敬请方家指正。

一、唐代高陵县历史沿革与研究范围界定

唐代沿用隋高陵县,高祖武德元年(618)改隋京兆郡为雍州,高陵县属雍州,武德二年(619)析置鹿苑县(1)注:《旧唐书·地理志》:“二年,分万年置芷阳县……分高陵置鹿苑县。”《新唐书·地理志》:“武德元年析置鹿苑县,贞观元年省。”史学界一般以《旧唐书》所载为准。,贞观元年(627)又省入高陵。武周天授元年(690)改雍州为京兆郡、天授二年(691)置鸿州,高陵先后属京兆郡、鸿州,久视元年(700)高陵还属雍州。玄宗开元元年(713)改雍州为京兆府,高陵属京兆府。此段时期虽然隶属州郡屡有变迁,但县级政区基本稳定,仅有南界因鹿苑县析置、省并而发生变迁,东、西、北界维持不变。文宗太和元年(827)割高陵万福乡属三原以奉庄陵、武宗会昌元年(841)割高陵清平乡属三原以奉端陵,使高陵北界“南退”,此后至哀帝天祐四年(907)唐亡,县界再无变迁。本文所考唐代高陵县界,自武德元年至天祐四年,计289年。

二、高陵县界考实

文献记载是县界考实的重要依据,《两唐书地理志》《元和郡县图志》《括地志》《通典》等多是当世实录,对高陵沿革、辖地、边界均有涉及,可作为县界考实直接依据。后世《册府元龟》《唐会要》《长安志》《太平寰宇记》《类编长安志》《高陵县志》等对唐宋高陵辖地亦有相关记载,这些后世文献经过去伪存真,亦是重要的县界考实依据,其中以《长安志》最为重要,在追溯“旧乡”(唐乡)之后对北宋乡里有详细记载,鉴于唐宋乡里承袭延续性较强,武伯纶《唐长安、万年乡里考》、史念海《西安历史地图集》、陈玲《唐代墓志所见关中乡里词语研究》、陈呈《唐两京乡村地名考》等都据此追溯考订唐代乡里。此外,随着考古学的介入,新发现确认大量唐代古城、离宫、渠道、墓葬等遗迹,尤其是久埋于地下的碑志陆续出土,记载诸多与高陵及邻县乡里有关信息,均可作为文物实证。运用这些“地下文献”进行考证,印证、纠正传世文献所载内容,为考定县界提供了便利。现分别对唐代高陵县四界进行详考。

(一)高陵县西界

唐代高陵、咸阳两县皆有渭桥,《括地志》:“右高陵,高陵故城在雍州高陵县西南一里,(渭桥)本名横桥”[4]22,又“渭桥本名横桥,架渭水上,在咸阳县东南二十二里”[4]18。此“渭桥”是指中渭桥,为两县共有,当是县界交点。唐代中渭桥建于贞观十年(636),其位置随渭河北移发生了变化,《中渭桥记》中有“连横门,抵禁苑”等语,说明其大致方位仍在西汉长安城横门外,唐代渭河故道与汉长安城横门遗址北延线交点在今未央区尚稷路草滩八路口(坐标N34.3679°、E108.8664°),此即高陵西南界点。中渭桥北临咸阳县兰池陂,又称“周氏陂”,按《括地志》:“兰池陂,即古之兰池,在咸阳县界”[4]18。《资治通鉴·唐纪》:“乙酉,车驾幸周氏陂,过故墅……周氏曲,即周氏陂也,在高陵县界”[5]5829所载,兰池陂位于咸阳、高陵两县交界,故陂东缘为咸、高两县交界。高陵西界自中渭桥起沿兰池陂东缘(今咸阳杨家湾东缘)向北延伸至东端(今咸阳徐塘村)。徐塘村东有汉景帝阳陵,属咸阳县所辖,《元和郡县图志·咸阳》:“阳陵,景帝陵也,在县东四十里”[6]12。自汉末以来汉阳陵历经多次战乱,相关祭祀建筑早已荡然无存,到唐代仅存帝、后陵墓封土,《元和郡县图志》所载“阳陵”当是指陵墓封土本体。与此同时,汉阳陵也是高陵名胜古迹,多见于高陵文人诗词歌赋中,明清在陵南建有景帝庙进行祭祀,《陕西通志·祠祀》:“汉景帝庙,在县西南三十里鹿苑原上,当阳陵前”[7]。推知汉阳陵应在咸阳县界,距邻县高陵咫尺之遥。在兰池陂东、阳陵南的梁村曾出土《唐故左武威卫将军上柱国张掖郡公冯府君碑并序》:“燕王(冯朗)仕魏,雍州刺史。子孙随宦,因为郡人。成于此乡,已九代矣……粤以长寿三年五月十九日,迁窆麓苑之西原,遵孝章也”[8]107。按志铭所载,冯师训家族九代世居高陵,死后葬于高陵“麓(鹿)苑之西原”[8]105,故此地为高陵所辖。在阳陵以东米家崖出土的《唐秋官尚书李晦墓志并盖》云:“以永昌元年十一月十一日合葬于高陵县鹿苑原,礼也。”[9]136按志铭所载,米家崖亦为高陵所辖。故高陵西界自徐塘东折,向东延伸至汉阳陵又北折,继续向北延伸至泾阳冉家(坐标N34.4661°、E108.9589°)与泾河相交。

泾阳冉家与今高陵茹家(坐标N34.4808°、E108.9685°)隔泾河相对,按照县界延续性规律,高陵西界泾北段自此向北延伸。茹家以北毗沙村是汉文帝入长安时停驻处,《史记·孝文本纪》:“(文帝)至高陵休止,而使宋昌先驰之长安观变”[10],至今仍有相关传说。《高陵县志》:“汉降驾原邸,在县西南崇皇寺等地,旧传汉文帝诞生处……或云文帝自代来,次高陵毗沙镇处四日,故相传镇中东岳庙即帝诞宅。”[11]表明自汉代以来此地就属高陵所辖,与他县无涉。毗沙西北西福村有彭城闸遗址,即“彭城堰”,按《新唐书·地理志》:“高陵,畿……有古白渠,宝历元年,令刘仁师请更水道,渠成,名曰刘公,堰曰彭城”[12]所载,堰在高陵境内。茹家—毗沙—西福一线西邻今泾阳崇文、永乐、雪河三镇,1988年永乐镇北横流村曾出土《大唐故谒者台员外郎骑都尉刘初墓志铭》:“粤以垂拱元年,岁次乙酉,七月乙巳,朔五日已酉,于泾阳县善明乡白渠北之原同所,礼也”[3]。雪河镇丰稔原是郭子仪屯兵处,《旧唐书·郭子仪传》:“是时,急召子仪自河中至,屯于泾阳,而虏骑已合”[13]。今庄头村有“唐汾阳王郭子仪单骑却敌处”石碑一尊[14],表明北横流、庄头村一带为泾阳所辖。可见,茹家—毗沙—西福一线以东属高陵所辖、以西则属泾阳,此线当为两县交界。

唐代高陵县西有龙跃宫,《新唐书》与《元和郡县图志》对其位置记载存在矛盾。《新唐书·地理志》:“高陵,畿。武德元年析置鹿苑县,贞观元年省。西四十里有龙跃宫,武德六年,高祖以旧第置,德宗以为修真观。”[12]963隋唐高陵县治与今址相同,现以县城为基准点向西“四十里”(17 680米)测距(2)参见陈连洛:《从大同北魏永固陵制看古代的长度单位—里》,载于《山西大同大学学报》(社会科学版),2009年第6期。学术界一般认为唐代1里为442米,北宋1里为560米。,在今泾阳瑞宁村。《元和郡县图志·高陵》:“龙跃宫,在县西十四里,高祖太武皇帝龙潜旧居也,武德六年置。”[6]26以县城为基准点向西“十四里”(6 188米)测距,在今高陵李观苏,西福村东。鉴于《元和郡县图志》为唐代当世文献,可信度较高,且考古调查确在李观苏发现唐代宫殿遗存[9]135,而瑞宁村附近却无遗址,可证《新唐书·地理志》所载位置有误,龙跃宫位置仍在茹家—毗沙—西福以东。

西福村西北7千米是今三原县城,县城地跨清河,在唐代已是一处重要关梁(渡口),《西安历史地图集》标绘此地有“神臯驿”。[2]77-781987年考古调查发现城南弓王堡遗址,面积约2 000平方米,南部暴露大量瓦砾堆积,其中有莲花纹瓦当、板瓦残片[9]133,或为该驿站遗址。自泾阳迎冬驿东北行至此,可经清河东北行至三原驿,也可向西北行至泥阳驿,官道途经咸阳、泾阳、三原、富平、奉先、池阳等县[15],与高陵无涉,故此今三原县城区域不在高陵境内。结合茹家—西福一线大体呈南北平直状态来看,西福村北亦无山川陂泽,故高陵西界不应突现大尺度曲折,应自西福村继续北延至焦马村与清河相交(坐标N34.6300°、E108.9733°),三原弓王堡、城关镇等它县辖地均在西福、焦马以西。

(二)高陵县南界与东界

1.南界与鹿苑县界

渭水经中渭桥东流,北岸为鹿苑原。最初为高陵县辖地,武德二年(619)于此地析置鹿苑县,贞观元年(627)省入高陵,今经考古调查确认鹿苑故城在西营村,并有中唐时期李晦、冯师训墓志铭载“高陵县鹿苑原”[9]133,均是唐初鹿苑县分置、省并文物实证。在渭河南岸则是长安、万年两县渭阴乡[16],乡名意为“渭水之阴”,其北界直抵渭水。此段渭河南北两岸分属高陵与长安、万年两县,当为鹿苑南界,贞观元年省鹿苑以后成为高陵南界。渭河东流至高陵耿镇,南岸是细柳原,按《李俨墓志》“粤以其年五月七日迁定于万年县龟川乡细柳原……近灞陵之高原”[16]、《惠昭太子哀册》“葬于新丰界细柳原”[17]所载,细柳原分属万年与新丰两县所辖,而渭河北岸有《李晟碑》明载“高陵奉政原”。推知耿镇一带渭河南、北两岸分属新丰、高陵两县,渭河为两县交界。古今渭河曾发生北移,唐代渭河故道在今未央区草滩农场—鱼塘—高陵耿镇—临潼韩家村一线,此即高陵县南界。

武德二年(619)析置鹿苑县,主体位于鹿苑原,该台塬北隔泾河与奉正原相对,高陵县得名于此,“郭子章云:县南有奉政原,高四五丈,高陵之名所由昉也”[11]。原上出土唐墓志铭“高陵奉政原”,可知奉政原在唐代一直为高陵县所辖。武德二年析高陵置鹿苑县以后泾河便成为高陵、鹿苑两县交界,“泾渭之交”即鹿苑县东南界点。唐代泾河故道较今日稍偏南,流路大体相同,但因渭河北移导致“泾渭之交”发生变迁,今高陵区泾渭街道泾渭堡村东有着较为明显的槽形洼地,被认为是泾河故道。[18]按泾渭故道走向推知“泾渭之交”大体在今高陵北摆村(坐标N34.4287°、E109.0654°)。鹿苑县既从高陵县析置,其西界应与高陵县泾河以南段西界相同,西南、西北界点分别为中渭桥与冉家村。鹿苑原本为两汉阳陵县辖地,曹魏黄初元年(220)高陵更名高陆同时并入阳陵县部分辖地,西晋承袭不改。此后南北朝高陆、霸城两县便以渭水为界,《水经注·渭水》:“渭水又东迳霸城县北,与高陵分水”[19]460。鉴于鹿苑原本是外县并入高陵之地,唐代便据此历史地理基础进行分置,后因鹿苑县面积小、人口少,且台塬区域已并入高陵四百余年,地域文化面貌基本一致,故贞观元年又将其省入高陵。

2.东界

渭水经高陵耿镇东流,北岸奉政原出土《独孤祎之夫人张氏墓志铭并盖》《张维岳神道碑》《李晟碑》等多方唐代墓志均载“高陵奉政原”,墓葬分布自今高陵船张向东延伸至临潼月掌村,月掌出土的《赵阿师墓志碑》虽未见高陵乡里地名,但墓葬类型、时代均与高陵奉正原唐墓一致,从墓葬延续性来看当属葬于高陵境内名臣。月掌东南3千米是今临潼区北田街道办,按《水经注·渭水》:“东南迳藕原下,又东迳鄣县故城北,东南入渭,今无水”[19]463所载,此地是北魏鄣县的县治所在,[20]359北魏孝文帝太和二十二年(498)分万年县置鄣县,北周明帝武成二年(560)撤销鄣县并入广阳,始终与邻县高陵无涉,故北田街道办当在栎阳境内。高陵县东界在月掌村、北田街道办之间呈“南北向”南延,南延至渭河交点韩家村即高陵东南界点(坐标N34.4461°、E109.1625°)。韩家村西1公里是东渭桥遗址(今高陵白家咀),按日本圆仁《入唐求法巡礼行记》:“南行三十五里,到高陵渭桥。水阔一里许,桥阔亦尔”[8]113所载,东渭桥在高陵境内,且《东渭桥碑》涉及高陵、富平、三原等与桥梁修筑相关县邑,其中并无新丰、栎阳,推知高陵东南界点必在东渭桥以东,韩家村与东渭桥相对位置与此记载相符。

在韩家村北有两处栎阳县境内湖泊——清泉陂与煮盐泽。《元和郡县图志·栎阳》:“煮盐泽,在(栎阳)县南十五里。泽多咸卤。苻秦时于此煮盐。周回二十里。清泉陂,在县西南十里,多水族之利。”[6]27唐栎阳城遗址在今临潼区栎阳街道办,根据考古调查确认城址平面呈长方形,面积约70万平方米。[9]79以此为基准点向西南测距“十五里”(6 630米),在今临潼区走马村,即煮盐泽位置;向西南测距“十里”(4 420米),在今临潼区长庆村,即清泉陂位置。而毗邻的高陵县东则有“姚兴墓”(偶陵),《元和郡县图志·高陵》:“姚兴墓,在县东南十三里”[6]26。自唐宋以来文献对姚兴墓的位置记载多有矛盾,今考古调查认定的姚兴墓(偶陵)在高陵县城东北“五里”麦张村,与《元和郡县图志》记载不符,今勿论麦张“偶陵”真伪,仅以《元和郡县图志》所载距离为依据,可以确知“县东南十三里”(5 746米)在高陵境内。加之《元和郡县图志》未载清泉陂、煮盐泽、姚兴墓位于“县界”,故高陵、栎阳交界应在“姚兴墓”与清泉陂、煮盐泽之间呈“南北向”延伸,即韩家—月掌—东新—西程。西程村东北6千米是栎阳城,唐栎阳县承袭北周广阳县而来,唐武德元年改为栎阳。南北朝至唐代是我国道教、佛教大发展时期,广阳、栎阳孕育了玄高、寇谦之等对历史产生重要影响的宗教人物,栎阳县域内有大量的宗教石刻遗存,今在栎阳街道及其周边5千米范围内有栎阳寺院遗址、邓王村师录生造像碑、田庄造像碑、县西造像碑、蔡家(蔡刘)村经幢、冯神育造像碑等北朝至唐代佛道文物遗存[9]87-88,而同时期高陵、三原境内佛教分别以惠昭寺、刘李沟为中心,故此这些碑刻文物遗存均应与该佛道中心栎阳有密切关系,与高陵、三原无涉,栎阳县西界应在西程—邓王—蔡刘村一线北延。

栎阳县城北邻清河,发源于耀县照金镇野虎沟,在三原峪口村出山后呈“[”形曲折流路,自街子村折向东流后至临潼田家村汇入石川河。自西汉修筑白渠便开始借用清水河道,此后多对河道进行人工改造,以致清河在历史上有白渠、五丈渠、清渠等多种人工渠道的别称。《白孔六帖》引《水部式》:“畎浍,清白渠斗门式,《水部式》:京兆府高陵界,清白二渠交口置斗门堰,清水,恒准为五分,三分上中白渠,二分入清渠。”[21]按其所载,高陵县界有“清白二渠交口”,唐武德二年(619)、永徽六年(655)、开元九年(721)、广德二年(764)、大历十二年(777)整修渠道主要以“复秦汉水道、以溉陆田”为原则,未改渠道布局,宝历元年(825)高陵县令刘仁师“请更水道”兴建刘公渠、彭城堰,对北白渠亦未有大影响。《水部式》成书于开元二十五年(737),此时白渠(太白渠)借清水河道东流,经清渠“交口斗门堰”后分为三支渠道——北流入郑国渠、东北流入石川河、南流入中白渠。[23]今经考古发现,清河在今临潼花李村分为两支水道:一呈东北流向,经阎良城区南至阎良区南林村入浊水后汇入石川河,应是唐代太白渠、清河干流;二呈东南流向,与今“花李—卷子村”段清河流路相同,在卷子村汇入唐代中白渠,随后东流至临潼区田家村汇入石川河,武德二年(619)向东扩修至金氏陂。[20]359同时还应有一条呈西北流向的“清渠”,北入郑国渠故道后东流入石川河,不过暂未发现。按照“复秦汉水道”修筑史实分析,“交口斗门堰”当在今清河水分处花李村(坐标N34.6464°、E109.1698°)。

(三)高陵县北界

高陵县北界自武德元年(618)至开成五年(840)之间维持不变,文宗太和元年(827)割万福乡属三原以奉庄陵,《册府元龟·奉先第三》:“京兆府奏庄陵准穆宗陵例,割邻近县乡奉陵供应。今高陵县万福乡……其界并不隔越,伏准穆宗陵例,合割前件四乡属三原县添奉陵寝,从之”[23]。武宗会昌元年(841)割清平乡属三原以奉端陵,《长安志·高陵》:“唐七乡,会昌元年析清平乡隶三原县奉庄陵”[24]434。据张象魏《三原县志(乾隆)》载:“唐开成五年(840),全县分十二乡一百三十四村。”[25]69此时有万福乡而无清平乡,这与唐代割高陵万福乡隶三原情况吻合,表明此资料是可信的,万福乡在太和元年(827)以前确为高陵辖乡。按照割隶顺序来看,万福、清平两乡相邻,《西安历史地图集》将万福乡标绘于太白渠南、清河北,清平乡标绘于清河南,呈南北相邻状态。[2]77-78但《地图集》中太白渠借用郑国渠故道,沿山麓台塬南缘东流,失之偏北。唐代郑国渠、白渠均在使用,《新唐书·突厥传》:“又秦、汉郑渠溉田四万顷,白渠溉田四千五百顷,永徽中,两渠灌浸不过万顷,大历初,减至六千亩”[12]6025。今考古确认太白渠实是借用清河而非郑国渠。按《资治通鉴·唐纪》:“庚寅,李归仁以铁骑五千邀之于三原北,(胡三省注:三原,本汉池阳地,后魏置三原县)子仪使其将仆固怀恩、王仲升、浑释之、李若幽伏兵击之于白渠留运桥,杀伤略尽归仁游水而逸(胡三省注:白渠,汉白公所开,因名)”[5]7023所载,三原境内有(太)白渠,而高陵县界点又在太白渠“清白二渠交口”处,清河为两县共有,当为交界。

从文献记载看,清河以北有“故任城”。《陕西通志·建置》:“三原,武德四年移治清父(谷)南故任城,改为池阳,六年又移故所,改置华池县……贞观二年废三原,仍改华池为三原县,属雍州”[7]。虽仅指出大体范围,但可确认三原旧治“故任城”不出鲁桥镇南、清河以北区域。且《元和郡县图志·泾阳县》详载“三白渠”流经县邑:“太白渠,在县东北十里。中白渠,首受太白渠,东流入高陵县界。南白渠,首受中白渠水,东南流,亦入高陵县界。”[6]27即中白、南白两渠均自泾阳东入高陵,仅太白渠未入,实因(太白渠)清河本身就是三原、高陵两县交界。从考古发现看,三原境内有黄白城(曲梁宫),《元和郡县图志·三原》曰:“黄白城,在县西南十五里……秦曲梁宫,在县西南十五里黄白城内”[6]7。遗址在今三原西阳镇,镇东曾出土“池阳”铭文唐砖。[25]67这都表明清河以北确为三原县所辖。三原、高陵两县以清河为界,遵循“山川形便”划界原则,与高陵县南以泾、渭为界情形保持一致。唐代清河与今清河流路大体相同,就是武德元年(618)至太和元年(827)期间高陵北界,高陵县东北、西北界点即清河流经的花李、焦马两村。

高陵北界既为清河,万福、清平两乡均应位于清河以南。万福乡位置见于《长安志·三原》所载:“万福乡在县南,管村一十八。”[24]501宋代乡里辖地虽有所变迁,但大体位置与唐代基本相同。唐宋三原县治即今三原刘李沟遗址[26],县城南有奉君、万福两乡。万福乡大体为刘李沟正南安乐、渠岸一带,按《三原县志》(乾隆)所载乡里承袭、合并沿革,万福乡在明代并入雁陂乡,“雁陂”今讹传演化为雁北村,在清河以南三原渠岸镇,可证万福乡确在清河南。清平乡位置在文献中虽然无载,但唐代泾阳、三原两县境内以“清”为名的“乡”均与清河有关,故“清平”并非仅有美好寓意,该乡应北邻清河,位于万福乡东部,大体在今独李、陂西一带。

此外,唐显庆三年(658)《辛谦及妻元氏墓》载高陵有“临泾乡”:“合葬乎雍州高陵县临泾乡临泾里泾阳之原。”[27]今学者据《长安志》《泾阳县志》认为该地在今泾阳县西北,即王桥、桥底一带,“唐显庆年间此地可能归高陵县管辖”,是为高陵西北部一个乡。从乡邑位置来看,泾阳东、东北有广吉乡、崇善乡,如果高陵临泾乡位于泾阳县西北,将被广吉、崇善阻隔而成为高陵“飞地”,不符合划界规律。今从唐代墓志资料可见,唐代乡级行政单位重名现象较多,长安、咸宁两县均有渭阴乡与龙首乡,泾阳、鄠两县均有宜善乡,高陵、三原两县均有修真乡,高陵、礼泉两县均有安乐乡。“临泾乡”意为“临泾河之乡”,属“地名乡邑”,应为高陵境内南邻泾河之乡,与泾阳西北“临泾乡”无涉。泾河在高陵县南东流,据《孙义普墓志》:“窆于高陵县之西南乐安乡之偶原”[28]所载,高陵西南乐安乡辖有“偶原”,“偶原”即奉政原别名,台塬南邻泾河,故乐安乡约在今高陵姬家乡一带。那么临泾乡只能在乐安乡东、泾河北岸,今高陵正南楚榆镇一带,奉政原在楚榆南部自西向东延伸,《辛谦及妻元氏墓》中“泾阳之原”即指此台塬。后世因战乱、盗掘导致墓志流散至邻县临潼区,2004年被发现后入藏西安碑林博物馆。

自会昌元年(841)割清平乡隶三原奉陵至唐亡,高陵北界保持稳定。据唐宋乡里沿用继承情况来看,《长安志》所载高陵北界承袭唐末而来,高陵县境“南北33里”。鉴于唐宋时期渭河流路基本相同,现以北宋高陵南界渭河为基准线向北测距“33里”(约18 480米),大体在湾子—福寿一线呈“东南—西北”向延伸,此即会昌元年至唐亡期间高陵北界,东延与东界交点蔡刘村,即县东北界点(坐标N34.6087°、E108.1575°);西延与西界交点湾里村,即县西北界点(坐标N34.5603°、E108.9742°)。

三、结语

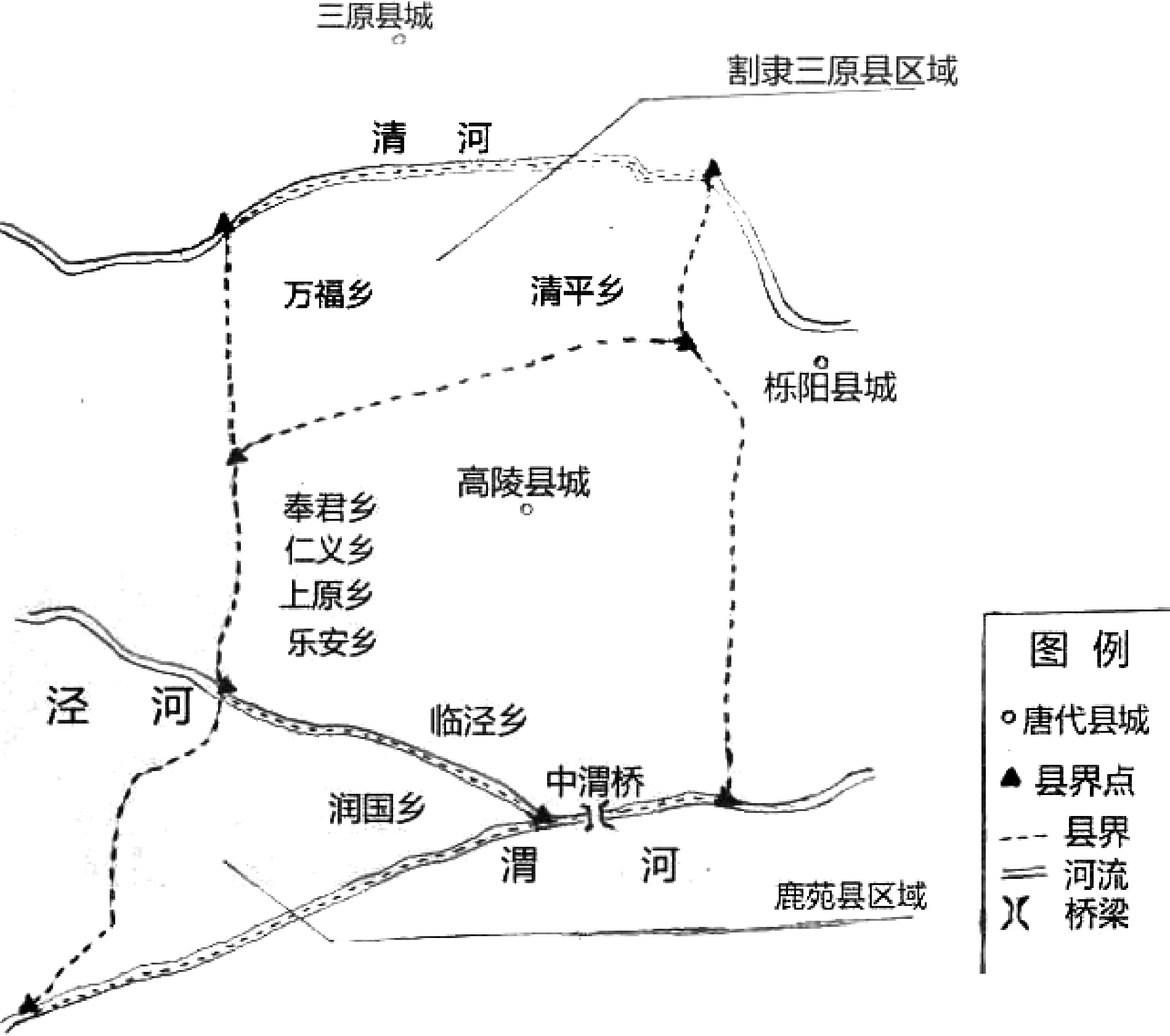

综上所述,《长安志》《太平寰宇记》所载高陵“旧七乡,今五乡”,应是从传世文献辑出,即万福、清平两个乡与北宋沿用的仁义、奉君、修真、上原、润国五个乡。唐《敦煌石室残卷》记载天宝年间高陵有“廿六乡”,今从出土墓志考订有临泾、安乐两乡,加上“旧七乡”共计九个乡,仍相差甚远(如图1所示)。武德元年(618)至武德二年(619)之间,高陵县北界为清河、南界为渭河,西界在中渭桥—冉家—湾里—西福—焦马一线,中渭桥是县西南界点,焦马村是西北界点。东界在韩家—月掌—东新—西程—邓王—蔡刘—花李一线,韩家是县东南界点,花刘是东北界点。县界长度约103千米,围合面积498平方千米;武德二年析置鹿苑县以后,高陵、鹿苑以泾河为界,鹿苑县南界渭河,东南界点是泾渭之交,西界是中渭桥—冉家一线,县界长度48千米,围合面积85平方千米;贞观元年(627)至太和元年(827)之间,鹿苑省入高陵,高陵县界又恢复唐初原貌。太和元年、会昌元年割两乡隶三原以后,高陵北界南退至湾里—湾子—福寿—蔡刘一线,湾里是县西北界,蔡刘是东北界点,县界长度89千米,围合面积378平方千米。南、北县界大体遵循山川形便原则,东、西大体为平直划界。

图1 高陵县界及乡邑位置示意图注:根据奥维地球2014卫星图改绘