立体显示下表面光泽感知研究现状与展望

杨 婷,陈载清,张子乐,陈丹丹,云利军

(云南师范大学 信息学院,云南 昆明 650500)

1 引言

三维(Three-dimensional,3D)立体显示是以人眼立体视觉为基础的用于呈现双目线索的设备,其主要利用空间交错(复用)或时间交错(复用)等分像技术提供左右眼视差图像来产生场景的三维立体感,目前在众多领域已有广泛应用[1-3]。从二维(Two-dimensional,2D)显示技术到三维显示技术,人们一直追求更加真实、自然、舒适的视觉体验,期望显示终端可以提供真实或虚拟场景的各种视觉属性,包括颜色、形状、深度、纹理、光泽等[4-6]。双目光泽是一种生物学意义重大的视觉功能,有利于人眼识别物体表面材料特性,从而辅助人类辨别物体材料、判断食物新鲜度、对抓取物体等的一系列控制行为进行判断。

作为一种感知现象,对双目光泽的研究起源于19 世纪中期。1851 年,H W Dove 通过立体镜观察到了一种光彩的外观[7]。这一观察结果很快引起了当代其他学者的关注:人眼是如何感知这种光彩外观的?这样的现象究竟能给我们带来什么?这种光彩的外观由哪些因素决定?并掀起了一波研究的浪潮,大量学者对Dove 的实验进行了复现和改良,试图为这种光彩的现象寻找一个科学的解释[8-10]。在之后的研究中,这种现象被定义为双目光泽或立体光泽[11]。1867 年,H von Helmholtz 针对这个现象提出了一种无意识推论[12],并获得了其他研究者的广泛认可。在几乎一个世纪的时间里,无意识推论学说都主导着这一领域,当时的相关研究仅限于传统上的表面反射和不透明的介质,以至于人们觉得这似乎没有继续深入的必要,因而之后关于双目光泽的进一步探索都是附带在其他非孤立的实验中[13-15]。直到2000 年,S M Anstis 针对双目光泽开创性地提出了神经冲突理论解释[16]。这与Helmholtz 的研究结果发生了对立,也为双目光泽的后续探索提供了新的动力和突破口。自此,各界学者如火如荼地展开了新一轮的科学实验,涉及到了双目光泽的各个方面,包括与人类视觉系统的联合探索[17-21],基于心理物理学的光泽感知模型的研究[22-28],估计光泽的方法的建立[29-30],提高光泽恒定性能线索的探究[31-35],双目光泽的渲染和模拟[36-39]。综上,从已有的研究结果看,双目光泽与人类视觉系统的交互机制尚未完全清楚,双目光泽在大脑中的处理通路仍是未解之谜,光泽的心理物理学实验为数不多,定量数据还待补充。

为了提升立体显示中物体表面材料光泽属性的感知效果,有必要研究立体显示下的双目光泽现象与理论机制。在理论上,该研究对理解人眼视觉系统的信息处理过程具有科学意义。在应用上,研究还对扩展立体显示设备的基础表示场景存在一定应用价值,例如:(1)在立体图像和立体视频中,光泽感可以增强物体的真实感和立体感,提高观众的沉浸感和体验效果[40];(2)在三维模型中,光泽感可以让模型更加逼真,增强观察者对空间感和物体表面细节的感知;(3)在立体游戏中[41],借助光泽效果可以增强游戏的吸引力和真实感,提高用户的参与度;(4)在立体广告中,具有光泽感的区域会显得更亮,吸引更多的注意力,有突出品牌的效果;(5)在人机交互领域,基于双眼光泽效应的立体显示技术还被应用于数字色盲辅助领域的应用研究,只需借助一个双目显示设备,就能利用视觉光泽来增强色盲视觉的视觉信息,达到识别颜色混淆区域的目的[42]。本文系统地梳理了双目光泽的发展脉络,以帮助有关科研工作者了解该方向的基础理论和研究现状,期望为他们的研究提供一些有益帮助。

2 双目光泽的表示与描述

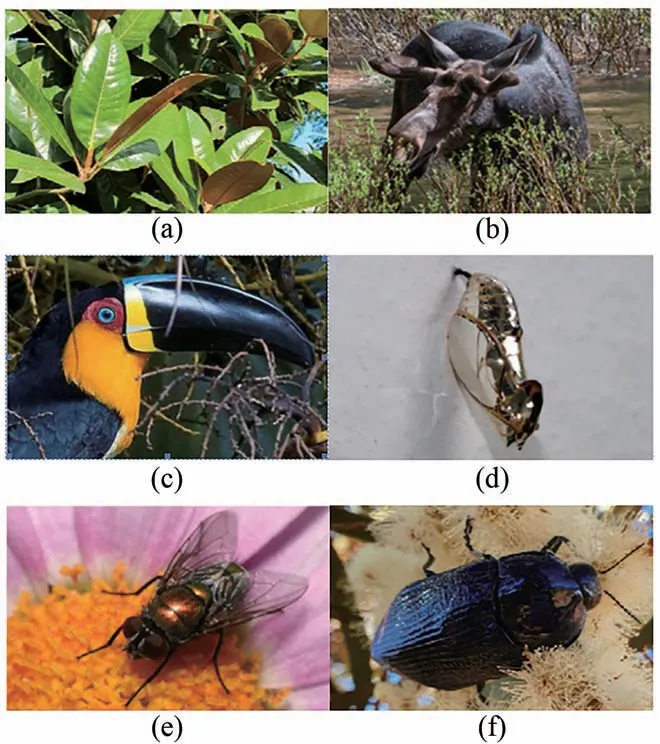

双目光泽为人所知的时间始于1851 年,在两个倒金字塔的透视线条画中,Dove 观察到当两个图像通过单倍立体镜融合时,这个几何体产生了一种最引人注目的、生动的、主观的光彩外观[7]。他认为,这种光泽是一种虚假的光泽,是一种可以保留的附属品,如果我们注意它,它就会敏锐地阻止我们看清它所依赖的东西。在其他研究者的实验中,他们将这种外观形容为金属感[9]、高度抛光的玻璃状[10]或水晶[10]。1879 年,E Hering[43]在他的研究报告中提到:光泽是作为一个偶然的附属物出现的,而非被感知为表面颜色,就像“光本身”一样,似乎在空间上是与表面分离的。尽管光泽对物体整体外观的重要性仅次于颜色,但光泽的测量并不像颜色测量那样发达。第一篇关于光泽度测量的文章直到1914 年才出现,而第一本专门讨论这个主题的书则是1945 年才出版。从物理学家的观点来看,光泽源于物体表面反射的不均匀几何光在镜面方向上通量的增加。在一项有关工业的光泽度测量设备的设计中,Hunter[43]确定了至少6 种不同的视觉感知现象。由于当时还没有进化出能代表它们各自的单独术语,他将其都归为一般术语“光泽”。那时,颜色科学中的光泽度与光泽感知之间还不存在心理物理量的对应。因此,在1971 年第3 版的《国际照明词汇表》中,国际照明委员会仅使用物理术语定义光泽:“定向选择性反射特性,负责反射的高光或物体的图像可被视为叠加在表面上的程度”。1986 年,感知光泽与材料的物理参数首次被联系起来[44]。次年,国际照明委员会的第4 版《国际照明词汇表》[45]就将光泽的定义转为强调知觉属性:“光泽是由于表面的定向选择性特性,反射的亮点或物体被感知为叠加在表面上的外观模式。”自此,光泽不再被认为是一种纯粹由材料的物理特性引起的参数,而是被明确地强调为一种感知属性,一种与表面的几何性质相关的视觉量。1995 年,I P Howard[15]将这种外观在视觉上的特殊反应描述为一种“波动的银色光泽”。现行的光泽视觉术语标准定义来自美国试验与材料协会(The American Society for Testing and Materials,ASTM)。2017 年该组织制定的ASTM E284-17[46]标准中根据不同的测量方法和角度定义了不同光泽在表面上产生的效果,可用于评估不同类型的材料表面光泽水平。一般来说,光滑材料的感知表示被描述至少6 个外观方面[47]:镜面光泽(Specular gloss)、斜视角度光泽(Sheen at grazing angles)、对比度光泽(Contrast gloss)、模糊(Haze)、反射图像的清晰度光泽(Distinctness-of-reflected-image gloss)和表面纹理光泽(Surface-texture gloss),见图1。总之,对光泽的完整描述需将其物理性质与视觉特性综合起来,即双目光泽是指在物体表面发生的镜面或镜面角度上的反射光线被双眼接收后在视觉上呈现的具有一定方向性的视觉效果。结合这些特性,双目光泽可以产生多种视觉效果,成为一种非常“突出”、“炫目”的现象,并在其他物体中十分显眼。

图1 6 种类型光泽示意图[47]。(a) 镜面光泽;(b) 斜视角度光泽;(c) 对比度光泽;(d) 反射图像清晰度光泽;(e) 模糊;(f) 表面纹理光泽。Fig.1 Schematic diagram of the six types of gloss[47].(a) Specular gloss;(b) Sheen at grazing angles;(c) Contrast gloss;(d) Distinctness-of-reflectedimage gloss;(e) Haze;(f) Surface-texture gloss.

3 双目光泽的发展历程

1851 年,Dove[7]通过给眼睛布置双目的适应任务,使它们透过立体镜在透视线条画中观察到了双目光泽,见图2。

图2 双目光泽的例子[12]Fig.2 Example of binocular glossy[12]

Dove 还发现,当眼睛看到不同强度的同一种颜色时,眼睛的适应能力会发生变化,就像看相同强度的不同颜色一样,亮色对暗色的反衬行为就像折射率高的颜色对折射率低的颜色一样。他将这个现象解释为镜面反射光与镜面反射光或漫反射光相结合的结果,并提出双目光泽的感知源自人眼的不适应。简单来说,我们可以将Dove 的“光泽适应学说”解释为:由于不同强度的光会到达观察者眼睛的不同深度层,当观察者接收到来自物体表面两种不同方式反射的光时,这两种光就无法被人眼适应,此时双目光泽就产生了。但是,很快就有研究者反对这一理论。1854 年,J J Oppel[8]指出,虽然这种感知到的差异可能发生在用透明清漆覆盖的画作中,但这种差异并不会大到足以在一般情况下就引起眼睛明显的不适应性。尤其是对于金属物体,这种想法是矛盾的,因为在金属中光的反射只存在于物体表面,并不会穿透表面到达物体的更深层次,更无法产生两种不同成分的光。1861 年,D Brewster[48]也对光泽来源于两种光相结合的说法提出了质疑,因为他发现当无背景的黑白表面在立体镜中结合时并没有产生光泽。据此,他提出光泽是两只眼睛努力将立体图像结合的产物。同年,在O N Rood[10]所做的一项实验中,他将一个彩色的扇形圆盘放置在另一个不同颜色的物体前并快速旋转,然后用单目从远处观察,最后也产生强烈的光泽印象。这些新的研究都对Dove 的理论发起了挑战,但都没能给出一个公认的解释。直到1867 年,德国物理学家、生理学家和心理学家Helmholtz[12]在他的心理光学手册中提出,由于光线与不同材料相互作用,每当视觉系统在相应的视网膜区域遇到不同的亮度,而这些亮度似乎是从远端物体表面的同一位置反射回来的,它就会不自觉地推断该物体具有光泽。这一推理论依据两个概念,一是:从光滑表面反射的光具有方向选择性,且观察者的两只眼睛的观察视角不同,双眼就会从同一个表面点接收到不同量的光。二是:人类视觉系统的内化作用还会将相应视网膜位置的眼间亮度差异解释为是具有光泽或有光泽材料的远端物体反射的光引起的。这种猜想一经提出,就获得了当代相关研究人员的普遍认可[49-51]。

当然,对于Helmholtz 的“无意识推理学说”也有少数独辟蹊径的观点。Hering 在他的光感理论大纲[52]提出了“内在主义学说”,基于这样的假设,即光泽来自“光”和“表面”这两个内部概念的同时激活。他认为,物体的基本表面颜色和偶然颜色这两个知觉属性是感知光泽的核心条件,如果光泽要出现,就必须发生感觉上的割裂。在这种分裂中,感觉的一部分是物体表面的基本颜色,而其他部分则被看作是“躺”在表面上不稳定的光或暗。Hering 的“内在主义学说”与Helmholtz 的“无意识推理学说”的主要区别在于它对关注侧重点不同,Helmholtz 认为光泽是视觉系统对光反射的内化的结果,Hering 是只专注于知觉层面,而没有像Helmholtz 一样提及这种与低层次视觉特征相关的物理性质。

在一篇公认的开创性论文中,Anstis[16]针对双目光泽的现象提出了神经冲突的概念解释。他使用了简单的中心-周围结构作为刺激(见图3),将两个中心斑块亮度不同的刺激物分别呈现在两只眼睛上,且刺激物被快速交替呈现,就使得观察者产生了光泽的印象。这种刺激的特殊之处在于,它与之前研究者使用的立体镜不同,是被一个二维显示器呈现在屏幕上的,这将意味着刺激本身出现在了同一个空间深度,属于无视差刺激。此外,它还是一个在现实生活中物理上不能实现的刺激。这个实验的特殊性,让Helmholtz和Hering 之前对光泽感知的解释都无法成立。据此,Anstis提出无论是双眼光泽还是单眼光泽都是由视觉皮层神经通路的后期闪烁引起的,它是视觉神经无法整合不一致的闪烁信号而发生冲突的结果。这个观点为双目光泽研究带来了新的科学意义,促使其成为一个活跃的研究课题。

图3 中心-周围结构刺激示意图[53]Fig.3 Schematic diagram of central-peripheral structure stimulation[53]

4 影响双目光泽的线索

光泽度的表示本质上是多维的,这意味着没有一个单一的特征可以完全解释光泽度的感知[54]。心理物理学研究也表明,人类视觉系统在面对光泽度估计问题时,大脑会使用各种不同的视觉信号估计光泽感强度。而早期对双目光泽感知的研究主要集中在高光这类物理特性上,伴随着显示器技术的发展,立体光泽感知线索的研究也逐步转移到与成像相关的视觉特性上,如视差线索、颜色线索、眼间差异线索等[55-59]。近年来,一些较为新颖的非视觉线索也被研究者注意并扩展到他们的实验中[39]。

4.1 物理线索

4.1.1 镜面高光

1895 年,Kirschmann 等人[60]在得出镜面反射面上的高光差可以用作光泽知觉的线索这一结论外,还测量了高光差异对感知强度和感知真实性的影响。1990 年,Blake 等[23]在Kirschmann 研究的基础上得出当镜面反射高光的视差接近正确物理视差时,凸椭球表面的光亮度被观察者判断为最真实的。这个结论为后续探索轮廓或者材质与光泽的关系做了提示。1951 年,在Harrison 和Poulter[61]的研究报告中提出,光泽度知觉不仅取决于镜面方向上反射的光的数量,还取决于镜面峰的宽度。1995 年,Glassner[62]的研究进一步表明,镜面峰的大小和形状取决于表面的粗糙度、材料的折射率和照明方向。2004 年,Obein等[63]研究发现感知光泽度与镜面光泽度呈非线性的关系。2005 年,Berzhanskaya 等[64]特别选择探索了单目光泽线索,他的实验结果表明局部强度峰值或“镜面高光”的出现,或环境的镜面反射都能作为光泽的提示。2008 年,Wendt 等人[65]的实验中得出表面光泽度的等级随着镜面成分的增加而增加,镜面高光可大大增强光泽感的强度和真实性这一结论。2021 年,J R. Cheeseman等[30]采用低、中、高不同范围的镜面反射率,评估观察者对目标物体光滑度的判断。结果表明:光泽的心理测量函数的斜率随着镜面反射率的增大而减小,在高水平的镜面反射率下,观察者的光泽感分辨力显著降低。此外,作者还提出一种评估光泽灵敏度方法:最大似然差缩放(Maximum Likelihood Difference Scaling,MLDS)。这使得比较灵敏度在许多条件下变得可行,这是未来研究光照、形状和其他反射率参数等因素如何影响光泽度灵敏度的先决条件。

综上所述,存在镜面反射的表面通常会使传递到视网膜的图像也带有亮眼的光,镜面高光这一属性可以被视觉系统用作感知立体光泽的线索,通常情况下,镜面反射越强,高光也会越锐利、越小、越强烈,表面显得越有光泽。这些研究表明,视觉系统启发式地结合了镜面图像结构的维度,以产生我们对表面光泽的体验。

4.1.2 环境场景

在日常生活中,人类经常遇到的室内和室外环境要比实验环境复杂得多,而计算机图形学的进步使得捕捉现实世界的高动态范围照明变得可行。因此,大部分探究环境场景对光泽感知影响的实验都是基于虚拟场景下的渲染。1998 年,Debevec[66]以光照探针数据库中两个不同的真实世界光场下渲染的二维光滑表面为刺激进行了实验。结果显示,在由少量点光源产生的简单光场下,观察者感知到的表面光泽比在真实世界光场下渲染的场景要少。2003 年,Fleming 等[32]详细研究了照明对光泽印象的影响。他通过模拟不同复杂性、不同范围的照明,得出了与Debevec 类似的结论:与使用点光源或人工光源场景相比,在复杂照明条件下,观察者可以获得更高程度的光泽恒定知觉。相比Debevec,他还得出:感知的光泽还取决于场景中光源的空间分布和强度这一结论。2009 年,Anderson 和Kim[67]在实验中提出:当必须在不同物体之间进行光泽比较时,光泽取决于亮度和形状之间的关系;而当场景的照明变化时,光泽计算起来就变得很复杂。2010 年,Doerschner等[68]在明亮的真实场景中,研究了空间模式、背景和动态范围对感知光泽的影响。他们发现在渲染的高动态范围场景中,场景的背景对感知光泽有显著的影响,而在使用传统显示器呈现的场景中则没有这种效果。遗憾的是,他们的实验并没有进一步探究信号光源等其他线索是如何受到背景的影响进而影响光泽感知的。同年,Olkkonen等[59]研究了在光场几何变化下的亮度和光泽度的感知。他使用了高动态范围显示器显示不同几何形状光场的模拟球体,得出:(1)光场几何变化不对漫反射分量的匹配产生影响,但会对镜面分量匹配有所影响;(2)对于在复杂光照或复杂表面结构下呈现的刺激,背景对外观感知影响很小。Olkkonen 与Fleming 使用的实验方法比较相似,都是匹配实验,他们的实验结论有所不同的主要原因在于他们实验关注的重点不同。另外,精确评估这种类型的实验中匹配的偏差大小也是一个微妙的问题。尽管Olkkonen的实验方法与Doerschner 使用的强制选择比较任务不同,但是他们得出的镜面分量匹配数据性质是一致的,只是Doerschner 强调的是它与匹配实验的偏差。2012 年,Motoyoshi等[69]指出当两个具有相同镜面反射特性,但形状不同或呈现在不同光照条件下的表面被人类观察者比较时,它们通常会被判断为光泽度不同。2017 年,Wendt 等[34]研究表明,即使是相对较小的光场几何形状的变化也会导致感知光泽度的巨大变化,当不同类型光源引起的相邻高光重叠时,会给人一种放大的单一高光的印象。2018年,Wendt等[70]深入探究了多光源对光泽感知的影响。由于不同颜色的高光部分是分开处理的,高光重叠也较小,因此感知光泽度几乎保持不变,所以颜色信息有助于恒定的光泽感知,而运动信息只是导致感知光泽度的普遍增加。这些实验都是在材料感知的背景下,以光泽这一突出的知觉特性与场景的物理特性的直接关系为研究主题,而尚未涉及人类视觉系统是如何依赖这些物理信号产生光泽印象。

4.1.3 材质与轮廓

轮廓信息的重要性在1855 年就被Brewster证实,他发现如果通过立体镜观察没有明确边界的白色表面和同类的黑色表面时,则观察不到光泽现象[9]。这说明没有任何边界或轮廓的均匀黑白表面,无法产生有光泽的印象。1862年,Wundt[71]提出光泽出现的心理根源,并说明当且仅当与至少包含一种被明确划分了彩色的物体结合时才会有光泽。2001 年,Adelson[72]提出对物体的视觉识别不仅依赖于它们的形状,还依赖于制造它们的材料的特性。2012 年,Juno Kim 等[73]实验证明,感知光泽取决于镜面反射“边缘”的结构,而不是镜面反射高光本身的亮度。镜面反射边缘轮廓不仅由局部明亮的镜面反射高光产生,而且也由局部较暗的镜面反射低光生成。在更自然的照明环境中,表面的感知光泽取决于镜面轮廓的结构。2013 年,Marlow 等人[74]证明了三维表面形状和照明结构对光泽的感知有显著影响,反射的清晰度本身并不是感知光泽的唯一重要信息来源,光场的结构和3D 形状会影响镜面反射的对比度、覆盖范围和清晰度,这些图像约束会产生截然不同的感知属性。Marlow 所述方法的一个局限性是,使用一个感知输出(线索)来匹配另一个感知输出(感知光泽),而没有直接从图像中测量所提出的光泽线索。所以他们没有表示出线索在具有反射函数的表面的光泽感知中起什么作用。2021 年,B. Chen 等人[35]深入分析了几何形状、照明和材料类别对感知材料特性的联合影响,他们关注于金属度和3 个与光泽相关的外观属性(光泽度、反射对比度和反射锐度)。结果显示,感知光泽度随着高光覆盖、锐度、对比度和亮度的增加而增加,这些属性取决于照明空间结构、材料特性和表面几何形状。这些研究都为材质、轮廓和感知光泽之间的因果关系提供了更有力的证据。然而在精确指定观察者如何从图像中获得对图像的镜面贡献,如何推导光泽模型的问题上他们都保持了沉默。

4.2 视觉线索

光泽感知受多种视觉线索影响,包括单眼和双眼的线索,如亮度、对比度、颜色等。研究表明,随着亮度的差异增加,感知光泽的强度也会增加。对于亮度和对比度如何影响光泽感知的研究表明,对比信息更本质地决定了光泽感知的强度,而不是局部亮度。这些研究通常同时进行,早在1862 年,Wundt[75]就已经注意到这一点。1976 年,Czepluch[51]将目标斑块亮度之间的比率Lmin/Lmax用作光泽阈值的测量,他计算出当亮度比Lmin/Lmax约为0.7 时光泽就能被检测到。1984 年,Sheedy等[14]也做了类似实验,结果表明受试者感知光泽的亮度比阈值在0.2~0.3 之间。这两项研究之间的这种不一致性表明,亮度比(基于斑块绝对亮度)是一种十分不合理的光泽阈值测量方法,单纯的亮度比无法代表视觉系统的相关输入变量。2000 年,Anstis[16]的实验中使用扁平的中心-环结构作为刺激,发现当两个具有不同中心斑块亮度的刺激分别呈现给两只眼睛时,将刺激以快速交替的方式呈现,可以产生有光泽的印象。2002 年,Pieper[76]测量了中心-环结构中的最低亮度阈值,当其中一个视图中心的亮度与环相同为0.7 cd/m2,另一视图产生光泽感所需的最低中心亮度约为9 cd/m2。2009 年,Formankiewicz 等人[58]提出在双目亮度差异的检测任务中,视觉系统检测到的不是单目刺激绝对亮度的差异,而是单目刺激对比度的差异;此外,他们还证明双目亮度差异的检测与亮度和色度等表面属性的检测类似,都在相当大的范围内服从韦伯定律。2014 年,W.Hong等[53]建立了一个基于亮度差异视差下的双目光泽的检测模型,实验结果表明视差对光泽的敏感度影响不显著。同年,H.Zhang 等人[41]建立的双目光泽感知模型展示:不同级别平均斑块亮度的绝对阈值随着平均亮度的增加而几乎呈线性增加。2016 年,Georgeson 等人[77]为了解关于亮度对比的信息是如何被双目视觉系统编码和使用的,提出的眼间对比度辨别模型就是基于对比度和光泽这两个感知线索,人类对这两种线索存在独立的知觉通路。2019 年,Richard[12]的实验限制了图像只在亮度或对比度上变化,并发现视觉系统至少有两种单独的机制处理亮度和对比信息,表明亮度和对比度的处理不仅仅是由它们不同的外观所暗示的不同生理状态所决定。Kingdom等人[78]探讨了双眼差异和双眼求和通道在检测眼间亮度差异的机制中的作用,为揭示双眼光泽现象背后的特定生理机制提供了证据。此外,Wendt[79]等解决了眼间亮度差异的物理量对双眼光泽感知强度的影响问题。他提出不同层次光泽的能力随着眼间亮度差异的增加而降低,指数为0.77 的幂函数可以将其很好地拟合。

颜色信息作为四大外观属性之一,在光泽感知中也发挥了不小的作用。1989 年,Hovis[80]提到对双目颜色相互作用的研究分为两类:一类是关于双目颜色融合色对的感知颜色,另一类是关于双目颜色对融合和竞争的影响。这一观点使得人们注意到了颜色信息对光泽感知的意义,因为有些研究者认为光泽感是双目竞争产生的副产品[81-82]。2008 年,Nishida 等人[83]发现视觉系统并不会接受所有任意的颜色组合,例如物理上不可行的颜色组合,或者某种程度的对立色混合后会发生奇特的消色现象,而不是产生光泽或者颜色竞争。2012 年,Malkoc 和Kingdom[84]测量了最小双目色差阈值(Binocular Color Difference Threshold,DCDT),明确给出了立体感知的不同阶段,划定了光泽在双目颜色融合与双目竞争间的范围,他认为光泽感出现于双目色差阈值和双目颜色融合界限之间。2013 年,Jung 等人[81]证明即使不存在镜面反射,物体表面的光泽感也可以被双目颜色差异引起,尽管纯色度刺激通常比含有亮度变化的刺激更不容易产生光泽印象。2019 年,Wendt 等[79]测量了中心-环结构的中心颜色的对比对光泽感知的影响,他们也得出了与之前相似的结论:仅由眼间色差就可以引起适度的光泽感知。

以上研究表明,多个视觉特征涉及了光泽度的感知,而这几个基本的视觉特征线索之间的无限组合创造了光泽感知的无数可能情况,究竟哪一种线索能精准预测光泽的产生?视皮层如何将这些能够启发光泽的物理线索进行高阶解读?这一切又是在哪一阶段沿什么通路发生的?视觉系统如何在产生光泽感时对视觉线索进行加权?直至目前,对于光泽感背后的神经机制所知寥寥,人体视皮层各部分相互联动,关系错综复杂,这使得研究更加困难。这些问题延伸出来的视觉系统与光泽感关系的探究更是当下研究的热点。

4.3 非视觉线索

除了视觉启发线索、运动信息,时间变化等一些非视觉信号也对光泽感知显示出了一定影响。早期研究证明,视觉场景的不同属性(如形状、颜色、运动)产生知觉需要不同的时间,并且大脑没有一种机制来补偿其特殊加工系统之间的知觉时间差。目前尚不清楚这是如何实现的,许多研究者期待通过测量人类感知光泽的最小时间积分来解开大脑神经基质运作的秘密。1960 年,Sachsenweger 的报道称:在他的实验中,500 ms~1 s 的刺激持续时间内光泽的印象不明显,在100 ms 以下的刺激持续时间内几乎没有光泽[13]。1964 年,Kahneman 等[85]测出亮度判断的临界持续时间约为100 ms,而识别任务则长得多。他提出不同的刺激会触发不同的感觉区域,它们在时间上部分重叠,而不是先后相连,每个知觉过程都可能有其特有的临界持续时间。1973 年,Mollon等[86]测量了初始反应达到其峰值所需时间的变化,实验表明反应时间随着刺激阈值的增加而缩短,且仅随有调节反应的视网膜机制的适应状态而变化,而不随整个视网膜的适应状态而变化。1997 年,S.Zeki 等[87]使用了蒙德里安图形测定了颜色感知领先运动感知约50~100 ms。由于光泽感知可利用的线索十分丰富,视觉处理将视网膜积累的信息整合涉及到时间的推移[88]。以上实验表明,想要使大脑感知光泽,在实验中刺激的演示时间至少要高于100 ms。2012 年,Malkoc等[84]为了更准确地了解刺激持续时间对最小双目色差阈值的影响,在0~1 500 ms 内改变刺激持续时间,结果显示,在250 ms 内最小双目色差阈值随着刺激暴露时间增大而减小,超过250 ms后阈值波动不大。这一结果有助于今后有关双眼光泽的检测和观看持续时间实验的设计。

研究者对于运动诱导光泽感知的探索时间开始得较晚一些。2002 年,Hartung 等[89]的实验发现,当物体表面特征在形状上的“滑动”方向与镜面流动一致时,就会使物体看起来有光泽,这项实验表明,运动信息确实会影响光泽知觉。2010 年,Sakano 等[90]通过实验得出,在其他属性相同情况下,静态刺激带来的光泽感知远不如动态刺激强烈,该实验证明了头部位置的动态变化对增强光泽的感知有显著作用。同年,Wendt 等[91]也得出类似结论:运动信息显著提高了光泽度匹配的稳定性。2011 年,Doerschner 等[92]进一步探究了3 种运动线索(覆盖率、散度、刚体运动)对人类物质感知的影响,他们得出这些光流特性在估计表面材料光泽中都发挥着重要作用,他们的实验给出了光流在光泽感知中一个创新的实例,尽管它不是大脑可以提取的唯一线索。2013 年,Lichtenauer 等人[93]的实验另辟蹊径地比较了交互和被动观察者对粗糙和光滑表面的判断。在他们的实验情境中,互动观察者的判断结果(观察者可以自由地改变他们相对于样品的位置)达成一致的频率明显高于被动观察者(视觉内容相同但观看模式是视频播放的被动观看)。对此他们的解释是,自由观察时场景对光泽感知提供了额外的线索,且双目视差与头部运动相结合也导致了更突出的光泽印象。2018 年,Wendt 等[70]在探究多光源对光泽度感知影响时也得到了与前人一致的研究结论,旋转物体通常比静态呈现的物体更有光泽。与之前运动信息能够增加光泽感知的恒定性的结论相比,动态模式下的多光源则没有这样的效果,只是导致感知光泽度的普遍增加。2022 年,Sakano 等[39]在多视图3D 显示器中对再现光泽的探究也得出了相似的结论:带有头部跟踪的S3D(stereoscopic 3D)图像比没有头部跟踪的S3D 图像能更准确地再现光泽感知。简而言之,无论是单纯的非视觉线索还是与其他的线索交互都对光泽感有一定贡献。针对它们的进一步研究对于阐明光泽感知的机理具有重要意义。

4.4 小结

以镜面高光、环境场景、材质与轮廓为代表的物理线索,是早期被发现并启用的光泽感知影响线索。目前的研究已证明,视觉系统对于物理线索的解释方式具有很高的一致性,通过对它们的改变、模拟能够直接地渲染出一定的光泽感效果。与之相关的有待研究的内容包含:(1)对更复杂的物理模型和更精细高效的渲染算法探索;(2)对物理信号如何依赖于视觉系统产生光泽感印象的研究。

以亮度、对比度、颜色为代表的视觉线索,是2000 年来被关注较多的光泽感知线索,它们能间接影响大脑对光泽的感知,目前的研究大部分是基于心理物理学实验的观察者感知实验。与之相关的有待研究的内容包含:(1)对各视觉线索的交互作用的进一步探索;(2)对视觉线索的量化实验,以指导再现光泽感;(3)与视觉线索相关的光泽感神经机制的探索。

以时间、运动、观看距离等为代表的非视觉线索,现在的研究表明,这些感知光泽的附加信息本身就导致了外观的差异,而不是只对光泽感的感知产生根本性的贡献。以非视觉线索为启发的光泽感的研究还处于起步阶段,有很多待研究内容:(1)进一步明确这些非视觉线索对光泽感知的具体影响程度和影响机制;(2)这类线索引起的光泽感知个体差异性较大,对它们的研究有助于个性化应用的开发。

总的看来,光泽感启发线索和感知光泽之间还有许多难以解释的不一致,不同的光泽感启发线索对光泽的感知并非都依靠同一区域的处理,而如何建立光泽感启发线索与人类观察感知判断之间的联系是一个共同的难题。

5 结论

人眼光泽感知的研究始于感知材料的特性,并且持续了一个多世纪。本文围绕双目光泽的表示与描述、理论发展历程和影响因素3 个方面,将国内外相关文献进行了系统的梳理,总结为:(1)迄今为止,对于双目光泽感知的理论学解释还保持在2000 年Anstis 所提的神经冲突理论上。经过20 多年的探索,人们对涉及到光泽感知的视皮层处理过程、大脑感知机理仍然知之甚少,需要进一步丰富光泽感知的理论依据。(2)以往的研究表明,人类视觉系统使用了多种启发线索来感知光泽,现有的心理物理学研究也对它们分别都进行了实验。由于这些线索并不以一致的方式对体验光泽感知做出贡献,且它们的作用效应也不是彼此独立的,所以对这些线索整合后的交互机制还有待后续探究。(3)在计算机图形学领域,想要将现实世界中的刺激在虚拟空间中复制十分复杂,为在立体显示器中再现光泽属性,大部分研究都集中于模型镜面材质的渲染,或者是表面局部区域亮度的增加,但这些技术手段生成的光泽与真实的光泽还有很大的差距,这需要在后续工作中持续探索。特别地,由于光泽感是一种心理量,每个人对它的感知都存在差异。与其他的物体外观属性相比光泽的知觉恒常性较低,这使它更加神秘莫测。要想解开包裹在光泽周围的谜团,还需精心设计更多立体显示下的光泽感知实验,补充大量心理物理学数据。总的来说,将其与人类视觉系统的神经机制、心理感知交互机制结合起来进行多维探索才是未来发展的主要方向。