某航测科技档案楼主体结构安全鉴定分析

骆瑞萍,高 琦

(1.湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司,湖北 武汉 430071;2.中国地质大学(武汉)工程学院,湖北 武汉 430074)

0 引言

城市化发展进程中,老旧建筑物越来越多,现阶段考虑对老旧建筑物改造从而满足新的使用需求逐渐增长,但在长期的人为使用和自然环境的作用下建筑材料性能和结构安全性会逐渐衰退,造成老旧建筑物存在诸多的安全隐患且随着时间的推移逐渐突出;部分专业人员预计 2009 年以前国内已修建的建筑其中将会有约 30 %~50 % 的建筑物会出现安全性降低或者进入功能衰退期[1]。另一方面随着发展越来越多的老旧建筑物会出现变更使用用途、对原有建筑的更新改造、重大灾害后的修复以及周围建筑施工的影响都需要对原有建筑物进行正确的工程结构鉴定才能对老旧建筑物实施正确的加固设计与改造方案的制定;因此在对老旧建筑改造前对其工程安全鉴定十分必要,并且无损检测技术在建筑检测方面的应用与发展能较好保证检测结果的可靠性[2]。

本文以某航测科技档案楼为依托,对该工程进行结构工程安全鉴定,并对变更使用用途后的结构安全进行总结分析并根据相关规范和文献[3]提出合理的建议,为以后同类型的结构安全鉴定和相关的研究提供实际工程经验。

1 工程概况与检测内容

1.1 工程概况

航测科技档案楼上部结构为 8 层框架结构,地基基础为天然地基+柱下条形基础,基础埋深为 -3.15~ 0.00 m,楼板主要为预制空心板,局部为现浇,屋面板为预制板。建筑物平面长 53.4 m,宽 14.4 m,1~6 层于 1983 年 11 月完成设计,1984 年 6 月开工建设,7~8 层于 1984 年 10 月完成补充加层设计,1985 年 9 月竣工。依据 1983 年该航测科技档案楼结构图和 1984 年航测科技档案楼加层结构图进行现场检测实施方案制定。该建筑建成后在使用过程中无振动、腐蚀、高温等环境因素作用,未遭遇火灾、爆炸等偶遇荷载作用。

1.2 检测内容

1.2.1 建筑物整体倾斜检测

航测科技档案楼总高 30.95 m,该建筑采用柱下条形基础。利用全站仪对该建筑进行沉降观测;依据 JGJ 8-2016《建筑变形测量规范》[4]对主要部位进行量测,建筑整体倾斜观测结果如图 1 所示。GB 50007-2011《建筑地基基础设计规范》[5]中规定:当建筑物在 24~60 m 时,建筑物倾斜允许值为 3 ‰;经现场检测目前该建筑物最大倾斜率为 1.84 ‰,小于规范限值,满足现行规范要求。

图1 整体倾斜测量结果示意图

1.2.2 裂缝检测

根据 GB/T 50344-2019《建筑结构检测技术标准》[6]及 GB 50292-2015《民用建筑可靠性鉴定标准》[7]的规定,结合现场勘察该建筑实际投入使用情况,抽取第 3、第 4、第 5 和第 6 层为代表层作为评定对象。现场对 4 层、5 层、6 层、7 层板检查发现,预制板板底裂缝较少,主要是预制板拼接部位存在拼接裂缝。根据裂缝普查结果结合楼板实际使用荷载分布情况,选取一些有代表性的梁、板进行裂缝测量。本次检测共抽取 20 根梁和 20 块板,对抽取的构件上存在的裂缝进行检查,测量、记录每条裂缝的长度、走向,并用示意图表示裂缝的分布特征。所抽检 4~7 层梁中,4 层和 5 层梁少见裂缝,6 层和 7 层梁中仅部分梁表面存在细小裂缝,裂缝较为短小,主要分布在梁侧面,裂缝在梁跨中和端部均有发育,无明显分布规律,裂缝中间部位较宽,两头较窄,最大裂缝宽度均<0.2 mm。仅在 7 层的梁表面检测到有一条裂缝宽度为 0.38 mm,超过了 GB 50010-2010《混凝土结构设计规范》[8]的正常使用状态的限定值;但该裂缝较为短小,且超过的值较小。所抽检 4 层、5 层板底未粉刷,预制板底部未见明显裂缝,6 层和 7 层板板底有粉刷层,所检查裂缝均为表面观察,6 层板除预制板板底拼缝外,未见横向裂缝,7 层板仅在个别板上有少量横缝,装饰层表面裂缝最宽为 0.38 mm,该裂缝产生部位为加层的梁上柱旁。

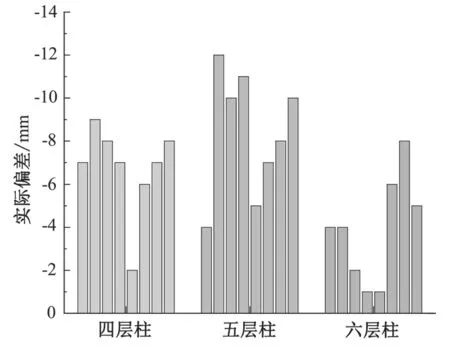

1.2.3 柱构件轴线偏差检测

采用钢卷尺和激光测距仪对混凝土构件的轴线偏差进行抽样检测,每层抽取 8 处进行检测,共检测 32 处,其抽样检测结果如图 2 所示,根据 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》[9]中 4.2.10 条规定:构件轴线位置允许偏差为 5 mm。所抽检部分柱 构件轴线实测偏差不符合规范要求,但实测偏差超出规范允许值较小,不会对结构产生明显不利影响。

图2 抽样柱的轴线偏差分布图

1.2.4 梁、柱构件截面尺寸检测

采用钢卷尺对混凝土构件的截面尺寸进行抽样检测,柱构件抽取 30 根,梁构件抽取 16 根,共 46 根构件。检测工作按照 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》的有关规定执行。在所抽检的柱构件中有 6 个不满足规范要求,根据 GB 50010-2010《混凝土结构设计规范》中的相关条文:当尺寸偏差检验项目的合格率为 80 % 及以上时,可判为合格。

1.2.5 梁、柱构件纵向受力钢筋数量及直径检测

对主体的梁、柱构件进行抽样检测。对其内部的纵向受力钢筋的数量与直径进行检测;检测方法依据 JGJ/T 152-2019《混凝土中钢筋检测技术标准》[10];本次抽检的柱构件 37 个、梁构件 18 个。根据 GB 50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》[11]进行检验结果判定。现场检测结果表明:抽检的所有构件中纵向受力钢筋的数量均符合设计要求;钢筋的直径在第 6 层梁的检测样本中有一个样本的偏差在 1.04 mm,其他位置偏差均<0.4 mm;其纵向钢筋的直径也符合设计要求;其偏差统计结果如表 1 所示。

表1 抽检构件钢筋直径检测结果

1.2.6 梁、柱构件混凝土抗压强度检测

现场抽样检测梁、柱构件混凝土抗压强度,在 3~7 层中抽检柱构件 32 根,梁构件 12 根,共 44 根构件,该建筑 4~7 层框架梁和 3~6 层框架柱构件设计混凝土强度标号均为 C28。利用超声回弹综合法[12]进行混凝土抗压强度检测,在抽检的主要柱、梁构件中混凝土的抗压强度统计结果如表 2 所示;检查混凝土的外观情况,发现少部分混凝土柱构件表面浮浆较多、存在蜂窝麻面现象,局部疏松,骨料离析;少量梁构件存在露筋现象,箍筋锈蚀,影响其耐久性和安全性。

1.2.7 梁、板构件挠度检测

现场采用全站仪对混凝土梁和预制板挠度进行抽样,抽检梁构件 10 根,板构件 10 块,共 20 根构件。现场检测结果表明:所抽检 6 层梁和 7 层框架梁最大挠度为 12.0 mm,所抽检 6 层板和 7 层板最大挠度为 10.5 mm,均小于规范[7]中规定的楼盖构件挠度限值L0/200(L0<7 m),符合规范要求。

2 结构现场检测结果分析

1)所抽检部分梁、柱构件混凝土表面浮浆较多、存在蜂窝麻面现象,局部疏松,骨料离析,个别梁构件底部主筋表面锈蚀。少部分外墙出现较为严重的渗水现象。

2)所抽检 5 层和 6 层部分砌体墙存在裂缝;所检 5 层和 6 层部分区域水磨石楼面存在裂缝;所抽检部分梁表面存在裂缝,裂缝普遍较窄,宽度未超过标准限值要求,仅 7 层中部一处梁表面裂缝宽度为 0.38 mm,超过规范要求。所抽检楼板底部主要为拼接裂缝,仅在中部靠近南部外墙一侧 7 层板底部发现一条较宽横向裂缝,缝宽为 0.38 mm。

3)所抽检部分柱构件轴线实测偏差不符合规范要求,但实测偏差超出规范允许值较小,不会对结构产生明显不利影响。

4)所抽检部分梁、柱构件轴线间距实测偏差不符合规范要求,但实测偏差超出规范允许值较小,主要为正偏差,不会对结构产生明显不利影响。

5)在利用超声回弹综合法检测混凝土梁、柱结构构件的抗压强度时发现所抽检的样本中混凝土的抗压强度较为离散,故在后续的结构复核计算中采用抗压强度的推定值作为计算的依据,详细结果如表 2 所示。

表2 抽样构件混凝土抗压检测结果 MPa

6)抽检的样本中柱、梁构件的截面、纵向受力钢筋的数量以及其直径均满足设计要求。但少部分梁构件表面存在底面箍筋外漏的现象,还有的出现混凝土骨料离析的情况。

7)所抽检 3~6 层检验批柱构件箍筋间距符合设计要求,部分柱构件箍筋间距偏差值超出规范要求,实测负偏差不会对结构产生不利影响;所抽检 4~7 层检验批梁构件箍筋间距符合设计要求。

8)所抽检 3~6 层柱构件纵向受力钢筋保护层厚度均值推定区间为 31~33 mm,该批柱构件纵向受力钢筋混凝土保护层厚度检测值为 31 mm。所抽检 4~7 层梁构件底部外侧纵向受力钢筋保护层厚度均值推定区间为 16~18 mm,该批梁构件底部外侧纵向受力钢筋混凝土保护层厚度检测值为 16 mm,部分梁构件钢筋保护层偏小,少量箍筋外露。

9)所抽检 6 层梁和 7 层框架梁最大挠度为 12.0 mm,所抽检 6 层板和 7 层板最大挠度为 10.5 mm,均小于GB 50010-2010《混凝土结构设计规范》中 3.4.3 条规定楼盖构件挠度限值L0/200(L0<7 m),符合规范要求。

10)经现场检测目前该建筑物整体最大倾斜率为1.84 ‰,小于规范限值,满足现行规范要求。

11)利用梁、柱构件的推定值进行结构复核计算,计算结果显示:框架柱、框架梁和预制板实际荷载超出设计荷载要求。

3 主体结构安全鉴定

经计算,所抽检 3~6 层大部分混凝土梁、板、柱等主要构件承载力 R/γ0S<0.90,该主要构件集内,du级构件数量多于 10 %,构件集内 cu级或 du级构件的含量多于 cu级的规定数,综合认为,上部结构子单元按承载功能评级为 du级。

该航测科技档案楼的混凝土结构符合现行相关规范的要求,梁、柱之间的节点连接工作正常,仅有少量的梁构件表面存在浮浆和个别箍筋外漏的情况,存在部分预制板之间接缝处缝隙过大的现象。构件构造安全性等级为 bu级。

混凝土柱、板构件变形满足现行规范要求,构件构造安全性等级为 au级。

混凝土部分梁、板构件有少量的裂缝和损伤,构件裂缝或其他损伤安全性等级为 bu级。

根据现场实际勘察检测结果,该建筑地基未出现不均匀沉降,建筑物处于稳定状态。根据现场实际勘察检测结果结合原有资料,且该建筑上部结构未出现明显不均匀沉降裂缝,地基基础安全性基本满足要求。地基基础子单元安全性符合 GB 50292-2015《民用建筑可靠性鉴定标准》中对 Au级的规定,不影响整体承载。该建筑地基基础子单元安全性鉴定评级为 Au级。

上部结构主要混凝土框架柱构件,框架梁构件,预制板为主要构件,该主要构件集内,du级构件数量多于 10 %,构件集内 cu级或 du级构件的含量多于 Cu级的规定数,综合认为,上部结构子单元按承载功能评级为 Du级。

综上所述由于上部结构子单元安全性不符合 GB 50292 -2015《民用建筑可靠性鉴定标准》对 Au级的规定,严重影响整体承载,确定上部结构子单元安全性等级为 Du,故改变原建筑设计使用功能,会严重影响建筑整体承载能力,现评定中南电力设计院航测科技档案楼建筑安全性等级为 Dsu,结构存在安全隐患,必须立即采取措施。

4 结语

结合实际情况对本工程提出以下加固建议。

1)本栋建筑预制板均为水平单向板,书架沿平行于预制板样接缝垂直的轴线摆放,避免一整列书架压在同一块预制板上超出其承载能力。

2)该项目结构布置中柱距较密、梁板截面较大,因此该建筑刚度大,但实配钢筋与复核以后的配筋相比有较大不足,应重点关注相应构件可能发生少筋脆性破坏。

3)根据楼面板的计算结果,按现有功能考虑,房屋的使用荷载超过允许值范围,可采用碳纤维、贴钢板等方式进行结构加固。

4)原设计中未考虑抗震构造措施,梁、柱端部均未设置加密区,建议后期加固时应予以重视。Q