立足学习难点,提升核心素养

王美君 张 蓉

(芜湖市汤沟中心小学 安徽芜湖 241000)

课堂教学是一种师生共同参与的动态过程。每一个学生都是一个独立的个体。这就要求我们在教学时,要基于学生的学习难点,进行细致有效的学情分析。只有想学生所想,急学生所急,课堂教学才能达到应有的效果。数学教学要关注学生的学习困难,合理运用教学资源,直面数学本质,突破学生学习难点,引导学生拓展思维,提升学生核心素养。

一、构建数学模型,渗透建模思想

案例:小学数学人教版四年级下册“鸡兔同笼”。

数学思想是学生学习的难点,而建模思想对于学生来说更难。“鸡兔同笼”问题对于大部分四年级学生来说不容易理解。怎样引导学生建立模型,正确运用模型解决问题呢?在教学中,学生能主动想到画图的策略,但不少学生缺乏足够的原始经验,更不理解计算原理。

课堂教学中,学生先汇报假设全是鸡的情况,教师板书,先在黑板上画出鸡的脚,然后再引导学生找出缺少的脚数。该怎么添加缺少的脚呢?这一步是思维的关键。怎么添加?添加多少?添加脚后成什么了呢?(思路见图1)不少学生缺乏生活经验,所以需要给学生足够的思考和交流时间,让学生慢慢理解。在学生画图解题的基础上请学生列表(见图2),并思考列表和画图之间有什么联系。再引导学生回顾从画图到列表的思维过程,从而引导学生列算式解答。

图1

图2

在第一次尝试的基础上,请学生再假设全是兔的情况,然后画图、列表,最后在理解的基础上列算式解答。在两次尝试后,学生解答例题时基本上已经没有困难了。

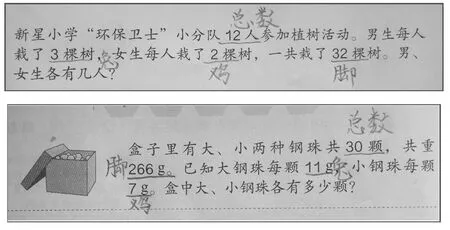

其实,学生感到最有难度的是找不到实际问题中的“鸡”“兔”“头的总数”“脚的总数”及“脚”。所以在这节课的练习中,在学生解决问题之前,我请学生在题目中找出对应的量,并写下来(见图3)。这样的模仿,为下一步建模奠定了基础。

图3

之后结合学生的思考,在学生汇报的基础上引导学生总结。

实践证明,建立模型的过程中,首先要让学生充分感悟模型思想,其次要善于引导学生归纳模型,让学生找到解决问题的脚手架,这样学生才能逐渐脱离模型,灵活运用模型思想解决问题。教师在教学中,要立足学生的学习难点,立足学生的学习需求,直面数学本质,搭建学生学习的脚手架,在学生发散思维的过程中提升学生的核心素养。

二、对比学习数据,建构概念内涵

案例:小学数学人教版四年级下册“平均数”。

第一环节

本节课以男女生踢毽子为情境,比较哪个队的成绩好。学生有生活经验,所以有话可说,而且他们可以根据生活经验说出正确的比较方法。首先是人数相同的情况下,每个人的成绩一样时,比较两个队的成绩。此时,学生会选择一个人进行比较,或者比较两个队的总数。其次是人数不相同的情况下,每个人的成绩一样时,比较两个队的成绩(见图4)。这里学生根据前面的学习经验,直接选择一个人的成绩进行比较,而且能说出“女生成绩比男生的好”。

图4

接下来呈现图五,此时引导学生选择合理的数据(成绩最好的,最差的,总数,平均数)进行比较。学生根据经验选择总数,觉得比总数最简单,而且总数可以代表他们每个队的成绩,而此时一个人的成绩不能代表一个队的成绩。然后将男生人数由4人调成5人,再选择合适的比较方法。很多学生都觉得此时比较总数不公平,因为人数不同,所以选择平均数更合适。接下来通过移多补少的方法计算平均数,培养学生的数感,为后面的学习做铺垫。

图5

第二环节

在学生初步感知平均数的计算方法之后,引导学生思考:女生踢毽子的平均数“7”是什么意思?代表谁的成绩?在逐步追问的基础上引导学生理解“7”代表的是女生踢毽子的整体水平,并不代表某一个人的成绩。然后追问:为什么其他数不能代表她们的整体水平?在交流的过程中,引导学生不断思考,逐渐理解平均数的意义。

此时,再增加一个女生,会发生什么变化呢?

当第5个女生的成绩是“2”的时候(见图6),追问:用哪个数代表女生踢毽子的整体水平?学生在你一言我一语中逐渐明白,不能选成绩最好的或者最差的,而数感好的学生会选择比平均数小的数,再通过移多补少的方法计算,进一步感受数据的变化。

图6

接下来,改变第5个女生的成绩:将2改成22(见图7)。继续用移多补少的方法计算、交流,学生对平均数的认识就越来越深刻了。平均数与一组数据的比较加深了学生对平均数的理解,这样就为后面的学习做好了铺垫。

图7

平均数是统计学中的一个重要概念,教材重视引导学生在理解平均数意义的基础上将其应用于实际。基于这一点,教师要让学生在具体情境中体会为什么要学习平均数,注意选取学生熟悉的事例,引导学生理解平均数的含义,在比较、观察中把握平均数的特征,进而应用平均数解决问题。

教师的教学要基于学生的学习需求,教学资源的选择要能调动学生的学习积极性,要能激发学生的思维,要触动学生的感官,让学生深刻感受到学习的必要性,激发学生的主体性。这节课,多组数据的对比,让学生始终处于积极的学习状态,在思考中一步步突破学生的认知,促进学生深度学习,建构概念内涵,发展学生核心素养。

三、建构概念意义,发展学生思维

案例:小学数学人教版四年级下册“乘法分配律”。

乘法分配律一直是学生学习的难点,怎样突破这个难点发展学生思维呢?在教学实践中,笔者展开了如下思考。

学生学习乘法分配律的难点在哪儿?其一,形式复杂。乘法分配律本身有很强的概括性和综合性,它将“×”“+”“=”以及小括号等结合在一起,属于多种因素混合在一起的复杂知识。除此以外,在乘法分配律中等号左右两边形式改变,但是结果仍然相等;形式改变是双向的,可以从等号左边的形式改变成右边的形式,也可以从等号右边的形式改变成左边的形式。学生在学习中不容易理解这种变化,意识不到“变中不变”。其二,简便运算变式多,学生难以理解。其三,乘法分配律的公式是通过不完全归纳法推导得到的,过程看似简单,但学生很难从意义上理解并建构其表征。

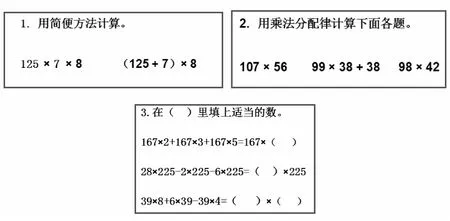

怎样突破这些难点呢?综观几个不同版本的教材,如人教版、北师大版和苏教版教材,都是让学生在解决问题的过程中发现并理解乘法分配律,强调利用情境帮助学生学习乘法分配律。人教版教材将乘法分配律放在“植树中的数学问题”这一单元情境中,利用不同形式的练习,让学生感受该定律的应用价值。在学生对乘法分配律已经有了一定感知的基础上,教师在教学时从学生已学的知识、熟悉的情境入手,引出乘法分配律的结构,学生明白乘法分配律算式的由来,再从算式回归到情境,以此深化学生对乘法分配律意义的理解,为后续解决实际问题做好铺垫。因此,在课前笔者给学生准备了下面的预习任务单(见图8),请学生在课前解决这些问题。

图8

课堂教学中,先请学生汇报前五题的解答方法,分析每种方法的意义,再引导学生进行比较。在交流前两题后,请学生针对后面几题写出两种方法,再引导学生对比、归纳两种方法的异同点,把握这两种方法的特点:两个乘法算式相加或相减的时候,乘法算式中有共同的因数。接着请学生汇报第6题解法,追问:为什么这道题不能像前面几题一样用两种方法解决?学生很快说出:两个乘法算式的因数不同。最后,引导学生用字母表示乘法分配律,并用自己的话来解释其意义。

教学结束后,为了巩固学生的认知,笔者设计了如下练习(见图9):

图9

第1题,在学生解答后,请学生比较两小题的异同,说说两小题各用了什么运算律进行简便计算,并说出理由,引导学生从“形”和“神”上去理解、区分乘法分配律和乘法结合律。第2题考查乘法分配律的变式。这一题在学生解答后,要求其从乘法的意义出发,结合生活中的实例来解释解题思路。这既是对乘法分配律的意义建构,又是一个知识内化的过程。第3题是提升题,旨在让学生明白乘法分配律的本质:不限于几道乘法算式的和或差,只要是几道乘法算式中有相同的因数,求它们的和或差都可以运用乘法分配律计算。

从后期的练习来看,这样的教学是有意义的,除了几个学习特别困难的学生外,其他学生都掌握了乘法分配律,对乘法结合律和乘法分配律也能很好地区分和灵活使用。

总之,教师在教学中要立足学生已有知识经验和数学知识逻辑,找到学生的学习难点,直面数学本质,采用合理的教学方式和策略,突破学生学习之难,培养学生素养,发展学生思维。