陇南山地土壤调查的历史回顾及启示

宫峥嵘,刘 露,折远洋,蔡立群,王 维

(1.陇南师范高等专科学校 农林技术学院,甘肃 成县 742500; 2.陇南特色农业生物资源研究开发中心,甘肃 成县 742500;3.陇南师范高等专科学校 宣传统战部,甘肃 成县 742500; 4.陇南师范高等专科学校 历史文化与旅游学院,甘肃 成县 742500;5.江西师范大学 地理与环境学院,江西 南昌 330022; 6.甘肃农业大学 资源与环境学院,甘肃 兰州 730070;7.西北农林科技大学 资源环境学院,陕西 杨凌 712100)

2022年1月国务院印发《关于开展第三次全国土壤普查的通知》,时隔43年国家再次启动全国范围的土壤调查工作,决定全面查清农用地土壤家底,为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保国家粮食安全奠定坚实基础,为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑[1-2].定期开展大范围土壤调查,查清土壤资源的类型、分布、数量和质量,以便加强区划保护和合理利用,既是发展农林牧业极其重要的基础措施,也是一项重要国情国力调查.土壤普查是一个涉及全国范围的专业工作,动员面广、工作量大、技术要求高,活动实施需要细致周密,第二次全国土壤普查有数以万计的土壤及农业技术人员参与,历时16年才告完成,可见其难度[3-4]之大.陇南山地位于青藏高原、黄土高原与西秦岭交汇地带,是甘肃省境内地貌多样性最复杂的区域之一,是古代农耕和游牧文明的过渡带[5].其特殊的土壤地理和农业形态决定了陇南山地始终作为历次土壤调查的重点区域.借助较为丰厚的土壤调查历史和成果资料,总结陇南山地土壤调查的历程,对提高典型地带土壤调查质量有借鉴意义,有助于更全面地审视历次土壤普查的工作历程及成败得失,推进构建更加完善的土壤调查技术体系.

1 地理概述

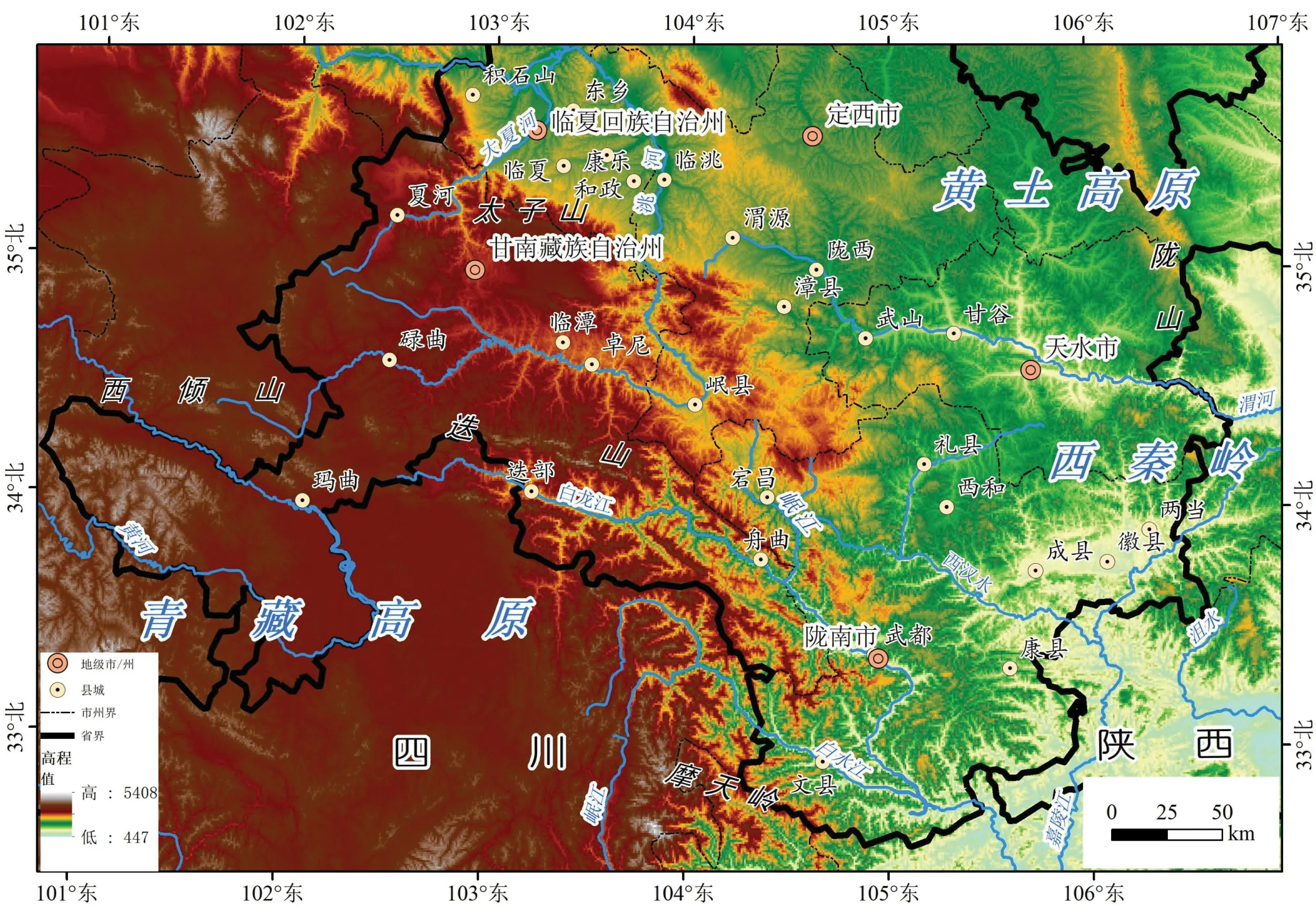

陇南山地以位居甘肃省境内南部,主要属西秦岭东西向褶皱带发育的山地与山间盆地而得名.近代以来,我国不同学者对陇南山地的自然地理界限划定有所不同.陈正祥整体考察甘肃土地利用情况后,1943年在《边政公论》刊文《甘肃之地理环境与农业区域》,将陇南山地的界限描述为“甘肃南部嘉陵江上游区域……叠(迭)山嶓冢山东西横亘……成为嘉陵江和渭河及洮河之分水岭……渭河以南称为陇南”①,大致为甘肃迭山至岷县、接渭河以南的区域[6-7].马溶之等1935—1944年系统调查了甘肃、青海和新疆等西北地区的土壤分布情况,1946年在《土壤》季刊发表《甘肃省之土壤概要》,将甘肃自然区域按照主要地形地貌分为河西漠境盆地、陇坂黄土高原、夏河草地高原和陇南山地,陇南山地包括“西倾山及秦岭以南之地,属长江流域,为西汉水及白龙江等所经流……”,又将甘肃土壤分为河西漠钙土区、准栗钙土与准棕钙土区、暗色钙层土与高山草原土区、灰棕壤与棕壤区,其中陇南山地的自然地理界线和灰棕壤与棕壤区界限一致[8-12].

中华人民共和国成立后,甘肃省级尺度的自然地理区划由冯绳武主持开展,自20世纪50年代开始.冯绳武在《甘肃地理概论》中将陇南山地的界限定位为“……南止甘、川界山的摩天岭;西北部起于迭部以西的省界;东至腊子沟河谷;北接江河分水岭,与甘南高原和陇中黄土区为邻……全区概在东经103°00′ —106°42′ 与北纬32°31′ —34°30′ 之间”[13].《甘肃省志·自然地理志》(事物发端—2010)引用伍光和等在《甘肃省综合自然区划》中的界定,认为陇南山地为“西邻甘南山地高原,具体界线一说为洮河谷地、宕昌岷江谷地、两河口、两水镇、石鸡坝至甘川省界一线;一说以太子山南至光盖山西麓直抵省界一线.北邻黄土高原,以渭源麻家集、会川、陇西雪山、武山滩歌、四门、甘谷武家河、天水铁炉一线及蝶河、渭河谷地南缘为界……”[14-15].本文立足土壤自然地理分区研究,结合现有文献资料,适当扩大研究边界,其中陇南山地概指太子山接渭水以南的甘肃南部地区,行政区划包括今陇南市和甘南藏族自治州全部,天水市、定西市、临夏回族自治州的南缘(见图1).

图1 陇南山地地形图

2 历次土壤调查

2.1 早期土壤调查

1930年地质调查所土壤研究室成立前②,我国的土壤调查主要作为地质调查、土地利用调查的组成部分,陇南山地未能例外[16].关士聪和叶连俊在《甘肃中南部地质志》中,详细考证了陇南山地地质和土地利用调查的历史,指出1877—1880年匈牙利地质地理学家洛采(Ludwig Von Lóczy)随同斯成义(Béla Széchenyi)组织的探险队是近代最早踏入陇南山地的地质调查人员,他们调查了徽县、成县、天水县等地[17-18].金陵大学农业经济系主任、美籍教授卜凯(John Lossing Buck)③,于1929—1933年组织师生团队系统开展了中国最早的土地利用调查计划,对22个省168个县16 786个农户开展了调查研究,天水及其以南的地区是甘肃调查的重点,除统计当地农业经济概况,还对地形、气候和土地利用状况作了广泛调查[19-21].

地质调查所土壤研究室成立后,以编制全国土壤约图为主要目的,启动了全国范围的土壤约测,至1936年刊印Geography of the Soils of China(中译名为《中国之土壤》)和《中国土壤概图》(1∶750万,1935年在英国第三次国际土壤学大会公布),标志着我国第一次大范围土壤调查完成[22-24].这期间,土壤室美籍主任技师梭颇(James Thorp)和助理技师侯光炯对甘肃东南部开展土壤分布调查和土样采集工作,并作为甘肃土壤约测工作的重点.他们在陇南山地布设多处采样点④,土壤带回室内后,测定了天水娘娘坝、徽县大觉山和城北等处共计14份土壤的碳酸钙含量和酸碱度,李庆逵将天水乏牛坡(今属徽县)的5份骨骼灰棕壤作为灰棕壤的典型代表,测定了17项理化指标.这次调查认为陇南山地土壤以灰棕壤及灰化之棕壤为主,酸碱度主要为温和碱土(pH7.4~8.5)和中性或微酸性土(pH6.4~7.3),碳酸钙含量普遍在0.5%以下[22-23,25-26].

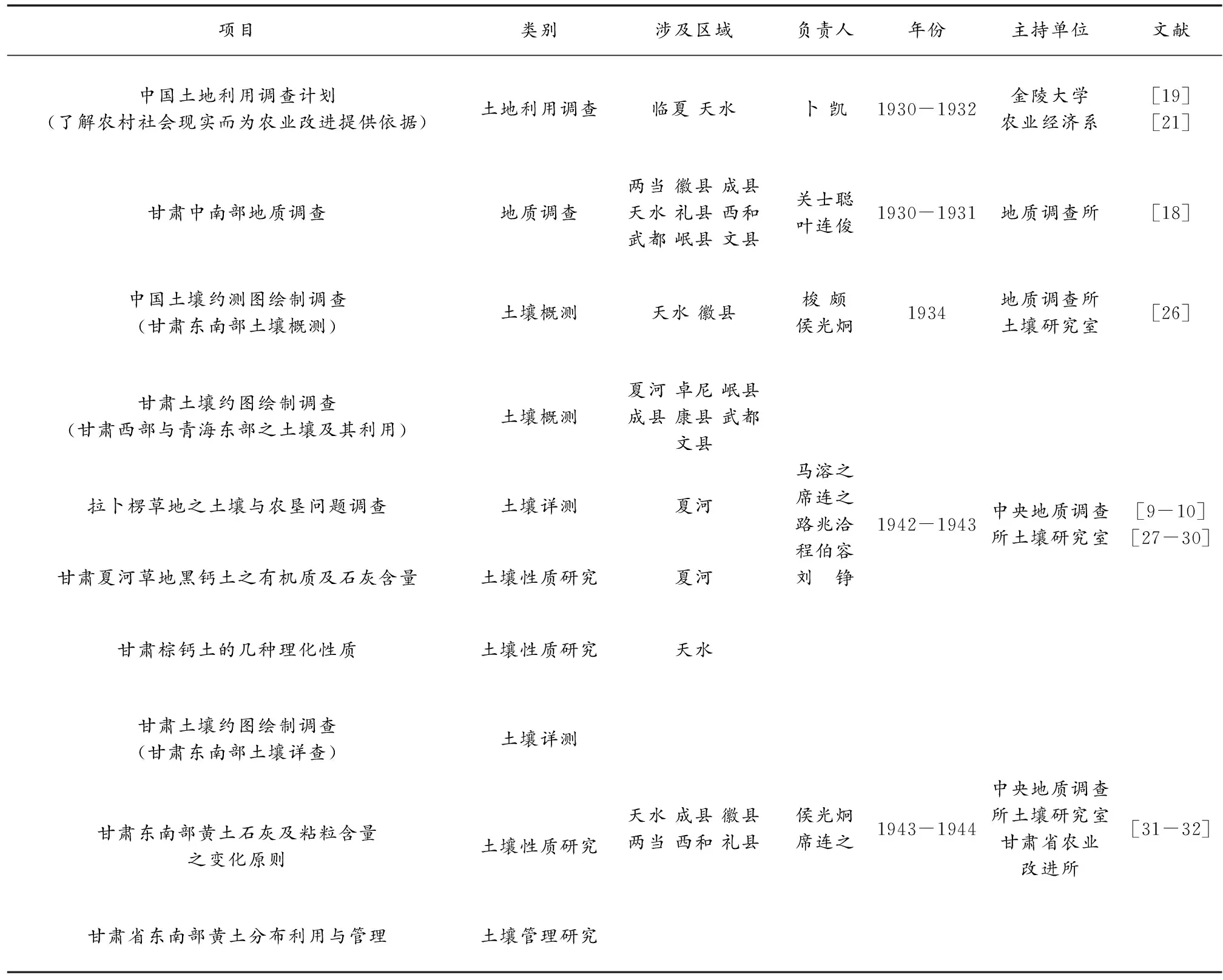

全面抗战开始后,1938年土壤研究室随地质调查所迁往重庆,此后的调查多集中在后方各省,我国西部各地的土壤调查范围和内容明显扩大,1946年形成了我国比较完整的《中国土壤概图》(1∶800万),首张全国土壤概图的“西部空白”得到填补,也标志着我国以省级土壤约测为重点的第二次大范围土壤调查完成[8,25].据熊毅在《土壤工作十五年》中的记载和其他文献[25],不完全整理了1930—1945年涉及陇南山地历次较大规模的土壤调查工作(见表1),可以发现土壤室西迁后,陇南山地土壤调查的范围和内容确有扩大.马溶之、席连之和路兆洽等1941年夏开始对青海东部,甘肃河西、洮河流域和陇南山地开展了为期16个月的土壤调查,主要目的是概测上述地区的土壤分布情况[9].陇南山地土壤调查自1942年5月开始,遍及陇南山地全域,发现土壤类型主要为高山草原土、暗栗钙土和棕壤,并对部分区域的土壤利用和特殊土壤的理化性质开展了专门研究[27-30].1943年侯光炯、席连之等又与甘肃省农业改进所合作,围绕黄土的分布利用与理化性质,进一步调查了甘肃东南部的土壤分布利用情况,这次调查以陇南山地的徽县、成县和天水县为中心,北抵黄河、南达省界、西接礼县、东近陕边,详细调查了陇南山地的土壤类型,编制了全区土壤分类表,制成了《陇东南区黄土分布图》(1∶100万)[31-32].土壤研究室马溶之、侯光炯和席连之等主持的以上土壤调查工作,不仅基本查清了陇南山地的土壤类型和分布,还为全省、全国土壤概图的更详尽绘制提供了依据,1946年马溶之绘成《甘肃省土壤概图》(1∶300万)后,陇南山地在建国之前再未有大规模土壤调查[11].

表1 1930—1945年涉及陇南山地的土壤调查工作

2.2 第一次土壤普查期间的工作

1958年中央提出“土肥水种密保工管”八项增产措施,土壤处于中心地位,“摸清田底、改造土壤”成为这一时期的土壤科学工作的中心[33-34].1958年10月21日至11月5日全国土壤普查工作现场会议在广东新兴县召开,全面启动了新中国第一次土壤普查.因为充分吸收了广东省“领导、群众、技术人员三结合”的经验,这次普查具有广泛的群众性和“多、快、好、省”的时代性,一年内就普查鉴定了全国近80%的耕地,20个省完成了县级调查制图工作[34-35].在这场以耕地为主要对象的群众性土壤普查中,甘肃以县为单位,以人民公社为基础,近百万农民参与了“九查五定”⑤,初步摸清了全省耕地土壤资源概况.1959年6月汇集全省普查资料编著而成的《甘肃土壤(初稿)》由兰州大学刊印,甘肃成为全国最早完成的7个省(市)之一[36-37].1961年以甘肃省各县(市)土壤图为基础⑥,按照10个土类、24个土族、100个土种、500多个变种⑦,编制形成了《甘肃省土壤图集》,内含大比例彩色土壤图53张(1∶8万~1∶200万不等),此图集应该是甘肃省历史上第一套涵盖全省各地的土壤图集[38].

这次土壤普查认为陇南山地的耕地土壤主要为黑朽土、黄僵土、水稻土三个土类,以黄僵土分布面积最大,其质地黏细、紧实,表层棕黄色、碳酸钙含量在1%左右,心土层粘化作用明显、碳酸钙含量在15%左右,底土层多有石灰淀积,全剖面呈中性至弱碱性,pH多在7.0以上,除高山林区及其边缘的土壤(康县、武都等县以南有微酸性土壤分布),全部为石灰性土壤,这为第二次土壤普查提供了实践经验和基础资料.此外,陇南山地一些土壤管理做法得到肯定.如武都一带的以小麦成熟季节为标准形成的山地农业土壤垂直分区法;岷县城关公社将土壤图改进为生产指挥图,“在土壤图上标出地块,每一块地上贴上一个标签,标明当年栽培的作物种类和产量指标……还配发一张卡片给负责人,标明地号、土壤种类、施肥量以及各种作业措施,要求记录执行和作物生产情况”[37,39].

这次普查侧重农民群众鉴别、利用和改良土壤的经验总结,强调耕地土壤形成的人为因素,忽视了自然成土因素,未建立公认土种及划分标准,过度突出以行政区为单元,导致包括陇南山地在内的甘肃全省土壤普查结果存在割裂和混乱,同土异名、异土同名的现象十分突出.以徽成县为例,境内成土因素、耕作方式十分相似,却有105类土壤之多[40],这在当时背景下可能对局部(公社)农业生产有一定指导作用,也向最广大的农民普及了一些土壤管理知识,但对大尺度农业区划是不利的.值得一提的是,新中国成立后不久,我国就引进了原苏联的土壤发生学理论和分类方法逐步取代美国马伯特分类法,并于1954年由中国土壤学会提出了《暂拟中国土壤分类表》及土壤调查、制图的意见,但并未在这次土壤普查中使用[41].全国第一次土壤普查期间,水稻土、灌淤土等人为土的地位得到确立,开启了结合我国实际应用土壤发生分类的新阶段;普查成果无论是县级、省级,还是国家层面的成果大都没有正式出版,多以初稿、内部资料的形式呈现,应用价值有限,从另外一个侧面也说明了第一次全国土壤普查的“运动性”,真理永远需要实践检验[37-38,40,42-43].

2.3 第二次土壤普查期间的工作

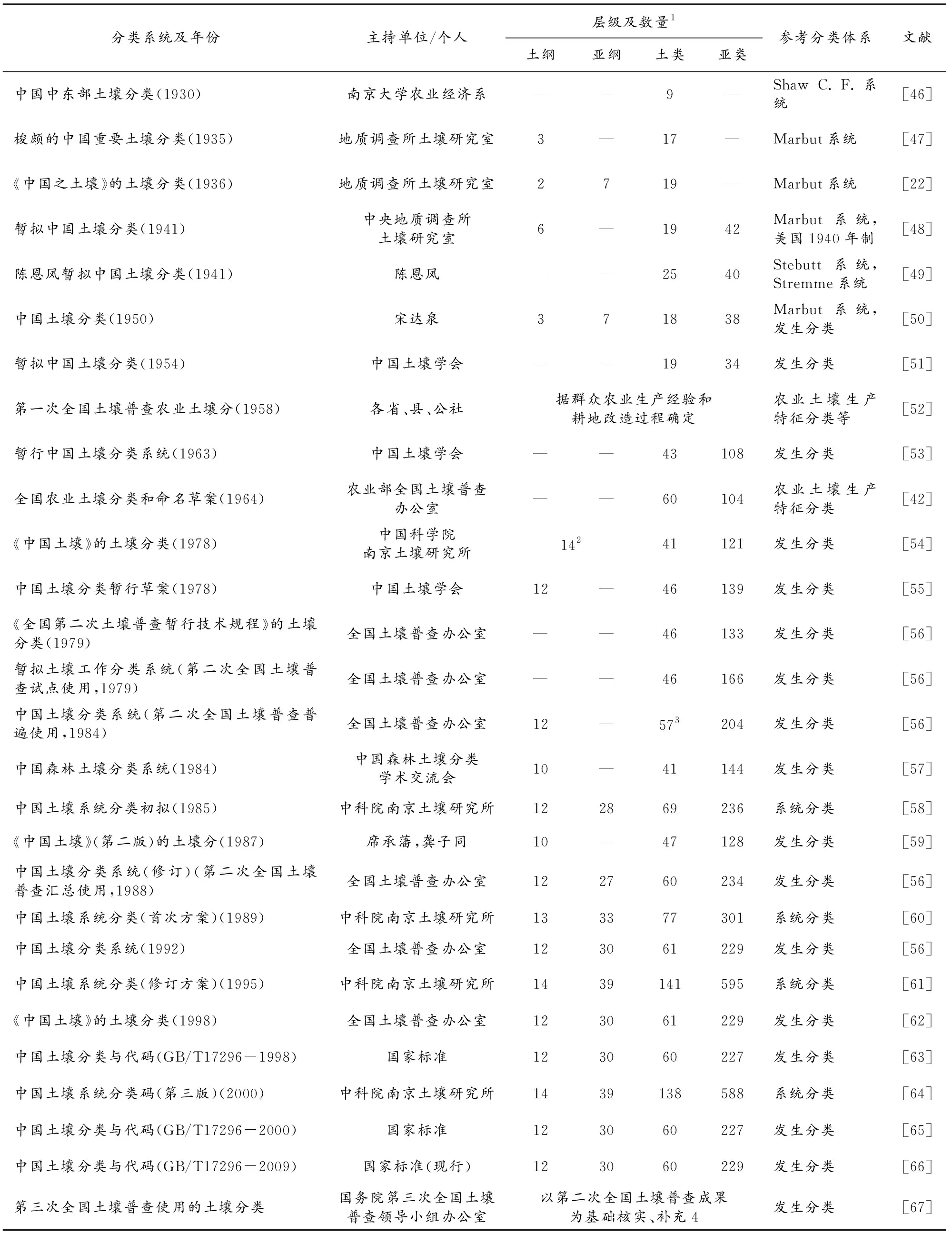

1978年3月全国科学大会召开,科学技术就是生产力的认识深入人心,大会制订的108项科研规划中的第一项就是开展全国农业自然资源调查和农业区划,将其作为实现农业现代化的先导工作[44].1979年4月全国农业自然资源调查和农业区划会议召开,会后国务院批转农业部《关于全国土壤普查工作会议报告》和《关于开展全国第二次土壤普查工作方案》,强调土壤普查是农业自然资源调查和农业区划的主要内容,要求查明全国土壤资源的类型、分布、数量和质量,推进合理开发利用土壤,为促进农林牧业生产发展和农业现代化服务[2].第二次全国土壤普查需要开展的工作十分丰富,如土壤理化性状、肥力、管理利用情况调查等.但从实际开展看,土壤分类调查仍是这次普查工作的主要内容,这与第一次全国土壤普查的土壤分类不够系统有直接关系.1978年5月中国土壤学会牵头召集全国200余名土壤学者,围绕土壤分类问题展开学术研讨,会议通过了《中国土壤分类暂行草案》(1978年),据此形成了1979年《全国第二次土壤普查暂行技术规程》的土壤分类系统[45].第二次全国土壤普是我国有史以来规模最大的土壤调查工作,新的土壤类型、种类不断被发现,至1992年10月,30个省(市、区)的土壤普查成果验收陆续结束,分类系统又历经了4次修订(见表2).

表2 1930年至今中国土壤分类系统

甘肃省第二次土壤普查从1979年试点开始,1981年全面铺开,1984—1987年基本完了县级土壤普查,1988年地区(市、州)级成果汇总完成,1990年底省级成果资料汇总基本结束,1991年通过了国家成果验收,1993年《甘肃土壤》和《甘肃土种志》正式出版,甘肃第二次土壤普查历经15年完成.这次普查自开始就特别重视土壤分类工作,除按照全国、西北大区制订的普查规程,还积极组织各方参与、结合实际编制地方土壤分类系统,如1981年底甘肃省土壤肥料学会专题讨论形成了《甘肃省土壤分类系统(草案)》供业务部门参考;1987年加强了省级调查队下沉各地开展土种调查核对的工作,甘肃的土壤分类系统前后修订7次,最终拟定了《甘肃省第二次土壤普查分类系统表》(1993年)[68-70].

第二次土壤普查期间的陇南山地土壤调查是近代以来规模最大和内容最广的一次,历时9年完成、工作量巨大.如陇南地区的9个县共开挖土壤观察点25 828个,其中典型主剖面10 098个,室内常规分析化验典型剖面3 104个,农化样6 889个,折合109 394个化验项次[71].陇南山地的普查具体由各县在其辖区内独立开展,成果也未按照地理地带汇总,但由于这次普查的分类标准基本统一,跨行政区域的成果汇总相对容易.省级层面经过对土类、亚类等各层级的修编和归纳,在保留原始调查信息的基础上,形成了较为连贯的土壤类型和分布情况的整合成果,据此整理形成了陇南山地土壤类型和分布情况图(见图2).可以看出,陇南山地土壤分布最广泛的三类土壤分别是褐土、亚高山草甸土和棕壤,占陇南山地大部的西秦岭山系以褐土为主,与我国东部季风湿润、半湿润区同属一个生物气候土壤区;甘南诸山系的亚高山草甸土占比接近40%,该地区也是我国最早研究高山土壤的区域之一(见表1).

注:根据《甘肃土壤》(甘肃省土壤普查办公室,1993)数据和甘肃土壤图(1∶500万),运用ArcGIS 10.7软件数字化形成.图2 陇南山地土壤图

2.4 其他土壤调查

为了更有计划、更大规模地开展工农业建设生产,1954年中国科学院组织编制了新中国第一个《中国自然区划草案》,其中包含马溶之等起草的《中国土壤区划草案》,草案吸收了原苏联土壤发生学和土壤地带性学说,将陇南山地土壤主要划归棕色森林土带,但并未开展大规模外业调查,主要依据已有资料编制,存在问题较多[72].1956年中国科学院决定进一步开展自然区划工作,并得到了苏联专家的实地指导,这期间不少学者在陇南山地的白龙江、西汉水流域、甘南草原等地开展了大量的土壤调查,对陇南山地土壤区划有显著推进作用,这次区划调查的主要成果《中国土壤区划图》(1∶1000万,1959年)显示陇南山地土壤分属4个土壤地带,是全国土壤地带区划最复杂的地区之一[73].

从2005年开始,农业部为了加强农田科学施肥工作,组织开展全国测土配方施肥行动,2005—2017年持续开展的耕地、园地、林地等农用地耕层土壤养分调查是全国测土配方施肥项目的重要内容之一.这次调查的野外土壤描述和采样中首次运用了全球定位系统,精确定位了近千万个0~20cm 耕层采样点(9 712 144个),点位坐标关联了土壤有机质、全氮、有效磷、速效钾、pH等指标.期间,陇南山地的70%的地区均有参与,对比第二次全国土壤普查数据有机质、全氮含量整体呈下降趋势,高等级耕地面积大幅减少;全磷、全钾、有效磷含量略有增加,整体处中等及以上水平;速效钾含量基本稳定,整体处中等水平[74-76].

甘肃省也以项目的形式独立组织开展过省域土壤调查,如甘肃省“六五”重点课题支持的甘肃省土壤微量元素普查工作.1982—1987年甘肃省农业厅土地勘测设计院与省土肥站共同组织实施了这项甘肃首个微量元素普查工作,这次普查发现陇南山地土壤有效锌含量整体高于省内其他地区,但有效硼含量普遍缺乏[77].2014—2018年依托国家科技基础性工作专项“我国土系调查与《中国土系志》”中的“甘肃省课题”,杨金玲、张甘霖及其团队开展了甘肃首个采用系统分类法的土壤调查,在陇南山地选取了20余处单个土体作为各土系的代表[12].此外,还有很多专项课题在陇南山地开展过围绕土壤肥力、重金属含量等指标的土壤调查工作[78].

3 小结

透过历史轨迹可以发现,陇南山地土壤调查的经历就是我国历次大规模土壤调查的缩影.我国不同时期的调查均取得了丰硕成果,也呈现出各自的特点:(1)早期的土壤调查应该属于基本国情调查的范畴.它由地质调查发展而来,主要开展土壤概测,以绘制中小比例尺土壤约测图为目的,从而掌握不同类型土壤分布和利用概况等,对我国近代土壤调查工作有启蒙作用;(2)第一次土壤普查工作更多包含农业技术普及运动的性质.这次新中国建立初期的大规模土壤调查,主要是为促进农业生产发展,侧重总结推广群众识土、用土、改土的经验技术;(3)第二次土壤普查主要侧重开展我国全陆域的土壤分类工作.改革开放初期,正值 “科学的春天”,这次土壤普查以科学分类为基础(包括肥力分级),通过多轮次的分类标准论证、高密度的设点和丰富的调查指标,力求更加全面、精确地区分不同种类的土壤,以期提高土壤调查的应用价值和期限;(4)其他时期土壤调查的目的比较单一.概括起来可以分为三类,分别为农业自然资源(土壤)区划调查、科学施肥为目的的表土养分状况调查、以微量元素和重金属等土壤专项指标为主的调查.

由于历史社会和科技水平等原因,各时期的调查工作均有不足:(1)早期的土壤调查既没有解决农业生产上的问题,也没有全面地发展土壤科学.这与土壤科学刚刚启蒙、工作人员稀缺(全国不足百人)、主要模仿美国土壤分类方法完成土壤约测图的单一化目标有直接关系[33-34,79];(2)第一次土壤普查期间的工作,侧重解决农业生产上的问题,缺乏科学系统的土壤普查成果,很难具有长期使用价值.尽管前苏联的土壤发生学理论和先进的工作方法此时已经全面引入我国,但由于处于特殊的时代背景中,这场全国群众性土壤普查鉴定运动,更多强调了人类生产活动对耕地土壤形成的作用;(3)第二次土壤普查期间的工作覆盖我国全陆域,极尽全国科学界的智慧,且成果丰硕、科学可靠,但历时周期过于漫长(历时16年),后期数字化工作繁重.由于恰逢改革开放初期,社会各界、尤其科技界的参与度极高,如此规模浩大、精细科学的土壤调查工作很难再被复制;(4)其他时期的土壤调查基本属于专项功能性调查,由于样点数量有限,很难获得精确度和可靠性高于全国性普查的数据.

对陇南山地的调查工作回顾显示,不同时期的土壤调查虽然特点不同、也存在不足,但所追求的目的是一致的:开展广泛的土壤调查,对土壤进行分类、制图和描述特性,准确掌握各地土壤状况,以便更好服务社会需要,这是土壤调查的朴素追求,也是推动土壤调查科学发展的动力所在.推动土壤调查科学向前发展的动力来源于新的发现、新的技术,也来源于社会需要解决的新问题.正如此,兼具科学性和社会性的现代土壤调查科学才能日新月异.

4 展望

新的时期,国家再次启动全国范围的土壤普查工作,需要解决的问题更加复杂.过去40多年,陇南山地的土壤状况发生了深刻变化,这些变化对于全省乃至全国具有共性,主要体现在:(1)化学肥料全面替代有机肥料导致土壤培肥措施变化,土壤肥力主要由有机质缓效供给转变为化肥速效供给,如20世纪70、80年代陇南山地广泛种植豆科绿肥(箭筈豌豆、毛苕子等)的土壤培肥措施基本绝迹;(2)土壤利用方式发生深刻变化,大规模的城镇化、退耕还林还草降低了耕地的占比;(3)耕作制度调整较大,例如稻田零星分布于陇南山地低海拔河谷的情形成为历史,依托现代农业设施的经济作物种植大规模兴起,农田基础建设让大量山坡荒地变为梯田.

在历次大范围土壤调查的背景中回顾陇南山地土壤调查的历史,总结反思存在的不足,结合农用地土壤发生的深刻变化,对全国正在展开的第三次全国土壤普查工作提出如下思考和建议:(1)应该坚持土壤分类标准的延续性.在第二次土壤普查中不断完善的发生分类系统应该沿用.尽管龚子同等土壤科学家基本建立了我国的土壤系统分类法(见表2),并据此以科研课题的形式开展了全国土系调查,但就表征土壤类型、土体构造等稳定性要素而言,第二次土壤普查的精度和可靠性已经超过了许多发达国家的土壤分类调查成果,将很难被超越[75,80];(2)可以适当增加普查内容.随着对土壤生态作用的认识加深,利用与保护并重成为共识,单纯从肥力出发衡量土壤质量的时代已经过去,污染物防治、生物多样性、碳氮循环等课题更加突出,土壤生物和污染状况调查十分必要;(3)土壤调查中可利用的科学技术手段更加成熟多样.如遥感技术、地理信息系统、全球导航卫星系统已经在各类自然资源调查中普及,更加适宜土壤调查的专业信息平台建设迫在眉睫;(4)对地带性特别显著的区域,应该组织跨行政区域的专门调查队,增加调查成果的一致性;(5)土壤普查作业对专业知识技能的要求较高,土壤科学技术人才队伍力量不足的问题必须引起重视.“40年过去了,参加过二普的人要么变成老人、要么逝去了,熟悉土壤的娃娃没有几个”,现年86岁、曾主要参编《陇南土壤》和《陇南土种志》的汪效琦老先生如是说.从陇南山地近百年的土壤调查历程中清晰地发现,科学、准确的土壤调查永远需要一支专业队伍支撑;(6)单纯市场化运作难以控制调查质量.广泛动员科研机构、大专院校的土壤相关专业的人员,如土壤学、地理信息技术、农业资源与环境等专业在校师生,以专业见习和实习的形式参与进来,既可以节约国家经费、又可以培养学生的专业情怀.百年前,师生志愿者踏上陇南山地开始了最初的土壤调查;新时代,众多农林院校中担当有为的青年依然可以熠熠发光.

致谢向华中农业大学朱端卫教授,西北农林科技大学张楚天副教授,甘肃成县农业技术推广中心汪效琦高级农艺师对本文的建议与校勘,在此致以诚挚谢意!

注释:

①本文嶓冢山指今天水市秦州区南部西秦岭的齐寿山.

②土壤研究室1930年7月成立,隶属农矿部地质调查所,农矿部地质调查所1937年更名为经济部地质调查所,1939年更名为经济部中央地质调查所,1953年中央地质调查所土壤研究室得到扩充,并改设为中国科学院土壤研究所,住所地仍为南京.

③据《20 世纪美国土壤学家对中国土壤地理学的贡献》(龚子同等, 2010),卜凯首次提出需要在全中国开展土壤调查,并开启了这项工作.

④据《秦岭区土壤概测路线图(1∶100万)》(侯光炯, 1934),所经过陇南山地的路线为天水县、兴隆镇、娘娘坝、李子园、高桥、峡门关、徽县、大河店、白水江.

⑤九查五定是指:查地形、查土性、查养分、查酸碱、查灌溉、查水土流失、查施肥、查产量、查面积,定产量(当年)、定肥料、定深耕、定作物、定耕作改良措施.

⑥以徽成县为例,包括今成县、徽县、两当县行政范围,除大比例尺土壤图,还包括土壤利用区划图和深耕改土图等.

⑦按照《甘肃土壤》(甘肃省农林厅,1959)中“甘肃省农业土壤分类系统表(暂拟)”,全省农业土壤共分20类、63族、302种.