上尿路尿路上皮癌术后膀胱复发的研究进展

王 城,尚攀峰,张 彪

(兰州大学第二医院泌尿外科,甘肃兰州 730000)

上尿路尿路上皮癌(upper tract urothelial carcinoma UTUC)是一种少见但恶性程度较高的疾病,包括肾盂癌和输尿管癌,在西方国家其占所有尿路上皮癌(urothelial carcinoma,UC)的5%~10%,发病率大约在2/10万,而在中国UTUC占UC约9.3%~29.9%,明显高于西方国家[1-2]。由于UC常呈多灶性起病,容易沿尿路上皮播散,因此根治性肾输尿管切除术(radical nephroureterectomy,RNU)+膀胱袖口状切除术(bladder cuff resection,BC)仍然是目前治疗UTUC的金标准,尤其是对于高风险人群。而对于低风险人群,欧洲泌尿协会指南推荐可行保留肾脏手术,且强调低风险人群需要同时满足以下条件:单发性肿瘤,肿瘤直径小于2 cm,细胞学检查和输尿管镜活检提示低级别肿瘤,计算机断层扫描尿路造影未发现肿瘤浸润生长。有22%~47%的UTUC患者在RNU术后出现膀胱内肿瘤复发(intravesical recurrence,IVR)[1]。研究表明IVR不仅会降低患者5年生存率,同时术后IVR的发生与进展增加了患者的心理焦虑和财务负担,降低了患者的生活质量[3]。因此本文就UTUC术后IVR的机制、特征、危险因素、预防措施等方面进行综述,从而来指导临床医生合理的进行危险分层、诊疗以及随访。

1 UTUC术后IVR的机制

由于上尿路以及膀胱都被覆尿路上皮,而且联系密切,目前主要有两种理论来解释IVR的机制。一是多中心理论(field change),该理论认为不同的病灶来源于不同的细胞克隆,以及不同部位的正常细胞在局部致癌因素的作用下发生染色体或者基因突变,而形成的各自独立的单克隆细胞群,在一定的条件下发展为UC。二是种植理论(seeding theory),该理论认为IVR主要是由上尿路的癌细胞通过管腔或者上皮内扩散,而植入膀胱内发展为膀胱肿瘤。两种理论的不同之处主要在于IVR与UTUC是否具有同源性,因此可利用分子生物学方法来验证两者之间的同源性关系。AUDENET等[4]利用二代测序技术分析了UTUC和原发性膀胱肿瘤(primary carcinoma of bladder,P-CB)的基因,结果显示UTUC和P-CB在常见改变基因组的发生率上有着显著差异,但在伴有IVR的UTUC个体中,IVR和UTUC始终具有相同的点突变。随后VAN DOEVEREN等[5]用二代基因测序发现73%的病例中UTUC与IVR之间具有同源性。一项系统回顾中发现94%的病例中两者具有同源性[6]。上述结果在很大程度上表明UTUC与IVR具有同源性,该情况支持种植理论。但也有部分病例表现为非同源性,因此有学者认为这些复发肿瘤主要系多中心起源。HAFNER等[7]对十年间发表的单克隆研究进行总结发现,复发肿瘤起源于同一肿瘤表现为同源性的病例大多属于晚期浸润性肿瘤,故认为种植主要与晚期浸润性肿瘤有关,而早期肿瘤与前期病变可能与多中心起源有关,其发展到晚期后只表现出肿瘤的同源性。因此这两种机制在IVR的发生中都起着重要作用。

上述回顾性研究存在研究队列和分子技术上的差异,同时UTUC发病率低,基因突变数据较少,可能使得靶向测序的阳性结果偏低。因此还需要大样本的研究进一步来明确IVR与UTUC之间的关系。

2 UTUC术后IVR的特点

2.1 复发时间特点关于IVR发生时间,各研究中心的结果存在差异,部分研究报道IVR发生高峰在术后1年内[3],但大多数研究认为80%~90%的IVR发生在UTUC术后2年内。

2.2 复发部位特点完整的膀胱黏膜可以防止肿瘤细胞的粘附,手术、尿管等因素会造成对膀胱黏膜的刺激与损伤,漂浮在尿液中的肿瘤细胞通过粘附在这些黏膜受损部位,从而增加了种植机会。因此猜想IVR主要发生在手术以及尿管刺激(如膀胱颈)部位。随后YANAGI等[8]的结果验证了该猜想是正确的。IVR发生部位的偏向性不仅间接支持种植理论,同时也指导临床医生在术后膀胱监测的部位重点。

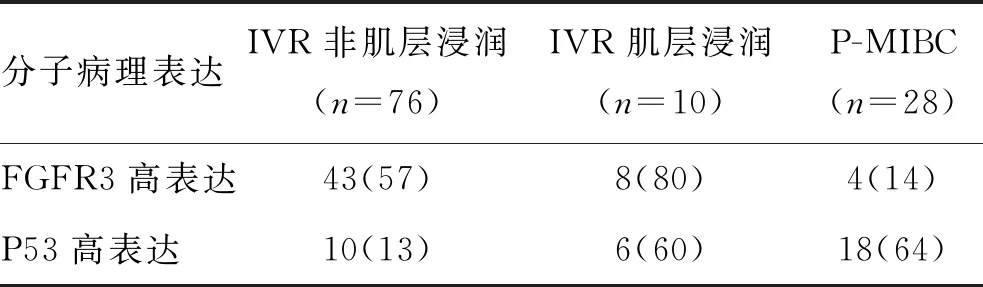

2.3 复发肿瘤的病理特点RAMAN等[9]研究了36名在UTUC术后发生IVR的患者,比较IVR肿瘤与原发UTUC病理特征。发现首发的IVR肿瘤等级与UTUC等级密切相关,而36名患者(24名浅表性和12名肌层浸润性UTUC患者)中仅有3名发展为肌层浸润性IVR,这表明两者在恶性程度上存在差异。SHIGETA等[10]比较了原发性肌层浸润性膀胱肿瘤(primary muscle-invasive bladder cancer, P-MIBC)与IVR肿瘤在成纤维细胞生长因子受体3(fibroblast growth factor receptor 3,FGFR3)和P53方面的表达差异,结果显示在FGFR3表达方面P-MIBC明显低于IVR肿瘤,而在所有的肌层浸润性标本中P53表达较高(表1)。以上结果表明IVR肿瘤与P-MIBC在病理上存在差异。

表1 IVR肿瘤与P-MIBC在FGFR3、P53表达的差异[10] 例(%)

3 UTUC术后IVR的危险因素

22%~47%的UTUC患者术后发生IVR,因此明确UTUC术后发生IVR的高风险因素,为预防IVR提供理论依据显得格外重要。欧洲泌尿协会指南指出了3类与IVR有关的危险因素:①患者因素,包括男性、肾功能不全、吸烟史以及膀胱癌病史;②肿瘤因素,包括肿瘤多发病灶、肿瘤位置、肿瘤坏死、尿脱落细胞学阳性、肿瘤T分期;③手术因素,包括手术切缘阳性、腹腔镜膀胱袖状切除、以及输尿管镜检查[1]。随后又有大量相关危险因素被陆续报道,包括术前伴有脓尿[11]、糖尿病史[12]、血管淋巴结侵袭[13]、手术中腹膜后的气肿时间(≥210 min)[8]、术前单核淋巴细胞比值[14]、肾盂造影[15]等。但受到样本量小、单中心研究、人群异质性、研究方法等因素的限制,很难从上述结果中得到强有力的证据来预测IVR。

随后研究者提出了预测模型。XYLINAS等[16]提出了两个模型(简单模型和复杂模型)来预测IVR的发生。简单模型包括年龄、性别、膀胱肿瘤史、肿瘤位置、病理阶段、原位癌和淋巴结受累情况,复杂模型中增加了外科手术和远端输尿管处理方法,在验证时两模型的准确度分别为67.8%和69.0%。而后ISHIOKA等[17]提出的模型中认为乳头状肿瘤,无淋巴血管侵袭和较高的病理T分期(≥PT2)是显著预测因素,男性可能是IVR的危险因素,这个结果与之前的研究存在差异。为此LAI等[18]研究了中国的489名UTUC患者,发现ki-67的低表达、肿瘤位置、多发肿瘤、病理T分期、手术方式以及膀胱肿瘤史与IVR有着显著关系,同时提出了两个预测模型(基础模型和全面模型),基础模型包括了肿瘤位置、多发肿瘤、病理T阶段和膀胱肿瘤史,而全面模型中加入了ki-67因素。比较了全面模型与基础模型以及XYLINAS的模型,结果发现全面模型明显优于基础模型和XYLINAS等人的模型。

尽管上述预测模型有着较好的准确性,但其仍未达到100%,且存在研究人群差异以及模型验证人群数量限制等问题。加入ki-67等免疫组化结果后预测的准确性明显提高,这为后续加入免疫组化等相关因素来提高预测准确性提供了思路。

4 UTUC术后的膀胱监测

UTUC术后IVR的发生率较高,且IVR可能会降低患者5年生存率,因此术后膀胱监测是有必要的。欧洲泌尿协会指南也建议对于UTUC患者术后进行常规膀胱监测。监测方法包括膀胱镜及其尿脱落细胞学,因还未发现IVR的早期标志物,故膀胱镜是防止漏诊的最佳办法。监测时长及频率主要取决于肿瘤的恶性程度,但指南建议对于RNU术后UTUC患者都要行术后3月内的膀胱镜检查和尿脱落细胞学检查,至少持续5年。对于行保留肾脏手术的患者,术后要完成3、6、12月内的膀胱镜检查和尿脱落细胞学检查,同时伴随输尿管镜检查,至少持续5年。部分学者提出可能需要更加密切的监测,特别是在IVR高发的术后2年内。

5 UTUC术后IVR的诊断与治疗

目前IVR诊断与治疗基本上与P-CB相似,诊断主要凭借膀胱镜、尿脱落细胞学、计算机断层扫描(computerized tomography,CT)等,但目前的辅助检查仍存在许多不足之处[19]。MIYAKE等[20]新创了一种荧光尿脱落细胞学检测装置(fluorescent voided urine cytology, FVUC)。与传统尿脱落细胞学(conventional voided urine cytology, CVUC)相比较,FVUC在初次诊断膀胱癌和监测肿瘤复发中具有优异的敏感性。这种新的诊断方式可用来初次筛查膀胱肿瘤和监测复发,可减少内镜等有创检查使用,为临床诊断研究提供了方向。

IVR的治疗同P-CB,主要包括:对于非肌层浸润性膀胱癌(non-muscle-invasive bladder cancer, NMIBC)行经尿道膀胱病损切除术,对于肌层浸润性肿瘤(muscle-invasive bladder cancer, MIBC)行根治性膀胱切除术[19,21]。但IVR与P-MICB病理上存在差异,且P-CB与IVR之间存在遗传学与表观遗传学的显著差异。基于SEER研究数据发现:与P-CB相比,IVR经常表现为低TNM分期,肿瘤体积小,但其预后更差,且手术治疗并未给IVR患者带来显著的生存获益[22]。以上结果均表明目前针对P-CB的治疗指南可能不适用于IVR,需进一步明确IVR与P-CB的差异,从而指导临床医生在以后诊疗过程中发掘出更加有效的治疗方案。

6 预防及降低术后IVR的策略

预防及降低IVR的方式目前主要包括两个方面:检查及手术等有创操作和膀胱内灌注化学药物。

6.1 输尿管镜检查为明确IVR与输尿管镜以及活检的关系,研究者比较了输尿管镜检查及活检与IVR的关系,结果显示输尿管镜活检才是IVR的显著危险因素[23]。因此国内推荐对于影像学诊断明确的患者应避免术前输尿管镜活检,诊断不明确者可使用输尿管镜活检[24]。考虑到输尿管鞘可减少输尿管镜引起的肿瘤播散,GORIN、DOUGLAWI等[25]先后报道了输尿管鞘在UTUC诊疗中的安全性以及降低IVR的有效性,且与未进行输尿管镜检查的患者相比在IVR方面无明显差异。因此,降低输尿管镜活检引起的IVR可从两方面出发:①提高影像学及尿脱落细胞学等诊断方式的准确性,从而减少输尿管镜的使用。②对于需要输尿管镜活检的患者可考虑使用输尿管鞘。

6.2 手术方式以前,开放下RNU加BC是治疗UTUC的金标准,随着腹腔镜发展,腹腔镜下的RNU变得更加普及。一项随机对照研究比较了腹腔镜下与开放下RNU之间的肿瘤学结果,发现腹腔镜下RNU(laparoscopic radical nephroureterectomy,LRNU)优于开放下的RNU(open radical nephroureterectomy, ORNU),特别是对于高级别以及局部进展的UTUC患者。随后欧洲泌尿协会指南推荐LRNU加开放下的BC为主要手术方式[26]。有学者提议LRNU加BC可作为开放手术的代替方案,因其不仅减少了手术侵入性,同时降低了术中出血量、住院时间。因患者异质性、样本量太小以及随访观察时间太短的等一系列限制,使得该提议受到争论。随后SHIGETA等[27]使用倾向性评分匹配减小患者异质性来研究p-RNU(全腹腔镜下的RNU加BC)与c-RNU(腹腔镜下的RNU加开放的BC)之间的肿瘤学结果差异。发现p-RNU与c-RNU两个组在生存率方面无明显差异,但p-RNU组存在较高的IVR发生率,怀疑可能与手术时间延长,高气腹压下肿瘤细胞容易扩散有关。而我们研究中心的结果发现p-RNU与c-RNU两者之间肿瘤学结果无明显差异。因此p-RNU是否存在高IVR发生率以及能否将其作为标准术式还需进一步研究。

欧洲泌尿协会指南推荐低分险的UTUC患者行保留肾脏手术,因其术后生存率同RNU,同时避免了RNU术后肾功能不全等并发症。输尿管消融术是保留肾脏首选的手术方式[1]。但NG CHIENG等[28]系统回顾中发现输尿管镜消融可能存在高IVR发生率,其原因可能同输尿管镜活检一样。

6.3 膀胱灌注目前预防IVR的另一主要策略是膀胱内灌注化学药物。自从报道蒽环类药物(如丝裂霉素、吡柔比星)可以预防P-CB复发,研究者猜想UTUC术后膀胱内灌注药物也能预防IVR的发生。两项前瞻性随机对照研究表明在术后单剂量灌注化疗药物来减少IVR发生是安全有效的[29-30]。同时Meta分析比较了3项随机对照研究化疗方案,发现RNU术后灌注吡柔比星比丝裂霉素更有效[31]。

关于膀胱内化学药物灌注的时间,欧洲协会推荐术后2~10 d进行膀胱灌注,如果担心膀胱外渗,可以考虑进行膀胱造影。考虑到术后灌注引起的药物外渗,膀胱造影的额外费用等问题,部分研究者提出了术前或术中进行灌注。NOENNIG等[32]比较了术中(膀胱袖状切除前)与术后膀胱内灌注丝裂霉素的效果,IVR发生率明显低于术后灌注组。另一项研究观察了术中(膀胱袖状切除和膀胱封闭之后)进行膀胱灌注的效果,发现术中灌注丝裂霉素是安全可行的,且该方式明显降低了IVR的发生率[33]。VAN DOEVEREN等[34]还研究了术前灌注丝裂霉素,结果表明术前灌注与术后灌注一样可以降低IVR。

对于单剂量还是连续灌注,以往研究报道发现在降低IVR方面无明显差异。一项随机对照研究也发现多次灌注只能延长IVR发生的时间,而在降低IVR方面与单次灌注无明显差异[35]。研究表明乳腺癌激活因子1(amplified in breast cancer 1,A1B1)和真核生物起始因子5A2(eukaryotic initiation factor 5A2,EIF5A2)高表达患者和表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor,EGFR)阴性、Ki-67低表达、术前尿脱落细胞阳性患者术后膀胱内灌注可能更有效[36-37]。但MEKAYTEN等[38]建议所有的UTUC患者术后都应该进行膀胱灌注。

总之,目前研究表明膀胱内灌注化疗药物是有效的,目前需要大量的试验数据来证明何种化疗药物以及何时灌注更安全有效,同时明确哪些目标人群需要行膀胱灌注也是很有必要的。

7 总 结

以往UTUC的诊断主要借助于输尿管镜活检,而研究结果提示活检可能增加IVR的发生,因此不建议所有的患者术前行输尿管镜活检。目前UTUC手术主要依据欧洲泌尿外科协会指南推荐的腹腔镜下肾输尿管切除加开放下的膀胱袖口切除,术者采取其他手术方式时应严格把握手术指征。UTUC术后IVR发生率高达22%~47%,尽管IVR发生的机制还有待商榷,但术后的膀胱监测是必需的,结合与IVR有关的危险因素及相应的预测模型,要求临床医生需更加关注该类患者的术后膀胱监测以及预后情况,同时提示临床医生免疫组化等病理结果是提高预测准确性的重要因素。在未明确IVR与P-CB之间遗传学、病理学等方面的差异前,IVR的治疗仍主要参考P-CB的治疗方案。随着膀胱灌注研究的进展,膀胱灌注可以预防IVR是明确的,目前大部分临床医生主要依据临床经验来决定是否术后灌注,期待随着大量研究的开展,出现更具体、更有效的灌注方案。