中国环境伦理学研究动态分析

——基于2022年的研究成果★

杨通进,李家嘉

(广西大学马克思主义学院)

我国环境伦理学研究与我国环境保护实践和社会发展主题密不可分。根据其研究的核心主题与关注焦点,我国环境伦理学研究大致经历了三个发展阶段,即环境保护阶段(20世纪80 年代中期至2007 年党的十七大召开)、生态文明建设阶段(2007 年至2022 年)和中国式现代化建设阶段(2022年党的二十大以来)。在环境保护阶段,我国环境伦理学在理论上的研究重心是引进、消化和吸收西方环境伦理学的最新研究成果,深入挖掘和阐释中西环境伦理思想资源,实践研究关注的重点则是与我国的基本国策之一“保护环境”有关的伦理问题。在生态文明建设阶段,我国环境伦理学在理论研究致力于在整合中西方环境伦理思想资源的基础上实现环境伦理学的本土化,重建环境伦理学的中国流派,实践研究关注的重心是与生态文明建设有关的环境伦理问题。2022年党的二十大以来,我国经济社会发展进入了全面建设中国式现代化的新时代,我国环境伦理学研究也进入了一个关注中国式现代化的环境伦理问题的新阶段。在这一阶段,我国环境伦理学研究前两个阶段的“环境保护视域”和“生态文明建设视域”将融入更为宏大的“中国式现代视域”之中,增强环境伦理学知识生产的自主能力,实现环境伦理学的本土化和中国化,将是这一阶段我国环境伦理学研究的核心主题。

2022年是我国环境伦理学研究从第二阶段发展到第三阶段的过渡年代。这一年,我国的环境伦理学研究在应对新冠疫情的严峻形势下稳步前行,围绕习近平生态文明思想的伦理维度、西方环境伦理学的最新进展、生态正义与环境正义、动物伦理与动物正义、人类中心主义与非人类中心主义之争等主题展开了深入的研究,为促进我国的生态文明建设、繁荣我国的伦理学研究做出了自己的贡献。

一、2022年研究概况

我国的环境伦理学(亦称“生态伦理学”;无论在中国还是西方学术界,这两个术语是等同的)研究开始于20世纪80年代中期。余谋昌先生是我国环境伦理学研究的开拓者和引领者。我国学者撰写的、题目中包含“生态伦理学”字段的论文出现于20世纪80年代中后期,如张云飞(1986)①张云飞.生态伦理学初探[J].内蒙古社会科学,1986(4):47-51.、杨通进(1988)②杨通进.要重视生态伦理学的研究[J].道德与文明,1988(3):19-20.、余谋昌(1988)③余谋昌.生态伦理学是新时代的潮流[J].哲学动态,1988(10):31-33.、叶平(1989)④叶平.生态伦理学的现状[J].东北林业大学学报,1989(S1):95-97.等。20世纪90年代前期,我国环境伦理学研究的第一批著作开始出版,如刘湘溶(1992)⑤刘湘溶.生态伦理学[M].长沙:湖南师范大学出版社,1992.、李春秋(1994)⑥李春秋,陈春花.生态伦理学[M].北京:科学出版社,1994.、叶平(1994)⑦叶平.生态伦理学[M].哈尔滨:东北林业大学出版社,1994.、余谋昌(1995)⑧余谋昌.惩罚中的觉醒:走向生态伦理学[M].广州:广东教育出版社,1995.等。

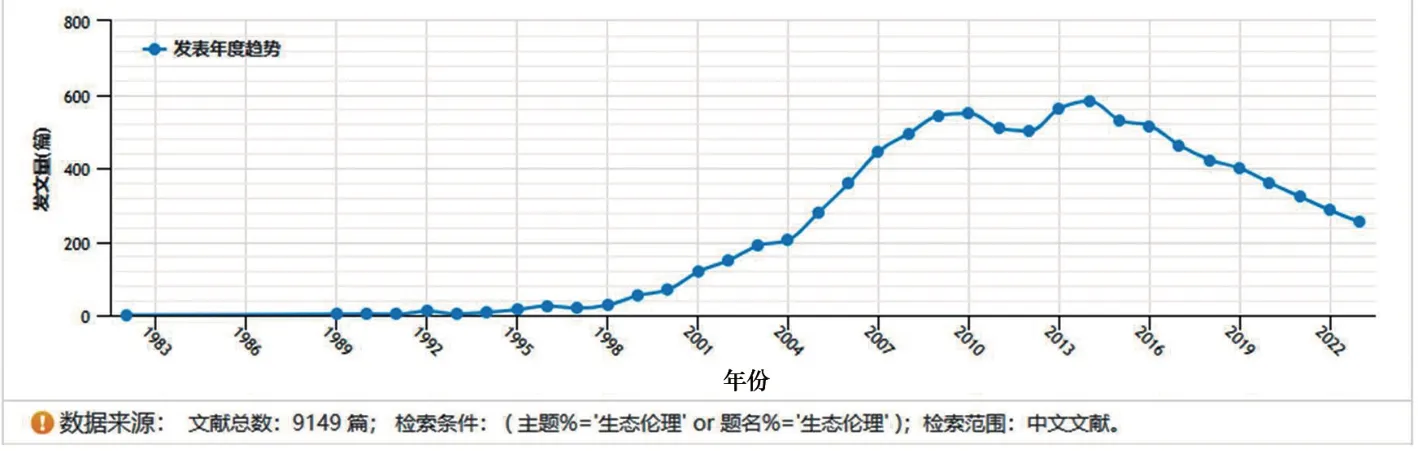

根据中国知网的数据,20世纪80年代初以来,我国中文学术期刊发表的以“环境伦理”为主题的论文(总数近万篇)逐年增加,在2014年达到高峰(约582篇),此后逐年下滑。2022年(285篇)检索到的论文数量与2005年大致持平(图1)。2021年环境伦理学研究的焦点集中于我国传统的环境伦理思想;探讨和阐释儒释道的环境伦理思想也是该年5月在北岳恒山举行的“2021年中国环境哲学环境伦理学学术年会”的重要主题之一。与2021年相比,我国2022年的环境伦理学研究较多集中于环境伦理学基础理论、西方环境伦理思想、生态(环境)正义(包括习近平生态文明思想中的正义理念)三个主题,同时,展现出关注动物正义、构思后疫情时代的环境伦理学研究动向。

图1 以“生态伦理(环境伦理)”为主题的论文发表趋势

2022年6月5日,适逢联合国人类环境会议召开、《人类环境宣言》发表50周年。为纪念人类环境保护运动史上这个具有里程碑意义的重大事件,缅怀为人类环境保护运动做出重要贡献的先贤,重温和强化全人类团结一致、共同应对全球气候变暖等严峻全球环境问题的决心和信心,中国自然辩证法研究会环境哲学专业委员会、中国伦理学会环境伦理学专业委员会、中智科学技术评价中心于6月5日联合举办了“后疫情时代的环境哲学环境伦理学暨纪念联合国人类环境会议召开50周年学术论坛”线上会议。与会代表围绕中西方环境伦理思想、新时代生态文明建设的理论和实践等主题展开了深入的交流和研讨。12月17—18日,由中国伦理学会环境伦理学专委会、中国自然辩证法研究会环境哲学专业委员会和广西自然辨证法研究会共同主办的“后疫情时代生态文明建设的哲学基础和伦理规范学术研讨会暨2022年中国环境伦理学环境哲学年会”线上-线下会议在广西大学举行。会议围绕环境哲学和环境伦理学前沿研究、生态文明和中国式现代化、传统文化和中国绿色发展研究、国外环境伦理研究动态、气候变化等主题展开了深入的学术研讨,把2022 年我国环境伦理学的研究推向高潮。

2022 年还出版了一些值得关注的环境伦理学著作。曹孟勤的《人对自然界的身份与责任》探讨了人类在面对自然时的两种不同的自我身份定位:主人与看护者。近现代人错误地把自己认定为自然的主人,造成了生态危机。人类要想摆脱生态危机,就必须从人与自然本质一体的本体论原则出发,重新把自己界定为自然的看护者,承担起看护和守卫自然的道德责任。①曹孟勤.人对自然界的身份与责任[M].北京:中国社会科学出版社,2022.王云霞的《环境正义研究》在梳理和考察“环境正义”这一概念内涵之流变的基础之上,从分配、承认、参与和能力四个维度对环境正义进行了重构,并对我国的环境正义问题进行了关照和反思;该书深化了国内学术界对于环境正义问题的研究和思考。②王云霞.环境正义研究[M].北京:中国社会科学出版社,2022.徐春的《生态文明的哲学基础》从自然观、历史观和价值观三个维度较为深入地阐述了生态文明的哲学基础。③徐春.生态文明的哲学基础[M].北京:北京大学出版社,2022.李世雁的《生态哲学基础理论》从生态本体论、哲学史、伦理学三个维度探讨和解读了生态哲学的基础理论。张贝丽的《岩佐茂环境伦理思想研究》从人与自然共生、环境正义、可持续发展等几个方面系统地梳理了日本马克思主义环境伦理学者岩佐茂的的环境伦理思想。④张贝丽.岩佐茂环境伦理思想研究[M].上海:上海人民出版社,2022.

在西方环境伦理学作品的译介方面,有三本著作值得关注。英国著名环境伦理学家阿特菲尔德为牛津通识读本撰写的《环境伦理学》简明扼要地追溯了环境伦理学的起源与发展,并结合环境保护的实践高屋建瓴地阐释了环境伦理学的关键概念和相关理论;该书的一个创新之处是专辟一章来探讨“气候变化的伦理学”,这在国外的环境伦理学导论性著作中还是首次。①阿特菲尔德.环境伦理学[M].毛兴贵,译.南京:译林出版社,2022.唐纳森和金里卡的《动物社群:政治性的动物权利论》从政治哲学的角度深化和发展了动物权利理论;该书的出版将有助于推动我国动物伦理、尤其实动物正义问题的研究。②唐纳森,金里卡.动物社群:政治性的动物权利论[M].王珀,译.桂林:广西师范大学出版社,2022.罗齐等人主编的论文集《变化世界中的生态学与伦理学之关联:价值观、哲学与行动》集中展现了西方学者从跨学科角度研究环境伦理学的学术成果。③罗齐,皮克特,帕尔默,等.变化世界中的生态学与伦理学之关联:价值观、哲学与行动[M].葛永林,丁岚,译.北京:科学出版社,2022.

二、重要主题

2022年的环境伦理学研究主要围绕以下三个重要主题展开。与生态文明建设和习近平生态文明思想有关的环境伦理问题虽然一直是近年环境伦理学研究的重要议题之一,但是,它们都可以纳入以下三个主题中来加以梳理。

(一)环境伦理学基础理论

在环境伦理学的基础理论研究方面,2022年的环境伦理学学者主要围绕人类中心主义与非人类中心主义纠结,以及中国式现代化的环境伦理意涵两个议题展开。

1.人类中心主义与非人类中心主义的纠结

1994年,余谋昌先生发表的“走出人类中心主义”一文在我国学术界引发一场关于人类中心主义的大讨论。自那以来,人类中心主义与非人类中心主义之争一直是环境伦理学争论的研究话题之一。王雨辰与周宜指出,尽管西方非人类中心主义和人类中心主义环境伦理学存在着理论分歧和争论,但是它们在理论上也存在共同点,即割裂自然观与历史观、人类和自然的辩证统一关系,因而具有抽象文化价值决定论和西方中心主义价值立场的缺陷。④王雨辰,周宜.论西方环境伦理学对我国生态文明理论研究的影响[J].伦理学研究,2022(1):70-78.马成慧主张从代际伦理和代际生态正义的角度来协调人类中心主义与非人类中心主义的矛盾,用代际意义的幸福观来引导环境伦理思考走向共时性和历时性的人类整体观。⑤马成慧.环境伦理的代际维度——“人类世”中完善环境伦理责任的可能性[J].云南社会科学,2022(1):70-77.胡斌从历史哲学的角度分析和考察了“人类中心主义”向“敬畏生命”伦理学转变的历程;生态议题中人类中心主义与非人类中心主义两种伦理学观点的对立体现的不是历史发展总体方向上的争议,而是不同人群就具体实践机制变革产生的分歧。⑥胡斌.生态议题的历史哲学阐释——以施韦泽“敬畏生命”伦理学为例[J].世界哲学,2022(4):57-67.王珈榕认为,环境伦理学要想获得进一步发展,就必须扬弃和超越传统的人类中心主义和生态中心主义价值立场,并立足于人类社会发展现实,从人与自然的两极对立转向实践领域,在现实的人与自然关系的基础上,构建相对可行的伦理关系和道德框架。⑦王珈榕.西方生态伦理学的形而上学困境及价值转向[J].道德与文明,2022(4):147-156.

2.中国式现代化的环境伦理意涵

人与自然和谐共生是中国式现代化的重要特征。从不同的角度探讨中国式现代化的环境伦理意涵,是2022年我国环境伦理学研究的热点之一。曾建平认为,中国式现代化超越了西方现代化的逻辑设定,坚持以人民为中心,实现生态正义和社会正义的辩证统一;中国式现代化强调代际和解共享,推进代内正义与代际正义的有机结合;中国式现代化突出人类和合与共,使得民主责任与全球正义相得益彰,涵盖了人与自然和谐共生、构建人类命运共同体、创造人类文明新形态等内容,彰显了“两个和解”思想的时代价值。①曾建平教授在2022年环境伦理学环境哲学年会上的主旨发言《中国式现代化对“两个和解”思想的彰显》。王国聘认为,以生命共同体为基础的人与自然和谐共生之核心价值观的确立标志着中国环境伦理学学科的主要理论建构已经相对成熟,环境伦理学的重心应当转移到实践的运用中。②王国聘教授在2022年环境伦理学环境哲学年会上的主旨发言《环境伦理核心价值观的确立与实现转向》。朱国芬和柏振平认为,人与自然既是生命共同体,又是利益共同体,还是发展共同体。③朱国芬,柏振平.人与自然和谐共生:中国式现代化的生态要义[C]//“后疫情时代生态文明建设的哲学基础与伦理规范”学术研讨会暨2022中国伦理学环境哲学年会论文集.南宁:广西大学,2022:166-172.夏承伯、姜名赫从唯物史观角度探讨了人与自然和谐共生现代化的具体内涵和终极目标:自然和谐优美,社会有序顺美,政治清廉净美。④夏承伯,姜名赫.人与自然和谐共生现代化的唯物史观阐释[C]//“后疫情时代生态文明建设的哲学基础与伦理规范”学术研讨会暨2022中国伦理学环境哲学年会论文集.南宁:广西大学,2022:173-183.李景源和余玉湖认为,人与自然和谐共生的现代化有别于资本主义的现代化之路;中国式现代化道路是人与自然的和解之路,是人与自然和谐共生的发展之路。⑤余玉湖,李景源.人与自然和谐共生的中国式现代化道路生态图景[J].当代世界与社会主义,2022(5):42-48.在王冠文和贾磊看来,要建设人与自然和谐共生的现代化,就必须坚持人与自然是生命共同体的理念,满足人民的美好生态环境需求。⑥王冠文,贾磊.人与自然和谐共生现代化的衍生逻辑、价值超越及现实指向[C]//“后疫情时代生态文明建设的哲学基础与伦理规范”学术研讨会暨2022中国伦理学环境哲学年会论文集.南宁:广西大学,2022:257-266.叶冬娜探讨了我国国家治理现代化的生态伦理意涵,认为实现人与自然之间的和谐共生是马克思主义生态伦理思想的鲜明特征,也是中国共产党人强调生态伦理思想、致力于解决人和自然之间生态伦理问题的重要实践。⑦叶冬娜.我国国家治理现代化的生态伦理探析[J].东南学术,2022(5):13-23.

(二)西方环境伦理思想研究

欧洲环境伦理学的理论体系是西方环境伦理学重要组成部分,回溯和总结欧洲环境伦理学的历史发展过程有助于深化我们对西方环境伦理学的认识和理解。杨通进指出,欧洲环境伦理学研究最显著的特征之一是思想体系的建构具有较大的包容性与开放性。在理论体系建构方面,欧洲环境伦理学贡献了许多对当代环境伦理学研究产生持续影响的理论体系与思想范式:史怀哲的敬畏生命的伦理,奈斯的深层生态学,约纳斯的责任伦理,阿特菲尔德的后果主义的生物中心主义,米蕾的弱式动物权利论,拉伍洛克的“盖娅”理论。他认为,在后疫情时代,由于人与动物在面对诸多流行病时将成为健康命运共同体,而气候变迁与人类(以及动物)的健康又紧密相关,因而,动物正义问题与气候正义问题在未来将持续成为欧洲环境伦理学研究的热点与重点问题。⑧杨通进.欧洲环境伦理学研究进展:回顾与前瞻[J].中州学刊,2022(1):106-113.

其他学者从多个角度探讨了西方的环境伦理思想及其时代价值。郇庆治在梳理生态主义发展的三个历史阶段的基础上指出,生态主义在哲学层面的重要主张是,认可自然的内在价值,倡导整体主义思维,强调尊重自然的伦理观和可持续性原则;在政治层面,生态主义格外关注和青睐基层社区,以及共同体形式的经济、政治与文化;在经济层面,生态主义不仅批判资本主义,还批判工业主义意识形态和工业文明。①郇庆治.生态主义及其对现实世界政治的影响[J].世界政治研究,2022(1):26-32.周国文和胡丹认为,“从自然到文化”与“从文化到自然”是罗尔斯顿环境伦理观的双重线索,也是罗尔斯顿建构其环境伦理学的理论骨架;罗尔斯顿正确地指出了自然与文化之间的紧密联系,但是,在谈论“是”时,他对自然创造与文化创造之间的界定具有一定的模糊性,同时,他也忽略了“是”与“应该”之间联系的历史性和具体性。②周国文,胡丹.罗尔斯顿环境伦理观的双重逻辑线索[J].中国地质大学学报(社会科学版),2022(6):12-19.贾向桐与刘琬舒探讨了彼得·温茨的环境协同论伦理思想,认为环境协同论主张人与自然、人与环境之间的协同进化和共同发展,寻求人类中心主义与非人类中心主义的重叠共识,体现了当代环境伦理学走向综合发展的趋势。③贾向桐,刘琬舒.人类中心主义与非人类中心主义的重叠共识——析彼得·温茨的环境协同论[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2022,51(1):28-36.柴艳萍和苗新雨介绍了温茨的广义环境正义理论,该理论认为,环境正义的核心关切是如何在种际、代际和代内群体之间分配环境善物(环境利益)与环境恶物(环境负担)。④柴艳萍,苗新雨.彼得·S.温茨环境正义的分配维度探析[J].云梦学刊,2022,43(2):95-101.魏犇群较为系统地梳理和阐释了英国哲学家威廉斯的物种(歧视)主义思想,认为威廉斯从“人类视角”的角度对物种主义的辩护不仅能够驳斥道德个体主义的立场,还能够回答人们对物种主义的两个常见的诘难:(1)如果基于性别或种族的歧视是错误的,那么,基于物种的歧视为什么是正确的;(2)人类的物种身份为什么会具有道德相关性。⑤魏犇群.物种主义是一种人道主义:论威廉斯对“人类偏见”的辩护[J].世界哲学,2022(2):115-124.王鹏伟和贺兰英从从生物共同体、同情和固有价值三个维度梳理了卡利科特对利奥波德的大地伦理学所进行的捍卫和阐发。⑥王鹏伟,贺兰英.论卡利科特对利奥波德大地伦理的捍卫和阐发[J].鄱阳湖学刊,2022(6):99-106.

(三)生态正义与环境正义

生态正义与环境正义问题是2022年我国环境伦理学学者最为关注的问题。学者们就这一主题发表的论文数量远远高于其他两个主题。生态(环境)正义的内涵及其实践、习近平生态文明思想中的生态(环境)正义理念、气候正义等是学者们较为关注的论题。

1.生态正义的内涵

关于生态正义与环境正义这两个概念,学界大体存在两种立场。一种立场认为,正义概念只适用于人际内部,因而,只存在用于调节人际关系、且与环境或生态有关的正义;因而,我们应当使用环境正义(而非生态正义)这个概念。另一种立场认为,生态正义概念的内涵比严格意义上的环境正义概念的内涵更为宽广,既包括适用于调节人与自然界其他存在物之关系的、非人类中心主义意义上的种际正义,也包括只适用于人际内部的、人类中心主义意义上的环境正义;因而,生态正义概念可以涵盖环境正义概念。越来越多的学者倾向于接受这种广义的生态正义概念。

汤剑波认为,生态正义概念可以很好地替代环境正义概念,其原因在于生态正义具有多元化的概念内涵:生态正义的主体包括当代人、未来的后代与非人类自然;生态正义的类型包括分配正义、承认的正义、参与的正义;生态正义的原则包括人际正义原则、代际正义原则、全球环境正义原则、人类与非人类之间的正义原则。①汤剑波.多元的生态正义[J].贵州社会科学,2022(2):39-49.刘洁从种际主体正义、人际代际正义、空间正义、实践正义和文化正义五个维度对生态正义的含义进行了解读。②刘洁.论生态正义的五个维度[J].长江大学学报(社会科学版),2022,45(6):65-70.李庆梳理和阐释了“作为一种生态政治构想的多物种正义”的核心理念及其价值关切。③李庆.作为一种生态生态政治构想的多物种正义[J].鄱阳湖学刊,2022(3):21-33.王岩认为,生态正义包括三个维度,即(跨越地域、国家、民族的)代内主体正义、(在场各代与尚未出场各代之间的)代际主体正义以及(人与自然之间的)种际正义;生态正义秉持生命共同体的基本原则,以构建人与自然和谐共生的地球家园为价值旨归,以生态系统的整体性与互动性为实践方略,是生态价值体系的核心范畴。就其理论形态而言,生态正义超越了传统人类中心主义的价值视野,昭示着人类政治实践的生态考量,为人与自然之间的整体联动与和谐共生寻找理性依据,是引领人类社会走向生态文明的价值坐标和制度准则。当代中国生态正义的愿景是践行“两山论”。④王岩.生态正义的中国意涵与逻辑进路[J].哲学研究,2022(5):5-14.黄晓云在历史唯物主义视野中对生态伦理学的生态正义话语、“环境正义运动”的生态正义话语和生态马克思主义的生态正义话语三种主要生态话语体系进行了探讨,提出了要坚持马克思主义生态理论、满足人民的美好生态需求和保护生态系统平衡等主张。⑤黄晓云.历史唯物主义视域中的生态正义话语研究[J].长江大学学报(社会科学版),2022,45(6):71-76.

2.生态(环境)正义的实践路径

王岩认为,就其实践形态而言,生态正义以实现人类社会的可持续发展为目标,以纾解人类社会共同面临的生态问题为诉求;公共权力与生态权利的均衡配置是实现当代中国生态正义的必由之路;协同推进美丽中国与绿色家园,共谋全球生态文明建设,是当代中国生态正义的题中之义。刘莉认为,生态正义是新时代共同富裕的基本遵循和必然要求;新时代共同富裕背景下生态正义的理论逻辑融合了“浅绿”、“深绿”和“红绿”的生态正义元素,实现了生态正义理论在中国情境下的创造性转化。在探寻新时代共同富裕背景下生态正义的实现路径时要坚持全面导向,以人与自然和谐共生的现代化建设维护种际生态正义;坚持全民立场,推动代内生态正义成果高质量共享;坚持渐进手段,构建动态接续的代际生态正义共同体。⑥刘莉.新时代共同富裕背景下生态正义的理论逻辑与实现路径[J].社会主义研究,2022(5):25-32.

一些学者还探讨了狭义的环境正义的实践路径。王云霞从分配、承认、参与和能力四个维度对环境正义的内涵进行了界定,并从三个角度阐释了实现环境正义的中国道路:在政府层面要优化顶层设计,加强制度建设;在企业层面要进行技术创新,积极承担起绿色环保的责任;在公众层面要塑造正义品格,倡导可持续消费,理性维护自身权益。⑦王云霞.人类环境正义建构的中国道路[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2022,51(1):37-45.戴小俊则认为,推动环境正义要坚持经济、社会和生态三效益相统一的价值理念,加强生态法制和扩大公民参与。①戴小俊.环境正义的理论诠释与践履路径[J].社会科学家,2022(10):24-31.

3.习近平生态文明思想中的生态(环境)正义理念

习近平生态文明思想蕴含着丰富的生态正义与环境正义理念;梳理和阐释这些生态(环境)正义理念一直是近年来我国环境伦理学研究的重要主题之一。王雨辰和陈麦秋认为,坚持以“生态优先”为价值导向的“和”文化价值观是习近平生态文明思想在生态价值观上的特质。从人与自然关系的维度看,“和”文化价值观要求我们必须承认,人与自然是生命共同体;从人与人关系的维度看,“和”文化价值观要求我们坚持“环境正义”的价值取向,即建立科学的生态补偿制度,合理协调人们之间的生态利益关系,保障人们的生态权益,最终建立一个人与人和谐共处的和谐社会;从不同民族国家的维度看,“和”文化价值观要求我们遵循“共同但有差别”的环境正义原则,合理协调不同民族国家的生态利益关系,共谋全球生态文明建设。②王雨辰,陈麦秋.论习近平生态文明思想对西方生态文明理论的超越与当代价值[J].社会科学战线,2022(3):9-16.张芳和董军认为,习近平生态文明思想充分体现了“以人民为中心”的环境正义价值根基和建设美丽中国与美丽世界的环境正义价值诉求。它既强调“区域生态补偿”的环境正义价值实践,又凸显了“人与自然生命共同体”的种际正义价值向度,同时还内蕴着“人类命运共同体”的国际环境正义理念。③张芳,董军.习近平生态文明思想的环境正义价值及其意义[J].河南理工大学学报(社会科学版),2023,24(2):8-14.

一些学者还探讨了习近平生态文明思想在生态(环境)正义问题上的实践意涵。刘衍峰和林开蕾认为,习近平生态文明思想立足于实现生态正义的价值目标,提出了许多有利于实现环境正义的具体措施:强调经济增长与环境保护的辩证统一;确保生态权利与责任的一致;实践并倡导构建人类命运共同体,推进国际生态正义。④刘衍峰,林开蕾.生态正义何以可能——基于习近平生态文明思想的正义视域[J].天水行政学院学报,2022,23(5):26-29.王冠文和许佳佳指出,习近平生态文明思想主张用“最严格”的制度和“最严密”的法治来保障生态正义的实现,并在国际范围内主张构建人类命运共同体以实现更广泛意义上的生态正义。⑤王冠文,许佳佳.生态文明建设的环境正义内涵、基因及现实向度[J].环境教育,2022(5):39-44.罗诗钿认为,在国际层面,习近平生态文明思想坚持普遍正义和差序正义相统一的生命共同体理念,注重从自然生产的空间正义、全球空间生产正义、城市生产空间正义等空间维度探讨其基本内涵,并指出了多重空间正义视域下解决生态正义困境的有效路径:坚持人文与技术相统一;坚持历史与现实相统一;坚持一体化与差异化相统一。⑥罗诗钿.习近平“人与自然生命共同体”的复合生态正义原则与实践路径[J].湖北行政学院学报,2022(2):5-12.

4.气候正义

近30年来,我国的气候正义研究大致经历了三个研究阶段,即聚焦碳排放权分配的研究阶段(20世纪90年代后期至2009年)、气候正义研究的提升阶段(2010—2015年)以及气候正义研究的全面深化阶段(2016年至今)。①杨通进,李玉香.近30 年国内气候正义研究的三个阶段及展望[J].南京林业大学学报(人文社会科学版),2023(2):1-15.总的来看,我国的气候正义研究取得了许多重要成果,但仍有众多尚未深入开展的领域。对现有的研究成果进行准确的梳理和评估,是进一步深化气候正义研究的必要前提。杨通进梳理了西方学术界研究气候正义问题的三个阶段及其取得的主要学术成果。在此基础上,他从宏观的角度较为全面地阐释了气候正义研究的三个焦点问题,即气候正义概念的内涵与外延、气候正义的基本原则(功利主义原则、平等主义原则、历史责任原则)以及全球气候变暖的历史责任问题。他认为,与国际学术界相比,我国的气候正义研究仍存在许多有待开垦的“处女地”(如后疫情时代的气候正义、城市气候正义、动物气候正义等),即使是那些得到研究的议题(如国内气候正义、气候正义的实现途径等),也需要进一步结合国际学术界的最新研究成果与国际气候谈判的最新动向,对其展开更为深入与更加透彻的研究。同时,气候正义是一个具有较强实践取向和全球话语特征的议题。因此,我们的气候正义研究需要进一步关注现实中的气候正义运动(尤其是国际NGOs 的气候正义运动),加强与国际学术界的对话和沟通,为全球气候正义的理论与实践贡献中国智慧与中国声音。②杨通进.气候正义研究的三个焦点问题[J].伦理学研究,2022(1):79-91.史军认为,要成功地应对气候变化,我们就必须对人类的经济系统、政治结构以及价值观念作出调整,从伦理层面对人类的政治体制、价值体系和行为方式进行反思。正义原则要求应对气候变化的成本和收益应该根据公平或其他相关伦理准则而不是效率进行分配。③史军.应对全球气候变化的多维视角[J].国家治理,2022(17):34-40.

三、研究动向

2022 年我国环境伦理学研究出现了许多值得关注的新动向,如人工智能引发的伦理问题④张祝平.人工智能引发的生态伦理问题与应对策略[J].学习论坛,2023(2):108-114.、环境哲学视域中的资本逻辑命题的缺陷⑤杨通进.环境哲学视域中的资本逻辑命题反思[J].云梦学刊,2022(1):26-39.、马克思主义的自然解放理论⑥解保军.自然解放:从“两个和解”到“还自然以宁静、和谐、美丽”——马克思主义“自然解放”理论探微[J].云梦学刊,2022(4):73-82.、哈格罗夫的太空环境伦理思想⑦林凯.哈格罗夫太空伦理思想探析[C]//“后疫情时代生态文明建设的哲学基础与伦理规范”学术研讨会暨2022中国伦理学环境哲学年会论文集.南宁:广西大学,2022:433-441.、拉图尔的盖娅伦理思想⑧唐兴华,胡翌霖.在“人类世”中重建环境伦理何以可能?——从拉图尔的盖娅思想看[J].东北大学学报(社会科学报),2022(2):7-14.等。其中,下述两个新的研究动向尤其值得我们关注。

(一)动物正义与动物伦理的政治转向

动物伦理一直是我国环境伦理学研究的重要主题之一。动物的道德地位、动物权利、动物解放、动物福利是国内学术界较为熟悉的议题,但是,能否把正义原则扩展应用于人与动物的关系问题,仍未得到国内学术界的关注和讨论。直到2022年,国内才出现了两篇论文标题中包含“动物正义”字段的论文。张会永首次较为系统地梳理了当代西方具有代表性的三种动物正义理论,即纳斯鲍姆基于能力进路的动物正义论、唐纳森和金里卡基于关系进路的动物正义论以及加纳基于利益进路的动物正义论。在张会永看来,纳斯鲍姆的动物正义论忽视了物种之间的纽带和物种之间的多样性;唐纳森和金里卡的动物正义论过分依赖于偏倚性的相互关系,这与正义的不偏不倚的要求相冲突;加纳的动物正义论综合了其他动物正义理论的优点,但是他对利益和权利关系的论述、对能力进路的改进都是笼统而缺乏实效性的。张会永认为,生命中心主义的进路包含了上述进路所缺乏的物种、生态系统和正义德性等核心概念,有利于克服它们的个体主义、人类中心主义和忽视德性正义的倾向,能够为我们发展出一种新的动物正义理论提供有益参考。①张会永.当代西方政治哲学中的三种动物正义理论[J].浙江学刊,2022(1):78-85.

新千年以来,尤其是Alasdair Cochrane的《动物与政治理论导论》(2010)出版以来,西方的动物伦理学研究发生了所谓的“政治转向”,即用政治理论的概念和理论来完善对动物伦理学的阐释,用政治和法律措施来保护动物的利益和权利。赵芙苏结合西方学术界的研究动向,探讨了动物伦理之政治转向的具体表现:强调以动物利益基础的动物权利;从关注动物的消极权利转向关注动物的积极权利。赵芙苏认为,动物权利话语向动物政治话语的转向,大多诉诸某种与动物相容的正义体系的探索;它们建立在批判、甚至彻底否认传统动物权利论的基础之上,但这一否认似乎并不成功,因为,动物的积极权利的保护或动物公民权的建立,都需要动物权利这一道德基础。动物权利的政治转向具有更多的实践性价值,使得动物权利更多地走向政策制定、立法等更为广泛和有效的实践层面;当动物权利涉及公民社会以及立法时,动物伦理的重要交锋点就转向了动物政治。②赵芙苏.动物正义:动物权利研究的政治转向[J].自然辩证法通讯,2022,44(5):27-33.

从马克思主义的角度来探讨动物伦理问题,也是动物伦理之政治转向的一个重要标志。蔡华杰与王越从历史唯物主义的立场对动物解放论问题予以分析和阐释。他们认为,与基督教教义中明确的人类中心主义倾向以及阿甘本的主观过程视角不同,马克思以历史唯物主义方式书写了人与动物的“统一中的差异”。通过对不同社会生产方式下人与动物关系的历史性变迁的解读,马克思揭示了动物在资本主义生产方式下作为固定资本或者流动资本所起到的资本增殖作用以及由此导致的生存状态。只有在社会主义生产方式的根本前提下(即坚持野生动物的公有属性,并以满足人民对优质生态产品需要作为生产的目的),才能实现动物的彻底解放。③蔡华杰,王越.“动物解放”的历史唯物主义解析[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2022,75(4):49-59.黄雯怡在生命共同体的视域下探讨动物伦理相关理论的建构。她认为,在人与动物的关系问题上,马克思主义既承认人的需求的适当优先性,又兼顾保护动物及其栖息环境,维护人和动物的共同利益,促进人与自然和谐共生。构建生命共同体视域下的动物伦理要坚持以马克思主义自然观为指导。④黄雯怡.生命共同体视域下动物伦理理论的构建[J].江苏社会科学,2022(4):51-61,242.

2022 年我国动物伦理研究还出现了其他一些值得关注的动向。2020 年,李剑曾从弱式动物权利论的角度为动物拥有权利的观点进行辩护。①李剑.动物为何拥有权利?兼容强、弱两种动物权利论[J].哲学动态,2020(11):102-110.李仁杰不同意李剑的观点。在他看来,弱式动物权利论很难成为一种内部融贯的理论,因为,它未能充分地论证动物为何拥有道德权利,同时,它也没能很好地说明为何动物的道德权利低于人类。因此,他主张从动物美德伦理论的角度来为动物保护提供辩护,因为,动物美德论更重视道德心理学;同时,借助“距离相对主义”和“人类物种身份”的思想,动物美德论能够回应它所可能面临的道德相对主义和人类中心主义批评。②李仁杰.动物权利论的疑难与美德伦理学的启发——兼与李剑研究员商榷[J].哲学动态,2022(12):104-113.孙亚君赞成雷根的强式动物权利论,但是,他认为,应当在实践中区分动物权利论所蕴含的义务的优先级别:即对动物的“不伤害”义务优先于对动物的“仁慈”义务,而对动物的仁慈义务又优先于增加动物之“善”(裨益)的义务。③孙亚君.论“动物权利”之道德实践的优先级[J].自然辩证法通讯,2022,44(1):93-102.尹洁对推进动物伦理的可能性进行了反思,强调了厘清动物道德地位概念谱系的重要性。她认为一种立足于更广阔视角的动物伦理,可以在“关系性”和“扩展道德地位”的伦理框架下得到呈现。④尹洁.当代动物伦理中“道德地位”的意义与限度[J].哲学分析,2022,13(6):29-38,190.

(二)后疫情时代的环境伦理学

2022年,席卷全球的新冠疫情虽然没有完全消失的迹象,但是,许多人都看到了人类走出新冠疫情的希望。于是,如何建构和发展后疫情时代的环境伦理学进入了一些学者的思考视野。包庆德和孙畅晗认为,在新冠疫情时代,我们需要站在生态整体主义的高度,基于功利主义与土地伦理的学理基点,有序推进人类整体利益的自觉觉醒,有机推进自然内在价值的积极改善,有效推进生态环境伦理的深度完善。⑤孙畅晗,包庆德.新冠肺炎疫情:生态整体主义哲学深度反思[J].南京林业大学学报(人文社会科学版),2021(5):32-43.张云飞从四个维度描绘了后疫情时代的环境伦理学的基本轮廓:在本体论层面,承认人与自然是生命共同体,承认生态价值;在方法论层面,倡导山水林田湖草沙冰是生命共同体,运用综合创新的方式整合思想资源;在价值观层面,保证人民群众生态健康和环境健康;在发展观层面,建设人与自然和谐共生的现代化,实现人道主义和自然主义的统一。⑥张云飞教授在2022年环境伦理学环境哲学年会上的主旨发言《面相后疫情时代的生态伦理抉择:生态和谐论生态伦理学何以可能?》。叶平和迟学芳认为,后疫情时代的环境伦理学要建立在宇宙生命论的基础上。他对后疫情时代生命宇宙论的生态文明观产生的历史过程进行了梳理和概括,进而从生命与发展的时代观、生命宇宙论的整体观、可持续的生态历史观、科学知识“三一论”的生态文明观以及文明先行的社会支撑观五方面概括了后疫情时代的生命宇宙论的生态文明观特征。⑦叶平,迟学芳.后疫情时代的生命宇宙论的生态文明观[C]//“后疫情时代生态文明建设的哲学基础与伦理规范”学术研讨会暨2022中国伦理学环境哲学年会论文集.南宁:广西大学,2022:1-10.陶火生认为,后疫情时代的环境伦理学需要建立在生态生命观与生命共同体理念的基础之上。生命共同体理念蕴含着重要的生命二重性意识,即实体性的生命本质观和关系性的生命间性观。生命是客观存在的,有生命的物体命脉相连,构成了地球的生命世界,是自然界充满生机和活力的标志;这要求人类尊重和善待一切生命。生命间性主要是指人与非人生命之间的生态关系及其属性,这要求人类遵循自然客观性、生态整体性、平等交互性、主体责任性为主要内容的生命关系。①陶火生.实现人与非人生物和谐共生需要把握生命二重性[C]//“后疫情时代生态文明建设的哲学基础与伦理规范”学术研讨会暨2022中国伦理学环境哲学年会论文集.南宁:广西大学,2022:50-59.李钰认为,在后疫情时代,人类应该不断加强对共同体生态观的了解与认同,在处理人与自然、经济社会与生态环境等复杂关系的过程中,运用系统思维、辩证思维,理清人类社会与自然环境相适共生的逻辑前提,从而确定自身与其他物种共同发展的实践走向。②李钰.后疫情时代下人类生态伦理观的反思与发展[J].中国政法大学学报,2022(4):21-28.

四、结语

回望2022 年我国的环境伦理学研究,理论的探索在新冠疫情、动物虐待、气候破坏等现实环境问题的催逼下勇敢前行。基于现实的关照和理论的完善,学界同仁一方面继续关注环境伦理学的基础理论问题,铸牢环境伦理学的理论根基;另一面,结合中国的具体实情,努力探索中国式现代化的生态维度与环境伦理意蕴,致力于为推进新时代条件下人与自然的和谐共生、人与自然生命共同体的构建提供必要的伦理基础和道德支撑。

- 南京林业大学学报(人文社会科学版)的其它文章

- 环境哲学为什么需要新实在论?*

- 中国环境哲学的研究图景及未来展望*

- 新中国成立以来劳模精神内涵变迁及其当代启示*