高为杰萨克斯四重奏《暮春》的音高组织手法①

翟雨虹(武汉音乐学院,湖北 武汉 430060)

调性解体后,音高思维与组织技法进入了个性写作时期。20世纪部分作曲家既想要摆脱大小调体系的制约,又想要寻找依然囿于某种特定的音高范围,而音高之间是否有“主从”关系或“级差”关系是可以由自己所掌控的,“音列”思维与技术便应运而生。[1]

音列这一音高组织手法不仅受到西方作曲家的喜爱,还对中国作曲家产生了影响。自20世纪80年代以来,有一部分中国作曲家以“音列”作为音高组织手法进行创作,大部分中国作曲家将中国本土的音乐元素与西方的“音列思维”相融合,形成了具有中国本土特色的一种音高组织思维与手法。

在众多各样的音列中,有一类音列已有一部分研究与创作,但仍然较为新颖,名为非八度周期循环音列,它因不在八度形成循环而得名。现有研究着重于对音列的构成方式、音列的周期特征、音列的某些运用特点等方面进行分析。②除了高为杰本人在《〈路〉的非八度周期音阶》一文中针对作品《路》所使用的非八度周期音阶进行分析说明外,蒋律《“非八度周期循环音阶”创作理论在当代音乐中的应用实践——以高为杰〈路〉为例》也对作品《路》所使用的音列进行剖析。卢璐《在传统与现代之间踱步—高为杰的非八度循环周期人工音阶理论》一文专门对该音阶进行研究,次年其博士学位论文《高为杰现代音阶创作技法研究》的第二章对该音阶的理论进行了更深入的研究。而如有无主音、音列中音高的音区是否固定、音列的周期及其引申音程的体现、音列与整体结构布局之间的关系等并未有详细分析。

周期的音程选择、周期可循环次数的特征,对创作者如何选择循环周期的度数以及如何合理地选择乐器的编制、选择合适的音列方面非常重要。本文选取研究较少且手法较为复杂与典型的作品《暮春》③目前对于《暮春》的研究见于卢璐的博士学位论文《高为杰现代音乐创作技法研究》,对该作品的创作背景、音列构成方法、基本运用方式进行分析。田刚的《“非八度周期人工音阶”探析——以高为杰〈韶II〉〈路〉〈暮春〉〈雨思〉为例》对作品的某些运用特点进行说明。本文中的谱例来自于高为杰.暮春[J].音乐创作,2002(4):96-105。由于谱例清晰度不高,文章所选取的谱例为笔者按照该谱进行打谱。进行分析,以了解该类音列的设计方式以及其在运用中所体现出的若干重要特征。

一、《暮春》概况与音列的基本特征

萨克斯四重奏《暮春》于2000年受荷兰LOOS室内乐团委约创作,同年11月首演于荷兰海牙。乐曲灵感来自于李清照的词《如梦令》。词中描绘了春夏交替时多雨大风、百花凋残的暮春景象。为了表现“雨疏风骤”的场景以及紧张、激烈、忧愁的情绪,作曲家设计了一条半音关系丰富的音列,使其含有较多的音高与较为复杂的音高关系。

《暮春》所使用的音列以大七度(半音数11)为周期,每个周期含有十个音高,以半音数211111211排列。除了两个全音关系,其余音高都是半音关系。周期内的音高由相距小二度的宫系统五声综合而成。因而,每个周期内均为小二度关系的两个宫系统五声结合而成的十声音列。

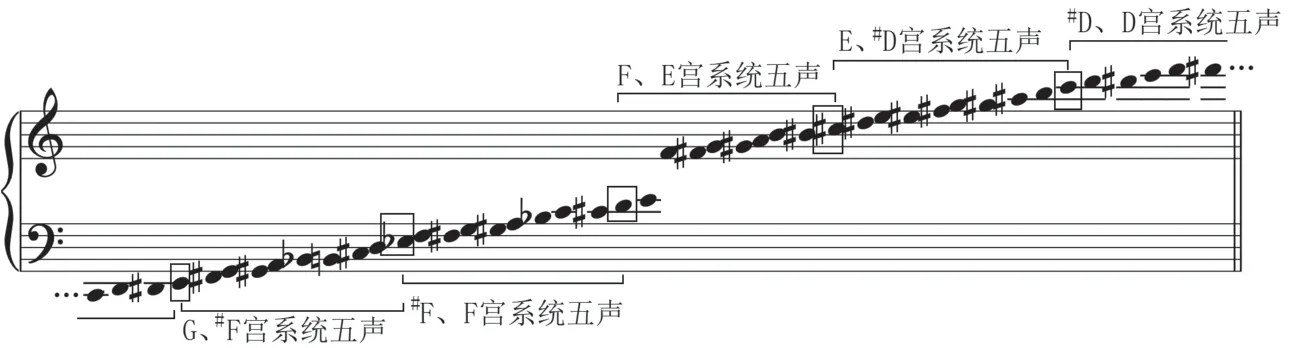

谱例1.《暮春》所使用的音列

谱例2.《暮春》第22小节

以大七度为周期的音列共有12个周期,跨11个八度,但由于受到乐器音域的限制,作品中使用了6个周期的音高(4个完整、2个不完整),虽然使用6个周期,但音高跨度较广,几乎涵盖了常用的音区。谱例1中,方框标注为音列各个周期的起始音。

整体来看,在周期中宫系统的关系上存在若干特征,现截取部分周期音高来具体说明。

首先,由于音列以大七度为一个周期,因而相邻周期中相同位置的宫系统五声互为上大七度(下小二度)关系。

其次,当十声音列中某一宫系统五声继续首尾相接、不间断地进入下一宫系统五声时,前一个周期的第一个宫系统五声与下一个周期的第二个宫系统五声相连,前一个周期的第二个宫系统五声则与下一个周期的第一个宫系统五声相连,以此类推。得出,所连接的宫系统五声的关系为同度或大二度关系。

作品对该音列进行了一次移位,移位音列为基础音列的上纯四度或下减五度,比如,周期E-♭e上纯四度为周期A-#g,周期♭e-d1下减五度同样为周期A-#g。

二、音列在作品运用中的若干特征

整部作品的音高均受到了音列的控制,并体现出了若干基本特征。其中有三个特征最为明显,分别为:所有音高均固定音区使用、周期度数在作品中的重要体现、作品无主音无调性。

(一)所有音高均固定音区使用

音列中的音高均以固定的位置运用在作品中,这是非八度周期音列的明显特征。音高的音区固定,才能保持音列特定的音程特征与特有的风格特征,音列在设计中的某些特点才能得以在作品中体现。因而,作曲家选择音列中特定的截断就选择了这个截断的音高与音高关系,它们在所截取的音区是独有的。

比如在谱例2的片段中,作曲家截取了音列中约一个周期的音列的音高。谱例2取自音列中c2-c3范围内的音高,小二度关系的♭E宫系统五声与E宫系统五声结合成十声音列。在作品中,音列中的音高完全按照固定的位置使用。作曲家将音列中两个宫系统五声分离开来,两宫系统的音高以不完整的音(一或二或三或四音)为一组穿插排列,每一组音高数量不定、顺序不定、规则不定。作品的三件乐器中,方框标出的音属于♭E宫系统五声,未标出的音属于E宫系统五声。两条五声音列的音高均被分为若干组,每组所取音高均在五声音列范围内自由选择。在整条音列中,♭E宫系统五声与E宫系统五声的结合是该周期内独有的。在音列的其他音区,并不存在完全相同的音高关系。

(二)周期度数(大七度及其引申音程)在作品中的重要体现

1.大七度音程的旋律进行与纵向叠置

由于音列以大七度为周期,因而,大七度是音列中最重要的音程之一。作品的部分片段使用大七度音程的横向进行,音程中的音高可以为一个周期的首尾音,也可以分属于两个周期。

谱例3中使用了三个大七度音程,分别是#c2与c3、g1与#f2、#g1与g2,其中,#c2与c3为周期的首尾音,另外两个音程分属两个周期。在纵向叠置时,大七度仍然是最重要的音程。

谱例4中,大七度控制着纵向音高的结合,音高由低到高以大七度纵向排列。如第26小节中,由低到高以音高E、♭e、d1、#c2、c3构成四个大七度音程。

2.以大七度作为卡农手法的模仿音程

多声部对位化思维在作品中主要体现在卡农手法的运用中。在非八度周期循环音列中,严格的卡农手法受到诸多限制。首先,卡农的模仿音程受到限制。由于音列以非八度为周期,且音高的音区固定,因而想要进行严格卡农,必然要以周期的音程度数(包括相邻与相隔周期的度数,大七度、大十三度、大十九度……)进行卡农。其次,卡农模仿的方向受到限制。固定的音高位置使得每个周期的音高具有唯一性,因而进行不同方向的卡农所得的音高不同。再次,卡农的次数受到限制。与八度周期循环音列可以在24个大小调上进行卡农不同,非八度周期循环音列卡农的次数与周期数量紧密相关。若非八度周期循环音列中有m个周期,那么,就能够进行严格卡农“m-1”次,因而,该作品以大七度为周期,共12个周期,那么就能够进行11次严格卡农。

谱例3.《暮春》第26—29小节

谱例4.《暮春》第26—28小节

严格的卡农手法在非八度周期循环音列中比较重要。非八度周期循环音列中,不同声部间以周期的音程(大七度、大十三度、大十九度……)进行严格卡农,实际就是不同周期相同位置音高的同时展现,八度周期循环音列每个周期音高相同则不具有该特征。

由于《暮春》共使用了6个周期的音高(4个完整,2个不完整),因而音高仅能够以(上、下)大七度及其他音区的周期(上、下大十三度等)进行5次严格卡农。

在作品的第2小节,4件乐器两两间形成严格卡农。第一对卡农中,高音萨克斯声部为起句,音高上行,次中音萨克斯声部为应句,次中音萨克斯以低大七度为模仿空间、六连音节奏的4个十六分音符为模仿时间对高音萨克斯进行模仿。第二对卡农中,中音萨克斯为起句,音高下行,低音萨克斯同样以低大七度为模仿空间、六连音节奏的4个十六分音符为模仿时间对中音萨克斯进行模仿。最终,两个周期中相同位置的音程进行构成卡农,起句声部与模仿声部间的音高关系与音程关系完全相同。

3.大七度的引申音程的运用

作曲家在作品的重要位置强调了大七度音程,这也是大部分文献中所强调的。除了大七度音程以外,还有两个由大七度引申出的音程也非常重要:一为将大七度一分为二的音程。由于大七度没有办法进行等分(微分音除外),因而作曲家选取了最接近等分的三全音音程和纯四度音程。二为小二度音程。大七度在一个八度内的转位小二度音程也得到了强调。

(1)三全音音程与纯四度音程

将大七度尽量等分则得到三全音音程与纯四度音程(谱例4)。第26小节中音萨克斯声部d1音之前出现了g1音,第27小节d1音前出现了#g1音,它们分别为d1上方的纯四度与三全音(顺序不同),g1音与#g1音分别将两个大七度音程一分为二。该特征在第28小节表现得更加明显。第28小节从次中音萨克斯开始由下到上形成了三全音与纯四度的交替排列。这样,大七度音程便被分成了纯四度与三全音音程。

因而,作品中除了突出音列的周期大七度音程以外,还将大七度分为纯四度与三全音音程,进一步通过中间音对该音程进行支撑,类似于大小调中属音与主音的关系。

(2)小二度音程

小二度音程在作品的首尾处得到了强调。笔者以为,小二度音程的使用可以从两方面进行解释。首先,小二度音程为大七度的转位音程,与大七度音程关系紧密。其次,小二度可以理解为不同周期的音高在同一周期的映射。这样,小二度不仅仅是简单的大七度转位音程的含义,还和周期的含义紧密相连。

谱例5.《暮春》第1—2小节

上文分析了高音萨克斯与次中音萨克斯之间、中音萨克斯与低音萨克斯间形成了严格的卡农。而高音萨克斯与中音萨克斯之间、次中音萨克斯与低音萨克斯之间同样构成了小二度关系不严格倒影卡农(谱例5)。小二度使得不同周期的音高在同一周期得到映射。比如,中音萨克斯第二小节的开始音为c2音,在音列中其下一个周期的音为b2,它们分属不同周期,而该音低一个八度的音b1音(高音萨克斯第二小节第一个音)与c2音形成相邻音小二度关系,b1音映射了下一个周期的b2音。

在作品结束时,小二度音程的使用同样重要。作品以较低音区的音高结束,四个声部截取了从C到♭d1的音高。结束处的音高关系为作品中重要音高关系的综合。除了大七度、纯四度、减五度音程外,还有两个小二度音程(第82小节高音萨克斯与中音萨克斯构成的a-♭b、中音萨克斯与次中音萨克斯构成的为f-#f)。小二度音程呼应了作品第2小节以小二度关系作为倒影卡农的起始音。小二度为大七度的转位,也是不同周期的音高在同一周期的映射(a-♭b呼应了♭B-a,f-#f呼应了#F-f)。因此,作品的结束处的纵向音高结合完全基于音列特征构成了大七度、纯四度、减五度、小二度的叠置。

(三)作品无主音、无调性

音列中各音无主从与级差关系是音列的重要思维特征之一,而音列在使用过程中,主音设立与否,取决于作曲家在创作中的自主控制。这种“主音”不等同于通常调性音乐的“主音”,其并非通过功能和声或音级来确立,而是基于音列本身的特征音程,进行多次强调,或出现在重要结构部位等方式来明确。

《暮春》的音列在设计上体现出了宫系统的结合,尽管作曲家在设计时重视宫系统五声,但在运用时却未突出任何一音作为宫系统五声的主音,也没有着重去突出宫系统五声的传统音响,这是这部作品的特征。

1.完全按照音列中的音高顺序排列

当作曲家截取音列的片段,并按照音高顺序排列时,通常模仿了风雨声。13—14小节中,直接截取音列的音高,并以下行排列。四个声部分别以不同的音高为起始音,经过不完整的三个或四个周期。

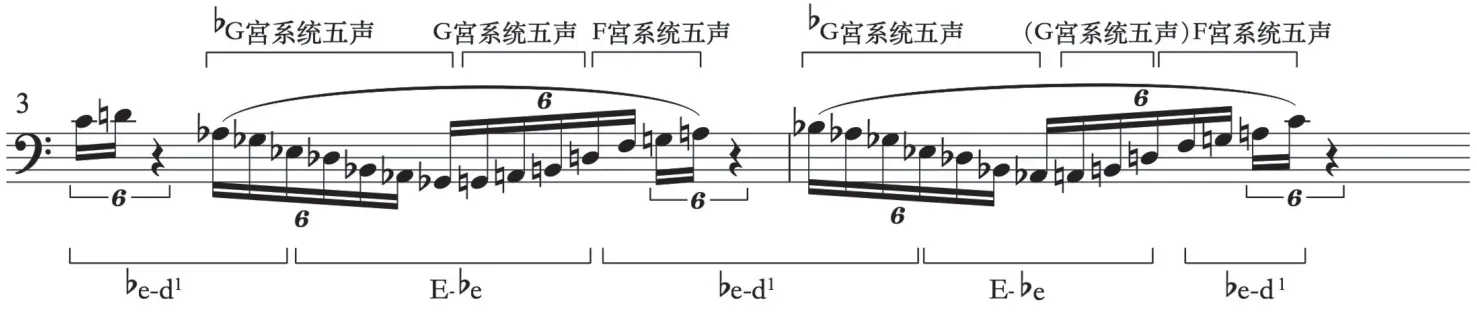

2.分离出不同的宫系统五声进行交替

作曲家截取音列的片段,但并不以本身的形态运用于作品中,而是打乱顺序,按照一定的规则来排列。其中一种形态最为突出:以相隔一音取一音的进行为主,相邻音的进行为辅,从而形成不同宫系统五声的转换。这种形态源于音列的设计特征。横向上,作曲家并不将宫系统五声局限在某一周期,而是跨周期自由地上下延伸。宫系统五声并非传统的用法,不强调某音,各音处于平等地位。

作品充分体现了音列以相距小二度的宫系统五声结合而成这一特征。作曲家先截取一个音列的片段,然后选定某音起始音,先以同一方向(由低到高或由高到低)相隔一音取一音得宫系统五声,再反向小二度后继续向同方向隔一音取一音得另一宫系统五声,从而形成互为小二度关系宫系统五声的前后对比。但作曲家并不局限于两个宫系统的对比,从所取音高的数量上来看,作曲家常以同方向取5个到7个音。如前所述,当隔一音取一音连续排列时,宫系统五声间为同度或大二度关系。因此,横向上既会同向构成同度或大二度宫系统关系,又会反向形成小二度宫系统关系。所使用的宫系统五声的音高完整或不完整。

作品第3—4小节的音高以两个周期♭e-d1以及E-♭e交替的形态出现。作曲家跨周期截取了音列中♭G音到d1音这一段音高。这段音高于第3小节第二拍以♭a音为首音以相隔一音取一音的方式下行排列。音高下行进行到♭G音后,改变方向半音上行到G音,随后继续上行隔一音取一音进行到a音。五度音列的关系上看,由于相隔一音取一音连续排列时宫系统五声的关系为同度或下行大二度关系,因而,第三小节由♭a下行到♭G,音高均建立在♭G宫系统五声上,随后上行,由G宫系统五声进行到F宫系统五声,为下行大二度关系。因此,第三小节的第2—4拍形成了♭G宫系统五声到G宫系统五声再到F宫系统五声的转换。第四小节与第三小节音高的构成方式一致。因此,作品中虽然在音列中分离出若干宫系统五声,但并不强调某一音高,而是通过相隔一音与相邻音结合的形式形成若干宫系统五声交替来追求调式色彩的转换,从而在色彩快速转换中表现风雨飘摇的情景。

谱例6.《暮春》第3—4小节

3.在作品结束时未突出某音为主音

作品结束处是确立主音与调性的关键位置。因而需要通过结束处音高的陈述来确定作品有无主音。上文已分析,作品在结束时的和弦由低音C音往上叠置大七度为主的音程得来。纵向看来,四个声部的音高均为长音,并未特意突出某个音。低声部横向来看,低音萨克斯在终止处暗含了G-C的下纯五度进行,虽然作曲家并未强调G音(时值短、位置弱),但在一定程度上仍然体现出了属音到主音的传统功能进行的特征。笔者认为,该处具有传统特征的低音进行仅仅是为了支撑结束音C,同时呼应了作品一开始纵向上的纯五度音程叠置。综合来看,由于整部作品并未对C音或其他音高进行强调,因而C音并不真正具有主音意义,作品整体上还是无调性的。

三、音列与作品整体结构布局的关系

音列的布局与作品的发展过程相对应,它与作品的整体结构紧密相关。

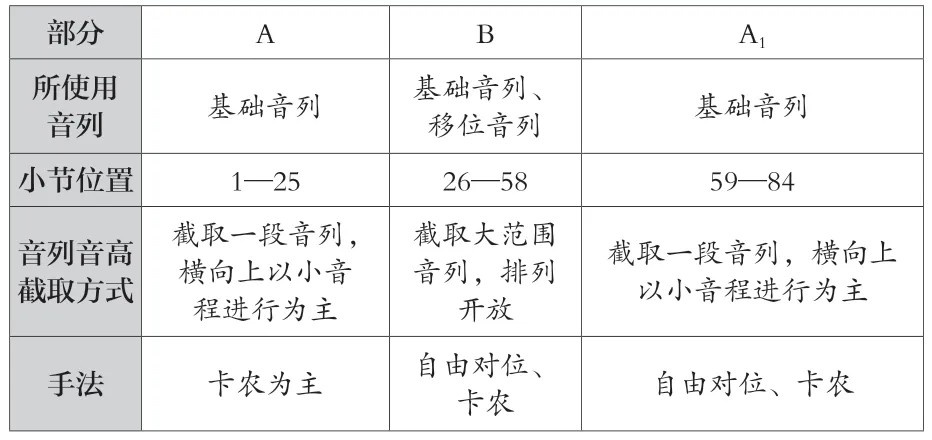

《暮春》的曲式结构为再现的三部性结构,分为A、B、A1三个部分,作品使用了基础音列和移位音列。在作品的运用中,基础音列主要运用在首尾两段,中段则由基础音列转换到移位音列形成对比。曲式结构如表1:与传统的再现三部性结构不同,作品的再现性并非体现在对相同音高的再现,而体现在所使用的音列的再现,以及音列中音高的运用方式和作品速度的再现。

表1.《暮春》的曲式结构

表2.使用非八度周期循环音列创作的作品汇总

首先,A部分的整体特征为:横向上节奏紧密、音高距离较近,速度为一分钟80拍,以卡农手法为主,大七度音程主要作为卡农手法的模仿音程。A部分以卡农开始,四件乐器所构成的音区范围广,几乎涵盖了音列的绝大部分音高范围。第一小节四个声部高音与次中音萨克斯、中音与低音萨克斯构成了两对大七度音程,为将大七度为作品最重要的音程关系定下了基调(谱例5)。同时,高音与中音萨克斯之间、次中音与低音萨克斯之间还构成了两个纯五度音程,与作品的结束处首尾呼应。

B部分音高间音区拉开、排列开放、节奏拉宽、声部间的对位更加自由,并且速度加快,情绪逐渐激动(谱例4)。该部分一开始便在纵向与横向上由低到高构成了E、♭e、d1、#c2、c3五个音,它们之间构成了四个大七度音程,因而,大七度的运用更加直白,并以三全音与纯四度音程将大七度一分为二。同时,在排列上体现出了上密下疏的原则,即最低的大七度音程不进行分割,而分割中、高音区的大七度音程。

随后,作品进一步对纵向大七度的叠置进行陈述,并在42小节以共同音过渡的方式由基础音列转入移位音列。在该小节,高音萨克斯、中音萨克斯、低音萨克斯声部中出现了仅属于移位音列的音高,标志着音列进入了移位音列。在各标志音高之前均为两条音列的共同音,音列的转换为以共同音过渡的方式。在38—55小节,这一部分均以长线条的大七度叠置建立,并逐渐将作品推向高潮。

B段结束后进入再现段,音列也同时回归,进入了基础音列,其方式为共同音过渡。

A1段与A段并不相同,尽管如此,仍可以判断其为再现段。原因如下:首先,音列回归,重新使用基础音列,且速度回归。其次,在音列的运用上,回到横向上音程距离近、跨度小的用法。同时,再现段具有一定的综合性,B段中以大七度叠置的手法在再现段同样使用。经过一段纵向上构成大七度部分后,乐曲的结束处对开始部分进行了重复。

第78小节与作品第2小节几乎完全相同,唯一不同的是第78小节每个声部的开头比第2小节多一个音。在81—84小节,音区逐渐拉低,作品以较低音区的音高结束,形成了重要音高关系的综合。尽管最低音是C,低音萨克斯在终止处构成了G-C的下纯五度进行,呼应了作品一开始纵向上的纯五度音程叠置。由于整部作品并未对C音或其他音高进行强调,因而C音并不真正具有主音意义,作品整体上为无调性。

四、非八度周期循环音列在理论研究上的补充

国内对“非八度周期循环音列”的理论研究,最为成体系的当属对作曲家高为杰“非八度周期循环人工音阶”的研究。现有研究主要包含非八度周期循环音列的名称来源、音列的设计方法、音列周期的音程度数特征等方面,而“非八度周期循环音列”的周期的音程选择、周期的可循环次数等方面的特征,对创作者如何选择周期的度数,以及如何合理地根据作品的演奏乐器来选择合适的音列方面非常重要。

(一)追根溯源

关于非八度周期循环音列的创立时间,高为杰称:“在20世纪90年代中期……经过发散性的思考,我发明了一个乐理上过去不存在的新问题,叫做‘非八度周期循环人工音阶’。”[2]创作于1995年的室内乐作品《韶Ⅱ》是高为杰非八度周期循环音列第一部进行实践的作品。因此推测该理论于20世纪90年代中期由高为杰首次提出并投入实践。

但笔者发现,在高为杰之前已经有作曲家使用过该音列进行创作。如王建民的《四季掠影》(20世纪80年代)、《戏韵》(1994)均以“非八度周期循环音列”进行创作。王建民曾撰文对自己作品中所使用的各种人工调式进行分析,以“向中性”和“非向中性”两个词来形容八度循环与非八度循环音列的不同循环特征。[3]

可见,王建民早在20世纪80年代就开始了“非八度周期循环音列”的创作实践,并有少量关于该音列的理论论述。但是将其以“非八度周期循环人工音阶”命名并进行系统化理论研究的第一人是高为杰。

(二)“非八度周期循环音列”的周期特征

1.周期度数的选择

构成“非八度周期循环音列”重点在于“非八度”。理论上来说,不论在一个八度内的音程,还是超过八度的各种音程,只要不是八度就均满足条件。八度以内的音程中,需要避开能形成有限移位模式的音程(即能够被12整除的音程大二度、小三度、大三度、三全音,因为它们会在八度形成循环),因而在八度以内,“非八度周期循环音列”可以以纯四度、纯五度、小六度、大六度、小七度、大七度为周期。若以八度以外的音程为周期,周期的音程大,音高含量多,对其进行循环会容易缺少统一感和规律感。并且由于周期相对庞大,在较常用的音区中所能构成的周期循环次数十分有限,因而笔者认为,若以超过八度的音程作为周期的话,以九度、十度等距离八度较近的音程更佳。

中国当代作曲家大都选择了一个八度以内的音程,并未有使用八度以外音程为周期的音列。其中,王建民的《莲花谣》和《春晓》以纯五度为周期,《夏棹》和《戏韵》以大六度为周期。高为杰五首使用“非八度周期循环音列”的作品全部以大七度为周期。可见,音列的周期以一个八度内较大的音程为主。高为杰曾对以大七度为周期解释道:“如果音阶周期较短,那么音阶内部容量有限;音阶周期过长,则会削弱音阶循环周期的特色,以11为模基本能够满足音阶容量与循环的需要。”[4]因此,选择一个八度以内的音程,可以更易于感知音列的周期循环特征。同时,八度内较大音程能够有足够的容量。

2.“非八度周期循环音列”周期可循环次数

上文分析了非八度周期循环音列以八度内较大的音程为主,除此之外,在设计音列时还有一个标准需要同时考量,即“非八度周期循环音列”周期的循环次数。“八度周期循环音列”每个周期的音高相同,“非八度周期音列”每个周期的音高不同且音高的音区固定,这是两种周期音列的重要区别。但“非八度周期音列”经过几个周期的移位后仍可回到原点,若回到原点,那么音高则和之前的音高重合。周期循环次数多的音列音区更广,内含更丰富,作曲家的发挥空间更大,周期循环次数少的音列音区更窄,作曲家的发挥空间更小。

由于“非八度周期循环音列”在一个八度内可以以纯四度、纯五度、小六度、大六度、小七度、大七度为周期,这些周期的循环次数各不相同。因而,这六种周期中,以小六度、大六度与小七度为循环周期,所能循环的次数较少,分别是3个、4个、6个周期,分别跨两个、三个、五个八度。若作曲家选择它们为周期,那么所选乐器通常能涵盖整个音区。比如以小六度为周期,整条音列只有两个八度,几乎大部分乐器都能够有两个八度的音域,但是音区有限,音高的选择、发展余地受到限制。在中国当代作曲家的创作中,这三个周期中,仅大六度为周期得到运用,作曲家王建民以大六度为周期创作了单簧管独奏作品《夏棹》,对于该件乐器来说,音域较为合适。

以纯四度、纯五度、大七度为周期,所能循环的次数最多,均为12个周期。12个周期的音列通常比较长大,周期的音程越大所跨音区越广,如以纯四度为周期由C到c4跨5个八度,纯五度为周期由C1到c5跨7个八度,以大七度为周期由C2到c8跨11个八度。在实际创作中,这三种周期中,纯五度、大七度为周期得到了运用。其中,王建民以纯五度为周期创作了作品《春晓》《莲花谣》。

《莲花谣》以纯五度为周期,整条音列共12个周期,作品中,作曲家截取了其中7个周期的音高来使用。纯四度为周期虽然能够循环12次,但是其周期音程较小,一个周期内所含音高数量较少,音高关系较简单(纯五度同理)。高为杰使用非八度周期循环音列的作品(五部作品)均以大七度为周期。

大七度为周期的音列的特点为:其音程较大,能够包含更多的音高与复杂的音高关系,并且由于音列能够循环11次,因而整条音列十分长大且在常用音区内都不会出现首尾重合的现象。高为杰萨克斯四重奏《暮春》需要较广的音区,因而作曲家选择大七度为周期且能够循环11次的音列,从而使用了整条音列中近六个周期的音高(从C-#f3,跨5个八度)。同样,小提琴与钢琴二重奏作品《路》所需要的音区较广,作曲家仍选择大七度为周期且能够循环11次的音列,从而使用了整条音列中近8个周期的音高(B2-#d4,跨六个八度)。当然,循环11次的音列极为庞大(共11个八度),几乎没有乐器的音区(不同乐器的组合除外)能够涵盖整条音列,迄今没有作曲家尝试使用全部音区。

因此,“周期度数的选择”与“周期的可循环次数”这两个方面,为作曲家在音列设计时提供了一定的参考。若作曲家创作的作品所需要的音区较窄,那么小六度周期(整条音列共3个周期,跨两个八度)、大六度周期(整条音列共4个周期,跨3个八度)较为合适,如果作曲家创作的作品需要周期内的音高更多关系更复杂,那么周期音程大的、循环次数多的音列更为合适,比如小七度为周期(整条音列共6个周期、跨5个八度)、大七度周期(整条音列共12个周期,跨11个八度)。而纯四度、纯五度为周期的音列周期度数较小,虽然音列的周期较多(12个周期),但一个周期内的音高数量和音程内含易受到限制,当然,其可行性还得根据作曲家的具体设计来确定。

结语

从作品《暮春》来观察音列在设计和运用中的特征可知,在作品中作曲家以相距小二度的宫系统五声的综合来设计音列,在运用过程中,音高全部固定音区使用,并且周期度数大七度及其引申音程得到重点运用,作品为无调性用法,并且作曲家还将音列进行一次移位,并在整体运用时对两条音列进行再现三部结构的布局。

作曲家王建民为第一位使用非八度周期循环音列为音高组织手法进行创作的作曲家,高为杰对该音列类型进行大量运用且有较多理论研究。非八度周期循环音列的周期通常为八度内较大的音程,同时作曲家还要考虑到周期回到原点之前的循环次数,以此来作为选择乐器编制的依据。虽然非八度周期音列已有一部分理论研究与音乐创作成果,但对其研究或创作的理论家与作曲家仍为少数,因而在理论研究与创作上仍具有相当大的开发潜力。

——史蒂芬·哈特克《列队》的音高组织方法之一

——探究李斯特钢琴曲《魔王》