近视眼黄斑区视网膜厚度分布与屈光度和眼轴的相关性分析

郝雪梅 朱广晶 胡平会

目前,近视已成为全球关注的公共卫生问题。近视的发病率在亚洲国家尤为突出,高达40%~70%[1]。在中国,近视的发病率是世界平均水平的1.5倍[2],居全球第一,且逐年攀升、呈低龄化趋势[3],因此中国对防控儿童青少年近视已上升为国家战略[4]。

近视的发病及近视并发症的发生,与视网膜厚度相关。流行病学调查显示:在近视早期,视网膜厚度的变化与近视进程密切相关[5],且随着屈光度的增加和眼轴的扩张,未发生眼底病变的视网膜会发生相应的变化[6,7]。黄斑是视网膜视觉最敏锐的部位,黄斑区视网膜病变将严重影响患者的视觉功能,降低患者的生活质量[8]。因此,研究近视患者黄斑区视网膜厚度的变化,有助于进一步研究近视的发展进程,有助于发现近视早期眼底改变,为眼底相关并发症的防治提供参考依据。

关于近视眼黄斑区视网膜厚度的分布,文献研究结论并不完全一致[9,10],其与屈光度和眼轴的关系,结论亦存争议[11,12]。随着相干光层析成像术(optical coherence tomography,OCT)在眼科临床的广泛应用,无创、精确测量黄斑区各方位视网膜厚度得以实现。因此,作者以一组不同程度的近视患者为对象,应用OCT测量黄斑区5个方位的视网膜厚度,分析近视患者黄斑区视网膜厚度的分布特点,比较不同程度近视患者黄斑区视网膜厚度的差异,并对黄斑区视网膜厚度与屈光度和眼轴的关系进行分析,旨在明确近视人群黄斑区视网膜厚度的分布特点及其与屈光度和眼轴的相关性,期望能为近视眼黄斑区视网膜病变的早期防治提供参考依据。

资料与方法

一、临床资料

回顾性病例分析。收集苏州大学附属理想眼科医院2021年1~3月期间屈光科就诊的65例(110只眼)近视患者,年龄18~45岁,平均(28.92±6.69)岁。其中男性18例(31只眼),女性47例(79只眼)。按近视程度分为四组:低度近视组11例(22只眼),中度近视组25例(41只眼),高度近视组16例(25只眼),超高度近视组13例(22只眼)。四组患者基本资料差异无统计学意义。本研究通过我院伦理委员会批准,遵守《赫尔辛基宣言》,并取得受试者的知情同意。

近视分类标准:参考第3版人民卫生出版社出版《中华眼科学》中关于近视的分类:轻度近视>-3.00 D;中度近视>-3.00 ~6.00 D;高度近视>-6.00 D;超高度近视-9.00 D[13]。

纳入标准:(1)符合近视分类标准;(2)18 岁≤年龄<50岁;(3)固视功能良好,无明显斜视,能配合检查;(4)眼前节检查正常,屈光间质透明;(5)眼底检查和OCT检查正常。排除标准:(1)年龄<18岁或年龄50岁;(2)眼部有活动性炎症;(3)眼底检查出现病理性的改变(包括黄斑裂孔、黄斑区新生血管、视网膜裂孔和视网膜出血等);(4)眼部有外伤史及手术史;(5)固视不良或不配合检查者。

二、检查方法

1.一般检查:屈光度D:自动电脑验光仪(NIDEK,ARK-510A)测量3次后,综合验光仪(NIDEK,AOS-1500)医学验光确定屈光度。眼轴(AL):IOLMaster700(Carl Zeiss公司),受试者下颌置于检查设备的下颌托上,上额紧贴额托,睁开双眼,注视固视灯,完全瞬目以确保泪膜光滑。每次测量以IOLMaster700指示灯显示绿色,获得合格参数,测量5次,取平均值。

2.黄斑区视网膜厚度:OCT(Carl Zeiss公司,Zeiss HD-OCT)行黄斑区512×128断层扫描,使用机器内自带软件Cirrus按标准EDTRS黄斑区九分法,为便于统计,合并各方位的外环区和内环区,最终分为5个区,中央区、上方区、鼻侧区、下方区及颞侧区,测量3次,取平均值.

三、统计学方法

结 果

一、一般资料

四组患者,在性别构成和年龄间的差异无统计学意义(P>0.05);在屈光度和眼轴长度上的差异具有统计学意义(P<0.001),屈光度呈逐渐降低趋势,眼轴长度呈逐渐升高趋势。见表1。

表1 四组患者基本资料(mm)

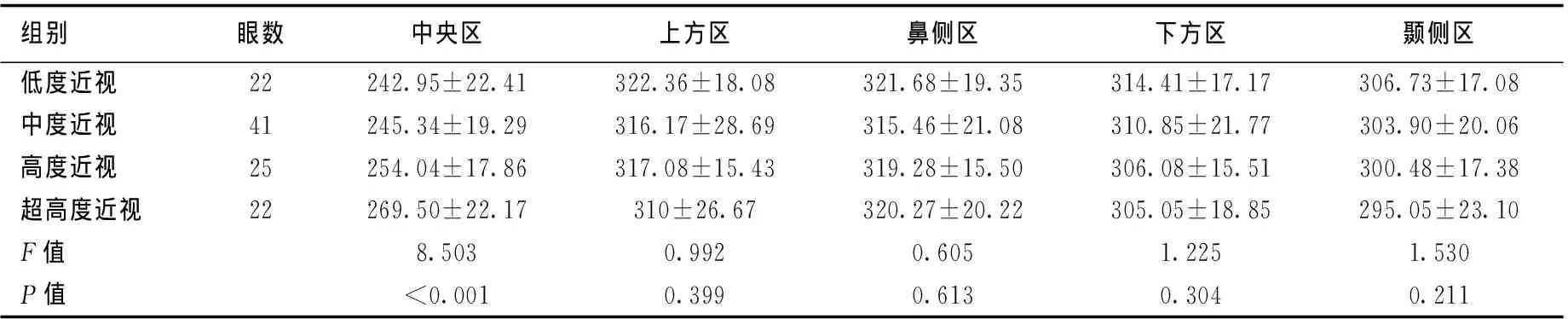

二、四组患者黄斑区视网膜厚度的比较

在上方、鼻侧、下方和颞侧四个方位,四组间差异无统计学意义(P>0.05);在中央区,四组间差异具有统计学意义(F=8.503,P<0.001)。中央区视网膜厚度,低度近视组(242.95±22.41)μm,中度近视组(245.34±19.29)μm,高度近视组(254.04±17.86)μm,超高度近视组(269.50±22.17)μm,度数越高,中央区视网膜厚度越厚。见表2。

表2 四组患者黄斑区5个方位视网膜厚度的比较(mm)

三、黄斑区5个方位视网膜厚度的比较

差异具有明显统计学意义(P<0.001),鼻侧最厚(318.54±19.32)μm,上方(316.38±23.87)μm、下方(309.32±19.09)μm、颞侧次之(301.92±19.73)μm,中央区最薄(251.67±22.23)μm。见表3。

表3 黄斑区5个方位视网膜厚度的比较(n=110)

四、黄斑区视网膜厚度与屈光度和眼轴长度的相关性

中央区视网膜厚度与屈光度呈负相关、与眼轴长度呈正相关(均P<0.001),上方、下方和颞侧视网膜厚度与屈光度呈正相关、与眼轴呈负相关(均P±0.05),鼻侧视网膜厚度与屈光度和眼轴长度相关性不明显(均P>0.05)。见表4。

表4 黄斑区视网膜厚度与屈光度和眼轴长度的相关性

讨 论

诸多研究表明:近视主要是眼轴延长所致,而眼轴延长是导致近视眼器质性改变的主要原因,且眼轴的延长,以视网膜锯齿缘部及黄斑周围区的延长最明显,意味着此位置上巩膜受力最大,故眼轴延长最明显。

本研究在对全组近视患者黄斑区视网膜厚度的分析中发现,黄斑区视网膜厚度的分布具有区域特异性,各方位厚度分布不一致,其中鼻侧最厚,上方、下方和颞侧次之,中央区最薄,差异具有统计学意义。在四组患者黄斑区5个方位视网膜厚度的比较中,鼻侧、上方、下方和颞侧四个方位的差异无统计学意义,中央区的差异具有明显统计学意义,整体趋势表现为鼻侧视网膜厚度变化不明显,上方、下方和颞侧视网膜厚度呈逐渐降低趋势,中央区视网膜厚度呈逐渐增高趋势,这与宋婷婷等[10]研究结果基本一致。分析其原因,作者推测可能是在眼轴延长、眼球扩张过程中,上方、下方、颞侧和鼻侧四个方位上受力不一致,眼轴延长不一致,致视网膜厚度变化亦不一致;而随着度数的增加和眼轴的延长,黄斑中心凹表面切线力增加、使中心凹组织疏松水肿和中心凹变浅,这种代偿性的视网膜增厚超出了眼轴延长所致的视网膜变薄,最终表现为中心凹视网膜厚度的增加。

在黄斑区视网膜厚度与屈光度和眼轴的相关性分析上,本研究显示:中央区视网膜厚度与屈光度呈显著性负相关、与眼轴呈显著性正相关;上方、下方和颞侧视网膜厚度与屈光度呈正相关,与眼轴呈负相关;鼻侧视网膜厚度与屈光度和眼轴无相关性。目前文献对黄斑区视网膜厚度与屈光度和眼轴之间关系的研究多以中央区为主,且结果存在争议:一部分研究认为黄斑中心区视网膜厚度与屈光度和眼轴无相关[11],另一部分研究则认为黄斑中心区视网膜厚度与屈光度和眼轴呈正相关[12]。本文的研究结果与后一个结论一致(屈光度相关性的不一致是数值正/负取值的不一致所致),且在四组患者黄斑区5个方位视网膜厚度的比较中进行了验证:中央区视网膜厚度,低度近视组<中度近视组<高度近视组<超高度近视组,度数越高,中央区视网膜厚度越厚,证实了黄斑中央区视网膜厚度与屈光度和眼轴的正相关,并推测其原因是屈光度的加深和眼轴的延长,使视网膜表面切线力增加,黄斑中心凹变浅所致[12]。在其他四个方位上,本研究显示:上方、下方和颞侧视网膜厚度与屈光度呈正相关、与眼轴呈负相关,鼻侧视网膜厚度与屈光度和眼轴无相关性。与宋婷婷等[10]、刘克政等[14]文献报道基本一致。

综上所述,本研究显示近视眼黄斑区视网膜厚度的分布具有区域特异性,各方位厚度分布不一致,其中鼻侧最厚,上方、下方和颞侧次之,中央区最薄;中央区视网膜厚度与屈光度呈显著性负相关、与眼轴呈显著性正相关;上方、下方和颞侧视网膜厚度与屈光度呈正相关,与眼轴呈负相关;鼻侧视网膜厚度与屈光度和眼轴无相关性。至于其具体原因,需进一步深入研究以明确。