北方边疆民族地区居民家庭食物消费特征的变迁:基于内蒙古达茂旗的入户跟踪调查

陈晨,程林,韩红珠

(1西安外国语大学旅游学院人文地理研究所,西安 710128;2陕西师范大学地理科学与旅游学院,西安 710119)

一碗饭记录着百姓生活质量的改善,也彰显出时代前进的步伐。随着城镇化进程的加快,中国居民食物消费质量不断提高,消费种类日趋多元化[1-3]。同时,粮量需求量不断下降,动物性食物消费量则逐年增加[4]。中国营养健康调查(CHNS)调查结果显示,城镇居民粮食消费明显低于农村居民,而肉蛋奶等动物性食物消费则高于农村居民[5]。此外,居民食物消费的群体差异也愈见明显,包括年龄、家庭收入水平、家庭规模等的差异[6-9]。对于边疆少数民族地区而言,其粮食安全不仅关乎社会民生和农牧业协调发展,在民族团结和边疆稳定方面也具有重要的现实意义。居民家庭食物消费特征能够从根本上反映区域居民膳食结构和营养特征,是区域粮食安全和营养安全研究的基础和切入点。受特殊地理位置、经济条件及历史文化等因素制约,边疆少数民族地区存在居民食物消费与食物自给情况高度相关[10-11];饮食结构单一化,牛羊肉等肉类消费过量情况突出[12];季节性特征明显[13]等问题。

作为边疆民族地区的重要组成,北方边疆民族地区地处草原-农耕边际生态系统中,是受干旱干扰最为深刻和突出的生态脆弱区。曾因地处内陆深处,农牧业生产力水平落后,交通闭塞,而长期处于粮食自给能力弱,外来食物资源匮乏,食物消费结构单一的状态。但随着改革开放及城镇化水平的提高,区内居民家庭饮食结构和消费水平发生了巨大变迁。本研究立足于北方边疆民族地区居民食物消费结构优化及居民营养提升,区别于以某时间断面下居民食物消费特征为主的静态研究,以内蒙古达茂旗为例,根据大量入户跟踪访谈,根据食物消费和供给的核算结果,从食物消费量、消费结构、供给情况、消费差异及其影响因素等角度探讨北方边疆民族地区居民家庭食物消费特征的动态变迁,并对其食物消费合理性展开评估。

1 案例区概况、数据来源及研究方法

1.1 案例区概况

达茂旗位于内蒙古自治区中西部,归包头市管辖。达茂旗地处中国北方边疆地区,北与蒙古国接壤。旗域范围内拥有长达88.6 km的边界线和满都拉口岸。达茂旗属中温带半干旱大陆性气候区,大致沿北方300~450 mm降水等值线分布。明朝中期至民国初期,山、陕、冀移民“走西口”来到达茂草原,打通了中原与蒙古草原的经济文化通道,也使达茂旗成为中国典型的多民族聚居区之一。据统计,达茂旗总人口11.1万人,其中,蒙古族人口1.7万人、汉族人口9.2万人。

1.2 数据来源与研究方法

1.2.1 入户访谈 课题组共计30位成员,两两一组共计15个小组分别与每户家庭展开回顾性调查和深度访谈。整个调查工作持续2个月(2019年7—8月)。访谈内容包括居民家庭社会经济属性、年食物消费量、年食物消费自产量及种养殖情况。为了获取不同年代居民家庭食物消费数据,揭示达茂旗居民家庭食物消费特征的变迁规律,所选访谈对象为长期居住各乡镇且熟悉当地情况的资深家庭。根据各乡镇人口密度和蒙汉人口比,确定样本(蒙古族和汉族家庭)数量。最终,共213户家庭(蒙古族家庭73户、汉族家庭140户)接受访谈,其中完成有效访谈及问卷的家庭有199户(蒙古族家庭66户、汉族家庭133户),有效率93%。

1.2.2 食物类型与食物图谱 根据国家统计局的食物消费统计分类和达茂旗居民家庭食物消费特点将居民家庭食物消费划分为动物性食物和植物性食物2个大类。其中,动物性食物包括肉食(羊肉、牛肉、猪肉及禽肉)、奶食(鲜奶、酸奶、奶茶、固体奶制品及奶酒)、水产品及蛋类4个亚类。植物性食物包括粮食[面粉、大米、玉米及玉米面、根茎类、豆类、糜子(用糜子经蒸、炒、碾等工序加工而成的炒米,是蒙古族的传统美食)及其他杂粮]、蔬菜(白菜类、直根类及其他)、瓜果(苹果、梨、橘子、西瓜、香瓜及其他)、植物油(菜籽油及其他)及酒水(白酒、红酒及啤酒)5个亚类。对于各时期居民家庭食物消费数据,尤其是1960s~1980s和1980s~21st阶段的居民家庭食物消费数据须依赖被调查家庭的记忆和表达,因此需要有较好的质量控制标准才可以获得较为理想的评估数据。为了进行严格的质量控制,课题组研制出一套食物图谱。该图谱具有食物形体大小、分量多少、背景刻度坐标及日常生活中熟知物品4个视觉参照标准,有效地将访谈对象对食物的视觉印象与其重量联系起来。通过访谈开始时向访谈对象进行食物图谱的介绍和培训,以及访谈过程中对食物图谱的现场使用,促使访谈对象尽可能地将记忆中的食物视觉信息转换为重量信息。

1.2.3 食物热量换算与划分标准 根据入户访谈所获得的每人每年食物消费量[kg/(人·a)],估算食物的人口日均消费量[g/(人·a)]。结合《中国食物成分表标准版》中每100 g食物的热量(kcal/100 g),推算每人每日的食物热量摄入量[kcal/(人·d)]。根据《中国居民膳食指南》中关于正常人群每人每日食物热量摄入量控制标准(1800~2500 kcal),将每人每日热量摄入量1800 kcal以下的食物消费模式定义为低热量消费模式,1800~2500 kcal为中等热量消费模式、2500~3000 kcal为高热量消费模式、3000 kcal以上为超高热量消费模式。

1.2.4 食物消费核算 (1)年人均食物消费量和自产量。以家庭(户)为单位,按式(1)、(2)计算年人均食物消费量和自产量。(2)年食物消费自给率。通过年人均食物消费自产量与年人均食物消费量之比衡量案例区居民家庭食物消费自给率,如式(3)。(3)食物消费结构多元化水平。赫芬达尔—赫希曼指数(HHI)是经济学测度产业多元化程度的综合指数。其通常用来衡量市场份额的变化,分析以市场占有率为基础的市场结构。据此,借助式(4)分析居民家庭食物消费结构的多样化水平。

式(1)、(2)中,FA为年人均食物消费总量、FT为年食物消费总量、FS A为年人均消费自产量、Si为第i类食物的年消费自产量、N为调查家庭人数。

式(3)中,RS

A为食物消费自给率。

式(4)中,HHI为居民家庭食物消费结构的多样化水平、FA(i)为居民家庭第i类食物的年人均食物消费量、n代表食物类型数量;0≤HHI≤1,HHI取值越大,食物消费结构的多元化水平越高。

1.2.5 食物消费综合差异化水平及其影响因素识别与模型建立 借鉴已有研究[14],以每个家庭的年人均食物消费量与研究区年人均食物消费量绝对差值的平均值来衡量居民家庭食物消费的综合差异化水平,如式(5)。

式(5)中,D为居民家庭食物消费的综合差异化水平、FA(i)为居民家庭第i类食物的年人均消费量、FLA(i)地区第i类食物的年人均消费量、n代表食物类型数量;D取值越大,居民家庭食物消费的综合差异化水平越高。

通过相关分析识别居民家庭食物消费综合差异所有潜在的影响因素,并借助多元线性回归模型判断各因素对不同阶段居民家庭食物消费综合差异的影响方式和强度,如式(6)(表1)。

表1 居民家庭食物消费综合差异影响因素及变量描述

式(6)中,D为居民家庭食物消费综合差异化水平、β0为常数项、aj为回归系数、xj代表影响因素,j=1,2,…m。

2 结果与分析

2.1 居民家庭食物消费结构的变迁

总体而言,达茂旗人均食物消费量不断增加。从消费结构看,植物性食物消费量始终多于动物性食物,但动物性食物消费量占比逐渐增加,而植物性食物则不断减少。具体而言,居民家庭食物消费结构具有明显的阶段性特征(表2)。

表2 居民家庭食物消费占比

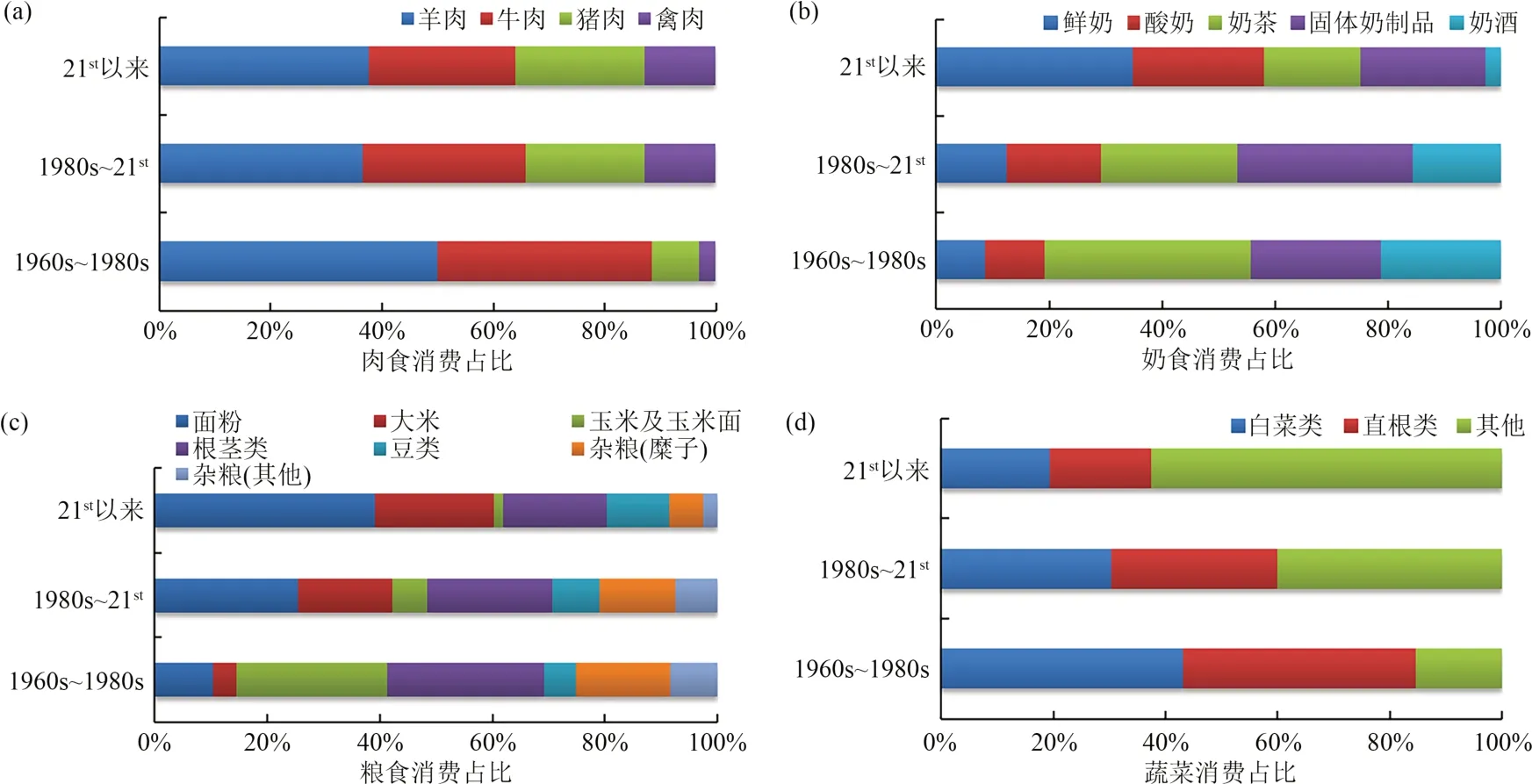

2.1.1 计划经济时期居民家庭食物消费结构的高度单一化 在1960s~1980s计划经济主导时期,达茂旗农业生产力水平低下且产品匮乏,畜牧业以牧民单一经营为主。居民家庭食物依赖于人民公社的粮食定量分配和畜牧业生产。同时,由于交通闭塞且物流设施不完善,新鲜蔬菜、瓜果等多纤维植物性食物,以及蛋类、水产品等高蛋白低脂类食物资源非常紧缺。据统计,居民家庭的粮食消费占比(61.48%)最高,肉食(19.31%)次之,奶食(9.14%)和蔬菜(8.34%)占少量比重,而瓜果、禽肉、蛋类、水产品及植物油占比极少(图1)。其中,肉食消费以牛肉和羊肉为主,二者分别占肉食消费量的32.48%和50.04%(图2)。在粮食消费上,玉米及玉米面(21.73%)、根茎(26.73%)及糜子(16.04%)是主体。奶食多以固体奶制品(23.10%)、奶茶(36.61%)及奶酒(21.12%)的形式消费。而蔬菜则以易种植、耐储存的白菜类和直根类为主(二者占蔬菜消费量的84.66%)。从食物消费结构多样化水平看(图3),该阶段HHI指数仅为0.26,多样化水平极低。由此可见,1960s~1980s阶段居民家庭食物消费具有以粮食为主、肉食为辅的高度单一化结构特征。

图1 居民家庭人均食物消费量占比

图2 主要食物内部消费结构

图3 居民家庭食物消费结构HHI指数

2.1.2 改革开放以来居民家庭食物消费结构的低度多元化 从表3可以看出,计划经济(1960s~1980s)时期到改革开放初期(1980s~21st),各类食物人均消费量均有不同程度的增长。其中,蛋类、瓜果、植物油及蔬菜增长率最高,肉食、奶食、酒水及粮食次之,而水产品增长率相对较小。改革开放初期到21st,肉食、蛋类、蔬菜、瓜果、植物油人均消费量仍持续增长,但增长率开始下降,而奶食和水产品增长率有所提高,粮食和酒水则出现负增长。然而,从食物消费占比看,1980s~21st和21st以来两阶段肉食(25.54%和28.09%)和粮食(40.83%和23.92%)依然最高,奶食(12.85%和15.51%)和蔬菜(13.53%和17.98%)占一定比重,而瓜果(3.70%和7.38%)、水产品(0.31%和0.65)、蛋类(1.67%和1.68%)及植物油(0.80%和1.31%)的占比极少(图1)。从图3中可以看出,1980s~21st和21st以来的HHI指数虽有所增加,但分别仅为0.34和0.39。可见居民家庭食物消费结构非均衡特征仍较明显,且逐渐呈现出以肉食和粮食为主、奶食和蔬菜为辅的低度多元化结构特征。与此同时,肉食、粮食、奶食及蔬菜的内部消费结构发生了较大变迁。在肉食消费中,牛羊肉占比虽高,但猪肉和禽肉也有所增加。在奶食消费上,鲜奶的主体地位不断凸显。面粉、根茎及大米逐渐成为居民家庭重要的粮食。在蔬菜消费中,其他类型蔬菜占比大幅上涨(图2)。

表3 人均食物消费增长率

2.2 居民家庭食物消费供给的变迁

达茂旗动物性食物自给率始终高于植物性食物,但二者的自给率均不断下降。结合居民人均食物消费量和消费占比,可以看出计划经济时期居民家庭粮食消费依赖于人民公社的定量分配,且基本靠外部调入。肉食消费多源于畜牧业生产,自给自足特征明显。改革开放后逐渐呈现各类食物市场综合调配为主、乳肉自给自足为辅的特征。具体而言,在动物性食物中,奶食和肉食始终属于自给率较高的食物,而蛋类和水产品的人均自产量极低,依赖于购买,且购买率越来越高。对于植物性食物而言,粮食、蔬菜及瓜果的自给率均较低。其中,粮食和瓜果的自给率不断下降,而蔬菜的人均自产量和自给率均不断增加,成为自给率较高的植物性食物。相比而言,植物油和酒水的自给率较高,但却大幅下降(表4)。

表4 食物人均消费自产量及自给率

2.3 居民家庭食物消费综合差异及其演变的影响因素

经分析发现,多元线性回归模型中各变量不存在明显共线性。根据居民家庭食物消费综合差异平均值(图4),可以看出居民家庭食物消费差异总体上越来越小。从表5可以看出,在1960s~1980s的计划经济主导时期,居民家庭的种植面积、牲畜养殖规模及食物消费自给率对其食物消费综合差异具有较明显的正向影响。即居民家庭种植面积和牲畜养殖规模越大,食物消费自给率越高,其食物消费的综合差异越大。然而居民家庭社会经济属性方面的因素对其食物消费综合差异的影响较小。由于该时期区域城镇化水平落后,居民家庭收入差距小,商品经济不发达,居民家庭食物供给主要依赖于人民公社的定量分配。因此,家庭食物自产能力成为其食物消费综合差异形成的重要原因。

图4 居民家庭食物消费综合差异平均值[kg/(人·a)]

表5 居民家庭食物消费综合差异影响因素回归结果

自1980s以来的改革开放主导时期,居民家庭种植面积、牲畜养殖情况及食物消费自给率对其食物消费综合差异的影响力大大削弱,而家庭社会经济属性带来的影响越来越明显。家庭所在地区、饮食决定人所属民族及收入水平均是其食物消费综合差异形成的关键因素。其中,城镇化地区居民家庭食物消费综合差异明显高于农牧区家庭。可见随着人口城镇化水平的提高,地区信息和物资流通将变得频繁而高效,居民家庭饮食结构受到的影响也越来越多。其次,当饮食决定人是汉族时,其家庭食物消费综合差异明显偏高。究其原因在于汉族居民多为走西口而来的移民及其后代,其食物消费结构受山西、河北及陕西等多地区饮食文化的强烈影响。最后,收入水平越高的家庭,食物选择机会越多,相应食物消费综合差异也越明显。

2.4 居民家庭食物消费合理性

通过此次入户跟踪调查的达茂旗居民家庭食物消费数据与中国居民平衡膳食宝塔(表6)和膳食指南中食物与营养摄入数据的对比分析,可以看出达茂旗居民家庭食物消费仍存在结构不协调、摄入量不平衡、饮食搭配不均的问题。具体体现在以下两方面:(1)早在1960s~1980s,达茂旗人均肉食和谷薯消费量便超过膳食宝塔推荐量,但其他食物远未达标。到了1980s~21st,肉食和谷薯依然超标,蔬菜已达标,而其他食物仍不及推荐量。21st以来,肉食、奶食及谷薯的人均消费量均超标,蛋类、蔬菜及植物油已符合推荐量,但水产品和瓜果仍落后较多。(2)计划经济时期达茂旗人均食物热量摄入量为1940.03 kcal/(人·d),属中等热量摄入模式;1980s~21st人均热量摄入量增长到2858.17 kcal/(人·d),步入高热量模式;21st以来高达3701.04 kcal/(人·d),成为超高热量模式。其中,蒙古族家庭各阶段的热量摄入量为2260.66 kcal/(人·d)(中等热量)、2692.92 kcal/(人·d)(高热量)及4071.77 kcal/(人·d)(超高热量);汉族家庭相对较低,但仍不断从低热量摄入[1619.39 kcal/(人·d)]模式转变为高热量[2523.42 kcal/(人·d)]及超高热量模式[3330.31 kcal/(人·d)]。

表6 中国居民平衡膳食宝塔饮食推荐量与居民家庭食物消费调研量

3 结论与建议

立足于北方边疆民族地区居民食物消费结构优化及居民营养提升,粮食安全保障,农牧业协调发展,以及民族团结和边疆稳定,区别于以某时间断面下居民食物消费特征为主的静态研究,以内蒙古达茂旗为例,通过入户跟踪访谈,分析北方边疆民族地区居民家庭食物消费特征的动态变迁,并对其食物消费展开评估。实证结果表明案例区:

3.1 居民家庭人均食物消费量不断增加

其中动物性食物消费量占比逐渐增长,植物性食物则不断减少。动物性食物自给率始终高于植物性食物,但二者自给率均不断下降。其中,计划经济时期居民家庭食物供给以乳肉自给自足、粮食外部计划调入并重。改革开放后逐渐呈现各类食物市场综合调配为主、乳肉自给自足为辅的特征。

3.2 计划经济时期,居民家庭食物消费以肉食和粮食为主的高度单一化结构特征

其中,肉食消费以牛肉和羊肉为主,奶食多以固体奶制品和奶茶的形式消费。在粮食消费上,玉米及玉米面、根茎、高粱、糜子构成了主体。改革开放以来,食物消费呈现出以肉食和粮食为主、奶食和蔬菜为辅的低度多元化结构特征。在肉食消费中,猪肉和禽肉占比有所增加;鲜奶在奶食消费中的主体地位日渐明显;对于粮食消费而言,面粉和大米逐渐取代了根茎、糜子、玉米及玉米面。

3.3 计划经济时期,居民家庭的种植面积、牲畜养殖规模及食物消费自给率等家庭食物自产能力方面的因素是其食物消费综合差异形成的关键

家庭食物自产能力越强,其食物消费差异化水平越高。改革开放以来,居民家庭食物消费综合差异取决于家庭社会经济属性,包括家庭所在地是否为城镇化地区,家庭饮食决定人是否为汉族,以及家庭收入水平。其中,城镇化地区、汉族为饮食决定人以及收入水平较高的家庭,其食物消费差异明显偏高。

3.4 居民家庭食物消费存在较明显的结构不协调、摄入量不均衡及热量过高等营养健康问题

一方面,在草原游牧饮食文化基础上,受北方面食文化嵌入的影响,居民家庭食物消费高度依赖于肉食、主食等高热量、高脂肪、高淀粉类食物。另一方面,受市场通达性影响,新鲜瓜果、蔬菜等膳食纤维类食物,及水产、禽类、蛋类等低热量、高蛋白类食物的摄入不足。这种非均衡和高热量化的饮食结构往往存在较大的健康隐患,给地方居民带来较多营养健康问题,导致肥胖、糖尿病、高血压及心脏病等疾病发生率不断增加。

因此,有必要对北方边疆民族地区居民膳食进行多层次的精确引导和干预。①从食物生产角度看,应推进区内生态草牧业、草粮轮作、大棚蔬菜等农牧业耦合发展新型产业形态,提升区内蔬菜、瓜果等食物资源的自给能力,及畜产品资源的输出能力。②从物流运输与市场通达性角度看,应加快区内外交通基础设施的建设和完善,大力发展冷链运输和保鲜仓储技术,提高区内食物资源流通能力,丰富市场供给,提高食物的市场通达性。③从对居民家庭的膳食营养指导角度看,在尊重各民族饮食习俗的前提下,进一步加强营养知识普及,倡导合理饮食习惯。